地球的圈层结构OK!

- 格式:ppt

- 大小:5.66 MB

- 文档页数:5

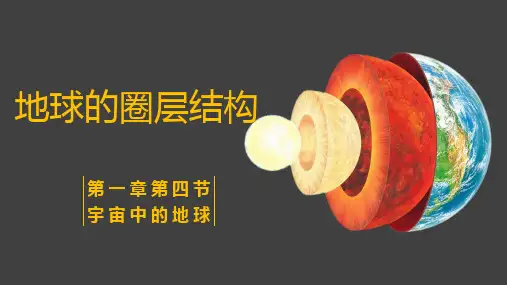

地球内部圈层结构的划分及特征大家好,我今天要给大家讲解一下地球内部圈层结构的划分及特征。

我们要明白地球内部是由多个圈层组成的,这些圈层各有特点,相互之间又有一定的联系。

接下来,我将从三个方面来给大家详细介绍地球内部圈层结构:地壳、地幔和地核。

一、地壳地壳是地球最外层的硬壳,它主要由岩石组成。

地壳的厚度并不均匀,大陆地壳较厚,海洋地壳较薄。

地壳的平均厚度约为35公里。

地壳的主要成分是硅酸盐矿物,如石英、长石等。

地壳还含有一定量的铁、镁、铝等元素。

地壳的特点有很多,其中最明显的就是它的不稳定性。

地壳上有许多山脉、高原和盆地,这些地形的形成与地壳的运动密切相关。

地壳还有许多裂隙和断裂带,这些裂缝会不断扩大,导致地震的发生。

二、地幔地幔是地球内部的中间层,它位于地壳之下,深度约为2900公里。

地幔主要由硅酸盐矿物组成,但也含有一些有机物质。

地幔的温度和压力都非常高,使得它呈现出一种类似于液态的状态。

地幔的特点主要有两个方面:一是流动性强,二是对地震的影响较大。

地幔中的岩石具有较高的熔点,因此在受到外力作用时容易发生变形和流动。

这种流动会导致地震的发生和火山活动的频繁出现。

三、地核地核是地球内部的最内层,它分为外核和内核两部分。

地核的直径约为3470公里,厚度约为3400公里。

地核主要由铁和镍等重金属组成,它们的密度非常大,使得地核具有很高的重量。

地核的特点主要有两个方面:一是温度极高,二是对地球自转的影响较大。

地核的温度可以达到5000°C以上,这使得它成为了地球上温度最高的区域。

地核对地球自转的影响也非常大,因为它具有很大的质量,会对地球的自转产生惯性阻力。

总结一下,地球内部圈层结构主要包括地壳、地幔和地核。

这三个圈层各有特点,相互之间又有一定的联系。

了解地球内部圈层结构对于我们研究地质现象、预测地震等方面具有重要意义。

希望通过今天的讲解,大家能够对地球内部圈层结构有一个更加清晰的认识。

谢谢大家!。

地理5地球的圈层结构地球的圈层结构是指地球的各个层次,包括地壳、地幔、外核和内核。

这些层次之间有着不同的物质组成、物理性质和地球活动。

以下是对地球圈层结构的详细解释。

首先是地壳,地壳是地球最外层的岩石薄皮,位于地球表面以下约30千米的深度。

地壳包括坚硬的大陆地壳和较薄而密度较大的海洋地壳。

大陆地壳由各种岩石构成,包括花岗岩、片麻岩等。

海洋地壳主要由玄武岩组成。

其次是地幔,地幔位于地壳之下,是地球半径的大约80%。

地幔由固体岩石组成,主要包括橄榄石和辉石。

地幔的厚度约为2,900千米。

地幔分为上下两部分,上地幔在地壳和下地幔之间,下地幔则靠近地核。

接下来是外核,外核由液态铁和镍组成。

外核位于地幔之下,厚度约为2,300千米。

外核是由于其高温和高压环境导致铁和镍的熔化而形成的。

外核的运动导致地球的地磁场产生,保护地球免受太阳风暴和其他宇宙射线的伤害。

最后是内核,内核是地球最内层的部分,位于地幔和外核之间,其半径约为1,200千米。

内核由固态铁和镍组成,由于高压环境和铁的晶格结构,使得内核保持固态。

内核的温度约为5,000摄氏度,比外表面的温度高得多。

地球圈层结构的形成和演变主要是由地球内部的热量和物质运动所驱动的。

地球内部的热量由地核和地幔的放射性衰变产生,导致物质的对流。

地球圈层结构还会受到地震活动的影响,地震可以揭示地球内部不同圈层的物质性质和分布。

地球圈层结构的理解对于地球科学的研究和理解非常重要。

它不仅揭示了地球内部的构造和物质组成,还解释了地球的地质活动和地球表面的形成。

地球圈层结构对于理解地震、火山和板块运动等地质现象有着重要的指导作用。

同时,地球圈层结构也与其他领域的科学研究息息相关,例如天文学、气候学和地球化学等。

总之,地球的圈层结构是地球内部的层次分布,包括地壳、地幔、外核和内核。

这些圈层具有不同的物质组成和物理性质,对地球的地质活动和表面形成起着重要的作用。

对地球圈层结构的研究对于理解地球的演化和其他科学领域的研究具有重要意义。

简述地球的圈层构造地球圈层构造是地球这颗行星自身构造的结果,是由不同物质构成的层状结构。

地球因受到太阳的热能、内部放射能、内部液态物质的压力和外部来自太阳风的气势所形成的圈层构造。

地球圈层构造包括地核、地幔、地壳和地表四层。

地核是地球最内层,由铁和镍及其他金属元素构成,半径约为地球总半径的17.2%,地核层细分为外核和内核。

外核是由铁和镍构成的凝固体,其密度为10~11g/cm3,温度约为4000摄氏度;内核是液态的,其密度为12~13g/cm3,温度约为5000摄氏度。

地幔是地球的中心层,由熔融的岩石构成,半径约为地球总半径的84.8%,其密度约为3.3g/cm3,温度约为2700摄氏度,地幔细分为上部地幔和下部地幔。

上部地幔是由玄武岩和辉石组成的固体岩石,其密度比下部地幔大约高1~2g/cm3;下部地幔是液态状态的岩石,其密度约为3~4g/cm3。

地壳是地球外层,由各种岩石(碱性岩石和酸性岩石)构成,其密度约为2.5g/cm3,半径约为地球总半径的0.4%,温度介于0~800摄氏度之间,地壳可分为上地壳(有机地壳)、中地壳(不存结晶地壳)和下地壳(存结晶地壳)三层。

地表是地球最外层,由不同形态、不同组成的物质构成,它包括地表植物群落、地下水、冰川、火山等,其密度约为1.2~1.7g/cm3,温度介于几十摄氏度至几百摄氏度之间。

除了上述这四层,地球还有一层极薄的电离层(紫外层)。

电离层是一种透明的气体,由氦、氖和氧等气体构成,能够阻挡太阳紫外线并赋予地球特有的空气和大气。

它位于地球最外层,由于其外形特殊细长,半径约为地球总半径的0.25%,温度介于-200~+1000摄氏度之间。

地球圈层构造是地球这颗行星的必要组成部分,在众多物质的结合下,圈层构造在形成地球赖以生存的环境中发挥了重要的作用。

由于地表内部的变形,使得地球的圈层构造发生变化,改变了大陆、海洋、山脉等地貌和地形,形成了多样的生态系统,为地球提供生活空间,完成了多种生物的进化。

高一地理地球圈层结构笔记

一、地球内部圈层结构

1、划分依据:地震波

2、地球内部圈层结构:地壳、地幔和地核

3、地壳与地幔的分界线:莫霍界面,地幔与地核的分界线:古登堡界面

4、岩石圈包括地壳和上地幔顶部,由花岗岩、玄武岩等岩石组成

二、地球外部圈层结构

1、大气圈:由气体和悬浮物组成的复杂系统,分为对流层、平流层、臭氧层、中间层、外层

2、水圈:包括海洋、河流、湖泊、冰川等,是地球上水循环的载体

3、生物圈:包括森林、草原、湿地等生态系统,是地球上生物生存和繁衍的场所

4、岩石圈:包括地壳和上地幔顶部,由花岗岩、玄武岩等岩石组成

5、大气圈、水圈和生物圈是地球上三个最重要的圈层,它们相互影响、相互作用,形成了地球上丰富多彩的自然环境。

三、重点难点讲解

1、地球内部圈层结构的划分依据及内部圈层结构是学习本节内

容的重点。

只有了解了地球内部圈层结构,才能更好地理解地震波在地球内部传播的原理及地壳运动对人类生产生活的影响。

2、大气圈、水圈和生物圈是地球上三个最重要的圈层,它们与人类的生产生活密切相关。

因此,了解这些圈层的特征和作用,对于我们认识自然环境、保护自然资源具有重要意义。

3、在学习本节内容时,要注重理论联系实际。

通过观察、实验等方法,深入理解地震波在地球内部传播的原理及地壳运动对人类生产生活的影响。

同时,也要将所学知识应用到实际生活中,提高自己解决实际问题的能力。

背诵版1、地球的内部三圈层从外到内依次是地壳、地幔和地核。

2、两种波:横波—只能通过固态物质,速度较慢纵波—能通过固液气物质,速度较快3、两个界面:(1)位于约33千米深处的是莫霍面,它分开了地壳和地幔,在这里横波和纵波速度都变快;(2)位于约2900千米深处的古登堡界面,它分开了地幔和地核,在这个面横波消失,纵波速度变慢。

4、一个圈—岩石圈--地壳和软流层以上部分的地幔部分,都由岩石组成。

(不包含...软流层)5、三圈层主要特点地壳--平均厚度为17km;陆地厚(33 km),海洋薄。

地幔--厚度约2800千米,在上地幔处有软流层,是岩浆的主要发源地。

地核--厚度约3400千米,外核液态,内核固态,温度高,压力大。

6、地球的外部三圈层分别为大气圈、水圈、生物圈。

其中,水圈是一个连续而不规则的圈层,生物圈是地球表层生物及其生存环境的总称,占有大气圈底部、水圈的全部和岩石圈的上部.默写版1、地球的内部三圈层从外到内依次是、和。

2、两种波:横波—只能通过态物质,速度较。

纵波—能通过态物质,速度较。

3、两个界面:(1)位于约33千米深处的是面,它分开了和,在这里横波,纵波;(2)位于约2900千米深处的界面,它分开了和,在这个面横波,纵波。

4、一个圈—岩石圈-- 部分,都由岩石组成。

5、三圈层主要特点地壳--平均厚度为17km;陆地(33 km),海洋。

地幔--厚度约2800千米,在上地幔处有层,是的主要发源地。

地核--厚度约3400千米,外核态,内核态,温度,压力。

6、地球的外部三圈层分别为大气圈、水圈、生物圈。

其中,水圈是一个的圈层,生物圈是地球表层生物及其生存环境的总称,占有圈底部、圈的全部和圈的上部.。

地球的圈层结构

外部圈层包括大气圈、水圈、生物圈。

大气圈:地球外部的气体圈层由干洁空气、水汽和固体杂质三部分组成;

水圈:水圈的主体是海洋,约占全球面积的71%;

生物圈:是自然地理环境中最活跃的圈层,它包括大气圈的下层、岩石圈的上层和整个水圈。

内部圈层包括地壳、地幔、地核。

地壳:地表至莫霍界面之间的部分,厚度不均,大陆地壳厚,大洋地壳薄;

地幔:莫霍界面以下至古登堡面之间的圈层可分为上地幔和下地幔;

地核:古登堡面以下至地心为地核,由外地核和内地核两部分组成。

地壳位于莫霍界面以上,是地球表面一层薄薄的、由岩石组成的坚硬外壳。

它厚薄不一,大陆部分比较厚,大洋部分比较薄,平均厚度为17千米。

地幔介于莫霍界面和古登堡界面之间,厚度为2800多千米。

根据地震波波速的变化,把地幔分为上地幔和下地幔两层。

在上地幔上部存在一个软流层,一般认为这里可能是岩浆的主要发源地。

地核以古登堡界面与地幔分界厚度3400多千米。

根据地震波波速的变化,可以将地核分为外核和内核两层。

地核的温度很高,压力和密度很大。

高一地理地球的圈层结构地球的圈层结构是指地球由不同层次的圈层组成,包括地壳、地幔、地核等。

这些圈层之间存在着不同的物质组成和物理特性,共同构成了地球的结构和特征。

地球的最外层是地壳,它是地球最薄的一层,厚度约为5-70公里。

地壳主要由岩石和土壤组成,是人类活动的主要空间。

地壳分为大陆地壳和海洋地壳两种类型。

大陆地壳主要由花岗岩和片麻岩等岩石组成,而海洋地壳则主要由玄武岩等火山岩组成。

地壳是地球上生命存活的基础,也是人类活动的重要空间。

地壳下面是地幔,它是地球的最厚层,厚度约为2900公里。

地幔主要由硅酸盐矿物组成,温度和压力较高,处于半固态状态。

地幔分为上地幔和下地幔两个部分,上地幔温度较高,物质较为流动,下地幔温度较低,物质较为固态。

地幔的物质流动是地球板块运动的重要动力源。

地幔下面是地核,地核是地球的最内层,由外核和内核组成。

外核主要由液态的铁和镍组成,温度较高,内核则由固态的铁和镍组成,温度更高。

地核的高温高压条件使得地核物质处于高度活动状态,形成了地球的磁场。

地核的热对流和旋转运动是地球自转的重要原因,也是地震和火山活动的主要动力来源。

地球的圈层结构是相互联系、相互作用的。

地球板块在地幔流动的推动下,不断漂移、碰撞和分裂,形成了地球的地壳构造和地形地貌。

地球的圈层结构也决定了地球上的自然资源分布和环境特征。

地壳中的岩石矿产、地幔中的岩浆和地核中的磁场等都对人类的生产生活产生着重要影响。

地球的圈层结构包括地壳、地幔和地核。

这些圈层之间存在着不同的物质组成和物理特性,共同构成了地球的结构和特征。

地球的圈层结构是地球板块运动、地震、火山活动等自然现象的重要基础,也是人类活动的重要空间和资源来源。

我们应该加强对地球圈层结构的研究和保护,以更好地认识和利用地球的资源和环境。

1.地球的圈层结构及各圈层的主要特点

(1)地球的圈层结构: 包括由地核、地慢、地壳组成的内部圈层和由大气圈、水圈、生物圈组成的外部圈层。

(2)地球内部各圈层的特点:①地核的外核为液态或熔融状,内核为铁镍固体;②地慢为铁镁固体,地慢上部的软流层为岩浆发源地;③地壳厚度不均,陆壳厚洋壳薄,地壳上为硅铝层,下为硅镁层;

(3)地球外部各圈层的特点:①大气圈高度愈增大气密度愈降;②水圈由液、固、气三态组成,连续而不均匀分布;③生物圈与地壳、大气圈、水圈交叉分布且相互渗透,是包括人类在内的生命最活跃的圈层。

2.地球内部圈层划分

(1)地球内部圈层的划分依据——地震波

(2)地球内部圈层的划分界面——不连续面;地震波分类及特点

(3)划分:以两个不连续面(莫霍界面、古登堡界面)将地球的内部圈层分为地壳、地幔、地核三层。

(4)岩石圈包括地壳和地幔顶部(软流层以上),全部由岩石构成,是构成地貌、土壤的物质基础,提供各种矿产资源。

岩石圈与其它三个外部圈层(大气圈、水圈、生物圈)一起,构成了人类生存的地理环境。

3.地球外部的四大圈层:大气圈、水圈、岩石圈、生物圈。

(1)大气圈的作用:提供生命活动所需要的大气,而且还是生物生存的保护层等,对人类有重大作用。

(2)

(3)总的说来,自然界干洁空气中各部分的含量处于动态平衡中,但是不合理的人类活动,能够改变大气各种成分的含量(特别是微量气体,如、臭氧的含量的变化)。

当前,特别引起人类关注的是全球二氧化碳含量上升和臭氧含量减少的现象,已经对人类的生存环境产生了重大的负面影响。

2CO。

【初中地理】地球的圈层结构地球是一个具有同心圈层结构的非均质体,以地球固体表面为界分为内圈和外圈,它们又可分别再分为几个圈层,每个圈层都有自己的物质运动特征和物理化学性质。

一、地球外部圈层地球液态表面以上,根据物质性状可以分成大气圈、水圈和生物圈。

大气圈就是围困着地球的气体,厚度存有几万千米,总质量约5136108t。

由于受到地心的引力,以地球表面的大气最稀疏(约存有3/4分散在地面至100km高度范围内,1/2分散在地面至10km高度范围内),向外逐渐浑浊,过渡阶段为宇宙气体,故大气圈并无明晰的上界。

大气存有显著的可压缩性,其密度和压力与温度成反比,并与高度成反比,以海平面的密度和压力最小。

根据温度和密度等大气物理特征可以将大气圈自下而上分成对流层、平流层、中间层、暖层和散失层,其中与人类关系最紧密的就是对流层和平流层。

水圈是地球表层的水体,占地球总质量的0.024%。

其中绝大部分汇集在海洋里(占总水量的97%),另一部分分布在陆上河流、湖沼和表层岩石的孔隙中。

此外,地球上的水还以固态水(两极和山地的冰川)或水汽的形式存在,其中冰川约占总水量的2%。

陆上江河湖沼的水或直接、或通过水汽、地下水与海洋相通。

所以地球上的水体构成了包围地球的完整圈层水圈。

水圈既独立存在,又渗透于大气圈、岩石圈和生物圈中,并在其间不断循环。

水循环是地球外部圈层物质循环最重要的方式之一。

生物圈就是地球上生物(包含动物、植物和微生物)存活和活动的范围。

现代地球的大气圈、水圈和岩石圈形成了一个适合生命存有的环境。

地球独有的天文条件,加之大气圈、水圈和生物圈本身等的调节作用,提供更多了适合生命的各种气候条件;磁层和大气层将有毒于生命的高能电磁辐射和磁铁离子抵挡或稀释;生物通过体温或光合作用在大气中展开着必不可少的氧与二氧化碳的互换;水圈和岩石圈为生物提供更多着所需的水分和矿物养料等等。

这样,在岩石圈上部、大气圈下部和水圈的全部,到处都存有生命的踪迹。

高中地理中,地球的圈层结构通常分为以下四个圈层:

1. 大气圈:大气圈是地球最外层的圈层,包括了我们呼吸的空气和各种气体的层。

大气圈分为几个子层,包括对流层、平流层、同温层、臭氧层和外层空间。

大气圈起着保护地球、调节气候和提供生命所需氧气等重要功能。

2. 地壳圈:地壳圈是地球的外围部分,包括陆地和海洋地壳。

地壳圈是地球上最薄的一层,它由岩石和土壤组成。

地壳圈的厚度在不同地区有所变化,它是地球上生物活动和人类文明发展的基础。

3. 地幔圈:地幔圈位于地壳圈下面,是地球的中间层。

地幔圈由固态的岩石组成,包含了大部分地球的质量。

地幔圈具有高温和高压的特点,其中发生着熔融和岩浆活动,对地球内部的热量和物质循环起着重要的作用。

4. 核心圈:核心圈位于地幔圈的中心,是地球的最内层。

核心圈主要由铁和镍等金属组成,被称为外核和内核。

外核是液态的,内核是固态的。

核心圈是地球产生磁场的地方,磁场对地球的生物和地球物理过程都有影响。

这四个圈层组成了地球的圈层结构,每个圈层都有不同的物理、化学和地质特征,相互作用着并影响着地球的形成、演化和各种地球现象的发生。