口腔黏膜病学

- 格式:pdf

- 大小:334.62 KB

- 文档页数:15

Oral mucosa指口腔内的湿润衬里,在结构或功能上具有皮肤的特点,如两者有相似的组织学结构,均由上皮和结缔组织组成,其交界处呈波浪形。

其他自身特点:粉红色、表面光滑湿润、除皮脂腺外,不具备其他皮肤附件。

Oral mucosal disease涵盖主要累及口腔黏膜组织的类型各异、种类众多的疾病总称。

口腔粘膜病的基本特点1、性别:某些疾病患病率具有明显的性别差异,如复发性阿弗他溃疡多发生于女性;预后也与性别有关,如女性白斑癌变明显高于男性2、年龄:3、部位:不同部位易感性不同。

“危险区域”,口底-舌腹的U形区、口角内侧三角形区域、软腭复合体4、损害:更迭性、重叠性;部位差异性;病损的共存性5、诊断方法:临床、病理、免疫组化、分析病理6、治疗:同病异治(不同原因)、异病同治(相似发病机理)、局部疾病全身治疗、中西医结合治疗7、转归:大部分预后良好、癌变、全身症状的先兆癌前病变:潜在恶性疾患癌前状态:OSF、DLE、syphilis口腔黏膜正常结构1、上皮:基底层、棘层、粒层、角化层其他细胞:黑素细胞、朗格汉斯细胞、梅克尔细胞2、固有层3、粘膜下层4、基底层口腔黏膜上皮的结构蛋白1、角蛋白keratin:中间丝超家族结构蛋白,定位于胞质,属于胞质蛋白,是所有上皮中的主要细胞骨架蛋白,维持细胞形状和生存角蛋白的表达有典型的组织和细胞特异性单纯大疱性表皮松解:角蛋白5/角蛋白14白色海绵状痣:K4/K132、桥粒和桥粒蛋白细胞粘附附着体,为连接相邻的上皮细胞且提供角蛋白丝在上皮细胞表面的附着自身抗原寻常型:Dsg3落叶型:Dsg13、半桥粒和半桥粒蛋白细胞黏附复合体,实现上皮和上皮下黏膜固有层大疱类天疱疮抗原180 BP180口腔黏膜疾病的基本病损Macule、Patch:皮肤黏膜颜色改变,不高出黏膜表面,不变厚,无硬结改变Macule:直径小于2mm;Patch:直径大于2mm维生素C缺乏症或血小板减少性紫癜——加压不褪色(出血)艾迪生病或黏膜固有层陈旧性出血或粘膜内金属颗粒沉积——黑色素沉着Papule:粘膜上小的实体性突出,针头大小,直径小于1cm扁平苔藓Plaque:多数丘疹密集融合而成,直径大于1cm,界限清楚,大小不等,稍隆起而坚实,白色或灰白色,表面平滑或粗糙Vesicle:圆形突起,直径小于1cm上皮内疱(棘层内疱):被膜或疱壁较薄而柔软基层下疱(上皮下疱):疱壁较厚Bulla:疱损害直径大于1cm,典型大疱见于天疱疮、类天疱疮Pustule:脓疱Ulcer:黏膜上皮完整性发生持续性缺损或破坏,浅层——上皮层,深层——粘膜下层Erosion:表浅缺损,上皮部分损伤,不损及基底层Nodule:突起于口腔黏膜的实体病损,团块,直径大于5cmTumor:Atropy:上皮变薄,结缔组织内血管分布清楚,病变位置略凹陷Rhagades:线状裂口Pseudomembrane:可擦掉、撕脱Crust:痂Scale:鳞屑Necrosis:Gangrene:。

一、口腔口腔黏膜病学2. 黏膜的基本病损:1、斑与斑片:都是指皮肤黏膜上的颜色改变;如果直径小于2cm的局限的颜色异常,称之为斑;若斑密集融合成直径大于2cm的损害,称之为斑片。

2、丘疹与斑块:丘疹是黏膜上一种小的实体性突起,针头大小,直径一般小于1cm。

斑块(丘斑),多数由多个丘疹密集融合而成、直径大于1cm,界限清楚大小不等,稍隆起而坚实的病损,白色或灰白色。

3、疱:黏膜内贮存液体而成疱,呈圆形,突起,直径小于1cm,表面为半球形。

4、大疱:若疱损害直径大于1cm,称为大疱。

5、脓疱:也是一种疱性病损,其内由脓性物取代了透明的疱液。

6、溃疡:是黏膜上皮的完整性发生持续性缺损或破坏,因其表层坏死脱落而形成凹陷。

7、糜烂:是黏膜的一种表浅缺损,为上皮的部分损伤,不损及基底细胞层。

大小形状不定,边界不清,表面光滑。

8、结节:是一种突起于口腔黏膜的实体病损。

9、肿瘤:是一种起自黏膜而向外突起的实体性生长物,大小形状颜色不等。

10、萎缩:为组织细胞的体积变小,但数量不减少。

11、皲裂:黏膜表面的线状裂口,由炎性浸润使组织失去弹性变脆而成。

12、假膜:灰白色或黄白色膜,由炎性渗出的纤维素,坏死脱落的上皮细胞和炎性细胞聚集在一起形成,可擦掉或撕脱。

13、痂:通常发生于皮肤,也可出现于唇红部,多为黄白色痂皮,如有出血则成深颜色,为纤维素性及炎性渗出物与上皮表层粘连凝固而成。

14、鳞屑:已经或即将脱落的表皮角质层细胞,常由角化过度和角化不全而来。

15、体内局部细胞的病理性死亡称为坏死。

较大范围的坏死,又受腐物寄生菌作用而发生腐败,称为坏疽。

3. 口腔黏膜病的病历书写:(1)口腔粘膜病的病史较口腔科其他临床学科所要求的更为详尽,这是由于粘膜病种类繁多且常与全身性疾病或皮肤病有一定的联系。

有完整的主诉、现病史、既往史、家族史、系统复习。

(2)在询问和记录病史中首先应注意主诉症状的特征、程度,性质、发作时间的规律、加剧或减轻的因素、部位。

名词解释:口腔黏膜的危险区:指口底舌腹的U形区(1分)、口角内侧黏膜的三角形区域(1分)、软腭复合体(1分),发生在这些部位的口腔癌前病变具有更高的癌变可能性科布内现象:某些皮肤病(如BD、LP、银屑病、感染性湿疹性皮炎)所具有的一种特殊反应(1分),表现为外观正常的皮肤(1分),在受到搔抓或外伤或衣物的压力(皮带)的刺激后,即出现上述皮肤病典型损害的现象(1分)。

过敏性接触性口炎:①是指口腔黏膜接触了外界的过敏原后而导致的局部炎症性反应,见于过敏体质者。

发病过程中还可能加杂化学毒性刺激因素的参与,②多属迟发型变态反应,③口腔治疗和修复材料、化妆品、药物局部使用均可导致发病。

固定性药疹:变态反应性口炎的一种,指服用或接触相同变应原后,在同一部位反复以同一形式发生病损。

斑:黏膜上较局限的颜色异常的损害,大小不定,不高出黏膜表面,不变厚,无硬结改变。

更迭与重叠性:同一病变,其损害在病变的不同阶段可以发生不同类型的损害,称为损害的更迭性(1.5分);不同的病变在损害的不同阶段也可能出现相同的病损,称为重叠(1.5分)。

口腔白斑病:口腔黏膜上的白色斑块性损害(1分),在临床和组织学上均不能诊断为其他疾病(1分),是癌前损害(1分)药敏性口炎:药物通过口服、注射、吸入等途径进入人体(1分),在过敏体质者(1分)的黏膜上所造成的炎症反应和功能障碍(1分)。

尼氏征阳性:用手指侧向推压外表正常的皮肤或黏膜(1分),即可迅速形成水疱;推赶水疱能使其在皮肤上移动(1分);在口腔内,用舌舔及黏膜,可使外观正常的黏膜表层脱落或撕去(1分),这些现象称尼氏征。

为寻常性天疱疮的典型临床特点之一。

斑:指皮肤黏膜上的局限性颜色改变,不高出粘膜表面,不变厚,亦无硬结改变;直径小于2cm称为斑斑片:若斑密集融合成直径大于2cm的损害,称为斑片。

丘疹:黏膜上一种小的实体性突起,针头大小,直径一般小于1cm。

斑块(丘斑):由多个丘疹密集融合而成、直径大于1cm,其界限清楚,大小不等,稍隆起而坚实的病损。

口腔粘膜病学第一章口腔粘膜病学概论口腔粘膜(mucosa):是口腔内的湿润衬里正常的口腔粘膜:湿润、光滑、呈粉红色,除皮脂腺外,没有其它附件。

如果达不到此标准,就会发生疾病。

如口干症、口腔粘膜溃疡、粘膜白斑、肿瘤等。

分类:被覆黏膜、咀嚼黏膜、特殊黏膜结构:上皮层(基层、棘层、粒层、角化层)、固有层、黏膜下层、基底膜功能:1、屏障保护功能(唾液屏障、上皮屏障、免疫细胞屏障、免疫球蛋白屏障)2、感觉功能3、温度调节及分泌功能等口腔黏膜病oral mucosal diseases:是涵盖主要累及口腔黏膜组织的类型各异、种类众多的疾病总称。

口腔黏膜病的基本特点(1)性别:某些疾病具有明显的性别差异,如RAU发生于女性者明显多于男性(2)年龄:如复发性阿弗他溃疡(RAU)好发于青壮年(3)部位:口底-舌腹的U形区、颊粘膜内侧三角形口角区、软腭复合体为口腔黏膜危险区域。

1(4)损害:①更迭性与重叠性(同一疾病在不同阶段可出现不同类型的损害称为更迭性;不同疾病在不同阶段出现相同的损害称为重叠性)②部位的差异性③病损的共存性(5)诊断方法:①结合临床病损诊断,②结合病理检查,③治疗性诊断(6)治疗:①同病异治、②异病同治、③局部疾病全身治疗、④中西医结合治疗(7)转归:大多预后良好,某些也有癌变的可能口腔黏膜病的基本临床病损(1)斑macule与斑片patch:指皮肤黏膜上的颜色改变,常较周围颜色变深,直径小于2cm称为斑,大于2cm称为斑片。

斑与斑片一般不高出黏膜表面,不变厚,亦无硬结。

(2)丘疹与斑块丘疹papule:黏膜上小的实体性突起,针头大小,直径一般小于1cm。

基底形状为圆形或椭圆形,表面形状可以为尖形、圆形或扁平形,颜色呈灰白色或红色,消退后不留痕迹。

扁平苔藓为典型的丘疹,常排列成网状、环状、带状、斑块。

斑块plaque或丘斑:多数由多个丘疹密集融合而成、直径大于1cm,其界限清楚,大小不等,稍隆起而坚实的病损,为白色或灰白色,表面比较平滑或粗糙,可看到有沟裂将病损分割开。

口腔黏膜病学重点名词解释1、口腔粘膜病口腔粘膜及软组织上的类型各异、种类较多的疾病总称2、斑macule 为粘膜上较局限的颜色异常的损害其大小不定不高出粘膜表面不变厚亦无硬结改变直径小于2mm。

3、丘疹papule粘膜上一种小的实体性突起高于黏膜面直径1- 10mm不等尖形、圆形、扁平形?4、疱vesicie是一种圆形突起内有液体潴留直径小于 1 cm。

如脓、血、水疱口腔粘膜病常见的疱为水疱.5、溃疡ulcer 粘膜上皮的完整性发生持续性缺损或破坏因其表层坏死脱落形成凹陷。

6、糜烂erosi粘膜的一种表浅缺损为上皮的部分损伤不损及基底细胞层。

on7、萎缩atrophy 上皮组织变薄伴有结缔组织的细胞体积变小。

8、皲裂rhagades 粘膜表面的线状裂口由于炎性浸润使组织失去弹性变脆而成。

pseudomembra ne 为灰白色或黄白色膜有炎性渗出的纤维素、坏死脱落的上皮9.、假膜细胞和炎性细胞聚集在起形成可以被擦掉。

2-3周潜伏期好发口咽、舌、回盲、肺部小结可发展为顽固10、结核初疮原发性性溃疡周围有硬结无11、结核性溃疡继发性或发生于口腔黏膜任何部位常见舌部疼痛明显溃疡界清线形浅表、微凹而平坦的溃疡基底暗红色桑椹样肉芽肿。

边缘微隆呈鼠啮状向中卷曲形成潜掘状边缘结核菌素试验为阴性预后差12、寻常狼疮好发于无病灶且免疫好的青少年早期损害表现为一个或数个绿豆大小结节压诊实验中央圆形苹果酱色周围为苍白皮肤继发感染可发生坏死造成组织缺损形似狼噬名狼疮13、变态反应(allergic reaction)超敏反应是机体受到抗原 antigen)或半抗原 hapten)刺激后出现生理功能紊乱或组织细胞损伤的异常适应性免疫应答原物质再次刺激后发生。

15、虹膜状红斑(iris lesion)直径为左右的圆形红斑的中心有粟粒大小的水疱又称靶形红斑多见于腕部、踝部及手背开始为淡红色 1-2日后中央部位红色转暗并发送水疱边缘呈鲜红色环状。

第1章口腔黏膜病学概论知识点:口腔黏膜与口腔黏膜病的概念口腔黏膜疾病的基本临床病损知识点注释:#口腔黏膜#是指口腔内的湿润衬里,在功能或结构上具有皮肤和消化道黏膜的某些特点,正常口腔黏膜湿润且光滑,呈粉红色。

#口腔黏膜病#是指发生在口腔黏膜及软组织上的类型各异、种类众多的疾病总称。

#口腔黏膜疾病的基本临床病损#1.斑与斑片为皮肤黏膜上的较局限的颜色异常损害,大小不定,不高出黏膜表面,不变厚,亦无硬节改变。

如果小于2cm 的颜色异常称为斑,大于2cm者称为斑片。

2.丘疹是黏膜上一种小的实体性突起基底形状为圆形或椭圆形,表面形状可为尖形、圆形和扁平形。

3.斑块是一种界限清楚、大小不等,稍隆起而坚实的病损,为白色或灰白色,表面比较平滑或粗糙,可看到有沟裂将病损分割开来。

4.疱是黏膜内贮存液体而呈疱,呈圆形,突起。

直径小于1cm,表面为半球形。

若疱的部位位于皮内,称上皮内疱;若疱的部位在皮下称上皮下疱。

5.大疱是直径大于1cm的疱性损害,典型的大疱,见于天疱疮或类天疱疮。

6.脓疱也是一种疱性病损,其内由脓性物取代了透明的疱液。

7.溃疡是黏膜上皮的完整性发生持续性缺损或破坏,因其表面坏死脱落而形成凹陷。

8.糜烂是黏膜的一种表浅病损,为上皮的部分损伤,不损及基底细胞层,大小形状不定,边界不清,表面光滑。

常见于上皮内疱破溃后,可有痛感。

9.结节是一种突起于口腔黏膜的实体性病损,颜色从粉红至深紫色。

10.肿瘤是一种起自黏膜而向外突起的实体性生长物,其大小、形状、颜色不等。

按组织病理学可分为真性肿瘤和各种肿瘤样病变,前者又分为良性肿瘤和恶性肿瘤,后者如脓性肉芽肿与血管性肉芽肿或囊肿性损害。

11.萎缩为细胞体积变小,但数量不减少,可呈现发红的病变,表面所覆盖的上皮变薄,结缔组织内丰富的血管分布清楚可见,病变部位略呈凹陷。

12.皲裂为黏膜表面的线状裂口,由炎性浸润使组织失去弹性变脆而成,皲裂线仅限于上皮内,愈后无瘢痕,如深达黏膜下层,能引起出血,灼痛,愈后有瘢痕。

《口腔黏膜病学》学习指南目录第一章黏膜病临床操作 2 第二章溃疡类疾病诊断与治疗措施 5 第三章斑纹类疾病诊断与治疗措施9 第四章变态反应性疾病诊断与治疗措施14 第五章感染性疾病诊断与治疗措施16 第六章发疱性疾病诊断与治疗措施18 第七章性传播疾病诊断与治疗措施21 第八章唇舌疾病诊断与治疗措施24 附录口腔黏膜病常用药物30第一章黏膜病临床操作一、口腔黏膜检查[检查工具]口镜、纱布、棉签、镊子[检查方法]口腔黏膜常规检查需遵循一定的顺序,例如唇红-唇颊黏膜-口底舌腹-舌背舌缘-腭-咽-牙龈。

检查时,动作要轻柔,并随时调节照射灯光,仔细观察各部位黏膜有无异常。

[检查要点]1.唇红:观察色泽,有无肿胀、皲裂、脱屑及痂皮,口角区黏膜有无皲裂和糜烂。

2.唇、颊黏膜:颊白线;腮腺乳头为正常结构。

3.口底及舌腹:观察有无肿胀。

4.舌:注意观察舌的对称性、伸舌有无歪斜或震颤;舌背乳头有无增生或萎缩;舌苔的形态和颜色。

可用纱布包绕舌前份,用手握持并向前轻柔拉出,可较清楚地检查舌背后份和舌侧缘。

5.腭:观察有无隆起、结节。

6.咽:观察有无充血肿胀。

7.牙龈:观察形态、色泽,有无起疱及上皮剥脱。

二、局部封闭临床上将皮质激素混悬液局部注射损害部位,一般每周一次,可促进愈合,减轻疼痛。

[操作方法]1.唇部注射:酒精消毒唇部注射点,注射针筒与唇部形成10度以下夹角,注射针头缓慢刺入唇部,进针深度约1.5cm,回抽无血,缓慢推入药液,边推边退针头,注射完毕后用纱布压迫注射点。

2.口内黏膜注射:用干棉球擦干黏膜注射点(注射点于黏膜溃疡或糜烂边缘的正常黏膜上),碘酊消毒,酒精脱碘。

注射针筒与黏膜形成45度左右夹角,注射针头缓慢刺入黏膜,进针深度约0.5cm,回抽无血,缓慢推入药液,注射完毕后用纱布压迫注射点。

若损害范围较大,可分点注射。

所用的皮质激素混悬液为“醋酸曲安奈德注射液(Triamcinolone Acetonide AcetateInjection)”,本品主要成分为:醋酸曲安奈德,分子式:C26H33 FO[性状] 为微细颗粒的混悬液,静置后微细颗粒下沉,振摇后成均匀的乳白色混悬液。

《口腔黏膜病学》课程标准课程编号:ZX243115适用专业:口腔医学培养层次:三年制大专课程类别:专业选修课修课方式:限选教学时数:16学时总学分数:1一、课程定位和设计思路(一)课程定位1.课程简介:口腔黏膜病学是研究口腔黏膜病的基础理论与临床诊治的学科,它所研究的疾病种类繁多,而且与机体的全身状态之间联系密切,它主要是探讨与口腔疾病有关的内科学原则以及采用药物进行口腔疾病治疗的规律。

2.课程性质:这是口腔医学中的一门重要的临床专业课,也是一门实践性极强的临床型课程。

本课程注重实用知识的讲授,强调理论联系实际,在教学过程中,加强对临床具体病例诊断与治疗能力的培养,推行以调动学生积极性为核心的临床案例教学。

3.在课程体系中的地位:《口腔黏膜病学》是高职高专口腔医学专业的一门专业临床课程,是在口腔组织病理学、牙周病学等专业临床知识的基础上开设。

4.课程作用:课程以培养能够阐述口腔黏膜病学的发展史、基本概念及理论;能够熟练掌握各种常见的口腔黏膜病的病因、病理;掌握其临床表现、诊断要点和治疗原则;熟悉主要治疗方法和预防措施;初步具有口腔黏膜常见病、多发病的防治知识;初步具有诊疗口腔黏膜疾病常用相关技术的操作能力。

通过本课程的学习,能够依据所学知识对黏膜病患者进行健康教育和卫生保健指导,同时培养学生科学思维方法和爱岗敬业、求真、务实的良好职业素养。

(二)设计思路1.课程设计理念(1)全面贯彻党的教育方针,准确把握本门课程在人才培养方案中的作用和地位,教学内容、方法、手段的选择必须以人才培养目标为依据,与国家规定的高等职业教育就业岗位要求相一致。

(2)课程教学目标与学院发展的职业教育特色相匹配,体现职业教育、技能教育等办学理念。

(3)要坚持以学生为主体,教师为主导的教学理念。

在课程教学中渗透职业教育的普遍性、学生差异的个体性教育等育人思想和观念。

(4)在总结以往教学的基础上,不断深化教学理论和教学方法的创新和改革,参考执业助理医师考试标准制订教学实践与评价模式。

口腔黏膜病学重点第一章口腔黏膜病学概论·口腔黏膜:口腔内的湿润衬里·口腔黏膜病:主要累及口腔黏膜组织的类型各异,种类众多的疾病的总称·口腔黏膜病学:研究口腔黏膜病的基础理论和临床诊治的学科·癌前病变:一种比正常组织发生癌的可能性更大,在形态学上已有变化的组织,如白斑、红斑。

·癌前状态:处于常态,但伴有癌变危险。

如口腔扁平苔藓,黏膜下纤维性变·口腔黏膜的危险区域:口底舌腹U型区口角内侧三角区软腭复合体·基本临床病损:(1)斑:皮肤黏膜不高出表面的颜色改变,直径小于2cm·完全抗原:多为大分子物质,具有免疫原和反应原的特性,进入机体后即可引起超敏反应。

·半抗原:分子量小,不能引起免疫应答反应,,但进入机体与人体组织蛋白结合后成为大分子,具备抗原性和诱发超敏反应的条件。

·药物过敏性口炎的临床表现特征和危重性?(1)口腔黏膜:充血红肿,红斑,水疱,糜烂,溃疡,假膜(2)皮肤:好发手足颜面,红斑,水疱,糜烂,丘疹,痂皮(3)固定性药疹:同一部位反复以同一形态发生的病损,好发口唇口周眼周,有色素沉着(4) 重症药物过敏性口炎:即莱氏综合征(中毒性表皮坏死松解症)。

全身广泛性大疱,波及全身体窍,黏膜,脏器。

·过敏性接触性口炎的临床表现特征?(1) 接触抗原物质,2—3d 后口腔局部黏膜充血红肿,红斑,水疱,糜烂,溃疡 (2) 银汞合金接触的黏膜发生白色条纹状病变,成为苔藓样反应 (3) 致敏原斑贴试验(+)·血管神经性水肿的临床表现特征?(1) 头面部疏松结缔组织如上唇,肥厚翘凸 (2) 一般数小时或者1—2d 内消退·多形性渗出性红斑的临床表现特征和危重性?(1) 口腔黏膜:唇部大面积水肿,糜烂,渗出,假膜,易出血,结厚血痂,脓血痂(2) 皮肤:颊、舌、手、足、四肢伸侧、面部,斑疹,丘疹,红斑合并水疱,虹膜样或靶样红斑 (3) 重型多形性渗出性红斑:即斯-约综合征(多窍糜烂性外胚层综合征),起病急,高烧,全身各腔孔,口、眼、鼻、生殖器、皮肤发生糜烂和炎症,出现多窍性病损。

口腔黏膜病学第5版pdf一、口腔黏膜病学概述 口腔黏膜病学是一门研究口腔黏膜疾病的学科。

这些疾病可能影响口腔的外观、功能和患者的身体健康。

本章节将介绍口腔黏膜病学的基本概念、研究范围和最新进展。

二、口腔黏膜病的症状与诊断 口腔黏膜病的症状多样,包括疼痛、肿胀、溃疡、斑块等。

本章节将介绍如何通过观察、检查和诊断口腔黏膜病,以便早期发现和治疗。

三、口腔黏膜感染性疾病 口腔黏膜感染性疾病是由细菌、病毒、真菌等微生物引起的。

本章节将详细介绍各种感染性疾病的病因、症状、诊断和治疗。

四、口腔黏膜变态反应性疾病 口腔黏膜变态反应性疾病是指机体对某些物质产生的异常反应。

本章节将探讨变态反应性疾病的发病机制、临床表现和治疗方法。

五、口腔黏膜溃疡类疾病 口腔黏膜溃疡是一种常见的口腔疾病,本章节将介绍不同类型的溃疡及其治疗方法,并讨论溃疡的预防措施。

六、口腔黏膜大疱类疾病 口腔黏膜大疱类疾病是指口腔黏膜上出现的水疱或大疱。

本章节将探讨大疱类疾病的病因、诊断和治疗,并介绍一些特殊类型的大疱病。

七、口腔黏膜斑纹类疾病 口腔黏膜斑纹类疾病是指在口腔黏膜上出现的各种斑纹和色素沉着。

本章节将探讨斑纹类疾病的病因、诊断和治疗,并介绍一些常见的斑纹类疾病。

八、口腔黏膜肉芽肿性疾病 口腔黏膜肉芽肿性疾病是一组慢性炎症性疾病,本章节将介绍肉芽肿性疾病的病因、症状、诊断和治疗,并讨论肉芽肿性疾病的预防措施。

九、口腔黏膜其他疾病 除了上述疾病外,口腔黏膜还可能发生其他多种疾病。

本章节将简要介绍一些较为少见的口腔黏膜疾病,以便读者对各种口腔黏膜疾病有更全面的了解。

十、口腔黏膜病的治疗与预防 最后,本章节将总结口腔黏膜病的治疗方法,包括药物治疗、手术治疗和替代疗法等,并讨论如何通过改善生活习惯和环境因素来预防口腔黏膜病的发生。

同时,还将介绍口腔黏膜病的康复和护理,帮助患者更好地康复。

口腔黏膜病学单纯疱疹组织病理:由于上皮细胞发生气球样变和网状液化而在上皮内形成疱。

气球状细胞的胞核内有病毒包涵体(嗜伊红性病毒小体),常位于水疱底部。

上皮下方结缔组织中有水肿、血管扩张、炎症细胞浸润。

早期水疱基底部细胞涂片(巴氏染色),毛玻璃样核,多核合包体、核内包涵体。

临床表现:1、原发性疱疹性口炎:①前驱期:常有接触疱疹病损患者史;潜伏期4-6天,后有发热、头痛、疲乏不适、全身肌肉疼痛、咽喉肿痛等急性症状;下颌下和颈上淋巴结肿大,触痛;患儿流涎、拒食、烦躁不安;1-2天后,口轻黏膜广泛性充血水肿、附着龈和龈缘也常出现急性炎症。

②水疱期:口腔黏膜可发生成簇小水疱,邻近乳磨牙(成人为前磨牙)的上腭和龈缘处较明显;水疱壁薄,透明,不久溃破,形成浅表溃疡。

③糜烂期:水疱溃破后引起大面积糜烂,可造成继发性感染,上覆黄色假膜(唇和口周皮肤也有类似病损),后形成痂壳。

④愈合期:糜烂面逐渐缩小,愈合,病程约7-10天。

2、复发性疱疹性口炎:①损害总是以起疱开始,常为成簇的疱。

②常复发于原先发作过得位置或邻近发作过的位置。

治疗原则:①全身抗病毒治疗(核苷类抗病毒药物;利巴韦林)。

②局部治疗(口腔黏膜局部用药:洗必泰;物理疗法:复发感染可用氦氖激光治疗)。

③对症和支持治疗。

④中医中药治疗口腔念珠菌病组织病理:增厚的不全角化上皮,其中有念珠菌菌丝侵入。

病损常在棘细胞层上方,接近上皮表面,棘层常有增生,固有层有慢性炎细胞浸润。

临床表现:(念珠菌性口炎)1、急性假膜型念珠菌口炎:①可发生在任何年龄,多见于长期使用激素、HIV 感染者、免疫缺陷者、婴幼儿及衰弱者,但以新生儿最多见;②新生儿鹅口疮多发生于出生后2-8天,好发于颊、舌、软腭及唇,黏膜充血,有散在雪白小斑点,后融合为白色或蓝白色丝绒状斑片,可扩大蔓延,严重者波及扁桃体及咽部;早期充血明显,陈旧病损充血减退,斑片呈淡黄色,斑片用力可擦去。

③成人患者,特别是艾滋病患者易复发,可发生于口腔黏膜任何部位,为乳白色绒状假膜不易剥离(自觉症状:口干、烧灼不适、轻微疼痛)。

黏膜知识点第一章口腔黏膜病学概论第一节概述1.基本概念①口腔黏膜(oral mucosa):口腔内的湿润衬里…….②口腔黏膜病(oral mucosal diseases):涵盖主要累计口腔黏膜组织的病因复杂、类型各异、种类众多的疾病的总称。

根据损害来源可分为:1)主要发生在口腔黏膜上的疾病;2)同时发生于皮肤或单独发生于口腔黏膜上的皮肤-粘膜疾病;3)合并起源于外胚层和中胚层的某些疾病;4)性传播疾病或系统性疾病的口腔表征。

③口腔黏膜病学(diseases of oral mucosa):是研究口腔黏膜病的基础理论与临床诊治的学科。

④两病协作组:口腔白斑、扁平苔藓及其癌变防治研究协作组。

2.口腔黏膜病的基本特点:1)有些疾病明显女性多发,预后比男性差;复发性阿弗他溃疡好发于青壮年,随年龄增长患病率下降。

2)不同部位口腔黏膜对疾病易感性不同;口腔黏膜的危险区域:口底-舌腹的U形区、口角内侧三角形区域、软腭复合体,这些区域的损害发生恶变的危险性较高。

3)损害特点①更迭性与重叠性:同一疾病在不同阶段可出现不同类型的损害,称为损害的更迭性;如唇红部的水疱破溃后即形成糜烂,在后期则为痂壳形成。

不同疾病在不同阶段可能出现相同类型的损害,称为损害的重叠性;如复发性阿弗他溃疡是以口腔溃疡为特征的病损,但疱疹性口炎后期也可能出现口腔黏膜的溃疡性损害。

②部位差异性:同一疾病在口腔黏膜不同位置有不同表现;如口腔扁平苔藓在颊粘膜常表现为网纹型而在舌背则常呈斑块型。

③病损共存性。

4)诊断方法:除了根据临床表现,有时还需结合病理检查、治疗性诊断。

5)治疗:同病异治、异病同治、局部疾病全身治疗、中西医结合治疗。

6)转归:大多数口腔黏膜病预后良好,但有些口腔癌前病变有癌变风险。

第二节口腔黏膜的结构和功能1.口腔黏膜的结构。

口腔黏膜由上皮层、固有层、粘膜下层和基底膜组成。

1)角化型上皮的上皮层由深至表为基底层、棘层、粒层及角化层。

上皮内分布有一些非角质形成细胞,如黑素细胞、朗格汉斯细胞、梅克尔细胞(感觉感受器)。

角质化的细胞细胞核及细胞器消失,呈扁平六角形鳞状,细胞内充满嗜酸性角质。

细胞核消失称正角化(orthokeratosis),细胞核存在而发生皱缩的称不全角化(parakeratosis)。

2)固有层是由细胞、纤维和基质构成的致密结缔组织。

3)黏膜下层为富含腺体、血管、淋巴管、神经及脂肪组织等的疏松结缔组织,为固有层提供营养和支持,主要分布在被覆黏膜,牙龈、硬腭大部及舌背无黏膜下层。

2.口腔黏膜的功能1)屏障保护功能唾液屏障、上皮屏障、免疫屏障。

2)感觉功能3)其他功能如调节温度、分泌等。

第六节口腔黏膜病的基本临床病损1)斑(macule)&斑片(patch):皮肤粘膜的颜色改变,直径小于2cm为斑,大于2cm斑片。

一般不高出黏膜表面,不变厚、亦无硬结改变,可成红色(黏膜固有层血管扩张、增生、充血)、红棕色或棕黑色(色素沉着)。

2)丘疹(papule)&斑块(plaque):黏膜上的实体性突起,直径小于1cm为丘疹,多个丘疹密集融和形成直径大于1的斑块。

3)疱(vesicle):黏膜内贮存液体形成,呈圆形突起,直径小于1cm。

疱的部位在上皮内,只有上皮的一部分形成被膜,被膜或疱壁较薄而柔软,称为上皮内疱或棘层内疱;疱的部位在上皮下,疱壁由上皮全层构成,较厚,称为上皮下疱。

大疱(bulla):疱损害的直径大于1cm。

脓疱(pustule):粘膜下储存脓性物。

4)溃疡(ulcer):黏膜上皮的完整性发生持续性缺损或破坏,表面坏死脱落形成凹陷。

糜烂(erosion):黏膜的表浅缺损,为上皮的部分损伤,不累及基底细胞层。

5)结节(nodule):突起于口腔黏膜的实体性病损。

肿瘤(tumor):起自黏膜而向外突起的实体性生长物。

6)萎缩(atrophy):组织细胞体积变小,但数量不减少。

7)皲裂(rhagades):黏膜表面线状裂口。

8)假膜(pseudomembrane):为灰白色或黄白色膜,由炎性渗出的纤维素、坏死脱落的上皮细胞和炎性细胞聚集形成,可以擦掉或撕脱。

9)痂(crust):可出现于皮肤或唇红部的黄白色、褐色(有出血时)的痂皮,为纤维素性及炎性渗出物与上皮表层粘连凝固而成。

10)鳞屑(scale):已经或即将脱落的表皮角质细胞,常有角化过度或角化不全而来。

11)坏死(necrosis):体内局部细胞的病理性死亡。

坏疽(gangrene):较大范围的坏死,又受腐物寄生菌作用而发生腐败,称为坏疽。

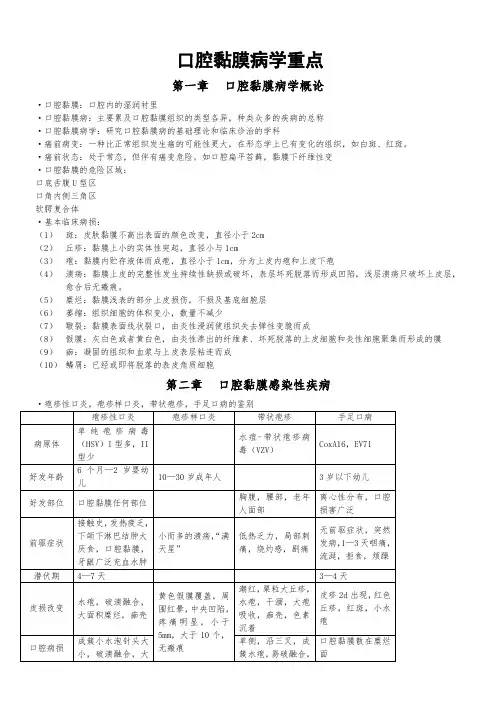

第二章口腔黏膜的病毒感染性疾病(单纯疱疹-带状疱疹-手足口病-白念)第一节单纯疱疹1.单纯疱疹病毒(herpes simplex virus, HSV)是DNA病毒,由核心衣壳、包膜构成。

2.HSV发病机制:HSV感染—吸附—融合—脱壳—HSV DNA入核—(增殖性)—复制与转录—装配与扩散—急性发作—原发性单纯疱疹(机体免疫系统)—潜伏—(诱因)—复发性单纯疱疹(非增殖性)—整合—基因作用—口腔癌前病损—口腔癌原发性单纯疱疹(年龄、病损特点)1.年龄:常见于6岁以下的儿童,尤其是6个月-2岁。

2.病损特点:前驱期--水疱期--糜烂期--愈合期,更迭性。

1)前驱期:发病前常有疱疹病损患者接触史,潜伏期可有全身症状如发热、头痛、疲乏不适,患儿出现流涎、拒食、烦躁不安;后口腔黏膜广泛充血水肿、附着龈和龈缘常有急性炎症。

2)水疱期:成簇小水疱,水疱壁薄、透明,不久溃破;口腔黏膜任何部位都可出现,临近乳磨牙(成人前磨牙)的上腭和龈缘更明显。

3)糜烂期:水疱溃破后形成大面积糜烂,能造成继发感染,上覆黄色假膜。

4)愈合期:糜烂面逐渐缩小愈合,整个病程约7~10天。

3.鉴别诊断:【急性疱疹性龈口炎与疱疹型RAU鉴别】1)年龄:婴幼儿;成人,女性多见。

2)发作情况:急性发作,全身反应较重,自然病程较短,约7-10天;周期性反复发作,全身反应较轻,自然病程长,约10-14天。

3)病损特点:急性疱疹性龈口炎:①成簇小水泡,破溃后形成大片表浅溃疡;②损害遍及口腔黏膜各处包括牙龈、上腭、唇颊舌黏膜;③可伴皮肤损害;④。

疱疹型RAU:①散在溃疡,无发疱期;②损害仅局限于口腔的非角化黏膜;③无皮肤损害。

【疱疹性咽峡炎】1)病因:柯萨奇病毒A4型。

2)病损特点:累及口腔中后份(悬雍垂、扁桃体、软腭),不累及牙龈;成簇的小水疱;全身反应轻。

复发性单纯疱疹(年龄部位、病损特点、鉴别诊断)1.年龄:成人;部位:唇部及唇周皮肤(唇疱疹);2.病损特点:成簇小水疱,水疱破溃后形成糜烂面、痂壳,自然病程约7-10天,愈合后不留瘢痕,可有色素沉着。

全身症状较轻。

第二节带状疱疹三叉神经带状疱疹(herpes zoster)(病因、病损特点)1.病因:水痘—带状疱疹病毒(herpes varicella-zoster virus, VZV)引起。

2.病损特点:1)沿三叉神经分支排列成带状的成簇大水疱,单侧损害,不超过中线;三叉神经痛样的剧痛。

2)第一支:除额外,可累及眼角黏膜,致角膜溃疡,甚至失明;第二支:累及唇、腭及颞下部、颧部、眶下皮肤;第三支:累及舌、下唇、颊及颏部皮肤。

3)病毒侵及颅内膝状神经节,导致赖-亨综合症(Ramsay-Hunt综合征):面瘫、耳痛及外耳道疱疹。

4)多数患者感染后可获得终身免疫。

第三节手足口病(病因、病损特点)1.病因:柯萨奇病毒A16型、肠道病毒71型。

2.病损特点:1)手足处皮肤损害:手掌、足底突发性玫红色丘疹,散在小水疱,不破溃,自行吸收干燥,呈深褐色薄痂,脱落后不留瘢痕。

2)口腔损害:散在的红斑及小水疱,破溃后易形成溃疡,上覆灰黄色假膜,周围黏膜充血水肿。

第四节口腔白色念珠菌病(oral candidiasis)(病因、分类、治疗)1.病因:白色念珠菌(白假丝酵母菌)。

是一种常见的条件致病菌。

存在形式:芽生孢子(主要形式)、假菌丝(孢子大量繁殖的致病形式)、厚壁孢子(不利环境中的自我保护结构)。

生物学特性:革兰阳性菌,耐寒不耐热,PH4-6喜酸恶碱。

致病力影响因素:粘附力、细胞外酶、毒素、两型性形态。

发病诱因:全身因素、局部因素、医源性2.分类:以损害的部位和特征进行分5类:念珠菌性口炎、念珠菌性唇炎、念珠菌性口角炎、慢性皮肤粘膜念珠菌病、艾滋病相关性口腔念珠菌病1)念珠菌性口炎:急性—急性假膜型(雪口病)、急性红斑型(抗生素口炎);慢性—慢性红斑型(义齿性口炎)、慢性增殖型(慢性肥厚型念珠菌口炎/念珠菌性白斑)A.急性假膜型念珠菌性口炎(雪口病):充血发红粘膜上的白色假膜;B.急性红斑型念珠菌性口炎(抗生素口炎):假膜性损害、萎缩性损害;C.慢性红斑型念珠菌性口炎(义齿性口炎):假膜性损害、萎缩性损害;D.慢性肥厚型念珠菌性口炎/念珠菌性白斑:舌背、颊部白斑样改变;腭部乳头状增生[有恶变];2)念珠菌性口角炎:湿白糜烂;3)慢性黏膜皮肤念珠菌病至少可分为四种类型:早发型、弥散型、内分泌型、迟发型。

4)与球菌性口炎鉴别诊断:黏膜充血水肿明显,有成片的灰白色、灰黄色假膜,表面光滑致密,易拭去,遗留糜烂面有渗血。

3.治疗:①消除局部诱因,积极治疗全身性疾病。

②局部药物治疗:2~4%碳酸氢钠(小苏打)溶液、氯己定、西地碘、制霉菌素、咪康唑等。

③全身抗真菌药物治疗:氟康唑、伊曲康唑、酮康唑等(~conazole)。

第三章口腔黏膜超敏反应性疾病第一节概述1.基本概念1)超敏反应(hypersensitivity)/变态反应(allergic reaction):指机体受到某些抗原刺激后,出现生理功能紊乱或组织细胞损伤的异常适应性免疫应答。

2)口腔粘膜变态反应性疾病相关的变态反应类型:I型(速发型)变态反应,IV型(迟发型)变态反应。

2.常见的口腔粘膜变态反应性疾病:变态反应性口炎(药物过敏性口炎、接触性口炎)、血管神经性水肿、多形性红斑。

3.治疗原则①寻找并停用变应性药物或食物;②加速变应物质的排出;③非特异性抗过敏药物;④肾上腺皮质激素;⑤消炎防腐止痛药物。

第二节药物过敏性口炎(定义、药物、临床损害[皮肤、口腔]、附加定义)1.定义:通过口服、注射、吸入、敷贴或局部涂搽、含漱等不同途径,药物进入机体内,使过敏体质者发生超敏反应引起的黏膜及皮肤的超敏反应性疾病。

药物过敏仅导致口炎称为药物过敏性口炎,若伴有其他部位皮肤黏膜损害,部位较为固定,则称固定性药疹(fixed drugeruption)。

2.常见的引起变态反应的药物:解热镇痛类、安眠镇静剂、磺胺类、抗生素类药。

3.临床表现:1)皮肤损害—好发于口唇周围、下肢、手足。

主要病损:圆形红斑。

2)口腔损害—好发于舌背中份及任何部位。