《资源与环境经济学》经典文献

- 格式:doc

- 大小:41.00 KB

- 文档页数:4

环境经济学经典文献导读摘要:环境经济学经典文献导读I.引言- 环境经济学的概念- 环境经济学的重要性II.经典文献回顾- 外部性理论- 环境资源的价值- 环境政策的评估III.环境经济学的发展历程- 环境经济学的起源- 环境经济学的发展- 环境经济学的展望IV.环境经济学的应用- 环境政策的制定- 环境问题的解决- 可持续发展V.结论- 环境经济学的作用- 环境经济学的前景正文:环境经济学经典文献导读I.引言环境经济学是一门研究环境与经济相互作用的学科,它涉及环境资源的使用、环境的保护以及可持续发展等问题。

环境经济学的研究不仅可以帮助我们更好地理解环境与经济之间的关系,而且可以为环境政策的制定提供理论依据。

本文将从环境经济学的经典文献出发,对环境经济学的发展历程、理论框架以及应用进行综述。

II.经典文献回顾2.1 外部性理论外部性是指一种经济行为对其他人或社会产生的影响。

外部性理论是环境经济学的基础理论之一,它告诉我们环境问题的产生往往与经济行为的外部性有关。

其中,庇古(Pigou) 的外部性理论是最具代表性的。

庇古认为,外部性会导致社会成本的存在,而社会成本的存在会导致资源配置失当。

因此,政府需要对具有外部性的经济行为进行干预,以实现资源的有效配置。

2.2 环境资源的价值环境资源的价值是环境经济学研究的重要内容之一。

瓦尔拉斯(Vilfredo Pareto) 和科斯(Ronald Coase) 分别从生产和消费的角度对环境资源的价值进行了研究。

瓦尔拉斯提出了环境资源的“边际效用”概念,认为环境资源的价值取决于其对消费者的边际效用。

科斯则从产权的角度出发,认为环境资源的价值取决于产权的分配方式。

2.3 环境政策的评估环境政策的评估是环境经济学研究的重要应用之一。

威克斯(W.K.Vickrey) 和尼斯(R.H.Nisbet) 等学者对环境政策的评估方法进行了研究。

他们认为,环境政策的评估应该从成本和效益两个方面进行考虑,以实现环境和经济之间的平衡。

《资源与环境经济学》经典文献《资源与环境经济学》经典文献P igou, A. C., Economics of Welfare, London: Macmillan,1920William J. Baumol and Wallace E. Oates, The Theory of Environmental Policy, University of Chicago Press, 1988(中高级水平)Xepapadeas, A., Advanced Principles in Environmental Policy, Edward Elgar, 1997(中高级水平)A.M. Freeman, The Measurement of Environmental and Resource Values: Theory and Methods, 2nd edition, Resources For Future, 2003Maler, Karl-Goran and Jeffrey Vincent, Handbook of Environmental Economics, Vol1,2,3, North-Holland, 2003(vol 1), 2005(vol 2and 3)T. Haab and T.E. McConnell, Valuing Environmental and Natural Resources: The Econometrics of Non-market Valuation, Edward Elgar Publishers, 2002Stavins, Robert, eds. Economics of the Environment: Selected Readings, 5th edition 2005埃莉诺·奥斯特罗姆,公共事物的治理之道——集体行动制度的演进,上海三联书店,2000沈满洪,环境经济手段研究,中国环境科学出版社,2001王亚华,水权解释,上海三联书店,2005沈满洪,水权交易制度研究——中国的案例分析,浙江大学出版社,2006Harold Hotelling, The Economics of Exhaustible Resources, Journal of Political Economics, 39,2, 137-75,1931Meade,J. Externial Economics and Diseconomies in aCompetitive Situation,Economic Journal, Vol.62,PP54-67, 1952 Coase, Ronald, The Problem of Social Cost, Journal of Law and Economics, 3, 1-44, 1960Buchanan, J. and W. Stubblebine, Externality, Economica, 371-384, 1962 Baumol, W.J., On Taxation and the Control of Externalities, America Economic Review, PP.307-321, 1972 Demsetz,H., Toward a Theory of Property Rights, American Economic Review,Vol.57, PP.347-359,May 1967Garrett Hardin,The Tragedy of the Commons, Science, Vol. 162, PP1243-1248,Dec.13, 1968Steven Kelman, "Cost Benefit Analysis: An Ethical Critique" (1981)James V. Delong, Robert M. Solow, Gereard Butters, John Calfee, and Pauline Ippolito, "Defending Cost-Benefit Analysis: Replies to Steven Kelman" (1981)Robert W. Haln, Economics Prescriptions for Environmental Problems: How the Patient Followed the Doctor’s Orders, Journal of Economic Perspectives, 3(2):95-114, 1989Tom Tietenberg, "Economic Instruments for Environmental Regulation" (1990) William D. Nordhaus, To Slow or Not Slow: The Economics of the Greenhouse Effect, Economic Journal, 101, 920-37, 1991Robert M. Solow, "Sustainability: An Economist’s Perspective" (1992)Maureen L. Croper and Wallace E. Oates, Environmental Economics: A Survey, Journal of Economic Literature, 30:675-740, 1992V. Kerry Smith, Nonmarket Valuation of Environmental Resources: An Interpretive Appraisal, Land Economics, 69(1):1-26,1993William D. Nordhaus, "Reflections on the Economics of Climate Change" (1993) Paul R. Portney, "The Contingent Valuation Debate: Why Economists Should Care" (1994) W. Michael Hanemann "Valuing the Environment through Contingent Valuation" (1994)Peter A. Diamond and Jerry A. Hausman, "Contingent Valuation: Is Some Number Better than No Number?" (1994) Adam B. Jaffe, Steven R. Peterson, Paul R. Portney, and Robert N. Stavins, "Environmental Regulation and the Competitiveness of U.S. Manufacturing: What Does the Evidence Tells Us?" (1995) Michael E. Porter and Claas van der Linde, "T oward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship" (1995)Karen Palmer, Wallace E. Oates, and Paul R. Portney. "Tightening Environmental Standards: The Benefit-Cost or the No-Cost Paradigm?" (1995)W. Michael Hanemann, Contingent Valuation and Economics, Environmental Valuation: New Perspectives, 79-117, 1995 W. Kip Viscusi, Regulating the Regulators, University of Chicago Law Review, 63:1423-1461, 1996Kenneth J. Arrow, Maureen Cropper, George C. Eads, Robert W. Hahn, Lester B. Lave, Roger G. Noll, Paul R. Portney, Milton Russell, Richard Schmalensee, V. Kerry Smith, and Robert N. Stavins, "Is There a Role for Benefit-Cost Analysis in Environmental, Health, and Safety Regulation?" (1996) R. Costanza, R. d'Arge, R. de Groot, S. Farber, M. Grasso, B. Hannon, S. Naeem, K. Limburg, J. Paruelo, R.V. O'Neill, R. Raskin, P. Sutton and M. van den Belt, The value of the world's ecosystem services and natural capital, Nature387, pp. 253–260, 1997Michael J. Sandel, "It’s Immoral to Buy the Right to Pollut e" 1997Thomas C. Schelling, "The Cost of Combating Global Warming" (1998)Henry D. Jacoby, Ronald Prinn, and Richard Schmalensee, "Kyoto’s Unfinished Business," Foreign Affairs 77, July/August, 1998: pp. 54-66.Gardner M. Brown and Jason F. Shogren, "Economics of the Endangered Species Act," Journal of Economic Perspectives 12 (1998): 3-20.Andrew Metrick and Martin L. Weitzman, "Conflicts and Choices in Biodiversity Preservation" (1998)Nathaniel O. Keohane, Richard L. Revesz, and Robert N. Stavins, "The Choice of Regulatory Instruments in Environmental Policy" (1998)Richard Schmalense, Pau L. Joskow, A. Denny Ellerman, Juan Pablo Montero and Elizabeth M. Bailey, An Interim Evaluation of Sulfur Dioxide Emissions Trading, Journal of Economic Perspectives, 12(3):53-68, 1998Robert N Stavins, What Can We Learn from the Grand Policy Experiment? Lessons from SO2 Allowance Trading, Journal of Economic Perspectives, 12(3):69-88, 1998 R. David Simpson, Economic Analysis and Ecosystems: Some Concepts and Issues, Ecological Applications, (2)342-349,1998Paul L. Joskow and Richard Schmalense, The Political Economy of Market-Based Environmental Policy: The U.S. Acid Rain Program, Journal of Law and Economics, 41:37-83, 1998 Jason F. Shogren, A Political Economy in an Ecological Web, Environmental and Resource Economics, 11(3-4):557-570, 1998 Robert W. Hahn, "The Impact of Economics on EnvironmentalPolicy," Journal of Environmental Economics and Management 39 (2000): 375-399.W. Kip Viscusi, "The Value of Life in Legal Contexts: Survey and Critique," American Law and Economics Review 2 (2000): 195-222.Warwick J. McKibbin, and Peter J. Wilcoxen, "The Role of Economics in Climate Change Policy," Journal of Economic Perspectives 16 (2002): 107-129.Lawrence H. Goulder and Robert N. Stavins, "An Eye on the Future," Nature 419 (2002): 673-74.A. Myrick Freeman, "Environmental Policy Since Earth Day I: What Have We Gained?" Journal of Economic Perspectives 16 (2002): 125-46.Susmita Dasgupta, Denoit Laplante, Hua Wang, and David Wheeler, "Confronting the Environmental Kuznets Curve," Journal of Economic Perspectives 16 (2002): 147-68.Scott Barrett, "Creating Incentives for International Cooperation: Strategic Choices," in I. Kaul, P. Conceiá“o, K. Le Goulven, and R. U. Mendoza (eds.), Providing Global Public Goods: Managing Globalization (New York: Oxford University Press, 2002, pp. 308-28).Richard T. Carson, Robert C. Mitchell, Michael Hanemann, Raymond J. Kopp, Stanley Presser, and Paul A. Ruud, "Contingent Valuation and Lost Passive Use: Damages from the Exxon Valdez Oil Spill," Environmental and Resource Economics 25 (2003): 257-86.Robert W. Hahn, Sheila M. Olmstead, and Robert N. Stavins, "Environmental Regulation in the 1990s: A Retrospective Analysis," Harvard Environmental Law Review 27 (2003): 377-415.Jeffrey A. Frankel, "The Environment and Globalization,"forthcoming in Globalization: What’s New, edited by Michael Weinstein (Council on Foreign Relations, 2004).。

资源与环境经济学论文 The document was finally revised on 2021环境经济学论文班级:学号:11姓名:刘馨桐地表水利用的经济学分析水是生命之源,是农业之本,也是工业的血液。

人类的社会活动与生产,方方面面都离不开水,自古代以来,先人早就懂得修建水坝和渠道,疏水防旱,合理配置和使用水资源,使得社会得以在平稳中发展。

直至近代,由于工业的迅猛发展,湖泊,河流等地表水成为了工厂废水,废渣的汇,使得地表水的水质不断恶化,加之对地表水毫无节制的使用,使得水资源的布局发生结构性的改变,而导致许多地方开始缺水或者水质性缺水。

而在现代,在人们遭受到各种因“水”所蒙受的损伤和灾难之后,人们才开始意识到要对自己长期以来对环境的债务偿还。

如何在保持社会和地区的发展的同时,修复地表水长期以来所遭受的各种破坏,这涉及到水之源的有效配置和利用,关系到生活与生产的基本满足,生产力的再提高,和下一代可利用水状况以及水资源利用的可持续发展。

而合理利用和配置水资源,不仅要依靠工程水利,更多的我们要改变以往的观念,从本质出发,研究和规划资源水利,可持续发展水利。

地表水的利用规划当中比较突出的一点就是江河流域沿岸农业与工业用水的分段规划,对于小型流域,如地区河流的水资源的规划利用,考虑到不同产业所用水的水功能种类的要求不同,应尽量将生活集中用水取水口设在上游,而将污染水较严重的工、农业设在河流的中,下游。

要实现这样的产业分布,可以通过对土地利用的规划,来满足各类用水的需求。

但是,对于黄河、长江等大型流域,要通过土地规划来实现这样的分布,明显是不可能的,因为即使抛开现实来讲,这不仅需要大量的人力物力来设置管道系统,而且当各类用水发生变化时,要花更多的资源去改变管道系统来适应变化,这样边际成本明显增加,假设社会收益没有多大的变化,那么从经济角度来讲社会的单位用水所需耗能将会偏高,显然不能符合资源水利这一发展要求。

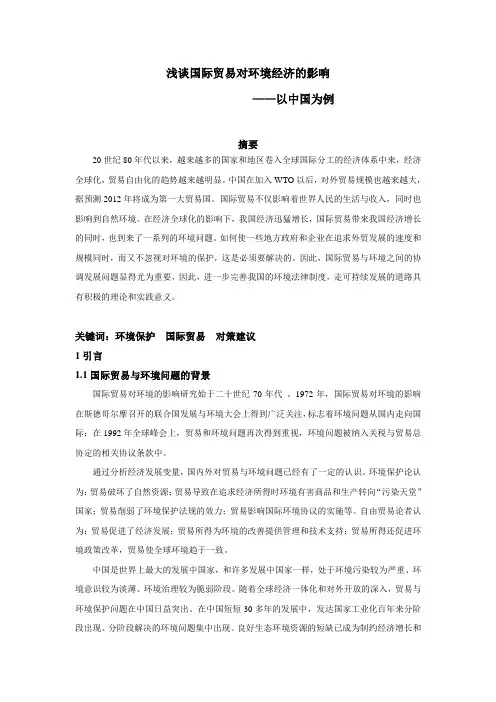

浅谈国际贸易对环境经济的影响——以中国为例摘要20世纪80年代以来,越来越多的国家和地区卷入全球国际分工的经济体系中来,经济全球化,贸易自由化的趋势越来越明显。

中国在加入WTO以后,对外贸易规模也越来越大,据预测2012年将成为第一大贸易国。

国际贸易不仅影响着世界人民的生活与收入,同时也影响到自然环境。

在经济全球化的影响下,我国经济迅猛增长,国际贸易带来我国经济增长的同时,也到来了一系列的环境问题。

如何使一些地方政府和企业在追求外贸发展的速度和规模同时,而又不忽视对环境的保护,这是必须要解决的。

因此,国际贸易与环境之间的协调发展问题显得尤为重要,因此,进一步完善我国的环境法律制度,走可持续发展的道路具有积极的理论和实践意义。

关键词:环境保护国际贸易对策建议1引言1.1国际贸易与环境问题的背景国际贸易对环境的影响研究始于二十世纪70年代。

1972年,国际贸易对环境的影响在斯德哥尔摩召开的联合国发展与环境大会上得到广泛关注,标志着环境问题从国内走向国际;在1992年全球峰会上,贸易和环境问题再次得到重视,环境问题被纳入关税与贸易总协定的相关协议条款中。

通过分析经济发展变量,国内外对贸易与环境问题已经有了一定的认识。

环境保护论认为:贸易破坏了自然资源;贸易导致在追求经济所得时环境有害商品和生产转向“污染天堂”国家;贸易削弱了环境保护法规的效力;贸易影响国际环境协议的实施等。

自由贸易论者认为:贸易促进了经济发展;贸易所得为环境的改善提供管理和技术支持;贸易所得还促进环境政策改革,贸易使全球环境趋于一致。

中国是世界上最大的发展中国家,和许多发展中国家一样,处于环境污染较为严重、环境意识较为淡薄、环境治理较为脆弱阶段。

随着全球经济一体化和对外开放的深入,贸易与环境保护问题在中国日益突出。

在中国短短30多年的发展中,发达国家工业化百年来分阶段出现、分阶段解决的环境问题集中出现。

良好生态环境资源的短缺已成为制约经济增长和社会可持续发展的重大问题。

环境经济学经典文献导读摘要:1.环境经济学的概念及意义2.环境经济学的经典文献3.环境经济学的研究方法4.环境经济学的应用案例5.环境经济学的发展趋势正文:环境经济学是一门研究环境问题与经济活动之间相互关系的学科,它探讨如何在保护环境的前提下,实现经济可持续发展。

环境经济学的研究范围广泛,包括环境资源的价值评估、环境政策的经济影响、企业环境行为的经济激励等。

一、环境经济学的概念及意义环境经济学作为一门新兴的经济学分支,起源于20 世纪60 年代。

它主要关注环境问题对经济活动的影响,以及经济活动对环境问题的影响。

环境经济学的研究目的在于为政策制定者提供有效的环境政策建议,为企业提供环境友好型的经营策略,为公众提供环境与经济之间的权衡思考。

二、环境经济学的经典文献环境经济学的经典文献主要包括以下几篇:1.《环境经济学导论》(Introductory Environmental Economics),作者:彼得·科伊(Peter Coy)2.《环境资源配置与政策》(Environmental and Resource Economics),作者:丹尼尔·科曼(Daniel Kammen)3.《环境与经济》(Environment and Economy),作者:保罗·萨缪尔森(Paul A.Samuelson)4.《环境经济学手册》(Handbook of Environmental Economics),作者:罗杰·斯托(Roger Stowe)等。

这些经典文献为环境经济学的发展奠定了基础,并提供了许多有益的理论观点和实证研究。

三、环境经济学的研究方法环境经济学的研究方法主要包括以下几种:1.成本效益分析(Cost-Benefit Analysis):通过比较环境政策或环保措施的成本与效益,评估其经济合理性。

2.环境资源的价值评估(Valuation of Environmental Resources):通过对环境资源的价值进行评估,以便在政策制定过程中充分考虑环境因素。

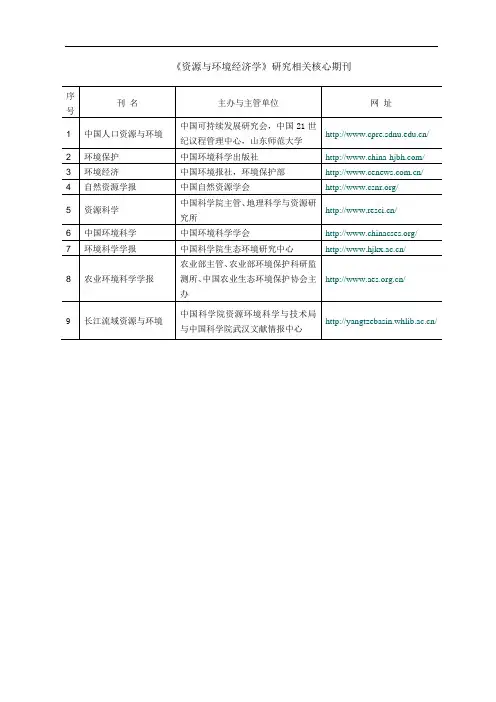

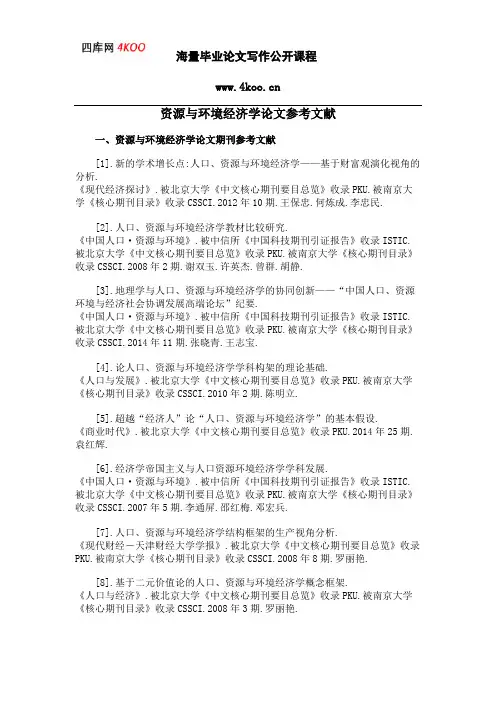

资源与环境经济学论文参考文献一、资源与环境经济学论文期刊参考文献[1].新的学术增长点:人口、资源与环境经济学——基于财富观演化视角的分析.《现代经济探讨》.被北京大学《中文核心期刊要目总览》收录PKU.被南京大学《核心期刊目录》收录CSSCI.2012年10期.王保忠.何炼成.李忠民.[2].人口、资源与环境经济学教材比较研究.《中国人口·资源与环境》.被中信所《中国科技期刊引证报告》收录ISTIC.被北京大学《中文核心期刊要目总览》收录PKU.被南京大学《核心期刊目录》收录CSSCI.2008年2期.谢双玉.许英杰.曾群.胡静.[3].地理学与人口、资源与环境经济学的协同创新——“中国人口、资源环境与经济社会协调发展高端论坛”纪要.《中国人口·资源与环境》.被中信所《中国科技期刊引证报告》收录ISTIC.被北京大学《中文核心期刊要目总览》收录PKU.被南京大学《核心期刊目录》收录CSSCI.2014年11期.张晓青.王志宝.[4].论人口、资源与环境经济学学科构架的理论基础.《人口与发展》.被北京大学《中文核心期刊要目总览》收录PKU.被南京大学《核心期刊目录》收录CSSCI.2010年2期.陈明立.[5].超越“经济人”论“人口、资源与环境经济学”的基本假设.《商业时代》.被北京大学《中文核心期刊要目总览》收录PKU.2014年25期.袁红辉.[6].经济学帝国主义与人口资源环境经济学学科发展.《中国人口·资源与环境》.被中信所《中国科技期刊引证报告》收录ISTIC.被北京大学《中文核心期刊要目总览》收录PKU.被南京大学《核心期刊目录》收录CSSCI.2007年5期.李通屏.邵红梅.邓宏兵.[7].人口、资源与环境经济学结构框架的生产视角分析.《现代财经-天津财经大学学报》.被北京大学《中文核心期刊要目总览》收录PKU.被南京大学《核心期刊目录》收录CSSCI.2008年8期.罗丽艳.[8].基于二元价值论的人口、资源与环境经济学概念框架.《人口与经济》.被北京大学《中文核心期刊要目总览》收录PKU.被南京大学《核心期刊目录》收录CSSCI.2008年3期.罗丽艳.[9].资源与环境经济学本科专业的核心课程设计探微基于美国91所高校类似专业的资料整理.《教学研究》.2015年3期.范巧.[10].采矿专业资源与环境经济学课程教学改革探索.《课程教育研究》.2015年28期.薛黎明.黄瑜.崔超群.二、资源与环境经济学论文参考文献学位论文类[1].准格尔旗产业转型研究.作者:孟士翔.理论经济学;人口、资源与环境经济学内蒙古师范大学2012(学位年度)[2].利用生态效率指标体系对青岛循环经济发展的评价与对策研究.作者:栾桂林.人口、资源与环境经济学青岛大学2009(学位年度)[3].煤炭清单与减排政策研究.被引次数:7作者:黄建.人口、资源和环境经济学复旦大学2011(学位年度)[4].碳排放权交易定价问题研究.被引次数:5作者:赵娜.人口、资源与环境经济学民族大学2011(学位年度)[5].赤峰市森林资源—环境—经济复合系统可持续发展动态评价及预警.被引次数:6作者:王雄.水土保持与荒漠化防治内蒙古农业大学2007(学位年度)[6].基于土地利用变化的生态系统服务价值评估——以乌尔禾区为例.被引次数:1作者:潘英.人口、资源与环境经济学新疆师范大学2012(学位年度)[7].基于生态经济观的总需求总供给分析——建设可持续发展的经济.作者:任群罗.人口、资源与环境经济学新疆大学2006(学位年度)[8].安徽省碳排放驱动因素分析.作者:焦玮.人口、资源与环境经济学安徽大学2013(学位年度)[9].城中村问题:形成、存续与改造的经济学分析.被引次数:82作者:周新宏.人口、资源与环境经济学复旦大学2007(学位年度)[10].我国环保产业区域发展研究.被引次数:8作者:张翠姣.人口、资源与环境经济学重庆大学2009(学位年度)三、资源与环境经济学论文专著参考文献[1]略论人口、资源与环境经济学学科构架的理论基础.陈明立,20082008年全国资源环境经济管理论坛[2]基于人口、资源与环境经济学基本理论的经济统计体系的思考.卢黎霞,20062006全国循环经济基础理论与发展模式学术研讨会[3]流域生态补偿意愿的WTP与WTA差异性研究基于辽河中游地区居民的CVM调查.徐大伟.刘春燕.常量,2012中国环境科学学会环境经济学分会2012年年会[4]试论如何推动海洋经济转型.刘腾飞.杨维,2013第十五届中国科协年会[5]基于环境经济学的湿地退化原因及保护措施.雷智鹚,2009第三届长江论坛[6]克服蚕食CDM机制资源租的信息成本问题:碳权交易所的信息功能. 陈伟青.黄颖利,2010第十二届中国科协年会[7]历史建筑估价方法的应用研究.徐进亮.张弘武,20142014年国际房地产评估论坛[8]现行征地补偿标准不合理性分析——基于资源环境经济学的分析视角. 王瑞雪,20072007年全国中青年农业经济学者年会[9]浅议解决水资源问题的经济途径.李洪波,2008宁波市第五届学术大会[10]区域经济资源环境协调发展的系统动力学研究——以江苏省为例.黄贤凤.王建华,2006中国可持续发展研究会2006学术年会。

环境资源产业经济学参考书目(部分)以下所列的参考文献是最低数量的必读文献。

导论环境资源产业经济学纲要(一)国内文献和书籍第一,授课规定教材:1.王天津著:《西部环境资源产业》,大连:东北财经大学出版社, 2002年。

2.王天津、赵海云著:《环境资源产业经济学原理和应用》,北京:中央民族大学出版社,2007年5月。

第二,国内部分参考文献:1.党的“十六”大报告中关于建设小康社会的第四个目标和与此相关的政策。

2.第十届全国人民代表大会第四次会议批准:《中华人民共和国经济和社会发展第十一个五年规划纲要》,北京:人民出版社,2006年。

3. 王天津:《青藏高原人口与环境承载力》,北京:中国藏学出版社,1998年。

4.王天津主编:《中国西部开发大百科》,北京:中国大百科全书出版社,2002年。

5.陈大夫:《资源环境经济学》,北京:地质出版社,2005年。

6. 杨云彦主编:《人口、资源与环境经济学》,北京:中国经济出版社,2004年。

7.王文长、李俊峰等:《西部特色经济》,北京:民族出版社,2002年。

8.刘国仁:《资源性资产评估》,北京:中国人民大学出版社,2003年。

9. 张凯:《循环经济理论研究与实践》,北京:中国环境科学出版社,2004年。

10.国家环境保护总局国际合作司等编:《联合国环境与可持续发展-系列大会重要文件选编》,北京:中国环境科学出版社,2004年。

11.曲富田:《资源经济学》,北京:中国农业出版社,2002年。

12.潘家华:《持续发展途径的经济分析》,北京:中国人民大学出版社,1997年。

13.左玉辉:《环境学》,北京:高等教育出版社,2003年。

14.钱易:《环境保护与可持续发展》,北京:高等教育出版社,2000年。

15.历以宁等:《环境经济学》,北京:中国计划出版社,1995年。

16.盛连喜:《环境生态学导论》,北京:高等教育出版社,2003年。

17.戴星冀、唐松江、马涛:《经济全球化与生态安全》,北京:科学出版社,2005年。

大一资源与环境经济学论文范文模板引言资源与环境经济学是研究资源利用与环境保护之间相互作用的学科。

随着全球经济的发展,资源短缺和环境问题日益突出,资源与环境经济学愈发重要。

本文旨在探讨资源与环境经济学的相关问题,并提供一份大一资源与环境经济学论文范文模板,供同学们参考。

背景资源与环境是人类生存与发展的基础,但也面临着日益严峻的挑战。

全球资源消耗速度加快,环境污染问题加剧,已经成为制约经济可持续发展的重要因素。

因此,研究资源与环境经济学,提出有效的解决方案,具有重要的现实意义。

研究目的本研究旨在探讨资源与环境经济学的关键问题,包括资源配置、环境政策、可持续发展等,以及相关的经济学模型和方法。

通过对这些问题的研究,可以更好地理解资源与环境之间的关系,并提出可行的政策建议,为解决当前面临的资源与环境问题提供参考。

研究方法本研究采用文献综述的方法,收集与资源与环境经济学相关的经典文献,分析其中的理论模型、实证分析和政策建议,以全面了解研究领域的发展现状和前沿动态。

研究结果资源配置问题资源配置是资源与环境经济学中的核心问题之一。

有效的资源配置可以提高资源利用效率,实现资源的可持续利用。

研究表明,市场机制可以在一定程度上实现资源的有效配置,但也存在信息不对称和外部性等问题。

因此,政府在资源配置中的作用不可或缺。

环境政策问题环境政策是保护环境、实现可持续发展的重要手段。

经济学提供了一系列工具和方法,用于研究环境政策的制定和实施。

例如,碳税、排污权交易等经济政策可以通过经济激励机制调整环境行为,实现环境效益的最大化。

可持续发展问题可持续发展是资源与环境经济学的终极目标。

在经济增长的同时,如何保护环境、实现社会公平是一个重要的挑战。

研究表明,可持续发展需要协调经济发展、社会公平和环境保护的关系,提出合理的发展路径和政策。

结论资源与环境经济学是当前研究的热点领域,通过对资源与环境之间关系的研究,可以为解决资源短缺和环境问题提供理论和实践指导。

环境经济学经典文献导读一、引言随着人类社会经济的快速发展,环境问题日益凸显,环境经济学作为一门跨学科领域应运而生。

环境经济学研究环境资源与经济活动的相互关系,探讨如何在保障经济增长的同时,实现环境保护与可持续发展。

经典文献是环境经济学发展的基石,通过对这些文献的导读,可以让我们更好地理解环境经济学的核心理论与实践。

环境经济学经典文献涵盖了环境资源的价值、环境成本与收益、外部性与市场失灵等多个方面。

这些文献对环境经济学的理论体系构建与政策制定产生了深远影响。

二、环境经济学基本概念1.环境资源的价值:环境资源不仅具有使用价值,还具有非使用价值,如生态服务、景观价值等。

经典文献中对环境资源价值的评估方法进行了深入探讨,如旅行费用法、享乐价格法等。

2.环境成本与收益:环境成本包括直接成本和间接成本,如治理污染、恢复生态等。

环境收益则表现为生态效益、经济效益和社会效益。

对这些成本与收益的估算有助于政策制定者全面了解环境保护与经济发展的关系。

3.外部性与市场失灵:经典文献阐述了外部性理论在环境经济学中的应用,如科斯定理、庇古税等。

市场失灵是导致环境问题的重要原因,通过政府干预和市场机制改革,可以缓解市场失灵带来的环境问题。

三、经典文献概述经典文献包括了诺德豪斯和托宾等学者的著作。

他们对环境经济学的理论体系、政策设计与实践进行了开创性研究。

这些文献不仅提出了环境经济学的核心概念,还为推动环境经济学的发展提供了重要理论支撑。

四、环境经济学政策与应用1.环境税制与补贴政策:经典文献提出了环境税制的设计原则,如税收内部化、税收公平等。

同时,补贴政策在促进绿色发展方面也具有重要作用。

2.污染物排放权交易:排放权交易制度作为一种市场化的环境管理手段,已经在国内外得到广泛应用。

经典文献对排放权交易的理论基础与实践进行了详细阐述。

3.环境管理与可持续发展:经典文献强调了环境管理与可持续发展战略的关系。

通过实施循环经济、低碳发展等战略,可以实现经济与环境的协调发展。

环境经济学相关资料环境经济学是研究自然资源和生态环境现象的经济学学科,它旨在促进人类经济活动与环境之间的协调和可持续发展。

环境经济学既是经济学与环境学的交叉学科,又是地球科学、生态学和公共政策等多学科的综合体。

本文将介绍环境经济学相关的资料。

1.经典著作①《自然资源经济学》(Natural Resource Economics):作者是美国经济学家Anthony C. Fisher,被称为环境经济学方面的经典之作,讲解了自然资源的经济学基础。

其中包括自然资源开发的成本和收益分析、自然资源产权制度、天然气、石油、森林等资源市场的经济学分析和自然资源政策等内容。

②《环境经济学:市场与公共政策》(Environmental Economics: Markets and Public Policy):作者是墨西哥裔美国经济学家Charles D. Kolstad。

该书讲述了市场是如何在工作中采取环境政策以及一些弱点。

同时探究了公共政策如何在发生市场失灵的情况下调整市场以实现社会效益。

2.期刊①《环境经济学与政策研究》(Review of Environmental Economics and Policy):是由牛津大学和纽约大学合作出版的期刊。

该期刊创刊于2007年,刊登了很多关于环境经济学的研究成果,包括论文、专题讨论、评论和其他互动内容等。

②《环境与发展经济学》(Environmental and Development Economics):这是一本由剑桥大学出版的学术期刊,从1996年就创刊至今。

它专注于研究如何在经济和生态方面实现可持续发展。

该期刊的作者来自全球,发表了众多有关环境保护和可持续发展方面的论文,内容涉及资源配置等多个方面。

3.网站①环保开发研究中心网站:该网站是中国国务院环境保护部下属的研究机构,专门研究环境资源经济。

该网站有大量的优秀文章和研究报告,其中有一些是免费下载的,能够很好地借鉴。

环境经济学经典文献导读

摘要:

1.化工原理概述

2.化工原理809

3.化工原理826

正文:

【化工原理概述】

化工原理是化学工程学科的一个重要分支,主要研究化学工业生产过程中所涉及的物理、化学和数学原理。

化工原理对于优化化工生产过程、提高生产效率和降低生产成本具有重要意义。

【化工原理809】

化工原理809 主要涉及化工热力学、化学反应工程学、分离工程学和化工过程控制等方面的内容。

1.化工热力学:研究化工过程中能量转换和传递的规律,为优化化工生产过程提供理论依据。

2.化学反应工程学:研究化学反应的速率和反应器设计,以实现高效、安全、可控的化学反应过程。

3.分离工程学:研究物质分离和提纯的方法及其在化工生产过程中的应用,提高产品质量和资源利用率。

4.化工过程控制:通过对化工生产过程的实时监测和调节,保证生产过程的稳定性和安全性。

【化工原理826】

化工原理826 主要涉及化工设计、化工设备和化工安全等方面的内容。

1.化工设计:根据化工生产过程的要求,设计合理的工艺流程、设备选型和布局,以实现高效、经济的生产目标。

2.化工设备:研究化工生产过程中所使用的各种设备及其性能、结构和操作方法,保证设备的安全、稳定运行。

3.化工安全:研究化工生产过程中的潜在危险和安全风险,采取有效的预防和控制措施,确保生产过程的安全性。

总之,化工原理是化学工程学科的重要组成部分,涉及化工生产过程的各个方面。

大学资源与环境经济学教案一、引言资源与环境问题在当代社会中日益凸显,对于实现可持续发展具有重要意义。

大学资源与环境经济学作为一门专业课程,旨在培养学生对资源与环境经济学理论和方法的理解,并掌握其在实际问题中的应用。

本教案旨在为大学资源与环境经济学课程的教学提供指导,帮助学生全面了解资源与环境经济学的基本概念和相关理论。

二、教学目标通过本课程的学习,学生应能够:1. 理解资源与环境经济学的基本概念和原理;2. 掌握资源与环境经济学的分析方法和技巧;3. 理解资源与环境经济学与可持续发展的关系;4. 运用资源与环境经济学的知识解决实际问题。

三、教学内容1. 第一单元:资源经济学导论1.1 资源经济学的基本概念1.2 资源的分类与特征1.3 资源的供给与需求分析1.4 资源配置与效率2. 第二单元:环境经济学导论2.1 环境经济学的基本概念2.2 环境与经济的相互关系2.3 环境问题的经济分析2.4 环境政策与可持续发展3. 第三单元:资源环境价值评估3.1 资源环境价值的概念与分类3.2 资源环境价值评估的方法与工具3.3 资源环境价值评估案例分析4. 第四单元:资源与环境的市场失灵4.1 外部性与环境损害4.2 公共物品与资源的非竞争性4.3 政府干预与市场机制5. 第五单元:可持续发展与资源环境政策5.1 可持续发展的概念与原则5.2 资源环境政策的设计与实施5.3 可持续发展案例研究四、教学方法本课程采用讲授与讨论相结合的教学方法,教师将引导学生通过案例分析和小组讨论,加深对资源与环境经济学理论的理解和应用。

五、教学评估1. 平时成绩:包括课堂参与、小组讨论和作业完成情况等。

2. 期中考试:对学生对于课程内容的掌握程度进行评估。

3. 期末论文:学生独立撰写一篇关于资源与环境经济学相关问题的论文,综合运用所学知识进行分析。

4. 课堂演示:学生小组展示一篇论文或案例分析,以便增加实际应用的能力。

六、教学资源1. 教材:《资源与环境经济学导论》(第三版),作者:XX2. 课件:教师将准备针对每个单元的课件,供学生掌握课程重点内容。

资源与环境经济学毕业论文文献综述引言:资源与环境经济学作为一门跨学科的学科,旨在通过经济学原理和方法,研究资源利用和环境保护之间的关系,寻找可持续发展的路径。

它涉及到资源的获取、转化与利用、环境的负荷与容量、经济发展与环境效益等多个方面。

本文结合文献探讨资源与环境经济学领域的重要研究进展,以期全面了解当前该领域的研究动态,为今后的研究提供借鉴与参考。

一、资源经济学的发展与理论框架资源经济学作为一个学科领域,在过去几十年经历了从研究自然资源利用效率到人类活动对地球环境影响的转变。

经济学家们提出了一系列关于资源的价值、供需关系和有效利用的理论,如价格理论、边际效用理论、自然资源稀缺性理论等。

此外,环境成本、自由放任理论、内外性等也是资源经济学理论框架的重要组成部分。

二、资源与环境经济学的关键问题与研究方法资源与环境经济学关注的核心问题包括资源供需平衡、环境效益评估、生态系统服务价值、碳排放与气候变化等。

针对这些问题,学者们运用了各种研究方法,如经济模型、博弈论、政策评估以及定量分析等。

同时,随着技术的发展,计量经济学、大数据分析和生态学等方法的应用也为资源与环境经济学的研究提供了新的手段。

三、资源与环境经济学的应用领域资源与环境经济学的研究不仅仅限于理论探讨,还广泛应用于各个领域,如能源、水资源、气候变化、土地利用与规划等。

在能源领域,学者们研究了能源替代、战略储备和能源安全等问题;在水资源领域,研究集中于资源分配、水权交易以及水资源治理;在气候变化领域,学者们通过碳交易、减排机制等探讨如何实现经济发展与低碳目标的平衡。

四、资源与环境经济学的挑战与前景资源与环境经济学的研究面临着许多挑战,如跨学科协同、新兴领域的探索、政策制定与实践之间的落差等。

然而,它也面临着广阔的前景。

在人们对可持续发展的关注日益增加的背景下,资源与环境经济学的研究将继续发展,为经济发展和环境保护找到更好的平衡点。

结论:通过对资源与环境经济学研究的文献综述,可以看出该领域在近年来取得了丰硕的成果。

资源环境经济学论文Title: The Impact of Resource Management on Environmental and Economic SustainabilityAbstract:This paper examines the relationship between resource management, environmental sustainability, and economic development. With the increasing demand for resources and the growing concern for environmental degradation, it is crucial to understand how the management of resources can contribute to sustainable development. Through a review of existing literature and case studies, this paper discusses the importance of sustainable resource management practices in promoting environmental conservation, economic growth, and social well-being. The paper also explores the role of government policies, technological innovations, and corporate responsibility in achieving a balance between resource exploitation and conservation. Introduction:The depletion of natural resources and the degradation of the environment have become pressing global issues in recent years. The unsustainable exploitation of resources has led to ecological imbalances, climate change, and the loss of biodiversity. At the same time, the lack of proper resource management has hindered economic development and threatened the livelihoods of millions of people around the world. In response to these challenges, there is a growing recognition of the need for sustainable resource management practices that can ensure the long-term availability of resources while preserving the environment for future generations.Methods:This paper adopts a qualitative research approach by reviewing existing literature on resource management, environmental sustainability, and economic development. Case studies from various countries and regions are also included to provide practical insights into the impacts of different resource management strategies. The data collected are analyzed to identify key trends, challenges, and opportunities in achieving a balance between resource utilization and conservation.Results:The findings of this paper highlight the importance of sustainable resource management in promoting environmental and economic sustainability. Proper resource management practices, such as conservation, recycling, and renewable energy development, can help reduce environmental impacts and ensure the availability of resources for future generations. Moreover, sustainable resource management can also create new economic opportunities, such as green jobs, eco-tourism, and clean technology industries. However, achieving sustainable resource management requires a multi-faceted approach that involves government intervention, private sector engagement, and community participation. Conclusion:In conclusion, sustainable resource management plays a crucial role in ensuring environmental conservation and economic development. By adopting sustainable practices, such as resource efficiency, waste reduction, and ecosystem protection, countries can achieve a balance between resource utilization and conservation. This, in turn, can lead to long-term environmentalsustainability, economic growth, and social well-being. Moving forward, it is essential for policymakers, businesses, and individuals to work together to promote sustainable resource management practices and achieve a more sustainable future for all.。

《资源与环境经济学》经典文献P igou, A. C., Economics of Welfare, London: Macmillan,1920William J. Baumol and Wallace E. Oates, The Theory of Environmental Policy, University of Chicago Press, 1988(中高级水平)Xepapadeas, A., Advanced Principles in Environmental Policy, Edward Elgar, 1997(中高级水平)A.M. Freeman, The Measurement of Environmental and Resource Values: Theory and Methods, 2nd edition, Resources For Future, 2003Maler, Karl-Goran and Jeffrey Vincent, Handbook of Environmental Economics, Vol1,2,3, North-Holland, 2003(vol 1), 2005(vol 2and 3)T. Haab and T.E. McConnell, Valuing Environmental and Natural Resources: The Econometrics of Non-market Valuation, Edward Elgar Publishers, 2002Stavins, Robert, eds. Economics of the Environment: Selected Readings, 5th edition 2005埃莉诺·奥斯特罗姆,公共事物的治理之道——集体行动制度的演进,上海三联书店,2000沈满洪,环境经济手段研究,中国环境科学出版社,2001王亚华,水权解释,上海三联书店,2005沈满洪,水权交易制度研究——中国的案例分析,浙江大学出版社,2006Harold Hotelling, The Economics of Exhaustible Resources, Journal of Political Economics, 39,2, 137-75,1931Meade,J. Externial Economics and Diseconomies in a Competitive Situation,Economic Journal, Vol.62,PP54-67, 1952Coase, Ronald, The Problem of Social Cost, Journal of Law and Economics, 3, 1-44, 1960Buchanan, J. and W. Stubblebine, Externality, Economica, 371-384, 1962 Baumol, W.J., On Taxation and the Control of Externalities, America Economic Review, PP.307-321, 1972Demsetz,H., Toward a Theory of Property Rights, American Economic Review,Vol.57, PP.347-359,May 1967Garrett Hardin,The Tragedy of the Commons, Science, Vol. 162, PP1243-1248,Dec.13, 1968Steven Kelman, "Cost Benefit Analysis: An Ethical Critique" (1981)James V. Delong, Robert M. Solow, Gereard Butters, John Calfee, and Pauline Ippolito, "Defending Cost-Benefit Analysis: Replies to Steven Kelman" (1981)Robert W. Haln, Economics Prescriptions for Environmental Problems: How the Patient Followed the Doctor’s Orders, Journal of Economic Perspectives, 3(2):95-114, 1989Tom Tietenberg, "Economic Instruments for Environmental Regulation" (1990) William D. Nordhaus, To Slow or Not Slow: The Economics of the Greenhouse Effect, Economic Journal, 101, 920-37, 1991Robert M. Solow, "Sustainability: An Economist’s Perspective" (1992)Maureen L. Croper and Wallace E. Oates, Environmental Economics: A Survey, Journal of Economic Literature, 30:675-740, 1992V. Kerry Smith, Nonmarket Valuation of Environmental Resources: An Interpretive Appraisal, Land Economics, 69(1):1-26,1993William D. Nordhaus, "Reflections on the Economics of Climate Change" (1993) Paul R. Portney, "The Contingent Valuation Debate: Why Economists Should Care" (1994)W. Michael Hanemann "Valuing the Environment through Contingent Valuation" (1994)Peter A. Diamond and Jerry A. Hausman, "Contingent Valuation: Is Some Number Better than No Number?" (1994)Adam B. Jaffe, Steven R. Peterson, Paul R. Portney, and Robert N. Stavins, "Environmental Regulation and the Competitiveness of U.S. Manufacturing: What Does the Evidence Tells Us?" (1995)Michael E. Porter and Claas van der Linde, "Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship" (1995)Karen Palmer, Wallace E. Oates, and Paul R. Portney. "Tightening Environmental Standards: The Benefit-Cost or the No-Cost Paradigm?" (1995)W. Michael Hanemann, Contingent Valuation and Economics, Environmental Valuation: New Perspectives, 79-117, 1995W. Kip Viscusi, Regulating the Regulators, University of Chicago Law Review, 63:1423-1461, 1996Kenneth J. Arrow, Maureen Cropper, George C. Eads, Robert W. Hahn, Lester B. Lave, Roger G. Noll, Paul R. Portney, Milton Russell, Richard Schmalensee, V. Kerry Smith, and Robert N. Stavins, "Is There a Role for Benefit-Cost Analysis in Environmental, Health, and Safety Regulation?" (1996)R. Costanza, R. d'Arge, R. de Groot, S. Farber, M. Grasso, B. Hannon, S. Naeem, K. Limburg, J. Paruelo, R.V. O'Neill, R. Raskin, P. Sutton and M. van den Belt, The value of the world's ecosystem services and natural capital, Nature387, pp. 253–260, 1997Michael J. Sandel, "It’s Immoral to Buy the Right to Pollut e" 1997Thomas C. Schelling, "The Cost of Combating Global Warming" (1998)Henry D. Jacoby, Ronald Prinn, and Richard Schmalensee, "Kyoto’s Unfinished Business," Foreign Affairs 77, July/August, 1998: pp. 54-66.Gardner M. Brown and Jason F. Shogren, "Economics of the Endangered Species Act," Journal of Economic Perspectives 12 (1998): 3-20.Andrew Metrick and Martin L. Weitzman, "Conflicts and Choices in Biodiversity Preservation" (1998)Nathaniel O. Keohane, Richard L. Revesz, and Robert N. Stavins, "The Choice of Regulatory Instruments in Environmental Policy" (1998)Richard Schmalense, Pau L. Joskow, A. Denny Ellerman, Juan Pablo Montero and Elizabeth M. Bailey, An Interim Evaluation of Sulfur Dioxide Emissions Trading, Journal of Economic Perspectives, 12(3):53-68, 1998Robert N Stavins, What Can We Learn from the Grand Policy Experiment? Lessons from SO2 Allowance Trading, Journal of Economic Perspectives, 12(3):69-88, 1998 R. David Simpson, Economic Analysis and Ecosystems: Some Concepts and Issues, Ecological Applications, (2)342-349,1998Paul L. Joskow and Richard Schmalense, The Political Economy of Market-Based Environmental Policy: The U.S. Acid Rain Program, Journal of Law and Economics, 41:37-83, 1998Jason F. Shogren, A Political Economy in an Ecological Web, Environmental and Resource Economics, 11(3-4):557-570, 1998Robert W. Hahn, "The Impact of Economics on Environmental Policy," Journal of Environmental Economics and Management 39 (2000): 375-399.W. Kip Viscusi, "The Value of Life in Legal Contexts: Survey and Critique," American Law and Economics Review 2 (2000): 195-222.Warwick J. McKibbin, and Peter J. Wilcoxen, "The Role of Economics in Climate Change Policy," Journal of Economic Perspectives 16 (2002): 107-129.Lawrence H. Goulder and Robert N. Stavins, "An Eye on the Future," Nature 419 (2002): 673-74.A. Myrick Freeman, "Environmental Policy Since Earth Day I: What Have We Gained?" Journal of Economic Perspectives 16 (2002): 125-46.Susmita Dasgupta, Denoit Laplante, Hua Wang, and David Wheeler, "Confronting the Environmental Kuznets Curve," Journal of Economic Perspectives 16 (2002): 147-68.Scott Barrett, "Creating Incentives for International Cooperation: Strategic Choices," in I. Kaul, P. ConceiÁ“o, K. Le Goulven, and R. U. Mendoza (eds.), Providing Global Public Goods: Managing Globalization (New York: Oxford University Press, 2002, pp. 308-28).Richard T. Carson, Robert C. Mitchell, Michael Hanemann, Raymond J. Kopp, Stanley Presser, and Paul A. Ruud, "Contingent Valuation and Lost Passive Use: Damages from the Exxon Valdez Oil Spill," Environmental and Resource Economics 25 (2003): 257-86.Robert W. Hahn, Sheila M. Olmstead, and Robert N. Stavins, "Environmental Regulation in the 1990s: A Retrospective Analysis," Harvard Environmental Law Review 27 (2003): 377-415.Jeffrey A. Frankel, "The Environment and Globalization," forthcoming in Globalization: What’s New, edited by Michael Weinstein (Council on Foreign Relations, 2004).。