内镜下消化道息肉切除EMRESD术之欧阳光明创编

- 格式:doc

- 大小:15.51 KB

- 文档页数:3

内镜下消化道息肉切除E M R E S D术-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN内镜下消化道息肉切除/EMR/ESD术操作:在(镇静/咽部局麻/静脉麻醉/静脉麻醉+气管插管),内镜下进行(高频点凝切除治疗/黏膜切除治疗(EMR)/黏膜下层剥离术治疗(ESD))风险:1.胃肠道准备所造成的水电解质紊乱、低血糖等并发症。

2.药物不良反应、麻醉意外。

3.局部损伤:咽喉部、胃肠粘膜损伤、食管粘膜撕裂等。

4.消化道出血。

5.消化道穿孔。

6.心脑血管意外。

7.部分患者治疗前因诊断需要需加做超声内镜检查。

8.少数患者由于前次检查活检等原因,病变缩小无须电切治疗或病变已自行脱落而无须治疗。

9.部分病例由于客观原因造成切除标本无法取出送病理检查。

10.因各种原因(如患者疾病原因、解剖异常等)不能完成治疗或一次性完成治疗。

11.术后组织病理为癌,并有浸润性,需要外科手术治疗。

12.患有高血压、心脏病、糖尿病、肝肾功能不全等疾病或者有吸烟史,以上这些风险可能加大,或者在术中或术后出现相关的病情加重,甚至死亡。

13.其他。

(以上内容为医师所告知患者的病情、所需手术/操作/治疗及其风险。

)相关替代治疗方案:外科手术治疗。

相关替代治疗方案的风险:外科手术治疗:优点:可以完整的切除病变组织,部分病例可以根治。

缺点:(1)手术创伤大,住院时间长;(2)费用相对要高;(3)并发症相对多。

患者声明:1.医生已向我解释内镜下消化道息肉切除/EMR/ESD术相关内容。

2.我已了解内镜下消化道息肉切除/EMR/ESD术相关风险,以及这些风险带来的后果。

3.我同意授权操作相关医生根据术中情况选择下一步或其他治疗方案。

4.我了解当内镜下消化道息肉切除/EMR/ESD术过程中出现针刺伤时,可能会抽取患者血样进行特殊化验。

5.我确认所提供之患者信息准确无误并且无所保留。

6.我确认本人具备合法资格签署本同意书。

内镜下消化道息肉切除/EMR/ESD知情同意书患者姓名:性别:年龄:岁科室:床号:住院号:目前诊断:口低危组口中危组口高危组医生已告知我的口食管口胃口结肠口直肠患有病变,需要在内镜下进行:口高频电凝切除口粘膜切除口粘膜下层膜剥离术治疗潜在风险和对策医生告知我内镜下消化道息肉切除/EMR/ESD术可能发生的风险,有些丕堂见的风险可能没有在此列出,具体的检查方案根据不同病人的情况有所不同,医生告诉我可与我的医生讨论有关我检查的具体内容,如果我有特殊的问题可与我的医生讨论。

1.我理解任何介入治疗都存在风险。

2.我理解任何所用药物都可能产生副作用,包括轻度的恶心、皮疹等症状到严重的过敏性休克,甚至危及生命。

3.我理解此治疗可能发生的风险和医生的对策:内镜下消化道息肉切除/EMR/ESD是内镜介入治疗中比较复杂的技术,有一定的创伤性和危险性,也并不能完全保证实施该项医疗措施的效果。

在实施上述医疗措施的过程中,后可能出现下列并发疰和风险,但不仅限于(1)局部损伤:胃镜检查时咽部损伤,肠镜局部粘膜损伤,或因呕吐出现食管粘膜撕裂。

(2)胃镜麻醉药物过敏、误吸等。

(3)心脑血管意外发生,极少数患者由于胃镜肠镜检查时恶心、疼痛、不适、情绪紧张等情况下可能出现心律失常、心绞痛、心肌梗死、心力衰竭以及脑出血、脑梗塞等脑血管意外,危及生命,当患者具有较大上述风险或出现上述情况时随时终止操作,并在相应科室配合下给予患者及时治疗和抢救。

(4)出血:切除病变后少数患者可导致出血,可通过局部注射、氩气、钛夹等治疗手段达到治疗或预防目的,不排除极少数患者需要输血、手术止血等治疗手段。

(5)穿孔:极少数患者在操作过程中或操作完成后可发生消化道穿孔,并可能出现腹腔感染、腹膜炎等并发症,甚至危及生命,并可能需要手术治疗。

(6)因意外情况或病人特殊情况或其它原因不能完成治疗或不能一次完成治疗,可根据病人情况决定下一步治疗。

(7)术后组织病理为癌,并有浸润性,需要外科手术治疗。

内镜下黏膜切除术治疗胃肠道息肉的效果及安全性研究内镜下黏膜切除术(ESD)是一种治疗胃肠道息肉的微创手术,近年来得到了广泛的应用。

该手术不仅可以有效地治疗息肉,还可以保留患者的胃肠道组织完整性,因此备受医生和患者的青睐。

本研究旨在探讨内镜下黏膜切除术治疗胃肠道息肉的效果及安全性,希望通过本研究的结果对临床工作起到一定的指导作用。

一、内镜下黏膜切除术的治疗效果内镜下黏膜切除术是一种微创手术,它通过内镜技术将息肉切除,能够实现对息肉的完全清除。

与传统手术相比,ESD手术在治疗效果上具有明显的优势。

一方面,ESD手术可以完整地切除息肉,从根本上杜绝了息肉再生的可能,有效预防了息肉的复发。

ESD手术对患者的损伤较小,术后出血、感染等并发症的发生率也相对较低。

ESD手术在治疗胃肠道息肉方面表现出良好的临床效果。

内镜下黏膜切除术的安全性一直是临床关注的焦点之一。

从目前的研究结果来看,ESD手术在安全性方面表现良好。

ESD手术是一种微创手术,对患者的组织损伤较小,术后的恢复情况较好。

ESD手术在术中能够准确切除息肉,术后的并发症较少。

ESD手术还可以避免对患者进行开放手术,减少了手术的创伤和并发症的发生率。

ESD手术在安全性上具有较大的优势。

1. 患者的病情:息肉的大小、形态、位置等因素会影响ESD手术的难度和操作时间。

一般来说,较大、不规则的息肉对手术的难度较大,会增加手术的风险。

在进行ESD手术之前,医生需要综合评估患者的整体病情,选择合适的手术方案。

2. 医生的经验:ESD手术需要较高的技术水平和丰富的临床经验,只有经验丰富的医生才能保证手术的安全性和有效性。

在选择ESD手术时,患者和家属需要选择一家有着丰富经验的医院和医生进行手术。

3. 术中的操作流程:ESD手术需要精细的操作和高超的内镜技术,医生需要在操作过程中严格掌握每一个细节,确保手术的顺利进行。

手术中还需要密切关注患者的生命体征和术中的出血情况,及时进行相应的处理。

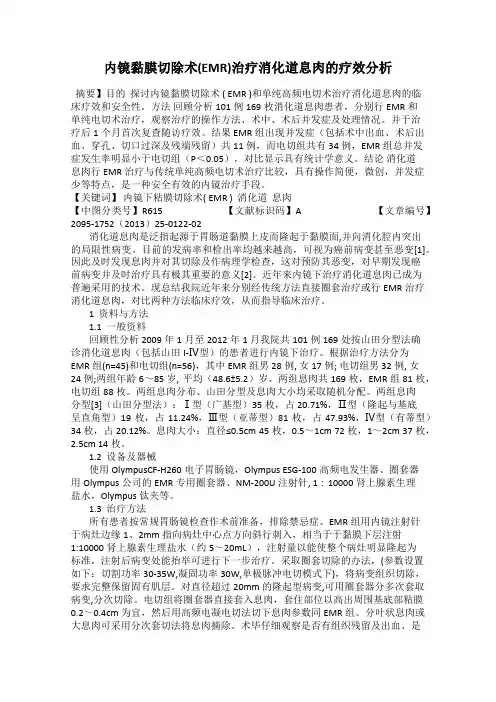

内镜黏膜切除术(EMR)治疗消化道息肉的疗效分析摘要】目的探讨内镜黏膜切除术 ( EMR )和单纯高频电切术治疗消化道息肉的临床疗效和安全性。

方法回顾分析101例169枚消化道息肉患者,分别行EMR和单纯电切术治疗,观察治疗的操作方法、术中、术后并发症及处理情况。

并于治疗后1个月首次复查随访疗效。

结果 EMR组出现并发症(包括术中出血、术后出血、穿孔、切口过深及残端残留)共11例,而电切组共有34例,EMR组总并发症发生率明显小于电切组(P<0.05),对比显示具有统计学意义。

结论消化道息肉行 EMR 治疗与传统单纯高频电切术治疗比较,具有操作简便,微创,并发症少等特点,是一种安全有效的内镜治疗手段。

【关键词】内镜下粘膜切除术( EMR ) 消化道息肉【中图分类号】R615 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2013)25-0122-02消化道息肉是泛指起源于胃肠道黏膜上皮而隆起于黏膜面,并向消化腔内突出的局限性病变。

目前的发病率和检出率均越来越高,可视为癌前病变甚至恶变[1]。

因此及时发现息肉并对其切除及作病理学检查,这对预防其恶变,对早期发现癌前病变并及时治疗具有极其重要的意义[2]。

近年来内镜下治疗消化道息肉已成为普遍采用的技术。

现总结我院近年来分别经传统方法直接圈套治疗或行EMR治疗消化道息肉,对比两种方法临床疗效,从而指导临床治疗。

1 资料与方法1.1 一般资料回顾性分析2009年1月至2012年1月我院共101例169处按山田分型法确诊消化道息肉(包括山田I-Ⅳ型)的患者进行内镜下治疗。

根据治疗方法分为EMR组(n=45)和电切组(n=56),其中EMR组男 28例, 女17例; 电切组男 32例, 女24例;两组年龄6~85岁, 平均(48.6±5.2)岁。

两组息肉共169枚,EMR组81枚,电切组88枚。

两组息肉分布、山田分型及息肉大小均采取随机分配。

两组息肉分型[3](山田分型法):Ⅰ型(广基型)35枚,占20.71%,Ⅱ型(隆起与基底呈直角型)19枚,占11.24%,Ⅲ型(亚蒂型)81枚,占47.93%,Ⅳ型(有蒂型)34枚,占20.12%。

![内镜下消化道息肉摘除术[指南]](https://uimg.taocdn.com/d66babfe846a561252d380eb6294dd88d0d23d32.webp)

内镜下消化道息肉摘除术一、适应症及禁忌症1.适应症(1)各种大小的有蒂息肉及腺瘤。

(2)直径小于2cm的无蒂息肉及腺瘤。

(3)消化道散在性、多发性息肉。

2.禁忌症(1)有消化内镜检查禁忌症者。

(2)直径大于2cm的无蒂息肉及腺瘤者。

(3)息肉形态经病理检查证实有恶变者。

(4)多发性息肉闰密集分布于某一区域者。

近年来随着新技术的开展,某些禁忌证在进行必要的方法改良后也可以内镜下摘除,如直径大于2cm的无蒂息肉可用内镜下大块活检法或粘膜切除法也能安全切除,某些息肉尚可用激光或微波治疗,拓宽了消化道息肉的内镜治疗适应症。

二、术前准备(一)常用器械介绍有关消化道息肉治疗的方法较多,如微波、激光、冷冻及高频电切除,每种方法都有其优点及不足,目前临床广泛应用的还是高频电切除。

1。

高频电发生器高频电流(频率大于300kHZ)通过人体可产生热效应,使组织凝固、坏死,从而能达到对息肉的切割及止血,高频电流无神经效应,故对心肌人体无害。

常用的有日本欧林巴斯公司生产的PSD-3型及UES-10型,其频率均为575kHZ,电流强度可调节,输出功率为30-80W。

高频电发生器可产生电凝、电切和凝切混合三种电流。

电凝电流为间歇减幅波,通电时使局部蛋白变性凝固,因而止血效果好。

电切电流为连续等高正弦波,通电时单位面积电流密度大,局部组织瞬间达到高温使组织水分蒸发坏死而达到切割效果。

混合电流可同时发出电凝及电切波。

电凝波止血效果好,使用不当容易造成组织损伤而至消化道穿孔。

电切波凝血效果差,组织损伤小,易引起出血。

因此使用高频电切除胃肠道息肉时,应根据息肉不同情况具体选用适当的电流波及不同的输出功率(一般15--20W电凝、电切)。

2。

圈套器、灼除器(1)圈套器:由圈套钢丝及手柄组成。

圈套器有六角形、新月形、椭圆形等。

(2)热活检器及凝器:前者似活检钳,后者为前端为球形电极,通电后可灼除直径小于0.5cm的无蒂息肉。

(3)息肉回收器与异物取出钳相同。

内镜下治疗肠息肉技术肠息肉主要包括增生性息肉、腺瘤性息肉和息肉病综合征。

其中,腺瘤性息肉、息肉病综合征与结肠癌密切相关,有研究显示内镜检出、切除腺瘤可使结直癌的发生减少76%~90%,下面就介绍几种内镜下清除肠息肉的技术。

内镜下黏膜切除术(EMR)EMR常用于切除无蒂息肉,通过注射缓冲液到黏膜下层的空间,使上皮与底层组织分开,使病变分离。

EMR比单纯使用圈套器或电凝术切除病变更安全。

EMR通常用于<20mm 的息肉,这是因为用这种技术整块切除更大的息肉是有难度的。

然而用黏膜分片切除法(EPMR)对更大的息肉是可行的。

EPMR 先从病变周围注射液体使病变隆起,然后用圈套器分片将病变切除,先切除病变中央部,再切除残余病变。

EPMR对于结直肠大而无蒂的息肉是一种安全的方法,但是由于其高复发率应谨慎用于恶性息肉。

如果EPMR术后有残留的息肉组织,可用氩离子凝固术清除。

分片切除后3~6个月内应该复查病灶处有无残余息肉组织。

EMR的适应证内镜下黏膜切除术的适应证各国并不统一,同一个国家的不同医院、医生掌握的适应证也不完全一样。

首先要获得组织标本用于常规活检未能明确诊断的黏膜下病变的病理学诊断;其次切除消化道早癌及癌前病变,无淋巴结转移、浸润深度较浅、采用可以完全切除的消化道早癌均为内镜下黏膜切除术的适应证。

但临床实际应用过程中,判断准确、可操作性强的绝对适应证标准还有争议。

日本食管协会制定的内镜下黏膜切除术治疗早期食管癌的绝对适应证为:病灶局限于m1、m2层、范围<2/3食管周长、长度<30mm,病灶数目少于3-4个;相对适应证为:病灶浸润至m3、sm1,直径30 ~50mm,范围≥3/4食管周长或环周浸润、病灶数目5~8个。

根据日本胃癌学会编写的《胃癌治疗指南(2004年4月版)》规定,内镜下黏膜切除术的手术适应证为:(1)病理类型为分化型腺癌;(2)内镜下判断癌组织的深度限于黏膜层(m);(3)病灶直径<2c m;(4)病变局部不合并溃疡,以上4个条件需同时具备。

内镜下粘膜切除术(EMR)及粘膜剥离术(ESD)在早期消化道肿瘤中的应用【摘要】目的:研究内镜下粘膜切除术(EMR)及粘膜剥离术(ESD)在早期消化道肿瘤中的应用。

方法:我院将收治的100例消化道肿瘤患者(2013年6月~2014年4月),随机分为两组。

对照组采用内镜下粘膜切除术治疗,观察组采用内镜下粘膜剥离术治疗。

结果:观察组早期消化道肿瘤患者的完全切除、不全切除及复发率均显著优于对照组(P<0.05),具有统计学意义。

结论:内镜下粘膜剥离术与内镜下粘膜切除术相比,效果显著且安全性高,值得在以后的临床治疗推广。

【关键词】内镜下粘膜切除术;内镜下粘膜剥离术;早期消化道肿瘤;治疗效果消化道肿瘤是一种常见的恶性肿瘤,该病的死亡率非常高,每年死于消化道肿瘤的患者有高达几百万[1]。

我院为研究内镜下粘膜切除术(EMR)及粘膜剥离术(ESD)在早期消化道肿瘤中的应用,特将收治的100例消化道肿瘤患者(2013年6月~2014年4月)作研究对象,以下是过程与结果:1资料和方法1.1基线资料我院将收治的100例消化道肿瘤患者(2013年6月~2014年4月)作为研究对象,随机分两组。

对照组消化道肿瘤患者,男性:女性=26:24;平均年龄(62.47±8.16)岁,平均病程(1.10±0.40)年。

观察组消化道肿瘤患者,男性:女性=28:22;平均年龄(61.94±7.24)岁,平均病程(1.30±0.60)年。

其中,两组消化道肿瘤患者的资料相似(p>0.05)。

该数据作为科学对比。

1.2治疗方法对照组患者采用内镜下粘膜切除术方案,医护人员通过异丙酚静脉麻醉70岁以下早期消化道肿瘤患者,通过气管插管下全身麻醉70岁以上早期消化道肿瘤患者。

医护人员需密切关注患者病情,将靛胭脂染液喷在患者病灶周围,通过着色情况来判断浸润深度及病变边界。

同时用针状刀沿病灶周边0.5mm处标记好病变位置,采用亚甲蓝混合液与甘油果糖进行粘膜下注射,每点注射剂量为1mL至2mL,直到患者粘膜下层分离完全[2]。

内镜下黏膜切除术治疗消化道黏膜隆起性病变疗效分析

张莹;文琴;何向阳

【期刊名称】《安徽医学》

【年(卷),期】2013(034)010

【摘要】目的探讨内镜下黏膜切除术(EMR)对消化道黏膜隆起性病变的临床应用价值.方法对130例EMR患者临床资料进行回顾性分析.结果 130例患者共计156处病灶完整切除,术后病理结果:腺瘤型息肉67例,炎症性息肉48例,其他15例.术后并发症:即时出血8例,迟发性出血2例,透壁性灼伤综合征1例,均经内镜下治疗和综合治疗后痊愈,无穿孔、感染等并发症.结论内镜下黏膜切除术作为一种内镜微创技术治疗消化道黏膜隆起性病变,具有安全,疗效可靠,并发症少等优点,具有很强的临床实用价值.

【总页数】2页(P1492-1493)

【作者】张莹;文琴;何向阳

【作者单位】244000,铜陵市立医院消化内科;244000,铜陵市立医院消化内

科;244000,铜陵市立医院消化内科

【正文语种】中文

【相关文献】

1.内镜下黏膜切除术治疗上消化道隆起性病变的护理 [J], 何珠芳;倪慧

2.内镜下黏膜切除术治疗消化道黏膜病变疗效分析 [J], 徐大洲;张志梅;徐静;李祎;巨卫平;孔庆云

3.内镜下黏膜切除术(EMR)在消化道黏膜隆起性病变中的临床应用 [J], 于萍;万思

明;代雪艳

4.内镜下黏膜切除术(EMR)在消化道黏膜隆起性病变中的临床应用 [J], 于萍; 万思明; 代雪艳

5.微探头超声内镜+内镜黏膜下剥离术治疗上消化道黏膜隆起性病变病人的疗效分析 [J], 李小环

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

中国社区医师2019年第35卷第33期论著·临床论坛CHINESE COMMUNITY DOCTORS据相关报道指出,消化系统肿瘤比例占全部恶性肿瘤总数的50%以上。

对于早期患者而言,由于尚未出现远处转移,及时有效地规范治疗具有彻底治愈可能,尽可能挽救患者生命[1]。

内镜下黏膜剥离术(ESD)作为近年来临床工作中比较常用的消化道早期微创技术,在内镜下黏膜切除术(EMR)基础上发展而来,其作用优势在于能够一次性将病灶给予完整切除,从而达到与外科手术无明显差别的效果,且患者术后恢复速度较快,术中出血量较少,并发症发生率更低[2]。

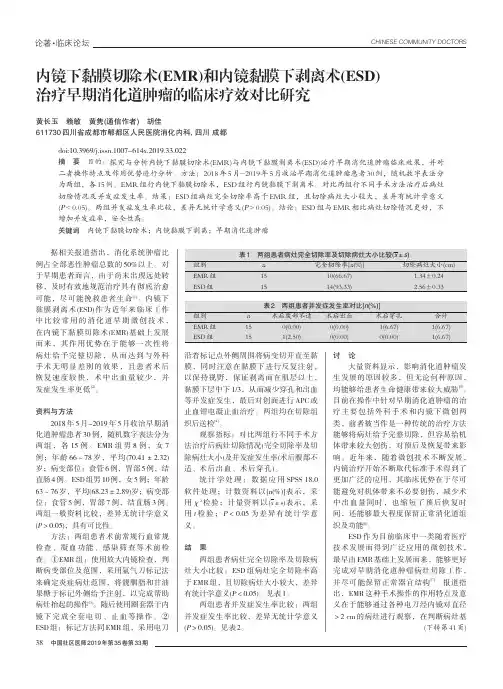

资料与方法2018年5月-2019年5月收治早期消化道肿瘤患者30例,随机数字表法分为两组,各15例。

EMR 组男8例,女7例;年龄66~78岁,平均(70.41±2.32)岁;病变部位:食管6例,胃部5例,结直肠4例。

ESD 组男10例,女5例;年龄63~76岁,平均(68.23±2.89)岁;病变部位:食管5例,胃部7例,结直肠3例。

两组一般资料比较,差异无统计学意义(P >0.05),具有可比性。

方法:两组患者术前常规行血常规检查、凝血功能、感染筛查等术前检查。

①EMR 组:使用放大内镜检查,判断病变部位及范围,采用氩气刀标记法来确定炎症病灶范围,将靓胭脂和甘油果糖于标记外侧给予注射,以完成帮助病灶抬起的操作[3]。

随后使用圈套器于内镜下完成全套电切、止血等操作。

②ESD 组:标记方法同EMR 组,采用电刀沿着标记点外侧周围将病变切开直至黏膜,同时注意在黏膜下进行反复注射,以保持视野,保证剥离面在肌层以上,黏膜下层中下1/3,从而减少穿孔和出血等并发症发生,最后对创面进行APC 或止血钳电凝止血治疗。

两组均在切除组织后送检[4]。

观察指标:对比两组行不同手术方法治疗后病灶切除情况(完全切除率及切除病灶大小)及并发症发生率(术后腹部不适、术后出血、术后穿孔)。

内镜下胃息肉切除术临床路径欧阳光明(2021.03.07)(2011年版)一、内镜下胃息肉切除术临床路径标准住院流程(一)适用对象。

第一诊断为胃息肉(ICD-10:K31.7/D13.1)。

行内镜下胃息肉切除术(ICD-9-CM-3:43.4102)。

(二)诊断依据。

根据《实用内科学》(复旦大学医学院编著,人民卫生出版社,2005年9月,第12版)、《消化内镜学》(李益农、陆星华主编,科学出版社,2004年4月,第2版)等国内、外临床、内镜诊断及治疗指南。

1.胃镜发现胃息肉。

2.钡餐造影检查发现充盈缺损,提示胃息肉。

(三)治疗方案的选择。

根据《实用内科学》(复旦大学医学院编著,人民卫生出版社,2005年9月,第12版)、《消化内镜学》(李益农、陆星华主编,科学出版社,2004年4月,第2版)等国内、外临床、内镜诊断及治疗指南。

1.内科基本治疗(包括生活方式、饮食等)。

2.内镜下治疗。

(四)标准住院日为5–7天。

(五)进入临床路径标准。

1.第一诊断必须符合ICD-10:K31.7/D13.1胃息肉疾病编码。

2.符合胃息肉内镜下切除适应证。

3.当患者同时具有其他疾病诊断时,但住院期间不需要特殊处理,也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(六)住院期间检查项目。

1.必需的检查项目:(1)血常规、血型及Rh因子;(2)尿常规;(3)大便常规+潜血;(4)肝肾功能、电解质、血糖;(5)感染指标筛查(乙型、丙型肝炎病毒、HIV、梅毒);(6)凝血功能;(7)心电图、腹部超声、胸片。

2.根据患者情况可选择的检查项目:(1)消化道肿瘤指标筛查(CA199、CA242、CEA等);(2)超声内镜;(3)结肠镜检查。

(七)内镜下治疗为住院后第3天。

1.术前完成胃镜检查和治疗同意书。

2.可使用镇静或麻醉药:术中需监测生命体征,术后要在内镜室观察至清醒后返回病房。

3.按顺序进行常规胃镜检查。

4.根据术中所见息肉形态、大小、数目等决定内镜下治疗方案并按胃息肉内镜治疗规范实施治疗,围手术期采用适当措施避免可能的治疗并发症。

内镜下治疗肠息肉技术肠息肉主要包括增生性息肉、腺瘤性息肉和息肉病综合征。

其中,腺瘤性息肉、息肉病综合征与结肠癌密切相关,有研究显示内镜检出、切除腺瘤可使结直癌的发生减少76%~90%,下面就介绍几种内镜下清除肠息肉的技术。

内镜下黏膜切除术(EMR)EMR常用于切除无蒂息肉,通过注射缓冲液到黏膜下层的空间,使上皮与底层组织分开,使病变分离。

EMR比单纯使用圈套器或电凝术切除病变更安全。

EMR通常用于<20mm的息肉,这是因为用这种技术整块切除更大的息肉是有难度的。

然而用黏膜分片切除法(EPMR)对更大的息肉是可行的。

EPMR先从病变周围注射液体使病变隆起,然后用圈套器分片将病变切除/先切除病变中央部,再切除残余病变。

EPMR对于结直肠大而无蒂的息肉是一种安全的方法,但是由于其高复发率应谨慎用于恶性息肉。

如果EPMR术后有残留的息肉组织,可用氩离子凝固术清除。

分片切除后3~6个月内应该复查病灶处有无残余息肉组织。

EMR的适应证EMR集ift总洼入乂木孑花护忖看切BS上灯牟内镜下黏膜切除术的适应证各国并不统一,同一个国家的不同医院、医生掌握的适应证也不完全一样。

首先要获得组织标本用于常规活检未能明确诊断的黏膜下病变的病理学诊断;其次切除消化道早癌及癌前病变,无淋巴结转移、浸润深度较浅、采用可以完全切除的消化道早癌均为内镜下黏膜切除术的适应证。

但临床实际应用过程中,判断准确、可操作性强的绝对适应证标准还有争议。

日本食管协会制定的内镜下黏膜切除术治疗早期食管癌的绝对适应证为:病灶局限于ml、m2层、范围<2/3食管周长、长度<30mm,病灶数目少于3-4个;相对适应证为:病灶浸润至m3、sm1,直径30~50mm,范围》3/4食管周长或环周浸润、病灶数目5~8个。

根据日本胃癌学会编写的《胃癌治疗指南(2004年4月版)》规定,内镜下黏膜切除术的手术适应证为:(1)病理类型为分化型腺癌;(2)内镜下判断癌组织的深度限于黏膜层(m);(3)病灶直径<2cm;(4)病变局部不合并溃疡,以上4个条件需同时具备。

内镜下胃肠息肉摘除术的护理欧阳引擎(2021.01.01)一、术前准备1、术前应详细了解病情,询问有无出血性疾病病史,常规测定出凝血时间、凝血酶原时间和血小板计数。

年龄大于60岁或原有心脏病患者应作心电图检查,必要时行心电监护。

2、按常规做好胃肠道的清洁准备,禁食禁饮8~12h。

胃息肉治疗者,前一日晚进清淡饮食,行肠息肉治疗者,术前3天进无渣半流质,术前1天进流质;术日晨口服芒硝。

肠道准备充分无粪水残留可使视野清晰,利于操作的成功。

预防并发症的发生。

3、进行腹部检查,向病人说明操作过程,消除顾虑,以良好的心理状态配合治疗。

4、仔细查看患者上次检查报告,根据息肉类型,具体情况做好仪器及附件的准备,选用合适的胃(肠)镜,高频电发生器、微波手术器,圈套器及氩离子凝固器导管等。

术前妥善连接各导线,测试性能完好。

5、术前用药。

胃息肉者,口服达克罗宁胶浆10ML,肠息肉者,术前30min肌肉注射杜冷丁50mg、654-210mg,必要时给予镇静剂。

术前针的应用、咽部充分麻醉可使胃肠蠕动减慢,利于手术顺利进行。

二、术中配合1、术中配合要默契,特别是收圈时要慢慢收紧,用力均匀,切忌用力过猛、速度过快而引起机械切割导致出血。

并发症发生率的高低除与息肉的大小、形态,选择的治疗方法是否得当、还与操作者熟练程度密切相关。

2、按常规行内镜检查,发现息肉后,根据息肉的形态、大小和蒂的长短采用不同的摘除方法。

有蒂、亚蒂和分叶状息肉宜用圈套器电凝电切。

在合适的时机、部位放圈、收圈,和医生密切配合。

在收圈过程中要逐步收紧,切忌用暴力和操之过急,同时要观察病人的一般情况和反应。

3、息肉摘除后,对残蒂观察数分钟,若出血,找准出血点,从血管侧面以肽夹夹住阻断血管以彻底止血,。

宽蒂的息肉宜采取微波灼除。

将微波探头先行预热,再接触到息肉组织,通电使表层组织发生凝固坏死。

创面观察直到无出血为止,对于广基无蒂,直径小于1.5cm者,经内镜活检孔插入氩离子凝固器导管,使导管头端距离病灶上方0.3~0.5cm,启动脚踏开关进行氩离子凝固治疗,每次1~3s。

欧阳索引创编 2021.02.02

内镜下息肉切除术操作流程

欧阳家百(2021.03.07)

一、用物准备:

治疗车1辆,高频电刀1台,无菌巾1块,一次性息肉切除器1把,内镜注射针1付,10ml注射器1付,0.9℅生理盐水10ml,盐酸肾上腺素1支,美兰或靓胭脂1支,必要时备钛夹。

二、操作步骤:

捕操作台→用10ml注射器抽盐酸肾上腺素1支,再用0.9℅生理盐水10ml稀释为10ml,加入若干美兰或靓胭脂→接上注射针并排空空气→将注射针从内镜活检孔进入→在内镜直视下对准息肉根部→出针刺入粘膜进行注射→再用息肉切除器从内镜活检孔进入→在内镜直视下将息肉套紧→接上导联线进行电凝电切。

欧阳索引创编 2021.02.02。

内镜下黏膜下剥离术随着消化内镜技术的不断发展,消化道疾病的内镜下治疗也越来越普及。

内镜下黏膜下剥离术(endoscopic submucosal dissection,ESD)用于治疗消化道早期癌,使得更多的消化道病变能够一次性地在内镜下大块完整切除。

它可免除传统手术治疗风险,具有创伤小、疗效好、手术技术要求高等特点。

(一)适应证ESD是在内镜下黏膜切除术(endoscopicmucosal resection,EMR)基础上发展而来的,目前认为其适应证为只要无淋巴及血行浸润、转移,不论病灶位置及大小,ESD均能切除。

1.早期癌肿瘤局限在黏膜层和没有淋巴转移的黏膜下层.ESD切除肿瘤可以达到外科手术同样的治疗效果。

2.巨大平坦息肉超过2cm的息肉,尤其是平坦息肉,推荐ESD治疗,一次完整地切除病变。

3.黏膜下肿瘤超声内镜诊断的脂肪瘤、间质瘤和类癌。

4. EMR 术后残留或复发病变EMR术后残留或复发,采用传统的EMR或经圈套切除的方法整块切除病变有困难时选择ESD。

ESD可以自病灶下方的黏膜下层剥离病灶,包括术后瘢痕、术后残留治疗组织或溃疡等病灶,避免分块EMR造成的病变残留和复发。

(二)禁忌证(1)抬举征阴性:即在病灶基底部的黏膜下层注射盐水后局部不能形成隆起,提示病灶基底部的黏膜下层与肌层之问已有粘连,即肿瘤可能已浸润至肌层。

(2)严重的心肺疾患。

(3)心脏、大血管手术术后服用抗凝剂。

(4)血液病。

(5)凝血功能障碍者,在凝血功能没有得到纠正前,严禁ESD治疗。

(三)术前护理1,患者准备(1)术前完善检查,如血常规、生化、出凝血时间及血型检查、心电图等,如有异常,应予纠正后才能施行。

(2)了解患者病情,包括既往史及治疗情况,既往内镜及相关检查结果。

签署知情同意书,告知医疗风险。

(3)了解患者用药情况,尤其注意近期是否服用阿司匹林和抗血小板凝集药物,如有服用应停用7~10日后方可行ESD。

(4)评估患者,做好安慰及解释工作,取得患者的配合。

内镜下消化道息肉切除/EMR/ESD术

欧阳光明(2021.03.07)

操作:

在(镇静/咽部局麻/静脉麻醉/静脉麻醉+气管插管),内镜下进行(高频点凝切除治疗/黏膜切除治疗(EMR)/黏膜下层剥离术治疗(ESD))

风险:

1.胃肠道准备所造成的水电解质紊乱、低血糖等并发症。

2.药物不良反应、麻醉意外。

3.局部损伤:咽喉部、胃肠粘膜损伤、食管粘膜撕裂等。

4.消化道出血。

5.消化道穿孔。

6.心脑血管意外。

7.部分患者治疗前因诊断需要需加做超声内镜检查。

8.少数患者由于前次检查活检等原因,病变缩小无须电切治疗或病变已自行脱落而无须治疗。

9.部分病例由于客观原因造成切除标本无法取出送病理检查。

10.因各种原因(如患者疾病原因、解剖异常等)不能完成治疗或一次性完成治疗。

11.术后组织病理为癌,并有浸润性,需要外科手术治疗。

12.患有高血压、心脏病、糖尿病、肝肾功能不全等疾病或者有吸烟史,以上这些风险可能加大,或者在术中或术后出现相关的病情加

重,甚至死亡。

13.其他。

(以上内容为医师所告知患者的病情、所需手术/操作/治疗及其风险。

)

相关替代治疗方案:

外科手术治疗。

相关替代治疗方案的风险:

外科手术治疗:优点:可以完整的切除病变组织,部分病例可以根治。

缺点:(1)手术创伤大,住院时间长;(2)费用相对要高;(3)并发症相对多。

患者声明:

1.医生已向我解释内镜下消化道息肉切除/EMR/ESD术相关内容。

2.我已了解内镜下消化道息肉切除/EMR/ESD术相关风险,以及这些风险带来的后果。

3.我同意授权操作相关医生根据术中情况选择下一步或其他治疗方案。

4.我了解当内镜下消化道息肉切除/EMR/ESD术过程中出现针刺伤时,可能会抽取患者血样进行特殊化验。

5.我确认所提供之患者信息准确无误并且无所保留。

6.我确认本人具备合法资格签署本同意书。

7.我已了解内镜下消化道息肉切除/EMR/ESD术中所取器官或标本将由院方处理。

8.医生已解释替代治疗方案利弊及其风险。

9.医生已解释患者预后及不进行内镜下消化道息肉切除/EMR/ESD 术面临的风险。

10.我了解医生无法保证内镜下消化道息肉切除/EMR/ESD术可以缓解患者病情。

11.医生已向我充分解释患者病情及内镜下消化道息肉切除/EMR/ESD术具体方案。

我已了解相关风险及后果,包括本患者最易出现的风险。

12.我了解内镜下消化道息肉切除/EMR/ESD术中可能留取资料,资料可能被用于教学(资料将被处理,无法从中识别患者)。

13.我已就患者病情、内镜下消化道息肉切除/EMR/ESD术相关风险以及替代治疗方案提出相关问题。

医生已回答相关问题。

我对医生的回答感到满意。