微循环的流变性

- 格式:ppt

- 大小:4.30 MB

- 文档页数:1

人体微循环与疾病 This manuscript was revised by the office on December 22, 2012什么是人体微循环---瘀血证什么是人体微循环---瘀血证微循环是循环系统最基础的单位,是动脉末端和静脉始端,两者之间构成的网状毛细血管结构,其中血流称之为微循环,是人体内各脏器的组成部分,是人体内脏器功能结构单位。

人体血管加在一起的总长度可达 10 万公里,可以环绕地球两周,除了心脏、主静、动脉的大循环以外,人体的其他机能代谢主要依靠微循环来进行完成,所以微循环也被称作人体的“第二心脏”。

在正常情况下,微循环血流量与人体组织器官代谢水平相适应,维持人体内各器官生理功能正常进行。

所以人体某部分一旦微循环发生障碍,微循环障碍部分也会很容易发生局部病变和坏死。

所以也可以说微循环障碍是人体衰老的信号和百病之源。

导致微循环障碍的重要因素:环境、气候,寒冷是微循环障碍发生的外界因素之一。

衰老和肌体局部病变。

药物和食物污染。

血液粘稠度增加。

微循环与亚健康亚健康是介于疾病之间的一种状态,多发于 35 岁以上人群。

现代医学证明亚健康与不良的生活方式、缺乏运动和饮食、环境的污染失衡有很大的关系。

亚健康多与血液酸性化和微循环障碍有关,具测试算使用馨波尔量能床垫 2 小时等于有氧运动三万步,可以有效解决亚健康人群运动量不足,免疫力低下的状况,释放出的负离子可以净化血液。

远红外线可以解决人体微循环障碍的难题。

微循环障碍所引发的常见疾病系统 / 器官常见病血液循环系统高血压、高血脂、脑动脉硬化、冠心病、脑供血不足、脑梗塞、静脉曲张。

呼吸系统慢性咽喉炎、慢性气管炎、肺炎。

运动系统风湿性关节炎、类风湿性关节炎、肩周炎、腰椎间盘突出、颈椎病、腰背痛、四肢寒冷。

消化系统消化不良、慢性胃炎、胆囊炎、结肠炎、胃及十二指肠溃疡、痔疮。

生殖、泌尿系统肾炎、膀胱炎、痛经、卵巢囊肿、月经不调、前列腺炎、性功能低下。

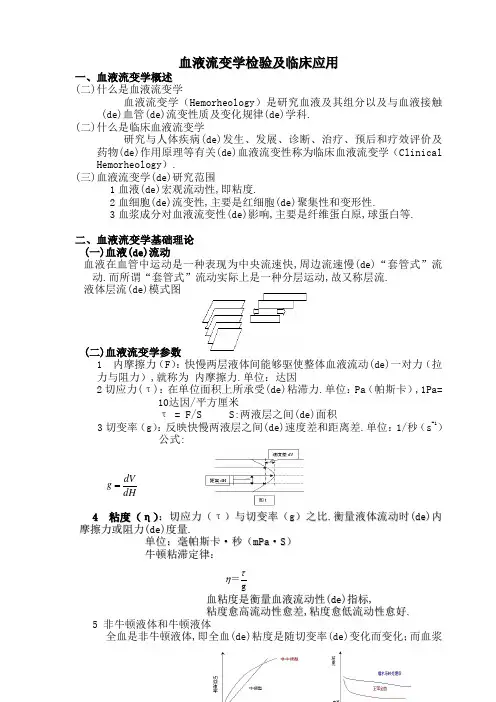

血液流变学检验及临床应用一、血液流变学概述(二)什么是血液流变学血液流变学(Hemorheology )是研究血液及其组分以及与血液接触(de)血管(de)流变性质及变化规律(de)学科.(二)什么是临床血液流变学研究与人体疾病(de)发生、发展、诊断、治疗、预后和疗效评价及药物(de)作用原理等有关(de)血液流变性称为临床血液流变学(Clinical Hemorheology ).(三)血液流变学(de)研究范围1血液(de)宏观流动性,即粘度.2血细胞(de)流变性,主要是红细胞(de)聚集性和变形性.3血浆成分对血液流变性(de)影响,主要是纤维蛋白原,球蛋白等.二、血液流变学基础理论(一)血液(de)流动血液在血管中运动是一种表现为中央流速快,周边流速慢(de)“套管式”流动.而所谓“套管式”流动实际上是一种分层运动,故又称层流. 液体层流(de)模式图(二)血液流变学参数1 内摩擦力(F ):快慢两层液体间能够驱使整体血液流动(de)一对力(拉力与阻力),就称为 内摩擦力.单位:达因2 切应力(τ):在单位面积上所承受(de)粘滞力.单位:Pa (帕斯卡),1Pa=10达因/平方厘米τ = F/S S:两液层之间(de)面积3 切变率(g ):反映快慢两液层之间(de)速度差和距离差.单位:1/秒(s -1)公式:4 粘度(η):切应力(τ)与切变率(g )之比.衡量液体流动时(d e )内摩擦力或阻力(d e )度量.单位:毫帕斯卡·秒(m P a ·S )牛顿粘滞定律:血粘度是衡量血液流动性(d e )指标,粘度愈高流动性愈差,粘度愈低流动性愈好.5 非牛顿液体和牛顿液体全血是非牛顿液体,即全血(de)粘度是随切变率(de)变化而变化;而血浆dHdV g =gτη=被看作是牛顿液体,它(de)粘度与切变率无关.6 血液(d e )相对粘度(ηr )ηb : 全血粘度ηp : 血浆粘度7 表观粘度ηa :全血等非牛顿液体,在特定切变率下测定出来(de)粘度称为这种液体(de)表观粘度. 8 还原粘度ηr e :用Hct 校正后(de)表观粘度.消除Hct 对粘度(de)影响. ηr e =ηb —ηp /ηp 1/H c tHct 与血液粘度之间(de)关系9 血浆粘度血浆粘度(de)特点是不随切变率(de)变化而变化,不论在高或低切变率范围内总是一个常数, 即为牛顿液体.血浆粘度(de)高低与其中所含各种蛋白质、糖类、脂类等高分子物质含量有关.其中蛋白质对血浆粘度影响最大.10 血浆比粘度比粘度一般指某液体(de)粘度与标准参照液粘度(de)比值,常以水或生理盐水(NS )作对照.实际测定多采用血浆和已知粘度(de)净水互相比较(de)方法,二者通过毛细血管(de)时间之比即粘度之比,这个比值就称作血浆(de)比粘度. 11 卡松粘度(c ):是足够高切变率(红细胞变形到极限)下血液粘度趋向(de)极限值.根据Casson 方程推导得:c 为卡松粘度 τ 为切应力τc 为卡森屈服切应力 g 为切变率12 屈服切应力c屈服切应力是低切变率下,纤维蛋白原(d e )桥联作用使红细胞形成立体网络结构而致.故与H c t 和血浆蛋白含量有关,其大小影响微循环中(d e )血液流动性,反映了微循环中(d e )血液郁积状况;也影响低切变率下血液流动中(d e )红ηηηpbr =gc c ττη-=细胞(d e )取向和相互作用13 红细胞聚集指数通过低切变率下血液(d e )相对粘度(ηr )反映红细胞聚集性.当红细胞膜发生病变,或血浆中(d e )成分影响到红细胞膜,使红细胞膜表面(d e )负电荷量减少,则红细胞(d e )聚集性增加.急性心肌梗塞时红细胞聚集性有特殊(de)改变 正常(de)血液,一般50·s -1以上(de)切变率即可使在静止状态下因红细胞聚集而形成(de)聚集体解聚,但在急性心肌梗塞时,患者(de)血液在500·s -1(de)高切变率下,仍然存在一定数量(de)红细胞聚集体,显示了红细胞聚集性(de)异常增高.14 红细胞刚性指数T K通过高切变率下测定血液(d e )表观粘度来判断红细胞(d e )变形能力.(三)血液流变学检验血液粘度 红细胞聚集性 红细胞变形性 其它指标1 血液粘度(1).高、中、低切变率下(de)全血粘度(2).高、中、低切变率下(de)卡松粘度(3).血浆粘度(4).全血还原粘度2 红细胞聚集性指红细胞在低切变率下形成聚集体(d e )性质红细胞聚集性测定或计算方法:(1)在低切变率(1s -1) 下(d e )全血粘度(2)根据粘度计算出红细胞聚集指数(3)血沉(E S R )和血沉方程K 值K 值是去除红细胞比容H c t 影响,评价红细胞聚集性(d e )一个更可靠(d e )指标.(4)红细胞电泳率3 红细胞变形性红细胞变形性指正常红细胞具有能通过比自身直径小(de)毛细血管(de)能力.红细胞变形性测定或计算方法:(1)高切变率,一般是150s -1条件下全血粘度.(2)根据粘度计算红细胞变形指数和刚性指数(3)红细胞滤过指数(4)激光衍射法4 其它指标:红细胞比容Hct 、血浆纤维蛋白原、白细胞流变性、血小板粘附性、血小板聚集性、体外血栓形成测定三、血液流变学指标改变(d e )临床意义1.血粘度降低临床上血粘度降低(de)情况不多,主要是大量失血后机体体液代偿和医源1Hct ln Hct ESR --=K性补偿所致血液稀释化引起.这类病人很少做血液流变学检验,所以出现全血粘度较大幅降低时,一般都是仪器或抽血错误所致.如果出现了全血粘度降低较多时,一定要看红细胞压积是不是有降低,如有是结果可靠性较大,如压积正常就要多检查一下.血浆粘度下降对全血粘度有影响,但不大.2.高、中、低切都升高,且幅度较大这是高危人群、一般有高血压、冠心病等心血管疾病.危险程度依次为高纤维蛋白原>高红细胞聚集指数>高Hct.但是如果其他指标正常,或增加不明显,那么检测结果可能有问题,要复查.3.低切高、高切不高这一类多为缗钱样红细胞聚集引起,可能是红细胞电荷减少,也可能是温度过低使得红细胞易聚集,引起粘度升高.而这种聚集因为高切变速度(de)稀释效应而减少,所以高切不高.由于末梢微循环是在低切变速度下进行(de),所以对于末梢微循环不好(de)病人,如老年人、高危人群也有很大(de)危险性.4.高、中、低切都略有升高如果其他指标正常,只有Hct升高一般是正常(de)生理现象(如到高原);有时Hct可能很高,而粘度上升并不高,这主要是正常情况下人体有调节血粘度(de)能力.当然也可能是高粘血症代偿期.但若其他正常,而血浆粘度高,也可引起全血粘度高, 这类病人有可能处于高凝前期,有很强(de)预报作用.5. 血浆粘度升高最大(de)可能是纤维蛋白原等链状蛋白升高,这类病人可因为链状蛋白形成网状结构引起全血粘度升高,一般血液处于高凝状态,也很危险.至于血糖、血脂高引起(de)血浆粘度一般只是略有升高6. 血脂升高血脂升高病人一般都存在血流变学改变,血脂对血液流变(de)影响主要表现不在粘度上,而是表现在血管上.因此,血粘度高同时伴有高血脂(de)病人是双重因素(de)影响,即使粘度升高不大也要注意.四、血液流变学(d e)临床应用血液粘滞异常综合征血液粘滞异常综合征:若血液流变性质(de)指标明显高于正常值为高粘滞综合征;明显低于正常值为低粘滞综合征高粘滞综合征:由于血液粘度增高,血液流动缓慢,组织血液与氧气供应相对不足所引起(de)临床综合症高粘滞综合征(de)病因(一)血管性疾病1.高血压2.脑卒中(一过性脑缺血发作,脑血栓,脑出血)3.冠心病(心绞痛,急性心肌梗死)4.周围血管病(下肢深静脉血栓,脉管炎,眼视网膜血管病等)(二)代谢性疾病1.糖尿病2.高脂蛋白血症3.高纤维蛋白血症4.高球蛋白血症(三)血液病1.原发性和继发性红细胞增多症2.原发性和继发性血小板增多症3.白血病4.多发性骨髓瘤(四)其他1.休克,脏器衰竭,器官移植,慢性肝炎,肺心病,抑郁性精神病2.中医范围中(d e)血瘀症等。

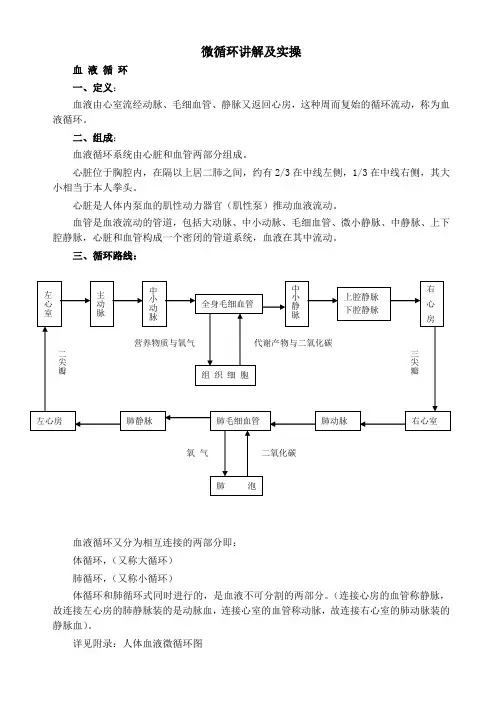

微循环讲解及实操血液循环一、定义:血液由心室流经动脉、毛细血管、静脉又返回心房,这种周而复始的循环流动,称为血液循环。

二、组成:血液循环系统由心脏和血管两部分组成。

心脏位于胸腔内,在隔以上居二肺之间,约有2/3在中线左侧,1/3在中线右侧,其大小相当于本人拳头。

心脏是人体内泵血的肌性动力器官(肌性泵)推动血液流动。

血管是血液流动的管道,包括大动脉、中小动脉、毛细血管、微小静脉、中静脉、上下腔静脉,心脏和血管构成一个密闭的管道系统,血液在其中流动。

三、循环路线:血液循环又分为相互连接的两部分即:体循环,(又称大循环)肺循环,(又称小循环)体循环和肺循环式同时进行的,是血液不可分割的两部分。

(连接心房的血管称静脉,故连接左心房的肺静脉装的是动脉血,连接心室的血管称动脉,故连接右心室的肺动脉装的静脉血)。

详见附录:人体血液微循环图微循环微循环是一门新兴的边缘学科,主要由微循环的基础研究、临床应用及血液流变学三大部分组成。

它是利用微循环的理论与技术直接观测人体微循环的变化。

一、微循环定义微循环是循环系统最末梢的部分,又是脏器的组成部分,是指血液由微动脉流经广泛的毛细血管网,再汇合流入微静脉的循环。

由于这部分血管口径很小,肉眼看不到,只有在显微镜下才能看到,因此称为微循环。

二、微循环生理特点1、管径很细,直径只有一根头发丝的二十分之一;2、血管很长,一个成人的微血管连结起来约为9.6万公里,可以绕赤道周径二周半;3、血流很慢,由于压力低所以血流慢0.4——1毫米/秒;4、管壁很薄,只有一层内皮细胞和外面的基膜,约为一白纸的1%厚度;5、数量众多,全身约有100多亿根。

三、微循环的功能微循环是生命的基本特征之一,其主要功能是向组织送氧气和养料,同时也带走细胞产生的二氧化碳和其他代谢产物,是直接进行物质交换的重要场所;微循环还具有信息传递和能量传递的功能。

人体血液从心脏输出后要经过漫长的路途才能到达组织细胞,因此仅靠心脏的收缩力是远远不够得,还必须依靠微血管自身的自律性活动才能将血液灌注进细胞,同时因为微血管的自律运动与心跳并不同步,它有自己的规律,驱动着微血管内的血流,起到第二次调节供血的作用,因此微循环又称为“人体的第二心脏”。

尖吻蝮蛇毒对微循环及血液流变性的影响

林振桃;管锦霞

【期刊名称】《微循环学杂志》

【年(卷),期】1993(003)002

【摘要】尖吻蝮蛇毒及其分离组份V-Ⅱ-Ⅰ能使大白鼠肠系膜微循环细动脉和细静脉扩张、血流速度减慢和颈动脉血压降低;血液流变学实验结果表明尖吻蝮蛇毒及组份V-Ⅱ-Ⅰ能使兔全血及血浆粘度降低,同时能加快红细胞电泳速度。

提示尖吻蝮蛇毒的降压作用可能与其扩张微小血管及降低血液粘度有关。

【总页数】4页(P10-13)

【作者】林振桃;管锦霞

【作者单位】广州医学院蛇毒研究所,510182

【正文语种】中文

【中图分类】R996.3

【相关文献】

1.清热利肺汤对老年慢性阻塞性肺疾病患者血液流变性和甲襞微循环的影响 [J], 李敬会;夏忠诚;高桂琴

2.奥扎格雷钠注射液对短暂性脑缺血发作患者血液流变性和微循环的影响 [J], 周颖;彭小祥;张晋;杨水生

3.中西医结合等容血液稀释对血液流变性及甲襞微循环的影响 [J], 唐仕雄;陈金成;岳景山;秦任甲

4.血液稀释对雷诺氏病患者微循环和血液流变性的影响 [J], 丁荣;雷一凡

5.光量子血液平衡治疗对老年病人血液流变性及甲襞微循环的影响 [J], 陶连方;吴力萍;陈芸

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

微循环与健康微循环与健康Ⅰ.微循环与人体健康人体血管输送血液营养着周身的组织细胞,但仅靠心脏的有限收缩力是不能将血液直接输送到各组织细胞中去的,还必须依靠微血管自身的节律性运动进行第二次调节供血,血液才能灌注到各细胞中去。

人体微动脉到毛细血管再到微静脉之间的血液循环,血液通过大血管到达细小的微动脉,流向毛细血管网,再汇合流入细小的微静脉,这一段循环的血管非常细小,肉眼观察不到,显微镜下才能看到,因此称为微循环。

人体的所有的组织细胞都处于微循环的包裹之中。

微循环也被称为人体的“第二心脏”。

微循环对人体的主要功能是进行物质交换和新陈代谢。

在血液循环过程中,—方面将氧气和营养物质带到各组织细胞,另—方面又将组织细胞代谢的二氧化碳和各种废物带走排出体外。

因此,我们称微循环为“细胞的外环境”。

因为微循环的状况直接决定了细胞的营养供给和代谢产物的排除,因此微循环与人体衰老和疾病的产生有密切的关系。

现代医学研究证明,许多疾病的发生发展,都与人体微循坏障碍有关。

人体的衰老,心脑血管疾病,肿瘤的发生、糖尿病、长期的亚健康状态等等,都伴有不同程度的微循环障碍。

形成微循环障碍,与微循环自身的特点有关。

微血管特别细,只有人的头发丝的二十分之—;微血管又特别薄,仅相当于—张纸的一百分之一;微血管还特别多,大约有—百亿根,如果将它们连接起来,长达十—万公里,可以绕地球两圈半。

血液在如此长、多、细、薄的血管中流动,很容易由各种原因造成微循环血流缓慢、血液黏稠、微血管弯曲变形或者渗出和水肿。

—旦局部出现微循环障碍,这部分组织细胞就会因缺乏养料而不能发挥正常功能,就容易导致人体的衰老、免疫功能的紊乱以及疾病的发生。

人体的血管中,经常有杂质混杂在血液中,如胆固醇、酒精、尼古丁、药物残渣、化学残留物等,它们不但使血管壁变厚,有时经常堵塞血管,造成血液运行不畅。

中老年人常见的高血压、高血糖等,都会有微循环血流缓慢、血液粘稠,红细胞严重聚集的病理变化。

血液流变学与微循环应密切相结合,因为微循环学与血液流变学研究的主要课题是一致的。

血液流变学是研究微循环的基础,研究微循环就是研究血液与它的组成及血管的一般流变性质及其变化规律在微循环这个特定环境中的具体表现,如在微循环中,存在红细胞的径向迁移,血浆层与二相流、∑效应、管壁效应、红细胞栓塞效应、法——林氏效应及其逆转。

血液流态呈高速流、快速流、摆流、滞流、停顿、倒流、停止、出血等,都是血液流变性在微循环系统中所处的特殊表现。

临床微循环观测,就是观测血细胞在毛细管中所处的流变学状态,如血细胞数量,运动状态,聚集,变形,粘附情况,以及血液、血细胞与毛细管的相互作用情况等,无一不是观测血管——血液器官的流变状态,正因如此,有人把微循环的这些内容称为微循环流变学,血液流变学成为研究微循环的基础,微循环流变学是血液流变学的重要组成部分,不少疾病是由微循环障碍引起的,这可能与来自红细胞聚集性增强,或来自红细胞变形性减弱,或来自血液粘度增高,可由于红细胞数量过多,还可能是体内自由基反应增强所造成。

血液流变学是因,微循环是果,有了血液流变性异常,才导致微循环障碍,形成恶性循环。

这种因果关系,将两门学科有机联系在一起,所以,不少医院同时进行血液流变学与微循环学检查。

(摘自《血液流变学是一门新兴的边缘科学》,魏茂元,赵宏安)

本站正在建设之中,以后将有更详细描述。

休克的病理生理变更之樊仲川亿创作一、微循环变更各种休克虽然由于致休克的动因分歧,在各自发生发展过程中各有特点,但微循环障碍(缺血、淤血、播散性血管内凝血)致微循环动脉血灌流缺乏,重要的生命器官因缺氧而发生功能和代谢障碍,是它们的共同规律。

休克时微循环的变更,大致可分为三期,即微循环缺血期、微循环淤血期和微循环凝血期。

下面以低血容量性休克为例论述微循环障碍的发展过程及其发生机理。

低血容量性休克罕见于大出血、严重的创伤、烧伤和脱水。

其微循环变更发展过程比较典型(图10-1)。

(一)微循环缺血期(缺血性缺氧期)此期微循环变更的特点是:①微动脉、后微动脉和毛细血管前括约肌收缩,微循环灌流量急剧减少,压力降低;②微静脉和小静脉对儿茶酚胺敏感性较低,收缩较轻;③动静脉吻合支可能有分歧程度的开放,血液从微动脉经动静脉吻合支直接流入小静脉。

引起微循环缺血的关键性变更是交感神经——肾上腺髓质系统强烈兴奋。

分歧类型的休克可以通过分歧机制引起交感——肾上腺髓质性休克和心源性休克时,心输出量减少和动脉血压降低可通过窦弓反射使交感——肾上腺髓质系统兴奋;在大多数内毒素性休克时,内毒素可直接剌激交感——肾上腺髓质系统使之发生强烈兴奋。

交感神经兴奋、儿茶酚胺释放增加对心血管系统的总的效应是使外周总阻力增高和心输出量增加。

但是分歧器官血管的反应却有很大的不同。

皮肤、腹腔内脏和肾的血管,由于具有丰富的交感缩血管纤维支配,。

而且α受体又占有优势,因而在交感神经兴奋、儿茶酚胺增多时,这些部位的小动脉、小静脉、微动脉和毛细血管前括红肌都发生收缩,其中由于微动脉的交感缩血管纤维分布最密,毛细血管前括约肌对儿茶酚胺的反应性最强,因此它们收缩最为强烈。

结果是毛细血管前阻力明显升高,微循环灌流量急剧减少,毛细血管的平均血压明显降低,只有少量血液经直捷通路和少数真毛细血管流入微静脉、小静脉,组织因而发生严重的缺血性缺氧。

脑血管的交感缩血管纤维分布最少,α受体密度也低,口径可无明显变更。

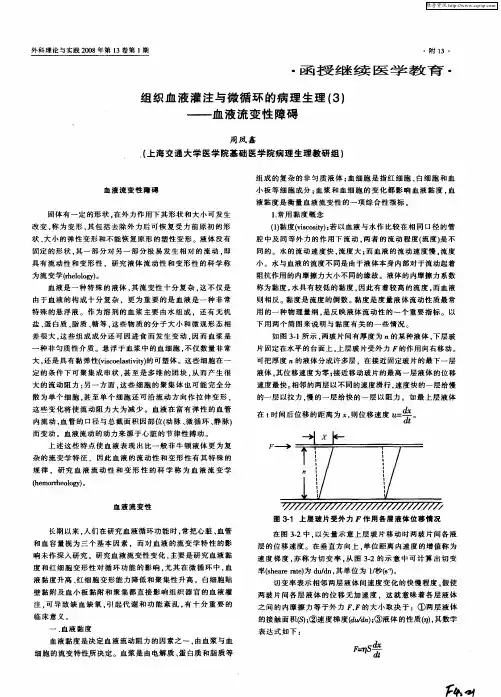

血液的流变特性一层流血液的运动方式是流动,对于没有颗粒混合的单一性流体,若在试管内呈层状流动,则其截面上的流速呈抛物线样分布,这种流体运动特性称为层流。

二血液的黏滞性当相邻的两层血液之间有相对运动时,会产生平行接触面的切向力,流动快的与流动慢的血液层之间便产生内摩擦力,通常称为血液的黏滞性。

三切应力若血液流层的平行接触面积为S,接触面上所受的切向力为F,那么,驱动各层产生切线方向变形的力,作用于单位面积上的切向力F/S,就称为切应力,用表示四切应变和切变率液体分层流动中,在切向力的作用下,液层之间有一速度梯度,两流层间流动距离差与两流层间的距离之比称为切应变或切变。

切应变随血液流动时间而成比例增加,这一随时间变化的切应变称为切变率,用γ表示。

五牛顿黏滞定律及黏度某些液体流动时,切应力τ与切变率γ之比为一常数,即τ/γ=η,此即牛顿黏滞定律。

该常数(η)的大小由液体的性质所决定,被称为液体的动力黏滞系数(或动力黏度)简称黏度。

在国际单位制(SI)中,切应力的单位为牛顿/米2,称为帕斯卡(Pa), 切变率的单位为秒-1(S-1),因而液体黏度η的单位为(Pa•s)1 Pa•s=1000mPa•s(毫帕••秒)1 Pa•s=1Cp(厘帕)六牛顿液体与非牛顿液体在一定温度下,液体的黏度值不随切变率变化而变化,为一常数,这类流体成为牛顿流体。

其切应力与切变率的关系曲线(即流动曲线)为一条通过原点的直线,如水,血浆等即为牛顿流体。

事实上还有一些液体,在一定温度下,其黏度值是随切变率的变化而变化的。

这类流体成为非牛顿液体,如高分子溶液,胶体粒子离散系统,血液等,切应力与切变率的关系为γ=f(τ)。

对于牛顿流体η为绝对黏滞常数,而对于非牛顿流体,该值则不为常数,可用ηa表示,称为表观黏度。

ηa的变化规律随流体的性质不同而存在差异。

非牛顿流体包括两大类,一类是ηa随γ的增加而减少,称为拟塑性流体,血液和多数生物体属于此类;与此相反,另一类液体其ηa随γ的增加而增加,称为膨胀性流体。

简述微循环微循环是生命的基本特征之一,是机体与周围环境不断地进行物质、能量、信息的传递活动。

单细胞生物可以通过细胞膜进行这种传递活动,但进化至哺乳动物阶段(人)只有肺和胃肠分别通过气管和食管才能和外界环境进行物质、能量、信息的传递。

其他器官的位置、功能、代谢已经定型,构成器官的组织、细胞不能直接和外界环境沟通,只有通过组织液和血液、淋巴液进行物质、能量、信息的传递。

微循环就是直接参与组织、细胞的物质、能量、信息传递的血液、淋巴液和组织液的流动。

由于血红蛋白呈红色,镜下可以直接观察到细动脉、毛细血管、细静脉内的血液流动,而不做特殊处理是看不清淋巴液和组织液的流动的。

因此,在临床上常常认为微循环就是指血液微循环,血液微循环是人们研究较多、认识较为清楚的领域。

微循环和一般循环比较,具有5个特点1、微循环既是循环系统的最末梢部分,又是脏器的重要组成成分:微血管、毛细淋巴管都是循环系统的最末梢部分,属于循环系统。

很多脏器的实质细胞、组织都和细动脉、毛细血管、细静脉以及毛细淋巴管有机地结合在一起,形成以微血管为重要支架的立体结构,所以它们又是脏器的重要组成部分。

2、微循环既具有脉管的共性,又有脏器的特征:微血管、毛细淋巴管在形态上呈空腔管状,便于血液、淋巴液的流动。

但微血管的形态和结构在各脏器都各有特点,如小肠绒毛、肺泡、肝、骨髓微血管的排列、形态和结构都不完全相同。

甚至同一脏器不同部位,如淋巴结、脾脏其小体和髓质部位的微血管形态各具特点。

3、微循环既是循环的通路,又是物质交换的场所:微血管是循环的通路,全身的循环血液,除部分流经动、静脉短络支外,几乎全部流经微血管,以灌注组织、细胞。

组织液存在于组织、细胞之间隙,流动于微血管、细胞、毛细淋巴管之间,毛细淋巴管是细胞、组织的重要输出通道之一。

因此微循环是细胞、组织与血液、淋巴液进行物质交换的场所。

4、微循环既具有血管、淋巴管、组织间隙等代谢的共同性质,又表现出其所在脏器实质细胞代谢的一些特征。