古 代 汉 语 (上)教学课件

- 格式:ppt

- 大小:1.47 MB

- 文档页数:255

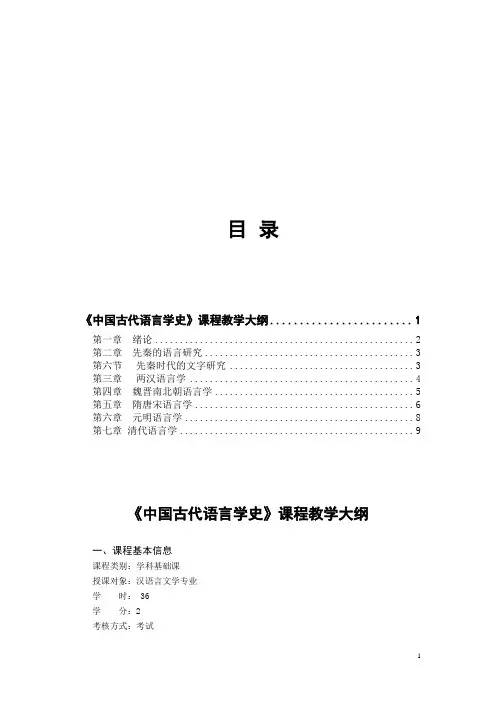

目录《中国古代语言学史》课程教学大纲 (1)第一章绪论 (2)第二章先秦的语言研究 (3)第六节先秦时代的文字研究 (3)第三章两汉语言学 (4)第四章魏晋南北朝语言学 (5)第五章隋唐宋语言学 (6)第六章元明语言学 (8)第七章清代语言学 (9)《中国古代语言学史》课程教学大纲一、课程基本信息课程类别:学科基础课授课对象:汉语言文学专业学时: 36学分:2考核方式:考试二、课程简介《中国古代语言学史》是我系汉语言文学专业必修的专业基础课。

它是一门工具性的学科,也是从事文史研究、语文教学等教学研究工作必须掌握的一门课程。

中国语言学有着悠久的历史,开设中国语言学史课程,是为了对语言学有一个总体的把握,以做到古为今用,继承发扬中国古代语言学的优良传统,更好地为建立起有中国民族特色的语言学科学体系服务。

三、课程性质与教学目的1.《中国古代语言学史》的课程性质:《中国古代语言学史》在本质上是一门工具性的学科,实用性很强。

是高等学校汉语言文学专业的一门专业课,是语言学概论、古代汉语、现代汉语的后续课程,也是从事文史研究、语文教学等教学研究工作必须掌握的一门知识。

这门的学习就是要打开中国古代语言学的宝库,研究中国语言学的历史发展,研究各个历史时期的语言学家、语言学著作和各个历史时期的语言学。

科学地揭示中国自古以来语言学的历史发展规律,做到古为今用,继承发扬中国古代语言学的优良传统,建立起具有中国自己民族特色和气派的语言学科学体系。

2.《中国古代语言学史》的教学目的和要求:通过本课程的教学,使学生对中国语言学的发展历史有一个整体的了解,并对语言学的未来走向有一定认识,以期达到对语言学有一总体把握的目的,从而更好地发展我国现代语言学。

要求学生能够了解中国语言学的历史发展概况,认识我国语言学各时期的成就和局限,能够正确对待语言学史中的继承和批判,能够做到古为今用。

四、教学内容及要求第一章绪论(一)目的与要求1.明确语言学术史观问题;2.了解如何处理好中国古代语言学史中的五种关系;3.掌握中西古代语言学的异同。

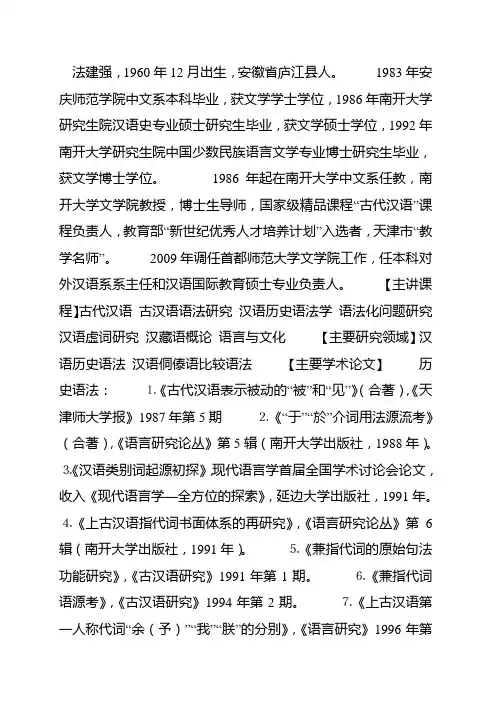

法建强,1960年12月出生,安徽省庐江县人。

1983年安庆师范学院中文系本科毕业,获文学学士学位,1986年南开大学研究生院汉语史专业硕士研究生毕业,获文学硕士学位,1992年南开大学研究生院中国少数民族语言文学专业博士研究生毕业,获文学博士学位。

1986年起在南开大学中文系任教,南开大学文学院教授,博士生导师,国家级精品课程“古代汉语”课程负责人,教育部“新世纪优秀人才培养计划”入选者,天津市“教学名师”。

2009年调任首都师范大学文学院工作,任本科对外汉语系系主任和汉语国际教育硕士专业负责人。

【主讲课程】古代汉语古汉语语法研究汉语历史语法学语法化问题研究汉语虚词研究汉藏语概论语言与文化【主要研究领域】汉语历史语法汉语侗傣语比较语法【主要学术论文】历史语法:⒈《古代汉语表示被动的“被”和“见”》(合著),《天津师大学报》1987年第5期⒉《“于”“於”介词用法源流考》(合著),《语言研究论丛》第5辑(南开大学出版社,1988年)。

⒊《汉语类别词起源初探》,现代语言学首届全国学术讨论会论文,收入《现代语言学—全方位的探索》,延边大学出版社,1991年。

⒋《上古汉语指代词书面体系的再研究》,《语言研究论丛》第6辑(南开大学出版社,1991年)。

⒌《兼指代词的原始句法功能研究》,《古汉语研究》1991年第1期。

⒍《兼指代词语源考》,《古汉语研究》1994年第2期。

⒎《上古汉语第一人称代词“余(予)”“我”“朕”的分别》,《语言研究》1996年第1期。

⒏《汉语处所成分的语序演变及其机制》,第30届国际汉藏语暨语言学会议论文,北京,1997年。

⒐《论汉语实词虚化的机制》,第二届国际古汉语语法研讨会(北京)论文,收入《古汉语语法论文集》(郭锡良主编),语文出版社,1998年。

⒑《先秦判断句的几个问题》,《南开学报》2000年第4期。

⒒《“连”字句续貂》,《语言教学与研究》2001年第2期。

⒓《先秦汉语对称代词“尔”“女(汝)”“而”“乃”的分别》,《语言研究》2002年第2期。