一、传染和传染病的概念1、传染病原微生物侵入动物机体,并在(精)

- 格式:ppt

- 大小:244.50 KB

- 文档页数:10

![[整理]5动物传染病学.](https://uimg.taocdn.com/df097d34c381e53a580216fc700abb68a982add3.webp)

[整理]5动物传染病学.动物传染病学基础知识一、相关概念1、传染:病原微生物侵入动物机体,在一定部位定居,生长繁殖并引起不同程度的病理反应过程,称为传染。

感染:感染是传染的第一步,即病原微生物侵入易感动物。

感染的类型:A、显性感染和隐性感染:病原体侵入机体后,动物表现出该病特有临床症状的感染过程称为显性感染。

显性感染过程中表现出某病的特征性症状的称为典型感染,反之称为非典型感染。

机体不出现任何临床症状,呈隐蔽经过的感染称为隐性感染或亚临床感染。

隐性感染动物体内的病理变化,依病原体种类和机体状态而不同,有些被感染动物虽然外表看不到症状,但体内可呈现一定的病理变化,而另一些隐性感染动物既无临床症状又无病理变化,一般只能通过微生物学或免疫学方法检查出来。

开始症状较轻,特征性症状未出现就恢复的感染过程称为消散型感染(或称一过型)。

开始症状较重,但特征性症状尚未出现即迅速康复的感染过程称为顿挫型感染。

感染临诊表现比较轻缓的称为温和型感染。

B、局部感染和全身感染,C、最急性、急性、亚急性和慢性感染。

D、外源性感染和内源性感染。

E、单纯感染、混合感染、原发性感染、继发感染和协同感染。

F、良性感染和恶性感染。

G、持续性感染与慢病毒感染:持续性感染是指在入侵的病毒不能杀死宿主细胞而形成病毒与宿主细胞间的共生平衡时,感染动物可在一定时期内带毒或终生带毒,而且经常或反复不定期地向体外排出病毒,但不出现临床症状或仅出现与免疫病理反应相关症状的一种感染状态。

持续性感染包括潜伏性感染、慢性感染、隐性感染和慢病毒感染等。

疱疹病毒、披膜病毒、副粘病毒、反转录病毒和朊病毒等科属的成员常能导致持续性感染。

慢病毒感染又称长程感染,是指潜伏期长、发病呈进行性经过最终以死亡转归的感染过程。

慢病毒感染时,被感染动物的病情发展缓慢,但不断恶化且最后以死亡而告终。

朊病毒和慢病毒引起的感染多属此类。

常见的慢病毒感染性传染病有牛海绵状脑病、绵羊痒病、梅迪-维斯纳病,山羊关节炎-脑炎和克雅病等。

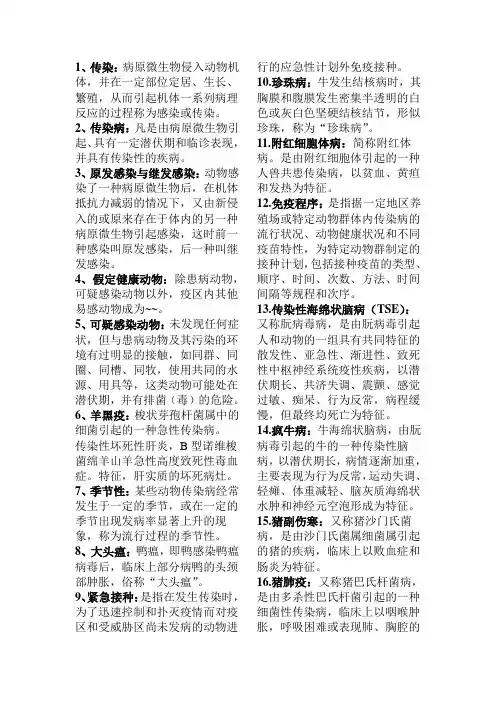

1、传染:病原微生物侵入动物机体,并在一定部位定居、生长、繁殖,从而引起机体一系列病理反应的过程称为感染或传染。

2、传染病:凡是由病原微生物引起、具有一定潜伏期和临诊表现,并具有传染性的疾病。

3、原发感染与继发感染:动物感染了一种病原微生物后,在机体抵抗力减弱的情况下,又由新侵入的或原来存在于体内的另一种病原微生物引起感染,这时前一种感染叫原发感染,后一种叫继发感染。

4、假定健康动物:除患病动物,可疑感染动物以外,疫区内其他易感动物成为~~。

5、可疑感染动物:未发现任何症状,但与患病动物及其污染的环境有过明显的接触,如同群、同圈、同槽、同牧,使用共同的水源、用具等,这类动物可能处在潜伏期,并有排菌(毒)的危险。

6、羊黑疫:梭状芽孢杆菌属中的细菌引起的一种急性传染病。

传染性坏死性肝炎,B型诺维梭菌绵羊山羊急性高度致死性毒血症。

特征,肝实质的坏死病灶。

7、季节性:某些动物传染病经常发生于一定的季节,或在一定的季节出现发病率显著上升的现象,称为流行过程的季节性。

8、大头瘟:鸭瘟,即鸭感染鸭瘟病毒后,临床上部分病鸭的头颈部肿胀,俗称“大头瘟”。

9、紧急接种:是指在发生传染时,为了迅速控制和扑灭疫情而对疫区和受威胁区尚未发病的动物进行的应急性计划外免疫接种。

10.珍珠病:牛发生结核病时,其胸膜和腹膜发生密集半透明的白色或灰白色坚硬结核结节,形似珍珠,称为“珍珠病”。

11.附红细胞体病:简称附红体病。

是由附红细胞体引起的一种人兽共患传染病,以贫血、黄疸和发热为特征。

12.免疫程序:是指据一定地区养殖场或特定动物群体内传染病的流行状况、动物健康状况和不同疫苗特性,为特定动物群制定的接种计划,包括接种疫苗的类型、顺序、时间、次数、方法、时间间隔等规程和次序。

13.传染性海绵状脑病(TSE):又称朊病毒病,是由朊病毒引起人和动物的一组具有共同特征的散发性、亚急性、渐进性、致死性中枢神经系统疫性疾病,以潜伏期长、共济失调、震颤、感觉过敏、痴呆、行为反常,病程缓慢,但最终均死亡为特征。

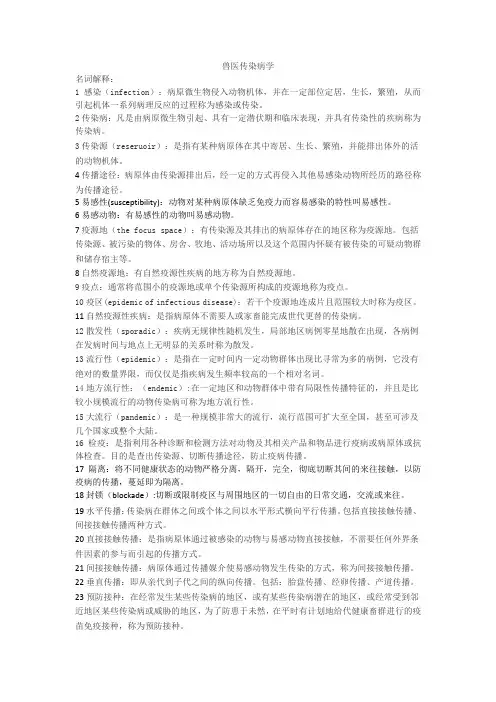

兽医传染病学名词解释:1感染(infection):病原微生物侵入动物机体,并在一定部位定居,生长,繁殖,从而引起机体一系列病理反应的过程称为感染或传染。

2传染病:凡是由病原微生物引起、具有一定潜伏期和临床表现,并具有传染性的疾病称为传染病。

3传染源(reseruoir):是指有某种病原体在其中寄居、生长、繁殖,并能排出体外的活的动物机体。

4传播途径:病原体由传染源排出后,经一定的方式再侵入其他易感染动物所经历的路径称为传播途径。

5易感性(susceptibility):动物对某种病原体缺乏免疫力而容易感染的特性叫易感性。

6易感动物:有易感性的动物叫易感动物。

7疫源地(the focus space):有传染源及其排出的病原体存在的地区称为疫源地。

包括传染源、被污染的物体、房舍、牧地、活动场所以及这个范围内怀疑有被传染的可疑动物群和储存宿主等。

8自然疫源地:有自然疫源性疾病的地方称为自然疫源地。

9疫点:通常将范围小的疫源地或单个传染源所构成的疫源地称为疫点。

10疫区(epidemic of infectious disease):若干个疫源地连成片且范围较大时称为疫区。

11自然疫源性疾病:是指病原体不需要人或家畜能完成世代更替的传染病。

12散发性(sporadic):疾病无规律性随机发生,局部地区病例零星地散在出现,各病例在发病时间与地点上无明显的关系时称为散发。

13流行性(epidemic):是指在一定时间内一定动物群体出现比寻常为多的病例,它没有绝对的数量界限,而仅仅是指疾病发生频率较高的一个相对名词。

14地方流行性:(endemic):在一定地区和动物群体中带有局限性传播特征的,并且是比较小规模流行的动物传染病可称为地方流行性。

15大流行(pandemic):是一种规模非常大的流行,流行范围可扩大至全国,甚至可涉及几个国家或整个大陆。

16检疫:是指利用各种诊断和检测方法对动物及其相关产品和物品进行疫病或病原体或抗体检查。

第一章动物传染病的传染过程和流行过程第一节感染和传染病的概念1、感染(传染):病原微生物侵入动物机体,并在一定的部位定居、生长、繁殖,从而引起机体一系列病理反应的过程称为感染或传染。

2、传染病:凡是由病原微生物引起的、具有一定的潜伏期和临诊表现,并具有传染性的疾病称为传染病。

3、传染病的特性(1)传染病是在一定环境条件下由病原微生物与机体相互作用所引起的,每一种传染病都有其特异的致病微生物存在;(2)传染病具有传染性和流行性;(3)被感染的机体发生特异性反应;(4)大多数耐过传染病的动物能获得特异性免疫;(5)具有特征性的临诊表现和具有一定的潜伏期。

第二节感染的类型和传染病的分类1、感染的类型(1)按病原体的来源分:外源性和内源性感染。

若其从外界侵入机体引起的感染过程,称为外源性感染,如果病原体是寄生在动物机体内的条件性致病微生物,在机体正常的情况下,它并不表现出致病性,但当受不良因素影响而使动物机体抵抗力减弱时,导致病原微生物的活化,毒力增强并大量繁殖,最后引起机体发病,这就是内源性感染。

(2)根据感染病原体的种类:单纯感染、混合感染、原发感染和继发感染(3)依据感染后所出现症状的严重程度:显性感染、隐性感染、顿挫感染和一过性感染(4)按感染部位分:局部感染和全身感染(5)按症状是否典型:典型感染和非典型感染(6)按疾病严重性:良性感染和恶性感染(7)按病程长短分:最急性、急性、亚急性和慢性感染(8)病毒的持续性感染是指动物长期持续的感染状态,由于入侵的病毒不能杀死宿主细胞,因而两者之间形成共生平衡,感染动物可长期或终身带毒,并经常或反复不定期向外排毒,但常缺乏或出现与免疫病理反应有关的临阵症状;长程感染(朊病毒、朊粒感染)是指潜伏期长,发病呈进行性且最后常以死亡为转归的病毒感染。

第三节传染病病程的发展阶段1、传染病的发展过程在大多数情况下具有严格的规律性,大致可以分为潜伏期、前驱期、明显期(发病期)和转归期四个阶段(1)潜伏期:从病原体侵入机体并进行繁殖时起,直到疾病的最初临诊症状开始出现为止。

动物传染病基础知识(一)传染病的概念传染:病原微生物侵入动物机体,并在一定的部位定居,生长繁殖,从而引起一系列病理反应,这个过程叫做传染,也叫做传染过程,有的称为感染。

动物不呈现任何临床症状的叫隐性传染,出现症状的叫显性传染。

传染病:由病原微生物引起,具有一定潜伏期和临床表现,具有传染性的疾病叫做传染病。

(二)动物传染病的特征在临床上,不同传染病的表现千差万别,同一种传染病在不同种类的动物上的表现也是多种多样,甚至对同种动物不同个体的致病作用和临床表现也有所差异。

但与非传染性疾病相比,传染病具有以下共同特征。

1、传染病由病原微生物引起的每种传染病都是由特定的病原体引起的,如新城疫病毒感染鸡群引起鸡新城疫,猪瘟病毒感染猪群导致猪瘟等,多杀性巴氏杆菌引发禽霍乱等。

2、传染病具有传染性和流行性病原微生物能在患病动物体内增殖并不断排出体外,通过一定的途径再感染另外的易感动物而引起具有相同症状的疫病。

这种使疾病不断向周围散播传染的现象,是传染病与非传染病区别的一个重要特征。

在一定的地区和一定的时间内,传染病在易感动物群中从个体发病扩散到整个群体感染发病的过程,便构成了传染病的流行。

3、感染动物机体可出现特异性的免疫学反应感染动物在病原体或其代谢产物的刺激下,能够出现特异性的免疫生物学变化,并产生特异性抗体和(或)变态反应,这些可用血清学方法和变态反应方法检查出来(传染病的一种诊断方法)。

4、传染病耐过动物可获得特异性免疫力多种传染病发生后,没有死亡的患病能产生特异性的免疫力,并在一定时期内或终身不再感染该种病原体(免疫注射时产生免疫力的理论基础)。

5、被感染动物有一定的临床表现和病理变化大多数传染病都有明显的特征性的临床症状和病理变化,而且在一定时期或地区范围内呈现群发性疾病表现。

6、传染病的发生具有明显的阶段性和流行规律个体发病动物通常具有潜伏期、前驱期、临床明显期和恢复期四个阶段,传染病在群体中流行时通常具有相对稳定的病程和特定的流行规律。

动物传染病学基础知识一、相关概念1、传染:病原微生物侵入动物机体,在一定部位定居,生长繁殖并引起不同程度的病理反应过程,称为传染。

感染:感染是传染的第一步,即病原微生物侵入易感动物。

感染的类型:A、显性感染和隐性感染:病原体侵入机体后,动物表现出该病特有临床症状的感染过程称为显性感染。

显性感染过程中表现出某病的特征性症状的称为典型感染,反之称为非典型感染。

机体不出现任何临床症状,呈隐蔽经过的感染称为隐性感染或亚临床感染。

隐性感染动物体内的病理变化,依病原体种类和机体状态而不同,有些被感染动物虽然外表看不到症状,但体内可呈现一定的病理变化,而另一些隐性感染动物既无临床症状又无病理变化,一般只能通过微生物学或免疫学方法检查出来。

开始症状较轻,特征性症状未出现就恢复的感染过程称为消散型感染(或称一过型)。

开始症状较重,但特征性症状尚未出现即迅速康复的感染过程称为顿挫型感染。

感染临诊表现比较轻缓的称为温和型感染。

B、局部感染和全身感染,C、最急性、急性、亚急性和慢性感染。

D、外源性感染和内源性感染。

E、单纯感染、混合感染、原发性感染、继发感染和协同感染。

F、良性感染和恶性感染。

G、持续性感染与慢病毒感染:持续性感染是指在入侵的病毒不能杀死宿主细胞而形成病毒与宿主细胞间的共生平衡时,感染动物可在一定时期内带毒或终生带毒,而且经常或反复不定期地向体外排出病毒,但不出现临床症状或仅出现与免疫病理反应相关症状的一种感染状态。

持续性感染包括潜伏性感染、慢性感染、隐性感染和慢病毒感染等。

疱疹病毒、披膜病毒、副粘病毒、反转录病毒和朊病毒等科属的成员常能导致持续性感染。

慢病毒感染又称长程感染,是指潜伏期长、发病呈进行性经过最终以死亡转归的感染过程。

慢病毒感染时,被感染动物的病情发展缓慢,但不断恶化且最后以死亡而告终。

朊病毒和慢病毒引起的感染多属此类。

常见的慢病毒感染性传染病有牛海绵状脑病、绵羊痒病、梅迪-维斯纳病,山羊关节炎-脑炎和克雅病等。

第一章传染病发生和流行的规律★1、感染(infection):病原微生物侵入动物机体,并在一定的部位定居、生长繁殖,从而引起机体产生一系列的病理反应,这个过程称为感染。

动物被病原体感染后会有不同的临诊表现,从无任何症状到有明显症状甚至死亡,这种不同的表现称为感染梯度(gradient of infection)。

这种现象是病原的致病性、毒力与宿主特性,例如易感性、病理反应和临诊反应综合作用的结果。

2、朊病毒(也称朊粒)感染(prion infection):又称长程感染。

是指潜伏期长,发病呈进行性且最后常以死亡为转归的病毒感染。

3、重复感染(recurrent infection):指动物体对某种或某些病原的多次重复感染,其原因主要是机体的免疫力不足,免疫机能下降或与免疫抑制等因素有关。

4、抗感染免疫(anti-infectious immunity):在多数情况下,动物机体的内环境不适合侵入的病原微生物生长繁殖,或动物机体能迅速动员全身的防卫力量将该病原微生物消灭,使其不出现明显的病理变化和临床症状。

5、动物传染病学:是研究动物传染病的发生和发展的规律以及预防和消灭这些传染病方法的科学。

它包括研究动物传染病发生和发展的规律性,预防和消灭传染病的一般性措施,以及各种动物传染病的分布、病原、流行病学、发病机理、病理变化、临诊症状、诊断和防治措施等。

★6、传染病(infectious disease):是指由特定病原微生物引起的,有一定潜伏期和临床表现并具有传染性的疾病。

其中人兽共患传染病(zoonosis)是指人与脊椎动物共同罹患的传染病,如鼠疫、狂犬病等。

7、易感性(susceptibility):动物体对某种病原微生物缺乏抵抗力或免疫力低时,不能抵御病原体的入侵而感染,则称为动物对该病原体具有易感性,而具有易感性的动物常被称为易感动物。

8、兽医流行病学(veterinary epidemiology):是研究动物群体中疾病的决定因素和分布规律,制定有效防制对策并评价其效果的科学。

《动物传染病防治技术》复习思考题参考答案湖南环境生物职业技术学院二○一五年二月目录项目一动物传染病的传染和流行过程---复习思考题参考答案项目二动物传染病的综合防治---复习思考题参考答案项目三多种动物共患传染病---复习思考题参考答案项目四猪的主要传染病---复习思考题参考答案项目五家禽主要传染病---复习思考题参考答案项目六牛羊主要传染病---复习思考题参考答案项目七其他动物传染病---复习思考题参考答案项目一动物传染病的传染和流行过程---复习思考题参考答案一、名词解释1.感染: 病原微生物侵入动物机体, 并在一定部位定居、生长繁殖, 从而引起一系列病理反应, 这个过程称为感染。

2.疫源地: 有传染源及其排出的病原体存在的地区称为疫源地。

3.地方流行性: 在一定的地区和畜群中, 带有局限性传播特征的, 并且是比较小规模流行的家畜传染病。

4.传染病: 凡是由病原微生物引起, 具有一定潜伏期和临诊表现, 并具有传染性的疾病, 称为传染病。

5.局部感染: 病原体局限在机体内一定部位生长繁殖, 引起一定程度的病变。

6、全身感染: 感染的病原微生物或其他代谢产物, 突破机体的防御屏障扩散到全身并引起全身症状。

7、隐性感染:病原微生物侵入动物机体后, 动物不出现任何临床症状的感染。

8、显性感染:病原体侵入动物机体后, 动物表现出该病特有的临床症状的过程。

二、填空题1.(潜伏期)(前驱期)(发病期)(转归期)2.(传染源)(传播途径)(易感动物)3.(外源性感染)(内源性感染)三、单项选择题四、多项选择题五、计算题解: 未发生猪瘟头数为: 5000-200=4800(头)接种的保护率为: 4800/5000×100 %=96 %答: 该猪场猪的接种保护率是96%六、简答题1.答: (1)由特异性病原微生物所引起;(2)具有传染性和流行性;(3)被感染的动物机体发生特异性的免疫学反应;(4)耐过动物能获得特异性免疫;(5)具有一定的临床表现和病理变化。

第一章家畜传染病的传染过程和流行过程一、感染和传染病的概念病原微生物侵入动物机体,并在一定的部位定居、生长繁殖,从而引起机体一系列的 病理反应,这个过程称为感染。

病原微生物在其物种进化过程中形成了以某些动物的机体 作为生长繁殖的场所,过寄生生活,并不断侵入新的寄生机体,亦即不断传播的特性。

这 样其物种才能保持下来,否则就会被消灭。

而家畜为了自卫形成了各种防御机能以对抗病 原微生物的侵犯。

在感染过程中,动物机体和病原微生物在一定环境条件影响下不断相互 作用与相互斗争,其结果由于双方力量的对比和相互作用的条件不同而表现不同的形式。

当病原微生物具有相当的毒力和数量,而机体的抵抗力相对地比较弱时,病原体侵入 动物体后可不断生长繁殖并引起一系列病理变化,动物体在临诊上出现一定的症状,这一 过程就称为显性感染。

如果侵入的病原微生物定居在某一部位,虽能进行一定程度的生长 繁殖,但动物不呈现任何症状,亦即动物与病原体之间的斗争处于暂时的、相对的平衡状 态,这种状态称为隐性感染。

处于这种情况下的动物称为带菌者。

健康带菌是隐性感染的 结果,但隐性感染是否造成带菌现象须视具体情况而定。

病原微生物进入动物体不一定引起感染过程。

在多数情况下,动物体的身体条件不适 合于侵入的病原微生物生长繁殖,或动物体能迅速动员防御力量将该侵入者消灭,从而不 出现可见的病理变化和临诊症状,这种状态就称为抗感染免疫。

换句话说,抗感染免疫就 是机体对病原微生物的不同程度的抵抗力。

动物对某一病原微生物没有免疫力(亦即没有 抵抗力)称为有易感性。

病原微生物只有侵入有易感性的机体才能引起感染过程。

凡是由病原微生物引起,具有一定的潜伏期和临诊表现,并具有传染性的疾病,称为 传染病。

传染病的表现虽然多种多样,但亦具有一些共同特性,根据这些特性可与其他非 传染病相区别。

这些特性是:1.传染病是由病原微生物与机体相互作用所引起的。

每一种传染病都有其特异的致病 性微生物存在,如猪瘟是由猪瘟病毒引起的,没有猪瘟病毒就不会发生猪瘟。

一、名词解释1.感染:病原微生物侵入动物机体,并在一定的部位定居,生长繁殖, 从而引起机体一系列病理反应,这个过程称为感染。

2.传染病:凡是由病原微生物引起,具有一定的潜伏期和临诊表现,并具有传染性的疾病,称为传染病。

3.禽畜的易感性:家畜对于某种传染病病抵抗力的大小,抵抗力大、易感性小。

该地区畜群中易感个体所占的百分率,直接影响到传染病是否能造成流行以及疫病的严重程度4.生物性传播: 某些病原体(如立克次体)在感染家畜前,必须先在某种节肢动物体内经过繁殖、才能有效传播疫病5.疫源地的概念:传染源及其排出的病原体存在的地区,包括传染源及其排出的病原微生物所污染的物体、房舍、牧地、活动场所,以及怀疑有被传染的可疑动物群和储存宿主所在的地区。

6.什么是自然疫源地和自然疫源性疾病,病毒性和细菌性疫病各举例5个。

一些疫病的病原体在自然条件下,即使没有人类或家畜的参与,也可以通过传播媒价(主要是节肢动物)感染宿主(野生动物)造成流行,并且借此在自然界长期存在。

这些疫病称为自然疫源性疾病。

存在有···的地方称为自然疫源地7.疫病流行的散发性(sporadic):疫发生无规律性,随机发生,局部地区病例零星地散在发生,各病例在发病时间与发病地点上没有明显的关系时,称为散发。

传染病为什么会出现这种散发的形式8.地方流行性(endemic) 在一定的地区中畜群发生规模比较小的家畜传染病的流行,可称为地方流行性。

有两方面的含义:病的发生在数量上超过散发;局限在一定地区或谓有一定的地区性。

9.流行性(epidemic)10.疫点:单个传染源或单个疫源地,指患病畜所在畜舍、草场、饮水点或牧场等。

11.疫区:空间上许多相互连接的疫源地,除病畜所在畜舍、草场、饮水点外,还包括发病前后到过之处。

在疫区的周围为受威胁区。

12.疫病预防(prevention):采取各种措施,将疫病排除于一个未受感染的畜群之外。

传染和传染病的概念传染病原微生物侵入动物机体并在其内繁殖,引起机体的免疫反应,从而导致疾病的发生。

传染病是人类社会长期以来面临的一大公共卫生问题。

本文将从传染和传染病的概念、传染病原微生物的侵入机体以及传染病的防控等方面展开论述。

1. 传染和传染病的概念传染是指病原微生物通过空气、食物、水、接触等途径,从一个感染者传播给其他人,使其发生相同疾病。

传染病是由病原微生物引起的一类可通过直接或间接接触传播的疾病。

传染病具有接触性、季节性和地域性等特点,严重影响人类的健康和生活。

2. 传染病原微生物的侵入机体传染病原微生物主要包括细菌、病毒、真菌和寄生虫等。

细菌是一类单细胞或多细胞的微生物,它们通过生物体表面和呼吸道等途径进入机体,并在机体内繁殖,引起疾病的发生。

病毒是一种具有核酸基因组的微生物,它们通过直接接触、飞沫传播等途径进入机体,感染机体的细胞并破坏其功能,引发疾病。

真菌是一类多细胞的微生物,它们通过皮肤、粘膜等途径侵入机体,并引起感染和疾病的发生。

寄生虫是一类依赖宿主生活并从中获取养分的生物体,它们通过蚊虫叮咬、食物等途径进入机体,寄生在器官或组织中,并引起相应疾病。

3. 传染病的防控传染病的防控是人类社会重要的公共卫生工作之一。

有效的防控措施包括病原微生物的诊断和检测、预防接种、个人防护、环境卫生和社会干预等方面。

病原微生物的诊断和检测是确定传染病的病原体的重要手段,通过病原学实验和分子生物学方法可以快速准确地确定病原体的种类和数量。

预防接种是通过给予人体具有特异免疫原性的疫苗,使人体产生免疫反应,并形成一定程度的保护能力,从而预防传染病的发生。

个人防护是防止传染病传播的重要措施之一,包括佩戴口罩、勤洗手、保持良好的个人卫生和生活习惯等。

环境卫生是保持室内外环境的清洁和卫生,减少病原微生物的滋生和传播,从而降低传染病的发生率。

社会干预是通过加强社会宣传、教育和法律法规等手段,提高公众对传染病防控措施的认识和遵守程度,从而促进传染病的控制和治理。