历史古装剧中的常见错误

- 格式:doc

- 大小:20.50 KB

- 文档页数:2

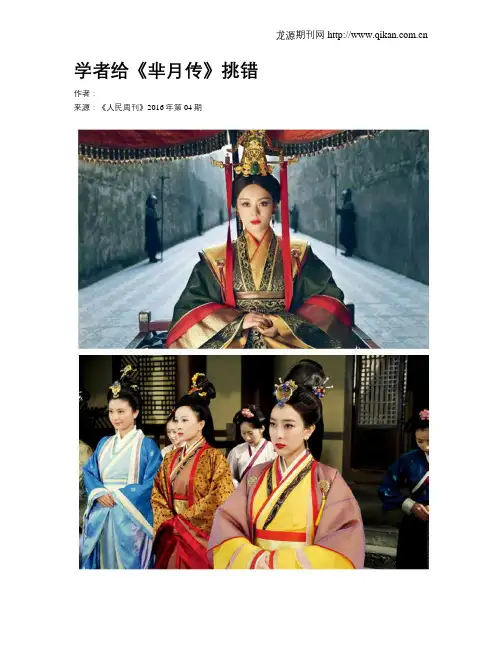

学者给《芈月传》挑错作者:来源:《人民周刊》2016年第04期历史传奇剧《芈月传》热播,但剧中史实、服装、语言等方面频被观众挑错。

语言漏洞:今文古用《芈月传》是根据秦宣太后的历史改编而成,不属于架空历史。

首播当晚,剧中先后出现了商鞅、楚威王、屈原等历史人物。

有观众指出,商鞅被车裂是死后处刑,而非剧中展示的生前受刑;商鞅被车裂的时间是公元前338年,屈原的出生日期则是公元前340年,不可能出现剧中屈原谈论商鞅之死的情节。

就连为向夫人助产的巫婆所唱的歌曲,也被观众指出是几十年后才被屈原写出来的《九歌·东皇太一》。

《芈月传》还出现了“今文古用”常见漏洞。

“‘来而不往,非礼也’出自西汉,‘老虎的屁股摸不得’是现代汉语用法,这是‘秦说汉语’的漏洞。

”有网友批评道。

服饰错误:张冠李戴古装剧《芈月传》开播不久,剧中人物服饰华美、巍峨高冠,走马灯般亮相。

南京服饰史学者、金陵老年大学文史系教师黄强表示,该剧服装造型与战国末期至秦朝的装扮颇有出入,甚至犯了不少张冠李戴的常识错误。

《芈月传》的故事被设定在战国时期,电视画面整体的色调方面,剧组采用的思路是“秦国尚黑,霸气内敛;楚国尚红,灵秀鲜艳”。

不过,不少观众吐槽,这种设定虽说从视觉大方向上看没问题,但具体到人物的服装,“还是过于艳丽,楚国人大多是佩戴玉石制品,而不像剧里那样穿金戴银;衣服的质地也太过现代,棉麻感太弱,没有秦朝时期的年代感。

”还有更较真的观众,专门找来了古代官员的官帽形制,对比剧照而指出剧中版本“过于超前”。

赵文瑄的冕冠垂旒搞错了周代盛行冕服制度,冕服中的冕冠,就是君王头上戴的有护板的冠。

冕服制度,周代已具备规模。

冕冠上的垂旒数由冕的种类与戴冕者身份来确定,有三旒、五旒、七旒、九旒与十二旒等。

衮冕十二旒,每旒十二颗玉,以五彩玉为之,用玉二百八十八颗(前后两面);鷩冕九旒,用玉二百一十六颗;毳冕七旒,用玉一百六十八颗;絺冕五旒,用玉一百二十颗;玄冕三旒,用玉七十二颗。

盘点《甄嬛传》中那些与历史不符的十大破绽2012年05月04日 10:22 来源:海南在线依据同名小说改编的宫斗题材电视连续剧《甄嬛传》近日抢占收视率的制高点,尽管书迷先前表示戴旗帽踏盆底鞋的甄嬛很难接受,但是剧播出后普遍反响都说好看。

细心的观众不难发现,原本架空撰写的小说被生搬硬套地拍成清宫剧后,出现很多难以自圆其说的地方,今天编编精选了如下十个最明显的破绽与大家八卦下。

破绽一:后宫佳丽的名字都与雍正后妃名讳不符虽然古代女子的名字一般都不记载,通常都以**氏带过。

但是,清朝是满族人统治汉族人,清朝长期实行的是民族隔离政策,规定满汉不通婚,皇室宗亲娶的必定是在旗的女子。

爱看清宫剧的T X都知道,常见的满族姓氏有这些:章佳氏、佟佳氏、乌雅氏、乌苏氏、董鄂氏、钮祜禄氏、郭络罗氏、叶赫那拉氏等。

甄嬛、安陵容、朱修宜这些,显然都是汉族女子的名讳。

满汉不通婚,或严格来说是旗民不结亲,是满族的旗制,祖制或祖训,后来渐渐成了全族人的定规,而并非大清律的一条。

清朝的选秀女制度,3年选一次,要严格审查旗属与年龄,不在旗的想参加选秀,势比登天;在旗的想逃避选秀,也是自讨苦吃。

直到光绪二十七年(1901)十二月二十三日,慈禧发布懿旨,才最终废除“满汉不通婚”祖制。

但慈禧仍然规定了:如遇选秀女年份,仍由八旗挑取,不得采及汉人。

清宫会有他国进贡的异族女子入宫,比如很出名的香妃,只不过这些女子是不能享有生育权的,后宫的避孕措施做得非常到位。

破绽二:雍正虽然是老四但并不叫玄凌《甄嬛传》里的皇帝名叫玄凌,虽然也是先帝第四子,被甄嬛和纯元皇后称为“四郎”,因此编剧就让陈建斌当起了“四爷”雍正。

事实上,雍正的名讳是爱新觉罗·胤禛。

清世宗爱新觉罗·胤禛(公元1678年—公元1735年),满族,母为康熙孝恭仁皇后乌雅氏,清圣祖玄烨第四子,是清朝入关后第三位皇帝,1722—1735年在位,年号雍正,死后葬于清西陵之泰陵,庙号世宗,谥号敬天昌运建中表正文武英明宽仁信毅睿圣大孝至诚宪皇帝。

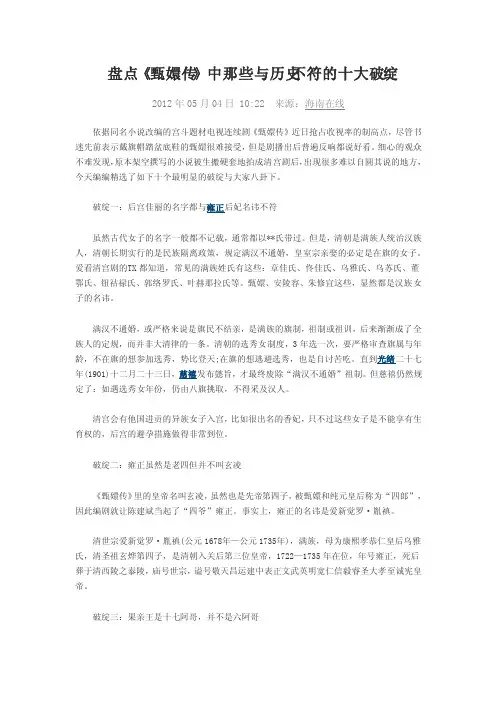

《芈月传》服装犯常识错误古装剧《芈月传》开播不久,剧中人物服饰华美、巍峨高冠,走马灯般亮相。

由于该剧是根据秦宣太后历史改编而成,不属于架空历史,难免被眼尖的观众挑出刺儿来。

南京服饰史学者、金陵老年大学文史系教师黄强对扬子晚报记者表示,该剧服装造型与战国末期至秦朝的装扮颇有出入,甚至犯了不少张冠李戴的常识错误。

错误1赵文瑄的冕冠垂旒搞错啦周代盛行冕服制度,冕服中的冕冠,就是君王头上戴的有护板的冠。

冕服制度,周代已具备规模。

冕冠上的垂旒数由冕的种类与戴冕者身份来确定,有三旒、五旒、七旒、九旒与十二旒等。

衮冕十二旒,每旒十二颗玉,以五彩玉为之,用玉二百八十八颗(前后两面);鷩冕九旒,用玉二百一十六颗;毳冕七旒,用玉一百六十八颗;絺冕五旒,用玉一百二十颗;玄冕三旒,用玉七十二颗。

戴十二旒者为帝王,诸侯、卿大夫、大夫,只能九旒、七旒、五旒。

垂旒的数量与身份是对应的,垂旒多的,说明官位大,品级高;垂旒少的,官小品低。

因此不管官员认识不认识,通过冠冕的垂旒,就可以看出官位高低,对于从事服务、保卫工作的侍从来说,尤其重要。

一眼就辨别出大官、小官,引导时很方便,享受不同等级服务时,也不会出错。

在黄强看来,《芈月传》中,赵文瑄饰演的楚威王戴冕冠,但是垂旒不对。

君王垂旒前后各12,每旒12颗玉。

“我数了一下是11垂旒,而且旒珠不是玉,远远不止12颗,是三十几颗。

历史上没有这样的垂旒。

”错误2冕服少了“十二章纹”上古时期冕服上绣有十二章纹。

周代冕服多为玄衣、纁裳,上衣颜色象征未明之衣,下裳表示黄昏之地。

集天地之一统,有提醒君王勤政的用意。

衣服上绣日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻十二章纹。

十二章纹的色彩,根据典籍,山龙纯青色,华虫纯黄色,宗彝为黑色,藻为白色,火为红色,粉米为白色;日用白色,月用青色,星辰用黄色,因此有白、青、黄、赤、黑五色,绣之于衣,就是五彩。

古代帝王在最重要、最隆重的祭祀场合下,穿十二章纹的冕服。

关于古装剧篡改历史的调查报告正文:一、调查目的与背景古装剧作为中国影视剧的重要类型之一,受到了广大观众的喜爱。

然而,近年来,一些古装剧在呈现历史背景时,存在着对历史事实的篡改现象。

本调查报告旨在对古装剧中的历史篡改现象进行全面调查,并提供相关建议以促进古装剧创作更加尊重历史事实。

二、调查方法和范围为了全面了解古装剧的历史篡改现象,我们采取了多种调查方法。

首先,我们对近年来热播的古装剧进行了深入研究和分析,包括观看剧集、阅读剧本和剧评等。

其次,我们与古装剧相关的专业人士、历史学家和影视制作人进行了访谈,收集他们对历史篡改问题的看法和意见。

最后,我们通过问卷调查收集了观众对古装剧历史篡改现象的认知和看法。

本次调查的范围主要涵盖了近五年内播出的古装剧,并选择了代表性的剧集作为研究对象。

我们的调查重点主要关注剧集中的历史信息是否准确、是否存在明显的篡改行为以及引起观众对历史的误解等问题。

三、调查结果与分析1.古装剧中的历史事实篡改现象我们的调查发现,近年来的一些古装剧存在着对历史事实的篡改现象。

这些篡改主要体现在以下几个方面:历史人物形象的歪曲、历史事件的虚构、历史背景的错误等。

其中,一些古装剧以增加剧情吸引观众为借口,对历史人物进行了明显的歪曲,使得观众对历史人物的认识产生了误导。

同时,还存在一些剧集对重大历史事件进行虚构的情况,导致观众对历史事实的理解产生了偏差。

2.古装剧历史篡改现象的原因分析为什么会出现古装剧中的历史篡改现象?经过调查和分析,我们得出以下几个可能的原因:商业考量、观众导向、审查限制和历史知识缺失等。

商业考量是古装剧存在历史篡改的一个重要原因,制作方为了追求商业利益,可能会忽视历史事实的真实性。

观众导向是另一个重要因素,为了迎合观众的口味和需求,一些剧集可能会故意篡改历史,使剧情更加刺激。

此外,审查限制也是导致历史篡改的原因之一,一些剧集在审查中可能需要做出一些改动,这些改动可能会导致历史的篡改。

电视剧《康熙王朝》中的史实性错误《康熙王朝》是由陈道明、斯琴高娃主演的历史、传记类电视剧,是在二月河的小说《康熙大帝》基础上改编的,主要演绎清朝康熙皇帝在位时的历史故事。

该剧从顺治皇帝哀痛爱妃董鄂妃病故时讲起,直至康熙在位六十一年驾崩而止。

2011年12月,该剧获得中国电视剧产业二十年“百部优秀电视剧”奖。

但此部电视剧中,史实错误众多,在此整理,供大家分享、交流:第一:孝庄太后,本名布木布泰,是蒙古科尔沁部贝勒塞桑的女儿。

康熙的祖母经常在剧中自称孝庄,但“孝庄”是死后的谥号,她本人是不能用谥号自称的,本人在世时是不知道的,更不可能说“我孝庄如何如何”之类的话。

还有剧中她的死亡时间是错误的,历史记载是康熙二十六年十二月,康熙给祖母上尊谥:孝庄仁宣诚宪恭懿翊天启圣文皇后,但剧中好像安排到了康熙四十几年。

孝庄死时,康熙侍奉在旁,而剧中则说是康熙在外征战。

并且,在太皇太后薨后,苏麻喇姑的牌位居然与孝庄摆在一起,要知道苏麻死后康熙不过按嫔礼葬之,她是康熙四十四年,是在孝庄死了多年后才去世的,若两个人的牌位摆在一起,这也是不可能发生的第二:董鄂妃比顺治皇帝小一岁而不是大三岁,苏麻喇姑比孝庄太后还大一岁,比康熙皇帝大四十二岁,而不是比康熙皇帝大三岁,苏麻喇姑更不会与康熙发生什么感情上的恩怨。

苏麻是孝庄皇太后的侍女,年龄与孝庄相仿,是康熙皇帝祖母辈的人,也是顺治、康熙两代皇帝的启蒙老师。

第三:第二集中,顺治宠爱的董鄂妃患上了天花,佟妃恨恨地对孝庄太后说:‘一个汉女’把皇上迷得七晕八素的。

康熙生母佟佳氏称董鄂妃为“汉女”,其实,董鄂妃是鄂硕的女儿,地道的满人,况且,那个时候董鄂妃是皇贵妃,一个妃子怎可这般无礼?而且孝庄太后居然还封佟妃做皇后,连徽号都起好了。

事实上,她是直接从妃母以子贵做了太后的,不是谁封的。

第四:第三集中,孝庄皇太后与顺治帝在太庙里面的对话那一段,太庙墙上挂着多尔衮的画像,与事实不符,多尔衮死于顺治七年,顺治帝撤掉了他的庙享,废了他一切封号,直到乾隆年间才恢复其亲王封号,重新配享太庙,此时已经是顺治朝晚年,所以此处显然不可能有多尔衮的画像。

电视剧《甄嬛传》中的史实性错误电视剧《甄嬛传》中的史实性错误一、背景介绍电视剧《甄嬛传》是一部以后宫斗争为背景的古装剧,于2011年首播后引起了广泛关注。

然而,观众发现该剧中存在着一些与历史事实不符的情节和细节描写,本文将对其中的史实性错误进行详细分析和解释。

二、甄嬛的身份错漏⒈《甄嬛传》中将甄嬛描绘成一个普通宫女,然而历史真实资料表明,甄嬛在入宫前是具有贵族地位的。

她为了顺应时代潮流,假扮成平民宫女。

⒉剧中描绘甄嬛为光绪帝的皇后,但实际上,光绪帝在位期间并未有皇后,而是有多位妃嫔。

三、宫廷规矩的错误描写⒈《甄嬛传》中宫廷中出现了大量的私通、将军、偷情等情节,然而按照清朝时的宫廷规矩,这些行为是严格禁止的,并且有着严厉的惩罚。

⒉剧中的宫廷礼仪、宴会场景等描绘也存在一些错误,与历史上的真实情况有所出入。

四、历史事件的年代错误⒈剧中将一些历史事件的年代错乱,导致观众对历史事实的认知产生了误导。

例如,一些历史事件被放置在不正确的时间点上。

⒉此外,剧中对于一些历史事件的描写也存在一定的夸张和虚构成分,进一步偏离了真实的历史情况。

五、与历史人物的关系错误⒈剧中对于历史人物的关系描写存在错误,有些人物的角色在真实历史中并不存在,或者与剧中的描写不符。

⒉与真实历史中存在的人物对话或互动的情节也存在不准确的情况。

六、文化传统、服饰等的错误描绘⒈《甄嬛传》中对于一些文化传统和习俗的描写存在错误,例如年节庆祝活动的场景、宴会礼仪的表现等与历史文化背景不符。

⒉剧中对于服饰的描绘也存在不准确的情况,服饰风格和细节与真实的历史背景不符。

附件:本文无附件。

法律名词及注释:⒈法律名词:虚构成分。

指作品中的情节、人物、事件等与真实历史事实不符合的部分。

⒉注释:本文中注释所提到的法律名词,是指在相关法律法规中明确定义的词汇,用于解释和说明相关法律的内容及适用范围。

电视剧《甄嬛传》中的史实性错误电视剧《甄嬛传》自上映以来,凭借其精美的画面、跌宕起伏的剧情以及出色的演员阵容,赢得了广大观众的喜爱。

然而,在观看的过程中,细心的人们会发现其中存在一些史实性错误,以下列举几处:首先,剧中甄嬛被选入宫中时,所穿的是一身素色长袍,头戴简单的发饰。

然而,在清朝时期,选秀入宫的女子通常要穿着华丽的服饰,头饰也是琳琅满目。

这样的服饰和头饰,不仅能展现女子的美貌,还能彰显身份地位。

其次,在剧中,甄嬛与雍正皇帝的婚姻生活充满了浪漫与甜蜜。

然而,在清朝,皇帝与后宫妃子的婚姻并非如剧中描绘的那样美好。

后宫妃子们为了争夺皇帝的宠爱,常常陷入勾心斗角、尔虞我诈的境地。

此外,清朝后宫妃子地位低微,生活凄苦,与剧中描述的豪华生活相差甚远。

再者,剧中甄嬛被封为皇后后,享受着无尽的荣华富贵。

然而,在清朝,皇后并非后宫之主,而是皇帝的正室。

后宫之主应为皇贵妃,地位仅次于皇后。

而皇贵妃以下,还有众多妃嫔、贵人、答应等,等级森严。

此外,剧中甄嬛与雍正皇帝的子女众多,然而,清朝皇帝的子女数量并不多。

据统计,雍正皇帝共有十个子女,其中只有四个儿子和四个女儿存活至成年。

因此,剧中甄嬛所生的子女数量与史实不符。

最后,剧中甄嬛的结局十分美满,然而,在清朝后宫,妃子们往往命运多舛。

许多妃子因失宠、病逝等原因,结局凄凉。

因此,甄嬛的结局与史实相差甚远。

总之,《甄嬛传》作为一部优秀的电视剧,在艺术加工的同时,也融入了许多史实性错误。

虽然这些错误并未影响该剧的整体观感,但作为一名观众,了解并纠正这些错误,有助于我们更好地欣赏这部作品。

很少看电视剧。

偶尔看上几集。

尽管很少看,但是依然发现了一些问题,常常因此被搞得了无兴趣。

这些错误不是一般意义上的“穿帮”,如《天龙八部》中段誉竟然戴手表的那种失误,而是在设计情节时出现了问题。

我认为出现这些问题的主要原因是导演文化修养还是不够,很多历史事实都不知道,以至于产生了这些错误。

下面列举几处近期发现的问题,如果有相关人士能看到,算是个提醒吧。

1.《中国兄弟连》情节:国民党军队有一部电台,苦于没有电源而无法和上级联系。

于是曲连长带着新四军偷袭鬼子驻地,从日本鬼子的摩托车上为国民党的电台抢得一块电瓶。

问题:电视上的抢到的电池只有巴掌大小,怎么可能用于电台?即使对付着能用,又怎能连续使用那么久?若干集以后,还有一个剧中人物说“电池没电了,无法和上级联系”的情节。

事实:抗战期间,国民党团级部队如果配备的电台,就是15W的电子管电台,《兄弟连》中的连级一般不配电台。

即使特殊情况配备了,也是这种15W的。

看电视中电台的体积,就是这个规格的电台。

如果是15W的电台,那么以电子管的效率,整机的功耗至少有150W,一般来说要200W以上,基本上都要用发电机供电,如手摇发电机。

如果用12V 的电瓶,电流要有12-20安培,一块现代大排量摩托车上常用的10安时的电瓶,只能连续工作半小时左右。

电视剧中新四军抢到的电瓶只有计算机光驱大小,即使按照现在的制造水平,这只电瓶的最大容量只能做到5安时左右;而在30-40年代,容量至少要降低一半,也就是2-3安时。

如果用这块电瓶给电台供电,就算能用(电压不对),充满电的情况下工作时间最多10分钟,还用等到联系好多次以后才发现电池没电?虽然那时电台也有电池供电的,电压24V,使用的是空气电池,但是电池箱的体积要相当于一套打包的行军被褥那么大,持续供电时间4~5小时。

另外,那时候没有固体铅酸电瓶,运输要很小心,不能让电瓶长时间的倾斜或倾倒。

但看我们的战士,拿过来之后在手里还翻来覆去地摆弄,然后往怀里一揣就拿走了。

盘点十大被电视剧歪曲的历史人物对于我来说,对历史人物的了解是从古装电视剧里看到的,然而从平日里大家的聊天中发现,古装电视剧在不停地向人们重现历史的同时,更多地却是在颠覆着历史人物。

让我们一起盘点一下大家比较熟悉的十大颠覆历史人物的电视连续剧,看看这些历史人物是怎样被歪曲的。

第一部:电视连续剧《至尊红颜》颠覆人物:武则天入选理由:武则天是什么人?我们都很熟悉,她是在男人统治时代唯一的一位女皇!也是从男人堆里摸爬滚打历经千辛万苦、用尽心机和智慧才登上皇位的奇女子!但《至尊红颜》里面的武则天,她表现出的善良和白痴程度,让人们看到就是随行的一位侍女也比她聪明十倍百倍,如果只是看此部电视中的武则天,那么就让人很不明白她最后是怎么当上皇帝的。

如果武则天真的就像那部电视剧中的那般傻样,那么请问她还向被后世记得那般清楚吗?也许,她已经有千百次投身鬼胎了吧。

第二部:电视连续剧《铁齿铜牙纪晓岚》颠覆人物:纪晓岚入选理由:历史上的纪晓岚只是一个大学士,是一名文官,说得难听点,或者用和珅的话来说他不过就是一个穷书生!他凭什么跟和珅斗法?和珅我们都知道他是史上最贪的一位官员,在乾隆仅他的钱就相当于国家十年的收入?那就可想而知他的权力有多大了。

哪么请问那个时候有纪晓岚说话的份吗?先不说和珅凭什么得到皇上的宠幸,就凭他在皇上面前得宠的样子就能看出他的智慧了,那么纪晓岚是他的对手吗?但我们从《铁齿铜牙纪晓岚》中看到的纪晓岚是上通天下知地,真是无所不能,每次都把和珅智斗的灰头土脸,如果在现实中,请问和珅会受他如此的摆布吗?第三部:电视连续剧《大唐芙蓉园》颠覆人物:杨贵妃入选理由:连幼儿园大班的同学都知道四大美女中有杨贵妃,那个时候形容她是“环肥”,可想而知她有多胖了,但我们看范冰冰主演的杨贵妃却瘦得跟猴似的,横看竖看都不像,说白了倒像是个杨玉环的丫环。

第四部:电视连续剧《还珠格格》颠覆人物:乾隆入选原因:我们从张铁林的面部看他的样子,确实有帝王之相,在历史中,我们也知道清朝的快速发展离不开乾隆皇帝,然而在这部电视剧里的他,整天就和几个格格、妃子、皇后、麽麽们为着几桩鸡毛蒜皮的小事大吵大闹。

盘点《甄嬛传》中那些与历史不符的十大破绽2012年05月04日 10:22 来源:海南在线依据同名小说改编的宫斗题材电视连续剧《甄嬛传》近日抢占收视率的制高点,尽管书迷先前表示戴旗帽踏盆底鞋的甄嬛很难接受,但是剧播出后普遍反响都说好看。

细心的观众不难发现,原本架空撰写的小说被生搬硬套地拍成清宫剧后,出现很多难以自圆其说的地方,今天编编精选了如下十个最明显的破绽与大家八卦下。

破绽一:后宫佳丽的名字都与雍正后妃名讳不符虽然古代女子的名字一般都不记载,通常都以**氏带过。

但是,清朝是满族人统治汉族人,清朝长期实行的是民族隔离政策,规定满汉不通婚,皇室宗亲娶的必定是在旗的女子。

爱看清宫剧的TX都知道,常见的满族姓氏有这些:章佳氏、佟佳氏、乌雅氏、乌苏氏、董鄂氏、钮祜禄氏、郭络罗氏、叶赫那拉氏等。

甄嬛、安陵容、朱修宜这些,显然都是汉族女子的名讳。

满汉不通婚,或严格来说是旗民不结亲,是满族的旗制,祖制或祖训,后来渐渐成了全族人的定规,而并非大清律的一条。

清朝的选秀女制度,3年选一次,要严格审查旗属与年龄,不在旗的想参加选秀,势比登天;在旗的想逃避选秀,也是自讨苦吃。

直到光绪二十七年(1901)十二月二十三日,慈禧发布懿旨,才最终废除“满汉不通婚”祖制。

但慈禧仍然规定了:如遇选秀女年份,仍由八旗挑取,不得采及汉人。

清宫会有他国进贡的异族女子入宫,比如很出名的香妃,只不过这些女子是不能享有生育权的,后宫的避孕措施做得非常到位。

破绽二:雍正虽然是老四但并不叫玄凌《甄嬛传》里的皇帝名叫玄凌,虽然也是先帝第四子,被甄嬛和纯元皇后称为“四郎”,因此编剧就让陈建斌当起了“四爷”雍正。

事实上,雍正的名讳是爱新觉罗·胤禛。

清世宗爱新觉罗·胤禛(公元1678年—公元1735年),满族,母为康熙孝恭仁皇后乌雅氏,清圣祖玄烨第四子,是清朝入关后第三位皇帝,1722—1735年在位,年号雍正,死后葬于清西陵之泰陵,庙号世宗,谥号敬天昌运建中表正文武英明宽仁信毅睿圣大孝至诚宪皇帝。

甄嬛传歪曲了多少历史《甄嬛传》是一部备受喜爱的电视剧,它以清朝后宫为背景,讲述了甄嬛的故事。

虽然电视剧中的情节引人入胜,令人陶醉,但其中涉及的历史事件和人物却被歪曲和误解了。

本文将探究《甄嬛传》在历史上的失实之处。

首先,电视剧中对历史事件的描写存在诸多夸张和虚构。

例如,电视剧中将武则天形象描绘成冷酷无情、狠毒阴险的女人,而历史上的武则天实际上是一位强悍、独立思考并做出正确决策的女性领袖。

武则天被尊称为“唐元和之治”的创造者之一,她治理国家如此成功,以至于唐朝的繁荣时期被称为“贞观之治”和“开元盛世”。

可见,电视剧中对武则天的歪曲较为明显。

其次,电视剧中的角色和历史人物之间的关系被添油加醋。

例如,电视剧中的甄嬛和皇帝之间的感情被夸大了。

甄嬛在电视剧中被描述成了一个聪明过人、机智过人的女子,以此吸引皇帝的注意,最终得以成为皇后。

但实际上,甄嬛并没有如剧中所描绘的那样聪明过人,她仅仅是一个寻找保护和地位的女子,并通过她从宫中某些人那里得到的情报,成为了后宫中的一员。

而她和皇帝之间的关系也没有电视剧中那么亲密和复杂。

电视剧中对宫女的描述也存在一定问题。

电视剧中将宫女描绘成了一个勾心斗角的群体,不惜把自己的同伴推到自己的极端之外,最终导致了自己和同伴的失败。

但实际上,在清朝后宫中,宫女是被框定在一定社会地位和规定下的,她们无法进行自由的行为和关系。

而电视剧中的剧情将她们描述成了绝望、复杂而又令人心痛的人物。

另外,电视剧中的服饰和道具也存在失实的情况。

例如,电视剧中的服饰和珠宝被描绘得非常华丽,但实际上清朝后宫中的服饰和珠宝并没有如电视剧中那样华丽,而是更加朴素和实用。

电视剧中的锦袍、绣花、宫灯等道具也更注重包装和炫耀,而实际上,这些物品在清朝后宫中的地位并不是那么重要,并且清朝中的生活和官员之间的关系是更加简单和朴实的,毫无奢侈的气息。

总之,《甄嬛传》的历史描写存在多处失实的情况。

不可否认的是,《甄嬛传》在众多观众心中占据了重要的地位,它确实呈现出了一个充满戏剧性和故事性的历史背景。

古装剧中常出现的历史错误,千万别受误导!现在古装剧盛行,很多同学都喜欢看古装剧。

这些剧中虽有一些良心之作,但是也不乏粗制滥造的雷剧,现在我们来看一下古装剧中经常出现的历史错误,大家千万别被误导!1、奉天承运“奉天承运皇帝诏曰”这是古装剧里太监宣读圣旨必然的开头,相信大家都耳熟能详。

现在的古装剧甭管哪朝哪代都是这样的开头,其实这是错误的,事实上只有明清两朝是这样的。

奉天指的是尊奉天命,承运指的是继承”五德“(也就是”五行“金木水火土)的运行。

所以奉天承运意为君权神授,君权是上天赐予的。

在唐朝一般诏书的开头“门下”二字,而元朝汉文诏书的开头一般为“上天眷命皇帝圣旨”。

这里必须说明一点,圣旨开头为八个字,圣旨开头“奉天承运皇帝“六字是连续的,其余的两个字根据圣旨的内容和诏告对象的不同可分为三种,分别为诏曰,制曰和敕曰。

“诏曰”是诏告天下的意思,凡重大政事须告知天下臣民的,均使用“奉天承运,皇帝诏曰”。

“制曰”是皇帝表达皇恩、宣示百官时使用的,“制曰”只为宣示百官之用,并不下达于普通百姓。

“敕曰”有告诫的意思,皇帝在给官员加官进爵时均会使用敕曰,意为告诫官员要勤于政务,勿贪图享乐,要忠于朝廷,勿结党私营,危害朝廷。

2.臣妾现在的古装剧中皇后和妃嫔均对皇帝自称臣妾,事实上这是错误的。

臣妾的本意为天下的男女,特指低贱的男女。

一般情形下皇后和妃嫔对皇帝的自称为妾,妾身,贱妾,小妾等。

很少有自称臣妾的,目前只在《明史》一部正史中发现皇后称臣妾的记载,另外在《四朝闻见录》中也发现了妃子自称臣妾的记载。

3.大人百姓称呼所有当官的为大人,源于清代,源于满清政府对于汉人思想的奴性控制。

现在古装剧不管哪一年代的古装戏,什么品级的官,百姓全都称呼为大人,不知道误导了多少观众。

大人前面一般会加上姓,比如刘大人,但是现在的编剧都称呼和珅为和大人,这就不对了,和珅姓和吗?不是,他姓钮钴禄,和珅是他的名字,所以按照汉人的叫法可叫钮大人。

批判古装剧台词漏洞百出作文不知道大家有没有跟我一样的感受,现在的一些古装剧,那台词真是让人

哭笑不得,漏洞百出!

咱就先说这语言风格吧。

明明是古代的背景,可主角们一张嘴,那说的都

是些啥呀!一会儿冒出个现代的流行词,一会儿又是不符合时代的大白话。

在

一个唐朝的剧里,女主角居然娇嗔地说:“亲,你可别欺负我!”我的天呐,“亲”这个称呼在唐朝能有吗?这不是穿越了嘛!

还有那些莫名其妙的用词错误。

有部剧里,一个大臣竟然说:“吾定当鞠

躬尽瘁,死而后已,以报陛下的知遇之恩,为吾皇肝脑涂地,在所不惜!”听

着挺慷慨激昂是吧?但问题是,“吾皇”这个称呼在那个朝代根本就不这么用!这就好比你穿着汉服却戴着顶牛仔帽,不伦不类的。

更搞笑的是,有些台词逻辑混乱得让人摸不着头脑。

一个将军在战前动员

时大喊:“兄弟们,我们此次出征,不成功便成仁,但就算失败了,大家也不

要气馁,留得青山在,不怕没柴烧!”这到底是要大家拼命还是别拼命啊?前

面说得视死如归,后面又说要留后路,这自相矛盾的,将士们都得迷糊了。

古装剧啊,咱既然要拍,就得有点专业精神好不好?台词可是塑造角色和

营造氛围的关键。

漏洞百出的台词,不仅让观众出戏,还拉低了整部剧的质量。

希望编剧们能多做做功课,别再让这些奇葩台词来辣我们的眼睛啦!不然,咱

们看古装剧的时候,都得时刻准备着被雷得外焦里嫩咯!。

盘点《甄嬛传》中那些与历史不符的十大破绽2012年05月04日 10:22 来源:海南在线依据同名小说改编的宫斗题材电视连续剧《甄嬛传》近日抢占收视率的制高点,尽管书迷先前表示戴旗帽踏盆底鞋的甄嬛很难接受,但是剧播出后普遍反响都说好看。

细心的观众不难发现,原本架空撰写的小说被生搬硬套地拍成清宫剧后,出现很多难以自圆其说的地方,今天编编精选了如下十个最明显的破绽与大家八卦下。

破绽一:后宫佳丽的名字都与雍正后妃名讳不符虽然古代女子的名字一般都不记载,通常都以**氏带过。

但是,清朝是满族人统治汉族人,清朝长期实行的是民族隔离政策,规定满汉不通婚,皇室宗亲娶的必定是在旗的女子。

爱看清宫剧的TX都知道,常见的满族姓氏有这些:章佳氏、佟佳氏、乌雅氏、乌苏氏、董鄂氏、钮祜禄氏、郭络罗氏、叶赫那拉氏等。

甄嬛、安陵容、朱修宜这些,显然都是汉族女子的名讳。

满汉不通婚,或严格来说是旗民不结亲,是满族的旗制,祖制或祖训,后来渐渐成了全族人的定规,而并非大清律的一条。

清朝的选秀女制度,3年选一次,要严格审查旗属与年龄,不在旗的想参加选秀,势比登天;在旗的想逃避选秀,也是自讨苦吃。

直到光绪二十七年(1901)十二月二十三日,慈禧发布懿旨,才最终废除“满汉不通婚”祖制。

但慈禧仍然规定了:如遇选秀女年份,仍由八旗挑取,不得采及汉人。

清宫会有他国进贡的异族女子入宫,比如很出名的香妃,只不过这些女子是不能享有生育权的,后宫的避孕措施做得非常到位。

破绽二:雍正虽然是老四但并不叫玄凌《甄嬛传》里的皇帝名叫玄凌,虽然也是先帝第四子,被甄嬛和纯元皇后称为“四郎”,因此编剧就让陈建斌当起了“四爷”雍正。

事实上,雍正的名讳是爱新觉罗·胤禛。

清世宗爱新觉罗·胤禛(公元1678年—公元1735年),满族,母为康熙孝恭仁皇后乌雅氏,清圣祖玄烨第四子,是清朝入关后第三位皇帝,1722—1735年在位,年号雍正,死后葬于清西陵之泰陵,庙号世宗,谥号敬天昌运建中表正文武英明宽仁信毅睿圣大孝至诚宪皇帝。

盘点《雍正王朝》的10个史实错误,你知道几个?错误1:弘历的出生日期剧中第8集,康熙皇帝率众皇子木兰围猎,期间小弘历毫不怯场,一番高论引得康熙刮目相看,最后还赐给他玉如意。

随后的第10集,康熙第一次废掉了太子胤礽。

历史上,康熙皇帝第一次废太子的时间是康熙四十七年(1708年),而弘历的出生日期则是康熙五十年(1711年)。

也就是说,康熙皇帝不可能在第一次废太子的时候就见到弘历。

错误2:康熙皇帝初见弘历前面说过,剧中康熙皇帝不可能在康熙四十七年(1708年)就见到弘历。

那么,历史上康熙皇帝究竟在哪一年见到的弘历呢?答案是在康熙六十一年(1722年)。

所以,在这个问题上,电视剧也搞错了。

错误3:佟国维和隆科多的关系剧中,佟国维是隆科多的六叔:,因拥立八阿哥而被康熙拿下。

而在历史上,隆科多其实是佟国维的第三子,二人都是佟佳氏。

错误4:康熙驾崩时有谁在场剧中第20集,康熙缠绵于病榻,将皇位传给皇四子胤禛后随即驾崩,当时在病榻前伺候的除了诸位皇子,还有两位忠臣,即张廷玉和隆科多。

但据雍正后来撰写的《大义觉迷录》记载,康熙去世时,在畅春园御榻前伺候的有三子胤祉、七子胤祐、八子胤禩、九子胤禟、十三子允祥、十四子胤禵、二十一子允祹以及理藩院尚书隆科多,而雍正本人正代康熙祭天,并未在场。

后来雍正赶到,向他宣布康熙遗诏的也是隆科多。

在雍正元年及五年的两次上谕中,均提到康熙去世前,陪伴在他身边的是诸位皇子和隆科多。

但无论是《大义觉迷录》还是上谕,均未提到过张廷玉。

错误5:军机处的名称及入值大臣剧中第30集,雍正为筹措西北军费,设立军机处,并书写了一块牌匾,上书“军机处”,而入值军机处的大臣有张廷玉、隆科多、马齐、允祀、允祥等。

历史上,军机处设立于雍正七年(1729年),最初叫军机房,雍正十年(1732年)才改称军机处,而首批入值军机处的大臣有允祥、张廷玉、蒋廷锡、鄂尔泰,并没有隆科多和允禩。

错误6:孙嘉诚的死亡日期剧中第33集,雍正突然接到六百里加急,得知孙嘉诚被年羹尧杀死。

读史杂谈——电视剧”大汉天子”的历史错误读史杂谈——电视剧”大汉天子”的历史错误·翠屏峰·上次谈了汉武帝与汉朝和汉人的故事,这里再谈一下电视连续剧”大汉天子”。

电视剧”大汉天子”和以前拍的清朝戏”雍正皇帝”,“康熙帝国”,“乾隆王朝”以及”走向共和”等不同,改变了一帮男子成天在一起喋喋不休地谈政事的风格,每一集都有很多女角色出场,儿女情长,但仍然关乎到许多重大的历史事件。

电视剧本着爱国尊君,弘扬大汉中华的精神和旗号,对于重大历史事件的处理,只要标上虚构,就可以采取随意编造和造假的手段了,就象牛奶造奶粉标上不是新鲜牛奶,是说经加工而成,就不仅可以加糖,什么东西都可以加了,我想这编电视剧的和做奶粉的是出自同一师门。

下面举几个电视剧中严重违背历史史实的例子。

(1)大汉和夜郎电视剧里从片名到里边,只要是提到汉的地方,便是”大汉”出现,甚至连汉武帝的诏书中也是如此。

其实这不符合当时的制例和习惯,是以今人之浮躁菲薄之心度古人之腹。

中国历史上,朝代前面加大字,开始于蒙古人入主中原后的元朝,在此之前,系属国所称呼的尊称,汉朝时期,那时候的人们还没有今人这样自卑与自大,不那样自己称呼。

当然今日充斥于市的遍地如”大国民”,“大中国”,“大汉”,“大唐”,“大国风范”,似乎只有这样才能显出爱国情怀来。

说到这里,倒让我想起汉武帝时期著名的汉与夜郎国的故事来,夜郎自大的成语至今广为传颂,家喻户晓,两千多年过去了,不知道是汉武帝的子孙们都变成了夜郎国民,还是夜郎国繁荣昌盛遍及神州,反正无法区分了。

(2)汉武帝刘彻与梁王电视剧”大汉天子”以武帝与梁王争夺皇位开始,但在次厌城中的有关情节难园历史事实,武帝生于公元前156年(汉景帝前元年),即位于公元前141年(汉景帝后3年),当时只有16岁,电视剧中开始既然写得是即位前的事,那自然不应会超过16岁,但电视剧中的年龄似乎比16岁大,而且不止于此,既然写的是和梁王争夺皇位的事,那一定是得梁王生前的事情了,但梁王于公元前144年(汉景帝中6年)去世,其时作为太子的刘彻才13岁,也就是说,有梁王的时候的故事,太子刘彻不应超过13岁,而13岁或更小的刘彻在次厌城中的事情更是不合情理的了。

再挑古装剧中的毛病:《甄嬛传》中这三个字绝对不会出现之前我们有写过《不能忍!这些年被影视作品洗白的十大历史人物》、《驸马就是指公主的丈夫?未必,其实最初它是这个意思!》这么两篇文章,文中对于历来古装影视作品中的一些常识性毛病进行了开扒。

这里我们再顺带来提一下另外一部剧中的一个小错误。

当年的热播清宫剧《甄嬛传》第三十集中,周宁海在向华妃禀报时是这么说的:“皇上和皇后的銮驾已经在玄武门外了。

”这里有什么毛病呢?那就是“玄武门”三个字。

因为玄武门在康熙年间重修时,因“玄”字犯了康熙皇帝名“玄烨”之讳,便将“玄武门”改为了“神武门”。

所以说雍正朝中任何人说“玄武门”,那肯定是犯了大忌,要严厉惩罚的。

据史料记载,我国古代就有“青龙、白虎、朱雀、玄武,天之四灵,以正四方,王者制宫阙殿阁取法焉”这样的说法。

明成祖朱棣在建北京城时,就是按照东青龙、西白虎、南朱雀、北玄武的方位,在故宫的北面修建了玄武门。

内设钟鼓,与钟鼓楼相应,用以起更报时。

但皇帝居宫中时,此门上的钟不鸣。

城台开有三门,帝后走中间正门,嫔妃、官吏、侍卫、太监及工匠等均由两侧的门出入。

清代选秀女,将嫔妃迎入宫中走的也是此门。

康熙上位之后,这个玄武门就因避讳被改成了神武门,周宁海作为一名宫中的老人,不可能不知道这个避讳。

我们先人的避讳之风起于周朝,定于秦汉,盛于唐宋,极于清。

《礼记·曲礼上》上说:“入境而问禁,入国而问俗,入门而问讳。

”意思就是说如果要到他人家中去,就要先了解其家人的名讳,避免在谈话的过程中因为犯讳而失礼。

那么避讳又该遵循什么原则方法呢?主要有三种,分别是空字法、改字法和缺笔法。

空字法很简单,就是将本字空而不写,或者写作“口”字、“某”字以及直书以“讳”字等。

当年唐朝人在撰写《隋书》时,为了避李世民的讳,书王世充作“王充”,空“世”字。

改字法就是以同义字或同音字来代替本字。

比如《史记·秦始皇本纪》中的记载,秦代改“正月”为“端月”,就是因为秦始皇名政,与正月的“正”同音,因而避讳。

1、葡萄,这是西汉武帝派张骞出使西域的成果

2、西瓜,原产自非洲,宋朝时方传入我国,南宋时才开始大面积播种。

例:《西游记》是唐朝时期,却屡见西瓜出现在餐桌上

3、银子:我国直到明朝中后期,由于白银开采量的增加以及西班牙银元大量流入我国,白银才成为我国的主要货币,到清初,才能见到大小店铺普及了为银子称重中的银称。

先秦和秦汉主要的货币是黄金和铜钱,唐宋时最主要的货币是铜钱,当时最常见的单位是贯(一千钱/文为一贯《十五贯》)

4、杨过啃玉米:玉米在明中期传入中国,到清朝中期才推广并大面积播种。

《神雕侠侣》第六回,“他自幼闯荡江湖,找东西吃的本事着实了得,四下张望,见西边山坡上长着一大片玉米,于是过去摘了五根棒子。

玉米尚未成熟,但可食用。

”这是发生在宋朝的事,如果真说有玉米,那也应该是进口纳贡的,这连当时的皇帝都会把它看成新奇食品,更何况是随处可见

而且是大面积种植,简直是历史颠覆!5、为什么皇帝自称朕、孤、寡人,皇后自称哀家,朕表示“我”,秦朝是成为皇帝自称的专用词,孤、寡人表示权利至上,无人可比,又有些高处不胜寒之意,是皇帝的自谦。

哀家本来是皇太后的自称,意思是先帝去世了只剩下我在人世间,所以感到悲哀。

一般皇后没有这么自称。

皇后对皇帝一般都是自称妾或妾某氏,对臣子自称我或吾。

6、“奉天承运,皇帝诏曰”:是从朱元璋才开始的,之前没这么说

7、韩国人、日本人都是跪着的,其实中国在隋朝后期才出现椅子,之前大家都是跪着的,如《汉武大帝》、《美人心计》等。

8、一个时辰相当于现在两个小时:十二时辰——子丑寅卯辰已午未申酉戌亥。