大学英语综合教程---英语发展史

- 格式:ppt

- 大小:985.00 KB

- 文档页数:31

大一综合英语教程知识点大一综合英语教程是一门重要的英语课程,旨在帮助大一新生建立牢固的英语基础。

本文将介绍大一综合英语教程的几个重要知识点。

一、词汇积累词汇是语言的基础,对于学习英语至关重要。

在大一综合英语教程中,学生需要掌握大量的基础词汇。

建议学生通过背诵单词表、阅读英文文章等方式进行积累。

同时,注意词汇的用法和搭配,了解常见词汇的同义词和反义词,这样能够提高语言表达的准确性和丰富性。

二、语法知识语法是英语学习中的重要组成部分。

大一综合英语教程将涵盖基础的语法知识,如时态、语态、句子结构等。

学生需要通过学习相关的语法规则和例句,掌握正确的语法用法。

此外,学生还可以通过阅读英文文章、参加语法练习等方式加深对语法知识的理解和运用。

三、听力训练大一综合英语教程中的听力训练旨在提高学生的听力理解能力。

学生需要通过听取英文材料,如短对话、新闻报道等,锻炼自己的听力技巧。

在听力过程中,学生可以注意关键词的捕捉,理解说话者的意图和信息主旨。

同时,可以多听多练,提高听力的准确度和速度。

四、口语表达口语表达是英语学习中的重要环节。

大一综合英语教程中,学生需要进行口语练习,提高自己的口语表达能力。

学生可以通过模仿和跟读来提高发音准确性,同时注重语音语调的把握。

此外,学生还可以参加英语角、口语训练班等活动,与他人进行交流,提高口语表达的流利度和自信心。

五、写作技巧写作是英语学习的重要组成部分。

在大一综合英语教程中,学生需要学习写作技巧,如段落组织、句子连接、篇章结构等。

学生可以通过阅读优秀的英文作品,了解写作的特点和技巧。

同时,练习写作,如写日记、写文章等,不断提高自己的写作能力。

六、阅读理解阅读理解是提高英语综合能力的重要途径。

在大一综合英语教程中,学生将接触到各种类型的英文阅读材料,如新闻、文学作品、科技文章等。

学生需要通过阅读,提高自己的阅读理解能力,包括理解文章的主旨、细节和推理等。

建议学生进行大量的阅读训练,扩展自己的阅读广度和深度。

大学英语教材发展史大学英语教材的发展历程可以追溯到上世纪的20年代,当时大学英语教育刚刚开始兴起。

随着英语作为国际交流和商务合作的主要工具的地位逐渐确立,人们对于大学英语教学的需求也越来越高。

下面,我们将从不同的时期来探讨大学英语教材的发展历程。

一、早期教材:基础词汇和语法教学为主在大学英语教育刚刚起步的时期,早期教材注重的是基础词汇和语法的教学。

这个时期的教材如《英语基础教程》等主要以基础单词和语法为主线,帮助学生快速建立起英语学习的基础。

然而,这些教材存在着内容单一、缺乏互动性等问题。

二、交际能力教学的崛起随着交际能力教学理念的兴起,大学英语教材开始注重培养学生的交际能力。

这一时期的教材如《新实用英语教程》等,注重培养学生的听说读写能力,通过大量的口语练习和交流活动来提高学生的实际应用能力。

这种教材内容更加丰富多样,但仍然存在教材内容繁琐、乏味等问题。

三、综合教学法的兴起综合教学法是对传统教学法的一种改进,它注重通过具体情景和真实语言材料来培养学生的综合语言运用能力。

这一时期的教材如《大学英语综合教程》等,采用了更加贴近实际的情景对话和文章内容,力求帮助学生面对实际语言环境时能够灵活运用所学知识。

这种教材更加注重综合能力的培养,但有时也忽视了基础知识的扎实性。

四、素材丰富的现代教材随着时代的变迁和科技的进步,现代教材越来越注重以学生为中心,提供更加丰富多样的学习素材和互动体验。

现代教材的侧重点不再只是语法和词汇的讲解,而是通过真实的文章、音频和视频素材,让学生能够更好地理解语言文化、提高跨文化交际能力。

这一时期的教材如《大学英语精读》、《大学英语视听说》等,以真实情境和生活场景为载体,帮助学生更好地融入英语学习。

总结而言,大学英语教材的发展历程可以看出,从基础语法到交际能力再到综合运用,教材的设计逐渐朝着更加贴近学生实际需求和培养综合能力的方向发展。

未来的大学英语教材将更加注重个性化、多样化和创新性,以满足学生的不同需求和提高学习效果。

应用型大学英语综合教程发展篇引言大学英语作为一门重要的课程,对于培养学生的综合语言能力具有重要作用。

随着时代的发展和社会需求的变化,应用型大学英语综合教程的发展逐渐引起了人们的关注。

本文将从教材内容、教学方法和评价体系等方面探讨应用型大学英语综合教程的发展。

教材内容在应用型大学英语综合教程的发展中,教材内容的更新和改进是非常重要的。

传统的大学英语教材主要以语法和词汇教学为主,学生往往掌握了一定的语法规则和单词量,但在实际应用中能力不足。

因此,应用型大学英语综合教程在教材内容上强调了语言的实际运用。

教材中包含了大量真实的语言材料,如报纸、杂志、广告等,并结合实际情境进行训练。

这样不仅能提高学生的语言理解能力,还能锻炼学生的语言表达能力。

教学方法教学方法是应用型大学英语综合教程发展的关键。

传统的大学英语教学方法主要以教师为中心,注重语法讲解和单向传授知识。

而在应用型大学英语综合教程中,教学方法更加注重学生的实际操作和语言运用能力的培养。

教师可以采用项目式教学、小组合作学习、角色扮演等方式,激发学生的兴趣,提高学生的语言实践能力。

此外,利用多媒体技术和互联网资源也是非常重要的,可以为学生提供更多的语言材料和实践机会。

评价体系评价体系是衡量应用型大学英语综合教程发展效果的重要指标。

传统的大学英语教学评价主要以考试为主,注重对学生语法和词汇知识的检验。

然而,在应用型大学英语综合教程中,评价体系应更加注重学生的语言实践能力和综合运用能力的考察。

可以采用多元评价的方式,通过听力、口语、阅读、写作等多种形式的考试,全面评价学生的语言能力。

此外,学生的平时表现和课堂参与也应成为评价的重要因素。

结论应用型大学英语综合教程的发展正逐渐成为大学英语教育的趋势。

通过教材内容的改进、教学方法的创新以及评价体系的完善,可以更好地培养学生的实际语言能力,提高学生的综合运用能力。

然而,在实际教学中还存在一些问题,如教师的培训和教材的研发等。

探索与实践:大学英语教学发展历程郑树棠教授郑树棠教授是上海交通大学教授,博士生导师,国家级教学名师,从上个世纪80年代以来作为主编之一或总主编编写了《大学核心英语》(修订版、第三版)、《21世纪大学英语》、《新视野大学英语》等教材;曾任上海交通大学外国语学院院长、大学外语教学指导委员会副主任委员、“大学英语教学基本要求”项目组副组长,主持词表的制定。

《外研之声》邀我写篇文章谈一谈大学英语教学改革。

为此我仔细阅读了《外研之声》前四期所刊的内容,尤其是几位大家的文章,他们的观点很有指导意义。

在此,我根据自身的工作经历,回顾历史,就我国的大学英语教学谈一谈我个人的一些不成熟的看法。

2002年4月,教育部高教司领导的署名文章《加强实用性英语教学,提高大学生英语综合能力》一文拉开了大学英语改革的序幕。

2003年教育部确定“大学英语改革工程”,成立“大学英语课程基本要求项目组”。

2004年初,教育部办公厅正式推出了《大学英语课程教学要求(试行)》,同年正式批准全国180所院校进行试点改革;2004年11月教育部高教司又再次批准和资助全国192所大学的一线教师设立了239个大学英语教学改革扩展研究项目。

2007年7月,教育部办公厅颁布修订后的《大学英语课程教学要求》。

一场全方位的大学英语改革,以其前所未有的深度和力度在全国高等学校展开。

这场改革必将对80年代初以来大学英语的教学理念、教学模式、教学目标及评估体系等方面产生深刻的影响,迎来大学英语教学的发展与质量的提高。

然而,历史并不是那么一帆风顺的,我国大学英语教学的发展经过了几代人的艰苦努力、探索、实践,其中有成功,也有挫折,更有弯路和岔道。

前事不忘,后事之师,回顾历史,开创未来。

回忆大学英语的发展历史,会使我们更加珍惜今天大学英语教学改革的机遇,进一步深化改革,使大学英语教学切实迈上一个新台阶。

一、20世纪50至60年代教育政策总是基于国家的政治和经济发展需要,外语教育更是与国家的外交、外贸及科技发展息息相关。

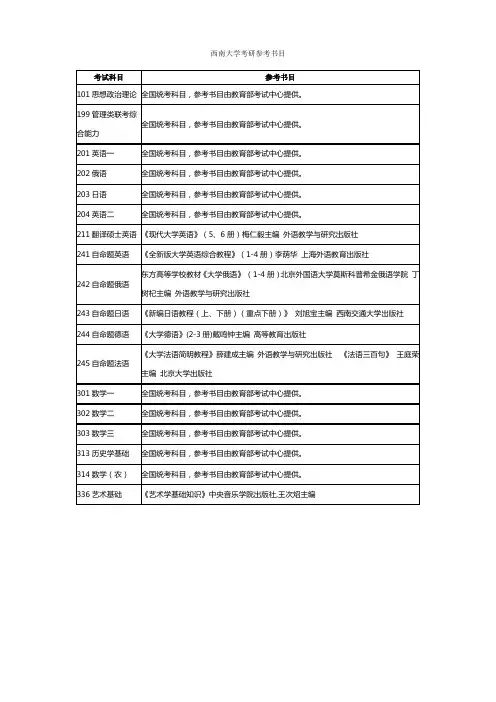

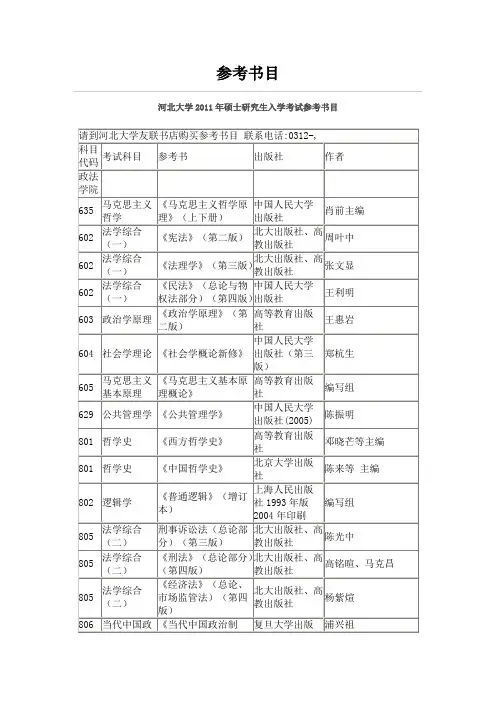

参考书目西安外国语大学2010年攻读硕士学位研究生入学考试参考书目参考书目录仅供参考,不作为出题范围,各门考试科目都有可能超出参考书目范围。

一、英语语言文学(考试科目601、801、901)601英语专业基础无指定参考书目801英美文学综合1、张伯香,《英国文学教程》(修订版),武汉:武汉大学出版社,2004.2、胡荫桐、刘树森,《美国文学教程》,天津:南开大学出版社,2005.3、Samovar, L. A., R. E. Porter & E. R. McDaniel. Communication Between Cultures. 北京:外语教学与研究出版社,2000.4、Klages, M. Literary Theory: A Guide for the Perplexed. 上海:上海外语教育出版社,2009.901英语语言学综合1、Yule, G. The Study of Language. 北京:外语教学与研究出版社, 2000.2、胡壮麟:《语言学教程》,北京:北京大学出版社,2001.3、Samovar, L. A., R. E. Porter & E. R. McDaniel. Communication Between Cultures. 北京:外语教学与研究出版社,2000.4、Crystal, D. English as a Global Language.北京:外语教学与研究出版社,2001.复试科目:专业文献翻译同等学力人员加试科目:1、翻译 2、写作二、俄语语言文学(考试科目602、802)1、北外、普希金俄语学院:《大学俄语》(东方)(1-8册,1-3册以新版为准),外研社,19992、张会森:《俄语语法》,外研社,19993、蔡毅等:《俄译汉教程》,(上下册),外研社,20064、吴元迈:《20世纪俄罗斯文学史》,青岛出版社,19995、程家均:《现代俄语俄罗斯文化》,上海外语教育出版社,20016、李英男、戴桂菊:《俄罗斯历史》、《俄罗斯地理》,外语教学与研究出版社,20057、季元龙:《俄语写作教程》,上海外语教育出版社,2006复试科目:基础与综合(笔试)同等学力人员加试科目:1、翻译 2、写作三、法语语言文学(考试科目603、803)1、 Daniel Couty : 《Histoire de la littérature fran?aise》Larousse, 20022、《XXe siecle,les grands auteurs francais》Collection Littéraire, Lagarde et michard bordas,20013、Jean Mathiex : 《Histoire de France》Hachette, 19814、张成柱:《法译汉指南》,陕西人民出版社 1991年5、罗顺江、马彦华:《法汉翻译理论与实践》外研社,2004年6、郑克鲁:《法国文学史》(上下)上海外语教育出版社,2003年7、让.马蒂耶著,郑德弟译:《法国史》,上海译文出版社 2002年8、谢汉琪(主编):《法国概况》,上海外语教育出版社 1986年9、马晓宏:《法语》(1-4册),外研社 1992年10、束景哲:《法语》(5-6册),上海外语教育出版社 1992年复试科目:基础与综合(笔试)同等学力人员加试科目:1、翻译 2、写作四、德语语言文学(考试科目604、804)1、Baumann, Barbara u. Oberle, Birgitta: Deutsche Literatur in Epochen. 3. Auf1., Max Hueber Verlag, Ismaning 19902、Gross, Harro (Verf.) / Fischer, Klaus (Bearb. der 3. Aufl.): Einführung in die germanistische Linguistik. 3., überarbeitete und erweiterte Auflage. München,19983、Tatsachen über Deutschland, (m?glichst neue Ausgabe)4、Goessmann, Wilhelm: Deutsche Kulturgeschichte im Grundriss, Hueber Verlag5、Geschichte Deutschlands. Tenbrock, Hueber Verlag6、Dreyer, Hilke u. Schmidt, Richard: Lehr- und übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für Deutsch7、韩瑞祥:《德语文学名著丛书》,外语教学与研究出版社, 20058、唐进伦:《德语语法重点与难点》,外语教学与研究出版社,,2001复试科目:基础与综合(笔试)同等学力人员加试科目:1、翻译 2、写作五、日语语言文学(考试科目605、805)1、皮细庚(编):《日语概说》,上海外语教育出版社,19972、徐一平(著):《日语语言》,高等教育出版社,20003、张升余(著):《现代日语实用语法》,世界图书出版社,19994、王长新(著):《日本文学史》,外语教学与研究出版社,19825、刘建强(编著)《新编日本史》外语教学与研究出版社,20026、王晓秋(著):《近代中日关系史研究》,中国社会科学出版社,19977、曹书捷(主编):《日本国概况》,大连出版社,2003复试科目:基础与综合(笔试)同等学力人员加试科目:1、翻译 2、写作六、印度语言文学(考试科目606、806)1、古鲁:《印地语语法学》,19742、拉杰希:《印地语实用语法》,19963、库马尔:《印地语语言学》,20024、拉金德拉:《印地语句法学》,1995复试科目:基础与综合(笔试)同等学力人员加试科目:1、翻译 2、写作七、西班牙语语言文学(考试科目607、807)1、刘永信、董燕生、丁文林(编):《ANTOLOGíA DE LA LITERATURA ESPA?OLA》,外语教学与研究出版社,19982、《HISTORIA DE LA LITERATURA ESPA?OLA》JESúS MENéNDEZ PELáEZ, IGNACIO ARELLANO,EVEREST,19933、赵德明、赵振江、孙成敖(编著):《拉丁美洲文学史》,北京大学出版社,19894、沈石岩(编著):《西班牙文学史》,北京大学出版社,20065、孙家孟等:《西汉翻译教程》,上海外语教育出版社,19886、赵士钰:《汉西翻译教程》,外语教学与研究出版社,1999复试科目:西班牙语综合考试(笔试)同等学力人员加试科目:1、翻译 2、写作八、阿拉伯语语言文学(考试科目608、808)1、周烈:《阿拉伯语语言学》,19952、刘开古:《阿拉伯语发展史》,19953、蔡伟良:《阿拉伯文学史》,1998复试科目:基础与综合(笔试)同等学力人员加试科目:1、翻译 2、写作九、欧洲语言文学(考试科目609、809、709、909)609、809参考书目1、王焕宝等(编著):《意大利语》(1-4),外语教学与研究出版社,19912、沈萼梅(编):《意大利文学选集》,外语教学与研究出版社,20003、张世华(编):《意大利文学史》,上海外语教育出版社,1986复试科目:基础与综合(笔试)同等学力人员加试科目:1、翻译 2、写作709、909参考书目1、Leite, Isabe Coimbra Olga,Portug uês Sem Fronteiras 1-3, Normal. Lidel2、Ana Tavares,Português XXI 1-3, Lidel - edi??es técnicas, Ida3、王锁瑛、鲁晏宾著:《葡萄牙语语法》,上海外语教育出版社4、李靖堃:《列国志——葡萄牙》(中文),社会科学文献出版社5、范维信(译):《修道院纪事》, 澳门文化司署、东方葡萄牙学会、海南出版社、三环出版社6、Luís de Cam?es,Os Lusíadas, Inst ituto Cam?es7、José Saramago, Memorial do Convento, Caminho8、António José Saraiva, Inicia??o na Literatura Portuguesa, Publica??es Europa-América复试科目:基础与综合(笔试)同等学力人员加试科目:1、翻译 2、写作十、亚非语言文学(考试科目610、810、710、910)610、810参考书目1、《标准韩国语》,北京大学出版社,20022、《韩国语》,民族出版社,20013、宣德五:《韩国语基础语法》,商务出版社,19944、柳英禄:《韩中翻译教程》,延边大学出版社,20025、廉光虎:《语言学概论》,延边大学出版社,2000复试科目:基础与综合(笔试)同等学力人员加试科目:1、翻译 2、写作710、910参考书目1、潘德鼎(编著):《泰语教程》,北京大学出版社,20052、裴晓睿(编著):《泰语语法新编》,北京大学出版社,20073、梁源灵(编):《泰汉翻译理论与实践》,重庆大学出版社,20084、布朗·纳·那空(著):《泰国文学史》,20025、他瓦·本诺拓(著):《泰语发展史》复试科目:基础与综合(笔试)同等学力人员加试科目:1、翻译 2、写作十一、外国语言学及应用语言学(考试科目601、811)601英语专业基础无指定参考书目811外国语言学综合1、Yule, G. The Study of Language. 北京:外语教学与研究出版社, 2000.2、胡壮麟:《语言学教程》,北京:北京大学出版社,2001.3、Baker,M., In Other Words: A Coursebook on Translation. 北京:外语教学与研究出版社,2001.4、冯庆华:《实用翻译教程》,上海:上海外语教育出版社,2002.复试科目:专业文献翻译(笔试)同等学力人员加试科目:1、翻译 2、写作十二、语言学及应用语言学(考试科目622、822)1、叶蜚声、徐通锵(著):《语言学纲要》,北京大学出版社,20022、黄伯荣、廖序东(主编):《现代汉语》(上下册,增订第三版),高等教育出版社,2002复试科目:古代汉语(笔试)王力:《古代汉语》(四册,第三版),中华书局,1999同等学力人员加试科目:1、汉语词汇 2、汉语语法胡裕树:《现代汉语(词汇、语法部分)》(重定本),上海教育出版社,1995十三、比较文学与世界文学(考试科目628、828)1、游国恩等(著):《中国文学史》,人民文学出版社,19992、钱理群等(著):《中国现代文学三十年》(修订本),北京大学出版社,19993、张钟、洪子诚(著):《中国当代文学概观》(修订版),北京大学出版社,20024、童庆炳(主编):《文学理论教程》(修订本),高等教育出版社,19985、郑克鲁(主编):《外国文学史》(上下册),高等教育出版社,20006、朱维之(主编):《外国文学史》(欧美卷),南开大学出版社,2002复试科目:文学评论(含作品分析)(笔试)同等学力人员加试科目:1、文学综合知识 2、写作十四、翻译硕士(考试科目211、351、451)211翻译硕士英语张汉熙,《高级英语》(修订本)第1、2册,北京:外语教学与研究出版社,1995. 351英语翻译基础1.刘宓庆,《文体与翻译》,北京:中国对外翻译出版公司,1998.2.冯国华、吴群,《英译汉别裁》,北京:外文出版社,2001.451汉语写作与百科知识1.杨月蓉,《实用汉语语法与修辞》,重庆:西南师范大学出版社,1999.2.叶朗,《中国文化读本》,北京:外语教学与研究出版社, 2008.3.卢晓江,《自然科学史十二讲》,北京:中国轻工业出版社,2007.英语笔译(580101)复试科目:汉英笔译1. 方梦之,《实用文本汉译英》,青岛:青岛出版社, 2003.2. 贾文波,《汉英时文翻译》,北京:中国对外翻译出版公司,2000.同等学力人员加试科目:1、英汉编译 2、英文写作1.刘其中,《英汉新闻翻译》,北京:清华大学出版社,2009.2.Langan, J. College Writing Skills with Readings. 北京:外语教学与研究出版社,2007.英语口译(580102)复试科目:汉英口译1.王逢鑫,《高级汉英口译教程》,北京:外文出版社,2004.2.杨大亮、李文中,《高级英汉汉英口译教程》(1、2),北京:北京大学出版社,2005.同等学力人员加试科目:1、高级听力 2、英汉口译1.Phillips,D.,《新托福考试综合教程》,世界图书出版公司,2006.2.杨大亮、李文中,《高级英汉汉英口译教程》(1、2),北京:北京大学出版社,2005.十五、汉语国际教育硕士(考试科目343、443)343汉语基础:汉语语言学基础知识;汉语应用能力;汉语语言分析。

英语专业发展历史

英语专业的发展历史可以追溯到19世纪末。

在中国高等教育体系中,英语学科最早可以追溯到1862年设立的京师同文馆。

随着洋务运动和外交活动的日益频繁,英语教育得到了进一步的发展和规范。

到了民国时期,大多数的高等院校均设有英国文学系或英文专业。

改革开放以来,英语专业的建设得到了迅猛发展,课程体系作为教学大纲的核心组成部分也经历了不同的发展阶段。

上世纪90年代,我国的高等教育结构发生了较大改变,对外语人才的培养机制提出了更高要求。

近年来,英语专业在招生方面实行文理兼招,在课程体系方面,以“重基础、宽口径、强实践、擅应用”的教学原则为指导,将英语专业与复合专业有关课程融合在一起。

在基础阶段主设有关基础英语课程,辅设复合专业基础理论课;在高年级阶段,开设应用英语翻译和英语教育等方面的课程,学生可在专业方向中自主选择。

总的来说,英语专业的发展历史与中国的现代化进程和教育体系改革密切相关。

随着全球化的发展和我国对外交流的增多,英语专业在培养高水平的英语人才方面发挥着越来越重要的作用。

大学英语教材的发展历程随着大学英语教育的不断发展,英语教材也在不断更新和改革中。

本文将探讨大学英语教材的发展历程,并分析其中的重要变革和趋势。

一、早期教材早在20世纪上半叶,大学英语教材还相对简单和传统。

当时,主要以传授基本的语法知识为主,教学内容主要强调语法规则和词汇记忆。

教材内容常常以课文为主,通过阅读文章来学习语法和词汇。

教材的难度逐渐递增,从简单的句子到复杂的篇章。

这种教材形式主要适用于当时教学环境的需求。

二、综合教材的兴起20世纪50年代以后,随着英语教育的普及和培养学生的综合能力的需求增加,综合教材逐渐兴起。

新的教材不仅包括语法和词汇,还增加了听说读写等技能的培养。

教材的内容丰富多样,涉及各个领域的主题和话题,以提高学生的兴趣和学习的积极性。

三、以交际为导向教材的推出20世纪70年代,以交际能力为核心的教学理念逐渐兴起,教材开始注重培养学生的交际能力。

教材的设计更加贴近现实生活,增加了对话和交流的训练。

通过学习真实对话和情景,学生能够更好地运用英语进行交流。

四、多元化和个性化的教材设计21世纪以来,随着教育技术的进步和学生需求的多样化,教材开始追求多元化和个性化的设计。

一方面,教材内容更加贴近学生的生活和兴趣,融入大量的现实素材和跨文化交流的主题。

另一方面,教材形式也多样化,包括纸质教材、网络教材、多媒体教材等,满足学生在不同环境下的学习需求。

五、趋向自主学习和创造性思维当前,大学英语教材的发展趋势是鼓励学生自主学习和创造性思维。

教材内容更加注重培养学生的思维能力和问题解决能力,通过引导学生进行独立思考和讨论,激发他们的创造潜力。

教材的设计也更加注重培养学生的学习策略和自主学习能力,帮助他们更好地适应现代社会的需求。

六、总结大学英语教材的发展历程是一个不断创新和改进的过程。

从传统的语法教学到综合教材的兴起,再到强调交际能力和个性化设计的教材,每一次的改革都是为了更好地满足学生的需求和教学的要求。

一种民族语言(包括词汇)的发展与民族的历史密切可关。

要了解英语语汇的发展史,不可避免地跟整个英语的发展史,乃至英国的历史密不可分。

不列颠群岛的最早居民是凯尔特人,又称不列颠人。

公元前55年,罗马人在凯萨大帝的率领下侵入不列颠群岛,凯尔特人被罗马人赶入威尔士和苏格兰的深山之中。

直到公元410年,罗马占领时期才告结束。

随后,来自德国北部平原的三个日耳曼部落盎格鲁人,撒克森人和朱特人开始来到不列颠定居。

英语就是盎格鲁—撒克森人的语言。

语言史学家一般把英语的历史分为三个时期:1、古英语时期,2、中古英语时期,3、现代英语时期。

1、古英语时期(又称盎格鲁-萨克森时期公元450—1100年)日尔曼部落在不列颠定居后,名自占领一些地区。

盎格鲁人占领了泰晤士河以北的英格兰的大部分地区和苏格兰的低地,朱特人占领了肯特郡一带地区,撒克森人占领了泰晤士河以南的大部分地区。

各个部落建立了一些小王国,出现了英国历史上的七国时代。

直到公元830年,阿尔弗雷德大王才统一了整个英格兰地区。

由于全国长期没有统一,所以古英语时期存在着多种方言,主要方言有四种:西萨克森语,肯特语,莫西亚语和北恩布里亚语。

这四种方言都曾一度占主导地位。

西撒克森语保存下来的手搞最多。

其它方言在形成英语的过程中也起过很重要的作用。

古英语的词汇有着浓厚的日尔曼语族的特点。

这主要表现为复合法是重要的构词方法。

复合词在古英语词汇中占有显著的地位。

据统计,在史诗《贝奥武夫》3183行诗句中,竟有1069个复合词。

有些复合词中不重读部分,渐渐失去了独立地位,而演变成了词缀,如for-, in-, -ful 等派生法在古英语中也广泛使用。

共有二十四个名词后缀、十五个形容词后缀,-dom, -hood, -ship, -ness, -the, -ful,- ish 等词缀都可溯源到古英语时期。

古英语时期的诗歌有一种特殊的修辞手法,即头韵(alliteration),由此产生的许多短语一直保留到现在,如night and main, friend or foe, a labour of love。

Unit 10 AgricultureIn-Class Reading The History of Agriculture参考译文农业的发展史没人确切地知道农业是何时何地开始的。

但是目前科学家们认为,它始于8,000 年以前或更早。

那时,人们发现那些与其他垃圾一起被扔在垃圾堆里的野草籽长势良好,结出了更多的草籽。

在现代人眼里,这似乎只是小事一桩,但是对于原始人而言,这确实是革命性的发现。

在那以前,他们的生活全靠打猎、捕鱼、寻找可食用的野生植物时的运气。

能够种植自己所需的一部分粮食,意味着挨饿的威胁不复存在。

随着早期的人们学会种植庄稼,他们渐渐地越来越依靠农业,而更少地依靠打猎为生。

除了种植野草(现今的谷类作物就是由它们演化而来的),他们还学会了种植很多其他植物,也就是今天蔬菜的前身。

原始的耕种方法十分简单。

用尖尖的木棍在地上戳出小洞,种子就种在这些小洞里。

收割谷物用的是石刀或者有刃的石镰刀,有时候则将谷物连根拔起。

锹和锄头的发明使耕作成为可能,依靠它们来松土和除草。

起先,地里的工作也许是由妇女来完成的,而男人们则防备动物的袭击,偶尔打打猎,并保护村庄使之不受敌人侵犯。

最初,饲养家畜是为了打猎(例如养狗)或者用来作为食物(例如养牛、羊和猪)。

最终动物能够被用来驮运重物或者拉犁。

这种所谓的犁不过是用来松土的分叉的棍子而已,它们效率不高,但比手持工具要省力,而且耕的地要多。

埃及人、美索不达米亚人、美洲印第安人和中国人几乎在同一时期形成了先进的农耕系统。

他们知道施肥、灌溉和排水的重要性,并且通过精选良种,培育了动植物的改良品种。

18 世纪的英国在农业方面取得了一些进步,发明了马拉的农业机械,形成了先进的庄稼轮作和施肥体系,还培育了优良的牛羊品种。

此时,欧洲人正在探索新大陆。

他们带回了以前欧洲不曾有过的庄稼——土豆、白薯、玉米、南瓜和西红柿。

人们发现,土豆这种植物非常适宜于潮湿阴冷的气候以及在贫瘠的土壤中生长。

新一代大学英语发展篇综合教程1答案Unit 1 Social media and friendshipiExplore 11 -2 iExplore 1: Learning before classReading comprehension lABABADealing with vocabulary lABAAAB1 -3 iExplore 1: Reviewing after classApplication lReference:1. To say is easier than to do.2. Mary wantedto make a lot of money, buy stock, andretire early.3. She stayed up late either studving her English or goingto parties. iExplore 21-4 iExplore 2: Learning before classReading comprehension lBADDealing with vocabulary l1. interactpatible3.massive4.contrast5.criticize' criticise6.hesitantiProduce1 -6 Unit projectReference:Step 2: Make pre-debate preparationsA. Aristotle on friendship翻译:对于亚里士多德而言,友情可以分为三类:实用型友情,愉悦型友情和美德型友情。

实用型友情的基础是双方能够相互利用。

愉悦型友情视双方所能获得的快乐多少而定。

实用型友情和愉悦型友情都允许一一个人有多位朋友,而美德型友情与这两种关系不同,只能存在于一-对一-的关系里。

只有两个人德行一致(或非常相似),且都是品格高尚的人,才能发展这种美德型友情。

大学英语教材发展篇1大学英语教材发展篇随着社会的不断进步和全球化的发展,英语作为一门重要的国际交流工具,在中国的教育体系中占据了重要的地位。

大学英语教材的发展也在不断地演变和改进,以满足学生学习英语的需求和提高其语言能力。

本文将从大学英语教材的演变历程、教学内容的调整以及教材的创新等方面来探讨大学英语教材的发展。

一、大学英语教材的演变历程大学英语教材的演变可以追溯到上世纪六七十年代,当时的教材主要注重对英语基础知识的宣讲和训练,内容较为单一,偏重于语法和词汇的学习。

然而,随着国家经济的快速发展和外交交流的频繁,人们对英语学习的需求不断增加,对大学英语教材的要求也越来越高。

在改革开放的大环境下,大学英语教材开始进行了一系列的调整和创新。

教材编写者从仅关注语法和词汇的训练转向注重语言技能的综合训练,如听力、口语、阅读和写作等。

同时,大学英语教材开始引入一些真实的语言材料,包括英语原版报刊、电视剧和电影等,以增强学生们的实际应用能力。

二、教学内容的调整随着大学英语教材的演变,教学内容也在不断调整和改进。

从过去简单的语法和词汇教学转变为更加注重实际应用的语言技能训练。

现代的大学英语教材在课程设置上更加注重学生的兴趣和实用性,教材中包含了大量的真实生活对话和实用性强的语言表达。

例如,对话的主题不再局限于生活和环境,还扩展到社会、文化和经济等各个方面,以便学生们能够在日常生活中更好地运用所学知识。

此外,教学内容的调整也体现在语言技能的平衡上。

过去大部分教材存在口语培养的不足,而现代的教材强调听说训练的同时,也注重阅读和写作的能力培养。

这样的调整能够更好地提高学生们的综合语言能力,为他们以后的实际应用打下坚实的基础。

三、教材的创新为了更好地满足学生的需求,现代大学英语教材注重创新,引入了一些新颖的教学元素。

例如,教材开始采用了更多的多媒体资源,如音频和视频,以提高学生们的听力和口语能力。

同时,教材还配备了练习题和活动,鼓励学生们主动参与课堂讨论和实践,从而培养他们的团队合作和创新精神。

大学英语教材的发展随着社会的发展和全球化的趋势,英语已经成为一门全球通用的语言。

因此,在大学英语教育中,英语教材的发展和更新变得至关重要。

本文将探讨大学英语教材的发展历程,并对未来的发展趋势进行展望。

1. 大学英语教材的历史发展大学英语教材的发展可以追溯到上世纪的60年代。

那时,英语作为一门重要的外语,开始被广泛教授。

初期的教材主要以语法为中心,强调基础语法知识的学习,以及对话和阅读文本的练习。

随着教育改革的推进,大学英语教材逐渐呈现多样化的趋势。

80年代和90年代,语言教学方法的新理念不断涌现,例如交际法、情境法和任务法。

这些新教学方法赋予了教材更多的交际功能,注重学生的实际语言运用能力,而不仅仅是纸上谈兵。

21世纪初,随着大数据和互联网的兴起,英语教材也开始融入技术元素。

电子教材和在线学习资源大量涌现,丰富了教材的形式和内容。

学生可以通过电子教材进行自主学习和在线互动,提高学习效果。

2. 大学英语教材的特点大学英语教材的发展反映了教育理念和语言教学方法的演变。

现代的大学英语教材具有以下特点:(1)综合性:大学英语教材综合了语法、词汇、听力、口语、阅读和写作等多个语言技能的学习内容。

通过对多个技能的综合训练,帮助学生全面提高英语水平。

(2)交际性:现代的英语教材注重交际能力的培养。

通过真实的交际场景和对话练习,学生可以更好地理解并运用英语进行交流。

(3)任务型:许多新一代的英语教材采用任务型教学法。

通过给定特定任务或场景,学生需要进行合作与协作,运用所学知识解决问题,培养实际应用能力。

(4)文化融入:大学英语教材也注重培养学生的跨文化意识。

通过引入相关的文化背景和话题,使学习者能更好地理解英语国家的文化差异与特点。

3. 大学英语教材的未来趋势未来,随着教育技术的进一步发展,大学英语教材将进一步创新和扩展。

以下是一些可能的趋势:(1)个性化定制:教材将更加个性化,根据学生的实际情况和需求进行定制。

英语发展史知识点总结Origins of Development Studies: 1940s-1960sThe origins of development studies can be traced back to the post-World War II era, when Western nations began to develop an interest in the economic and social conditions of less developed countries. This period, which saw the formal decolonization of many countries in Asia, Africa, and Latin America, raised questions about how these newly independent nations could achieve economic growth and social progress.In the 1940s and 1950s, the dominant framework for understanding development was the modernization theory, which posited that less developed countries could progress towards modernity through the adoption of Western-style economic and social practices. Proponents of modernization theory believed that economic growth, industrialization, and urbanization were the keys to achieving development, and that less developed countries could follow the same path that Western nations had taken to achieve progress.At the same time, more critical voices began to emerge, challenging the modernization approach and highlighting its shortcomings. Scholars such as Walter Rodney, Frantz Fanon, and Andre Gunder Frank argued that the modernization theory failed to account for the historical legacies of colonialism and imperialism, and overlooked the social and economic structures that perpetuated poverty and inequality in less developed countries.The Rise of Dependency Theory: 1960s-1970sIn response to the limitations of modernization theory, a new framework for understanding development emerged in the 1960s and 1970s: dependency theory. Developed by Latin American scholars such as Raul Prebisch, Fernando Cardoso, and Theotonio Dos Santos, dependency theory argued that the underdevelopment of less developed countries was not the result of internal failures, but rather the product of external forces and relationships. According to dependency theory, the economic and social structures of less developed countries were shaped by their historical dependency on colonial powers and by their continued subordination to the global capitalist system. Dependency theorists highlighted the unequal exchange of resources between less developed and developed countries, the role of multinational corporations in exploiting natural and human resources, and the impact of global economic policies on the perpetuation of poverty and inequality.The emergence of dependency theory marked a significant shift in the study of development, as it challenged the dominant assumptions of modernization theory and focused attention on the historical and structural factors that shape the conditions of less developed countries. Dependency theory also inspired a growing interest in alternative forms of development, such as socialism, self-reliance, and participatory development, as potential paths to achieve progress.The Rise of Neoliberalism: 1980s-1990sThe 1980s and 1990s saw a major shift in the global development landscape with the rise of neoliberalism as the dominant ideology. Neoliberalism, which promoted free market capitalism, deregulation, and privatization, became the driving force behind the policies of many international financial institutions, such as the World Bank and the International Monetary Fund, and the policies of many national governments.Neoliberalism was based on the belief that economic growth and development could be best achieved through market-oriented reforms, such as trade liberalization, fiscal austerity, and the reduction of state intervention in the economy. Proponents of neoliberalism argued that the free market would lead to increased efficiency, innovation, and economic growth, and that these benefits would ultimately trickle down to improve the lives of the poor and marginalized.However, critics of neoliberalism argued that its policies led to increased inequality, environmental degradation, and social dislocation, particularly in less developed countries. They pointed to the negative impacts of structural adjustment programs, which imposed austerity measures and forced countries to open up their economies to global competition, often at the expense of local industries and social welfare programs.The Rise of Sustainable Development: 2000s-PresentIn recent years, the focus of development studies has shifted towards issues of sustainability, human rights, and social justice. The concept of sustainable development, which integrates economic, social, and environmental goals, has become a central concern for scholars, policymakers, and activists seeking to address the interconnected challenges of poverty, inequality, and environmental degradation.The rise of sustainable development has been marked by a growing recognition of the need to balance economic growth with environmental protection, to promote social inclusion and human rights, and to empower communities to participate in the decisions that affect their lives. This shift has been reflected in international development agendas, such as the United Nations' Sustainable Development Goals, which prioritize issues such as gender equality, climate action, and inclusive economic growth.At the same time, the field of development studies has become increasingly interdisciplinary, drawing on insights from disciplines such as economics, sociology, political science, anthropology, and environmental studies. This interdisciplinary approach has enriched the study of development by incorporating diverse perspectives and methods, and by engaging with the complex and interconnected nature of development challenges.In conclusion, the history of development studies has been shaped by a dynamic interplay of theories, policies, and movements, reflecting the evolving priorities and concerns of the global development landscape. From its origins in modernization theory to its current focus on sustainable development, the field of development studies has undergone significant transformations, reflecting the changing realities and aspirations of less developed countries and the global community. As development studies continues to evolve, it will beessential to engage with new and emerging challenges, such as climate change, technological innovation, and global pandemics, while remaining attentive to the voices and aspirations of communities at the grassroots level.。