《有机化学》课程教学大纲(徐寿昌)

- 格式:doc

- 大小:76.00 KB

- 文档页数:7

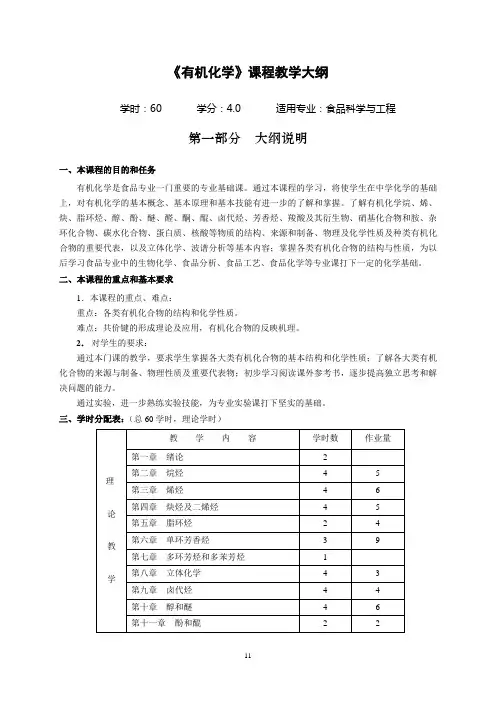

《有机化学》课程教学大纲学时:60 学分:4.0 适用专业:食品科学与工程第一部分大纲说明一、本课程的目的和任务有机化学是食品专业一门重要的专业基础课。

通过本课程的学习,将使学生在中学化学的基础上,对有机化学的基本概念、基本原理和基本技能有进一步的了解和掌握。

了解有机化学烷、烯、炔、脂环烃、醇、酚、醚、醛、酮、醌、卤代烃、芳香烃、羧酸及其衍生物、硝基化合物和胺、杂环化合物、碳水化合物、蛋白质、核酸等物质的结构、来源和制备、物理及化学性质及种类有机化合物的重要代表,以及立体化学、波谱分析等基本内容;掌握各类有机化合物的结构与性质,为以后学习食品专业中的生物化学、食品分析、食品工艺、食品化学等专业课打下一定的化学基础。

二、本课程的重点和基本要求1.本课程的重点、难点:重点:各类有机化合物的结构和化学性质。

难点:共价键的形成理论及应用,有机化合物的反映机理。

2.对学生的要求:通过本门课的教学,要求学生掌握各大类有机化合物的基本结构和化学性质;了解各大类有机化合物的来源与制备、物理性质及重要代表物;初步学习阅读课外参考书,逐步提高独立思考和解决问题的能力。

通过实验,进一步熟练实验技能,为专业实验课打下坚实的基础。

三、学时分配表:(总60学时,理论学时)四、选用教材及主要参考书选用教材:《有机化学》,徐寿昌编。

主要参考书:《有机化学》,天津大学、华东石油学院有机化学教研室编。

《有机化学》,吉林师大等五所院校编。

《基础有机化学》,邢其毅编。

《有机化学》,汪小兰编。

实验课参考书:《有机化学实验》,兰州大学、复旦大学编。

五、教学方法和手段的建议大学有机化学课程内容理论性强,化合物种类多,化学反应繁杂,因此学生掌握起来有一定难度。

在教学过程中,可运用启发式教学方法,调动学生的学习积极性,让学生主动参与教学过程,培养学生的学习兴趣。

采用多媒体教学。

对本课程的重点,教师可通过对各类有机化合物结构的分析,首先总结其应有特性,然后逐一讲解化学性质,让学生主动参与教学过程,加深对授课内容的理解。

徐寿昌主编《有机化学》(第二版)篇一:徐寿昌主编(第二版)-课后1-13章习题答案1第一章有机化合物的结构和性质无课后习题第二章烷烃1.用系统命名法命名下列化合物:1.(CH3)2CHC(CH3)22.CH3CH2CH2CH2CH3CH3CHCH3CH3CH(CH3)22,3,3,4-四甲基戊烷3-甲基-4-异丙基庚烷23.178CH3CH2C(CH3)2CH2CH3CH3CHCH3CH2CH36322223345CH33,3-二甲基戊烷 2,6-二甲基-3,6-二乙基辛烷6532146.8.6754212,5-二甲基庚烷2-甲基-3-乙基己烷7.2,4,4-三甲基戊烷 2-甲基-3-乙基庚烷2.写出下列各化合物的结构式:1.2,2,3,3-四甲基戊烷2,2,3-二甲基庚烷CH3CH3CH3CH2CH333CH3CH32CH2CH2CH333、 2,2,4-三甲基戊烷4、2,4-二甲基-4-乙基庚烷CH3CH333CH3CH3CH3CHCH2CCH2CH2CH335、 2-甲基-3-乙基己烷6、三乙基甲烷CH3CH3CHCHCH2CH2CH32CH3CH3CH2CHCH2CH32CH37、甲基乙基异丙基甲烷 8、乙基异丁基叔丁基甲烷CH3CHCH(CH3)22CH3CH3CH2CHC(CH3)3CH2CHCH3CH33.用不同符号表示下列化合物中伯、仲、叔、季碳原子11.100343210012CH312CH3CH31CH2.13323)33312.3.4.5.6.5.不要查表试将下列烃类化合物按沸点降低的次序排列:(1) 2,3-二甲基戊烷(2) 正庚烷 (3) 2-甲基庚烷 (4) 正戊烷 (5) 2-甲基己烷解:2-甲基庚烷>正庚烷> 2-甲基己烷>2,3-二甲基戊烷> 正戊烷(注:随着烷烃相对分子量的增加,分子间的作用力亦增加,其沸点也相应增加;同数碳原子的构造异构体中,分子的支链愈多,则沸点愈低。

《有机化学》教学大纲课程编号:1513P0005 课程类型:专业必修课程名称:有机化学英文名称:Organic Chemistry学分:4 适用专业:应用化学、化学工程与工艺、高分子材料与工程一、课程的性质、目的和任务《有机化学》是应用化学、化学工程与工艺、高分子材料与工程专业的一门专业必修课,本课程的教学目的是使学生在学习无机与分析化学的基础上,比较系统地获得有机化学的基本理论、基本知识、基本技能及学习有机化学的基本思想和方法;在创造性思维、了解自然科学规律、发现问题和解决问题的能力方面获得初步的训练。

本课程是研究有机化合物的制备、结构、性质及其应用的科学。

通过本课程的学习使学生认识有机化合物结构和性质的关系,熟悉各类有机物的相互转化及其规律,了解本学科范围内重大的科技技术新成果及发展方向,为进一步学习后继专业课,培养造就应用化学、化学工程与工艺、高分子材料与工程人才打好基础。

二、课程教学目标课程教学目标体现为专业知识、专业技能和专业素质三方面的目标。

1.专业知识目标1.1 掌握一般有机化合物的命名、各类化合物的制备及主要的物理和化学性质,熟悉主要有机试剂及其具体应用;1.2 熟悉各类有机物的定性鉴定、分离方法,了解某些定量测定方法;1.3 掌握一般有机化合物分子结构与性能的关系;掌握有机活泼中间体碳正离子、碳负离子、自由基的生成和反应;1.4 基本掌握自由基取代、亲电加成、亲核加成、消除和芳香族亲电取代、亲核取代的反应机理。

2.专业技能目标2.1 运用结构理论、热力学、动力学来解释一般有机化合物的稳定性和有机反应的可行性;2.2 运用诱导效应、共轭效应解释碳正离子、碳负离子、游离基等活性中间体的稳定性;2.3 运用立体化学的基本知识和基本理论解释部分有机反应的机理。

3.专业素质目标3.1 具有基本的查阅国内外文献的能力;并具备基本的阅读英文文献的专业英语水平;3.2 具有良好的有机化学逻辑思维能力,从有机化学角度分析解决相关问题;3.3 具备基本的从事有机化学科学研究的专业素质和技能。

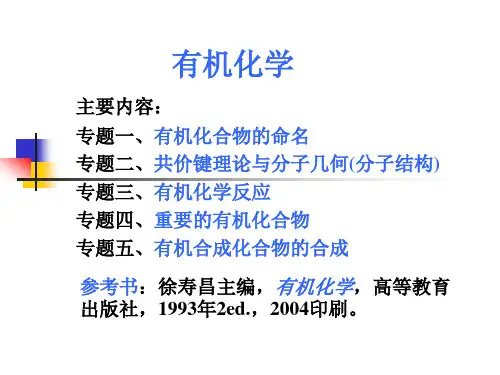

有机化学教学大纲(生物工程专业)课程名称:有机化学课程编码:1060801学时:64 学分:4开课学期:第三学期课程类别:必修课程性质:专业基础课(应用化学专业)先修课程:无机化学、分析化学教材:徐寿昌编著,有机化学,高等教育出版社一、课程的性质、目的与任务有机化学是高等学校化工类各专业的一门基础课。

在有限的学习时间内,学生应主要掌握本门学科的基本规律,即熟悉有机化合物基本类型的结构、性能、合成方法以及它们之间相互联系的规律和理论。

掌握这些基本规律和理论,不仅是为了能更好学习后继专业课程,更重要的是,在掌握比较全面的基本原理的基础上,根据今后工作的需要,能进一步继续学习和钻研与专业发展密切相关的有机化学知识。

在整个教学过程中,重点培养学生的独立自学、独立思考与解决问题的能力。

要求学生达到:1、能正确地写出所学有机物的结构式与名称。

2、能运用所学知识初步分析简单有机物的结构与性质间的关系。

3、能选择运用简单有机物的合成路线和方法。

二、课程的基本内容1、有机化合物的结构和性质2学时2、烷烃3学时(1)烷烃的构造异构、命名、构象等(2)烷烃的物理和化学性质,烷烃的卤代反应历程3、烯烃3学时(1)、烯烃的构造异构、命名。

(2)、烯烃的物理和化学性质。

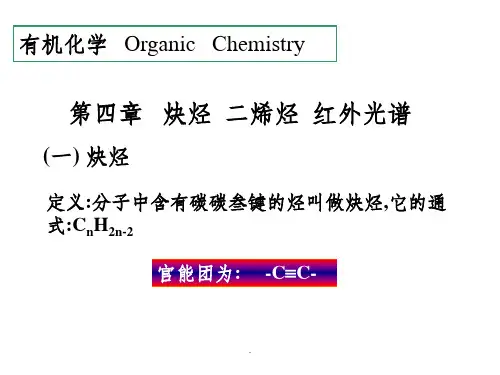

4、炔烃、二烯烃2学时(1)炔烃的异构和命名(2)炔烃的物理和化学性质(3)共轭二烯烃的结构和共轭效应5、脂环烃的性质和结构2学时6、单环芳烃4学时(1)苯的结构和性质(2)苯环上亲电取代反应的定位规律7、多环芳烃和非苯芳烃2学时8、立体化学4学时(1)、手性和对映体(2)、含有手性碳原子的化合物的对映异构体,手性合成,环状化合物的立体异构,不含手性碳原子化合物的对映异构。

9、卤代烃4学时卤代烷、卤代烯烃、卤代芳烃10、醇和醚4学时(1)、醇的结构、分类、异构和命名,醇的制法,醇的物理和化学性质。

、醚的构造、分类和命名,醚的制法和性质11、酚和醌2学时酚的构造、分类和命名,酚的制法和性质,苯醌和萘醌12、醛和酮4学时(1)、醛和酮结构和命名(2)、醛、酮的制法和性质13、羧酸及其衍生物4学时(1)、羧酸的结构、分类和命名,羧酸的制法和性质(2)、羧酸衍生物的结构和命名(3)、酰基碳上的亲核取代反应14、β-二羰基化合物2学时丙二酸酯和乙酰乙酸乙酯在有机合成上的应用15、硝基化合物和胺4学时(1)、硝基化合物的分类、结构和命名,硝基化合物的性质(2)、胺的分类、结构和命名,胺的性质16、重氮化合物和偶氮化合物2学时重氮化反应,偶氮化合物和偶氮染料17、杂环化合物2学时(1)、杂环化合物的分类和命名(2)、杂环化合物的结构和芳香性三、课程的教学要求1、有机化合物的特性2、有机化学及有机化合物的分类和命名重点介绍系统命名法,适当介绍习惯命名法和衍生命名法。

《有机化学》课程教学大纲(Organic Chemistry)一、课程基本信息课程编号:14232063课程类别:通修课适用专业:临床医学学分:4.5学分其中理论3.5学分,实验1学分总学时:88课时其中理论56课时,实验32课时先修课程:医用化学后续课程:生物化学主要教学方法与手段:理论课以课堂教学为主,实验课在实验室进行。

选用教材:汪世新主编有机化学[M].上海:上海教育出版社,2007年徐寿昌主编有机化学(第二版)[M].北京:高等教育出版社,1993年必读书目:[1] 徐伟亮主编有机化学[M].北京:科学出版社,2002年[2] 刑其毅主编基础有机化学(第三版)[M].北京:高等教育出版社,2005年[3] 曾昭琼主编有机化学(第四版)[M].北京:高等教育出版社,2005年[4] 胡宏纹主编有机化学(第三版)[M].北京:高等教育出版社,2006年[5] Paula Yurkanis Bruice Organic Chemistry (Forth Edition), 2004选读书目:[1] 高鸿宾主编有机化学(第四版)[M].北京:高等教育出版社,2005年[2] 汪小兰主编有机化学(第四版)[M].北京:高等教育出版社,2005年[3] 尹冬冬主编有机化学(第二版)[M].北京:高等教育出版社,2010年[4] 高鸿宾、齐欣主编有机化学学习指南[M].北京:高等教育出版社,2005年[5] Jerry March Advanced Organic Chemistry (Sixth Edition), 2007二、课程总目标有机化学是临床医学、妇产、皮防专业的重要基础课程之一,通过理论讲授与实验操作,使学生获得化学基础理论,基本知识和掌握一些基本操作技能,为进一步学习基础医学和临床医学课程,特别是生物化学,生理学,药理学,预防医学及临床检验等打下必要的基础。

三、课程教学内容与教学要求1. 绪论(1、2)教学要求:了解有机化学研究的内容及有机化合物与无机化合物的区别。

《有机化学G2》课程教学大纲课程代码:080531008课程英文名称:Organic Chemistry(G2)课程总学时:36 讲课:36 实验:0 上机:0适用专业:化学专业大纲编写(修订)时间:2017.7一、大纲使用说明(一)课程的地位及教学目标有机化学课程是化学、化工类各专业的一门必修的基础课。

有机化学是研究有机物的组成,结构,性质及其变化规律的科学。

通过本课的学习,使学生掌握有机化学的基本知识和基本理论认识有机化合物的结构和性质之间的关系,熟悉各类有机物的相互转变及其规律。

正确掌握实验操作技能。

培养学生一定的分析问题和解决问题的能力,为学好后续的专业知识,以及培养较强的逻辑思维能力和创新能力,培养具有良好的科学素养和较强的实践能力的综合素质优良的高级应用型人才打好基础。

(二)知识、能力及技能方面的基本要求通过基础有机化学的学习,使学生掌握各类有机化合物的基本性质、制备方法及分析鉴定的手段,为解决各类有机化学问题打下基础。

教学的具体要求如下:1. 掌握烃的各种衍生物的命名及常见化合物的俗名,了解官能团的结构特征;2. 掌握各类有机化合物的理化性质及反应具体过程;3. 掌握各类有机化合物实验室制备方法和工业制备方法及这两类方法的异同点,学会用逆合成原理进行简单的合成设计。

4. 掌握常见有机物及官能团的鉴定方法,学习化学方法区分各类有机化合物。

5. 学会分析分子结构和性能的关系、官能团之间的相互影响;并能在实际问题时加以应用。

(三)实施说明1.教学方法:课堂讲授中要重点对基本概念、基本方法和解题思路的讲解;采用启发式教学,培养学生思考问题、分析问题和解决问题的能力;引导和鼓励学生通过实践和自学获取知识,培养学生的自学能力;增加习题课,调动学生学习的主观能动性;2.教学手段:使用多媒体教学手段,以确保在有限的学时内,全面、高质量地完成课程教学任务。

(四)对先修课的要求先修无机化学、有机化学G1(五)对习题课、实践环节的要求1.对重点、难点章节应安排习题课,例题的选择以培养学生消化和巩固所学知识,用以解决实际问题为目的。

《有机化学》课程教学大纲学时:60 学分:4.0 适用专业:食品科学与工程第一部分大纲说明一、本课程的目的和任务有机化学是食品专业一门重要的专业基础课。

通过本课程的学习,将使学生在中学化学的基础上,对有机化学的基本概念、基本原理和基本技能有进一步的了解和掌握。

了解有机化学烷、烯、炔、脂环烃、醇、酚、醚、醛、酮、醌、卤代烃、芳香烃、羧酸及其衍生物、硝基化合物和胺、杂环化合物、碳水化合物、蛋白质、核酸等物质的结构、来源和制备、物理及化学性质及种类有机化合物的重要代表,以及立体化学、波谱分析等基本内容;掌握各类有机化合物的结构与性质,为以后学习食品专业中的生物化学、食品分析、食品工艺、食品化学等专业课打下一定的化学基础。

二、本课程的重点和基本要求1.本课程的重点、难点:重点:各类有机化合物的结构和化学性质。

难点:共价键的形成理论及应用,有机化合物的反映机理。

2.对学生的要求:通过本门课的教学,要求学生掌握各大类有机化合物的基本结构和化学性质;了解各大类有机化合物的来源与制备、物理性质及重要代表物;初步学习阅读课外参考书,逐步提高独立思考和解决问题的能力。

通过实验,进一步熟练实验技能,为专业实验课打下坚实的基础。

三、学时分配表:(总60学时,理论学时)四、选用教材及主要参考书选用教材:《有机化学》,徐寿昌编。

主要参考书:《有机化学》,天津大学、华东石油学院有机化学教研室编。

《有机化学》,吉林师大等五所院校编。

《基础有机化学》,邢其毅编。

《有机化学》,汪小兰编。

实验课参考书:《有机化学实验》,兰州大学、复旦大学编。

五、教学方法和手段的建议大学有机化学课程内容理论性强,化合物种类多,化学反应繁杂,因此学生掌握起来有一定难度。

在教学过程中,可运用启发式教学方法,调动学生的学习积极性,让学生主动参与教学过程,培养学生的学习兴趣。

采用多媒体教学。

对本课程的重点,教师可通过对各类有机化合物结构的分析,首先总结其应有特性,然后逐一讲解化学性质,让学生主动参与教学过程,加深对授课内容的理解。

对本课程的难点,可采取多次重复的讲授方法,在绪论中,首先集中介绍共价键的形成理论,及在C—C、C=C、C≡C中的具体表现,然后在每章中再重复讲解,这样可加深学生的印象。

对有机化学的反应机理,可从化合物所具结构(官能团)入手介绍分析,并进行各类化合物的横向比较,使学生对烷烃的自由基取代、烯烃的亲电加成、卤代烃的亲核取代和醛和酮的亲核加成等几大类主要的反应机理有初步了解和掌握。

六、与有关课程的衔接和分工有机化学可在学完无机化学课程后学,也可与无机化学并列学习。

它以中学化学课程和部分无机化学内容为基础,进一步探讨有机化合物的结构与性质。

在以后的学习中,有机化学与生物化学、食品分析、食品化学等专业课程相衔接,与食品工艺、营养与卫生、食品添加剂、仪器分析等课程联系也比较紧密,是多门专业课的基础,尤其是高分子有机化学更是与食品密切相关。

因此打好有机化学课程的基础,有利于以后多门专业课的学习。

第二部分课程内容大纲第一章绪论一、目的与要求1.了解有机化合物的分类。

2.熟悉有机化合物中的共价键和有机化合物的特点。

3.掌握杂化轨道理论。

二、内容提要离子键、共价键、金属键及分子间作用力的形成与区别;共价键理论(电子配对法、轨道杂化理论),共价键键参数含义,共价键的均裂,有机化合物的性质(与无机化合物对比)及有机物的分类;分子轨道理论。

第二章烷烃一、目的与要求1.了解烷烃的构象。

2.熟悉自由基反应的历程。

3.掌握系统命名法、SP3杂化、自由基的稳定性,烷烃的化学性质。

二、内容提要烷烃的系统命名法,烷烃的结构(分子结构、原子电子排布及共价键单键的组成),乙烷、丙烷、丁烷的构象(用纽曼投影式表示)及各种构象之间的互变,烷烃沸点、熔点的变化规律,烷烃的氯代反应历程;烷烃的命名法和衍生物命名法,烷烃氯代反应过程中的能量变化,烷烃的氧化反应、异构化反应、裂化反应,伯、仲、叔氢氧原子在氯代反应中的反应活性,烷烃的天然来源。

第三章烯烃一、目的与要求1.了解乙烯的结构、烯烃的物理性质,烷基的诱导效应。

2.熟悉伯、仲、叔碳正离子的稳定性。

3.熟练掌握顺反异构体的命名,烯烃的化学性质。

二、内容提要烯烃的命名、烯烃的结构(碳碳双键),顺反异构体的Z、E命名法,烯烃实验室制法,烯烃的亲电加成反应及反应历程(马尔科夫尼科夫定律),诱导反应,烯烃的氧化及ɑ—氢原子的反应,亲电加成反应能量变化,顺反异构体熔沸点规律,自由基加成反应。

第四章炔烃及二烯烃一、目的与要求1.了解乙炔的结构。

2.熟悉共轭效应和超共轭效应。

3.掌握炔烃和共轭二烯烃的命名,炔烃和二烯烃的化学性质。

二、内容提要炔烃的命名,结构(碳碳叁键),物理性质,叁键碳上氢原子的反应,亲电加成,分子重排的能量变化;亲核加成、氧化和聚合反应。

共轭二烯烃的结构、共轭效应,1,2-加成和1,4-加成,聚合反应;了解超共轭效应,双烯合成。

第五章脂环烃一、目的与要求1.了解脂环烃的结构。

2.熟悉脂环烃的命名。

3.熟练掌握脂环烃的构象和化学性质。

二、内容提要脂环烃的命名及顺反异构体的命名和表示方法,脂环烃的取代反应,开环加成反应,环丙烷、环乙烷的结构;脂环烃的氧化反应,环丁烷、环戊烷的结构。

第六章单环芳香烃一、目的与要求1.了解苯环的大∏键,单环芳烃的来源和制法。

2.熟悉单环芳烃的物理性质。

3.掌握单环芳烃的命名、化学性质、亲电取代反应历程,苯环上亲电取代反应的定位规律。

二、内容提要单环芳烃的构造异构体和命名,苯的结构,取代反应,亲电取代反应的定位规律;单环芳烃的物理性质,亲电取代反应历程,加成反应,侧链氧化和氯代反应,三元取代反应的定位规律。

第七章多环芳烃和非苯芳烃一、目的与要求1.了解联苯及其衍生物。

2.熟悉休克而规则。

3.掌握奈的结构和化学性质。

二、内容提要稠环芳烃主要代表物的结构与命名,萘的取代反应,蒽、菲的氧化与还原,非苯芳烃的结构;萘的加成与氧化,环丙烯正离子、环戊二烯负离子和轮烯的结构。

第八章立体化学一、目的与要求1.了解平性分子、对映体和非对映体外消旋体内消旋体。

2.熟悉环状化合物的立体异构。

3.掌握两种构型的D—L标记法、R—S标记法,外消旋体内消旋体。

二、内容提要手性、手性分子、对映(异构)体、旋光性、比旋光度的基本概念,对映异构体的命名和表示方法(R/S标记及菲舍尔投影式),一个以上手性碳原子的对映异构体的判别法;了解外消旋的拆分、环状化合物的立体异构及立体化学在研究反应历程中应用。

第九章卤代烃一、目的与要求1.了解卤代烃的物理性质、卤代烃的制法和多卤代烃。

2.熟悉消除反应的历程。

3.掌握卤代烃的命名、卤代烃的化学性质,亲核取代反应的历程。

二、内容提要卤代烃的分类和命名,卤代烃的制备方法,卤代烃的亲核取代反应及反应历程、消除反应及反应历程,与金属镁的反应;卤代烃中卤素的活泼性,与金属的反应。

第十章醇和醚一、目的与要求1.了解醇和醚的物理性质。

2.熟悉氢醚和缔合现象,醇的制备。

3.掌握醇、醚的化学性质和命名。

二、内容提要醇的结构,分类和命名,醇的制备,沸点与水溶性高低规律,与活泼金属的反应,与氢卤酸及含氧无机酸的反应,脱水反应;醇的物理性质,与含氧有机酸的反应,氧化或脱氢反应。

掌握醚的分类与命名(系统命名法),锌盐的生成与醚键的断裂,环氧乙烷的加成反应,冠醚的结构与合成;醚的物理性质,过氧化物质生成,环氧乙烷的制备,冠醚的相转移催化作用。

第十一章酚和醌一、目的与要求1.了解酚和醌的结构。

2.熟悉酚和醌命名。

3.掌握酚和醌的化学性质。

二、内容提要掌握酚的结构和命名,酚的酸性,苯环取代反应,与三氯化铁的反应;了解酚的沸点及水溶性变化规律,酚醚的形成,氧化反应。

第十二章醛和酮一、目的与要求1.了解醛、酮的物理性质。

2.熟悉醛和酮的制法。

3.掌握醛、酮的化学性质、命名、亲核加成反应历程。

二、内容提要醛和酮的结构和命名,制备方法,,醛、酮的化学性质,a-氢原子的活泼性,氧化反应;醛和酮的物理性质,芳香醛酮的卤代反应,还原反应等。

第十三章羧酸及其衍生物一、目的与要求1.了解羧酸的结构、分类。

2.熟悉羧酸及其羧酸衍生物的命名。

3.掌握羧酸及其衍生物的化学性质和常见羧酸的俗名。

二、内容提要羧酸的结构与命名,沸点,水溶性变化规律,羟基取代反应,酸性大小及结构对其影响,二元羧酸的脱羧反应;羧酸的还原,二元羧酸的脱水反应。

羧酸衍生物的命名,水解、醇解和氨解反应;羧酸衍生物的物理性质。

第十四章β—二羧基化合物一、目的与要求1.了解互变异构现象。

2.熟悉乙酰乙酸乙脂的合成。

3.掌握丙二酸二乙脂、乙酰乙酸乙脂在有机合成方面的应用。

二、内容提要丙二酸二乙脂、乙酰乙酸乙脂的化学性质,互变异构现象,在有机合成方面的应用。

第十五章硝基化合物和胺一、目的与要求1.了解硝基化合物的结构与命名。

2.熟悉胺的分类和命名及其制法及其制法。

3.掌握硝基化合物和胺的化学性质。

二、内容提要硝基化合物的结构与命名,还原反应;硝基化合物的假酸式异构体及硝基苯的取代反应。

胺的结构与命名,烷基化与酰基化,芳香胺芳环上的取代反应;胺类碱性强弱,氧化反应。

第十六章重氮化合物和偶氮化合物一、目的与要求1.了解偶氮化合物。

2.熟悉偶氮化合物的化学性质。

3.掌握重氮盐的生成及其在有机化合物方面的应用。

二、内容提要重氮盐的性质以及在有机合成方面的应用,偶氮化合物的化学性质。

第十七章杂环化合物一、目的与要求1.了解五元杂环化合物的性质。

2.熟悉杂环化合物的结构。

3.掌握杂环化合物的命名。

二、内容提要呋喃、噻吩、吡咯与吡啶的结构与芳香性,取代反应与加成反应;杂环化合物与芳香族化合物在结构与化学性质上的异同。

第十八章碳水化合物一、目的与要求1.了解单糖的性质、二糖和多糖。

2.熟悉单糖的开链结构、构型命名。

3.掌握变旋光现象、糖苷、哈沃斯结构式。

二、内容提要糖的要领与分类,单糖的链式结构、环式结构、氧化、还原、成脎反应,二糖和多糖的结构及还原性;了解单糖生成醚和脂的反应,转化糖的概念。

第十九章氨基酸、蛋白质、核酸一、目的与要求1.了解氨基酸的分类。

2.熟悉氨基酸的结构。

3.掌握氨基酸的命名和性质。

二、内容提要氨基酸的结构,两性离解和等电点,和水合茚三酮的反应,蛋白质的一级结构、二级结构,蛋白质的沉淀,变性与水解反应,蛋白质两性和等电点及显色反应;氨基酸的合成,蛋白质的三级结构、四级结构。

核酸的组成,核酸的一级结构;核酸的二级结构,核酸的生物功能。

大纲制定者:(副教授)大纲审定者:(副教授)大纲批准者:(教授)2007年7月。