传播学第三章传播材料论

- 格式:ppt

- 大小:3.24 MB

- 文档页数:28

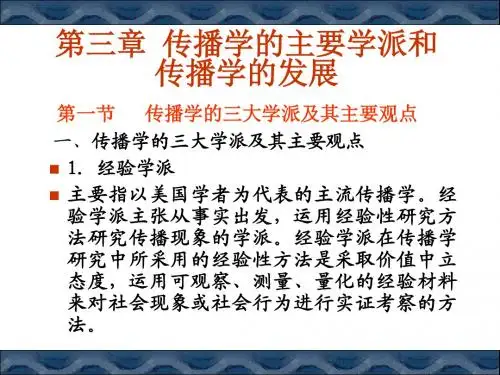

《传播学》第三章传播学第三章传播学作为一门关于传播现象和传播过程的学科,对于理解和分析现代社会中的信息传递和意义生成具有重要意义。

第三章是《传播学》这门学科中的关键章节,它主要涉及到传播学中的基本概念、理论和方法。

本文将对传播学第三章的内容进行全面详述,旨在帮助读者更好地理解和应用这门学科。

一、传播学的基本概念在第三章中,我们首先要了解传播学的基本概念。

传播学是研究人类之间信息传递的科学,它关注的是通过符号系统进行的信息沟通和交流活动。

传播学的研究对象包括媒介、受众、信息源等要素,并通过分析它们之间的相互作用揭示出信息传播的规律和特点。

其次,还需要了解传播学的核心概念——传播过程。

传播过程是指信息从一个源头传递到接收者的过程,它包括了识别信息、编码信息、传输信息和解码信息等环节。

传播过程是信息传递的基本单元,了解传播过程的规律可以帮助我们更好地理解和解读信息的意义。

二、传播学的理论框架在第三章中,我们还需要了解传播学的理论框架。

传播学的理论框架是对传播现象进行解释和分析的理论体系,它可以帮助我们理解信息传播的规律和机制。

其中,传播效果理论是传播学中的重要理论之一。

它研究了信息传播对接受者的影响和效果,包括认知效果、情感效果和行为效果等。

通过研究传播效果,我们可以更好地了解信息对受众的影响程度,为传播实践提供理论指导。

另外,还有传播流动理论和传播行为理论等。

传播流动理论研究信息在社会中的流动和传播过程,以及不同信息载体之间的互动关系;传播行为理论则研究人们在信息传播过程中的行为和决策过程,分析人们在信息接受和传递中的动机和行为特征。

三、传播学的研究方法在第三章中,我们还需要了解传播学的研究方法。

传播学的研究方法包括定量研究和定性研究两种主要方法。

定量研究是通过量化的数据和统计方法进行研究的方法,它可以帮助我们了解大规模受众的行为和态度等;定性研究则是通过深入访谈、观察和文本分析等方法进行研究的方法,它可以帮助我们深入了解受众的观点和认知过程。

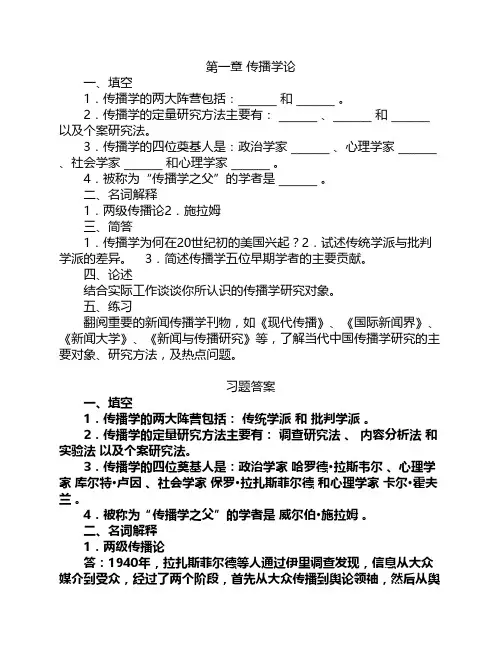

传播学概论详细笔记主编胡正荣副主编周亭高等教育出版社2017年6月第一版第一章传播学史第一节传播学的诞生传播学兴起前的传播研究:人类社会建立在人们利用符号进行互动的基础上。

一、传播学兴起的背景传播学的诞生期:20世纪40年代到50年代传播学的诞生地:美国传播学诞生的背景:①(社会基础)资本主义自由竞争使得生产活动和范围走向国际市场,因而对信息的要求就更高。

②(社会需求)传播业成为独立产业,社会急需要关注和思考传播带给人们的一切③(学科基础和需要)两次科技革命带来了两次思想革命,人们的认识能力有了大幅度的提高。

传播学诞生于美国背景:(一)政治背景①战争时期,重视利用传播媒介宣传政治主张、树立形象、争取支持(哈罗德·拉斯韦尔《世界大战中的宣传技巧》)②和平时期:政治选举,利用媒介塑造形象,宣传政治主张,争取选票(拉扎斯菲尔德:《人民的选择》 1940年)(二)经济背景:①战后美国经济空前发展,自由市场竞争更加激烈,生产扩大,产品增多,营销行为增加②战后大众传播业逐渐形成,媒介竞争激烈(三)社会背景:科技革命中产生的新媒介在推动社会繁荣的同时也带来了新问题(暴力、色情、特别是对儿童的影响),引起了专家、学者的关注和研究。

(四)学科背景:①学科基础:新闻学、社会学、心理学、“三论”(信息论、控制论、系统论)、政治学、语言学、文化研究、统计学、符号学的发展②新闻学是传播学的基础和前身。

此时大众传播学出现,大众传播学进一步深化的结果就是传播学。

传播学发展轨迹:新闻学→大众传播学→传播学第二节传播学的发展国外传播学研究三阶段:(一)早期:20世纪20年代至30年代,“枪弹论”;20世纪40年代至50年代“有限效果论”(二)中期(20世纪60年代至70年代):从效果研究拓展到传播过程各方面;不同地区出现不同派别。

(三)当代(20世纪80年代以来):扩展到了政治、经济、文化等各个领域,批判学派与经验学派的并峙。

大众传播学复习提纲-第三章第三章传播者传播者处于信息传播链条上的第一个环节,是传播活动的发起人,也是传播内容的发出者。

第一节个人层面的传播者1、传播角色:①定义:指处于一定社会地位的传播者依据社会对他的要求所表现出的行为模式。

②分类:普通传播、职业传播2、传播者的特点:代表性、自主性、专业性、集体性、复杂性、3、传播者的权利:一般性权利、专业性权利专业性:①采访权:传播者的首要权利。

②报道权:是指记者有传送,报道公众所关心的消息情报的权利。

③批评权:这一权力意味着记者拥有对报道对象的言行进行议论和批评的权利。

④专业保密权:又叫新闻来源守密权。

⑤安全保护权4、传播者的责任:①契约性责任:采集信息、鉴别信息、选择信息、加工信息、传播信息、搜集反馈②社会性责任③法规性责任④国际性责任5、传播者的赢效因素:①权威性:指传播者具有使受众相信、听从的力量、威望和地位的特质。

权利和地位上体现资历和威望上专业特长上能力和才华上②可信性:指传播者具有使受众承认和信赖的一系列特质。

包括诚实、信誉、骨气及公正无私③接近性:指传播者在信仰、民族、籍贯、专业、个性、情趣、距离等方面与受众接近或相似的特质。

愈接近、愈相似,就容易产生好的传播效果。

④熟知性:在传播活动中,增加与受众接触的次数和信息互动的频率,就能使受众产生“熟人”印象,形成亲近的倾向⑤悦目性:一般认为,传播者对受众具有悦目性,那么传播者本人及其所传信息则易为受众所接受和喜爱。

第二节媒介组织1、媒介组织:①定义:媒介组织是专门从事大众传播活动以满足社会需要的社会单位或机构。

②独特地位:⑴首先,媒介组织是一种公共事业单位。

⑵其次,媒介组织是一种信息产业机构。

⑶第三,媒介组织是一种社会机构。

2、对媒介组织的质疑与批判①媒介组织与意识形态(富兰克林学派)对传播内容的左右和控制⑴操纵性对媒介语言的规范与约束对传播过程的控制与操纵⑵虚伪性和欺骗性制造普遍利益与特殊利益的虚假统一制造虚假需求美化、幻化现实②媒介组织与文化产业③媒介组织与媒介文化3、媒介组织的运作:①媒介组织与信源的关系:分离、合作、同化②传播者与受众的关系:支配、疏离、圈层、服务③传播者心目中的受众4、守门人和守门理论(“把关人”)①来源:是由库尔特·勒温在《群体生活的渠道》一文中提出的。

第三章信息信息(Information)是古老的词汇,也是十分现代的概念。

唐代诗人李中《暮春怀故人》:“梦断美人沉信息,目穿长路倚楼台”是最早的记录。

一、信息的传播分析1、信息与物质的关系宇宙由物质、能量以及信息构成。

哈佛大学欧廷格“没有物质,就什么东西也不存在;没有能量,就什么事情也不发生;没有信息,就什么东西也无意义。

”物质提供的是材料,能量提供的是动力,信息所表征的是事物的状态。

物质具象,信息抽象。

2、信息与媒介媒介是负载和传递信息的物质实体。

没有媒介,信息就无所依附,无法传播。

3、信息与符号符号是表达特定信息的方式或形构。

信息以物质载体,以符号来表现。

人类传播是一种交流和交换信息的行为。

在人类的社会传播活动中,信息是符号和意义的统一体,符号是信息的外在形式或物质载体,而意义则是信息的精神内容。

符号是信息的外在形式或物质载体,是信息表达和传播中不可缺少的一种基本要素。

符号却不是人类社会的独有现象。

语言是人类传播的基本符号体系,但并不是惟一的体系。

动作、表情、体态、声音、图形、影像等,同样是信息的重要载体,都可以起到符号的作用。

符号分为信号和象征符一切自然符号都是信号。

例:火、雷声、雨,还有人的一些信号。

象征符与信号相比,则具有不同的性质自然、人工之别“和平”除了文字来表述还可以用什么来表达?♦语言符号与非语言符号♦非语言符号包括:♦物体语言符号♦体态语言符号♦音乐符号♦图象符号♦物体语言符号♦指人们运用物体语言符号的行为,包括衣服穿着,化妆打扮和器物使用等。

♦麦克卢汉:衣服是皮肤的延伸♦服饰♦器物使用♦体态语言符号♦动作、手势、表情、视线、姿势等身体器官的运动变化表达信息的符号。

也叫体态语。

♦动作一样,意义不同♦意义相同,动作有异总之,符号是信息的表现形式,而信息则是符号的表现内容,是符号的特定意义。

二、信息的含义、特征与分类1、含义信息,就是受传者收到讯息(消息)前未知的内容。

香农:“凡是在一种情况下能减少不确定性的任何事物都叫信息。

传播学纲要传播学纲要第三章⼈际传播第⼀节认识⼈际传播1.⼈际传播与⾃我1)⼈际传播的第⼀个⽬的便是确认⾃⼰的⾝份,以及⾃⼰在群体中的位置2)通过知⼈⽽知⼰,是⼀种伴随⼈⼀⽣的、必需的却⼜是有意⽆意的⼈际传播。

3)美国和会学家库利的“镜中我”理论认为,⼈的⾏为很⼤程度上取决于对⾃我的认识,⽽⾃我认识的形成依赖与他⼈的互动。

4)美国社会学家库利的“镜中我”理论认为:⼈的⾏为很⼤程度上取决于对⾃我的认识,⽽⾃我认识的形成依赖与他⼈的互动。

这种互动主要是他⼈“镜⼦式”的对⾃⼰的评价和态度,⾃我根据这种镜⼦的“映照”进⾏调整以使⾃⼰不断进⾏社会⾃我的实现。

2.“我——他”的⼈际传播1)申农、拉斯韦尔的传播模式,其实是较早的关于⼈际传播的直线性模式。

拉斯韦尔模式2)⼈际传播当然不是直线性的,于是第⼀个纠偏模式便是“奥斯古德—施拉姆循环模式”,它把申农传播模式的两头——即传播者和接受者——变成了两个交谈的⼈。

3)美国学者丹斯“丹斯螺旋模式”A.⼈际传播经过⼀轮⼜⼀轮的讯息交流,随着时间的推移和交往的累进,扩⼤了传播双发的认知或达成某种协议、获得更多的交流话题。

B.它强调:⼈际传播的性质是动态的,⼈在传播中是主动的,富有创造性的。

4)“⼈际需求理论”从⼼理层⾯对这种传播给予解释。

这种观点认为,⼈际传播处于三种需求:A.⾸先是情感需求,主要表现为倾诉和倾听。

B.第⼆种是归属需求,希望通过与他⼈交往建⽴某种联系,摆脱⼼灵的孤独状态,获得“我们”这种⼼理安全感。

C.控制需求,每个⼈在不同的问题上或多或少都有影响他⼈的需求。

5)还有⼀种关于⼈际传播的“社会交换理论”。

它的特点是借助经济学的概念,将其扩⼤到⼈际传播领域,认为⼈际传播之所以发⽣,取决于传播双⽅或多⽅所能获得的报偿与付出交往的代价⼤⼩的互换。

3. “我—你”的⼈际传播1)美国学者斯图尔特在他的⼈家传播专著《桥,不是墙》中谈到的⼈作为传播者的五个特性值得重视。