2014年湖北省高中语文青年教师优质课竞讲一等奖课件

- 格式:pdf

- 大小:5.74 MB

- 文档页数:13

优质课一等奖高中语文选修《诗的鉴赏》教学目标:1、了解并掌握诗歌鉴赏中“虚实结合”的表现手法。

2、培养学生鉴赏古代诗歌的能力。

学情分析:高三学生对于古典诗词已有一定的积累,一些常见的技巧与手法在基础年级都已有学习了解。

比如情景交融,托物言志,对比衬托等等。

虚实结合相对来说见得不多,也没有做过系统的讲解,学生对这种手法的概念也不是很清楚。

在一轮复习的初始阶段,我们把高考中的重难点古典诗词鉴赏率先讲解,而其中的一些难度相对大的技巧手法也尽可能做详细的分析讲解,以期在高三备考阶段迅速突破难关,提升分数。

重点难点:1、结合作品分析虚写和实写的内容及其作用。

2、掌握分析方法和答题思路,形成完整答案。

教学过程:第一学时教学活动:活动1【导入】创意手绘请大家看以下几幅图片,它们有什么共同特点呢?将生活中的小物件与简笔画结合在一起,使虚与实完美融合在一起,形成一种创意手绘,表现现代人的一种生活情趣。

其实虚实结合的手法在中国传统的艺术中都有运用,比如绘画、书法、建筑、文学等。

今天我们就看一看虚实结合在古典诗词中是如何运用的。

活动2【讲授】概念讲解古代诗歌历来追求"虚"与"实"的完美结合。

虚实结合是古代诗歌中重要的艺术表现手法之一。

说说你们对诗歌中虚实的认识。

所谓"实"是指客观世界中存在的实景、实事、实境,是可以通过视觉、听觉等感觉捕捉到的部分。

所谓"虚"是指主观意识中存在的,是通过诗人主观想象得到的部分。

虚实结合是指现实的景、事与想象的景、事互相映衬,交织融合。

活动3【讲授】链接课本深入理解例1:读柳永的《雨霖铃》,试分析诗歌中的虚实手法。

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

都门帐饮无绪,留恋处,兰舟催发。

执手相看泪眼,竟无语凝噎。

念去去、千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

多情自古伤离别,更那堪、冷落清秋节!今宵酒醒何处?杨柳岸、晓风残月。

此去经年,应是良辰好景虚设。

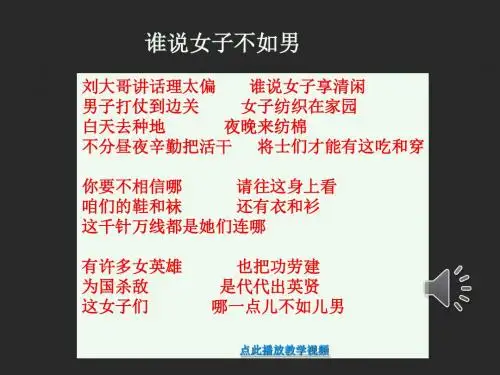

优质课一等奖高中语文选修《国殇》教学目标:1指导学生基本掌握诵读诗歌的要领,培养学生准确传达感情的诵读能力。

2体会《国殇》通过塑造和歌颂为国牺牲的英雄,表现出来的强烈的爱国精神。

学情分析:1爱国主题在高中语文教育课本中可以说是屡见不鲜的,但是这样又容易带来流弊,就是学生容易对此类作品体会不深入,唤起学生真正的爱国体验,深入到诗歌内部,消除与屈原的遥远感是我设计思路的出发点。

2《国殇》为楚辞体,相对于唐诗宋词学生接触较少,只学过《离骚》节选,所以要激起兴趣。

理科班学生平时学生阅读活动和阅读技巧较少,而诗歌尤其需要重读,所以朗读指导和范读必不可少,并给足时间以让学生揣摩阅读。

教学过程:第一学时教学重难点:从诵读品味入手,体会诗歌中的形象和情感。

掌握诵读要领,提高诵读能力。

教法与学法:教法:1以诵读带动体悟2启发与讨论结合3品读与探究结合4多媒体辅助教学学法:1诵读诗歌体悟感情2知人论世探究意蕴课时安排:1课时导入课文:一、导入由奥运会图片吸引学生兴趣,引进国家对于个人的意义,进入课文。

在今年的奥运会上出现了一支特殊的队伍-----奥运首个难民代表队。

如果你可以参加今年的奥运会,你会选择参加那支队伍呢?对,与其他代表队相比,他们一样有着体育的梦想,但是却失去了最为宝贵的一样东西——国家。

所以我们被称为中国公民,而他们只能被称为“某国难民”。

都说国很大,其实一个家,都说过很远,保护在身边。

所以当战争来临,祖国的天空被烽火照亮,战士们的身影就会出现在残酷的战场。

文学天空,群星璀璨,保家卫国,久唱不衰。

今天我们就学习最早的爱国诗人屈原的著名作品——《国殇》解题二、解题国殇为国事而牺牲。

这是屈原为阵亡的楚国的战士而创作的一首祭歌。

教学过程:三、初读感知 (读准字音,读通文义)(教师)教育家叶圣陶先生说:“国文本就是读的学科”。

诗歌更需要通过反复诵读求得真意,所以这节课让我们的课堂充满读诗的声音,在朗读中走进诗歌深处。

第14*课《荷塘月色》课件(共24张PPT)+一等奖创新教案第14课编版高中语文教材必修上册语言建构与运用把握抒情散文语言的表达特点,认识“通感”的修辞方法,学习作者运用语言的技巧。

思维发展与提升熟读课文,领略作者在文中流露的主观情感。

审美鉴赏与创造理解本文“主观情”与“客观景”的自然融合。

把握作者情感的发展变化,了解作者不满黑暗现实,向往自由生活的思想感情。

文化传承与理解体会作品的感彩同当时的时代背景的内在联系,理解作者处境Q核心素养一、情境导入朱自清曾以一篇《背影》,将月台、父亲和橘子联系在了一起,写出了浓厚的亲情。

今天,我们再一起学习他的另外一篇散文《荷塘月色》,体会其中的情感。

诗人二、知人论世朱自清,原名自华,字佩弦,号秋实。

祖籍浙江绍兴。

1903年随家定居扬州,所以自称“我是扬州人1916年中学毕业后,考入北京大学预科班,次年改名“自清”,考入本科哲学系。

毕业后,在江苏、浙江等地中学任教。

1923年发表长诗《毁灭》,震动了当时的诗坛。

1929年出版诗集《踪迹》,1925年任清华大学教授,创作转向散文,同时研究古典文学。

1928年出版散文集《背影》,成了著名的散文家。

毛泽东称他“表现我们民族的英雄气概”,著作《朱自清全集》。

散文家学者民主战士爱国知识分子(1898—1948)二、知人论世——人物轶事朱自清是清华大学中文系教授。

1948年初,人民解放战争进入最后阶段,6月,北平学生掀起了反对美国扶植日本军国主义的运动。

当时,朱自清身患重病,又无钱医治,但他毫不犹豫地在写着“为表示中国人民的尊严和气节,我们断然拒绝美国具有收买灵魂性质的一切施舍物资,无论是购买的或给予的“。

的宣言上签了自己的名字。

8月初,朱自清病情加重,入院治疗无效,12日逝世。

那时他年仅50岁。

临终前,朱自清以微弱的声音谆谆叮嘱家人:“有件事要记住,我是在拒绝美国面粉的文件上签过名的,我们家以后不买国民党配合给的美国面粉!”宁可饿死,不领美国救济粮三、解题荷塘:指朱自清先生当时任教的北京清华大学清华园里的荷花池,是本文所要描绘的特定处所。

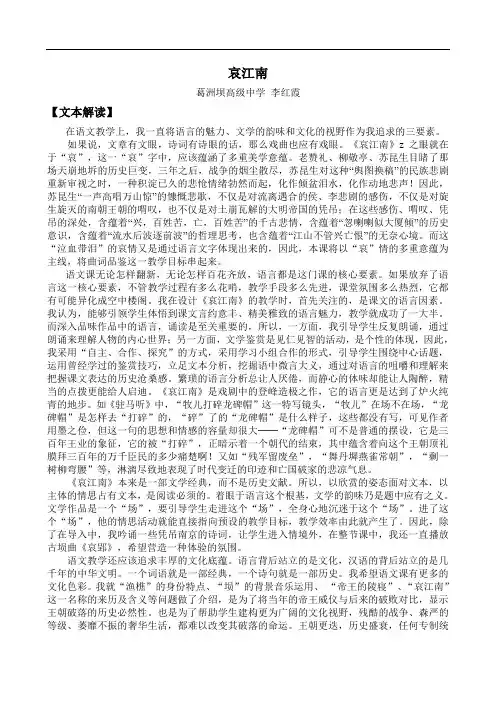

哀江南葛洲坝高级中学李红霞【文本解读】在语文教学上,我一直将语言的魅力、文学的韵味和文化的视野作为我追求的三要素。

如果说,文章有文眼,诗词有诗眼的话,那么戏曲也应有戏眼。

《哀江南》z之眼就在于“哀”,这一“哀”字中,应该蕴涵了多重美学意蕴。

老赞礼、柳敬亭、苏昆生目睹了那场天崩地坼的历史巨变,三年之后,战争的烟尘散尽,苏昆生对这种“舆图换稿”的民族悲剧重新审视之时,一种积淀已久的悲怆情绪勃然而起,化作倾盆泪水,化作动地悲声!因此,苏昆生“一声高唱万山惊”的慷慨悲歌,不仅是对流离遇合的侯、李悲剧的感伤,不仅是对旋生旋灭的南朝王朝的喟叹,也不仅是对土崩瓦解的大明帝国的凭吊;在这些感伤、喟叹、凭吊的深处,含蕴着“兴,百姓苦,亡,百姓苦”的千古悲情,含蕴着“忽喇喇似大厦倾”的历史意识,含蕴着“流水后波逐前波”的哲理思考,也含蕴着“江山不管兴亡恨”的无奈心境。

而这“泣血带泪”的哀情又是通过语言文字体现出来的,因此,本课将以“哀”情的多重意蕴为主线,将曲词品鉴这一教学目标串起来。

语文课无论怎样翻新,无论怎样百花齐放,语言都是这门课的核心要素。

如果放弃了语言这一核心要素,不管教学过程有多么花哨,教学手段多么先进,课堂氛围多么热烈,它都有可能异化成空中楼阁。

我在设计《哀江南》的教学时,首先关注的,是课文的语言因素。

我认为,能够引领学生体悟到课文言约意丰、精美雅致的语言魅力,教学就成功了一大半。

而深入品味作品中的语言,诵读是至关重要的,所以,一方面,我引导学生反复朗诵,通过朗诵来理解人物的内心世界;另一方面,文学鉴赏是见仁见智的活动,是个性的体现,因此,我采用“自主、合作、探究”的方式,采用学习小组合作的形式,引导学生围绕中心话题,运用曾经学过的鉴赏技巧,立足文本分析,挖掘语中微言大义,通过对语言的咀嚼和理解来把握课文表达的历史沧桑感。

繁琐的语言分析总让人厌倦,而静心的体味却能让人陶醉,精当的点拨更能给人启迪。

《哀江南》是戏剧中的登峰造极之作,它的语言更是达到了炉火纯青的地步。

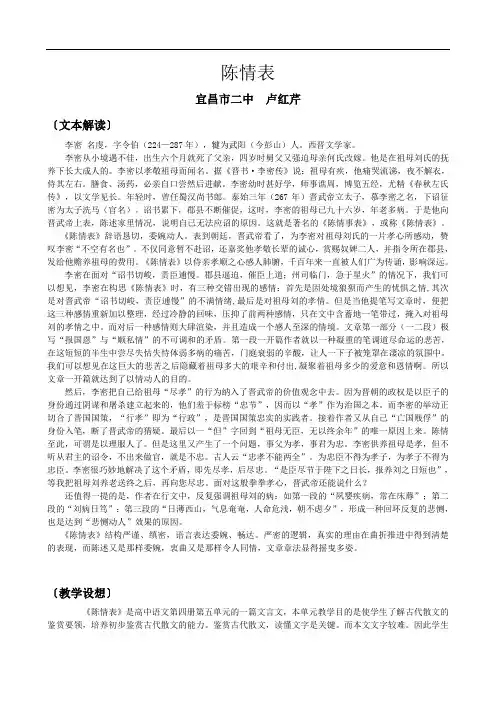

陈情表宜昌市二中卢红芹〔文本解读〕李密名虔,字令伯(224—287年),犍为武阳(今彭山)人。

西晋文学家。

李密从小境遇不佳,出生六个月就死了父亲,四岁时舅父又强迫母亲何氏改嫁。

他是在祖母刘氏的抚养下长大成人的。

李密以孝敬祖母而闻名。

据《晋书·李密传》说:祖母有疾,他痛哭流涕,夜不解衣,侍其左右。

膳食、汤药,必亲自口尝然后进献。

李密幼时甚好学,师事谯周,博览五经,尤精《春秋左氏传》,以文学见长。

年轻时,曾任蜀汉尚书郎。

泰始三年(267年)晋武帝立太子,慕李密之名,下诏征密为太子洗马(官名)。

诏书累下,郡县不断催促,这时,李密的祖母已九十六岁,年老多病。

于是他向晋武帝上表,陈述家里情况,说明自已无法应诏的原因。

这就是著名的《陈情事表》,或称《陈情表》。

《陈情表》辞语恳切,委婉动人。

表到朝廷,晋武帝看了,为李密对祖母刘氏的一片孝心所感动,赞叹李密“不空有名也”。

不仅同意暂不赴诏,还嘉奖他孝敬长辈的诚心,赏赐奴婢二人,并指令所在郡县,发给他赡养祖母的费用。

《陈情表》以侍亲孝顺之心感人肺腑,千百年来一直被人们广为传诵,影响深远。

李密在面对“诏书切峻,责臣逋慢。

郡县逼迫,催臣上道;州司临门,急于星火”的情况下,我们可以想见,李密在构思《陈情表》时,有三种交错出现的感情:首先是因处境狼狈而产生的忧惧之情,其次是对晋武帝“诏书切峻,责臣逋慢”的不满情绪,最后是对祖母刘的孝情。

但是当他提笔写文章时,便把这三种感情重新加以整理,经过冷静的回味,压抑了前两种感情,只在文中含蓄地一笔带过,掩入对祖母刘的孝情之中。

而对后一种感情则大肆渲染,并且造成一个感人至深的情境。

文章第一部分(一二段)极写“报国恩”与“顺私情”的不可调和的矛盾。

第一段一开篇作者就以一种凝重的笔调道尽命运的悲苦,在这短短的半生中尝尽失怙失恃体弱多病的痛苦,门庭衰弱的辛酸,让人一下子被笼罩在凄凉的氛围中。

我们可以想见在这巨大的悲苦之后隐藏着祖母多大的艰辛和付出,凝聚着祖母多少的爱意和恩情啊。

我与地坛(节选)天门中学文星教学目的:1、紧扣文本,体验作者生命重生的心路历程,理解作者对生命的感悟的内容。

2、揣摩语言,学习作者运用语言的技巧。

3、评价作者的生死观,结合文本内容对学生进行生命情感教育。

文本解读:深爱地坛,感悟生命第一部分写地坛,从自己与古园的缘分写到古园本身,写到自己在这里的思考以及思考中得到的对生命的感悟。

作者讲述在我残废之初,自己悲痛欲绝的心情,渺茫暗淡的前途,以至于一次又一次在死亡的边缘徘徊,然后偶然走进了那个与自己同样荒芜的园子。

这座古园映照了作者的生活,能感受作者内心的苦痛,理解作者迷茫的心情,也使作者从中受到生命的启示。

园子“荒芜但并不衰败”,正是这并不衰败的园子,成了作者生命的一部分,引发了他对生命的长久思考。

他思考了什么?思考了关于死的事,思考了为什么要出生。

思考了怎样活的问题。

这些困扰作者心灵的问题,是古园给了他启示与答案,他从中感悟到生命的真谛。

积极进取的人生观战胜了消极颓废的思想,坚定地迈上了人生道路。

这部分描摹细致,感受深刻,写得深沉而令人心碎,执着而引发人对生命的尊重与热爱。

教学方法:地坛,它融入了作者由于视角的独到而对人生的感悟,是作者生命重生的泉源。

教学中,立足文本,以读带析,引导学生抓住关键词句,在品味语言中进入作者的内心世界,体验作者在地坛的启思下思想涅槃的心路历程,并在此基础上引导学生树立正确的生命观,培养学生面对挫折的意志情感。

教学程序:一、导入新课:1、导入:同学们,有人说生命是一条河,每一簇浪花跳跃于时光之上,都如那灵动的音符,合成一段岁月的歌。

几多忧愁,几多欢乐,几多艰辛,几多坎坷。

诉说着岁月的蹉跎。

生命是一条河,当生命之流遭遇岩石的碰撞,激荡的是生命的绝唱。

《我与地坛》的作者史铁生,就是这样一个历经苦难,走出不幸,超越生命极限的人。

请看图,这就是史铁生(史铁生坐在轮椅上面带笑容的图片)。

如果说轮椅代表着,那么他的笑容昭示着生命的灿烂。