雷电的基础知识

- 格式:docx

- 大小:23.56 KB

- 文档页数:6

防雷安全培训讲义一、雷电基本知识雷电是天空中的云团在静电感应作用下,产生电荷并聚集形成雷云,当云层对地面产生电压达到一定程度时,会使空气电离而导电,形成放电通道,出现闪电和雷鸣现象。

雷电具有极高的能量和电压,对人类生产和生活设施、设备和人身安全构成巨大威胁。

二、雷电危害识别雷电危害主要包括直击雷、感应雷和雷电波侵入三种形式。

直击雷是指雷电直接击中建筑物、设备和人体等,造成直接损害;感应雷是指雷电放电时产生的静电感应和电磁感应,导致设备过热、损坏;雷电波侵入则是指雷电沿输电线路侵入,导致设备损坏和人员伤亡。

三、防雷设施与设备防雷设施主要包括避雷针、避雷带、避雷网等,用于接引雷电并将其引入地下;防雷设备主要包括浪涌保护器、电涌保护器等,用于限制瞬态过电压和泄放浪涌电流,保护设备和人身安全。

四、防雷安全措施1. 安装防雷设施:建筑物应安装避雷针、避雷带等防雷设施,并与地下连接线良好连接。

2. 设备接地:电气设备应进行接地处理,以避免雷电击中设备时产生过电压和过电流。

3. 安装电涌保护器:电子设备应安装浪涌保护器,以限制瞬态过电压和泄放浪涌电流。

4. 防雷宣传教育:加强防雷宣传教育,提高员工防雷意识和自救互救能力。

5. 建立防雷安全制度:建立健全防雷安全管理制度,定期检查和维护防雷设施及设备。

五、应急处置与救援在遭遇雷电天气时,应遵循“安全第一,预防为主”的原则,采取以下应急措施:1. 及时关闭电子设备和家用电器,切断电源和信号线路。

2. 避免在空旷地区停留,尽量寻找有防雷设施的建筑物躲避。

3. 不要在树下、金属物体附近停留,避免使用金属雨伞等物品。

4. 如果在行驶过程中遇到雷电天气,应关闭车窗、收音机天线,避免接打手机。

5. 在雷电天气结束后,应尽快离开躲雨的建筑物,以防积水带电伤人。

同时,需要了解基本的救援常识,如心肺复苏术(CPR)等,以便在遭遇意外时能够及时采取有效的救援措施。

六、防雷安全法规与标准为保障人民生命财产安全,国家制定了一系列防雷安全法规和标准。

雷电防护安全知识传媒广告设计雷电是一种具有巨大威力和破坏力的自然现象,经常造成人员伤亡和财产损失。

为了提高公众对雷电防护安全的认识和意识,设计一则传媒广告是非常重要的。

本文将介绍雷电防护的基本知识,并通过创意广告设计来宣传和推广这些知识。

第一部分:雷电防护基础知识雷电是由大气中的正负电荷形成的剧烈放电现象,常常伴随闪电、雷鸣和强烈电场、电磁场的产生。

为了保障人们的生命安全和财产安全,了解雷电防护的基础知识是非常重要的。

1. 雷电的形成原因雷电是由于云层内部的水汽、冰晶、冰雹等粒子的强烈碰撞和摩擦,使得云内部产生了正负电荷的分离,进而形成了雷电。

2. 雷电的危害雷电具有强烈的放电能量,对人体和物体造成严重危害。

雷电常常伴随着强烈电流和电压的释放,可以导致火灾、爆炸、电击伤害等问题,同时还会对电子设备和建筑物等造成损坏。

3. 雷电防护的原则为了减少雷电对人体和物体造成的伤害,我们需要遵循以下原则进行防护:- 避开高处和露天场所,尽快寻找安全的避雷设施或者建筑物;- 避免在雷电天气下接打雷电传导的金属物品,如伞、钓竿等;- 在室外活动时,及时寻找可靠的避雷设施,如避雷塔、避雷网等;- 在雷电天气下,避免使用固定电话、浴缸、游泳池等设备,以免产生电流的通电路径。

第二部分:雷电防护广告设计为了将雷电防护的知识传达给公众,设计一则有趣、生动的广告非常重要。

以下是一些创意的雷电防护广告设计主意:1. 雷电漫画广告设计一则具有趣味性的雷电防护漫画,通过形象卡通人物和幽默的对话来介绍雷电的危害和防护措施。

漫画广告可以吸引年轻人的注意力,让他们以轻松愉快的方式学习雷电防护知识。

2. 视频广告制作一段短视频广告,通过剧情、音乐和特效等手法,刻画雷电的恐怖场景和防护措施的重要性。

视频广告可以通过社交媒体和电视等渠道进行传播,具有较强的影响力。

3. 图文并茂的海报广告设计一则图文并茂的雷电防护海报,通过鲜明的颜色和简洁明了的文字,向公众传达雷电防护的重要性。

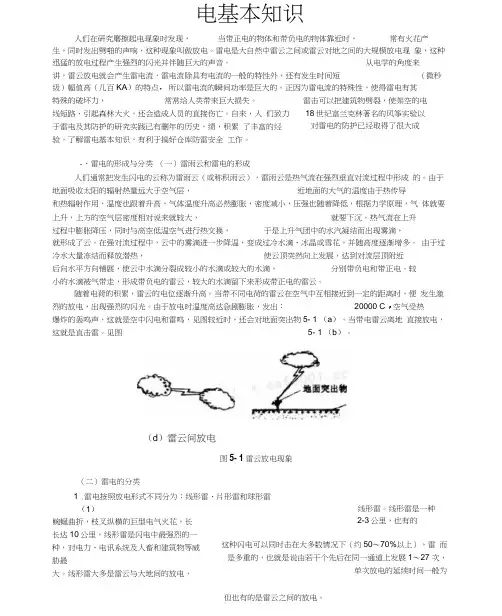

(d )雷云间放电图5- 1雷云放电现象(二)雷电的分类1 .雷电按照放电形式不同分为:线形雷、片形雷和球形雷(1)线形雷。

线形雷是一种 蜿蜒曲折,枝叉纵横的巨型电气火花,长2-3公里,也有的长达10公里,线形雷是闪电中最强烈的一种,对电力、电讯系统及人畜和建筑物等威胁最大。

线形雷大多是雷云与大地间的放电,这种闪电可以同时击在大多数情况下(约50〜70%以上),雷 而是多重的,也就是说由若干个先后在同一通道上发展1〜27 次,单次放电的延续时间一般为 但也有的是雷云之间的放电。

电基本知识人们在研究磨擦起电现象时发现, 当带正电的物体和带负电的物体靠近时, 常有火花产生,同时发出劈啪的声响,这种现象叫做放电。

雷电是大自然中雷云之间或雷云对地之间的大规模放电现 象,这种迅猛的放电过程产生强烈的闪光并伴随巨大的声音。

从电学的角度来讲,雷云放电就会产生雷电流,雷电流除具有电流的一般的特性外,还有发生时间短(微秒 级)幅值高(几百KA )的特点,所以雷电流的瞬间功率是巨大的。

正因为雷电流的特殊性,使得雷电有其 特殊的破坏力, 常常给人类带来巨大损失。

线短路、引起森林大火,还会造成人员的直接伤亡。

自来,人 们致力于雷电及其防护的研究实践已有刪年的历史,绩,积累 了丰富的经验。

了解雷电基本知识,有利于搞好仓库防雷安全 工作。

-、雷电的形成与分类 (一)雷雨云和雷电的形成人们通常把发生闪电的云称为雷雨云(或称积雨云),雷雨云是热气流在强烈垂直对流过程中形成 的。

由于地面吸收太阳的辐射热量远大于空气层,近地面的大气的温度由于热传导 和热辐射作用,温度也跟着升高,气体温度升高必然膨胀,密度减小,压强也随着降低,根据力学原理,气 体就要上升,上方的空气层密度相对说来就较大,就要下沉。

热气流在上升 过程中膨胀降压,同时与高空低温空气进行热交换,于是上升气团中的水汽凝结而出现雾滴, 就形成了云。

在强对流过程中,云中的雾滴进一步降温,变成过冷水滴、冰晶或雪花,并随高度逐渐增多。

第一部分雷电的基础知识一、雷电灾害的严重性雷电发生时,伴随着电闪和雷鸣,雷霆万钧、令人生畏。

在全球范围内,雷电发生的频率是很高的,每秒钟就有上百次雷电;每天约有800多万次雷电;一年中平均发生30多亿次雷电。

实际上,对于我们每个人来讲遭受雷击的概率极少,但碰到雷电这种天气现象的情况是很多的,因雷击而死亡的人数全球每年可达上万人。

在雷鸣电闪的时候,它所产生的冲击波和火光以及雷电电流,常会导致建筑物倒塌、引发火灾以及造成电力、通信和计算机系统的瘫痪事故,给国民经济和人民生命财产带来巨大的损失。

在20世纪末,联合国组织的国际减灾十年活动中,把雷电灾害列为最严重的十大自然灾害之一。

美国将雷电列为排名第二的天气杀手。

二、雷电的产生雷电是伴有闪电和雷鸣的一种雄伟壮观而又有点令人生畏的放电现象。

雷电一般产生于对流发展旺盛的积雨云中,因此常伴有强烈的阵风和暴雨,有时还伴有冰雹和龙卷。

积雨云顶部一般较高,可达20公里,云的上部常有冰晶。

冰晶的凇附,水滴的破碎以及空气对流等过程,使云中产生电荷。

云中电荷的分布较复杂,但总体而言,云的上部以正电荷为主,下部以负电荷为主。

因此,云的上、下部之间形成一个电位差。

当电位差达到一定程度后,就会产生放电,这就是我们常见的闪电现象。

闪电的的平均电流是3万安培,最大电流可达30万安培。

闪电的电压很高,约为1亿至10亿伏特。

一个中等强度雷暴的功率可达一千万瓦,相当于一座小型核电站的输出功率。

放电过程中,由于闪道中温度骤增,使空气体积急剧膨胀,从而产生冲击波,导致强烈的雷鸣。

带有电荷的雷云与地面的突起物接近时,它们之间就发生激烈的放电。

在雷电放电地点会出现强烈的闪光和爆炸的轰鸣声。

这就是人们见到和听到的闪电雷鸣。

三、雷电危害方式雷电灾害所涉及的范围几乎遍布各行各业。

现代电子技术的高速发展,带来的负效应之一就是其抗雷击浪涌能力的降低。

以大规模集成电路为核心组件的测量、监控、保护、通信、计算机网络等先进电子设备广泛运用于电力、航空、国防、通信、广电、金融、交通、石化、医疗以及其它现代生活的各个领域,以大型CMOS集成元件组成的这些电子设备普遍存在着对暂态过电压、过电流耐受能力较弱的缺点,暂态过电压不仅会造成电子设备产生误操作,也会造成更大的直接经济损失和广泛的社会影响。

防雷基础知识防雷知识1.基础知识雷电是⼀种常见的⾃然现象,在世界上每天约形成44000个雷暴中⼼,发⽣800万次雷闪放电,平均每秒放电100次左右,可见雷电活动是相当频繁的。

通常,雷云形成之后,雷云对⼤地哪⼀点放电,虽然因素复杂多变,但客观上仍存在⼀定的规律。

通常雷击点选择在地⾯电场强度最⼤的地⽅,也就是在地⾯电荷最集中的地⽅,从那⾥升起迎⾯先导。

地⾯上导电良好和地形特别突出的地⽅,⽐附近其它地⽅密集了更多的电荷,那⾥的电场强度也就越⼤,成为遭受雷击的⽬标。

在地⾯上特别突出的地⽅,离雷云最近,其尖端电场强度最⼤。

例如旷野中孤⽴的⼤树、⾼塔或单独的房屋、⼩丘顶部、房屋群中最⾼的建筑物的尖顶、屋脊、烟囱、避雷针、避雷线等,都是最容易遭受雷击的地⽅。

雷击会严重损害建筑物、电⽓设备和电⼦设备。

数⼗乃⾄⼀、⼆百千安的雷电冲击电流,具有巨⼤的电磁效应、热效应和机械效应,雷电冲击电流流过被击物体形成幅值很⾼的冲击电压波,使电⽓设备绝缘破坏;冲击电流的电动⼒作⽤,使被击物体炸裂;冲击电流使导线等⾦属物体温度突然升⾼,以致熔断毁坏。

其中以第⼀种情况的破坏性最⼤,也是我们主要关注的问题。

由于雷击作为⼀种强⼤⾃然⼒的爆发,⽬前的⼈类是⽆法制⽌的。

⼈们⼒所能及的主要是设法去预防和限制它的破坏性。

这就要求装设防雷保护装置,采⽤防雷保护措施。

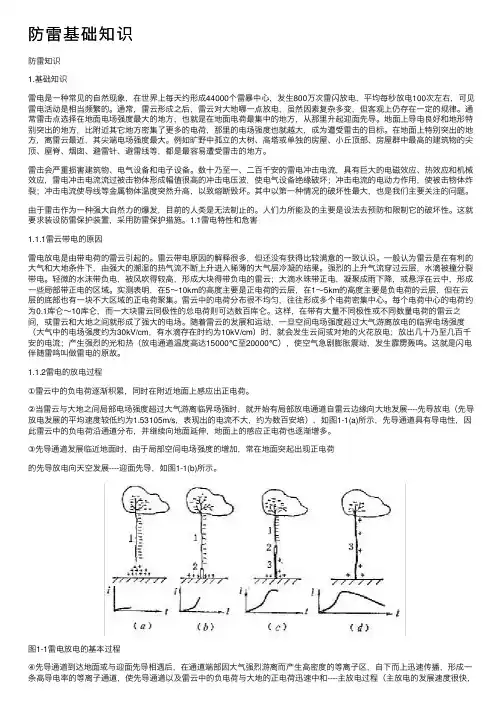

1.1雷电特性和危害1.1.1雷云带电的原因雷电放电是由带电荷的雷云引起的。

雷云带电原因的解释很多,但还没有获得⽐较满意的⼀致认识。

⼀般认为雷云是在有利的⼤⽓和⼤地条件下,由强⼤的潮湿的热⽓流不断上升进⼊稀薄的⼤⽓层冷凝的结果。

强烈的上升⽓流穿过云层,⽔滴被撞分裂带电。

轻微的⽔沫带负电,被风吹得较⾼,形成⼤块得带负电的雷云;⼤滴⽔珠带正电,凝聚成⾬下降,或悬浮在云中,形成⼀些局部带正电的区域。

实测表明,在5~10km的⾼度主要是正电荷的云层,在1~5km的⾼度主要是负电荷的云层,但在云层的底部也有⼀块不⼤区域的正电荷聚集。

打雷闪电知识打雷闪电,作为大自然中的一种自然现象,给我们带来了震撼和惊叹。

它不仅是自然界中的一种景象,也与我们的日常生活息息相关。

在本文中,我将为大家介绍打雷闪电的形成原理、影响以及一些安全知识。

一、打雷闪电的形成原理打雷闪电是由于大气中云与地面之间产生的巨大电荷差异所引起的。

首先,当大气中的水分通过循环作用上升到高空时,遇冷会形成云。

云中的水蒸气在与水滴、冰粒等微小颗粒结合后,产生正负电荷。

由于空气中有很多气粒子不断摩擦,使得云内的正负电荷不断分离,形成电场。

当云的底部降落到离地面不远的高度时,云与地面之间的电场会变得特别强烈。

接着,在地面上出现一种起始性放电,通常是从较高的物体或地面的凸起开始。

此时,空气中的空穴(即空气分子被分离的空位)被激发,形成一条离子通道。

紧接着,负电开始沿着这条通道逐渐移动,形成了我们所熟悉的闪电。

二、打雷闪电的影响1. 气象影响:闪电一般是在雷暴云中发生,它伴随着强大的雷声。

雷声是由于闪电时所产生的热量使周围的气体迅速膨胀,并引起剧烈振动而产生的。

雷声的强烈程度与闪电的强度有关,而雷暴的持续时间和破坏性可能会对气象产生重大影响。

2. 电网影响:打雷闪电容易引发电线杆等供电设备受损,以及停电。

闪电对电网的影响可能导致设备损坏、断电以及损失电网稳定性,对人民生活、经济发展等带来不便。

3. 生物影响:打雷闪电对人体健康也有一定的影响。

电流过大时,会对人体产生伤害,甚至导致死亡。

此外,雷暴天气还可能引发其它灾害,比如树木倒塌、山体滑坡等,对人类和动植物造成威胁。

三、打雷闪电的安全知识1. 室外安全:当天空出现雷云时,应尽量避免待在露天环境中,迅速回到室内。

如果被迫在户外活动,应尽量避免站在开放或者低洼的地方,以减少被雷击的几率。

2. 室内安全:在室内也要注意安全。

电器设备应随时断电,避免由于雷击而引起的意外事故。

此外,在雷暴期间,应尽量避免使用水龙头、淋浴或者沐浴等水相关的活动,以减小触电风险。

雷电基础知识点击数:366Ⅰ.雷电概述人们通过模拟地球原始大气在密室中进行放电的实验,结果由无机物合成了11种氨基酸。

这些物质的出现,是生命起源的基础,因此,一些生命起源学说认为,是雷电孕育了地球上的生命。

同理,地球上空有一层电离层,它是由带正电荷的粒子组成,该电离层起着防止太阳和宇宙空间各种有杀害生命作用的射线进入地面,保护地球上的生命,如果没有这电离层,即使地球上本来已经有的生命,也会被来自太空的各种射线杀死,地球不可能出现现在的繁荣和文明。

但是电离层的正电荷以平均约1800A的电流强度向大地放电,可想而知,如果得不到补充,电离层的电荷恨快便会放尽。

由于雷电不断补充电离层放电失去的电荷,保持电离层总电荷量大体平衡,使这层生命的保护屏障得以保存,使地球上的生命不致被宇宙射线灭绝。

因此,可以说,是雷电促使地球成为文明的星球。

从这个角度来讲,人类有今天的文明应该感谢雷电。

由于雷击会给人类带来灾害,因此,人类很早就与雷害进行斗争。

其中取得卓越成就的有18世纪中叶著名科学家富兰克林(Franklin)M·B·罗蒙诺索夫(JIOMOHOCOB),L·B·黎赫曼(PHXMAH)。

他们通过大量实验建立了雷电学说,认为雷击是云层中大量阴电荷和阳电荷迅速中和而产生的现象;并且创立了避雷理论,发明了避雷针。

他们取得的这些科学成就,已为人类作出了重大的贡献。

我国古籍中,有关雷电理论和避雷实践的记载十分丰富。

例如东周时《庄子》上记述:“阴阳分争故为电,阳阴交争故为雷,阴阳错行,天地大骇,于是有雷、有霆。

”这些学说与现代的雷电学说是如此相似,不过它比现代雷电学说要早2000多年。

在古籍中关于建筑工程中避雷的记载也十分丰富。

南北朝的孟奥《北征记》中有如下记述:“凌云台南角一百步,有白石室,名避雷室。

”又有盛弦之《荆州记》中记述:“湖阳县春秋蓼国,樊重之邑了,重母畏雷,为立石室,以避之,悉之文石为阶砌,至今犹存。

第二部分雷电基础知识1 雷电的形成1.1 雷云形成的物理过程雷电是雷雨云之间或在云地之间产生的放电现象,雷雨云是产生雷电的先决条件。

雷雨云是对流云发展的成熟阶段,它往往是从积云发展起来的。

发展完整的对流云,可以分为以下三个阶段:(1)形成阶段:这一阶段主要是从淡积云向浓积云发展。

云的垂直尺度有较大的增长,云顶轮廓逐渐清楚,呈圆孤状或菜花形,云体耸立成塔状。

这样的云我们在盛夏常常看到。

在形成阶段中,云中全部为比较规则的上升气流,在云的中、上部为最大上升气流区。

上升气流的垂直廓线呈抛物线型。

在形成阶段,一般不会产生雷电。

(2)成熟阶段:从浓积云发展成积雨云,就伴随雷电活动和降水,这是成熟阶段的征象。

在成熟阶段,云除了有规则的上升气流外,同时也有系统性的下沉气流。

上升气流通常在云的移动方向的前部。

往往在云的右前侧观测到最强的上升气流。

上升气流一般在云的中、上部达到最大值,可以超过25-30米/秒。

(3)消散阶段:一阵电闪雷鸣、狂风暴雨之后,雷雨云就进入了消散阶段。

这时,云中已为有规则的下沉气流所控制。

云体逐渐崩溃,云上部很快演变成中、高云系,云底有时还有一些碎积云或碎层云。

1.2 雷云的电结构一块成熟的雷雨云,其顶部可以伸展到-40℃的高度(约l万米以上),而云底部的温度却在10℃以上。

在云中有水滴,过冷却水滴、雪晶、冰晶等。

在温度高于0℃的“暖层”的云中,全部是水滴(包括云滴);在温度0至-8℃的云层中,有较多的过冷却水滴(温度低于0℃的水滴),也有一些雪晶、冰晶;在温度低于-20℃的云层中,云中基本上都是雪晶和冰晶。

在成熟阶段的雷雨云中,发生着非常复杂的微物理过程,在云的“暖层”,有水滴之间发生的重力碰撞,也有湍流碰撞和电声碰撞过程。

同时,有大水滴在气流作用下发生变形,破碎而产生“连锁反应”;还有由云的“冷层”中掉到“暖层”中来的大雪花、霰等的融化等。

在温度0℃至-20℃的云层中,水汽由液态往固态转移十分活跃,冰、雪晶的粘连,大冰晶破碎等也很频繁。

防雷专业基础知识内容提要:●雷电基础知识(形成、效应、主要参数)●建筑物防雷防雷系统,建筑物分级(有关参数),滚球半径,年预计雷击次数的计算,冲击接地电阻,各类建筑物的防雷措施(防直击雷、防雷电感应、防雷电波侵入、等电位连接的要求、防闪络措施、屏蔽、电涌保护)●电涌保护(电源、信号SPD的器件分类, 特性,使用)●防雷有关器件知识●接地电阻的计算及测量1.雷电基础知识1.1雷电的形成空中的尘埃、云滴、冰晶等物质在云层中翻滚运动的时候,经过一些复杂过程,使这些物质分别带上了正电荷与负电荷。

一部分带电荷的云层对另一部分带异种电荷的云层,或者是带电的云层对大地之间迅猛的放电,这种放电过程产生强烈的闪光并伴随有巨大的声音,这就是“雷”(即闪电)。

1.2雷电的主要参数●有统计,云层对地面的闪电次数为每秒钟100次(全球范围),还有一种说法任一时刻全球表面(包括云间和云对地)连续发生1000个雷暴。

●雷云对地放电的电流蜂值从几千安到数百千安。

大多数为几十千安,超过100千安的约有10% 。

●雷电流击中物体产生的瞬时单位能量可达到几百万到上千万焦耳/欧姆。

瞬时的功率非常之大。

●直击雷的电压的可达几百万伏甚至几千万伏。

●雷电流的持续时间只有几十到几百微秒。

1.3雷电的危害当人类社会进入电子信息时代后,雷灾表现出现的新特点:●受灾面大大扩大,从电力、建筑这两个传统领域扩展到几乎所有行业,如航天航空、国防、邮电通信、计算机、电子工业、石油化工、金融证券等;●雷灾的主要对象已集中在微电子器件设备上,防雷工程已从防直击雷、感应雷进入防雷电电磁脉冲(LEMP)。

●雷灾的经济损失和危害程度大大增加了,全球每年因雷电灾害造成的人员伤亡、财产损失不计其数,我国每年因雷击造成的人员伤亡达三四千人,财产损失近50—100亿元人民币。

1.4雷电的活动规律1.4.1随机性:雷电发生的地点、时间、强度都是随机的,不能准确预报。

因此一般是按统计规律去研究雷击。

雷电的基础知识

在带有不同电荷雷云之间,或在雷云及由其感应而生的不同电荷之间发生击穿放电,即为雷电。

雷电是自然界中一种特殊的、极为壮观的声、光、电现象—伴随有闪电和雷鸣的一种恐怖而雄伟壮观的自然现象。

一、雷电的成因及其特性参数⑴、雷云和雷电①雷云:

能发生闪电的云为雷云。

层积云、雨层云、积云、积雨云均与闪电有关,其中积雨云则最为重要。

②闪电:

积雨云形成过程中,在大气电场以及温差起电效应、破碎起电效应的同时作用下,正负电荷分别在云的不同部位积聚。

当电荷积聚到一定程度,就会在云与云之间或云与地之间发生放电,即“闪电”。

闪电的形状:

枝状、球状、片状、带状。

闪电的形式有云天闪电、云间闪电、云地闪电。

⑵、雷电的成因①雷电:

带有电荷的云层向下靠近地面时,地面上的凸出物、金属等,会被感应出异性电荷,随着电场强度的逐步增强,雷云向下形成下行先导,地面的物体形成向上闪流,两者相遇即形成对地放电。

②闪电:

带负电荷的雷云在大地表面会感应出正电荷,这样雷云与大地间形成一个大的电容器,当电场强度超过大气被击穿的强度时,就发生了雷云与大地之间的放电,即常说的闪电,或者说是雷击。

③雷云放电过程:

雷云——雷电先导——迎雷先导——主放电阶段——余辉放电⑶、雷电的特性参数①雷电日(T):

一年中发生雷电放电的天数,(衡量雷电活动频繁的程度)。

②雷电流:

雷击电流大致呈单极性的脉冲波。

主要可采用三个参数来表示,即雷电流的幅值、波头时间和半幅值时间。

③雷电过电压:

主要决定于雷电流陡度和雷电流通道的阻抗,它的大小可按下式来计算:

U=IR+L(式中:

I—雷电流幅值kA;i—随时间变化的雷电流kA;R—接地电阻Ω;L—雷电流通道的电感H)。

二、雷电的种类主要分为直击雷、感应雷、雷电波入侵、雷球、雷击电磁脉冲。

⑴、直击雷指雷电直接击在建筑物构架、动植物上,因电效应、热效应和机械效应等造成建筑物等损坏以及人员的伤亡。

⑵、感应雷也称为雷电感应或感应过电压。

它分为静电感应雷和电磁感应雷。

①静电感应雷:

是由于带电积云接近地面,在架空线路导线或其他导电凸出物顶部感应出大量电荷引起的。

它将产生很高的电位。

②电磁感应雷:

是由于雷电放电时,巨大的冲击雷电流在周围空间产生迅速变化的强磁场引起的。

这种迅速变化的磁场能在邻近的导体上感应出很高的电动势。

雷电感应引起的电磁能量若不及时泄入地下,可能产生放电火花,引起火灾、爆炸或造成触电事故。

⑶、雷电波入侵由于雷电对架空线路或金属管道的作用,雷电波可能沿着这些管线侵入屋内,危及人身安全或损坏设备。

⑷、雷球球形雷是一种特殊的雷电现象,简称球雷。

球形雷的形成研究还没有完整的理论,通常认为它是一个温度极高的特别明亮的眩目发光球体,直径一般约为10-20厘米或更大,球形雷通常在电闪后发生,以每秒几米的速度在空气中漂行,存在的时间大约为百分之几秒至几分钟,一般是3至5秒,其下降时有的无声,有的发出嘶嘶声,一旦遇到物体或电气设备时会产生燃烧或爆炸,它能从烟囱、门、窗或孔洞进入建筑物内部造成破坏。

⑸、雷击电磁脉冲是指建筑物在遭受直接雷击或其附近遭受直接雷击的情况下产生的雷电过电压。

作为干扰源的直接雷击和附近雷击所引起的效应。

绝大多数是通过连接导体的干扰,如雷电流或部分雷电流、被雷电击中的装置的电位升高以及磁辐射干扰。

三、雷电的危害雷电流也是电流,它具有电流所具有的一切效应,不同的只是它在短时间以脉冲的形式通过强大的电流。

尤其是直击雷,它的峰值有几十千安,一致几百千安。

它的峰值时间(从雷电流上升至1/2峰值算起,直至下降到1/2峰值小的时间间隔),通常负闪击只有几微秒到十几微秒,正闪击较长些,正是这种特殊情况,使雷电流具有它的破坏作用。

雷电的危害主要包括雷电热效应的破坏作用、雷电冲击波的破坏作用、雷电流电动力效应的破坏作用、雷电静电感应的破坏作用、雷电流电磁感应的破坏作用、雷电反击和引入高电位的破坏作用。

⑴、雷电热效应的破坏作用由于雷电流很大,通过的时间又短,如果雷电击在树木或建筑物构件上,被雷击的物体瞬间将产生大量的热量,又来不及散发,以致物体内部的水分快速变成蒸汽,并迅速膨胀,产生巨大的爆炸力,造成破坏。

当雷电流通过金属体时,如果金属体的截面积不够大时,甚至可使其熔化。

特别是那些引流导体的不良接触处,接触电阻值比较大,产生大量的热量,有时甚至出现熔体飞溅。

这些飞溅的熔体产生的火花对存储易燃易爆物品的建筑物来说,是极其危险的。

雷电通道的温度可高达6000~100℃,甚至更高。

⑵、雷电冲击波的破坏作用雷电通道的温度可高达几千至几万摄氏度,空气受热急剧膨胀,并以超声波速度向四周扩散,其外围附近的冷空气被强烈压缩,形成“冲击波”。

被压缩的空气到达的地方,空气的密度、压力和温度都会突然增加。

这种“冲击波”在空气中传播,会使其附近的物体、人、畜受到破坏和伤亡。

⑶、雷电流电动力效应的破坏作用由物理学可知,在载流的导体周围空间存在磁场,在磁场里的载流导体受到电磁力的作用。

即两根载流导体相互有作用力存在,这种作用力叫做电动力。

当两条导线流过同方向的电流时,这两条导线受到的力有迫使这两条导线靠拢的趋势。

因此雷击的时候,由于电动力的作用有可能使导线被折断。

⑷、雷电静电感应的破坏作用当空间有带电的雷云出现时,雷云下的地面及建筑物等都由于静电感应的作用而带上相反的电荷。

由于雷云的出现到发生雷击(主放电)所需要的时间相对于主放电过程的时间要长得多,因此大地可以有充分的时间积累大量的电荷。

然而当雷击发生后,雷云上所带的电荷,通过闪击与地面的异种电荷迅速中和,而建筑物和大地甚至架空导线上的感应电荷,由于局部与大地间的电阻比较大,而不能在同样短的时间内相应消失,这样就会形成局部地区感应高电压。

这种由静电感应生产的过电压对接地不良的电气系统有破坏作用,建筑物内部的金属构架与接地不良的金属器件之间容易发生火花,这对存放易燃物品的建筑物,有引起爆炸的危险。

⑸、雷电流电磁感应的破坏作用由于雷电流有极大的幅值和陡度,在它周围的空间将有强大的、变化的电磁场,处在其中的导体、金属结构以及电力装置中产生很高的感应电压,可达几十万伏,足以破坏一般电气设备的绝缘;在金属结构回路中,接触不良或有空隙的地方,将产生火花放电,引起爆炸或火灾。

⑹、雷电反击和引入高电位的破坏作用①雷电反击通常是指接受直击雷的金属体(接闪器、接地引线和接地体),在接闪瞬间与大地间存在很大的电压U,这个电压对与大地连接的其他金属物品发生闪击的现象。

此外,当雷击到树上时,树木上的高电压与它附近的房屋、金属物品之间也会发生反击。

②雷电引入高电位是指直击雷或感应雷直接从输电线、电话线、无线电天线的引入线建筑物内,发生闪击而造成电击事故。

这种事故的发生率很高,而且往往事故又严重。