白芥_思维导图_中药学_药材来源详解

- 格式:pdf

- 大小:205.20 KB

- 文档页数:1

中药学第57讲化痰药:天南星、禹白附、白芥子、皂荚、旋覆花、白前、桔梗、前胡第五十七讲化痰药:天南星、禹白附、白芥子、皂荚、旋覆花、白前、桔梗、前胡下面第二味化痰药,天南星。

天南星是天南星科的代表植物,和半夏是同类的,是属于同科的。

天南星也是用的地下的块茎,但是个头比较大,它一般的直径可能都有三公分的左右。

天南星作为一个化痰药,基本的功效也是燥湿化痰。

作为燥湿化痰药,天南星的温燥的性质和毒烈的性质,就是它的毒性,都强于半夏,温燥的性质和毒烈的性质强于半夏,但是它的止咳祛痰的作用并不优于半夏,所以这个半夏被称为治疗湿痰咳嗽的要药,但是天南星相对就要次要一点,就没有被称为治疗湿痰咳嗽的要药,但是它可以和半夏一样的,用于湿痰或者寒痰的咳嗽痰多,而且可以配伍在一起使用。

它重要性不如半夏,对于湿痰咳嗽和寒痰咳嗽,因为它的毒烈的性质,温燥的性质更强,但是治疗的效果并不更好,所以它临床的价值相对来说就要低一点。

但是在教材上常常有一种表述不是很准确,给同学们造成一种误解。

在有的书里面,这个天南星用于湿痰、寒痰的顽症,好像顽痰,就是很顽固的很重的就要用天南星。

那么这样不是天南星燥湿化痰止咳的作用就应该优于半夏。

那么它为什么又会有那样的表述呢,实际上它主要是指的导痰汤那一类的方剂,那么一般的湿痰咳嗽、寒痰咳嗽,用二陈汤,就用半夏配橘皮就够了。

如果比较重的,顽固的一点,只用二陈汤,只用半夏橘皮还不够,再还要加一点天南星这样的药,使整个方的燥湿化痰的作用更强一些,那么对于比较顽固的湿痰或者寒痰咳嗽,对导痰汤来讲就更加适合,并不是说的天南星的单味药和半夏相比较更适合这个顽痰证。

所以如果见到这样的说法的时候,实际上它是把复方和单味药没有能够很准确地区别,在表述上有一点问题。

所以对于这个天南星的燥湿化痰就掌握刚才我们说的一点就行了。

它和半夏比较相似,但是温燥毒烈的性质过之,所以常常可以和半夏同用,用于湿痰或者寒痰咳嗽证。

另外呢,由于它的消痞这一类的作用呢,实际上还不如半夏,所以对于湿痰引起的痞闷、痞满,往往就没有用天南星,而是用的半夏,所以燥湿化痰不是天南星的优势,天南星的优势和半夏相比,主要在于祛风止痉,就是一般说的祛风痰,应用于肝风夹痰,它既有祛痰,或者说有消痰的作用,又能够息风止痉,所以它常常用于风痰证。

中医药系列文库——白芥子中医药是中华传统文化重要组成部分,在人类医学中有重要地位。

本文提供中医药知识点“白芥子”的介绍,以供大家了解。

白芥子【概况】:异名蜀芥、胡芥(《纲目》),(《蜀本草》),白芥(《开宝本草》),芥子(《中药志》)。

基源为十字花科白芥属植物白芥子的干燥种子。

白芥属全世界约10种,中国只有1栽培种。

原植物白芥Sinapis alba L.[Brassica hirta Maench;B.alba(L.)Boiss.]历史本品始载于《唐本草》,列于芥条下,云:“又有白芥子,粗大,白色,如白梁米,甚辛美,从戎中来。

”《蜀本草》中亦有本品的记载,但直至《开宝本草》始将白芥从芥中独立成条,又名胡芥,蜀芥。

在《纲目》中亦载有“其种来自胡戎,而盛于蜀,故名”。

但《植物名实图考》中却仍将其归入芥条中,考证以上诸家所述,即今白芥。

形态一或二年生粗壮草本。

茎直立,被散生白毛,高50~120cm,具纵棱,上部多分枝。

单叶互生,质薄;具叶柄,长3~10mm;茎基部叶大,呈羽状分裂或近全裂,宽椭圆形或卵圆形,长5~15cm,宽2~4cm,顶裂片大,具侧裂片1~3对,边缘具疏齿;基生叶具短柄,较少,茎上部叶裂片数渐减少。

总状花序顶生或腋生;萼片4,绿色,披针形或长圆形,无毛或稍有毛,边缘膜质,直立,长4~5mm,宽1.5~1.8mm,花瓣4,乳黄色,宽卵形,长8~10mm,宽2.5~3mm,基部具长约5mm的爪;雄蕊6,4长2短,花丝线形,花药长椭圆形,基着;雌蕊1,子房长柱形,密被白色长刺毛。

长角果圆柱形,密被白色硬刺毛,长2~2.5cm,果瓣在种子间缢缩呈念珠状,角果顶端具扁平剑形的喙,长1.2~1.5cm,无毛或具疏柔毛,每室有种子2~3枚;果梗粗线形,在果轴上水平状着生。

种子淡黄色,近球形,直径2~2.5mm。

花期4~6月,果期6~7月。

(图见《中国药用植物志》.第9册.114页.445图) 生境与分布原产欧洲。

中药白芥子的典故

(最新版)

目录

1.白芥子的来源和传说

2.白芥子的药用价值

3.白芥子的应用

4.白芥子的注意事项

正文

1.白芥子的来源和传说

白芥子,又名白芥、芥子,为中药材。

它源于十字花科植物白芥的种子。

关于白芥子的由来,有一个有趣的传说。

相传,古时候有一位贫苦的读书人,得了一场大病,咳嗽不止,胸部疼痛,四处求医无果。

一天,他来到一座寺庙,向和尚求救。

和尚见他病重,便拿出一种白色的种子,让他煎水服用。

读书人服用后,果然病情好转,咳嗽和胸部疼痛都缓解了。

他感激不已,向和尚询问这神奇的药物,和尚告诉他这是白芥子。

从此,白芥子便被广泛应用于治疗咳嗽和胸部疼痛等症状。

2.白芥子的药用价值

白芥子性温,味辛,归肺、脾经。

具有温中散寒、化痰止咳、消肿散结、通络止痛等功效。

适用于寒痰喘咳、胸胁满痛、痰注关节、肌肤所致关节疼痛、肢体不利等症状。

3.白芥子的应用

白芥子在中医治疗中具有较高的药用价值。

它不仅可以内服,还可以外用。

内服:白芥子可与陈皮、半夏、茯苓等药材配伍,用于治疗寒痰喘咳、胸胁满痛等症状。

外用:白芥子可研末调敷,用于治疗阴疽流注、痰核等。

4.白芥子的注意事项

虽然白芥子具有较高的药用价值,但在使用时还需注意以下几点:

1.孕妇忌用。

2.肺热咳痰、阴虚火旺者慎用。

3.白芥子具有较强的散寒作用,久服易伤正气,因此应根据病情适量使用。

综上所述,白芥子作为一种常见的中药材,具有较高的药用价值,广泛应用于治疗寒痰喘咳、胸胁满痛等症状。

白芥子发布者:中草药网点击: [4892]共1条评论【出处】出自《唐本草》。

【拼音名】Bái Jiè Zǐ【英文名】White Mustard Seed【别名】辣菜子【来源】药材基源:为十字花科植物白芥Sinapis alba L.的种子。

拉丁植物动物矿物名:Sinapis alba L.采收和储藏:春播于7-8月采收,秋播于5月中、下旬采收,待果实大部分出现黄色时割下全株,后熟数日,选晴天晒干,脱出子粒,簸除杂质即可入药,每1hm2产7500kg左右。

【原形态】白芥一年生或二年生粗壮草本,高40-120cm。

茎直立,具纵棱,上部多分枝,被散生白色硬毛。

叶互生。

质薄,具柄;茎基部叶片大头现状裂或近全裂,宽椭圆形或卵圆形,长6-15cm,宽2-3cm,顶裂片大。

有侧裂片l-3对,边缘具疏齿;茎生叶较小,具短柄,向上裂片数渐少。

总状花序顶生或腋牛;萼片小4,绿色,直立,披针形或长圆形.基部具爪;雄蕊6,4长2短,长雄蕊长8.5-9.5mm,短雄蕊长6-6.5mm;雌蕊l,子房长柱形,长9-10mm,密被白争长刺毛。

长角果圆柱形长2-2.5cm,密被白色硬刺毛,果瓣在种子间缢缩成念珠状,角果先端具扁平剑形的喙。

种子近球形,淡黄色。

花期4-6月,果期5-7月。

【生境分布】原产于欧洲。

我国辽宁、山西、新疆、山东、安徽、四川、云南多有栽培。

【栽培】全国各地均有栽培。

1.气候土壤:以排水良好的砂质壤土为宜。

2.整地:在土壤干湿度适度,表土略呈白色时,深耕耙细,至播种前翻耕耙细整平,开设排水沟。

育苗移栽的并须作好苗床,以1.4-1.5m宽为宜。

3.田间管理:苗高3-4cm时,即行匀苗补苗。

除草三次。

并结合施肥。

人畜粪2000-4000斤/亩。

4.种植:在寒露与霜降时,直播或移栽。

5.病虫害防治:对菌核病及白锈病,除在播种时以盐水浸种预防外,初期查喷洒波尔多液,并拔除病株后,撒石灰消毒。

【性状】性状鉴别种子近球形,直径2-2.5mm。

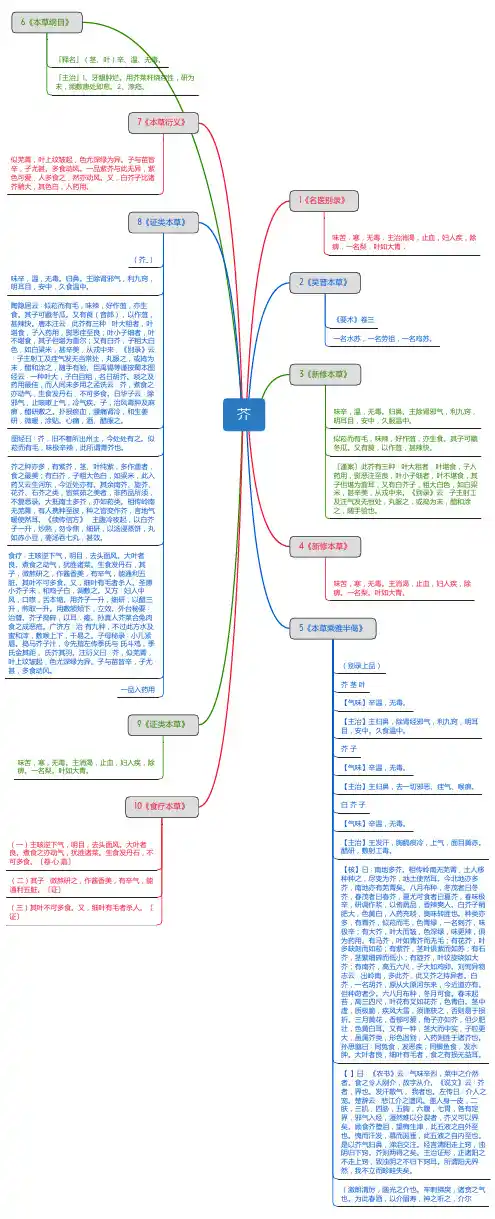

芥1《名医别录》味苦,寒,无毒.主治消渴,止血,妇人疾,除痹.一名梨.叶如大青.2《吴普本草》《要术》卷三一名水苏,一名劳祖,一名鸡苏。

3《新修本草》味辛,温,无毒。

归鼻。

主除肾邪气,利九窍,明耳目,安中,久服温中。

似菘而有毛,味辣,好作菹,亦生食。

其子可藏冬瓜。

又有茛,以作菹,甚辣快。

〔谨案〕此芥有三种∶叶大粗者,叶堪食,子入药用,熨恶注至良;叶小子细者,叶不堪食,其子但堪为齑耳;又有白芥子,粗大白色,如白粱米,甚辛美,从戎中来。

《别录》云∶子主射工及注气发无恒处,丸服之,或捣为末,醋和涂之,随手验也。

4《新修本草》味苦,寒,无毒。

主消渴,止血,妇人疾,除痹。

一名梨。

叶如大青。

5《本草乘雅半偈》(别录上品)芥茎叶【气味】辛温,无毒。

【主治】主归鼻,除肾经邪气,利九窍,明耳目,安中。

久食温中。

芥子【气味】辛温,无毒。

【主治】主归鼻,去一切邪恶、疰气、喉痹。

白芥子【气味】辛温,无毒。

【主治】主发汗,胸膈痰冷,上气,面目黄赤。

醋研,敷射工毒。

【核】曰∶南地多芥。

相传岭南无芜菁,土人移种种之,尽变为芥,地土使然耳。

今北地亦多芥,南地亦有芜菁矣。

八月布种,冬茂者曰冬芥,春茂者曰春芥,夏尤可食者曰夏芥,春味极辛,研调作浆,以侑蔬品,香辣爽人。

白芥子稍肥大,色黄白,入药充啖,臭味转胜也。

种类亦多,有青芥,似菘而毛,色青绿,一名刺芥,味极辛;有大芥,叶大而皱,色深绿,味更辣,俱为药用。

有马芥,叶如青芥而无毛;有花芥,叶多缺刻而如菘;有紫芥,茎叶俱紫而如苏;有石芥,茎繁细碎而低小;有旋芥,叶纹旋绕如大芥;有南芥,高五六尺,子大如鸡卵。

刘恂异物志云∶出岭南,多此芥,此又芥之持异者。

白芥,一名胡芥,原从大原河东来,今近道亦有。

但种莳者少。

六八月布种,冬月可食。

春末起苔,高三四尺,叶花有叉如花芥,色青白。

茎中虚,质极脆,疾风大雪,须谨获之,否则易于损折。

三月黄花,香郁可爱,角子亦如芥,但少肥壮,色黄白耳。

又有一种,茎大而中实,子粒更大,虽属芥类,形色迥别,入药则胜于诸芥也。

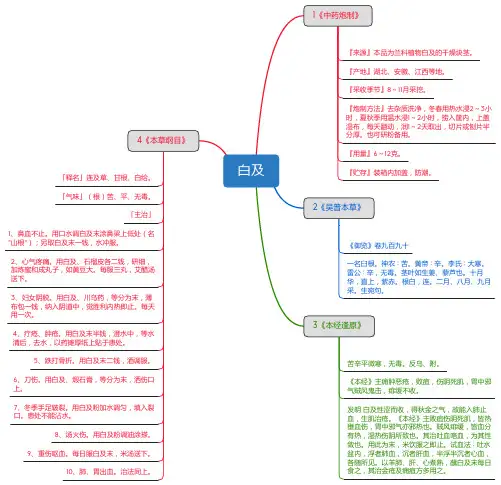

白及1《中药炮制》『来源』本品为兰科植物白及的干燥块茎。

『产地』湖北、安徽、江西等地。

『采收季节』8~11月采挖。

『炮制方法』去杂质洗净,冬春用热水浸2~3小时,夏秋季用温水浸1~2小时,捞入筐内,上盖湿布,每天翻动,润1~2天取出,切片或刨片半分厚。

也可研粉备用。

『用量』6~12克。

『贮存』装箱内加盖,防潮。

2《吴普本草》《御览》卷九百九十一名臼根。

神农∶苦。

黄帝∶辛。

李氏∶大寒。

雷公∶辛,无毒。

茎叶如生姜、藜芦也。

十月华,直上,紫赤。

根白,连。

二月、八月、九月采。

生宛句。

3《本经逢原》苦辛平微寒,无毒。

反乌、附。

《本经》主痈肿恶疮,败疽,伤阴死肌,胃中邪气贼风鬼击,痱缓不收。

发明白及性涩而收,得秋金之气,故能入肺止血,生肌治疮。

《本经》主败疽伤阴死肌,皆热壅血伤,胃中邪气亦邪热也。

贼风痱缓,皆血分有热,湿热伤阴所致也。

其治吐血咯血,为其性敛也。

用此为末,米饮服之即止。

试血法∶吐水盆内,浮者肺血,沉者肝血,半浮半沉者心血,各随所见。

以羊肺、肝、心煮熟,蘸白及末每日食之,其治金疮及痈疽方多用之。

4《本草纲目》「释名」连及草、甘根、白给。

「气味」(根)苦、平、无毒。

「主治」1、鼻血不止。

用口水调白及末涂鼻梁上低处(名“山根”);另取白及末一钱,水冲服。

2、心气疼痛。

用白及、石榴皮各二钱,研细,加炼蜜和成丸子,如黄豆大。

每服三丸,艾醋汤送下。

3、妇女阴脱。

用白及、川乌药,等分为末,薄布包一钱,纳入阴道中,觉胜利内热即止。

每天用一次。

4、疔疮、肿疮。

用白及末半钱,澄水中,等水清后,去水,以药摊厚纸上贴于患处。

5、跌打骨折。

用白及末二钱,酒调服。

6、刀伤。

用白及、煅石膏,等分为末,洒伤口上。

7、冬季手足皲裂。

用白及粉加水调匀,填入裂口。

患处不能沾水。

8、汤火伤。

用白及粉调油涂搽。

9、重伤呕血。

每日服白及末,米汤送下。

10、肺、胃出血。

治法同上。

清热解毒的卜芥卜芥功能主治解毒退热,消肿散结。

治钩端螺旋体病,毒蛇咬伤,瘰疬,一切肿毒初起。

①《广西实用中草药新选》:"解毒退热,消肿镇痛。

治高热不退,毒蛇咬伤,肺结核,流感,肠伤寒,蜂窝织炎,无名肿毒,毒蜂螫伤。

"②《四川常用中草药》:"解毒,散结。

治瘰疬,疖疮,一切毒疮初起。

"③《广西药植名录》:"根状茎:治慢性骨髓炎,钩端螺旋体病,汤火伤;叶:治毒疮。

"清热解毒卜芥的原形态尖尾芋,直立草本。

地下茎粗壮,肉质;地上茎圆术形,粗3-6cm,黑褐色,具环形叶痕,通常由基部伸出许多短缩的芽条,发出新枝。

叶互生;叶柄绿色,长25-30-80cm,由中部至基部强烈扩大成宽鞘;叶片膜质至亚革质,深绿色,宽卵状心形,长15-40cm,10-18cm,先端渐尖,基部微凹,全缘,叶脉两面凸起。

花序柄圆柱形,稍粗壮,常单生,长20-30cm;佛焰苞近肉质,管部长圆状卵形,淡绿色至深绿色,长4-8cm,粗2.5-5cm,檐部狭舟状,边缘内卷,先关具狭长的凸尖,长5-10cm,宽3-5cm,外面上部淡黄色,下部淡绿色;肉花序比佛焰苞短,长约10cm;雄花序位于上部,雄花的雄蕊合生成六角形的单体,中性花在中部;雌花序位于下部,雌花的雌蕊子房1室;附属器淡绿色、黄绿色,狭圆锥形,长约3.5cm。

浆果淡红色,球形,直径6-8mm,通常有种子1颗。

花期5-6月,果期7-8月。

清热解毒卜芥的化学成分本品含延胡索酸fumaric acid,焦粘酸pyromucic acid,苹果酸malic acid,β-谷甾醇β-sitosterol。

还含有氨酸lysine,精氨酸arginine,天冬氨酸aspartic acid,苏氨酸theronine,,丝氨酸serine,谷氨酸glutamicacid,亮氨酸leucine,苯丙氨酸phenylalanine,膊氨酸proline,甘氨酸glycine,丙氨酸alanine,缬氨酸valine异亮氨酸isoleucine。

白芥丸_医学入门卷七_方剂加减变化汇总白芥丸_医学入门卷七_方剂加减变化汇总 (1)1.原方 (4)1.1.组成:白芥子1两半,萝卜子1两半,山栀1两,川芎1两,三棱1两,莪术1两,桃仁1两,香附1两,山楂1两,神曲1两,青皮5钱,黄连1两半(一半用吴萸水炒,一半用益智仁水炒)。

(4)1.2.功效:男妇食积死血,痰积成块在两胁,动作腹鸣,嘈杂眩晕,身热时作时止。

(4)1.3.来源:《医学入门》卷七。

(4)1.4.以下方剂相似度只按组成计算,不计剂量。

(4)2.相似度83%:连萝丸 (5)2.1.组成:黄连1两半(用吴萸、益智各炒过一半,去萸、智),萝卜子1两半,香附1两,山楂1两,川芎5钱,山栀5钱,三棱5钱,莪术5钱,神曲5钱,桃仁5钱。

(5)2.2.原方对照:白芥子1两半,萝卜子1两半,山栀1两,川芎1两,三棱1两,莪术1两,桃仁1两,香附1两,山楂1两,神曲1两,青皮5钱,黄连1两半(一半用吴萸水炒,一半用益智仁水炒)。

(5)2.3.减:白芥子、青皮 (5)2.4.功效:妇人死血、食积、痰饮成块在两胁,动作雷鸣,嘈杂眩晕,身热时作时止。

(5)2.5.来源:《医学入门》卷八。

(5)3.相似度83%:化积丸 (5)3.1.组成:黄连1两半(一半用吴茱萸炒,去茱萸;一半用益智炒,去益智),山栀(炒)半两,川芎半两,三棱半两,莪术(醋煮)半两,神曲半两,桃仁(去皮尖)半两,香附(童便浸)1两,萝卜子(炒)1两半,山楂1两。

53.2.原方对照:白芥子1两半,萝卜子1两半,山栀1两,川芎1两,三棱1两,莪术1两,桃仁1两,香附1两,山楂1两,神曲1两,青皮5钱,黄连1两半(一半用吴萸水炒,一半用益智仁水炒)。

(5)3.3.减:白芥子、青皮 (5)3.4.功效:食块,死血、痰积成块,在两胁动作,腹鸣嘈杂,眩晕身热,时作时止。

(5)3.5.来源:方出《丹溪心法》卷三,名见《济阴纲目》卷五。

白鲜1《本草图经》白鲜,生上谷、川谷及冤句,今河中、江宁府、滁州、润州亦有之。

苗高尺余,茎青,叶稍白,如槐,亦似茱萸;四月开花淡紫色,似小蜀葵;根似蔓菁,皮黄白而心实。

四月、五月采根,阴干用。

又云∶宜二月采,差晚则虚恶也。

其气息都似羊膻,故俗呼为白羊鲜,又名地羊膻,又名金爵儿椒。

其苗,山人以为菜茹。

葛洪治鼠已有口,脓血出者,白鲜皮煮汁服一升,当吐鼠子乃愈。

李《兵部手集方》疗肺嗽,有白鲜皮汤方,甚妙。

2《本草纲目》「释名」鲜,音仙。

亦名白、白羊鲜、金雀儿椒。

「气味」(根皮)苦、寒、无毒。

「主治」头风、黄疸、咳逆、风疮、疥癣、赤烂等症。

产后中风,但体虚不能服他药的病人,可用白癣皮加新汲水三升煮成一升,温服。

李时珍指出:白鲜是治各种黄疸病和风痹的要药,但许多医生只用之于疮科,这是不够的。

3《本草蒙筌》味苦、咸,气寒。

无毒。

山谷俱有,苗茎尺余。

(嫩可作茹。

)叶梢白似槐叶尤繁,花淡紫(四月开。

)如蜀葵略小。

根与蔓菁仿佛,心实皮色白黄。

二月采根取皮,差晚则虚恶也。

因作羊膻气息,故俗加羊字呼名。

(俗呼为白羊鲜。

)恶桔梗、螵蛸及茯苓、萆。

疗遍身黄胆湿痹,手足不能屈伸。

治一切癞毒风疮,眉发因而脱落。

消女人阴肿或产后余疼,止小儿惊痫并淋沥咳逆。

时热发狂,饮水多多,煎服尤宜。

葛洪治鼠有脓,熬白鲜皮膏,吐出立愈;李兵部理肺嗽不已,制白鲜皮汤,饮下即差。

4《神农本草经》味苦寒。

主头风,黄疸,咳逆,淋沥,女子阴中肿痛,湿痹死肌,不可屈伸,起止行步。

生川谷。

《名医》曰:生上谷及冤句,四月五月,采根阴干。

案陶宏景云:俗呼为白羊鲜,气息正似羊膻或名白膻。

看图识药:这些美白中药你认识哪几个?1、白芨:为兰科植物白芨的块茎。

每年8-11月采挖。

其味苦、甘、涩,性微寒。

可入肺、肝、胃经。

具有收敛止血,消肿生肌之功效。

《药性论》载:白芨可治结热不消,可令人肌滑。

' 《济急仙方》有一治疗手足皲裂方:将白芨研末,以水凋和敷在患处,勿沾水。

2、白芷:为植物白芷干燥的根入药,夏、秋期间叶黄时采挖。

其味辛,性温。

可入胃、大肠、肺经。

具有散风除湿,通窍止痛,消肿排脓之功效。

《神农本草经》在:白芷可主女人漏下赤白,血闭阴肿,寒热,风头(头风)侵目泪出,长肌肤,润泽。

' 可见白芷也是有着美肤之功效。

3、白附子:为独角莲的干燥块茎。

秋季时节采挖,除去须根及外皮,晒干后入药。

其味辛,性温,有毒(药店购买的均为炮制后的饮片)。

可入胃、肝经。

具有祛风痰,定惊搐,解毒散结止痛之功效。

在用作美白时可打粉与白芷同用。

但孕妇慎用!4、白茯苓:为真菌茯苓的干燥菌核。

多于7-9月采挖,白茯苓是切去赤茯苓后的白色部分。

因其功效广泛、所以古人称其为“四时神药“。

其味甘、淡,性平。

可入心、肺、脾、肾经。

具有利水渗湿,健脾宁心之功效。

白者入气分,赤者入血分,补心益脾,白优于赤。

《红楼梦》第60回中便介绍了茯苓霜(碾碎的白茯苓末)的服法:以牛奶或滚开的水将茯苓霜冲化、调匀,于每日晨起吃上一盅(净含量约20克),其滋补效力最好。

5、白蒺藜:为蒺藜的干燥成熟果实。

秋季果实成熟后、晒干入药其味辛、苦,性微温、有小毒。

可入肝经。

具有平肝解郁,活血祛风,明目,止痒之功效。

白蒺藜中含有其中所含的过氧化物分解酶,可以帮助我们抗衰、并祛除瘢痕。

6、白牵牛:为牵牛的干燥成熟种子。

其味苦、性寒;有毒。

可入肺、肾、大肠经。

具有泻水通便,消痰涤饮,杀虫攻积之功效。

孕妇忌用!白牵牛可同白芨、白芷等共同打粉外敷用。

7、白僵蚕:味辛、咸,性平。

可入肝、肺,胃经。

具有祛风解痉,化痰散结之功。

《本草纲目》载:'其可治疗皮肤风疮,丹毒作痒。

白芥1《本草纲目》

「释名」胡芥、蜀芥。

「气味」(子)辛、温、无毒。

「主治」

1、反胃上气。

用白芥子末一、二钱,酒冲服。

2、热痰烦晕。

用白芥子、大戟、甘遂、硭硝、

朱砂,等分为末,加糊做成丸子,如梧子大。

每

服二十丸,姜汤送下。

此方名“白芥丸”。

3、腹冷气起。

用白芥子一升,微炒,研为末,

加开水沁过的蒸饼做成丸子,如小豆大。

每姜汤

送下十丸,甚效。

4、肿毒初起。

用白芥子还想,加醋调涂。

2《本草蒙筌》

味辛,气温。

无毒。

原种来从西戎,白脆作茹甚

美。

冷气堪却,五脏能安。

子生比他芥略粗,色

白与粱米相类。

善却疰气,最辟鬼邪。

研醋敷射

工,煎液消痰癖。

久疟蒸成癖块,须此敷除;皮

里膜外痰涎,必用引达。

故三子养亲汤方中,加

萝卜子消食,苏子定喘,此却消痰。

是皆切中老

人病也。

青芥极辣,似菘有毛。

细叶者杀人,大

叶者为美。

生食发丹石发毒,煮食动膈气动风。

合兔肉同

餐,成恶疮尤验,亦堪主疗。

尝载《本经》,利

窍明耳目;温中归鼻,除邪气止咳。

子细青色,

作酱甚香。

扑损瘀血冷疼,生姜研贴。

麻痹风毒肿痛,酽醋和敷。

酒调未下咽,心脾痛

竟止。

又紫芥花芥石芥,种却多般;惟采取作茹

作,不复分别。

3《证类本草》味辛,温,无毒。

主冷气。

色白,甚辛美,从西

戎来。

子,主射工及疰气,上气发汗,胸膈痰

冷,面黄。

生河东。

(今附)

臣禹锡等谨按陈藏器云∶白芥,生太原。

如芥而

叶白,为茹食之,甚美。

日华子云∶白芥,能安

五脏,功用与芥颇同。

子,烧及服,可辟邪魅。

图经文具芥条下。

陈藏器云∶主冷气。

子主上气,发汗,胸膈痰

冷,面目黄赤,亦入镇宅用之。

外台秘要∶治反

胃,吐食上气。

小芥子晒干为末,酒服方寸匕。

又方∶三种射工即水弩子。

以芥子杵令熟,苦酒

和,浓敷上。

半日痛即便止。

又方∶治游肿诸

痈。

以芥子末、猪胆,和如泥敷上,日三易之。

肘后方∶治中风,卒不得语。

以苦酒煮芥子,敷

颈一周,以帛苞之,一日一夕乃瘥。