王羲之行书技法解析

- 格式:doc

- 大小:23.03 KB

- 文档页数:14

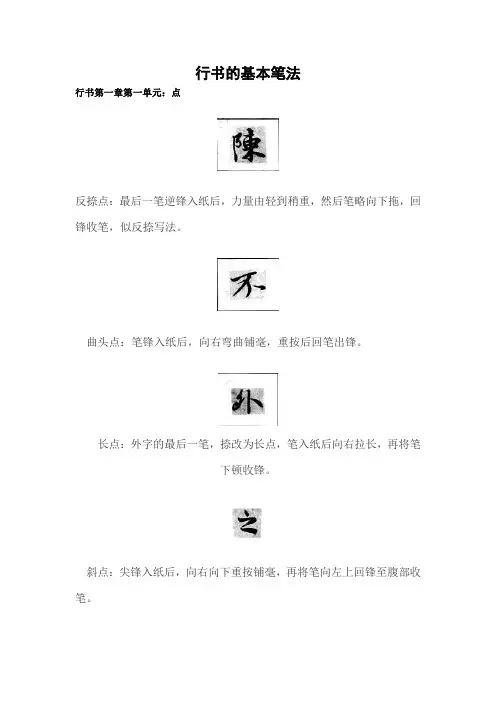

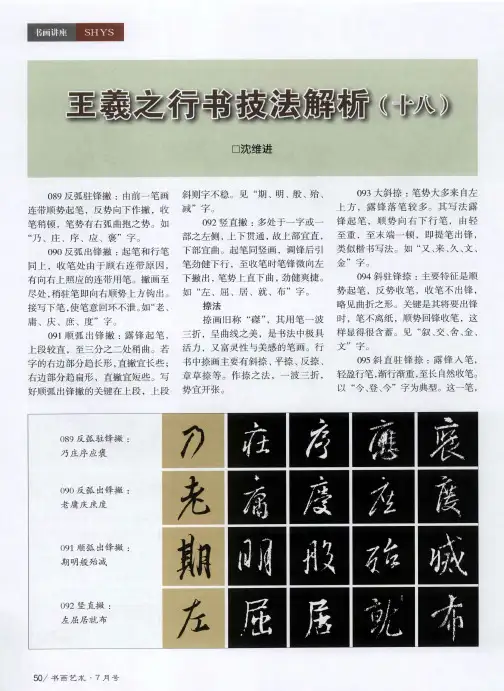

行书的基本笔法行书第一章第一单元:点反捺点:最后一笔逆锋入纸后,力量由轻到稍重,然后笔略向下拖,回锋收笔,似反捺写法。

曲头点:笔锋入纸后,向右弯曲铺毫,重按后回笔出锋。

长点:外字的最后一笔,捺改为长点,笔入纸后向右拉长,再将笔下顿收锋。

斜点:尖锋入纸后,向右向下重按铺毫,再将笔向左上回锋至腹部收笔。

带右点:竖直下笔,按后将锋从腹中挑出,带写出右点,写时笔锋横向行走,第一点重,第二点轻。

兰叶点:次字最后一笔,尖锋入纸后重按铺毫,再将笔略提从中间出锋。

出锋点:笔入纸后,顺势一顿,即将锋带出,露出锋尖与下一笔有连之势。

平点:尖锋入纸后,笔平行向右铺毫,再略向下于中腹出锋,形似短横。

横四点:横四点,每点都极清楚,然又每点相连,其势略有上斜,不使平板。

横三点:岁字中间是横三点,首两点都从腹中出锋带右点,最后一点出锋上挑,以写戈笔。

二点水:上点出锋带出下点,转锋提笔向右上挑出。

上下点:上下两点相互呼应,上点出锋即成下点起笔,上点略轻,下点略重,反之亦可。

横波点:然字四点,其形不甚清楚,似水之波涛,曲折多姿,最后一点略重回锋。

隼尾点:最后一点取隶法,笔在中间作一重按,然后突然上提,以笔尖出锋,如鹰隼之尾。

三点水:首点出锋带出次点次点与末节点相连,末点按后上挑,其势一气呵成。

左右点:左右两点,作遥相呼应之势,一般是左低右高,字的重心易平稳。

行书第一章第二单元:横仰势横:所字上横呈上仰之势,使字更是丰满,稳固。

下挑横:长字中间长横行笔至收锋处,将笔锋向下挑出,以便连写下部点画。

垂头横:共字第一笔起笔呈反方向笔由下向上,用腕力写成有弹性的横画,其锋外露,收笔回锋。

露锋横:尖锋入纸,其锋外露,行笔由轻至重,最后锋尖略上提后下按,回锋至横越画中间。

重横:于字两横稍短,用笔较重,因此字点画少,点画粗壮,使字稳重有力。

上挑横:第一笔横画向上倾斜,收笔处向上挑出,以便写长撇。

波折横:此横亦用腕的翻动,轻重徐疾,波曲向前,收笔回锋,使线条生动活泼。

王羲之行书笔法特点

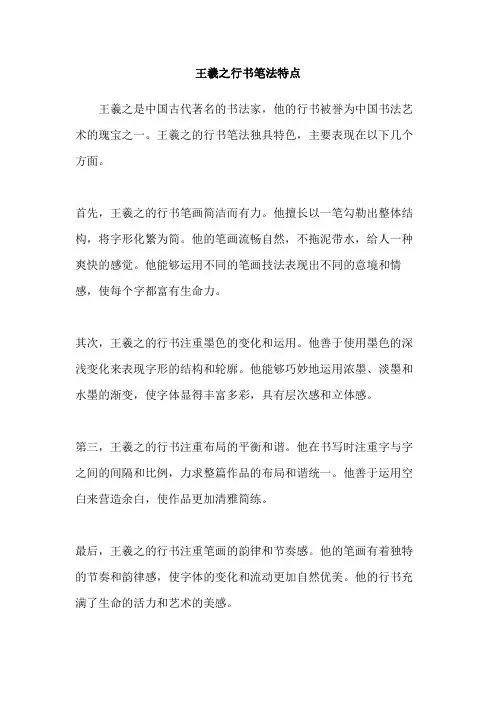

王羲之是中国古代著名的书法家,他的行书被誉为中国书法艺术的瑰宝之一。

王羲之的行书笔法独具特色,主要表现在以下几个方面。

首先,王羲之的行书笔画简洁而有力。

他擅长以一笔勾勒出整体结构,将字形化繁为简。

他的笔画流畅自然,不拖泥带水,给人一种爽快的感觉。

他能够运用不同的笔画技法表现出不同的意境和情感,使每个字都富有生命力。

其次,王羲之的行书注重墨色的变化和运用。

他善于使用墨色的深浅变化来表现字形的结构和轮廓。

他能够巧妙地运用浓墨、淡墨和水墨的渐变,使字体显得丰富多彩,具有层次感和立体感。

第三,王羲之的行书注重布局的平衡和谐。

他在书写时注重字与字之间的间隔和比例,力求整篇作品的布局和谐统一。

他善于运用空白来营造余白,使作品更加清雅简练。

最后,王羲之的行书注重笔画的韵律和节奏感。

他的笔画有着独特的节奏和韵律感,使字体的变化和流动更加自然优美。

他的行书充满了生命的活力和艺术的美感。

总的来说,王羲之的行书笔法特点集中体现在笔画简洁有力、墨色变化丰富、布局平衡和韵律感强等方面。

他的行书作品独具风格,对后世的书法艺术影响深远,被誉为中国书法史上的一位巨擘。

王羲之行书技法

第一、笔画之间的牵丝相连。

王羲之的行书表现出的“牵丝相连”技发,这种牵丝虽轻,却如铁线劲韧。

第二、笔法变化丰富而灵动

撇画舒展,捺画收放自如,绞转有力,不拘泥于刻板。

把笔画的变化舒展发挥得淋漓尽致!

第三、笔画转折以绞转笔法为主

王羲之的行书字体,最明显的一个特点是在横折的处理上,用绞转笔法写出刚柔并济的笔锋,后世的众多书法家在这一方面,很难超越他,其他书家在横折的处理上,除了颜真卿以外,大多数是采取转折的笔法,使转笔法很少用到。

字王羲之行书写法

羲之,字曼倩,一位杰出的中国书法家、篆刻家和画家。

他的书法被誉为“天人合一,笔意淋漓”的典范,尤其是他的行书,更是被称作“行书圣手”,今天,我们就来探讨一下字王羲之行书的写法。

一、笔画的运用

字王羲之的行书注重笔画贯通,他的笔画十分流畅而不呆板,具有飞跃的感觉。

其中,最为关键的是断筆,羲之独创的“断筆法”是他行书的独特之处。

在书写字母的时候,每个笔画都配合有一个断笔的动作,使得字体的线条有了最优美的变化,让行书纵横自如。

二、结构的掌握

羲之的行书结构也是非常严谨的,他善于运用“首尾相应,右骨连通”的结构原则,使得整个字体结构相互呼应,骨架严谨。

而且他的字体规矩分明,大小协调,非常讲究比例。

三、章法的运用

章法指的是派生出的衬衣等标点位置的规则。

羲之的行书非常注意章法的运用,他在书写字句的时候,将章法运用的非常娴熟,让整个字体空间感觉十分舒适,不紧不慢,使读者更加愉悦。

四、气势的把握

字王羲之行书的气势非常独特,他的气韵流畅,婉转优美,看起来自然而不做作。

当看到他的行书,不仅让人觉得感性,而且让人有一种灵魂的共鸣。

总的来说,字王羲之的行书实现了形神合一,天人合一,确立了行书的有序美和韵致美,是中国书法发展历程中的重要发展节点,对后来的行书书法家产生了深刻的影响。

对于喜欢书法的朋友,可以通过学习这些来提高自己的书法艺术修养。

王羲之行书赏析

摘要:

一、王羲之简介及地位

二、王羲之行书的特点

三、王羲之行书代表作品赏析

四、如何欣赏王羲之行书

正文:

王羲之(303年-361年),字逸少,东晋时期的著名书法家,被誉为“书圣”。

他的行书作品具有极高的艺术价值,对后世书法发展产生了深远的影响。

王羲之行书的特点主要体现在以下几个方面:

1.笔画流畅:王羲之行书的笔画自然流畅,如行云流水,给人以舒适愉悦的视觉体验。

2.结构优美:王羲之注重字形结构的平衡美,字型端庄优雅,恰到好处地展现出汉字的线条美。

3.墨色丰富:王羲之行书的墨色富有变化,浓淡相间,使得作品更具立体感和生动性。

4.个性鲜明:王羲之行书在遵循传统书法规范的基础上,融入了自己的独特风格,表现出强烈的个性。

王羲之行书的代表作品有《兰亭集序》、《祭侄文稿》等。

其中,《兰亭集序》被誉为“天下第一行书”,具有极高的艺术价值和历史地位。

欣赏王羲之行书,可以从以下几个方面入手:

1.观察整体布局:欣赏王羲之行书时,首先要关注整体布局,看作品是否呈现出和谐、平衡的美感。

2.分析笔画特点:仔细观察王羲之行书的笔画,领略其流畅、优美的线条之美。

3.研究字形结构:深入分析字形的结构,理解王羲之在遵循传统规范的基础上所展现出的个性特点。

4.体会墨色变化:关注墨色的丰富变化,感受王羲之行书的立体感和生动性。

5.品读内涵:阅读王羲之行书的诗文内容,理解其背后的文化内涵和时代背景,从而更好地欣赏作品。

王羲之行书笔法入门教学王羲之是中国古代书法艺术中的传奇人物,他的书法风格独具匠心,被誉为“天下名家”。

他的行书笔法以豪放雄健、奔放自由、柔中带刚著名于世,深受广大爱好者的推崇与追捧。

本文将从基本构造、笔画特点、练习方法等方面详细介绍王羲之行书笔法的入门教学。

一、基本构造王羲之的行书脚型和草书相通,其所谓“广、长、短、折、钩、挂、插、提、掏、梦”是其构造规律,也是个体化的表达。

广:宽度比较大,笔画横向较长,能够增加行书的宽度空间感,同时也更能表现出其雄壮的气势。

长:长度比较长,笔画的上下方向比较大,能够表现出其挺拔、高耸的形态。

短:长度比较短,笔画的上下方向比较小,能够表现出其短小、精悍的特点。

折:笔画带有弧形,是行书中常用的一个特点,能够表现出其疾驰、跃动的姿态。

钩:笔画末梢像钩子一样,是行书中最常用的造型,能够表现出其精炼的形貌。

挂:笔画末梢像悬挂的形状,是行书中较为常见的一种造型,能够表现出其轻盈、灵动的感觉。

插:笔画中带有倒金钩的形状,是行书中难度较大的造型,能够表现出其遒劲的气势。

提:笔画中带有斜穗之形,能承接前面的笔画,也能使行书的线条更为流畅、连贯。

掏:文字弯曲之处稍稍向外掏出,如故意让一端抖出,是行书中常见的一个造型。

梦:亦称为“柔”,即表现出行书的柔美和婉转之处,也是行书中难度较大的造型。

二、笔画特点王羲之的行书笔画与其他风格迥异,其笔画特点主要体现在以下几点:1.顺逆交错王羲之的行书中有许多顺逆交错的笔画,在笔画行进的过程中,显得十分自由奔放,给人视觉上的冲击感。

2.点画相间点画结合是行书欣赏的重要因素,王羲之的行书中,点画配合得恰当,点画丰富多彩,画面有丰富的变化、气韵生动。

3.起笔重心王羲之的行书的笔画起笔用力分布较为集中,使画面的稳健与力度感更加突出,形成了王羲之行书独有的笔画风格。

4.结构鲜明王羲之的行书笔画结构鲜明,笔画粗细、高低起伏、虚实变化、结构分布等方面均体现出淋漓尽致的艺术意境,是王羲之行书另一项重要的艺术特色。

王羲之行书技法解析《王羲之行书技法》王羲之(303-361,另说303-379、307-365、321-379),东晋书法家,字逸少,号澹斋,汉族,祖籍琅琊临沂(今属山东),后迁会稽(今浙江绍兴),晚年隐居剡县金庭,中国东晋书法家,有书圣之称。

历任秘书郞、宁远将军、江州刺史。

后为会稽内史,领右将军,人称“王右军”、“王会稽”。

其子王献之书法亦佳,世人合称为“二王”。

此后历代王氏家族书法人才辈出。

东晋升平五年卒,葬于金庭瀑布山(又称紫藤山),其五世孙衡舍宅为金庭观,遗址犹存。

王羲之出身于名门望族,从曾祖王览与《二十四孝图》中的王祥为同父异母兄弟,王览官至大中大夫,王祥官至太保。

从伯父王导官至太尉,父亲王旷官淮南太守。

羲之16岁时,被太尉郗鉴相中为“乘龙快婿”。

初为秘书郎,后由征西将军庾亮荐为宁远将军,改任江州刺史、右军将军、会稽(今浙江绍兴)内史。

因与扬州刺史王述有矛盾,辞官不再出任。

王羲之任江州刺史时(345-347),曾置宅于临川郡城东高坡,名曰“新城”(今临川市文昌学校内),宅内挖有生活用井和练习书法用的洗墨池,对此南朝刘宋时期著名文学家、临川内史荀伯子的《临川记》和宋朝文学大家曾巩的《墨池记》均有记述。

《墨池记》全文285字,介绍了墨池来历,颂扬了王羲之苦练书法的精神。

“文革”期间,墨池遭毁。

2002年6月,抚州市政府引进外资500万元,重建洗墨池,恢复旧貌,供游人观赏。

王羲之自幼爱习书法,由父王旷、叔父王廙启蒙。

七岁善书,十二岁从父亲枕中窃读前代《笔论》。

王旷善行、隶书;王廙擅长书画,王僧虔《论书》曾评:“自过江东,右军之前,惟廙为最,画为晋明帝师,书为右军法。

”王羲之从小就受到王氏世家深厚的书学熏陶。

王羲之早年又从卫夫人学书。

卫烁,师承钟繇,妙传其法。

她给王羲之传授钟繇之法、卫氏数世习书之法以及她自己酿育的书风与法门。

《唐人书评》曰:“卫夫人书如插花舞女,低昂美容。

又如美女登内画家一丁内书黄庭经台,仙娥弄影,红莲映水,碧沼浮霞。

”今人沈尹默分析说:“羲之从卫夫人学书,自然受到她的熏染,一遵钟法,姿媚之习尚,亦由之而成,后来博览秦汉以来篆隶淳古之迹,与卫夫人所传钟法新体有异,因而对于师传有所不满,这和后代书人从帖学入手的,一旦看见碑版,发生了兴趣,便欲改学,这是同样可以理解的事。

可以体会到羲之的姿媚风格和变古不尽的地方,是有深厚根源的。

”(《二王法书管窥》)王羲之善于转益多师,当他从卫夫人的书学藩篱中脱出时,他己置身于新的历史层而上。

他曾自述这一历史转折:“羲之少学卫夫人书,将谓大能;及渡江北游名山,比见李斯、曹喜等书;又之许下,见钟爵、梁鹄书;又之洛下,见蔡邕《石经》三体书;又于从兄洽处,见张昶《华岳碑》,始知学卫夫人书,徒费年月耳。

……遂改本师,仍于众碑学习焉。

”从这段话可以看到王羲之不断开拓视野、广闻博取、探源明理的经历和用心。

王羲之志存高远,富于创造。

他学钟繇,自能融化。

钟书尚翻,真书亦具分势,用笔尚外拓,有飞鸟鶱腾之势,所谓钟家隼尾波。

王羲之心仪手追,但易翻为曲,减去分势。

用笔尚内抵,不折而用转,所谓右军“一搨瓘直下”。

他学张芝也是自出机抒。

唐代张怀耿曾在《书断》中指出这一点:“剖析张公之草,而浓纤折衷,乃愧其精熟;损益钟君之隶,虽运用增华,而古雅不逮,至研精体势,则无所不工。

”王羲之对张芝草书“剖析”、“折衷”,对钟繇隶书“损益”、“运用”,对这两位书学大师都能“研精体势”。

沈尹默称扬道:王羲之不曾在前人脚下盘泥,依样画着葫芦,而是要运用自己的心手,使古人为我服务,不泥于古,不背乎今。

他把平生从博览所得秦汉篆隶的各种不同笔法妙用,悉数融入于真行草体中去,遂形成了他那个时代最佳体势,推陈出新,更为后代开辟了新的天地。

这是王羲之“兼撮众法,备成一家”因而受人推崇的缘故。

在《王羲之集》中,有一则《临川帖》:“不得临川问,悬心不可言。

子嵩之子来,数有使,冀因得问示之。

”表达了对临川的牵挂情怀。

他在临川“慕张芝,临池学书,池水尽黑”的“墨池”精神,一直鼓舞着临川学子。

其作品真迹无存,传世者均为临摹本。

其行书《兰亭集序》、草书《十七帖》、正书《黄庭经》、《乐毅论》最著名。

山东临沂“王羲之故居”墨池延伸阅读(一)王羲之画像《晋书·王羲之传》王羲之字逸少,司徒导之从子也。

羲之幼讷于言,人未之奇。

及长,辩赡,以骨鲠称。

尤善隶书,为古今之冠,论者称其笔势,以为飘若浮云,矫若惊龙,深为从伯敦、导所器重。

时陈留阮裕有重名,裕亦目羲之与王承、王悦为王氏三少。

时太尉郗鉴使门生求女婿于导,导令就东厢遍观子弟。

门生归,谓鉴曰:“王氏诸少并佳,然闻信至,咸自矜持。

唯一人在东床坦腹食,独若不闻。

”鉴曰:“正此佳婿邪!”记之,乃羲之也,遂以女妻之。

羲之雅好服食养性,不乐在京师,初渡浙江,便有终焉之志。

会稽有佳山水,名士多居之,谢安未仕时亦居焉。

孙绰、李充等皆以文义冠世,并筑室东土与羲之同好。

尝与同志宴集于会稽山阴之兰亭,羲之自为序以申其志。

性爱鹅,会稽有孤居姥养一鹅,善鸣,求市未能得,遂携新友命驾就观。

姥闻羲之将至,烹以待之,羲之叹惜弥日。

又山阴有一道士,养好鹅,之往观焉,意甚悦,固求市之。

道士云:“为写《道德经》,当举群相送耳。

”羲之欣然写毕,笼鹅而归,甚以为乐。

尝至门生家,见棐几滑净,因书之,真草相半。

后为其父误刮去之,门生惊懊者累日。

又尝在蕺山见一老姥,持六角竹扇卖之。

羲之书其扇,各为五字。

姥初有愠色。

因谓姥曰:“但言是王右军书,以求白钱邪。

”姥如其言,人竞买之。

他日,姥又持扇来,羲之笑而不答。

其书为世所重,皆此类也。

每自称:“我书比钟繇,当抗行;比张芝草,犹当雁行也。

”曾与人书云:“张芝临池学书,池水尽黑,使人耽之若是,未必后之也。

”时骠骑将军王述少有名誉,与羲之齐名,而羲之甚轻之,由是情好不协。

述先为会稽,以母丧居郡境,羲之代述,止一吊,遂不重诣。

述每闻角声,谓羲之当侯己,辄洒扫而待之。

如此者累年,而羲之竟不顾,述深以为恨。

今译:王羲之字逸少,是司徒王导的堂侄。

王羲之小时候不善言谈,人们看不出他有什么超人之处。

长大后,他很善于辩论,并且以性情耿直而著称。

他特别擅长书法,是古今以来的第一人。

人们称赞他的书法笔势“飘若浮云,矫若惊龙”。

他的伯父王敦、王导都很看重他。

陈留(今河南开封附近)人阮裕在当时享有盛誉,而阮裕也看重王羲之,把他和王悦、王承视为王家三位少年英才。

有一次,太尉郗鉴派门生来见王导,想在王家子弟中选位女婿。

王导让来人到东边厢房里去看王家子弟。

门生回去后,对郗鉴说:“王家子弟个个不错,可是一听到有信使来,都显得拘谨不自然,只有一个人坐在东床上,袒腹而食,若无其事。

”郗鉴说:“这正是我要选的佳婿。

”一打听,原来是王羲之。

郗鉴就把女儿嫁给了他。

王羲之很喜欢服药颐养性情,不喜欢在京城,刚到浙江,便有终老于此的志向。

会稽山清水秀,风景优美,名士荟萃。

谢安未做官时就住在这里。

还有孙绰、李充等人,皆以文章盖世,他们都在这里建有住宅,与王羲之情投意合。

王羲之曾和好友在会稽山阴的兰亭宴集,并亲自作序,来抒发自己的志向。

王羲之生性爱鹅,会稽有一位孤老太太养了只鹅,叫声很好听,他想买而未能得,于是就带着亲友去观看。

谁知老太太听说他要来,竟把鹅烹煮了,准备招待他,他为此难过了一整天。

当时,山阴有位道士,养了一群鹅,王羲之去观看时非常高兴,多次恳求道士,要买他的鹅。

道士对他说:“你若替我抄一遍《道德经》,这群鹅就全部送给你啦”王羲之欣然命笔,写好后把鹅装在笼子里回去了,一路上乐不可支。

还有一次,他到学生家去,看见人家的篚木矮桌洁净光滑,就在上面写起字来,一半楷书,一半草体。

后来那位学生的父亲无意中把这些字给刮去了,他的学生懊悔了好几天。

他又曾经在蕺山看见一个老妇人,拿着一把六角扇在叫买。

王羲之就在老妇人的六角扇上每面各写了五个字。

老妇人开始有些不高兴,王羲之于是对老妇人说:“只要说是王右军书写的,就可以卖得一百钱了。

”老妇人照此一说,许多人都争着来买这把扇子。

又一天,老妇人又拿着一把扇子来,王羲之笑而不答。

王羲之的书法被世人所推崇,就像这样啊!王羲之常自称;“我的书法和钟繇相比,可以说不相上下;和张芝的草书相比,也如同大雁排行。

”又曾经写信给人说:“东汉张芝临池学写字,池水都变成黑色,如果天下人像他那样沉迷于书法,也不一定比他差。

”骠骑将军王述少有声誉,与王羲之齐名,但王羲之却看不起他,因此二人不和。

王述先前做了会稽内史,因为母亲去世,就辞职守丧,王羲之来接替他的职务,只到王述家去吊唁一次,就再也不登门。

王述每次听到外面有号角声,总以为王羲之来看望自己,就连忙洒水扫地等待(他),这样过了一年,而王羲之竟不到访,王述深深为此感到遗憾。

注释:1.篚(fěi)几:用榧木做的几案。

棐,通“榧”,木名。

2.真草:楷书、草书。

3.蕺(jí)山:山名,在今浙江绍兴。

4.老姥(mǔ):老年妇女。

5.王右军:指王羲之。

6.重:看重,推崇。

7.恨:遗憾。

《晋书》一百三十卷,包括帝纪十卷,志二十卷,列传七十卷,载记三十卷,记载了从司马懿开始到晋恭帝元熙二年为止,包括西晋和东晋的历史,并用“载记”的形式兼述了十六国割据政权的兴亡。

编者共二十一人。

其中监修三人为房玄龄、褚遂良、许敬宗;天文、律历、五行等三志的作者为李淳风;拟订修史体例为敬播;其他十六人为令狐德棻、来济、陆元仕、刘子翼、卢承基、李义府、薛元超、上官仪、崔行功、辛丘驭、刘胤之、杨仁卿、李延寿、张文恭、李安期和李怀俨。

延伸阅读(二)王羲之《笔势论十二章并序》穷研篆籀,功省而易成;纂集专精,形彰而势显。

这主要句话指出学习书法既要旁通其他字体,又要专精一门。

穷,穷尽,深入砖研。

篆籀,即指大篆,据说是西周后期太史籀创造的,故又称篆籀、籀文。

纂(zuan),编纂,这里可作汇编解。

彰,明显,显扬。

王羲之认为,深入地研究篆籀书,学习书法就会节省功夫而容易成功(这主要因为篆籀书的用笔要笔隶、楷、草、行简单得多,学习起来容易上手);汇集诸体专攻一门,字的形体和气势就会显扬出来,即学习书法就容易取得显著效果。

存意学者,两月可见其功;无灵性者,百日亦知其本。

这句话是说学习书法并不是高不可攀之事:对于有心人来说,学习书法并不难,很快就可取得成效;即使是天赋不高的人,有一百天也可学到一些最基本的东西。

这同古谚所说“书无百日功”,意思差不多。

但王羲之此语更为严谨。

他提出的先决条件是“存意学者”。

言外之意是:“无意学者”不在其内。

当然,这里所说的功效,是指初步掌握书法的基本技法。

要取得高深造诣和巨大成就,是要长期临池不辍,甚至尽毕生之力才能奏效。

(参见唐代徐浩“俗云‘书无百日功’,盖悠悠之谈也,宜白首攻之,岂可百日乎”条)始书之时,不可尽其形势,一遍正脚手,二遍少得形势,三遍微微似本,四遍加其遒润,五遍兼加抽拔。