改革开放30年来江苏和广东经济发展路径的对比

- 格式:doc

- 大小:50.50 KB

- 文档页数:11

改革开放三十年家乡变化调研报告神州巨变——改革开放三十年家乡变化调研报告【摘要】1987年,神州大地竖起了一面改革开放的大旗,在瞬息万变的国际形势下,这杆大旗一直指引着中华民族前进的方向。

而今,这面大旗在神州大地矗立整整30年,30年间中国各地发生了翻天覆地的变化。

2008年寒假,以寒假返乡为契机,北京科技大学560名同学在全国三十余省市进行“改革开放三十年家乡变化”主题调研。

调研采用统一调研标准,东中西部、城乡进行区分,综合运用访谈法、文献法、调查法对家乡的三十年变化进行调研。

针对同学们反馈的大量调查问卷和调研报告,进行数据分析和调研报告整理后撰写此文,以期对改革开放三十年神州巨变起到管中窥豹的作用。

【关键词】改革开放三十年变化城乡区域调研【正文】1978年12月18日至22日召开的十一届三中全会做出的改革开放的决定,使得古老的中国主动的与世界接轨。

时至今日,已经是改革开放的第三十个年头,改革开放是影响中国现代化进程的重大历史决策,对中国步入世界强林之列起着无法取代的作用,在改善民生、增加民主等方面也是其他政策无法比拟的。

事实证明,改革开放是决定当代中国命运的关键抉择,是发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的必经之路;只有社会主义才能救中国,只有改革开放才能发展中国、发展社会主义、发展马克思主义。

这三十年期间全国各地究竟有什么变化?为此,北京科技大学以寒假假期为契机,组织学生对家乡改革开放三十年的变化进行调研。

共有560名同学加入调研行列,计回收4880份调查问卷(其中有效问卷4865份)和554份有效调研报告,同学们调研的足迹北抵齐齐哈尔南到南宁,东到上海西至张掖,遍及30个省市自治区。

综合运用访谈、调查问卷、查阅文献相结合的方式,多层次、全方位的对各自家乡三十年间的变化进行调研,回校后,经过对同学们的调研报告进行整合并对调查问卷进行数据分析,撰写此文,以期对改革开放三十年神州巨变起到管中窥豹作用。

改革开放三十年家乡苏州的变化署名:汪秋亚09国贸(1班)前言:1978年,中国共产党十一届三中全会做出了改革开放的重大决策,开启了中国改革开放的历史新时期,振奋人心的那一幕仿佛还在人们的记忆中,岁月如梭,改革开放的征途已经整整走过30年。

改革开放30年,中国从经济濒临崩溃边缘成长为全球第4大经济体。

这是国家生命力从萎靡到迸发的30年,更是个人的生存空间、自由选择和各种权益得以逐步舒张的30年。

三十年的征程,中华民族终于以崭新的姿态重新屹立于世界民族之林,中国,开始向腾飞之路大步迈进。

三十年的沧桑巨变,三十年的光辉历程,铸就了一个民族近百年的梦想,谱写了许多可歌可泣的历史画卷。

在这30年中,我的家乡——苏州也发生了剧烈的变化。

简陋的平房变成了一栋栋高楼大厦;凹凸不平的泥浆路变成了一条条笔直平坦的水泥公路;街上也不再是人烟稀少,在苏州的中心,新建了步行街,那儿繁华热闹,街上的商店里的商品琳琅满目;此外,苏州也重新修建了许多古典园林,比如说:怡园、沧浪亭等等。

这一切,使苏州焕然一新,繁华美丽。

一、苏州改革开放的成就1、经济发展全市实现地区生产总值7400亿元(预计数,下同),按可比价格计算比上年增长11%。

经济增长逐季加快,一季度增长9.5%,上半年增长10.3%,前三季度增长10.9%,全年实现增长11%。

二、三产业协调发展。

全市工业总产值达到23705亿元,其中规模以上工业企业总产值达到20236亿元,分别比上年增长6.6 %和7.1%。

优势行业、新兴行业、民生行业、高技术行业成为带动工业经济走出低谷的主导力量。

生产性、生活性和公共服务业全面发展,服务业增加值增长14%,对经济发展的支撑作用明显增强。

全年实现地方一般预算收入745.2亿元,比上年增长11.4%。

内需拉动成效显著。

全年实现社会消费品零售总额1838亿元,比上年增长18.5%。

全社会固定资产投资2967亿元,增长13.6%。

年末金融机构本外币存、贷款余额分别比年初增长29.3%和32.8%。

长三角VS珠三角赵海菲苏州科技学院经管学院改革开放30多年来,长江三角洲和珠江三角洲经济的发展突飞猛进,长江三角洲和珠江三角洲是我国经济发展最快的地方,也是经济最富朝气和活力的地区。

目前,两个地区初步形成了比较雄厚的经济基础和区域竞争优势,形成了各自具有时代、地缘和文化特色的经济运行模式和产业结构特点,我们将从地理差异、产业结构、经济总量和人均经济总量、对外贸易结构、发展模式这几个方面来比较和分析两者。

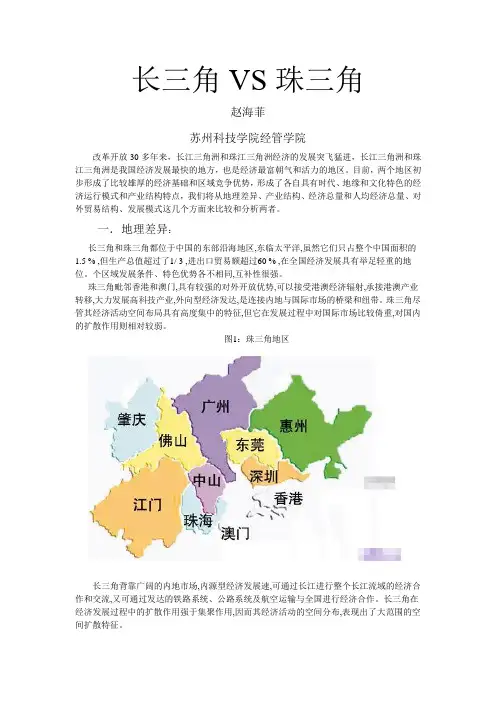

一.地理差异:长三角和珠三角都位于中国的东部沿海地区,东临太平洋,虽然它们只占整个中国面积的1.5 % ,但生产总值超过了1/ 3 ,进出口贸易额超过60 % ,在全国经济发展具有举足轻重的地位。

个区域发展条件、特色优势各不相同,互补性很强。

珠三角毗邻香港和澳门,具有较强的对外开放优势,可以接受港澳经济辐射,承接港澳产业转移,大力发展高科技产业,外向型经济发达,是连接内地与国际市场的桥梁和纽带。

珠三角尽管其经济活动空间布局具有高度集中的特征,但它在发展过程中对国际市场比较倚重,对国内的扩散作用则相对较弱。

图1:珠三角地区长三角背靠广阔的内地市场,内源型经济发展速,可通过长江进行整个长江流域的经济合作和交流,又可通过发达的铁路系统、公路系统及航空运输与全国进行经济合作。

长三角在经济发展过程中的扩散作用强于集聚作用,因而其经济活动的空间分布,表现出了大范围的空间扩散特征。

图2:长三角地区二、产业结构:长三角与珠三角根据自身的地理位置、历史背景及比较优势等不同因素,在产业结构上形成并发展了不同特点的主导产业与产业集群特点。

珠三角的优势产业主要集中在汽车、电子信息、化学原料及化学制品制造业等,这些产业在珠三角的经济发展中起到了重要的作用。

珠三角的制造业初步形成了以产业聚集为特色,以广州、深圳为核心,以中部都市区、珠江东岸、珠江西岸都市区为基础的产业地理布局。

以广州为核心的中部都市区,是全区政治、科教、文化及金融中心,也是高新技术和高附加值的第二产业基地。

广东经济发展演变轨迹建国以来,广东经济从弱到强,特别是改革开放以来,实现了历史性跨越,取得了举世瞩目的成就。

本文从多角度展现广东解放以来经济发展演变的历史轨迹,分析其增长格局与机理,并探讨广东未来经济发展趋势。

一、广东经济发展的基本态势1、经济增长轨迹广东改革开放前经济低平台运行,改革开放后经济增长快速,GDP总量从1989年起位于全国之首,2001年首次超越东南亚经济总量最大的印度尼西亚。

在广东58年的社会主义经济建设中,地区生产总值实现年均9.7%增长,计划时期(1950-1978)年均增长为6.0%,低于全国(1953-1978)6.1%的水平,经济快起快落,经济增长最高时为15.1%,最低时为-22.0%,各年平均落差有6.6个百分点,波动半距达18.6%,波动剧烈,波动系数为8.2%。

改革开放至2005年,(1979-2005)GDP年均增长达13.7%,高于全国4.1个百分点,各年平均落差为3.8个百分点,创造了世界经济增长奇迹。

改革开放27年来,广东以政策性倾斜启动经济,以对外开放拓展成长空间,以体制改革作为根本保障,通过市场与投资双重拉动,推进了工业化进程,实现了经济起飞,经济增长取得了举世瞩目的成就,按可比价格计算2005年的GDP相当于1978年的32.3倍,27年翻了5番,平均不到6年翻1番,1979年到2005年这27年间,除4个年份为一位数增长外,其余23年,均为二位数增长,其中1990-2005连续16年达二位数增长,1979-2005年经济年均增长为13.7%,这一数字远高于新加坡1970年至1978年间8.4%的年均增速,高于韩国1966年至1976年10.8%的年均增速,高于日本1960年至1970年10.5%的年均增速。

新、韩、日是上世纪后50年经济增速最高的几个国家,而广东不仅在平均增速方面明显高于上述国家起飞期的平均增速,且高速增长持续的时间已经两倍于这些国家。

广州改革开放30年的变化广州是中国改革开放的先行者之一,改革开放30年来,广州发生了翻天覆地的变化。

这个城市从一个传统的工业城市蜕变为现代化的国际大都市,其发展历程充满了挑战与机遇。

首先,广州的经济实力得到了极大的提升。

改革开放初期,广州将外商投资引入市区,建立了出口加工区,吸引了大量的外资企业。

这些企业的到来,不仅为广州带来了新的经济动力,也带来了先进的技术和管理经验。

随着市场经济的发展,广州的产业结构得到了优化和升级,从传统的轻工业向高新技术产业转型,形成了以电子、汽车、化工为主导的现代产业体系。

广州的GDP年均增长率位居全国前列,经济总量实现了从小康到中等发达国家的跨越。

其次,广州的城市面貌发生了巨大的变化。

改革开放之初,广州的城市规划相对简陋,交通拥堵和城市环境问题十分突出。

为了改善城市的生活质量,广州启动了一系列城市更新项目。

广州塔的建成标志着广州的城市形象焕然一新,它成为了广州的地标之一。

此外,广州还大力发展公共交通,修建了地铁、轻轨等便民工程,方便了市民出行。

同时,广州还大力推动生态建设和环境保护,使得广州成为一座绿色宜居的城市。

再次,广州的文化艺术事业得到了快速发展。

改革开放使得广州与世界接轨,外国艺术家以及文化机构的到来为广州的文化活动注入了新的活力。

广州艺术节、广州国际电影节等文化盛会成为了广州的名片。

同时,广州也加大了对本土文化的扶持力度,广州美术学院、广州音乐学院等高等艺术院校成为了培养优秀艺术家和文化人才的重要摇篮。

此外,广州的社会福利也得到了大幅提升。

改革开放后,广州实施了一系列的社保政策,确保了广州市民的基本生活需求。

广州人均收入逐年提高,城乡居民的福利待遇也有了明显的改善。

广州的医疗、教育等公共服务水平也得到了提高,为市民提供了良好的生活环境。

然而,广州改革开放30年来也面临了一些问题和挑战。

首先,城市化进程带来了严重的人口问题。

大量外来人口涌入广州,使得人口压力急剧增加。

改革开放30年中国GDP历年增速一览7.8%!2012年中国GDP增速“破8”。

国家统计局今天上午公布数据,2012年中国国内生产总值(GDP)为519322亿元,比上年增长7.8%。

“7.8%”是进入1999以来中国经济增速的最低值,也是最近20年来“倒数第二”的经济增长速度。

2012年是“十二五”规划的第二年,中国经济在内、外(美国经济复苏乏力,欧债危机继续发酵等)夹击下遭遇前所未有的“稳增长”压力,前三个季度的增速第次由8.1%、7.6%和7.4%“连降三级”,算上2011年“中国GDP增速连续7个季度放缓”,“比2008年金融危机还严重”的经济寒冬说一时甚嚣尘上。

1月18日,国家统计局公布的数据显示,2012年四季度GDP增速已升至7.9%,“7个季度增速放缓”彻底成为“历史记录”。

多年来,“保8”一直是中国经济最重要的名词和指引,因为经济增长和就业超稳定的正相关联系,结合历史经验,当中国GDP增速低于8%时被认为将会出现大规模的失业,因此“保8”也是中国经济增长的一条红线。

而现实是,中国虽然每年都制定8%的增长目标,实际上都会“超额”完成,就连被认为最难“保8”的2009年,在“4万亿”等一揽子计划的刺激下,GDP也实现了9.2%的高速增长。

数据显示,从2003年至2011年,中国GDP实际增长了1.5倍,年均增速10.7%。

随着中国经济体量的增大(2012年GDP已超过50万亿元),如今GDP每增长一个百分点的分量与过去已大不相同。

中国经济进入转型的“深水区”后,发展的内涵也出现了新变化。

普遍的观点是,中国经济的高速增长时代已经结束,未来的经济增速将保持在7%-8%的“中速增长区间”。

“十二五”中国不再“保8”,设定了年均GDP增长7%的新目标,就是出于经济中长期发展的考量和开启战略性调整和加快转变发展方式主线的规划要求。

附:改革开放30年中国GDP历年增速一览表改革开放30年中国GDP历年增速一览表。

中国区域经济比较分析区域经济是指根据一定的空间范围,对于该范围内的经济活动、资金流动、资源配置、市场需求、产业结构、劳动力数量、区位优劣、政策导向等面向因素进行分析和比较的一门学科。

作为一个拥有14亿人口的大国,中国的区域经济发展情况是十分值得关注的话题。

首先,我们需要对中国的区域经济分布情况有一个整体的了解。

根据国家统计局发布的数据,2019年全国地区生产总值最大的为广东省,达到了11.26万亿元,其余依次为江苏、山东、浙江、河南等省份。

同时,从全国区域经济发展指数排名来看,北京、上海、广东、江苏、浙江等省市居于前列。

这也就意味着这些地区的人均收入、教育水平、市场需求、资金流动等经济指标处于相对较高的水平。

接下来,我们需要对这些地区的经济发展做出更具体的比较分析。

以广东和江苏两个经济发达的省份为例,在GDP总量上,广东省高于江苏省;而在人均GDP方面,江苏省要高于广东省。

也就是说,虽然广东省的总体经济实力更强,但江苏省的人均收入更高。

此外,这两个省份在产业结构上也有较大差异:广东省的重化工业和制造业更加突出,而江苏省的轻工业、电子信息业和服务业等更为发达。

这在一定程度上反映了两个省份在资源利用方面的不同选择,同时也与地理位置和政策支持等有关。

除了这些拥有较为明显区域特色的省份,我们还有一些地区经济相对落后,但正在加快追赶的。

例如,贵州省、云南省、甘肃省等西部地区,民营经济和高新技术产业发展较快,同时政府也加大投资力度,加强基础设施建设,使这些地区在一些领域的竞争力明显提升。

但与此同时,这些地区也需要解决资源利用、人力水平、创新能力等多方面的问题,以更好地实现经济发展和社会进步。

总的来说,中国的区域经济发展呈现出多样性和差异性,这与其庞大的地理和人口资源息息相关。

随着经济全球化和区域协同发展的趋势不断加强,依托本地资源、优化产业结构、开展国际合作将成为各个地区发展的必然选择。

同时,政策落实、文化传承、公共服务等方面的改善也需要不断努力,以保证全国各地区经济稳步增长,促进多元化、可持续的经济发展,实现共同繁荣。

国家重视江苏还是广东广东和江苏是中国综合实力较强的省份。

如果非要做一个两省的比较,广东和江苏谁是全国综合实力第一的省份?如果单从经济角度来看,广东更有优势,毕竟广东连续30年GDP总量全国第一。

但现在是比较综合实力,就不能单从经济单方面比较,而是要从经济、教育等多维度比较。

一、面积广东面积:18万平方公里;江苏面积:10.26万平方公里。

两地面积比较,广东胜一局。

二、人口广东常住人口:11346万;江苏常住人口:8050万。

两地常住人口相比,广东胜一局。

三、城市数量广东共有21个地级市(含2个副省级城市),其中一线城市2个,新一线城市1个。

江苏有13个地级市和2个新一线城市。

两地城市数量比较,广东胜一局。

四、经济1、GDP总量广东GDP总量:97277.7亿元;江苏GDP总量:92595.4亿元。

两地GDP总量比较,广东胜一局。

2、人均GDP广东人均GDP:8.64万元;江苏人均GDP:11.5万元。

两地人均GDP比较,江苏胜一局。

3、居民人均可支配收入广东居民人均可支配收入:35810元;江苏居民人均可支配收入:38096元。

两地居民人均可支配收入对比,江苏赢了一局。

四、高校数量广东高校数量:147所,985共2所,211共4所;江苏高校数量:142所,985 2所,211 11所。

两地高校数量相比,江苏胜一局。

五、上市公司广东上市公司数量:584家;江苏上市公司数量:396家。

对比两地上市公司数量,广东赢了一局。

看到最后,应该知道哪个省份,是中国综合实力第一的省份了吧?。

改革开放前后30年对比及评价

改革开放前后30年的对比:

改革开放前:1949年中国成立,经济被国家集中掌握,实行

计划经济和封闭政策,国家控制企业、商品和价格,人们的生产和生活水平相对较低。

改革开放后:1978年改革开放开启了新时代,推行市场经济

和对外开放政策,实施了一系列的经济改革,国家经济逐渐放开,市场经济逐渐成为主要的经济模式,商品价格逐步由市场决定。

与此同时,外资进入、技术转移和人员流动也加快了国际交流,为中国经济腾飞创造了条件。

改革开放前后30年的评价:

改革开放前后30年的中国经济发展呈现出了截然不同的两种

模式和路径。

改革开放后,中国开启了市场经济和对外开放的新时代,经济发展迅速,经济总量居世界前列,人均收入逐步提高,人民生活水平得到了历史性的提升。

但是,中国经济发展仍然存在不均衡不充分的问题,城乡之间、地区之间、贫富之间分化仍然存在,环境污染严重、资源短缺等问题也随之产生。

同时,自由市场的经济动力和竞争机制的影响下,一些企业和人们对社会责任的忽视和社会道德风气的下滑也带来了一些问题和挑战。

总之,改革开放前后30年的中国经济发展有着不同的思路、

不同的模式,建立起了一个新的国家经济体系,推动了中国经济发展成为一个经济强国。

“透视”言语不明确选项主讲教师:高敏授课时间:2018.01.11粉笔公考·官方微信“透视”言语不明确选项(讲义)一、看“否”特征1.(2016广东)中国改革开放的30多年,与经济发展相比,社会建设发展水平相对滞后,出现了一些新情况、新矛盾和新问题,收入分配差距拉大、医患纠纷、劳资纠纷、非法集资等矛盾明显增多。

由于社会组织等发展滞后,我们往往习惯于用行政和经济办法解决这些问题,而实际上每个社会成员都有社会归属感和多样化的社会需求。

除经济物质需求外,还有社会精神需求等诸方面,需要组织归属、社会救助、心理辅导等社会支持。

很多社会问题往往由于处置不当,从而引发和积累更深的社会矛盾。

这段文字的主要意思()。

A.处理社会问题,不适合再使用行政和经济的手段B.我国经济社会发展不平衡,出现了一些新的社会问题C.处理社会问题不能局限于行政和经济办法,还需要社会支持D.社会成员的需求既有经济物质需求,也有精神心理需求2.(粉笔出品)从近些年中国电视节目的格局来看,现象级综艺节目的几大模板几乎全部移植于国外,鲜有本土原创,文化传统和民族特质越来越淡,中国电视的本土化创新进入困境。

实际上,早在十几年前,电视研究的有识之士便开始呼吁电视媒体应在努力学习外国优秀节目经验的同时,更注重植根本土文化,在源远流长的中华文明中寻找创新的源动力。

现在,以《中国诗词大会》为代表的文化类节目的兴起,以特有的中国气派和较强的原创魅力,印证了以传统文化助推电视节目创新的路径是可行的。

只要找寻到合适的表达方式,打着传统文化旗帜的电视节目一样可以叫好又叫座。

这段文字意在说明:A.电视媒体急功近利导致本土化创新陷入困境B.电视节目不应陷入利益追逐而盲目移植国外C.《中国诗词大会》成功兴起的原因及可行性D.电视节目应积极借助传统文化进行本土创新3.(2017广西)凡是到达了的地方,都属于昨天。

哪怕那山再青,那水再秀,那风再温柔。

太深的流连便成了一种羁绊,绊住的不仅仅有双脚,还有未来。

改革开放30年18个典型地区调研报告去年12月中旬到今年3月中旬,中央政策研究室、中央财经领导小组办公室组成调研组,就改革开放以来在中国特色社会主义旗帜指引下开拓成功发展之路问题到全国有关地区进行专题调研。

一、调研背景和基本情况改革开放以来,全国各地坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,从各自的实际出发,创造性地贯彻落实中央的大政方针和决策部署,大胆探索,勇于创新,推动当地经济实力、人民生活、城乡面貌发生了显著变化,在实践基础上开拓出各具特色的发展之路。

这些各具特色的发展之路,是中国特色社会主义道路的组成部分,也是对中国特色社会主义道路的生动诠释。

在我国改革开放30周年之际,深入分析全国一些地方的成功发展之路,系统总结他们的实践经验,对于深刻认识当代中国的发展规律,坚持和发展中国特色社会主义,把党的十七大确定的目标任务落到实处,不断开创改革开放和社会主义现代化事业新局面,具有十分重要的意义。

在调研对象选择上,我们既注重具有典型意义、又注意把握地区平衡,主要依据是所选地方从当地实际出发走出了一条成功发展之路,积累了重要发展经验,体现了科学发展要求,而不单纯以地区生产总值多少为依据。

经过认真综合比较,调研组最后选择了以下18个地方。

东部地区10个:上海市浦东新区、江苏省昆山市、江苏省江阴市、浙江省义乌市、浙江省温州市、福建省泉州市、山东省威海市、山东省寿光市、广东省深圳市、广东省东莞市;中部地区3个:安徽省芜湖市、江西省吉安市、湖南省长沙县;西部地区3个:内蒙古自治区鄂尔多斯市、云南省丽江市、甘肃省定西市;东北地区2个:辽宁省沈阳市铁西区、黑龙江省绥芬河市。

这18个地方改革开放以来取得的发展成就都很突出,走出的发展路子也都有鲜明特色。

这18个地方中,有率先改革开放、大力发展外向型经济的地区,有发挥后发优势、通过调整优化产业结构快速崛起的地区,有发扬艰苦奋斗精神、通过埋头苦干实现脱贫致富的革命老区、贫困地区,有突出重围、实现经济振兴的老工业基地,等等。

中国改革开放30年经济发展周期1980年,中国开始了改革开放的历程,掀开了人民共和国发展的新篇章。

在过去的30年里,中国经济经历了一个巨大的变革和发展的周期。

本文将回顾中国改革开放30年来的经济发展历程,分析其中的转折点和取得的成就。

一、初期改革的起步阶段(1980-1992)在改革的最初阶段,中国政府主要以农村经济改革为重点。

1978年,中国启动了家庭联产承包责任制,这一政策大大激发了农民的积极性,并在农村地区产生了广泛的经济活力。

同时,中国还开放了一些经济特区,吸引了外资和技术的引入。

1980年代,中国经济保持了相对较高的增长速度。

这一阶段是中国向市场经济过渡的时期,国有企业减少了对经济的控制,私营企业的数量迅速增加。

这些措施推动了中国经济的发展,使得中国成为全球经济的重要参与者。

二、进入高速增长期(1992-2007)1992年,在邓小平的倡导下,中国开始了“社会主义市场经济”的建设。

这一阶段,中国政府推出了一系列开放措施,吸引国际资本的流入,加速了中国的现代化进程。

中国持续实施对外开放政策,加入了世界贸易组织,并制定了一系列吸引外资的政策。

随着外贸的扩大和外资的引入,中国经济迅猛增长,GDP增速长期保持在两位数水平。

在这一阶段,中国的制造业迅速崛起,成为世界制造业的中心。

中国的出口也迅速增长,成为全球最大的出口国。

中国的经济地位在世界上的提升使得中国成为全球经济的重要引擎。

三、转向新经济增长模式(2008-至今)2008年全球金融危机爆发后,中国经济受到了很大冲击。

中国政府实施了一系列刺激经济增长的政策,包括大规模的基础设施建设和扩大内需等。

这些政策的效果在一定程度上缓解了中国经济的下行压力。

同时,中国开始转向新的经济增长模式,加强对创新和科技的重视。

中国政府推动了以高技术为基础的产业发展,大力支持自主创新,并鼓励企业加强自主研发能力。

这一阶段,中国的经济增长逐渐由以出口为驱动转向以内需为主导。

中国省际全要素生产率及其持续增长谭盟盟【摘要】基于DEA的Malmquist指数法,通过最新资本存量对我国30个省域经济(1978-2006)的TFP增速进行了测算,并对影响技术效率偏低的因素进行实证分析.①结果表明改革开放以来我国TFP保持了平均4.2%的增长,其中技术进步增长(3.5%)是推动TFP进步的主要因素,而技术效率增长偏低(0.6%);市场化和贷款比率对技术效率的提高有正向作用,行政管理成本严重负向影响技术效率,外资依存度和存款比率有较弱的负向影响.【期刊名称】《广西财经学院学报》【年(卷),期】2011(024)003【总页数】7页(P26-31,39)【关键词】全要素生产率(TFP);数据包络分析;Malmquist指数;技术效率【作者】谭盟盟【作者单位】重庆师范大学经济与管理学院,重庆401331【正文语种】中文【中图分类】F222.33全要素生产率(TFP)是指总产出与综合要素投入之比率,其在度量经济增长的质量和效率方面有无可替代的作用。

Tinbergen(1942)在柯布—道格拉斯函数的基础上提出了TFP的概念,Solow(1957)对其进行细化研究得出“索洛剩余”,激发起了人们对TFP研究的广泛兴趣。

Klenow and Rodriguez-Clare(1997)、Prescott(1999)、Hall and Jones(1999)、Easterly and Levine(2001)、Caselli(2006)等都通过研究证明了TFP在经济增长中的重要贡献。

近年来,许多文献通过不同方法测算出我国TFP增长率变化较低,并在很多年份出现负值,其原因在于我国是粗放型外延扩张的增长,但是TFP低增长甚至为负的结果与中国改革开放30年来实际GDP一直保持的较高水平增长的事实相违背。

本文在以往文献研究成果的基础上,重新估算了中国改革开放30年来的TFP增长率,发现已有的文献大多低估了TFP的增速。

改革开放30年来江苏和广东经济发展路径的对比(苏行记之一)[ 2009-9-12 18:45:00 | By: 姚华松]推荐笔者注:为深入贯彻党的十七大精神,深入学习实践科学发展观,加强网络宣传,在网上营造庆祝新中国成立60周年良好氛围,由国务院新闻办公室网络局指导、中央和地方新闻网站、商业网站共同主办、江苏省委宣传部承办、中国江苏网等江苏省新闻网站协办的专家博客主题笔会定于9月13日至18日在江苏举办。

本次笔会主题为“科学发展、和谐家园”。

承蒙南方网之邀,不才有幸代表南方网专家博客栏目成员参与这次活动,将与各路博主前辈一道深入江苏各地企业、园区、干群中考察学习和访问,以博文形式反映江苏落实科学发展、建设和谐家园的社会实际,书写江苏经济社会发展取得的伟大成就,为祖国60岁生日献礼。

这里,从江苏和广东改革开放30年经济发展历程回顾角度,谈谈自己的浅见。

江苏和广东,一直都是中国版图中的两颗璀璨的明珠,虽然不如上海和香港那么惊艳夺目,但也是群星闪耀、绚丽隽永。

尤其是改革开放后,两省经济社会发展取得了举世瞩目的伟大成就,分别成为华东、华南地区的核心地带,2008年,江苏、广东两省GDP分别达到30 024和35 696亿元,占据中国省市排名榜的第3名和第1名。

在长期结合本土特色发展过程中,他们找寻到了适合各自省情的经济发展路径,开创了新的区域发展模式,为其它省份经济与社会发展提供重要的经验借鉴。

一、苏、粤经济社会发展背景的比较(一)江苏社会发展概况江苏地处中国大陆沿海中部和长江、淮河下游,东濒黄海,北接山东、河南,西连安徽,东南与山海、浙江接壤,是长江三角洲地区的重要组成部分。

江苏是是中国人口密度最高的省份之一,总面积10.67万平方公里,2008年常住人口7 600.1万人。

江苏历史悠久,是中国吴文化的发祥地,早在数十万年前南京一带就有人类聚居。

6 000多年前,南京和太湖附近出现了原始村落,开始原始农业生产。

3 000年前,青铜器的冶炼和锻造已达很高的技术水平。

公元3-6世纪,南京成为中国南方的经济文化中心。

公元7-10世纪以后,全国经济重心南移,有所谓“天下大计,仰于东南”的说法,扬州成为全国最繁华的城市。

公元14-17世纪中叶以后,苏州、松江和南京等地,成为我国资本主义萌芽的发祥地。

19世纪末叶,缫丝、纺织、面粉、采煤等近代工业,在无锡、南通、苏州、常州、徐州等地陆续兴起。

此后,江苏的经济社会发展在中国一直名列前茅。

经济发展方面,江苏积极发展集体经济和外向型经济,依托上海的经济辐射,经济发展迅猛,综合经济实力在全国一直处于前列。

2008年江苏省国内生产总值突破3万亿元,全年人均生产总值突破33 089元,全年进出口总额3 182.3亿美元,外商直接投资158亿美元。

各具特色的开发区遍布全省,其整体规模和发展水平均居全国前列。

江苏科学教育水平居全国前列。

全省拥有中国科学院和工程院院士共计88人,从事科研活动人员32.3万人,科技力量与科研能力仅次于北京、上海,居第三位。

(二)广东社会发展概况广东位于岭南,是中国大陆的最南部,东临福建,西连广西,北与江西、湖南交界,东南和南部隔海与香港、澳门、台湾、海南相望以南。

广东省面积为17.79万平方公里,2008年末常住人口9 544万人。

广东籍华侨华人、港澳台同胞人数近3 000万人,其中华人约2 000万人,港澳同胞约600万人,台湾同胞约400万人,遍及世界100多个国家和地区。

广东具有历史悠久而又独具特色的文化。

早在秦朝时期,广东就是越族人聚居之地,素称百越地。

秦始皇33年统一岭南后建郡,隶属南海郡。

汉初赵佗据岭南三郡称南越国,建都番禺(今广州),增强了南北的交流,促进了岭南的发展。

秦末汉初及魏晋南北朝时期,中原兵荒马乱,数十万中原人大规模南迁,促进了岭南地区的发展。

汉朝,广东广州市是“海上丝绸之路”的起点,成为海外贸易中心。

唐末,清海、靖海两军节度使刘岩在两广地区立国,定都广州。

清末,林则徐赴广东查禁鸦片。

此后,英国政府以此为借口发动鸦片战争,广东人民不屈不挠,发起了一波又一波的反击,三元里起义、太平天国运动等。

近代,广东是民主革命的策源地,涌现出洪秀全、康有为、梁启超、孙中山等大批杰出代表。

历史上的广东虽开发较晚,但商品性生产出现较早。

南北朝,广东甘蔗已分出糖蔗和果蔗。

鸦片战争后,在西方资本和技术的影响下,广州筹办枪炮厂、南禾昌隆缫丝厂,广东成为中国现代工业和民族工业发源地之一。

经济发展方面,广东积极依靠比邻港澳的地缘优势,积极发展外向型经济,形成了以加工制造业和第三产业为主的经济结构,是全国经济最为发达的省份,2008年全省生产总值35 696.46亿元,全年人均生产总值突破37 588元。

全年进出口总额6 832.61亿美元,全年实际使用外商直接投资金额191.67亿美元。

其中,珠江三角洲地区是广东经济和社会发展的重心,成为环珠江口经济发展产业带。

(三)苏、粤经济社会发展背景对比对两省经济社会发展历史的勾勒不足以探析其经济发展的动力和机制,这里,对苏、粤两地社会经济发展过程中的重要元素进行抽炼,利用SWOT(基于优势、劣势、机遇、挑战的思维分析方法)分析工具,对各因子在两省的在地性表征进行详细阐述,见下表(表1)。

表1 苏、粤社会经济发展因子对比二、苏南、珠三角经济发展历程的回顾鉴于讨论问题的针对性和可借鉴性,笔者不打算从江苏、广东行政边界范围讨论区域经济发展情况,而是选择两省经济发展最活跃、最迅猛典型的苏南地区和珠三角地区,进行发展历程的简要回顾,试图找到各自发展过程中的发展逻辑和发展的源动力。

(一)苏南经济发展历程回顾苏南经济发展历程,大致可以划分为3个阶段。

第一阶段(1962-1980年):社队经济。

在江苏省苏、锡、常、镇、通等地的乡镇企业,发轫于人民公社时期的社队工业,即公社、生产大队和生产队三方合办的工业。

公社和生产大队、生产队是集体经济的实体,它可以动用社员劳动所得中积累的资金兴办集体公有的企业。

第二阶段(1980-1995):旧苏南经济。

80年代初,江苏农村实行家庭联产承包责任制的时候,苏南农民没有把社队企业分掉。

而是通过乡和村级人民政府替代先前的人民公社和生产队管理这份集体经济,通过工业保存了集体经济实体,借助上海经济技术的辐射和扩散,以乡镇企业为名而继续发展,形成所谓的“旧苏南模式”。

其本质是通过公社集体经济的积累,有足够资金后一步到位地把工业引进农村,借着农村体制改革的机遇,快速地发展起乡镇企业。

苏南集体经济到了1990年代中期得到空前发展,形成了乡镇集体经济、当地国有经济和外资经济三分天下的格局。

第三阶段(1996-今):新苏南经济。

由于旧苏南经济存在政企不分、政资不分、活力不够、投资主体单一、低水平重复建设、过度竞争、资源浪费等弊端,1996年,乡镇企业在江苏省工业总产值及税收中的比重直线下降,增长速度明显减缓,经济效益不断下降,企业亏损面逐步扩大,资产负债率居高不下。

江苏集体经济发展面临重要挑战,经济发展转型和升级成为经济发展的必然。

在此背景下,以苏州、昆山为代表的城市率先决策,选择经济发展外生式道路,即采取产业和项目引进型发展模式,通过建立工业园区,以强势政府和有效政府为基础,以招商引资为手段,以土地换资金,以空间求发展。

以苏州工业园区、苏州新区、昆山经济开发区、吴江开发区为代表的园区经济,构成了新苏南经济的亮点。

(二)珠三角经济发展历程从改革开放在珠三角的纵深推进及对珠三角社会经济的影响程度,将1978年以来珠三角发展历程归结为3个阶段。

第一阶段(1979-1991年):发展起步期。

上世纪70年代末,中国政府在改革和发展道路上向前迈进了一大步,那就是划定为珠三角为经济发展开放区,给予了珠三角更为优惠的区域发展政策,尤其在招商引资方面。

这一优势让珠三角具有了全国意义上的先发优势,为珠三角的经济“先行一步”打下坚实基础。

在此背景下,珠三角与香港原有的地域、亲缘、乡缘等文化渊源和潜藏已久的民间联系在长期累积起来的巨大能量迅即迸发出来,珠三角对于发展的迫切需求和香港城市产业升级、转型和自身发展空间受限的现实需求,两者实现了有限对接。

香港企业、产业纷纷外迁至深圳、广州等珠三角城市,形成独特的创造珠三角经济腾飞30年奇迹的“三来一补”的经济发展模式(来料加工、来样加工、来件装配和补偿贸易)。

第二阶段(1992-2000年):发展快速期。

上世纪90年代,随着社会主义计划经济制度的退位,和市场经济制度主体地位的确立,珠三角改革开放和区域发展达到了全所未有的新高度,珠三角各城市实现了巨大的经济发展,形成了两股区域经济发展的产业基地:以深圳、东莞为代表的珠三角东岸的电子信息产业基地和以佛山、中山为代表的珠三角西岸的先进制造业基地。

在巨大市场需求和地方政府的共同努力下,珠三角成为承接和发展香港和外来制造业的最佳地区,依托香港巨大研发能力和世界国际性市场的优势,珠三角成为珠三角“世界工厂”的核心地带,区域经济实现了巨大腾飞。

第三阶段(2001-今):发展步入深水港时期。

2000年以来,珠三角经济发展出现一些新特征,体现为经济发展的国际化水平不断提高,产业结构更新和升级加快。

但同时也存在问题,表现为经济发展整体于粗放、资源耗费大、创新和知识含量不足、核心技术、关键技术和自我品牌缺乏、抗击国内外市场风险和波动的能力差。

经济发展步入转型期。

三、苏南、珠三角经济发展模式的对比对苏南和珠三角地区经济发展模式进行对比,见表2。

表2 苏南、珠三角经济发展模式对比Tab.2 Comparison of economic development models in North Jiangsu and总体上,苏南经济以集体经济和乡镇企业起家,原始发展积累较多,发展过程中的集体经济痕迹明显,即使到了现在,运作较为成功的“江阴模式”依然没有舍弃“集体经济”的成分。

当然,后期的苏南开始大踏步转型,走外向型经济发展道路。

招商引资、城市经营、借地生财等经济发展主要手段。

而珠三角经济发轫于改革开放优惠政策的先发优势,经济发展一直借力于香港和国外产业转移和辐射,成为名副其实的“世界工厂”。

四、苏、粤经济发展过程中的主要问题苏、粤经济发展迅猛,综合实力在全国位居前列,但与世界发达国家和地区相比,仍然处于发展的中级阶段,区域经济发展过程中存在一些共同问题,大致涉及6个方面。

(一)经济发展整体粗放苏南和珠三角地区的经济快速发展建立在耗费大量土地、水、点、煤、气、廉价劳动力、巨额财政支出的基础之上,环境污染和生态破坏的问题屡见不鲜,走的是一条高投入、高能耗、高污染、低效益的粗放型发展道路。

(二)产业发展层次低,升级任务严峻无论是珠三角,还是苏南地区,经济发展以来料加工、简单组装为主,整体处于产业发展链条的劳动力密集型、低附加值、低技术含量的低端环节,真正拥有自主品牌、有自身核心和关键技术的企业鲜见(三)外向经济的本地联系少由于两者经济发展很大程度上依靠出口,在生产发展过程中,大部分利润被外资转移,产业发展的本地联系性、根植性不强,比起外资获取的巨额收益,本地百姓得到的实惠较少。