2019年中国地质大学642《传播学原理》考试大纲

- 格式:pdf

- 大小:101.54 KB

- 文档页数:3

传播学考试大纲第一篇:传播学考试大纲《传播学》考试大纲I 课程说明1、课程性质与设置说明《传播学》传播学课程是国内新闻传播学科必须开始的核心专业课程,目标是通过中西方传播学理论和实践的系统学习,使学生对传播学的发展,各种理论、流派有一个全面的掌握,同时更重要的是要培养学生利用传播学知识,针对生活中纷繁复杂的传播现象,进行思考、辨析以及进行各种传播实践的实际能力。

、本课程的基本要求通过本课程学习,学生应达到以下要求A、了解传播学的产生、传播学的研究现状和发展趋势等;了解传播学的学科背景,世界传播研究的发展潮流和中国传播研究的现状B、从传播者、受众、信息、符号、媒介、传播技巧、传播环境、传播效果等方面比较系统地掌握传播学的基本概念、基本理论和基本观点;了解传播学与各相关学科的知识的交叉性,具备初步的应用传播学理论进行各领域研究的能力。

C、能运用相关原理分析传播现象并解决日常生活中的一些实际问题,熟练运用社会调查方法,形成较强的传播实践能力。

3、学习用书郭庆光《传播学教程》,2004年版中国人民大学出版社II 课程内容和考核要求传播学教程大纲第一章传播的研究对象与基本问题第一节:从传播的定义看传播学的研究对象1、把握传播概念2、传播与信息信息定义、社会信息的特殊性质3、传播的定义和特点第二节:传播学是研究社会信息系统及其规律的科学传播学的研究对象1、播的系统性:社会传播的五种类型(人内、人际、群体、组织、大众)2、社会信息系统的特点:社会信息系统的四个特点3、社会信息系统的运行与社会发展;传播障碍与传播隔阂;传播学的任务第三节:马克思主义精神交往理论与传播学1、在人类交往活动的大系统中把握传播:马恩交往理论与美国传播学的本质区别2、从物质交往和精神交往的辩证关系中把握传播:精神生产精神交往与物质生产物质交往的辩证关系;精神生产精神交往的独立性和能动性第二章人类传播活动的历史与发展第一节:从动物传播到人类传播第二节:人类传播的发展进程1、口语传播时代2、文字传播时代3、印刷传播时代4、电子传播时代第三节:信息社会与信息传播第三章人类传播的符号与意义第一节:符号在人类传播中的作用1、符号的定义2、信号与象征符3、语言符号与非语言符号第二节:人类传播中的意义交流1、意义的定义2、符号意义的分类3、传播过程中的意义第三节:象征性社会互动1、人类的象征行为2、象征性社会互动与传播3、象征文化与现代社会第四章人类传播的过程与系统结构第一节:传播的基本过程1、传播过程的构成要素2、几种主要的传播过程模式:(一)直线模式:拉斯韦尔的传播过程模式;香农-韦弗数学模式(二)循环和互动模式:奥斯古德和施拉姆的循环模式;施拉姆的大众传播过程模式;德弗勒的互动过程模式3、传播过程的特点第二节:社会传播的系统结构1、传播过程研究与传播系统研究2、系统模式下的社会传播结构3、社会传播的总过程理论第五章人内传播与人际传播第一节:人内传播1、人内传播的定义2、人内传播的过程与结构3、作为社会心理过程的人内传播:米德的“主我与客我”理论;布鲁默的“自我互动”理论;米德关于内省式思考的观点第二节:人际传播1、人际传播的定义2、际传播的动机:人际传播的四个动机;库利的“镜中我”理论3、人际传播的特点和社会功能:人际传播的四个特点(渠道多方法活、意义丰富复杂、双向性强、非制度化);人际传播的社会功能两个主要研究领域4、人际传播与自我表达第六章群体传播与组织传播第一节:群体传播1、群体的特征与社会功能2、群体的概念3、群体的社会功能与意义4、群体传播及其内部机制5、群体传播与群体意识的形成:群体意识三个方面P92;群体意识的形成P925、群体规范在群体传播中的作用6、群体压力与趋同心理7、集合行为中的传播机制:集合行为的概念;集合行为产生的三个条件;集合行为的三种特殊的传播机制第二节:组织传播1、组织与组织传播:组织的概念与结构特点;组织传播极其功能组织传播的定义;组织传播的四个功能2、组织内传播的过程与机制3、组织外传播极其形态第七章大众传播第一节:大众传播的定义、特点与社会功能大众传播的定义;大众传播的特点;大众传播的社会功能:拉斯韦尔的三功能学说、赖特的四功能说、拉扎斯菲尔德和默顿的三功能观第二节:大众传播的产生与发展过程1、大众报刊与大众传播2、电报、电影、广播与大众传播;3、电视媒介与当代大众传播的发展第三节:大众传播的社会影响1、大众传播与现代人生活:2、关于大众传播社会影响的两种观点3、传播、信息环境与人的行为大众传播与现代化信息环境现代社会中“信息环境的环境化”现象第八章传播制度与媒介第一节:传播制度与媒介控制1、国家与政府四个方面的控制2、受众对媒介控制的四种手段第二节:关于传播制度的几种规范理论1、麦奎尔的“规范理论”的六种类型2、资本注意制度下的媒介规范理论3、发展中国家的传播制度和媒介规范理论第九章传播媒介的性质与作用第一节:作为工具和技术手段的传播媒介1、麦克卢汉的媒介理论(一)媒介即信息(二)媒介:人的延伸;(三)“热媒介”与“冷媒介”;(四)麦克卢汉媒介理论的意义与局限性2、媒介工具和技术的现实社会影响(一)“电视人”与“容器人”概念(二)电视与人的“充欲主义”(三)、新媒介的发展均势及其冲击(四)“电子乌托邦”思想项基本原则第二节:作为社会组织的大众传播1、传播者与大众传媒:2、大众传媒的组织目标与制约因素3、传媒组织在信息生产中的作用(一)新闻选择的“把关人”理论:怀特的“把关”模式及后来对它的补充(二)大众传媒的把关标准(三)把关过程的实质第十章大众传播的受众第一节:“大众”与大众社会理论第二节:几种主要的受众观第三节:“使用与满足”“使用与满足”的基本观点和对“使用与满足”研究的评价第十一章传播效果研究第一节:传播效果研究的领域与问题1、传播效果的概念含2、第二节:传播效果研究的历史与发展传播效果研究的三个阶段3、70年代以来的宏观效果研究第三节:传播效果的产生过程与制约因素1、传播主题与传播效果(一)信源的可信性效果(二)“休眠效果”2、传播技巧与传播效果(一)一面提示与两面提示(二)两面提示的“免疫效果”(三)“明示结论”和“寓材料于效果之中”(四)“诉诸理性”与“诉诸感情”(五)“警钟效果”3、传播对象与传播效果(一)舆论领袖(二)群体归属与群体规范的影响第十二章大众传播的宏观传播效果第一节:大众传播与环境认知1、“议程设置功能”理论的概要及特点2、对“议程设置功能”的研究三种考察议程设置功能的机制(知觉模式、显著性模式、优先顺序模式)3、“议程设置功能”理论的意义与问题第二节:大众传播、社会心理与舆论1、“沉默的螺旋”理论的概要2、“沉默的螺旋”理论特点3、对“沉默的螺旋”理论的研究与批判第三节:大众传播的潜移默化效果1、“培养”理论的起源与背景2、“培养”理论关于社会与传播的基本观点第四节:大众传播与信息社会中的阶层分化1、“知沟”理论产生的背景:蒂奇诺的“知沟”假说P2302、“知沟”理论及其反命题:3、“知沟”理论的应用研究极其意义第十三章国际传播与全球传播第一节:从国际传播到全球传播国际传播与全球传播的概念第二节:关于世界信息传播秩序的争论1、世界信息生产和流通的失衡情况2、信息与国家主权问题3、文化帝国主义问题第十四章传播研究史和主要学派第一节:传播学的起源、形成和发展1、传播学的早期学术思想源流2、传播学的奠基者与学科开创者3、信息论和控制论对传播的贡献第二节:传播学的主要学派1、传播学的经验学派:3、传播学的批判学派第十五章传播学调查研究方法(略)III 题型举例一、填空题按照信息的发生领域,可以把信息划分为物理信息、生物信息和____________。

2019年XX大学新闻与传播学院科学学位硕士各专业新闻传播业务考试大纲Ⅰ.考查目标考查学生对新闻传播业务基本原理、方法和技巧的掌握程度和应用能力。

要求考生能系统地了解新闻传播实务的基本概念和操作流程,关注新闻传播实务的前沿实践和工作要求,具备新闻采访、新闻策划、新闻写作、新闻编辑、新闻评论、舆情处置、广告文案写作、公关策划、广播电视节目制作等基本能力。

Ⅱ.考查范围本科目主要考查本科阶段所学的新闻采访、新闻写作、新闻编辑、新闻评论、广告文案写作、新闻传播策划、公共关系实务、广播电视节目制作等课程的基本内容。

Ⅲ.考试形式和试卷结构一、试卷总分数及考试时间本试卷满分为150分,考试时间为180分钟二、答题方式答题方式为闭卷、笔试三、试卷内容结构新闻业务(40%左右)传播业务(20%左右)综合运用(40%左右)四、试卷题型结构(一)名词解释(选做4题,每小题5分,共20分,多选不给分)(二)简答(选做3题,每小题10分,共30分,多选不给分)(三)论述(选做2题,每小题25分,共50分,多选不给分)(四)实务(选做1题,共50分,多选不给分)Ⅳ.试题示例一、名词解释(选做4题,每小题5分,共20分,多选不给分)1.视觉采访2.新新闻主义3.结构性段落4.标题党5.场景营销6.植入式广告二、简答题(选做3题,每小题10分,共30分,多选不给分)1.简述新闻语言与文学语言的差异。

2.简述解释性报道选题的现实依据。

3.简述电视出镜记者的几种方式及各自特点。

4.为什么说优秀新闻评论要体现“思想的高度、内容的厚度、语言的力度和理性的态度”。

5.媒介融合背景下网络视频新闻的发展特点。

6.简述广告文案写作如何把握消费者接受心理。

三、论述题(选做2题,每小题25分,共50分,多选不给分)1.20世纪80年代以来,中国报刊对图片的认识与使用发生了巨大变化。

请描述一下这些变化,并分析变化的原因。

2.试论面对受众阅读习惯和信息需求的变化,新闻报道如何增强时效性、针对性和可读性。

2019年中国地质大学640《马克思主义基本原理》研究生入学考试大纲一、试卷结构题型比例:名词解释约15%简答题约30%论述题约55%二、其他考试基本要求为掌握马克思主义的基本概念、基本原理,能够运用基本概念和基本原理认识和分析重大的理论和现实问题。

导论考试内容什么是马克思主义;什么是马克思主义基本原理;马克思主义产生的社会根源、阶级基础和思想渊源;马克思主义的创立过程;马克思主义的发展;马克思主义的科学性、革命性、实践性、人民性、发展性;马克思主义的当代价值。

考试要求1.理解马克思主义的内涵。

2.理解马克思主义基本原理的内涵。

3.理解马克思主义产生的必然性。

4.了解马克思主义是对人类成果的继承与创新。

5.理解马克思主义的鲜明特征。

6.理解马克思主义的当代价值。

第一章世界的物质性及其发展规律考试内容哲学基本问题及其意义;马克思主义物质观及其理论意义;物质的存在形态;实践是自然存在与社会存在区分和统一的基础;意识的起源、本质及能动作用;物质与意识的辩证关系原理;主观能动性和客观规律性的辩证关系原理;世界的物质统一性;联系和发展的普遍性;联系和发展的基本环节;对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心;矛盾的同一性和矛盾的斗争性及其在事物发展中的作用;矛盾的普遍性和特殊性辩证关系原理及其现实意义;矛盾的不平衡性原理及其现实意义;量变和质变的辩证关系原理及其现实意义;否定之否定规律及其现实意义;客观辩证法和主观辩证法及其相互关系。

考试要求1.掌握哲学基本问题及其意义2.理解马克思主义的物质概念。

3.理解社会生活在本质上是实践的。

4.理解物质和意识的辩证关系原理5.掌握主观能动性和客观规律性的辩证关系。

6.理解事物的普遍联系和永恒发展。

7.掌握对立统一规律是唯物辩证法体系的实质和核心。

8.运用三大基本规律分析和解决问题。

9.理解唯物辩证法是根本方法。

第二章认识世界和改造世界考试内容实践的内涵、实践的基本特征;实践的基本结构;实践形式的多样性;实践在认识活动中的决定作用;认识的本质;认识发展的基本规律;实践与认识的辩证关系及其规律;真理的客观性;真理的绝对性和相对性及其辩证统一关系;实践是检验真理的唯一标准;价值及其特性;价值评价及其特点;价值观与核心价值观;真理和价值的辩证统一关系;科学精神和人文精神的辩证统一关系;一切从实际出发的内涵。

《传播学原理》课程教学大纲一、课程名称传播学原理The Introduction of Communication二、课程编码0504021三、学时与学分40/2.5四、先修课程无五、课程教学目标该课程目的在于传授传播学的基本概念、基础理论,介绍国外的传播学研究情况,介绍传播学的研究方法,使学生能系统地掌握传播学的有关知识,能学会应用传播学的原理,能初步运用传播学的方法研究一些实际问题。

六、适用学科专业文科大类各专业七、基本教学内容与学时安排绪论传播学要解决的是人类以什么样的方式与手段进行信息联系,以及为什么会有这些方式与联系。

它是综合了许多学科来研究传播问题的学说,借鉴和吸收了社会学、政治学、心理学、新闻学、信息科学等学科的研究方法。

传播学的研究范围包括信息传播者,信息接受者,传播的形式,传播的内容,传播的过程,传播与社会的互动,传播的媒介,传播的效果,传播的历史,传播研究方法等。

第一章传播及其类型(2学时)第一节什么是传播传播是人类社会性的体现,它的产生几乎与人类的诞生同步。

在传播学研究中对传播定义的讨论有一个发展的过程,它经历了原义层面研究、功用层面定义研究与学科层面研究的历程。

功用层面的定义主要可分为四类:第一,影响说。

认为传播是传播者有意识的影响他们的劝服行为。

“影响说”是从政治学、宣传学的角度来研究传播问题。

第二,反应说。

强调受者反应的必然性。

“反应说”从心理学角度入手研究传播学。

第三,互动说。

强调传者受者双方相互联系相互作用。

“互动说”是从社会心理学的角度来研究传播学的。

第四,共享说。

认为“传播”是传受双方对信息的共同分享。

本书倾向于给传播下这样的定义:传播是人类借助符号交流信息的活动。

第二节传播的类型我们以传播层次为标准把传播分为内向传播、人际传播、组织传播、大众传播四种类型。

(1)内向传播内向传播是最基础的传播层面,是个体对信息的加工过程,只在“主我”和“客我”之间进行。

(2)人际传播人际传播是指单个的个人与个人之间借助语言或其他符号交流信息的活动。

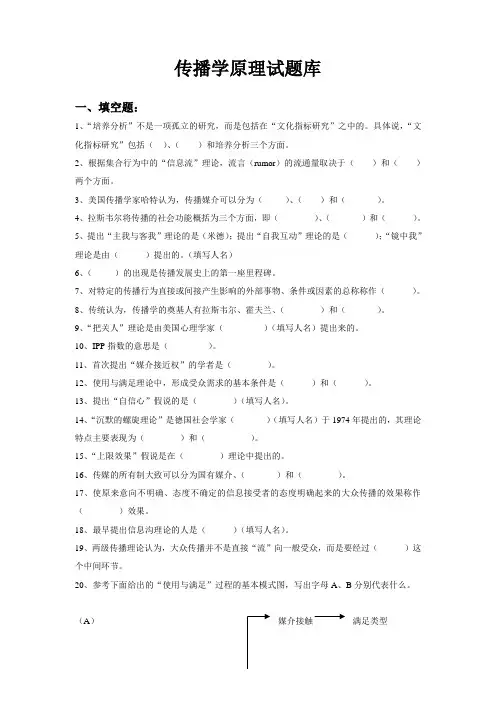

传播学原理试题库一、填空题:1、“培养分析”不是一项孤立的研究,而是包括在“文化指标研究”之中的。

具体说,“文化指标研究”包括()、()和培养分析三个方面。

2、根据集合行为中的“信息流”理论,流言(rumor)的流通量取决于()和()两个方面。

3、美国传播学家哈特认为,传播媒介可以分为()、()和()。

4、拉斯韦尔将传播的社会功能概括为三个方面,即()、()和()。

5、提出“主我与客我”理论的是(米德);提出“自我互动”理论的是();“镜中我”理论是由()提出的。

(填写人名)6、()的出现是传播发展史上的第一座里程碑。

7、对特定的传播行为直接或间接产生影响的外部事物、条件或因素的总称称作()。

8、传统认为,传播学的奠基人有拉斯韦尔、霍夫兰、()和()。

9、“把关人”理论是由美国心理学家()(填写人名)提出来的。

10、IPP指数的意思是()。

11、首次提出“媒介接近权”的学者是()。

12、使用与满足理论中,形成受众需求的基本条件是()和()。

13、提出“自信心”假说的是()(填写人名)。

14、“沉默的螺旋理论”是德国社会学家()(填写人名)于1974年提出的,其理论特点主要表现为()和()。

15、“上限效果”假说是在()理论中提出的。

16、传媒的所有制大致可以分为国有媒介、()和()。

17、使原来意向不明确、态度不确定的信息接受者的态度明确起来的大众传播的效果称作()效果。

18、最早提出信息沟理论的人是()(填写人名)。

19、两级传播理论认为,大众传播并不是直接“流”向一般受众,而是要经过()这个中间环节。

20、参考下面给出的“使用与满足”过程的基本模式图,写出字母A、B分别代表什么。

(A)媒介接触满足类型媒介印象需求个人特性其他满足手段(B)21、受众在大众传播过程中享有的基本权利包括知晓权、()和()。

22、英文“hypothesis of selective exposure”的中文意思是()。

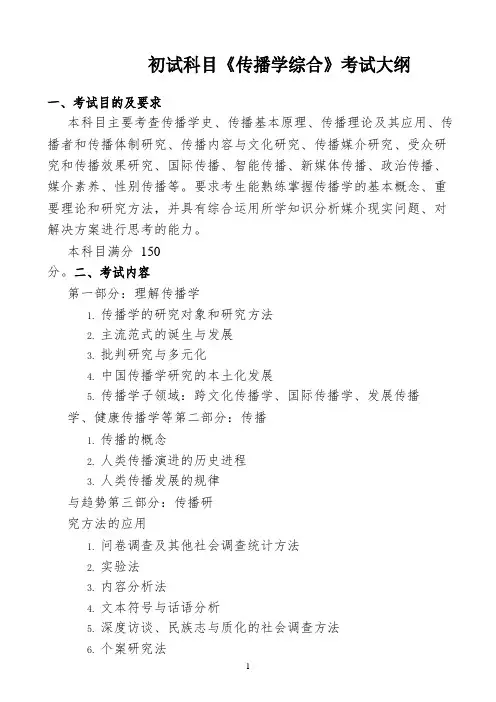

初试科目《传播学综合》考试大纲一、考试目的及要求本科目主要考查传播学史、传播基本原理、传播理论及其应用、传播者和传播体制研究、传播内容与文化研究、传播媒介研究、受众研究和传播效果研究、国际传播、智能传播、新媒体传播、政治传播、媒介素养、性别传播等。

要求考生能熟练掌握传播学的基本概念、重要理论和研究方法,并具有综合运用所学知识分析媒介现实问题、对解决方案进行思考的能力。

本科目满分150分。

二、考试内容第一部分:理解传播学1.传播学的研究对象和研究方法2.主流范式的诞生与发展3.批判研究与多元化4.中国传播学研究的本土化发展5.传播学子领域:跨文化传播学、国际传播学、发展传播学、健康传播学等第二部分:传播1.传播的概念2.人类传播演进的历史进程3.人类传播发展的规律与趋势第三部分:传播研究方法的应用1.问卷调查及其他社会调查统计方法2.实验法3.内容分析法4.文本符号与话语分析5.深度访谈、民族志与质化的社会调查方法6.个案研究法7.其他方法第四部分:传播类型1.内向传播2.人际传播3.群体传播4.组织传播5.大众传播6.传播的功能研究第五部分:传播过程与传播模式1.不同视角下的传播过程2.重要的传播模式第六部分:传播者与传播的控制研究1.社会制度、媒介控制与媒介规范理论2.控制的不同形态3.把关研究4.媒介垄断、媒介组织及其结构5.媒介专业主义及其反思第七部分:传播内容与文化1.大众传播内容的特征2.大众传播内容的商业化3.大众文化第八部分:传播媒介1.媒介及认识媒介的基础性原则2.各种媒介的比较与选择3.新媒介与媒介融合4.媒介与技术理论5.西方媒介产业第九部分:受众与用户1.受众的概念、特征、类型2.受众观的变迁与受众理论3.受众主体与受众行为4.从受众到用户的转变第十部分:传播效果1.传播效果的认知历程2.各种传播效果理论3.传播效果的普遍取向第十一部分:智能媒体传播1.人工智能时代的到来2.智能媒体传播的理论3.智能媒体传播的特点4.虚拟现实与未来影像5.智能技术在新闻领域中的应用6.社交网络与智能媒体传播7.平台社会8.5G 与融媒体建设9.未来媒体与未来社会的反思与前瞻第十二部分:传播研究的专题领域1.治国理政新理念中的传播思想2.国家发展战略与传播媒体3.全球化与大众媒介、发展传播学、文化依附、全球传播4.国家形象与大众媒介5.媒介事件6.媒介素养7.消费主义与大众媒介8.阶层、社会公平与大众媒介9.广告研究、公共关系、危机传播、品牌战略10.传播研究的其他前沿课题第十三部分:传播理论在媒介实践中的应用1.社会理论:从大众社会到网络社会2.规范理论3.受众理论4.效果理论5.批判理论和文化理论6.传播政治经济学7.传播全球化与跨文化传播8.媒体与新技术革命第十四部分:传播与政治1.传媒法规与传媒规制2.舆论生态与舆论引导3.政治传播的议程设置4.国际传播秩序与信息战5.其他相关课题第十五部分:传播与社会1.社会阶层与受众分化2.大众传播与社会治理3.媒介素养与社会代沟4.社会学、心理学等学科的理论与方法在传播与媒介研究中的应用5.其他相关课题三、试题类型名词解释题、简答题、论述题等。

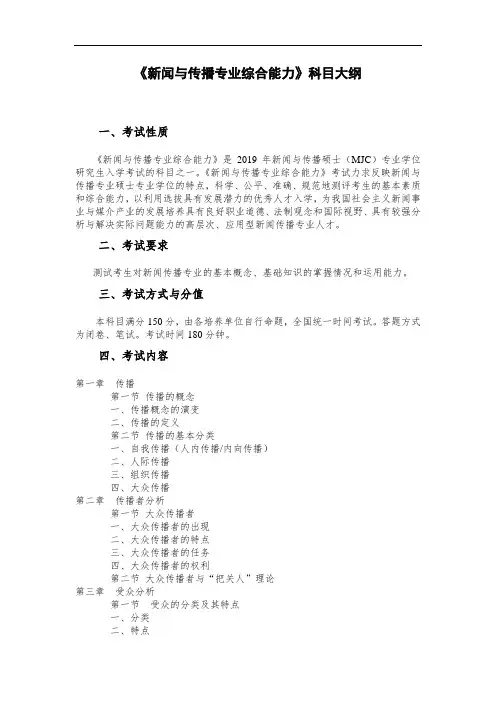

《新闻与传播专业综合能力》科目大纲一、考试性质《新闻与传播专业综合能力》是2019年新闻与传播硕士(MJC)专业学位研究生入学考试的科目之一。

《新闻与传播专业综合能力》考试力求反映新闻与传播专业硕士专业学位的特点,科学、公平、准确、规范地测评考生的基本素质和综合能力,以利用选拔具有发展潜力的优秀人才入学,为我国社会主义新闻事业与媒介产业的发展培养具有良好职业道德、法制观念和国际视野、具有较强分析与解决实际问题能力的高层次、应用型新闻传播专业人才。

二、考试要求测试考生对新闻传播专业的基本概念、基础知识的掌握情况和运用能力。

三、考试方式与分值本科目满分150分,由各培养单位自行命题,全国统一时间考试。

答题方式为闭卷、笔试。

考试时间180分钟。

四、考试内容第一章传播第一节传播的概念一、传播概念的演变二、传播的定义第二节传播的基本分类一、自我传播(人内传播/内向传播)二、人际传播三、组织传播四、大众传播第二章传播者分析第一节大众传播者一、大众传播者的出现二、大众传播者的特点三、大众传播者的任务四、大众传播者的权利第二节大众传播者与“把关人”理论第三章受众分析第一节受众的分类及其特点一、分类二、特点第二节几种主要的受众观一、作为社会群体成员的受众二、作为"市场"的受众三、作为权利主体的受众第三节受众对讯息的选择行为一、受众对于媒介的选择二、受众对传播活动的主动控制第四节“使用与满足”——一种受众行为理论一、受众的传媒接触动机和使用形态二、对"使用与满足"研究的评价第四章信息与符号第一节对信息的基本认识一、定义二、信息与符号三、信息与讯息第二节信息的分类与特征一、信息的分类二、信息的特征第三节符号——内容的载体一、符号的定义二、符号与意义三、符号的基本功能四、符号的分类第四节语言符号一、语言符号的特点二、语言符号与文字符号三、语言符号运用中应注意的问题第五节非语言符号一、物体非语言符号二、体态非语言符号三、伴随非语言符号四、时空非语言符号第五章媒介的形态与发展第一节传统媒介及其传播特征一、报纸及其传播特点二、广播及其传播特点三、电视及其传播特点第二节网络与新媒体一、数字技术与新媒体二、网络传播的媒介特征三、网络传播的主要类型第六章媒介理论第一节作为工具和技术手段的传播媒介一、麦克卢汉的媒介理论二、媒介工具和技术的现实社会影响第二节作为社会组织的大众传媒一、传播者与大众传媒二、大众传媒的组织目标与制约因素第七章媒介内容生产第一节媒介内容生产的外部环境一、媒介制度二、媒介产业三、媒介组织第二节媒介内容生产的流程一、报纸的生产二、广播电视节目的生产三、网络媒体的内容生产第三节媒介融合时代的内容生产一、媒介融合与全媒体传播二、媒介融合对媒介内容生产的影响三、媒介组织结构的调整与生产流程的改造第八章人类传播的过程与系统结构第一节传播的基本过程—、传播过程的构成要素二、几种主要的传播过程模式三、传播过程的特点第二节社会传播的系统结构一、传播过程研究与传播系统研究二、系统模式下的社会传播结构第九章传播效果分析第一节传播效果的概念一、传播效果的定义二、传播效果的分类第二节大众传播效果的评估一、子弹论或皮下注射论二、有限效果论三、适度效果论四、强大效果论五、关于效果评估的评论第三节提高传播效果的途径一、宣传的七种手法二、霍夫兰的说服策略三、卡特赖特的劝服原则四、赖平格尔的劝服设计第十章大众传播的宏观社会效果第一节大众传播与环境认知——“议程设置功能”理论一、“议程设置功能”理论的概要及特点二、对“议程设置功能”理论的研究三、“议程设置功能”理论的意义与问题第二节大众传播、社会心理与舆论——“沉默的螺旋”理论一、“沉默的螺旋”理论的概要二、“沉默的螺旋”理论的特点三、对“沉默的螺旋”理论的研究与评价第三节大众传播的潜移默化效果——“培养”理论一、“培养”理论的起源和背景二、“培养”理论关于社会与传播的基本观点三、“培养”理论的外围第四节大众传播与信息社会中的阶层分化——“知沟”理论一、“知沟”理论产生的背景二、“知沟”理论及其反命题三、“知沟”理论的应用研究及其意义第十一章媒介伦理与法规第一节媒介伦理知识一、媒介伦理概述二、媒介伦理的失范第二节媒介法规与政策一、媒介与公共生活的法规控制二、媒介与权利三、媒介产业的政策与法规四、媒介行业的自律与他律。

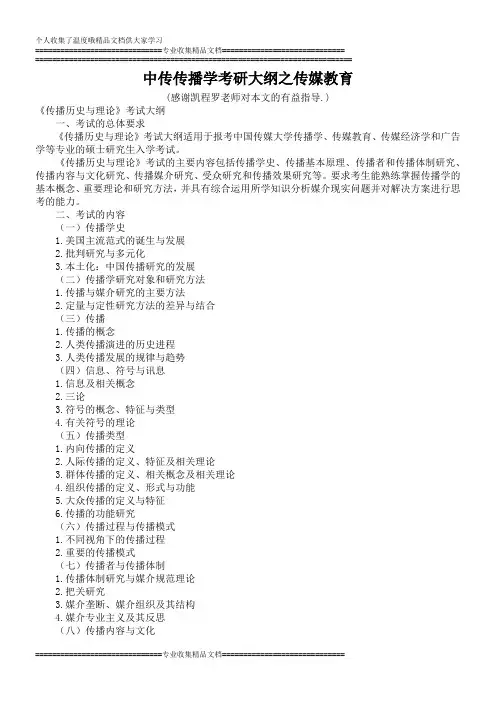

中传传播学考研大纲之传媒教育(感谢凯程罗老师对本文的有益指导.)《传播历史与理论》考试大纲一、考试的总体要求《传播历史与理论》考试大纲适用于报考中国传媒大学传播学、传媒教育、传媒经济学和广告学等专业的硕士研究生入学考试。

《传播历史与理论》考试的主要内容包括传播学史、传播基本原理、传播者和传播体制研究、传播内容与文化研究、传播媒介研究、受众研究和传播效果研究等。

要求考生能熟练掌握传播学的基本概念、重要理论和研究方法,并具有综合运用所学知识分析媒介现实问题并对解决方案进行思考的能力。

二、考试的内容(一)传播学史1.美国主流范式的诞生与发展2.批判研究与多元化3.本土化:中国传播研究的发展(二)传播学研究对象和研究方法1.传播与媒介研究的主要方法2.定量与定性研究方法的差异与结合(三)传播1.传播的概念2.人类传播演进的历史进程3.人类传播发展的规律与趋势(四)信息、符号与讯息1.信息及相关概念2.三论3.符号的概念、特征与类型4.有关符号的理论(五)传播类型1.内向传播的定义2.人际传播的定义、特征及相关理论3.群体传播的定义、相关概念及相关理论4.组织传播的定义、形式与功能5.大众传播的定义与特征6.传播的功能研究(六)传播过程与传播模式1.不同视角下的传播过程2.重要的传播模式(七)传播者与传播体制1.传播体制研究与媒介规范理论2.把关研究3.媒介垄断、媒介组织及其结构4.媒介专业主义及其反思(八)传播内容与文化1.大众传播内容的特征2.大众传播内容的商业化3.大众文化(九)传播媒介1.媒介及认识媒介的基础性原则2.各种媒介的概念、传播特点、传播手段及其传播优劣势3.新媒介与媒介融合4.媒介与技术:英尼斯、麦克卢汉等人的理论(十)受众1.受众的概念、特征、类型2.受众观的变迁3.受众的行为4.关于受众的各种理论(十一)传播效果1.传播效果研究的发展历程2.认知理论与传播效果3.态度劝服研究4.宣传研究5.两级传播论6.创新扩散论7.群体规范、群体压力、群体动力及社会认同研究8.舆论研究与沉默的螺旋9.议程设置、铺垫作用10.知识沟、数字鸿沟11.媒介对现实的建构12.涵化理论13.电视暴力研究14.媒介与性别研究15.媒介效果理论的批判及其新发展(十二)传播研究的专题领域1.新媒介研究2.全球化与大众媒介、发展传播学、文化依附、全球传播3.国家形象与大众媒介4.媒介事件5.健康传播学6.媒介素养7.消费主义与大众媒介8.阶层、社会公平与大众媒介9.广告研究、公共关系、危机传播、品牌战略10.其他传播研究的前沿课题三、考试的基本题型主要题型可能有:名词解释题、简答题、论述题等。

《传播学理论》考试大纲一、考试科目传播学理论二、适用专业新闻学、广告学三、考试内容第一章绪论本章课程要求:1.了解传播行为的基本形式;2.理解传播的性质与特点。

3.了解传播学的产生的社会条件及其理论基础。

4.了解传播学研究的对象和主要课题。

本章课程重点:第一节本章课程难点:第二节第一节什么是传播一,传播现象的产生和发展二,人类传播行为的四种基本形式三,传播的性质和特点四,大众传播在现代信息社会中的地位、作用和影响五,有关传播的四种定义第二节传播学一,孕育传播学的社会条件二,传播学的理论基础(信息论、系统论、控制论)三,创立传播学理论的四大先驱四,传播学的研究对象和主要课题五,传播学研究的不同学派六,我国传播学研究的历史与现状七,传播学的本土化问题第二章关于传播者的分析与研究本章课程要求:1.理解“把关”与“把关人”理论;2.理解“深层控制”理论;本章课程重点:第二节本章课程难点:第三节思考题:怎样理解所谓“新闻自由”?第一节传播者的分类第二节“把关”与“把关人”理论第三节深层控制论第四节“潜网论”第五节两种传播制度的比较与批判第六节六种媒介规范理论第三章关于传播内容的分析与研究本章课程要求:1.理解内容分析的意义和作用;2.理解传播内容与形式的关系。

本章课程重点:第四节本章课程难点:第二节第一节内容分析的意义和作用第二节传播内容----影响受众的两种理论第三节决定传播内容的诸多因素第四节传播内容与传播形式的辨证关系第四章传播媒介(工具)的分析与研究本章课程要求:1.了解中外传播媒介发展简史;2.掌握不同媒介的比较方法。

本章课程重点:第二节、第三节本章课程难点:第三节第一节外国传播媒介发展简史第二节中国传播媒介发展简史第三节不同传播媒介的比较分析第四节大众传播媒介的发展前景第五节英尼斯与麦克卢汉的媒介理论第五章传播方法的分析与研究本章课程要求:1.了解传播方法的一般性通则;2.了解报刊、广播、电视和网络的编排手段;3.了解现代传播方式的发展与变化。

《设计历史及理论》考试大纲第一部分考试要求《设计历史及理论》是一门针对报考中国地质大学艺术传媒学院设计学专业各研究方向的统一初试科目。

考试形式为闭卷笔试,考试时间3小时,卷面成绩150分。

考试题型主要有名词解释、填空题、简答题和论述题等。

试题旨在全面考察考生对于设计发展历程及设计理论一般规律的掌握程度,要求考生具有全面系统的中外设计史的相关知识,能够准确把握和理解中外设计史上的主要流派和设计理念,中外设计历史发展规律、特征及基本内容;能综合、灵活地运用设计的理论知识分析各类设计作品,具有一定的理论水平和专业研究能力。

第二部分考试内容考试内容以中外设计史,设计概论的大学本科教材基本内容为主,设计史包括:中外设计史的发展脉络、各个时期重要设计流派、重要人物、重要作品及其历史价值和意义等。

设计理论包括设计学的研究范围、设计学研究的现状、设计的多重特征、设计的类型、设计师、设计批评等。

其中,设计理论部分占30%左右,设计历史部分占70%左右。

一、设计理论部分1、设计学的研究范围(1)设计学的三个分支;(2)设计的终极目标;(3)最早的设计理论专著;重点掌握:荷加斯的著作《美的分析》;琼斯的《装饰的基本原理》;佩夫斯纳的《现代设计的先锋》2、设计学研究的现状(1)对当代西方设计思潮的一般看法;(2)对中国古代设计思想的初步研究;重点掌握:混沌理论;绿色设计;中国古代设计思想渊源;赖特和凡德洛对中国古代设计思想的研究3、设计的多重特征(1)设计的艺术特征(2)设计的科技特征;(3)设计的经济性质重点掌握:设计与艺术的渊源;设计的艺术手法;设计的经济性质4、设计的类型(1)视觉传达设计;(2)产品设计;(3)环境设计重点掌握:视觉传达设计的构成要素;产品设计的基本要求;环境设计的类型5、设计师(1)设计师的历史演变;(2)设计师的知识技能要求;(3)设计师的类型;(4)设计师的社会责任;重点掌握:设计师的自然与社会学科知识技能;设计师的艺术与设计知识技能;“为人类的利益设计”6、设计批评(1)设计的批评对象及其批评者;(2)设计批评的标准;(3)设计批评的方式;(4)设计批评的理论;重点掌握:国际博览会和集团批评;设计批评标准的历时性;西方设计批评的发展脉络二、设计历史部分(一)外国设计史(重点考察世界现代设计史)1、艺术设计的萌芽2、手工艺时代-工业革命前的设计艺术(1)两河流域的设计;(2)地中海周围的设计;(3)古埃及的设计;(4)希腊和罗马设计;(5)教堂建筑;(6)伊斯兰教的艺术设计;(7)文艺复兴时期的设计;(8)巴洛克风格和罗可可风格。

中传传播学考研大纲之传播学理论与历史(感谢凯程罗老师对本文的有益指导.)一、考试的总体要求传播学诞生于20世纪上半叶,是多学科分化整合的结果。

自引入我国后,传播学已成为我国高等院校新闻传播学及相关专业的必修课程。

传播学主要研究人类传播活动的演进;信息传播的形态、特点、过程、模式及规律;大众媒介与社会结构各个层面的互动关系等,为理解人类传播活动提供理论知识。

随着信息传播活动的日益发展,传播学的重要性日益凸现。

《传播学理论与历史》考试的主要内容包括传播学史、传播基本原理、传播者和传播体制研究、传播内容与文化研究、传播媒介研究、受众研究和传播效果研究等。

要求考生能熟练掌握传播学的基本概念、重要理论和研究方法,并具有综合运用所学知识分析媒介现实问题并对解决方案进行思考的能力。

二、考试的内容(一)传播学史1、传播学诞生的时间、地点2、传播学诞生的主要背景3、传播学的思想来源(学科、人物)4、传播研究早期重要人物及其贡献5、当代传播研究的主要发展(二)传播学研究对象和研究方法1、传播学研究对象的界定2、传播学研究的方法体系3、定量研究方法4、定性研究方法5、定量方法与定性方法的差异与结合(三)传播1、对传播的思考2、传播的类型3、人类传播演进的过程4、人类传播演进的规律(四)信息、符号与讯息1、信息及相关概念2、三论3、信息的特征4、信息革命与信息社会5、符号的概念、特征与类型6、有关符号的理论7、讯息(五)传播类型1、内向传播的定义2、人际传播的定义、特征及相关理论3、群体传播的定义、相关概念及相关理论4、组织传播的定义、形式与功能5、大众传播的定义与特征(六)传播的功能1、大众传播功能研究的发展历程2、大众传播的正功能3、李普曼及拟态环境、刻板印象4、拉扎斯菲尔德和默顿的“麻醉精神说”(七)传播过程与传播模式1、波洛的传播过程观2、传播模式的类型3、线性传播模式的主要缺陷4、重要的传播模式(八)传播者与传播体制1、传播体制研究与媒介规范理论2、“报刊的四种理论”及其修正、发展与批评3、把关的概念、基本过程及把关人受到的各种影响因素4、媒介组织及其结构5、媒介专业主义及其反思6、文化霸权、意识形态控制和社会顺从(九)传播内容1、大众传播内容的特征2、信息娱乐3、对西方大众传播内容的一般性结论4、大众文化(十)传播媒介1、媒介的概念2、施拉姆的认识媒介的八个原则3、报纸的概念、传播特点、传播手段及其传播优势4、广播的概念、传播特点、传播手段及其传播优势5、电视的概念、传播特点、传播手段及其传播优势6、互联网的概念、传播特点、传播手段及其传播优势7、媒介融合8、选择媒介的或然率公式9、英尼斯、麦克卢汉及多伦多学派的媒介观 10、公共媒介 11、跨国大型媒介集团(十一)受众1、受众的概念、特征、类型2、受众观的变迁3、受众的分化4、受众商品论5、受众的选择性行为与解读方式6、受众的权利7、关于受众的各种理论(十二)传播效果(上)1、传播效果研究的发展历程2、早期重要的传播效果研究3、传播效果的类型4、认知理论与传播效果5、态度劝服研究6、宣传研究7、两级传播论8、创新扩散论、网络分析9、群体规范、群体压力、群体动力及社会认同研究 10、舆论研究与沉默的螺旋(十三)传播效果(下)1、议程设置、铺垫作用、议程建构2、知识沟、数字沟3、媒介对现实的建构4、涵化理论5、电视暴力研究6、性别研究7、媒介效果理论的新发展 8、对传播效果研究的批判(十四)传播研究的新领域1、新媒介研究2、全球化与大众媒介、发展传播学、文化依附3、国家形象与大众媒介4、媒介事件5、公共新闻学、公共领域与市民社会6、健康传播学7、媒介素养8、消费主义与大众媒介 9、阶层、社会公平与大众媒介 10、其他传播研究的前沿课题三、考试的基本题型主要题型可能有:名词解释题、简答题、论述题。

《传播学原理》课程教学大纲一、课程基本信息课程代码:16165403课程名称:传播学原理英文名称:Principles of Communication课程类别:专业课学时:45学时学分:3学分适用对象: 播音与主持艺术,广播电视编导考核方式:考试先修课程:无二、课程简介中文简介:传播学原理是播音与主持艺术、广播电视编导专业学生开设的一门学科基础必修课。

课程从传播学的产生、传播学的研究现状和发展趋势等方面全面展示传播学的学科概貌,从传播者、受众、信息、符号、媒介、传播技巧、传播环境、传播效果、研究方法等方面系统阐述传播学的基本概念、基本理论和基本观点,从个案分析、运用实践中使学生基本掌握用传播学视角认识现实世界的方法,并进一步提高日常的和专业的传播实用技能。

通过本课程的学习,学生可以认识到当代媒介环境和媒介信息的基本状貌,运用传播学的理论和方法分析、解决媒介社会现实问题,能够为信息媒体社会中的实际工作和研究打下基础。

英文简介:Principles of Communication is a basic course for students majoring in Broadcasting and Hosting or Radio and TV Director. The course presents a panorama of communication, including its origin, the status quo of communication research and the development trend. It illustrates the basic concepts, theories and viewpoints from the aspects of sender, receiver, message, symbol, media, communication skills, communication environment, communication impact and research methods. Through cases analysis and actual practice, it helps students perceive the world from the perspective of communication and consolidate their daily and professional communication skills. On completion of the course, students will be able to recognize the status quo of contemporary media environment and media information, analyze and solve the problems in the media society by applying the theories and methods of communication so that they will be well prepared for their future work andresearch.三、课程性质与教学目的本课程为必修学科基础课,将为学生起到知识向导、学科理论铺垫以及开拓视野的作用。

地大考研参考书目(第二弹)学科专业名称及代码科目代码及名称参考书目0503新闻传播学642传播学原理1、郭庆光,传播学教程,中国人民大学出版社19992、斯蒂芬.李特约翰,人类传播理论,清华大学出版社20043、十六大以来党和国家关于文化体制改革的路线、方针和政策。

925新闻学原理1、《新闻学概论》(第三版)李良荣著复旦大学出版社2009年1月第三版2、《新闻理论教程》(修订版)何梓华主编高等教育出版社2008年4月版3、《马克思主义新闻经典教程》童兵著复旦大学出版社2009年4月第二版4、《转型中的新闻学》李希光著南方日报出版社2005年5月第1版5、近五年的《新闻与传播研究》、《新闻大学》、《国际新闻界》、《现代传播》学科专业名称及代码科目代码及名称参考书目1305设计学654艺术学概论1、《艺术学概论》彭吉象,北京大学出版社(2006-08出版)2、《艺术概论》王宏建,文化艺术出版社(2010-10出版) 892中外设计史1.王受之著《世界现代设计史》,中国青年出版社,2002年版。

2.高丰著《中国设计史》,中国美术学院出版社,2008年版。

3.赵农著《中国艺术设计史》,陕西美术出版社,2004年版890中外音乐史1.《中国古代音乐史稿(上、下)》人民音乐出版社杨荫浏著2.《中国古代音乐史简述》人民音乐出版社刘再生著3.《中国近现代音乐史(第二次修订版)》人民音乐出版社汪毓和著(2002年版)4.《中国当代音乐》北京广播学院出版社梁茂春著5.《西方音乐通史》,于润洋主编,上海音乐出版社,2001年版。

6.《西方音乐史略》人民音乐出版社李应华著7.《西方文明中的音乐》贵州人民出版社保尔·亨利·朗著,顾连理、杨燕迪、张洪岛译8.《西方音乐史》人民音乐出版社唐纳德·杰·格劳特、克劳德·帕利斯卡650设计史论1.《工业设计史---新世纪全国高等院校工业设计专业"十二五"重点规划教材》,王晨升,上海人民美术出版社;2.《工业设计史(修订版)》,何人可主编,北京理工大学出版社;3.《中国工艺美术史》,姜松荣主编,湖南美术出版社。

407《传播学原理》考试大纲一、主要参考书目邵培仁. 传播学. 第一版. 北京:高等教育出版社,2000年二、考试大纲(一)传播学概论[考试要求]要求了解传播学的研究对象与理论体系及传播活动的产生与发展过程以及传播学的基本研究方法。

[考试内容]1.传播学的研究对象2.传播学的研究体系3.学习和研究传播学的意义4.传播学的回顾与展望5.人类传播活动的产生和发展6.传播学的基本研究方法(二)传播的基本原理[考试要求]要求了解传播的基本原理与基本知识,掌握传播概念、特点、分类、模式、功能、原则等。

[考试内容]1.传播的概念与特点2.传播的分类3.传播的过程与模式4.传播的功能与原则(三)传播者研究[考试要求]了解传播者个人和组织的特点、权力、责任,了解守门人理论及其应用,理解不同的传播制度。

[考试内容]1.个人层面的传播者2.媒介组织3.传播制度研究(四)传播与信息、符号[考试要求]了解信息的基本知识、特点、种类,信息的传播与控制、信息的利弊控制等。

了解符号学的基本知识,认识传播与符号的关系,掌握传播符号的使用方法。

[考试内容]1.信息与信息研究概述2.信息的利弊控制3.信息的利弊控制4.符号学的基本知识5.符号特点、功能,符号与传播的关系6.语言与非语言符号的基本知识与在传播中的运用[考试要求]掌握传播媒介的术语,把握传播媒介的特点、类型、作用等基本知识,理解西方媒介理论,清醒认识媒介技术的发展对现实社会的影响。

[考试内容]1.传播媒介的概念与特点2.传播媒介的类型3.媒介工具与技术的发展对社会的影响4.大众传媒的特点5.大众传媒的组织和在信息生产和传播过程中的作用6.西方主要的媒介理论(六)传播技巧与方法[考试要求]了解常用的传播技巧和方法,并能在实际中综合运用。

[考试内容]1.传播技巧的概念与特点2.传播技巧的掌握与运用3.基本的传播技巧与方法(七)受众研究[考试要求]了解受众的一般知识和原理,了解西方基本的受众理论,从传播心理角度掌握受众的需要、动机、倾向,对选择机制、反馈、意见领袖的理论要能够较熟练运用。

重要提示:考试内容分为6个部分。

其中,考试内容3“编码-解码”2010年不考,从2011年起列入考试内容。

考试内容1 传播行为与传播过程传播行为的概念。

传播行为的基本要素。

人际传播,群体传播、组织传播、大众传播等不同传播类型的主要特点、地位、功能及其相互之间的关系。

内容信息与关系信息,对称关系与补充关系。

传播过程的线性模式、循环模式、互动模式,传播过程的导向性,传播过程的互动性,自我的概念及其意义,导向性与互动性之间的相互关系及其意义。

考试内容2 信息的形式与内容符号与信息,语言符号与非语言符号,语言符号的象征性和意义,意义空间的差异及其度量(Chales Osgood的7级量表),包容性(inclusion)传播与排斥性(exclusion)传播,本义和引申义(Original Meaning and extended meaning),明示意义和暗示意义(denotation and connotation meaning),语境对意义的影响,语言的抽象性(abstraction)及其功能,象征性文化,名义倾向( intensional orientation)与实在倾向(extensional orientation ),非语言信息的特征、类型及其作用。

*考试内容3 编码-解码(从2011年起列入考试内容)编码-解码的概念,编码与解码的关系。

编码与认知,认知过程的环节。

编码的目标与策略,影响编码的因素,劝服策略的选择。

信息设计与面子需要,威胁面子的行为(face –threatening acts FTA)。

解码与认知,阐释的心理活动特征,文本阐释,文化阐释,内容分析法,态度变化及其影响因素。

新闻、宣传、广告、艺术、理论、统计等的信息特征与社会功能。

多种信息形式的综合运用。

考试内容4 大众媒介与传播效果媒介工具的概念、类别及其特征,媒介内容的概念、类别及其特征,媒介组织的概念、类别及其特征,麦克卢汉关于大众媒介的观点,媒介内容的功能,把关人理论,媒介组织的公益性与赢利性,媒介产业的概念与特征。

《传播学原理》考试大纲

第一部分考试要求

《传播学原理》是中国地质大学(武汉)新闻传播学硕士研究生入学初试的考试科目。

考试形式为闭卷笔试,考试时间3小时,卷面成绩150分。

考试题型主要有名词解释、问答题、论述题,文本分析和案例分析等。

试题力求理论联系实际,体现中国特色和时代特征,要求考生熟练地掌握传播学基本知识,重点考察运用传播学原理分析问题和解决问题的能力。

第二部分考试内容

1传播要素与类型

传播的概念及其主要构成要素;传播过程的线性模型(Linear model)、互动模型(Interactional model)和交互模型(Transactional model);人内传播、人际传播、群体传播、组织传播、大众传播等传播类型的相关知识;传播过程中的冲突与影响力;自我实现的预期;体现社会主义核心价值观和时代特征的传播伦理。

2语言与非语言信息

语言符号的本义和引申义;语言的象征性、抽象性和不确定性;身体语言的特征、作用与管理;数据信息的作用以及分析和表达数据信息的主要方法;互联网技术条件下语言、身体语言、数据、图片和视频等多种符号的综合运用,人工智能技术对信息传播的影响;名义倾向(intensional orientation)与实在倾向(extensional orientation),包容性(inclusion)传播与排斥性(exclusion)传播;接受信息的心理活动特征,影响态度变化的主要因素;语境对传播效果的影响。

3媒介与内容

媒介、内容、媒介产品与媒介产业的概念,公益性文化事业与经营性文化产业的关系;与互联网和信息技术相联系的新媒介的特征和发展趋势,互联网条件下各种媒介面临的机遇与挑战及其应对策略;媒介产品的竞争力与公信力;互联网背景下媒介与内容的关系,内容提供者的权益保障与自律;互联网背景下媒介垄断与竞争的关系,媒介垄断条件下的消费者权益保护;技术进步、社会制度与媒介产业之间的关系。

4媒介与大众

媒介对大众的主要影响,包括但不限于大众社会理论,议程设置功能理论,使用与满足理论,培养理论,沉默螺旋理论,知识鸿沟理论,意见领袖,第三人传播效果等等;西方传播效果研究的演变及其启示;媒介素养的概念,互联网背景下提升大众媒介素养的意义和途径;全球化、互联网背景下的国家话语权,如何讲好中国的故事。

5媒介与政府

媒介组织的概念、类别及其特征,把关人理论,媒介组织的公益性与赢利性,互联网和信息技术对媒介组织形态的影响;西方关于传播制度的几种主要理论:极权主义、自由主义、社会责任理论和民主参与理论;新中国传播制度的理论与实践:意识形态领导权与信息需求多样化的关系,政府控制与媒介独立性的关系,舆论导向与媒介产业发展的关系等等;互联网信息管理面临的挑战及其对策;坚持和完善中国特色社会主义传播制度。

6传播学的学科特征

传播学形成的历史背景与学术渊源;拉扎斯菲尔德(Paul Lazarsfeld)、拉斯韦尔(Harold D. Lasswell)、霍夫兰(Carl Hovland)和施拉姆(Wilbur Schramm)等人对传播学的主要贡献;传播学的经验学派和批判学派;经验分析的主要方法;建设有中国特色的传播学。

第三部分主要参考文献

1.郭庆光,传播学教程,中国人民大学出版社2011

2.约瑟夫.A.德维托,人际传播教程(第十二版),中国人民大学出版社2011

3.斯坦利.巴兰,丹尼斯.戴维斯,大众传播理论:基础、争鸣与未来(第五版),清华大

学出版社2014

4.十八大以来党和国家关于文化建设的路线、方针和政策。