中国人的性格》共22页

- 格式:ppt

- 大小:3.82 MB

- 文档页数:22

中国人的性格《Chinese characteristics》(中国人的性格)是西方人介绍研究中国民族性格的最有影响的著作。

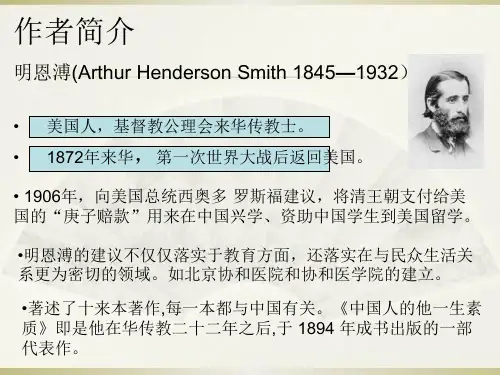

由美国公理会来华传教士明恩溥(Arthur Henderson Smith)撰写。

书中描述了100多年前中国人,有高尚的品格、良好的习惯。

也有天生的偏狭、固有的缺点。

此为1894年刊本。

明恩溥的《中国人的性格》一书的内容1890年曾在上海的英文版报纸《华北每日新闻》发表,轰动一时;1894年在纽约由弗莱明出版公司结集出版。

这位博学、不无善意的传教士力图以公允的态度叙述中国。

他有在中国生活22年的经验为他的叙述与评价担保,他看到中国人性格的多个侧面及其本相的暖昧性。

他为中国人的性格归纳了20多种特征,有褒有贬,并常能在同一,问题上看到正反两方面的意义。

《中国人的性格》在近半个世纪的时间里,不仅影响了西方人、日本人的中国观,甚至对中国现代国民性反思思潮,也有很大影响。

张梦阳先生对此曾有过专门研究。

[注]史密斯是位诚实、细心的观察家。

读者在阅读中不难发现这一点。

然而,诚实与信心并不意味着客观与准确。

因为文化与时代的偏见与局限,对于任何一个个人都是无法超越的,尤其是一位生活在100年以前的基督教传教士。

西方文化固有的优越感,基督教偏见,都不可避免地影响着史密斯在中国的生活经验和他对中国人与中国文化的印象与见解。

基督教普世精神、西方中心主义,构成史密斯观察与叙述中国的既定视野。

中国人的性格形象映在异域文化背景上,是否会变得模糊甚至扭曲呢?辜鸿铭说”要懂得真正的中国人和中国文明,那个人必须是深沉的、博大的和淳朴的”,”比如那个可敬的阿瑟。

史密斯先生,他曾著过一本关于中国人特性的书,但他却不了解真正的中国人,因为作为一个美国人,他不够深沉。

”(《春秋大义》”序言”)美国传教士眼里的中国人的形象,并不具有权威性。

它是一面镜子,有些部分甚至可能成为哈哈镜,然而,问题是,一个美国人不能了解真正的中国人,一个中国人就能了解中国人吗?盲目的自尊与脆弱的自卑,怀念与希望,不断被提醒的挫折感与被误导的自鸣得意,我们能真正地认识我们自己吗?《中国人的性格》已经出版整整l00年了。

中国人的性格

从大处说,中国人的信仰不够扎实,可虚可实,可进可退。

在中国,能够通权达变的人才是真正的英雄,历代君主和杰出大臣都是八面玲珑精通权术的阴阳两道通吃的人物。

一代抗倭名将——戚继光。

戚继光世袭爵位,世代为官,为官清廉。

他在读书时谨记父辈教导,勤习兵法,以报效国家为己任。

但在为官以后,他的朋友俞大猷的遭遇,让他深受启发。

俞大猷屡建奇功,但总不得重用,甚至莫名奇妙的被降职,被抓进大牢。

戚继光深刻的认识到,只有一腔热血是不行的,为了自己为国献身的志向人情世故还是要做的。

所以他也搞起了请客送礼,拉关系,找靠山,尽管他的出发点是好的,但毕竟是违背了自己做人的原则。

在中国真正信奉儒学的只有读书时的知识分子和道学家。

读书人一踏入社会就学会了“变通”,不再做书呆子。

元钱,有的人半夜起来排队买五斤鸡蛋的有之,坐公共汽车抢座的有之,看到排队的不分青红皂白就去排队闹出笑话的有之,为别人多找给自己几毛钱暗自得意的有之。

对于一个个体来说,突破规则会给自己带来高效率。

而人人都不遵守规则,对于一个社会来说造成的是整个社会的低效,甚至是文明的丧失。

但是我们每个人都陷在这种低效中,不文明中不能自拔,甚至为自己的这点“小聪明“沾沾自喜。

造成这种现状的原因其实很简单,作为社会的公民的我们从来没有把自己当做社会的主人,我们是被管理者,被控制者,所以能从管理者、控制者中小偷小摸得得到一点额外的“自由”,已经成为我们生活中重要的快乐的源泉,乐此不疲。

史密斯《中国人的性格》(中)史密斯《中国人的性格》(中)第十五章随遇而安我们这里要说的是,中国人对于舒适与方便的不讲究。

但这只是依照西方人而不足东方人的标准来说的。

因此,本章实际上主要是谈论东西方人在所谓舒适与方便问题上的根本差异。

首先看看中国人的服装。

在前面谈到中国人轻视外国人时,我们已经偶尔论及西方人的服装式样几乎不能力中国人所接受。

在这里,我们要说的是,中国人的外观打扮也会令西方人所难以接受。

中国人在外观打扮上,把头的前半部位的头发剃光,让本应得到保护的部位暴露于外;当我们看到—个伟大的民族居然会有这样一种反常的打扮习惯,肯定会感到意外。

如前所述,中国人是在刀尖之下被迫采取了这种削发方式,并以此作为忠诚于皇帝的标志,既然如此,我们就不必对此作进一步的关注,而只要看到这样一种事实:中国人自己并没有感到这样做有什么不舒适,或许她们压根儿就没想过要恢复明朝的削发方式。

同样,我们也只能这样地去看待中国人几乎一年四季,尤其是夏季,不戴帽子的习惯。

在炎热的夏季里,所有的行人都举着扇子遮挡太阳。

其中也有一些人是用阳伞,但肯定只是很少的一部分。

中国的男人常常因为是戴帽子而引起别人的讨厌。

据我们观察,中国的女人只有装饰用的头巾,当然,在挑剔的外国人看来,这头巾根本起不到装饰作用。

中国人认为,夏天带一把扇子在身边,就够舒服了。

在夏天,经常可以看到苦力们光着膀子,拼命地拉着沉重的盐船逆水而上,一边使劲地扇着扇子。

即使是乞丐,经常也是打着把破扇子。

中国文明有许多不可理解的现象。

据说这个民族是最早的游牧民族,照理说,在利用这一天赐良机方面,他们肯定有相当高的水平。

但是,他们却不懂毛纺技术。

唯一的特例是,我们看到这个国家的西部有一些毛纺业。

但这种技术并没有得到普及,我们仍然看到成群的羊漫游在山野之中。

在棉花传人之前的古代,这个国家人们的衣服是用诸如灯心草一类的植物纤维制成的,这一点是可以相信的。

但同样可以肯定的是,现在整个国家完全是依靠棉花织布制衣。

史密斯《中国人的性格》(下)史密斯《中国人的性格》(下)史密斯《中国人的性格》(下)第二十四章相互猜疑没有一定的互相信赖,人就不能在有组织的社会中生存,这是个勿容置疑的事实。

对中国这样一个组织高度严密、复杂的社会,更是如此。

尽管人们都承认这一点,仍有一些现象需要注意。

这些现象并不符合我们的观念,可对于了解中国的人来说,却是十足的事实。

我们所要讨论的主题是中国人的相互猜疑,这一性格特征其实并无特别之处,所有的东方民族都具备。

不过,中国的天才们无疑大大地改变了它的表现形式。

知道一些与己无关、但可能引起严重后果的事,就会十分危险,它会引起极大猜疑。

中国人如此,其他民族也不例外。

相互猜疑,在中国经久不衰。

最引人注意的是帝国各地的城中均围着高墙。

汉语中,“城”一词本身就包含着被墙所围的意思,就像拉丁语中的“军队”一词也有训练、锻炼的意思一样。

帝国的律法规定每个城市必须用一定高度的墙围起来,不过,它和许多其他法令相同,没有形诸文字,坚决要求实施,因为有很多城墙没有任何保护设施,任其颓毁。

在太平天国起义中,有一个城市曾被起义者攻破,并被占据了好几个月,尽管城墙没有被全部摧毁,可从那以后,十几年都没重修,还有许多城墙不过是薄薄的一层泥墙,连狗都可以任意爬进爬出。

所有这些颓败的现象只反映了帝国的贫困,一旦有危险警报出现,首先就是修城墙。

而修城又成了官吏或暴发户掠夺的最便捷的途径。

中国之所以有那么多城墙,是因为政府不信任百姓。

尽管从理论上说,皇帝是百姓的父亲,他的臣僚也被称为“父母官”,但所有的人都清楚,那只不过是一种说法而已,就像说“加”或“减”一样,百姓与统治者之间真正的关系是孩子与继父间的关系。

整个中国历史充满了起义,如果中央政府及时采取适当行动,大多数起义显然可以避免。

可是,政府并不想及时采取行动,也可能是它不希望这样做,或者有某些原因使它不能这样做。

起义正在悄悄地准备着,政府也知道,可官员们只是像乌龟一样地把头缩进壳里,或者像刺猬一样团成球,立刻躲进现成的防御城堡中,把动乱留给军队去收拾。

中国人的性格——情绪化与爱面子这两天雅兴大发,翻起了一些压箱底的旧书。

虽然已经成了箱底书,但大半我还从未读过。

其中有不少长辈留下来的书。

书是不错,不过书皮已经发黄,书页也掉落了不少。

那时不懂得爱惜,经常是随手放在柜子里。

现在悔恨不已。

大略翻看一下,便觉受益非浅,竟发现不少中国人的误读的地方,如嗟来之食,这里就以此为例。

现抄录原文如下:齐大饥,矜敖为食于路,以待饿者而食。

有饿者,蒙袂辑履,贸贸然来。

矜敖做奉食,有执饮,曰:嗟!来食!扬其目而视之,曰:予唯不食嗟来之食,以至于斯也。

从而谢焉。

终不食而死。

曾子闻之曰:微于!其嗟也,可去;其谢也,可食。

——《礼记》大意是这样:齐国饥荒,矜敖在路上摆设了食物,等待饥民来把食物分给他们。

有一饥民,以袖遮面,拖着鞋子,昏沉沉地走来。

矜敖左手捧着食物,右手端着汤,说:喂!你来吃吧这个饥民用眼睛瞪着他,说:我正是因为不吃嗟来之食,才落到这个地步。

矜敖赶上去道歉,这个饥民终于不吃而饿死了。

曾子闻之,说:不要这样吧!当别人呼喝你来吃的时候,是应该拒绝的;人家既然道了谦,你就应该吃了。

显然,这则故事是被误读了,我想曾子也并无赞同此种行为之意。

但不少人发扬了中国人断章取义的优良传统,不提后半部分,只说此人拒绝傲慢的施舍,谓之有骨气。

曾参的话也略去,换成自己的厥词。

说是中国人有骨气,而且是传统,一千五百多年前就是这样了。

由此得出结论:中国人必定现在也有骨气,且不次于那时。

其实这则故事正是中国人的情绪化和所谓面子的绝佳表现,并非此人所说的中国人有骨气。

中国人的民族情感很容易就能被挑起,不管是民族荣誉感还是民族的耻辱感。

以至于一句蔑视中国人的话,也可以激起全中国人的愤怒。

同样是一场比赛的胜利,中国人可以在深夜为此去游行。

哪怕是中国人在国外受了一丝委屈,全国人民也要谴责一番,不过前提必须是媒体或舆论先大肆宣扬一翻。

哪次不是这样?经常是国家带着人民一起激动(至于国内有多少人受到多少屈辱,那是无人过问的,因此,我们不得不独立思考那些报道的目的)。

中国人的性格中国是一个拥有悠久历史和丰富文化的国家,中国人的性格也受到了这些因素的影响。

中国人的性格特点多种多样,但总体上可以归纳为包容、勤劳、谦逊和重视家庭价值观等几个方面。

首先,中国人以包容而著称。

中国是一个多民族、多宗教、多文化的国家,因此中国人对于不同的观念和习俗有着较高的包容性。

他们尊重他人的信仰和生活方式,乐于接纳不同文化的交流和融合。

这种包容心态使得中国人能够和平相处,并且在国际交往中展现出亲善的形象。

其次,中国人以勤劳著称。

自古以来,中国人就有“勤劳致富”、“勤能补拙”等成语,这反映了中国人对于劳动的重视和勤奋的精神。

中国人普遍有着强烈的事业心和责任感,他们乐于工作,勇于追求进步和成功。

这种勤劳精神是中国经济发展的重要基础,也是中国人民创造美好生活的动力之一。

第三,中国人以谦逊为美德。

中国传统文化崇尚谦虚、谦和的品质,这在中国人的性格中得到了体现。

他们通常不太爱夸夸其谈,善于沉默和倾听他人的意见。

中国人普遍具有谦逊的态度,不愿意过多地强调自己的优点或成就,而更注重与他人的和谐相处。

这种谦逊的品质使中国人更容易与他人建立良好的人际关系。

最后,中国人重视家庭价值观。

中国传统文化强调家庭的重要性,家庭是中国人生活的核心。

中国人普遍重视家庭的和睦与稳定,尊重长辈,关心和照顾家人。

他们常常把家庭放在第一位,为了家人的幸福和安全而努力工作。

这种家庭观念使得中国人在困难时能够互相支持和鼓励,也为家庭和睦和社会稳定作出了贡献。

总的来说,中国人的性格特点多种多样,但在包容、勤劳、谦逊和重视家庭价值观等方面有着共同的特点。

这些性格特点与中国悠久的历史和丰富的文化密不可分,也是中国人民在日常生活和国际交往中展现出的优秀品质。

正是这些性格特点塑造了中国人民的独特魅力,并为中国的发展和进步提供了坚实的支撑。

什么是中国人的性格图文/网络整理/大连人的图书馆谈歌朋友出了一个题目:什么是中国人的性格?这题目太大了,近乎无从下笔。

谈歌写过一些关于中国人性格的话题,诸如谦虚、傲慢、沉着、勇敢种种。

意在解剖一下国人性格的近年表现。

下笔行文,也多是从个案入手,挑拣谈歌生活中熟悉之人物之事件来说事论理。

先说性格一词的来历。

若是按照中国文化表述,所谓性格的理解,大概多由“心性”而来。

心性,属于中国古典哲学范畴。

孟子有“尽心知性”之说,其后佛教各宗也多谈论心性,禅宗则认为“心”即“性”,提倡“明心见性,顿悟成佛”。

程颐与朱熹也多有相左见解。

以及中国医学,也自有一家之论。

众说纷纭。

总其言之,由一个国家的心性来说其性格,大抵不会远矣。

好,有了这张底牌,谈歌就可以出牌了。

谈歌这里说的中国人的性格,不是个案,不是某个人,不是某个团体,也不是某个地域的性格。

而是指大而一统的中国人的性格。

即大性格。

是什么呢?以谈歌五十余年的生活经验见证,中国人的大性格即是“坚韧”二字。

何谓坚韧?即气质刚强而柔韧,丝毫不可改变。

这是一种超群的性格。

或者说,这是中国人所有性格中的最基本的性格与品质。

性格即命运,一人、一族是这样,一家、一国也是如此。

性格贯穿着命运的开始与结束。

纵观中国上下五千年历史,无有坚韧,中国何以走到今天呢?世界上一度曾经有过灿烂文明的古国或地域,后来逐渐衰落乃至无声无息了,无论专家们用多少人文或自然的理由去解释,去考评,最后的关口,他们总是在坚韧二字上止步,或是缺少了斤两。

坚韧,是人类生存的竞争中,一种必能派之大用的东西。

纵观历史,“坚韧”总与“不拔”联袂出场,这应该是一个国家的性格底色与基本品质。

灾难来了,我们不管以何种态度示人,坚韧从来不能缺席。

试想,一个国家所谓的谦虚、谨慎、勤劳、勇敢种种,如果缺少了坚韧这个最基本的底色,遇事软弱无力、躲闪逃避、尿裤子拉稀种种,就要风生水起。

这个国家呢,似乎就没有庄重的颜色了。

一个国家,如果没有坚韧垫底,很难想象这个国家还能做出什么事业或做成什么事情。

[教育文化]中国人的性格一、勤劳朴实,崇尚节俭中国人性格中,勤劳朴实是最为突出的特点之一。

自古以来,我国劳动人民以勤劳的双手,创造了丰富的物质财富。

在日常生活中,他们崇尚节俭,反对浪费,将节约视为一种美德。

这种性格特点不仅体现在家庭生活中,也表现在工作和社会交往中,成为中华民族的优良传统。

二、重视家庭,尊敬长辈中国人性格中,家庭观念浓厚。

家庭被视为社会的基本单位,家人之间的亲情、友情和爱情被视为人生最宝贵的财富。

尊敬长辈是中华民族的传统美德,晚辈要对长辈尊敬、孝顺,长辈则要关爱、教育晚辈。

这种家庭观念和尊敬长辈的性格特点,有助于维护家庭和谐,促进社会稳定。

三、团结互助,注重集体中国人性格中,团结互助的精神尤为重要。

在面对困难和挑战时,人们习惯于齐心协力,共克时艰。

在集体生活中,注重集体利益,愿意为集体荣誉和利益付出努力。

这种团结互助、注重集体的性格特点,是我国社会不断发展、进步的重要动力。

四、谦逊有礼,讲究礼仪中国人性格中,谦逊有礼是一道独特的风景线。

在与他人交往中,讲究礼仪、尊重他人,表现出谦逊、礼貌的态度。

这种性格特点使得中国社会和谐相处,人际关系融洽。

同时,谦逊有礼也是中华民族传统美德的重要体现,传承了中华民族的优秀文化。

五、自强不息,奋发向前中国人性格中,自强不息的精神令人敬佩。

在面对困境时,不气馁、不放弃,始终保持奋发向前的姿态。

这种性格特点在我国历史发展中,激励着一代又一代人勇攀高峰,为国家繁荣富强贡献自己的力量。

六、求知好学,不断进取中国人性格中,求知好学是一种优良品质。

自古以来,我国人民崇尚知识,尊重人才。

在现代社会,这种性格特点表现为人们对教育的重视,对个人成长和发展的不懈追求。

求知好学、不断进取的精神,为我国科技进步、文化繁荣奠定了坚实基础。

七、兼容并蓄,开放包容中国人的性格中,兼容并蓄和开放包容是一大特色。

在漫长的历史长河中,中华文化吸收了各种外来文化,形成了多元一体的文化格局。

中国人的性格《Chinese characteristics》(中国人的性格)是西方人介绍研究中国民族性格的最有影响的著作。

由美国公理会来华传教士明恩溥(Arthur Henderson Smith)撰写。

书中描述了100多年前中国人,有高尚的品格、良好的习惯。

也有天生的偏狭、固有的缺点。

此为1894年刊本。

明恩溥的《中国人的性格》一书的内容1890年曾在上海的英文版报纸《华北每日新闻》发表,轰动一时;1894年在纽约由弗莱明出版公司结集出版。

这位博学、不无善意的传教士力图以公允的态度叙述中国。

他有在中国生活22年的经验为他的叙述与评价担保,他看到中国人性格的多个侧面及其本相的暖昧性。

他为中国人的性格归纳了20多种特征,有褒有贬,并常能在同一,问题上看到正反两方面的意义。

《中国人的性格》在近半个世纪的时间里,不仅影响了西方人、日本人的中国观,甚至对中国现代国民性反思思潮,也有很大影响。

张梦阳先生对此曾有过专门研究。

[注]史密斯是位诚实、细心的观察家。

读者在阅读中不难发现这一点。

然而,诚实与信心并不意味着客观与准确。

因为文化与时代的偏见与局限,对于任何一个个人都是无法超越的,尤其是一位生活在100年以前的基督教传教士。

西方文化固有的优越感,基督教偏见,都不可避免地影响着史密斯在中国的生活经验和他对中国人与中国文化的印象与见解。

基督教普世精神、西方中心主义,构成史密斯观察与叙述中国的既定视野。

中国人的性格形象映在异域文化背景上,是否会变得模糊甚至扭曲呢?辜鸿铭说”要懂得真正的中国人和中国文明,那个人必须是深沉的、博大的和淳朴的”,”比如那个可敬的阿瑟。

史密斯先生,他曾著过一本关于中国人特性的书,但他却不了解真正的中国人,因为作为一个美国人,他不够深沉。

”(《春秋大义》”序言”)美国传教士眼里的中国人的形象,并不具有权威性。

它是一面镜子,有些部分甚至可能成为哈哈镜,然而,问题是,一个美国人不能了解真正的中国人,一个中国人就能了解中国人吗?盲目的自尊与脆弱的自卑,怀念与希望,不断被提醒的挫折感与被误导的自鸣得意,我们能真正地认识我们自己吗?《中国人的性格》已经出版整整l00年了。