2个体行为的基础

- 格式:doc

- 大小:36.50 KB

- 文档页数:4

第一章导论劳动力多元化:意味着组织在性别、种族、国籍方面的构成越来越多样化。

工作场所的越轨行为:(1)违反重要的组织规则,从而威胁组织和个人健康的主动性行为。

组织规则是指明令禁止某些行为的公司的政策,大家共享的隐性规则。

(2)越轨行为:侮辱同事、行窃、过度传播流言、蓄意破坏组织公民行为:是一种由员工自由决定的行为,它不包括在员工的正式工作要求当中,但这种行为无疑会促进组织的有效运转和作用。

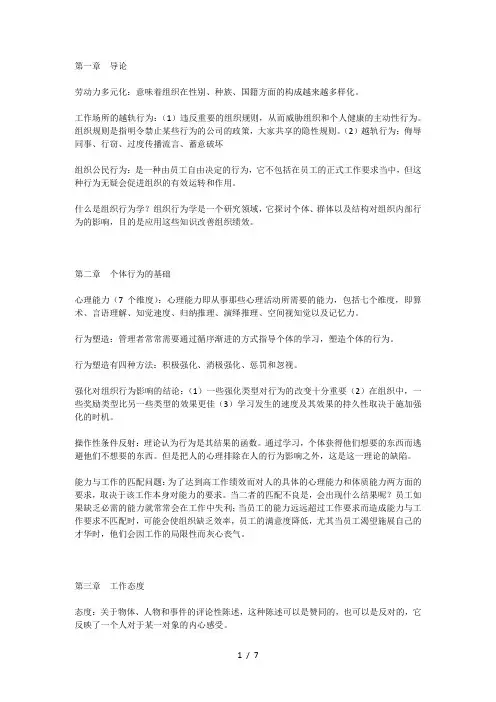

什么是组织行为学?组织行为学是一个研究领域,它探讨个体、群体以及结构对组织内部行为的影响,目的是应用这些知识改善组织绩效。

第二章个体行为的基础心理能力(7个维度):心理能力即从事那些心理活动所需要的能力,包括七个维度,即算术、言语理解、知觉速度、归纳推理、演绎推理、空间视知觉以及记忆力。

行为塑造:管理者常常需要通过循序渐进的方式指导个体的学习,塑造个体的行为。

行为塑造有四种方法:积极强化、消极强化、惩罚和忽视。

强化对组织行为影响的结论:(1)一些强化类型对行为的改变十分重要(2)在组织中,一些奖励类型比另一些类型的效果更佳(3)学习发生的速度及其效果的持久性取决于施加强化的时机。

操作性条件反射:理论认为行为是其结果的函数。

通过学习,个体获得他们想要的东西而逃避他们不想要的东西。

但是把人的心理排除在人的行为影响之外,这是这一理论的缺陷。

能力与工作的匹配问题:为了达到高工作绩效而对人的具体的心理能力和体质能力两方面的要求,取决于该工作本身对能力的要求。

当二者的匹配不良是,会出现什么结果呢?员工如果缺乏必需的能力就常常会在工作中失利;当员工的能力远远超过工作要求而造成能力与工作要求不匹配时,可能会使组织缺乏效率,员工的满意度降低,尤其当员工渴望施展自己的才华时,他们会因工作的局限性而灰心丧气。

第三章工作态度态度:关于物体、人物和事件的评论性陈述,这种陈述可以是赞同的,也可以是反对的,它反映了一个人对于某一对象的内心感受。

组织⾏为学要点第⼀章:导论1.管理者的⾓⾊观:明茨伯格提出包括:⼈际⾓⾊信息⾓⾊决策⾓⾊2.管理者的活动观:社会和政治技能对于管理者谋求组织内部的晋升起着重要的作⽤;⽆论是有效的管理者还是成功的管理者,⼈际技能都很重要3.狭义的组织⾏为学:1953年提出4.组织⾏为学模型:⾃变量、因变量(⾃变量引起因变量)。

⾃变量包括:个体⽔平变量、群体⽔平变量、组织⽔平变量。

因变量包括:⽣产率、流动率、缺勤率。

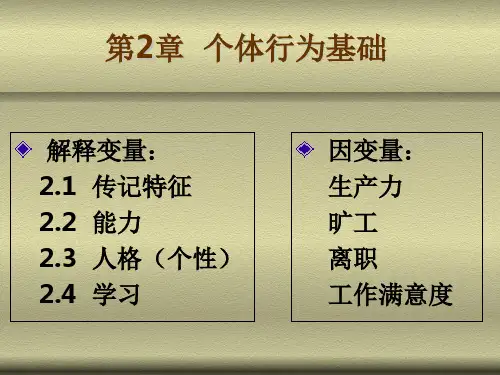

第⼆章:个体⾏为基础1.个体包括:传记特征、⼈格、能⼒、学习,四个⾃变量。

特别注意传记特征中年龄对流动率(负相关),缺勤率(可避免:负相关不可避免:正相关),⽣产率的影响(⽆关)、⼯作满意度:(专业⼈员:正相关⾮专业⼈员:中年时期下降,以后升⾼。

2.个性⼼理特征:包括能⼒⼈格3.多元智⼒理论:唐纳德1983 包括:7个维度:语⾔智⼒、逻辑-数学智⼒、空间智⼒、⾳乐智⼒、⾝体运动智⼒、社交智⼒、⾃知智⼒。

4.⼈格特质:⽤以描述个体⾏为的⼀些持久(时间延续性)稳定(情境⼀致性)的特点,是决定个体⾏为的基本特质,是⼈格的有效组成元素,也是测评⼈格所常⽤的基本单位。

5.⼈格决定因素:遗传(双⽣⼦研究)、⽣理因素、环境因素、情境。

6.奥尔波特⼈格特质论:特质分为共同特质与个⼈特质(⾸要特质、中⼼特质、次要特质他们对⼈格的决定性依次降低)7.MBTI:4个维度,16种⼈格。

精⼒⽀配:I(内倾)/E(外倾)认识世界N(直觉)/S(感觉)判断事物T(思考)/F(情感)⽣活态度J(判断)/P(知觉)8.⼈格特质对组织⾏为学的影响:1> ⾃我监控:指个体对⾃⾝的⼼理与⾏为的主动掌握,调整⾃⼰的动机与⾏动,以达到所预定的模式或⽬标的⾃我实现过程。

(即根据不同情境调整⾃⼰)2> A型⼈格:较具进取⼼、侵略性、⾃信⼼、成就感,并且容易紧张。

3> 控制点:内控外控:前者指把责任归于个体的⼀些内在原因(如能⼒,努⼒程度等),后者则是指把责任或原因归于个体⾃⾝以外的因素9.社会学习理论:个体不仅通过直接经验学习,还通过观察和听取发⽣在他⼈⾝上的事情⽽学习。

个体行为的基础个体行为的基础个体行为是指个体在特定的环境中的行为模式和表现。

每个人的行为都有其独特性和复杂性,受到遗传、社会环境和个体内心状态等多种因素的影响。

个体行为的基础涉及到个体的认知、情感和动机等方面,下面将从这三个方面来探讨个体行为的基础。

一、个体认知认知是指个体获取、组织和处理信息的过程。

个体认知的基础主要包括知觉、注意、记忆和思维等方面。

1. 知觉:个体通过感官对外界事物的感知来获取信息。

感知是认识世界的第一步,个体对于外界事物的感知能力直接影响着其对事物的理解和反应。

个体的感知能力受到遗传和环境等因素的影响,不同的人对同一事物的感知可能存在差异。

2. 注意:注意是个体对信息的选择性关注和集中。

个体在面对复杂的信息时,通过选择性地集中注意力来处理有助于达到目标的信息,而将无关信息排除在外。

注意是个体行为的基础,它决定了个体的行为选择和反应。

3. 记忆:记忆是个体对过去经验和学习的信息的保持和再现。

个体通过记忆来获取已有的知识和经验,以便在特定情境下作出适应性的行为。

记忆涉及到感知、注意、编码、存储和检索等多个过程,个体的记忆能力会受到许多因素的影响,如年龄、健康状况和情绪状态等。

4. 思维:思维是个体对信息加工和组织的过程。

个体通过思维来解决问题、作出决策和产生创新。

思维的方式和内容受到个体的知识、经验和心理特征等因素的影响,不同的人可能采用不同的思维方式和策略。

二、个体情感情感是个体对客观事物产生的主观体验和评价。

个体情感的基础主要包括情绪和价值观等方面。

1. 情绪:情绪是个体对特定刺激产生的短暂的主观体验。

情绪包括愉快的情绪(如喜悦、兴奋)和不愉快的情绪(如恐惧、愤怒),不同的情绪会影响个体的行为和决策。

个体的情绪状态会受到外界刺激和内在因素的影响,如社交关系、工作环境和个人价值观等。

2. 价值观:价值观是个体对事物重要性和行为准则的评价和认同。

个体的价值观在很大程度上决定了其行为和决策的方向。

第3章个体行为的基础第一部分:本章概要1.1 重点概念1.知觉(perception):是个体对从环境刺激进行选择、组织、理解、反思并赋予其意义的过程。

2. 社会知觉(social perception):个体在社会环境中对他人的心理状态、行为动机和意向(社会特征和社会现象)的知觉。

3.选择性知觉(selective perception):人们选择那些与自己的个性、定型的知觉及心理预期相同或相似的东西,而本能地忽略或歪曲那些使他们觉得不舒服或威胁到他们观点的信息。

4.晕轮效应(halo effect):指人们在观察别人时,对这个人的某个方面、品质或特征有非常突出的知觉,起到了一种类似于晕轮的作用,从而影响了对这个人其他特征的知觉,造成以点概面、以偏概全的后果。

5.归因(attribution):我们如何确定自己以及他人行为的原因,可以分为内部归因和外部归因。

内部归因是指在个体控制能力之内的内部责任来源;外部归因是指在个体控制能力之外的外部责任来源。

6.情绪(emotion):是一种心理和生理经历,它直接指向人或物,是对客体的反应。

当你对某个人或某件事感到快乐或害怕时,你就是在表达你的情绪。

也就是说,情绪必须针对某一具体的客体产生。

7。

情绪智力(emotional intelligence,EI):感受和表现情绪、促进情绪思考、理解和分析情绪以及调节个人和他人情绪的能力。

8.情绪失调(emotional dissonance):人被要求的情绪与真实情绪之间的冲突9.态度(attitudes):个体对特定事物的心理倾向——相对积极或消极,喜欢或不喜欢。

10.压力(stress):当超出正常水平的心理和生理刺激出现时,个体对刺激的适应性反应。

1.2 关键知识点1.影响知觉的因素(1)知觉者的主观因素;包括兴趣和爱好、需要和动机、知识和经验、自我概念、认知结构等;(2)知觉对象的特征;包括对象的某些特征与知觉组织、知觉对象的外表特征如大小、颜色、形状等;(3)情境特征;情境或环境通过影响人的感受性而改变知觉效果。

第一章组织行为学概述1. 古典组织理论对组织行为学有什么贡献?古典管理理论的主要容包括享利•法约尔提出的“一般管理”理论和马克斯•韦伯提出的“理想的行政组织体系”。

其贡献在于:突出了管理中采用科学方法的重要性;指出坚持学习会不断地改善工作方法;确定了在组织有效运作中的许多重要原则;强调了薪金作为激励因素的潜在重要性。

古典组织理论为后来的行为科学和现代管理学派奠定了管理学理论的基础,当代许多管理技术与管理方法皆来源于古典组织理论。

古典的管理学派所研究的问题有一些仍然是当今管理上所需要研究的问题,当今的许多技术与管理方法也都是对古典的管理思想的继承和发展。

2. 人际关系理论对组织行为学有什么贡献?梅奥的人际关系理论的重要贡献主要有两个方面:一是发现了霍桑效应,即一切由“受注意了”引起的效应;二是创立了人际关系学说。

人际关系理论第一次把管理研究的重点从物的因素上转到人的因素上来,提出了人才是企业发展的动力之源、有效沟通是管理中的艺术方法、建立企业文化是寻求效率逻辑与感情逻辑之间动态平衡的有效途径等,这不仅在理论上对古典组织理论做了修正和补充,开辟了管理研究的新理论,还为现代行为科学的发展奠定了基础,因而对管理实践产生了深远的影响。

3.简述组织行为学的研究对象和研究容。

组织行为学的研究对象是人的心理和行为规律性,也就是说,组织行为学既研究人的心理活动的规律性,又研究人的行为活动的规律性。

组织行为学的研究对象规定了组织行为学的研究容包括个体行为、群体行为和组织行为。

组织行为学研究的个体行为,主要包括两大部分:一是关于影响个体行为的主观因素,二是关于个体行为的外部控制。

群体行为主要包括群体动力、群体规、群体压力、群体凝聚力、群体决策、群体沟通、群体冲突和群体中的人际关系等。

组织行为研究主要包括领导权力、领导威信、领导者的影响力和领导有效性理论等,还包括组织设计、组织变革、组织发展等。

4.举例说明,不同的道德准则对组织行为的影响。

第一章什么是组织行为学1、组织:是对完成特定使命的人的系统性安排2、管理:就是在特定的环境下,对组织所拥有的的资源进行有效地计划、组织、激励、领导和控制,以达到既定组织目标的过程。

3、管理:指同别人一起、或通过别人使活动完成得更有效的过程。

4、组织:是一种有意协调的社会单元,由两个以上的人组成,在一个连续的基础上运作,以达到共同的目标。

5、管理的四种职能①计划:设定目标,制定实现目标的方案。

②组织:实施计划制定的行动方案。

③领导:影响成员,营造氛围,提升士气。

④控制:对组织的各项活动进行检查,纠正偏差。

6、任何组织的安排都必须具备以下三个条件:(1)组织是人组成的集合2)组织是适应于目标的需要3)组织通过专业分工和协调来是实现目标。

7、管理人员应具备的管理技能:1)技术技能是指某一专业领域内有关的工作程序、技术和知识完成组织任务的能力。

2)概念技能是指综观全局,洞察组织与环境相互影响的复杂性的能力,具体包括理解事物的相互关联性从而找出关键影响因素的能力等。

3)人际技能是指与处理人事关系有关的技能,及理解、激励他人并与他人共事的能力。

4)诊断技能:管理者面对问题时把握因果关系和找出最优方案的能力。

8、管理者角色(名茨伯格):1)人际关系角色是指所有的管理者都要履行礼仪和象征性的义务。

(头面人物、领导者、联络者)2)信息传递角色是指所有的管理者在某种程度上,都从外部的组织机构接受和收集信息(监控者、传播者、发言人)3)决策制定角色(创业者、混乱处理者、资源分配者、谈判者)9、组织行为学OB定义:OB是一个研究领域,它探讨个体、群体以及结构对组织内部行为的影响,以便应用这些知识来改善组织的有效性。

第二章个体行为的基础1、人格:个体所有的反应方式和与他人交往方式的总和。

2、人格特质:个体所具有的一些持久的、稳定的特点。

个体在不同的情境下均表现出这些特点。

3、人格特质的五维度模型:①外倾性:指个体喜好社交的倾向性②随和性:描述一个人随和、合作、信任方面的特点③责任心:描述一个人的责任感、可靠性、持久性、成就倾向方面的人各维度。

2.个体行为的基础

○1能力

能力:指的是个体能够成功完成工作中各项任务的可能性

是对个体现在所能做的事情的一种评估

心理能力

心理能力:即从事那些如思考、推理和解决问题等心理活动所需要的能力

心理能力维度:算术,言语理解,知觉速度,归纳推理,演绎推理,空间视知觉(当物体空间位置变化时,能想象出物体形状的能力),记忆力

聪明人能够出色完成工作的一个关键原因:他们更具有创新性。

聪明人会更快掌握所要从事的工作,更容易适应环境的变化,更善于提出改善绩效的解决方案。

智力是较好的绩效预测因素之一。

智力与工作满意度间几乎毫无关系

智力划分为4个亚成分:认知智力:包括传统智力测验中人们经常关心的那部分潜能

社会智力:一个人与他人建立有效联系的能力

情绪智力:识别理解和管理情绪的能力

文化智力:对跨文化的差异具有敏感性,并能够在跨文化的情境中成功动作的能力

体质能力

9种基本体质能力:力量因素:动力力量,躯干力量,静态力量,爆发力

灵活性因素:广度灵活性,动力灵活性

其他因素:身体协调性,平衡性,耐力

能力—工作的匹配

1.有效的选拔程序能提高这种匹配性

2.影响到组织中在职者的晋升和调职决策,也要反映出候选人的能力水平

3.对工作进行微调,使其与在职者的能力更为匹配从而改善这种适应性

○2传记特点

年龄

离职率:年龄越大,越不愿意离开现有的工作岗位

缺勤率:受到缺勤原因的影响,原因分为可避免和不可避免的,年长员工在可避免方面低于年轻员工,不可避免却相对较高

生产率:绝大多数工作所需要的身体技能不会随年龄的增长而急剧下降,从而对生产率造成影响

满意度:正相关(具有专业技能),U形曲线关系(非专业技能组)

性别

男性与女性之间没有什么重要的差异会影响到工作绩效

对工作时间安排的偏爱有差异

离职率问题上没有显著差异

缺勤率:女性比男生高

种族

种族:人们用于识别自己的生物遗产

研究:1.当面临绩效评估、晋升决策及提薪等问题时,员工倾向于帮助同种族的同事

2.不同种族对待资助性行动的态度存在很大差异

3.在雇佣决策中,非裔美国人的状况不如美国白人

使用心理能力测验时:这些测验对有些种族和具有特殊信仰的群体可能会产生不利影响任职时间

任职时间:在某项具体工作上持续的时间

生产率:正相关

任职时间通常被称做工作经验,可以说是员工生产率的一个良好的预测指标缺勤率:负相关

离职率:在一项工作中干得时间越长,个体越不容易离开

员工在过去工作中的任职时间是未来工作离职率最有力的预测指标满意度:正相关

○3学习

学习的定义

学习:在经验的作用下发生的相对持久的行为改变

行为的变化表明了学习的发生,学习就是行为的改变

我们看到的是正在发生的变化而不是学习本身

学习是一个理论上的抽象概念,它无法直接观察到

1.学习包含着变化

2.这种变化应该是相对持久的

3.学习必须包含某种类型的经验

学习理论

1. 经典条件反射理论

条件反射的学习指的是,建立条件刺激与无条件刺激间的联系

经典性条件反射是被动的

由于事件的发生而使我们以某种特定的方式进行反应,它产生于我们对于具体的、可识别的事件做出的反应

2.操作性条件反射理论

行为是其结果的函数

操作性行为指的是主动的或习得的行为,而不是反射性或先天的行为,该行为结果是否得到强化影响着这一行为重复的可能性

3.社会学习理论

定义:认为可以通过观察和直接经验两种途径进行学习的观点

个体不仅通过直接经验进行学习,还通过观察或聆听发生在他人身上的事情而学习社会学习理论是操作性条件反射的扩展

榜样对个体影响包括四过程:注意过程,保持过程,动力复制过程,强化过程

行为塑造:一项管理工具

行为塑造:管理者常常需要通过循序渐进的方式指导个体的学习,塑造个体的行为通过循序渐进地强化每一个连续步骤,使个体逐渐趋近理想的反应方法:积极强化,消极强化,惩罚,忽视

强化程序:连续的和间断的

连续强化:每一次理想行为出现时,都给予强化

间断强化:固定时距:在固定的时间间隔下给予奖励(月薪)

可变时距:在可变的时间里给予奖励(随堂测验)

固定比率:根据固定的产出次数给予奖励(计件工资)

可变比率:在变化的产出次数基础上给予奖励(支付佣金的销售工作)强化程序与行为:连续强化适于新出现的、不稳定的,或低频率的反应

间断强化适于稳定的或高频的反应

可变程序倾向于比固定程序导致更高的绩效水平

可变时距方式会产生更高的反应几率和更稳定一致的行为行为校正:五步:识别关键行为,开发基线数据,确定行为结果,开发并实施干预策略,评估绩效改善状况

校正和强化理论存在的问题

思考和感觉紧随环境刺激物而来,甚至就是这些因素明显塑造了行为,这与行为主义和组织行为校正的假设恰巧相反,他们认为人们内在的思考、感觉对环境的反应是无关的。