黄曲霉毒素

- 格式:ppt

- 大小:662.50 KB

- 文档页数:10

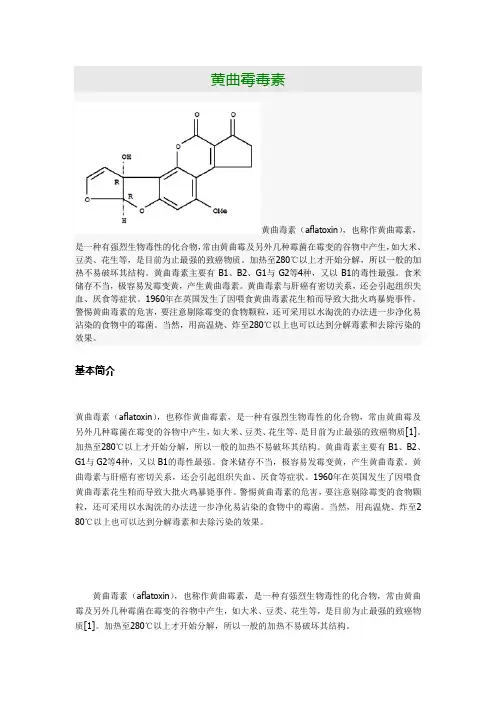

黄曲霉毒素黄曲毒素(aflatoxin),也称作黄曲霉素,是一种有强烈生物毒性的化合物,常由黄曲霉及另外几种霉菌在霉变的谷物中产生,如大米、豆类、花生等,是目前为止最强的致癌物质。

加热至280℃以上才开始分解,所以一般的加热不易破坏其结构。

黄曲毒素主要有B1、B2、G1与G2等4种,又以B1的毒性最强。

食米储存不当,极容易发霉变黄,产生黄曲毒素。

黄曲毒素与肝癌有密切关系,还会引起组织失血、厌食等症状。

1960年在英国发生了因喂食黄曲毒素花生粕而导致大批火鸡暴毙事件。

警惕黄曲毒素的危害,要注意剔除霉变的食物颗粒,还可采用以水淘洗的办法进一步净化易沾染的食物中的霉菌。

当然,用高温烧、炸至280℃以上也可以达到分解毒素和去除污染的效果。

基本简介黄曲毒素(aflatoxin),也称作黄曲霉素,是一种有强烈生物毒性的化合物,常由黄曲霉及另外几种霉菌在霉变的谷物中产生,如大米、豆类、花生等,是目前为止最强的致癌物质[1]。

加热至280℃以上才开始分解,所以一般的加热不易破坏其结构。

黄曲毒素主要有B1、B2、G1与G2等4种,又以B1的毒性最强。

食米储存不当,极容易发霉变黄,产生黄曲毒素。

黄曲毒素与肝癌有密切关系,还会引起组织失血、厌食等症状。

1960年在英国发生了因喂食黄曲毒素花生粕而导致大批火鸡暴毙事件。

警惕黄曲毒素的危害,要注意剔除霉变的食物颗粒,还可采用以水淘洗的办法进一步净化易沾染的食物中的霉菌。

当然,用高温烧、炸至2 80℃以上也可以达到分解毒素和去除污染的效果。

黄曲毒素(aflatoxin),也称作黄曲霉素,是一种有强烈生物毒性的化合物,常由黄曲霉及另外几种霉菌在霉变的谷物中产生,如大米、豆类、花生等,是目前为止最强的致癌物质[1]。

加热至280℃以上才开始分解,所以一般的加热不易破坏其结构。

黄曲毒素主要有B1、B2、G1与G2等4种,又以B1的毒性最强。

食米储存不当,极容易发霉变黄,产生黄曲毒素。

黄曲霉毒素1. 什么是黄曲霉毒素?黄曲霉毒素是在自然界存在的一些结构特异的真菌次生代谢产物, 它们其中的许多都是致癌物质或是致癌物质的前体。

产生真菌毒素的真菌主要为黑曲霉、 青霉和烟曲霉。

黄曲霉毒素是最常见的和毒性最强的真菌毒素。

2. 毒素的种类及毒性?霉变食物中的黄曲霉毒素,是一种致癌物质,目前已分离的Bl、B2、Gl、G2、Ml、M2、B2G、G2G等十几种毒素,其中最重要和毒性最大的是黄曲霉毒素Bl。

其黄曲霉毒素Bl的半数致死量仅为0.36毫克/公斤体重,属剧毒的毒物范围(动物半数致死量<10毫克/公斤=它的毒性比氰化钾大10倍,比砒霜大68倍。

黄曲霉毒素是目前发现的最强的致癌物质。

其致癌力是奶油黄的900倍,比二甲基亚硝胺诱发肝癌的能力大75倍,比3,4苯并芘大4000倍。

常吃霉烂变质的花生米、玉米、小麦及大米等食物者,消化道癌变的发病率比正常人高3 倍~ 4倍。

3. 黄曲霉毒素对人和动物有何影响?黄曲霉毒素存在于被污染的花生、大米、黄豆、油类等食物中,如食用就会发生腹泻、肠炎、胃疼、痢疾等中毒现象,使人早衰,引起人的中毒主要是损害肝脏、发生肝炎、肝硬化、肝坏死等,严重者出现水肿、昏迷,以至抽搐而死。

黄曲霉毒素除了能够使动物发生肝癌外,在引起其它部位的肿瘤,如胃腺癌、气管鳞状上皮癌、肾癌、直肠癌、乳腺、卵巢、小肠等部位的多种肿瘤,最近检索到一篇文献说农民吸入含黄曲霉毒素的谷物的尘粒,可引起肺癌。

当用被污染的饲料喂猪时,猪所受到的伤害主要表现为慢性的效应。

如生长缓慢, 免疫力下降, 食物利用率降低等。

家禽采食黄曲霉毒素污染的饲料可导致体重和采食量下降;损害家禽实质器官,如引起细胞内质网功能受损,脂蛋白合成能力降低,导致脂肪肝综合症;降低家禽免疫力;并对血液成分及造血功能也有影响。

奶牛吃了黄曲霉毒素污染的饲料,黄曲霉毒素被转化成Ml 和M2分子形式,存在于牛奶中。

Ml 和M2也是人和动物的致癌物质。

黄曲霉毒素是一种强烈的致癌物质,能使人体或动物的免疫功能丧失,诱导畸形、癌症的发生。

黄曲霉毒素是毒性极强的化合物,AFB1的急性毒性为成年人半至死量(LD50)10.0。

黄曲霉毒素急性中毒症状主要表现为呕吐、厌食、发热、黄疸和腹水等肝炎症状。

而黄曲霉毒素的“三致”(致突变、致癌、致畸性)危害性,更引起人们的关注。

黄曲霉毒素是目前所知致癌性最强的化合物,对鱼类、禽类、家畜和灵长目类动物的实验肿瘤诱导作用极大,并且能同时诱导多种癌症。

黄曲霉毒素对人的致癌性虽然缺乏直接证据,但大量的流行病学调查均证实,黄曲霉毒素的高摄入量和人类肝癌的发病率密切相关。

因此,世界各国对食品中的黄曲霉毒素的含量做出了严格的规定。

黄霉菌是微生物世界的一个大家族,黄曲霉菌是这个大家族的一员。

黄曲霉菌本身是无毒的,但在其繁殖代谢的过程中可分泌出有毒的物质黄曲霉毒素。

黄曲毒素是一种剧毒物质,它损害动物的肝脏,引起肝细胞坏死、肝纤维化、肝硬化等病变。

黄曲霉毒素是目前发现的最强的致癌物质之一。

1 主要可诱发肝痛,还能诱发胃癌、肾癌、直肠癌及乳腺、卵巢、小肠等部位的肿瘤黄曲霉毒素对人体健康威胁很大。

目前已确定其化学结构,黄曲霉毒素B1、B2、C1、G2等17种,其中趴毒性最大。

食物中的花生、花生油、玉米、大米、棉籽等最容易污染上黄曲霉寿素,小麦,大麦也常被污染,豆类一般污染较轻,工业化生产的发酵制品如面酱。

咸肉、火腿、香肠等肉类食品,亦能受到黄曲霉菌的污染。

我国卫生标准规定,花生、花生油、玉米中,黄曲霉毒素含量不超过20微克/公斤;大米、食用油不得超过10微克/公斤;其它粮食、豆类、发酵食品不得超过5微克/公斤;婴儿食品中不得有黄曲毒素。

2 受黄曲霉菌污染的粮及食品不能食用轻度污染的粮及其他食品,可以用一些简单的方法将毒素破坏掉或除去。

日常生活中可以用以下方法去毒:2.1 剔除霉变粮粒因毒素主要集中在霉变的粮粒中,凡表面长有黄绿色霉菌,或破损皱缩、变色、变质的花生米和玉米,都有可能污染黄曲霉毒素。

饲料中黄曲霉毒素的危害及预防黄曲霉毒素是一种由黄曲霉产生的一类毒素,它在饲料中的含量对动物的健康造成了严重威胁。

黄曲霉毒素主要分为四种类型,分别为黄曲霉毒素B1、B2、G1和G2,它们都对动物的生长发育和免疫功能造成不同程度的损害。

黄曲霉毒素对动物健康的危害主要包括以下几个方面:1. 对动物的肝脏造成损害:黄曲霉毒素在动物体内主要通过肝脏进行代谢和排泄,因此对肝脏造成了严重的损害,导致肝功能受损和肝细胞变性,进而影响动物对营养物质的吸收和利用。

2. 对动物的免疫系统造成影响:黄曲霉毒素还会影响动物的免疫系统,使得动物体内的免疫细胞发生凋亡和功能受损,降低了动物的免疫功能,增加了动物患病的风险。

3. 对动物的生长发育造成影响:黄曲霉毒素在饲料中的长期摄入会导致动物的生长速度减缓,体重增长受到限制,甚至出现发育不良的情况,严重影响了养殖业的生产效益。

1. 严格控制饲料原料的选择:在饲料生产过程中,应该严格控制原料的质量,尽量避免使用含有霉菌和黄曲霉毒素的原料,选择高质量的饲料原料进行生产。

2. 加强饲料生产的卫生管理:在饲料生产过程中,要加强卫生管理,保持生产设备和生产环境的清洁卫生,避免霉菌和黄曲霉毒素的污染。

3. 使用抗氧化剂和防霉剂:在饲料生产中,可以适量添加抗氧化剂和防霉剂,能够有效地抑制霉菌的生长和毒素的产生,减少饲料中黄曲霉毒素的含量。

4. 加强饲料的检测和监控:在饲料生产和使用过程中,要加强对饲料中黄曲霉毒素的检测和监控,定期对饲料进行检测,及时发现问题并采取相应措施,避免动物摄入含有毒素的饲料。

黄曲霉毒素对动物健康的危害不可忽视,饲料生产企业和养殖户要加强对饲料质量的管理和监控,采取有效的措施预防和减少饲料中黄曲霉毒素的含量,保障动物的健康生长,提高养殖业的生产效益。

黄曲霉毒素是一种强烈的致癌物质,能使人体或动物的免疫功能丧失,诱导畸形、癌症的发生。

黄曲霉毒素是毒性极强的化合物,AFB1的急性毒性为成年人半至死量(LD50)10.0。

黄曲霉毒素急性中毒症状主要表现为呕吐、厌食、发热、黄疸和腹水等肝炎症状。

而黄曲霉毒素的“三致”(致突变、致癌、致畸性)危害性,更引起人们的关注。

黄曲霉毒素是目前所知致癌性最强的化合物,对鱼类、禽类、家畜和灵长目类动物的实验肿瘤诱导作用极大,并且能同时诱导多种癌症。

黄曲霉毒素对人的致癌性虽然缺乏直接证据,但大量的流行病学调查均证实,黄曲霉毒素的高摄入量和人类肝癌的发病率密切相关。

因此,世界各国对食品中的黄曲霉毒素的含量做出了严格的规定。

黄霉菌是微生物世界的一个大家族,黄曲霉菌是这个大家族的一员。

黄曲霉菌本身是无毒的,但在其繁殖代谢的过程中可分泌出有毒的物质黄曲霉毒素。

黄曲毒素是一种剧毒物质,它损害动物的肝脏,引起肝细胞坏死、肝纤维化、肝硬化等病变。

黄曲霉毒素是目前发现的最强的致癌物质之一。

1 主要可诱发肝痛,还能诱发胃癌、肾癌、直肠癌及乳腺、卵巢、小肠等部位的肿瘤黄曲霉毒素对人体健康威胁很大。

目前已确定其化学结构,黄曲霉毒素B1、B2、C1、G2等17种,其中趴毒性最大。

食物中的花生、花生油、玉米、大米、棉籽等最容易污染上黄曲霉寿素,小麦,大麦也常被污染,豆类一般污染较轻,工业化生产的发酵制品如面酱。

咸肉、火腿、香肠等肉类食品,亦能受到黄曲霉菌的污染。

我国卫生标准规定,花生、花生油、玉米中,黄曲霉毒素含量不超过20微克/公斤;大米、食用油不得超过10微克/公斤;其它粮食、豆类、发酵食品不得超过5微克/公斤;婴儿食品中不得有黄曲毒素。

2 受黄曲霉菌污染的粮及食品不能食用轻度污染的粮及其他食品,可以用一些简单的方法将毒素破坏掉或除去。

日常生活中可以用以下方法去毒:2.1 剔除霉变粮粒因毒素主要集中在霉变的粮粒中,凡表面长有黄绿色霉菌,或破损皱缩、变色、变质的花生米和玉米,都有可能污染黄曲霉毒素。

1.物质的理化常数:国标编号----CAS号1402-68-2中文名称黄曲霉毒素英文名称Aflatoxin别名分为:黄曲霉毒素B1(CAS号1162-65-8);黄曲霉毒素B2(CAS号7220-81-7);黄曲霉毒素G1(CAS号1165-39-5);黄曲霉毒素G2(CAS号7241-98-7);黄曲霉毒素M1(CAS 号6795-23-9)分子式B1:C17H12O6;B2:C17H14O6;G1:C17H12O7;G2:C17H14O7;M1:C17H12O7外观与性状霉菌分子量B1:312;B2:314;G1:328;G2:330;M1:328蒸汽压无熔点B1:268~269℃; B2:286~289℃;G1:244~246℃; G2:237~240℃M1:299℃溶解性在水中溶解范围为10~20mg/l,可大量溶解于氯仿、甲醇、二甲基亚砜等中等极性的有机溶剂中,不溶于己烷、石油醚和乙醚密度相对密度(水=1);相对密度(空气=1)稳定性是已发现的真菌毒素中最稳定的一种。

加热至熔点时,才开始裂解,但易被碱或强氧化剂破坏危险标记无主要用途黄曲霉毒素是生长在食物及饲料上的黄曲霉菌和寄生曲霉菌的代谢产物2.对环境的影响:来源:黄曲霉毒素是生长在食物及饲料上的黄曲霉菌和寄生曲霉菌的代谢产物。

几乎每一种食物或食物制品,在一定的温度和湿度下,都可能生长黄曲霉素。

最主要的是黄曲霉毒素的载体是花生及一系列别的坚果子仁以及玉米、大米、大豆、谷物制品。

一、健康危害人类接触黄曲霉毒素的主要来源是污染的食物,有两种通过膳食的摄入途径:①由受黄曲霉毒素(主要为B1)污染的植物性食物中摄入;②经饲料而进入奶或乳制品(包括乳酪、奶粉等)的黄曲霉毒素(主要为M1)。

诊断:食用受黄曲霉毒素污染的食品,会出现急性中毒。

临床表现以黄疸为主,并有呕吐、厌食和发烧等症状。

重症者在2~3周后将出现腹水、下肢水肿,甚至死亡,死亡前出现胃肠道出血。

黄曲霉毒素生物学去除方法的研究一、内容综述黄曲霉毒素(Aflatoxin)是黄曲霉和寄生曲霉等真菌在一定条件下产生的一种代谢产物,具有强致癌性和致畸性。

由于其广泛存在于食品和饲料中,对人类和动物的健康造成了严重威胁。

开发有效的黄曲霉毒素生物学去除方法成为食品安全领域的研究热点。

本文将对近年来的黄曲霉毒素生物学去除方法进行综述,以期为相关领域的研究提供参考。

1. 黄曲霉毒素的来源和危害黄曲霉毒素(Aflatoxins)是一类具有高度毒性和致癌性的代谢产物,主要由黄曲霉和寄生曲霉等真菌产生。

这些真菌在环境中的广泛存在,特别是热带和亚热带地区的土壤、植物和坚果等食品物料中,为黄曲霉毒素的产生提供了有利条件。

在食品链中,黄曲霉毒素主要通过食物传播,尤其是玉米、小麦、大米等粮食作物,以及花生、核桃等坚果和油料作物。

饲料、油脂和乳制品等也可能成为黄曲霉毒素污染的途径。

人类通过摄入被黄曲霉毒素污染的食物或水源,可能出现中毒、肝脏损伤、癌症等一系列健康问题。

黄曲霉毒素的危害性不容忽视。

B族黄曲霉毒素(如BBG1和G的毒性最强,致突变、致癌风险也最高。

长期食用被黄曲霉毒素污染的食物,可能导致慢性中毒,表现为肝脏损伤、纤维化、肝硬化等,严重时还可导致肝癌。

儿童由于生理发育尚未成熟,对黄曲霉毒素的耐受能力较低,因此更容易受到侵害。

2. 黄曲霉毒素生物去除方法的重要性黄曲霉毒素(AFB)是一种由特定真菌产生的生物毒素,对人类和动物的健康造成严重威胁。

这类毒素存在于众多食物及饲料中,如花生、大米、玉米等,使其成为一个全球性的公共卫生问题。

AFB具有很强的致癌性,长期摄入可导致肝纤维化、肝硬化、肝癌等严重疾病,给人类的生命健康带来极大隐患。

传统的化学处理方法虽然有效,但可能产生二次污染,同时降低食品的营养价值。

开发高效、环保、安全的生物去除方法迫在眉睫。

生物去除方法利用微生物、植物或酶等生物活性成分,通过降解、吸附或中和等方式,从食品或饲料中去除AFB。

黄曲霉毒素衍生原理

《黄曲霉毒素衍生原理》

黄曲霉毒素是一种由黄曲霉菌产生的毒素,它广泛存在于大豆、玉米、小麦等农作物中。

黄曲霉毒素的生成与多种因素相关,包括环境条件、菌种的类型和数量、寄主植物的品种和生长状态等。

黄曲霉毒素的衍生原理主要涉及黄曲霉菌在寄主植物中的生长与代谢过程。

黄曲霉菌对植物组织的感染和侵染是黄曲霉毒素生成的前提条件。

一旦黄曲霉菌侵入寄主植物,它会释放出一系列的代谢产物,其中包括黄曲霉毒素。

黄曲霉菌主要通过分泌酶类来降解寄主植物组织,使得植物组织中的蛋白质、淀粉和其他含有碳水化合物的物质被分解为单体和低分子量的化合物。

同时,黄曲霉菌分泌的氨基酸和酶类可以刺激其生长繁殖,并改变寄主植物的新陈代谢过程,促进黄曲霉菌的生长和黄曲霉毒素的合成。

黄曲霉菌产生的黄曲霉毒素有多种类型,包括黄曲霉酮、黄曲霉酸和黄曲霉内酯等。

这些毒素具有很强的毒性,对人畜的健康造成严重威胁。

除了直接摄入黄曲霉毒素污染的食物之外,人们还可能通过呼吸空气中的黄曲霉孢子或进入接触黄曲霉污染环境中悬浮颗粒物而暴露于黄曲霉毒素之下。

黄曲霉毒素衍生原理的研究对于黄曲霉毒素的控制和防治具有重要意义。

在农作物种植和储存过程中,保持病菌数量的低水平、提高寄主植物的抗病性和改善储存环境都是有效的预防措施。

此外,对黄曲霉毒素的监测和检测技术的完善,以及相关法规和标准的制定,也对确保公众健康至关重要。

总而言之,黄曲霉毒素衍生原理的研究对于了解黄曲霉毒素生成的机制以及预防控制黄曲霉毒素污染具有重要意义。

通过深入研究,我们可以制定科学的防治策略,减少人类和动物对黄曲霉毒素的暴露,为农作物种植和食品安全提供保障。

黄曲霉毒素(aflatoxin,简称为AF)是到目前为止所发现的毒性最大的真菌毒素。

它可通过多种途径污染食品和饲料,直接或间接进入人类食物链,威胁人类健康和生命安全,对人体及动物内脏器官尤其是肝脏损害严重,该毒素是黄曲霉和寄生曲霉中产毒菌株的代谢产物,普遍存在于霉变的粮食及粮食制品中。

黄曲霉毒素十分耐热,加热至230℃才能被完全破坏,因此一般烹饪加工也不易消除。

内容:一、黄曲霉毒素介绍黄曲霉毒素(aflatoxin,简称为AF)是到目前为止所发现的毒性最大的真菌毒素。

它可通过多种途径污染食品和饲料,直接或间接进入人类食物链,威胁人类健康和生命安全,对人体及动物内脏器官尤其是肝脏损害严重,该毒素是黄曲霉和寄生曲霉中产毒菌株的代谢产物,普遍存在于霉变的粮食及粮食制品中。

黄曲霉毒素十分耐热,加热至230℃才能被完全破坏,因此一般烹饪加工也不易消除。

二、黄曲霉毒素对人体的危害1、引起急、慢性中毒黄曲霉毒素是剧毒物质,其毒性相当于氰化钾的10倍,砒霜的68倍。

黄曲霉毒素属肝脏毒,除抑制DNA、RNA的合成外,也抑制肝脏蛋白质的合成,黄曲霉毒索引起人类的急性中毒事件,国内外均有许多报导,最典型的是印度的霉变玉米事件,该事件直接导致了数十人丧生,数百人患上不同类型的肝脏疾病。

2、致癌性黄曲霉毒素有极强的致癌性,长期摄入黄曲霉毒素会诱发肝癌。

它诱发肝癌的能力比二甲基亚硝胺大75倍,是目前公认的致癌性最强的物质之一。

另据世界卫生组织报导,黄曲霉毒素含量在30-50ug/kg时为低毒,50-100ug/kg时为中毒,100-1000ug/kg时为高毒,1000ug/kg以上为极毒。

鉴于黄曲霉毒素对人类的巨大危害性,我国对其在食品中的含量作了严格规定,其中,乳制品中黄曲霉毒素最高允许量为5ug/kg(即5ppb)。

三、黄曲霉毒素的种类黄曲霉毒素主要有4种:即B1、B2、C1、G2,其中B1被认为是主要的有毒物质,有2种这些毒素的代谢产物M1和M2。

饲料中黄曲霉毒素的危害及预防黄曲霉毒素是由黄曲霉菌(Aspergillus flavus、Aspergillus parasiticus)产生的一类有毒化合物,广泛存在于饲料中,对于动物的健康和生产性能有严重的危害。

本文将介绍黄曲霉毒素的危害以及预防措施。

黄曲霉毒素对动物的危害主要表现为:1. 引起急性中毒:摄入大量含有高浓度黄曲霉毒素的饲料,可导致动物急性中毒甚至死亡。

急性中毒的症状包括食欲不振、腹泻、呕吐、神经功能障碍等。

2. 影响消化系统:黄曲霉毒素能够引起动物的消化系统病变,表现为肠道炎症、溃疡、出血等,导致食物消化吸收功能减退。

3. 抗营养作用:黄曲霉毒素能够抑制动物体内某些重要营养物质的合成和代谢,如蛋白质合成、维生素A合成等,对动物的健康和生长发育有直接影响。

4. 免疫抑制:黄曲霉毒素可以抑制动物的免疫功能,降低机体对抗感染的能力,增加动物患病的风险。

为了预防黄曲霉毒素的危害,可以从以下几个方面入手:1. 饲料储存和保管:要注意饲料的贮存条件,避免饲料受潮和霉变。

最好选择密闭的容器储存饲料,并定期清理和消毒储存容器。

2. 饲料筛选和购买:购买饲料时要选择可靠的供应商,确保饲料的质量符合相关标准。

避免购买过期或霉变的饲料。

3. 饲料加工过程中的控制:在饲料加工过程中,要控制水分含量,避免饲料受潮和霉变。

加工过程中要注意杂质的去除和清洁设备的维护,避免细菌、霉菌等的污染。

4. 添加剂的使用:可以在饲料中添加一些黄曲霉毒素吸附剂,如活性炭、高岭土等,能够有效吸附饲料中的黄曲霉毒素,降低对动物的危害。

5. 定期检测和监测:定期对饲料进行检测,了解饲料中黄曲霉毒素的含量,并根据检测结果及时采取相应的预防措施,避免对动物的危害。

黄曲霉毒素对动物的危害十分严重,可能导致急性中毒、消化系统病变、抗营养作用和免疫抑制等问题。

为了预防黄曲霉毒素的危害,需要从饲料储存和保管、饲料筛选和购买、饲料加工过程中的控制、添加剂的使用以及定期检测和监测等方面入手。

黄曲霉毒素黄曲霉素即黄曲霉毒素。

黄曲霉毒素(AFT)是一类化学结构类似的化合物,均为二氢呋喃香豆素的衍生物。

黄曲霉毒素是主要由黄曲霉(aspergillus flavus))寄生曲霉(a.parasiticus))产生的次生代谢产物,在湿热地区食品和饲料中出现黄曲霉毒素的机率最高。

1发现历史20世纪60年代在英国发生的十万只火鸡突发性死亡事件被确认与从巴西进口的花生粕有关.进一步的调研证明,这些花生粕被一种来自真菌的有毒物质污染这些研究工作最终使人们发现了黄曲霉产生的有毒代谢物质。

黄曲霉毒素(Aflatoxins).是黄曲霉和寄生曲霉的代谢产物。

特曲霉也能产生黄曲霉毒素,但产量较少.产生的黄曲霉毒素主要有B1,B2,G1,G2 以及另外两种代谢产物M1,M2.其中M1 和M2是从牛奶中分离出来的.B1,B2,G1,G2,M1 和M2 在分子结构上十分接近.。

2发展史1960年,英国发现有10万只火鸡死于一种以前没见过的病,被称为“火鸡X病”,再后来鸭子也被波及。

追根溯源,最大的嫌疑是饲料。

这些可怜的火鸡和鸭子吃的是花生饼。

花生饼是花生榨油之后剩下的残渣,富含蛋白质,是很好的禽畜饲料。

科学家们很快从花生饼中找到了罪魁祸首,一种真菌产生的毒素。

它被命名为“aflatoxin ”,就是全国人民在蒙牛的努力下学会的又一个科学名词——“黄曲霉毒素”。

自那以后,黄曲霉毒素就获得了科学家们的特别关照,对它的研究可能是所有的真菌毒素中最深入最广泛的。

目前发现的黄曲霉素有十几种。

蒙牛介绍给公众的“黄曲霉毒素M1”主要出现在各种奶中。

M就是“奶”的意思。

它还有一个兄弟M2。

其实M1和M2并不是黄曲霉菌产生的,毒性也并不是最强。

毒性最强的排行“B1”,B表示蓝色,因为它在紫外光的照射下会发出蓝色荧光。

除了亲兄弟B2之外,它还有堂兄弟G1和G2,因为在紫外光下发射黄绿色荧光而得名。

B1 、B2和G1、G2,就是经常经常出现在农产品中的黄曲霉毒素的代表。

1、物质的理化常数国标编号:CAS:1402-68-2 中文名称: 黄曲霉毒素英文名称: Aflatoxin别名: 分为:黄曲霉毒素B1(CAS号1162-65-8);黄曲霉毒素B2(CAS号7220-81-7);黄曲霉毒素G1(CAS号1165-39-5);黄曲分子式: B1:C17H12O6;B2:C17H14O6;分子量: B1:312;B2:314;G1:328;熔点: B1:268~269℃; B2密度: 相对密度(水=1);相对蒸汽压:溶解性:在水中溶解范围为10~20mg/l,可大量溶解于氯仿、甲醇稳定性:是已发现的真菌毒素中最稳定的一种。

加热至熔点时,才外观与性状:霉菌危险标记:用途:黄曲霉毒素是生长在食物及饲料上的黄曲霉菌和寄生曲霉菌的代谢产物2.对环境的影响:来源:黄曲霉毒素是生长在食物及饲料上的黄曲霉菌和寄生曲霉菌的代谢产物。

几乎每一种食物或食物制品,在一定的温度和湿度下,都可能生长黄曲霉素。

最主要的是黄曲霉毒素的载体是花生及一系列别的坚果子仁以及玉米、大米、大豆、谷物制品。

一、健康危害人类接触黄曲霉毒素的主要来源是污染的食物,有两种通过膳食的摄入途径:①由受黄曲霉毒素(主要为B1)污染的植物性食物中摄入;②经饲料而进入奶或乳制品(包括乳酪、奶粉等)的黄曲霉毒素(主要为M1)。

诊断:食用受黄曲霉毒素污染的食品,会出现急性中毒。

临床表现以黄疸为主,并有呕吐、厌食和发烧等症状。

重症者在2~3周后将出现腹水、下肢水肿,甚至死亡,死亡前出现胃肠道出血。

长期摄入含黄曲霉毒素食品的动物会出现癌肿,特别是肝癌。

试验证明,黄曲霉素可引起肝细胞变性、坏死,损害肝脏,故它是一类肝毒素。

哺乳动物的细胞培养液中含有微量黄曲霉毒素时,便可使细胞致死,所以它又是一类细胞毒素。

二、毒理学资料及环境行为急性毒性:在黄曲霉毒素中,以B1分布最广,毒性最大,致癌性最强,其半致死量(LD50):大鼠(雄100g)7.2mg/kg;大鼠(雌150g)17.9mg/kg;小鼠9.0mg/kg;兔0.30~0.50mg/kg;猫0.55mg/kg;猴2.2~3.0mg/kg。