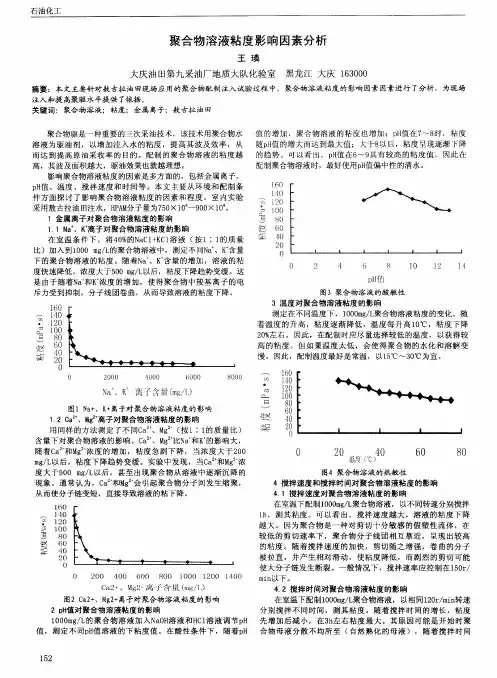

粘度对聚合反应过程的影响

- 格式:ppt

- 大小:603.50 KB

- 文档页数:16

实验一本体聚合——有机玻璃的制造1. 实验目的了解本体聚合的特点,掌握本体聚合的实施方法,并观察整个聚合过程中体系粘度的变化过程。

2. 实验原理本体聚合是不加其它介质,只有单体本身在引发剂或光、热等作用下进行的聚合,又称块状聚合。

本体聚合的产物纯度高、工序及后处理简单,但随着聚合的进行,转化率提高,体系粘度增加,聚合热难以散发,系统的散热是关键。

同时由于粘度增加,长链游离基末端被包埋,扩散困难使游离基双基终止速率大大降低,致使聚合速率急剧增加而出现所谓自动加速现象或凝胶效应,这些轻则造成体系局部过热,使聚合物分子量分布变宽,从而影响产品的机械强度;重则体系温度失控,引起爆聚。

为克服这一缺点,现一般采用两段聚合:第一阶段保持较低转化率,这一阶段体系粘度较低,散热尚无困难,可在较大的反应器中进行;第二阶段转化率和粘度较大,可进行薄层聚合或在特殊设计的反应器内聚合。

本实验是以甲基丙烯酯甲酯(MMA)进行本体聚合,生产有机玻璃平板。

聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)由于有庞大的侧基存在,为无定形固体,具有高度透明性,比重小,有一定的耐冲击强度与良好的低温性能,是航空工业与光学仪器制造工业的重要原料。

以 MMA 进行本体聚合时为了解决散热,避免自动加速作用而引起的爆聚现象,以及单体转化为聚合物时由于比重不同而引起的体积收缩问题,工业上采用高温预聚合,预聚至约 10% 转化率的粘稠浆液,然后浇模,分段升温聚合,在低温下进一步聚合,安全渡过危险期,最后脱模制得有机玻璃平板。

3. 实验仪器及药品三角瓶50ml 1 只烧杯1000ml 1 只电炉1KW 1 只变压器1KV 1 只温度计100 ℃ 1 支量筒50、100ml 各1 只试管10mm×70mm 1 支烧杯400 ml 1 只制模玻璃100mm×100mm 2 块橡皮条3mm×15mm×80mm 3 根另备玻璃纸、描图纸、胶水、试管夹、玻璃棒若干2) 药品:甲基丙烯酸甲酯(MMA)新鲜蒸馏30ml,BP=100.5℃过氧化二苯甲酰(BPO)重结晶0.05g邻苯二甲酸二丁酯(DBP)分析纯(CP)2ml4. 实验步骤1) 制模将一定规格的两块普通玻璃板洗净烘干。

高分子化学重点课后习题解答讲解学习1.图1 相对分子质量~转化率关系1.链式聚合2.活性聚合3.逐步聚合对链式聚合,存在活性中心,活性中心的特点一是在反应过程中不断生成,二是高活性,可使高分子链是瞬间形成,因此在不同转化率下分离所得聚合物的相对分子质量相差不大,延长反应时间只是为了提高转化率。

对逐步聚合,是官能团间反应,由于大部分单体很快聚合成二聚体、三聚体等低聚物,短期内可达到很高转化率,但因官能团活性低,故需延长反应时间来提高相对分子质量。

对活性聚合,活性中心同时形成,且无链转移和链终止,故随反应进行,相对分子质量和转化率均线性提高。

2.连锁聚合与逐步聚合的单体有何相同与不同?连锁聚合单体的主要反应部位是单体上所含不饱合结构(双键或叁键),在聚合过程中不饱合键打开,相互连接形成大分子链。

需要有活性中心启动聚合反应,为此多需用引发剂,反应活化能低,反应速率快,相对分子质量高。

逐步聚合单体的主要反应部位是单体上所带可相互反应的官能团,在聚合过程中官能团相互反应连接在一起,形成大分子链。

不需活性中心启动反应,但反应活化能高,为此多需用催化剂,反应速率慢,受平衡影响大,相对分子质量低。

3.凝胶点:出现凝胶化时的反应程度。

(逐步聚合概念)凝胶化:体形逐步聚合的交联反应到一定程度时,体系粘度变得很大,难以流动,反应及搅拌产生的气泡无法从体系中溢出,出现凝胶或不溶性聚合物明显生成的实验现象。

(逐步聚合概念)凝胶效应:自由基聚合中随反应进行体系粘度加大,妨碍了大分子链自由基的扩散运动,降低了两个链自由基相遇的几率,导致链终止反应速率常数随粘度的不断增加而逐步下降;另一方面,体系粘度的增加对小分子单体扩散的影响并不大,链增长反应速率常数基本不变,因而出现了自动加速现象。

这种因体系粘度增加引起的自动加速又称凝胶效应。

(自由基聚合概念)4.为什么在缩聚反应中不用转化率而用反应程度描述反应过程?在逐步聚合中,带不同官能团的任何两分子都能相互反应,无特定的活性种,因此,在缩聚早期单体很快消失,转变成二聚体、三聚体等低聚物,单体的转化率很高。

聚合物流体在加工过程中的受力比较复杂,因此相对应的应变也比较复杂,其实际的应变往往是二种或多种简单应变的叠加,然而以剪切应力造成的剪切应变起主要作用。

拉伸应力造成的拉伸应变也有相当重要的作用,而静压力对流体流动性质的作用主要体现在对粘度的影响上。

聚合物流体(熔融状聚合物和聚合物溶液或悬浮液)的流变性质主要表现为粘度的变化,根据粘度与应力或应变速率的关系,可将流体分为以下两类:牛顿流体和非牛顿流体。

拉伸流动:质点速度沿着流动方向发生变化;剪切流动:质点速度仅沿着与流动方向垂直的方向发生变化。

由边界的运动而产生的流动,如运转滚筒表面对流体的剪切摩擦而产生流动,即为拖曳流动。

而边界固定,由外压力作用于流体而产生的流动,称为压力流动。

聚合物熔体注射成型时,在流道内的流动属于压力梯度引起的压力流动。

聚合物在挤出机螺槽中的流动为另一种剪切流动,即拖曳流动。

对于小分子流体该粘度为常数,称为牛顿粘度。

而对于聚合物流体,由于大分子的长链结构和缠结,剪切力和剪切速率不成比例,流体的剪切粘度不是常数,依赖于剪切作用。

具有这种行为的流体称为非牛顿流体,非牛顿流体的粘度定义为非牛顿粘度或表观粘度。

切力变稀原因(假塑性流体)假塑性流体的粘度随剪切应力或剪切速率的增加而下降的原因与流体分子的结构有关。

对聚合物熔体来说,造成粘度下降的原因在于其中大分子彼此之间的缠结。

当缠结的大分子承受应力时,其缠结点就会被解开,同时还沿着流动的方向规则排列,因此就降低了粘度。

缠结点被解开和大分子规则排列的程度是随应力的增加而加大的。

对聚合物溶液来说,当它承受应力时,原来由溶剂化作用而被封闭在粒子或大分子盘绕空穴内的小分子就会被挤出,这样,粒子或盘绕大分子的有效直径即随应力的增加而相应地缩小,从而使流体粘度下降。

因为粘度大小与粒子或大分子的平均大小成正比,但不一定是线性关系。

切力变稠原因(膨胀性流体):当悬浮液处于静态时,体系中由固体粒子构成的空隙最小,其中流体只能勉强充满这些空间。

聚合中的粘度调节剂

聚合过程中的粘度调节剂主要用于控制聚合体系的流变性质,通过改变聚合物溶液或熔体的粘度来优化加工性能。

这类添加剂可以调节聚合速率、分子量分布以及产物的流动性。

例如,在自由基聚合或阴离子聚合中,粘度调节剂如链转移剂可以调节聚合物链的增长,从而调控相对分子质量。

在合成高分子材料如聚丁二烯、环氧树脂微球制备中,加入特定的粘度调节剂可以改善混合物的搅拌均匀性、防止沉淀或者增加剪切稳定性,便于生产和加工操作。

同时,在混凝土行业中,也有专门的粘度调节剂来改善混凝土拌合物的工作性,确保其易于浇筑和密实。

高分子聚合反应机理和条件引言:高分子聚合反应是一种重要的化学反应,其机理和条件对于高分子材料的合成和性能具有关键影响。

本文将探讨高分子聚合反应的机理和条件,并讨论其在材料科学和工程中的应用。

一、高分子聚合反应机理高分子聚合反应的机理主要包括引发剂作用、链增长和链传递三个步骤。

1. 引发剂作用引发剂在高分子聚合反应中起到引发自由基或离子的作用。

自由基引发剂通常通过热解或光解产生活性自由基,而离子引发剂则通过电离产生活性离子。

这些活性物种能够引发单体分子的聚合反应。

2. 链增长在链增长阶段,自由基或离子引发剂与单体分子发生反应,形成一个新的自由基或离子,使聚合链不断延长。

这个过程可以是自由基聚合或离子聚合,取决于引发剂的类型。

3. 链传递链传递是指聚合链上的自由基或离子与其他分子发生反应,导致聚合链的终止或分支。

链传递反应会影响聚合物的分子量分布和结构。

二、高分子聚合反应条件高分子聚合反应的条件包括温度、压力、溶剂和反应时间等。

1. 温度温度是影响高分子聚合反应速率的重要因素。

一般来说,提高反应温度可以加快聚合反应速率,但过高的温度可能导致副反应的发生。

因此,选择适当的反应温度是保证高分子聚合反应高效进行的关键。

2. 压力压力对高分子聚合反应的影响较小,一般情况下可以维持常压条件。

然而,在某些特殊情况下,如乳液聚合反应中,适当的压力可以促进反应物的分散和聚合反应的进行。

3. 溶剂溶剂在高分子聚合反应中起到溶解和传递反应物的作用。

选择合适的溶剂可以调节反应物的浓度、粘度和反应速率。

同时,溶剂的选择还应考虑对聚合物产物的溶解性和纯度的影响。

4. 反应时间反应时间是指高分子聚合反应所需的时间。

反应时间的长短直接影响聚合物的分子量和分子量分布。

在实际应用中,需要根据聚合物的要求和反应物的特性来确定合适的反应时间。

三、高分子聚合反应在材料科学和工程中的应用高分子聚合反应在材料科学和工程中有广泛的应用。

以下是其中几个典型的应用领域:1. 高分子材料合成高分子聚合反应是合成高分子材料的关键步骤。

聚合物的盐敏效应及温度对粘度的影响的实验报告(1)剪切速率,剪切应力对粘度的影响;通常,剪切应力随剪切速率提高而增加,而粘度却随剪切速率或剪切应力的增加而下降。

剪切粘度对剪切速率的依赖性越强,粘度随剪切速率的提高而讯速降低,这种聚合物称作剪性聚合物,这种剪切变稀的现象是聚合物固有的特征,但不同聚合物剪切变稀程度是不同的,了解这一点对注塑有重要意义。

(2)离模膨胀效应当聚合物熔体离开流道口时,熔体流的直径,大于流道出口的直径,这种现象称为离模膨胀效应。

普遍认为这是由聚合物的粘弹效应所引起的膨胀效应,粘弹效应要影响膨胀比的大小,温度,剪切速率和流道几何形状等都能影响熔体的膨胀效应。

所以膨胀效应是熔体流动过程中的弹性反映,这种行为与大分子沿流动方向的剪切应力作用和垂直于流动方向的法向应力作用有关。

在纯剪切流动中法向效应是较小的。

粘弹性熔体的法向效应越大则离模膨胀效应越明显。

流道的影响;假如流道长度很短,离模效应将受到入口效应的影响。

这是因为进入浇口段的熔体要收剑流动,流动正处在速度重新分布的不稳定时期,如果浇口段很短,熔体料流会很快地出口,剪切应力的作用会突然消失,速度梯度也要消除,大分子发生蜷曲,产生弹性恢复,这会使离模膨胀效应加剧。

如果流道足够长,则弹性应变能有足够的时间进行弹性松驰。

这时影响离模膨胀效应的主要原因是稳定流动时的剪切弹性和法向效应的作用。

(3)剪切速率对不稳定流动的影响剪切速率有三个流变区:低剪切速率区,在低剪切速率下被破坏的高分子链缠结能来得及恢复,所以表现出粘度不变的牛顿特性。

中剪切区,随着剪切速率的提高,高分子链段缠结被顺开且来不及重新恢复。

这样就助止了链段之间相对运动和内磨擦的减小。

可使熔体粘度降低二至三个数量级,产生了剪切稀化作用。

在高剪切区,当剪切速率很高粘度可降至最小,并且难以维持恒定,大分子链段缠结在高剪切下已全部被拉直,表现出牛顿流体的性质。

如果剪切速率再提高,出现不稳定流动,这种不稳定流动形成弹性湍流熔体出现波纹,破裂现象是熔体不稳定的重要标志。

聚合物的在成型过程中的流动和形变聚合物在各种成型过程中,大部分工艺均要求它处于粘流态,因为在这种状态下,聚合物在外力的作用下易于发生流动和变形。

流动与形变是聚合物成型加工中最基本的工艺特征。

高聚物流体有两种形式,一种是由固体加热到粘流温度或熔点以上,变成熔融状液体,即熔体。

也称干法塑化,特点是利用加热将高聚物固体变成熔体,定型时仅为简单的冷却。

但塑化时局部易产生过热现象。

另一种是加入溶剂使高聚物达到粘流态,即分散体。

也称湿法塑化,特点是用溶剂将塑料充分软化,定型时须脱溶剂,同时考虑溶剂的回收。

其优点是塑化均匀,能避免高聚物过热。

在成型加工过程中,两种高聚物流体都有着广泛的应用。

这里主要介绍高聚物熔体的形式。

一、聚合物在成型过程中的流动性能聚合物在加工过程中具有的流动和形变均是由外力作用的结果。

聚合物成型时,在外力作用下,其内部必然会产生与外力相平衡的应力。

主要的应力有三种:即切应力、拉伸应力和流体静压力。

如熔体在注射机喷嘴或模具的流道的流动产生剪切应力;熔体在挤出吹塑时被拉伸产生拉伸应力,实际加工过程中,聚合物的受力非常复杂,往往是这三种应力同时出现,如熔体在挤出成型和注射成型中物料进入口模、浇口和型腔时流道截面积发生改变条件下的流动等,但剪切应力最为重要,因为聚合物流体在成型过程中流动的压力降,塑件的质量等都受其制约。

流体静压力是熔体受到压缩作用而产生的,它对流体流动性质的影响相对较小,一般可以忽略不计,但对粘度有一定的影响,在压缩成型时流体静压力是较为主要的应力。

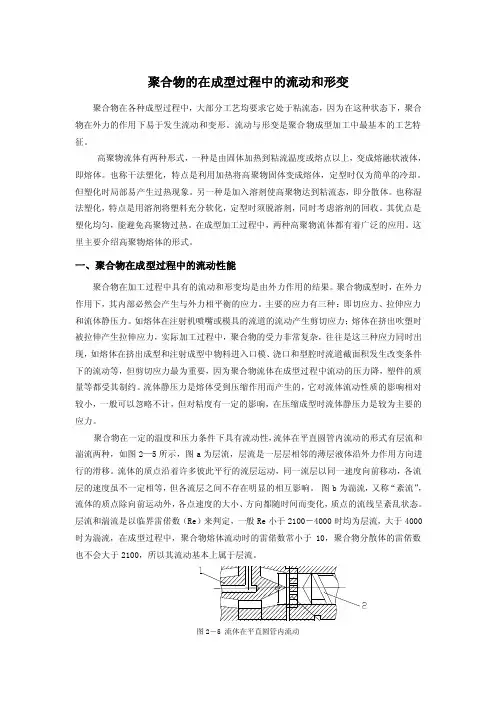

聚合物在一定的温度和压力条件下具有流动性,流体在平直圆管内流动的形式有层流和湍流两种,如图2—5所示,图a 为层流,层流是一层层相邻的薄层液体沿外力作用方向进行的滑移。

流体的质点沿着许多彼此平行的流层运动,同一流层以同一速度向前移动,各流层的速度虽不一定相等,但各流层之间不存在明显的相互影响。

图b 为湍流,又称“紊流”,流体的质点除向前运动外,各点速度的大小、方向都随时间而变化,质点的流线呈紊乱状态。

交联密度和粘度的关系概述及解释说明1. 引言1.1 概述本文将探讨交联密度和粘度之间的关系。

在聚合物科学和工程领域中,交联密度和粘度是两个重要的物性参数,对于聚合物材料的性能和应用具有关键作用。

理解交联密度与粘度的相互关系对于聚合物材料的制备、加工和应用具有重要意义。

1.2 文章结构本文主要分为五个部分进行阐述。

首先介绍引言部分,包括概述、文章结构和目的三个方面。

其次,在第二部分中,将详细讨论交联密度的定义、影响因素以及粘度的定义和测量方法。

然后,在第三部分中,通过实验研究和案例分析来验证和探究交联密度与粘度之间的关系,并提供相关数据进行详细分析。

接着,在第四部分中,将探讨交联密度和粘度在聚合物材料应用领域的现状,并对未来研究方向进行展望和挑战。

最后,在第五部分中,总结本文主要观点、发现以及强调交联密度与粘度关系的重要性与意义。

1.3 目的本文旨在系统分析交联密度和粘度之间的关系,揭示其原理和影响因素,并通过实验研究和案例分析侧重说明该关系的具体应用。

同时,展望未来研究方向,为进一步深入探讨交联密度与粘度关系提供参考和借鉴。

请问还有什么其他问题需要解答吗?2. 交联密度与粘度的关系交联密度和粘度是聚合物材料性质中两个重要的参数。

交联密度是指聚合物中交联点的数量和分布情况,而粘度则表示材料内部流动阻力的大小。

本章将探讨交联密度与粘度之间的关系,并解释说明这种关系。

2.1 交联密度的定义和影响因素交联密度可以定义为单位体积内聚合物链上连接在一起的交联点数。

交联点可以通过化学反应、热处理或辐射引发产生。

同时,聚合物结构、单体反应性以及反应条件等因素都会对交联点形成和分布产生影响。

高交联密度意味着更多的聚合物链之间具有共价键连接,从而导致网络结构更加紧密。

2.2 粘度的定义和测量方法粘度是描述液体流动阻力大小的物理量,也可以衡量材料内部分子间相互作用强弱程度。

高粘度意味着较大的摩擦阻力和内部黏滞效应。

测量粘度常用的方法包括旋转式粘度计、奇异流变仪以及肩胛式凝胶渗透色谱。

水性乳液是水性涂料的重要组成部分,而乳液聚合是合成水性乳液的重要方法之一。

本文着重探讨影响乳液聚合的主要因素。

1 单体的影响单体不溶于水,由于单体与水的表两张力相差很大,在静置时,分为;两层,加入乳化剂后由于单体可以进入胶束内,就增加了单体在乳化剂中的溶解度。

溶解度越大,乳液聚合效果就越好。

混合平体乳化稳定性与乳液共聚稳定性结果一致。

两种或两种以上单体参与乳液聚合中,不同的加料方式及聚合条件均能引起胶粒形态发生变化,从而对聚合物的性能产牛影响。

种子乳液聚会是合成功能性乳液最重要的方法之一,人们对极性- 非极性(减弱极性)单体对的种子乳液聚合进行了广泛的研究。

当种子聚合物的亲水性比第二单体聚合物大时,往往形成具有相分离结构形态的乳液,甚至在一定条件下会形成种子聚合物包覆第二单体聚合物的反相核壳结构乳液;当种子聚合物亲水性小于第二单体聚合物时,易形成种子聚合物在内、第二单体聚合物在外的核壳结构乳液。

一般单体在乳液聚合配方中的质量分数为30%~60%。

2 乳化剂的影响2.1 乳化剂的种类及特点的影响乳化剂是一种表向活性剂,能降低水的表向张力,其对实现乳液聚合用乳液稳定性起着重要作用。

乳化剂分为阴离子型乳化剂、阳离子型乳化剂、两性离子型乳化剂和非离子型乳化剂。

乳化剂分为两部分:一部分是亲油部分,另一部分是亲水部分阴离子型乳化剂在水中发生解离,与亲油基团相连的是带负电荷的阴离子,如肥皂类、硫化物、磺化物等。

肥皂类乳化剂,如长链脂肪酸类的Na+、K+、NH++盐,具有良好的乳化能力,但较易被酸和钙、镁离子破坏;硫化物类乳化剂主要是高级脂肪醇酯类,其乳化能力强,比肥皂类乳化剂稳定,能耐酸和钙离子;磺化物类乳化剂的水溶性比硫化物差,但在酸性介质中稳定性较好。

阳离子型乳化制在水中离解后是带正电的阳离子。

两件离子型乳化剂在水中离解后,同时存在带正、负电荷的离子。

阳离子型乳化剂和两性离子型乳化剂在乳液聚合中应用较少。

丙烯酸酯压敏胶在反应过程中的变化丙烯酸酯压敏胶在反应过程中经历了以下变化:1. 开始阶段:丙烯酸酯压敏胶的反应开始后,酯基与辐射引发剂或热引发剂发生聚合反应,形成高分子链段。

2. 反应中间阶段:随着反应的进行,丙烯酸酯压敏胶的粘度逐渐增加,反应物逐渐转化为聚合物,并开始出现交联反应。

在这一阶段,丙烯酸酯压敏胶的性能会逐渐改变,例如粘度的增加、黏度的增大等。

3. 反应末期阶段:当反应接近完成时,聚合物的分子量将达到所需水平,此时丙烯酸酯压敏胶的粘度会逐渐趋于稳定。

同时,交联反应也会进一步发展,增加胶体的力学强度和耐久性。

总体来说,丙烯酸酯压敏胶在反应过程中会从液态逐渐转变为固态,同时其黏性和力学强度也会逐渐增加。

这些变化会直接影响到最终产品的性能和使用特性。

在丙烯酸酯压敏胶的反应过程中,还会发生一些其他的变化。

例如,随着反应的进行,聚合物的交联程度会增加,使得丙烯酸酯压敏胶的黏度和强度进一步提高。

交联反应导致聚合物链之间形成三维网络结构,从而增加了胶体的粘接能力和耐久性,使其成为一种优秀的压敏胶。

另外,在反应过程中,可能会发生一些副反应或杂质的生成。

比如,在某些条件下,可能会产生少量的副产物,如气泡、颗粒或凝胶。

这些副产物的生成可能会对最终产品的品质产生影响,需通过适当的处理措施进行去除或控制。

此外,丙烯酸酯压敏胶的反应过程中,还需要关注一些操作参数的调控,如温度、反应时间、引发剂的选择等。

合理控制这些参数可以影响聚合物的分子量和分子结构,从而对丙烯酸酯压敏胶的性能进行调整和优化。

总而言之,丙烯酸酯压敏胶在反应过程中经历了分子链的聚合、交联反应的发展以及副产物的生成等变化。

这些变化对于最终产品的性能有着重要的影响,需要通过合理的控制和处理来获得具有所需性能的丙烯酸酯压敏胶产品。

这也需要在工业生产中对反应过程进行严密的控制和优化。

第一章绪论1. 说明聚合反应工程基础研究内容及其重要性.研究内容:①以工业规模的聚合过程为对象,以聚合反应动力学和聚合体系传递规律为基础;②将一般定性规律上升为数学模型,从而解决一般技术问题到复杂反应器设计,放大等提供定量分析方法和手段;③为聚合过程的开发,优化工艺条件等提供数学分析手段.简而言之:聚合反应工程研究内容为:进行聚合反应器最佳设计;进行聚合反应操作的最佳设计和控制.第二章化学反应工程基础一、概念1.间歇反应器、连续反应器间歇反应器:物料一次放入,当反应达到规定转化率后即取出反应物,其浓度随时间不断变化,适用于小规模,多品种,质量不均。

连续反应器:连续加料,连续引出反应物,反应器内任一点的组成不随时间而改变,生产能力高,易实现自动化,适用于大规模生产。

2.平推流、平推流反应器及其特点:当物料在长径比很大的反应器中流动时,反应器内每一位原体积中的流体均以同样的速度向前移动,此时在流体的流动方向上不存在返混,这种流动形态就是平推流。

具有此种流动型态的反应器叫平推流反应器。

特点:①在稳态操作时,在反应器的各个截面上,物料浓度不随时间而变化,②反应器内物料的浓度沿着流动方向而改变,故反应速率随时间位置而改变,及反应速率的变化只限于反应器的轴向。

3.理想混合流、理想混合流反应器及其特点:反应器中强烈的搅拌作用使刚进入反应器的物料微元与器内原有物料微元间瞬时达到充分混合,使各点浓度相等,且不随时间变化,出口流体组成与器内相等这种流动形态称之为理想混合流。

与理想混合流相适应的反应器称为理想混合流反应器。

特点:①反应器内物料浓度和温度是均一的,等于出口流体组成②物料质点在反应器内停留时间有长有短③反应器内物质参数不随时间变化。

4.膨胀率:反应中某种物料全部转化后体系的体积变化率5.容积效率:指同一反应在相同的温度、产量、和转化率的条件下,平推流反应器与理想混合反应器所需的总体积比6. 停留时间分布密度函数、停留时间分布函数、平均停留时间停留时间分布密度函数:系统出口流体中,已知在系统中停留时间为 t 到dt 间的微元所占的分率 E(t)dt停留时间分布函数F(t):系统出口流体中,已知在系统中停留时间小于 t 的微元所占的分率 F(t)7.返混指反应器中不同年龄的流体微元间的混合8、宏观流体、微观流体宏观流体:流体微元均以分子团或分子束存在的流体;微观流体:流体微元均以分子状态均匀分散的流体;9.宏观流动、微观流动宏观流体指流体以大尺寸在大范围内的湍动状态,又称循环流动;微观流体指流体以小尺寸在小范围内的湍动状态10.混合时间指经过搅拌时物料达到规定均匀程度所需的时间11.微观混合、宏观混合 P70微元尺度上的均匀化称为宏观混合;分子尺度上的均匀化称为微观混合。

聚乙烯醇聚合度和黏度的关系聚乙烯醇是一种无色、透明、具有良好的溶解性质的合成树脂。

它的分子结构中含有大量的羟基(-OH),因此有着优良的水溶性和与许多有机物质相容性强的特点。

聚乙烯醇的聚合度是指其分子链中重复单元数的多少,通常用聚合度标号DP表示。

黏度则是指聚乙烯醇分子溶解于水中时的粘度,通常用特定温度下聚合度为“n”时的相对黏度ηn表示。

那么,聚乙烯醇的聚合度和黏度之间究竟有何关系呢?下面我们用三个步骤来进行阐述。

第一步,聚合度和黏度的定义。

聚合度是指聚合物分子中含有单元数的特定值。

相对黏度是溶液黏度与溶剂黏度之比。

第二步,聚合度和黏度的关系。

按照经验公式,聚乙烯醇分子的相对分子质量(Mw)和其聚合度的关系为:Mw = k × DP(k为常数)聚乙烯醇的相对黏度与其聚合度的关系也有一个经验公式:ηn = k' × DPγ(k'、γ为常数)其中,γ一般取值在0.72~0.85之间。

综合两个公式,可以得到聚乙烯醇的相对黏度与相对分子质量的关系如下:η/ηo = kh × Mwhγ其中,η、Mw分别表示聚乙烯醇溶解液的相对黏度和相对分子质量;ηo和Mwo分别表示溶剂(水)的相对黏度和相对分子质量;kh 是常数。

由此可知:1.聚乙烯醇的相对黏度与聚合度是呈正相关的。

聚合度越高,分子质量越大,它的相对黏度也随之升高。

2.不同聚合度的聚乙烯醇溶液,其相对黏度的增长速率不同。

相对分子质量越大,其相对黏度增长速率越小,这也说明了聚乙烯醇分子质量增大时分子间排斥力的增强。

第三步,聚合度和黏度的应用。

1.制备高分子量的聚合物通过合适的反应条件,可以控制聚合度和分子量分布,制备出分子质量不同的聚合物。

2.调节聚乙烯醇纤维丝的物理性能聚乙烯醇纤维丝的物理性能会受到分子量的影响,根据需要调节聚乙烯醇纤维丝的物理性能。

通过上述介绍,可以看出聚乙烯醇的聚合度与黏度之间存在正相关关系,在使用聚乙烯醇制备高聚物或调节聚乙烯醇纤维丝的物理性能时,应根据需要进行相应调节。

聚合物分子量的测定—粘度法聚合物分子量的测定是高分子科学领域中一项重要的研究内容,对于聚合物的性能、应用和合成路径具有重要意义。

粘度法是一种常用的测定聚合物分子量的方法,其原理是利用溶液中聚合物分子量对溶液粘度的影响来测定分子量。

下面将详细介绍粘度法测定聚合物分子量的基本原理、实验步骤和数据处理方法。

一、基本原理粘度法的基本原理是聚合物溶液的粘度与其分子量之间存在一定的关系。

在一定浓度范围内,溶液的粘度随着聚合物分子量的增加而增加。

因此,通过测量聚合物溶液的粘度,可以推测出聚合物的分子量。

根据Stokes-Einstein方程,聚合物溶液的粘度可表示为:η = kT/(R0[η])其中,η为溶液粘度,k为常数,T为绝对温度,R0为聚合物分子在溶液中的均方根旋转半径,[η]为溶液粘度。

R0与聚合物分子量之间存在一定关系,可以通过聚合物化学结构和构象进行计算或通过实验测定。

因此,通过测量溶液的粘度和温度,可以求得聚合物分子量。

二、实验步骤1.样品准备首先,需要制备一定浓度的聚合物溶液。

通常采用溶剂溶解法,将聚合物溶于适当的溶剂中。

常用的溶剂包括苯、氯仿、二氯甲烷等。

制备溶液时需要注意聚合物完全溶解,并保持恒温。

2.粘度测量将制备好的聚合物溶液放入粘度计中,选择适当的转子,以得到最佳测量范围。

测量时需要注意保持恒温,并等待溶液充分搅拌后进行测量。

一般采用降扭法或升降法来测量溶液粘度。

3.温度控制在测量过程中,温度的控制对于保证测量结果的准确性非常重要。

可以通过恒温水浴或恒温控制装置来保持溶液温度恒定。

4.数据记录与处理记录测量得到的溶液粘度和温度数据。

根据Stokes-Einstein方程,结合聚合物化学结构和构象计算或通过实验测定R0值,进一步计算聚合物分子量。

三、数据处理方法数据处理是粘度法测定聚合物分子量的关键步骤。

通常采用最小二乘法或Origin 等数据处理软件进行数据的分析和拟合,得到聚合物分子量与溶液粘度的关系曲线。

粘度法测定聚合物的粘均分子量粘度法是一种常见的测定聚合物粘均分子量的方法。

本文将详细介绍粘度法的原理、实验步骤以及误差分析。

一、原理粘度法通过测量溶液的粘度来推测其中分子的大小,进而求得聚合物的粘均分子量。

粘度与聚合物溶液中聚合物链的长度、空间构型以及分子之间的相互作用有关。

一般情况下,溶液的粘度与其浓度有关,由于聚合物浓度一般较低,可以近似认为单位体积溶液中分子的平均数为常数。

因此,可以根据下式推导粘度和粘均分子量的关系:η=K·M^a其中,η代表溶液的粘度,M代表聚合物的粘均分子量,K和a都是常数。

二、实验步骤1.准备样品:选取适当溶剂,将所需浓度的聚合物加入容器中制备溶液。

2.测量粘度:将粘度计完全浸入溶液中,使其在溶液中达到平衡。

根据粘度计读数和设备常数计算得到溶液的粘度。

3.测量溶液密度:使用密度计或其他方法测量溶液的密度。

4.计算聚合物的粘均分子量:根据实验数据,利用上述的粘度和粘均分子量关系公式计算聚合物的粘均分子量。

三、误差分析1.溶剂的选择:溶剂的选择对溶液的粘度测定有重要影响。

溶剂选择不当会影响粘度的测量结果。

2.温度的影响:温度对聚合物溶液的粘度有很大影响。

由于粘度和粘均分子量的关系式中包含温度参数,所以温度的误差会直接影响粘度和粘均分子量的计算结果。

3.实验仪器的误差:实验仪器的不准确性和使用方法的不当也会引入误差。

4.聚合物的结构和特性:聚合物的结构和特性也会影响粘度和粘均分子量的计算结果。

综上所述,粘度法是一种测定聚合物粘均分子量的常用方法,通过测量溶液的粘度来推断溶液中聚合物分子的大小,并据此计算聚合物的粘均分子量。

在实验过程中需注意溶剂的选择和温度控制,并考虑实验仪器的误差以及聚合物的结构和特性对结果的影响。