安徽省国家级非物质文化遗产名录

- 格式:doc

- 大小:92.50 KB

- 文档页数:4

安徽省非物质文化遗产名录

安徽省非物质文化遗产名录是安徽省重要的文化遗产,它不仅蕴藏着安徽各民族深厚的文

化底蕴,彰显了安徽多姿多彩的文化氛围,而且还内含着安徽省历史上的灿烂文明,为外

来的人们提供了很多的文化资源。

安徽省的非物质文化遗产名录中可辨识的有:第一,安徽省汉族传统乐器“小唢呐”,它是

由汉族祖先发明的,是古代乐器中特有的一种,在安徽甚为普及,是汉族的国粹;第二,

安徽省的汉传佛教技艺,它是一种复杂的传统民间艺术,以彩色绘画、铜像雕塑、佛家建

筑和佛教文学为主要内容;第三,安徽省汉族传统剪纸艺术,它是最古老的中国传统民间艺术之一,主要表现手工剪纸的技巧,使用剪刀剪出各种别致的图案,塑造令人印象深刻的三维形象。

经过不断的发展和创新,安徽省非物质文化遗产也不断增加,可以分为民俗和技艺两大类,其中的米林民俗就是传统的安徽民间非物质文化遗产,米林的祭祖活动清新淡雅,融合了历史文化和现代村落,蒙眬族技艺是在安徽省新增加的非物质文化遗产,主要表现了安徽省蒙族技艺元素,旨在保护安徽省的民族文化,保护传统技艺。

安徽省的非物质文化遗产的留存,不仅能增加民族文化的多样性,使安徽省历史的纵深感

更加强烈,也能够为安徽文化的进一步发展提供良好的起点和基础,它的存在是一把开启

安徽省文化的钥匙。

因此,保护安徽省的非物质文化遗产很重要,不仅要防止遗产逐渐流失,还要通过政府部门支持,加强安徽省非物质文化遗产的保护,加大力度把它们传承下去!。

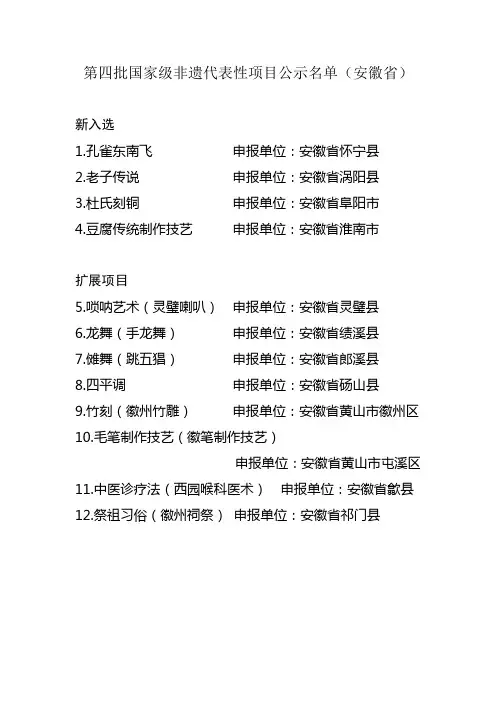

第四批国家级非遗代表性项目公示名单(安徽省)

新入选

1.孔雀东南飞申报单位:安徽省怀宁县

2.老子传说申报单位:安徽省涡阳县

3.杜氏刻铜申报单位:安徽省阜阳市

4.豆腐传统制作技艺申报单位:安徽省淮南市

扩展项目

5.唢呐艺术(灵璧喇叭)申报单位:安徽省灵璧县

6.龙舞(手龙舞)申报单位:安徽省绩溪县

7.傩舞(跳五猖)申报单位:安徽省郎溪县

8.四平调申报单位:安徽省砀山县

9.竹刻(徽州竹雕)申报单位:安徽省黄山市徽州区

10.毛笔制作技艺(徽笔制作技艺)

申报单位:安徽省黄山市屯溪区

11.中医诊疗法(西园喉科医术)申报单位:安徽省歙县

12.祭祖习俗(徽州祠祭)申报单位:安徽省祁门县。

安徽省非物质文化遗产名录和安徽省位于中国东部,是中国著名的历史文化名城和旅游胜地。

安徽省有着丰富的非物质文化遗产资源,包括民间音乐、民间舞蹈、传统技艺、传统戏曲、传统节日、传统饮食等方面。

以下是安徽省的非物质文化遗产名录和中文介绍:1. 安徽黄梅戏:安徽黄梅戏是中国戏曲之一,源于安徽省黄梅县,流传于安徽、河南、湖北三省。

安徽黄梅戏以唱腔悠扬、表演细腻、情感真挚、内容丰富而著称。

2. 安徽晋剧:安徽晋剧是中国戏曲之一,源于安徽省宣城市。

安徽晋剧唱腔响亮明快,表演风格热烈动感,故事情节曲折离奇。

3. 安徽池州麻将:安徽池州麻将是中国四大麻将之一,源于安徽省池州市。

安徽池州麻将的特点是牌面制作精美、玩法丰富多样,深受广大人民群众喜爱。

4. 安徽芜湖皮影:安徽芜湖皮影是一种中国传统剪纸艺术,源于安徽省芜湖市。

安徽芜湖皮影制作工艺精湛,人物形象生动逼真,独具传统文化艺术价值。

5. 安徽黄山翡翠雕刻:安徽黄山翡翠雕刻是中国传统手工艺之一,源于安徽省黄山市。

安徽黄山翡翠雕刻精细玲珑,艺术效果生动传神,深受人们喜爱。

6. 安徽琴台大鼓:安徽琴台大鼓是中国传统民间音乐之一,源于安徽省宿州市琴台县。

安徽琴台大鼓音乐旋律高亢激昂,歌词丰富通俗,是广大民众喜爱的传统音乐艺术。

7. 安徽安庆山歌:安徽安庆山歌是中国传统民间音乐之一,源于安徽省安庆市。

安徽安庆山歌音乐轻快欢乐,歌词朴素质朴,是安徽民俗文化的代表之一。

9. 安徽婺剧:安徽婺剧是中国戏曲之一,源于安徽省金寨县。

安徽婺剧以其唱腔优美、表演生动、音乐节奏明快,成为安徽民俗文化的代表之一。

10. 安徽池州花鼓戏:安徽池州花鼓戏是中国传统戏曲之一,源于安徽省池州市。

其唱腔婉转动听、表演技巧高超、歌舞美观优美,是中国传统文化中的珍品。

总结:安徽省的非物质文化遗产丰富多彩,包括音乐、舞蹈、民俗艺术、手工艺制作等方面,代表着传统文化的精华和特色。

这些非物质文化遗产是安徽省宝贵的文化财富,值得传承和保护。

安徽是中国非物质文化遗产资源丰富的地区之一,拥有众多独特而珍贵的非物质文化遗产项目。

以下是一些安徽非物质文化遗产名录的介绍。

1. 徽剧:徽剧是安徽省的传统戏曲剧种,被誉为中国四大剧种之一。

徽剧以其独特的唱腔、舞蹈和表演形式而闻名,它融合了安徽地方戏曲的特点,具有浓厚的地方特色和文化内涵。

2. 安徽皖剧:皖剧是安徽省的另一种传统戏曲剧种,也是中国四大剧种之一。

皖剧以其细腻的表演和婉转的唱腔而著称,它在表演形式和艺术风格上与徽剧有所不同,展现了安徽地方戏曲的多样性和独特性。

3. 安徽民间木偶戏:安徽民间木偶戏是安徽省的传统民间艺术形式,具有悠久的历史和丰富的文化内涵。

木偶戏以木偶为表演媒介,通过操纵木偶来表演故事情节,它以其独特的表演形式和精湛的技艺而受到广泛的赞誉。

4. 安徽传统民居建筑技艺:安徽传统民居建筑技艺是安徽省的传统建筑工艺,具有独特的风格和特点。

安徽传统民居建筑以其精湛的木构技艺和独特的装饰艺术而闻名,它体现了安徽地方建筑的独特魅力和文化内涵。

5. 安徽传统民间音乐:安徽传统民间音乐是安徽省的传统音乐形式,具有丰富的表现力和独特的音乐风格。

安徽传统民间音乐以其悠扬的旋律和独特的演奏方式而受到广泛的喜爱,它是安徽地方文化的重要组成部分。

除了以上几个项目,安徽还有许多其他非物质文化遗产项目,如安徽传统民间舞蹈、安徽传统民间工艺等。

这些非物质文化遗产项目丰富多样,反映了安徽地方文化的独特魅力和丰富内涵。

它们不仅是安徽人民的宝贵财富,也是中华民族文化的重要组成部分。

总之,安徽非物质文化遗产名录中的项目丰富多样,展现了安徽地方文化的独特魅力和丰富内涵。

这些非物质文化遗产项目不仅具有历史价值和艺术价值,更是传承和弘扬安徽地方文化的重要载体。

希望这些非物质文化遗产能够得到更多的保护和传承,让人们更好地了解和欣赏安徽的文化遗产。

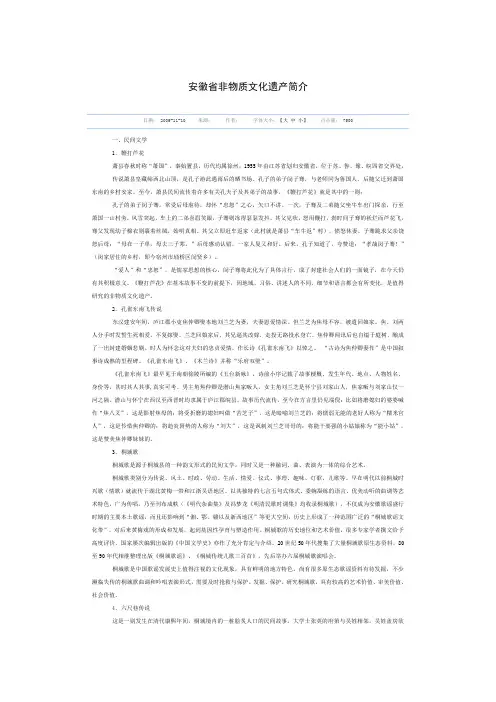

安徽省非物质文化遗产简介一、民间文学1.鞭打芦花萧县春秋时称“萧国”,秦始置县,历代均属徐州,1955年由江苏省划归安徽省,位于苏、鲁、豫、皖四省交界处。

传说萧县皇藏峪西北山顶,是孔子游此遇雨后的晒书场。

孔子的弟子闵子骞,与老师同为鲁国人,后随父迁到萧国东南的乡村安家。

至今,萧县民间流传着许多有关孔夫子及其弟子的故事。

《鞭打芦花》就是其中的一则:孔子的弟子闵子骞,常受后母虐待,却怀“忠恕”之心,矢口不讲。

一次,子骞及二弟随父坐牛车出门探亲,行至萧国一山村旁,风雪突起,车上的二弟喜眉笑眼,子骞则冻得瑟瑟发抖。

其父见状,怒用鞭打,刹时间子骞的袄烂而芦花飞,骞父发现幼子棉衣则裹着丝绒,始明真相。

其父立即赶车返家(此村就是萧县“车牛返”村),愤怒休妻。

子骞跪求父亲饶恕后母:“母在一子单,母去三子寒。

”后母感动认错,一家人复又和好。

后来,孔子知道了,夸赞道:“孝哉闵子骞!”(闵家居住的乡村,即今宿州市埇桥区闵贤乡)。

“爱人”和“忠恕”,是儒家思想的核心,闵子骞将此化为了具体言行,成了封建社会人们的一面镜子,在今天仍有其积极意义。

《鞭打芦花》在基本故事不变的前提下,因地域、习俗、讲述人的不同,细节和语言都会有所变化,是值得研究的非物质文化遗产。

2.孔雀东南飞传说东汉建安年间,庐江郡小吏焦仲卿娶本地刘兰芝为妻,夫妻恩爱情深。

但兰芝为焦母不容,被遣回娘家。

焦、刘两人分手时发誓生死相爱,不复嫁娶。

兰芝回娘家后,其兄逼其改嫁,走投无路投水身亡。

焦仲卿闻讯后也自缢于庭树,酿成了一出封建婚姻悲剧。

时人为怀念这对夫妇的忠贞爱情,作长诗《孔雀东南飞》以悼之。

“古诗为焦仲卿妻作”是中国叙事诗成熟的里程碑。

《孔雀东南飞》、《木兰诗》并称“乐府双壁”。

《孔雀东南飞》最早见于南朝徐陵所编的《玉台新咏》,诗前小序记载了故事梗概、发生年代、地点、人物姓名、身份等,其时其人其事,真实可考。

男主角焦仲卿是潜山焦家畈人,女主角刘兰芝是怀宁县刘家山人,焦家畈与刘家山仅一河之隔。

安徽省省级非物质文化遗产名录

安徽省文化遗产始终是安徽省继承传承文化、发展社会主义和创新时尚的重要资源。

近年来,安徽省把保护和传承省级非物质文化遗产摆在突出位置,制定了《安徽省省级非物质

文化遗产管理条例》,全面系统地把安徽省省级非物质文化遗产管理纳入法法规机制,保护和传承安徽省省级非物质文化遗产。

安徽省省级非物质文化遗产名录包括《安徽省梁祝》、《安徽省歌手文化》、《安徽省椎

茸场》、《安徽省板凳赞》、《安徽省小品》、《安徽省昌都拨片》等,共191项。

其中,《安徽省梁祝》是一首脍炙人口的非物质文化遗产,源远流长,形成了多种改编的曲调和

文学作品;《安徽省歌手文化》指口头文学音乐,它以几千种古老的承传方式保存着富含

安徽特色的民族贡献文化;《安徽省椎茸场》代表了安徽省野外椎茸摘抓行为,描绘了古

老椎茸摘抓习俗,传统文化和生态环境间的互动;《安徽省板凳赞》是南湖府土著一种祭

神赞歌,表达民间信仰精神,流传至今。

安徽省省级非物质文化遗产名录对传承和发展安徽非遗文化具有特殊的意义,它将安徽的

文脉延续和发扬光大,具有重要的文化价值和社会意义。

为宣传安徽省省级非物质文化遗产,支持社会参与和发展,激发文化保护热情,安徽省文化厅今后将结合“非遗”影像传播、少数民族文化,推出一系列重大活动。

不仅加强安徽省省级非物质文化遗产的社会管理,

更要加强社会保护意识,让安徽省省级非物质文化遗产持续传承和发展,让更多的安徽人

能够在传承中获得应有的尊重和自豪。

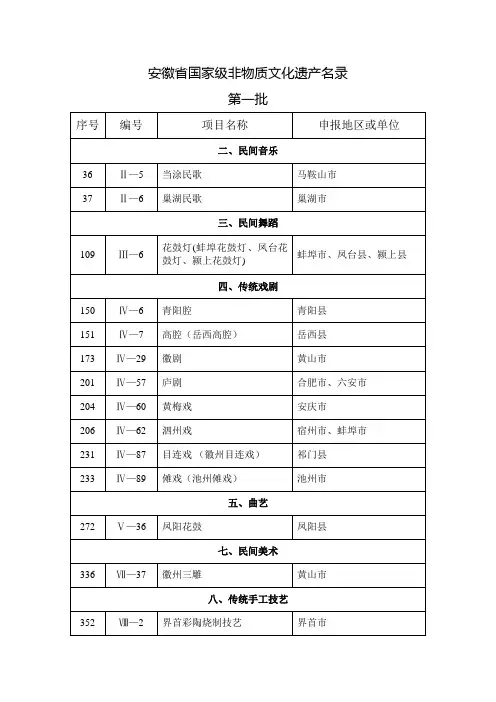

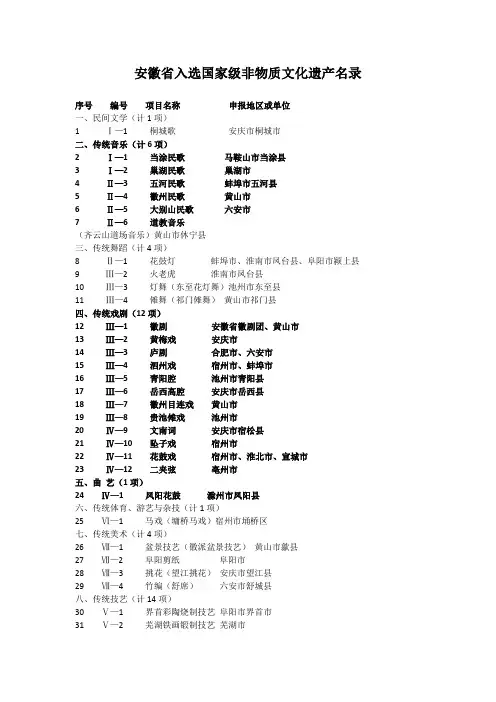

安徽省入选国家级非物质文化遗产名录序号编号项目名称申报地区或单位一、民间文学(计1项)1 Ⅰ—1 桐城歌安庆市桐城市二、传统音乐(计6项)2 Ⅰ—1 当涂民歌马鞍山市当涂县3 Ⅰ—2 巢湖民歌巢湖市4 Ⅱ—3 五河民歌蚌埠市五河县5 Ⅱ—4 徽州民歌黄山市6 Ⅱ—5 大别山民歌六安市7 Ⅱ—6 道教音乐(齐云山道场音乐)黄山市休宁县三、传统舞蹈(计4项)8 Ⅱ—1 花鼓灯蚌埠市、淮南市凤台县、阜阳市颍上县9 Ⅲ—2 火老虎淮南市凤台县10 Ⅲ—3 灯舞(东至花灯舞)池州市东至县11 Ⅲ—4 傩舞(祁门傩舞)黄山市祁门县四、传统戏剧(12项)12 Ⅲ—1 徽剧安徽省徽剧团、黄山市13 Ⅲ—2 黄梅戏安庆市14 Ⅲ—3 庐剧合肥市、六安市15 Ⅲ—4 泗州戏宿州市、蚌埠市16 Ⅲ—5 青阳腔池州市青阳县17 Ⅲ—6 岳西高腔安庆市岳西县18 Ⅲ—7 徽州目连戏黄山市19 Ⅲ—8 贵池傩戏池州市20 Ⅳ—9 文南词安庆市宿松县21 Ⅳ—10 坠子戏宿州市22 Ⅳ—11 花鼓戏宿州市、淮北市、宣城市23 Ⅳ—12 二夹弦亳州市五、曲艺(1项)24 Ⅳ—1 凤阳花鼓滁州市凤阳县六、传统体育、游艺与杂技(计1项)25 Ⅵ—1 马戏(墉桥马戏)宿州市埇桥区七、传统美术(计4项)26 Ⅶ—1 盆景技艺(徽派盆景技艺)黄山市歙县27 Ⅶ—2 阜阳剪纸阜阳市28 Ⅶ—3 挑花(望江挑花)安庆市望江县29 Ⅶ—4 竹编(舒席)六安市舒城县八、传统技艺(计14项)30 Ⅴ—1 界首彩陶烧制技艺阜阳市界首市31 Ⅴ—2 芜湖铁画锻制技艺芜湖市32 Ⅴ—3 万安罗盘制作技艺黄山市休宁县33 Ⅴ—4 宣纸制作技艺宣城市泾县34 Ⅴ—5 徽墨制作技艺宣城市绩溪县,黄山市歙县、屯溪区35 Ⅴ—6 歙砚制作技艺黄山市歙县36 Ⅴ—7 徽州三雕黄山市37 Ⅷ—8 漆器髹饰技艺黄山市屯溪区38 Ⅷ—9 纸笺加工技艺巢湖市39 Ⅷ—10 红茶制作技艺黄山市祁门县40 Ⅷ—11 宣笔制作技艺宣城市41 Ⅷ—12 绿茶制作技艺黄山市徽州区、黄山区、(黄山毛峰、太平猴魁、六安瓜片)六安市裕安区42 Ⅷ—13 徽派传统民居营造技艺黄山市43 Ⅷ—14 桑皮纸制作技艺安庆市潜山县、岳西县九、传统医药(无)十、民俗(计4项)44 Ⅹ—1 珠算黄山市屯溪区、中国珠算心算协会(程大位珠算法、珠算文化)45 Ⅹ—2 界首书会阜阳市界首市46 Ⅹ—3 抬阁(肘阁抬阁)六安市寿县、阜阳市临泉县47 Ⅹ—4 肥东洋蛇灯合肥市肥东县安徽省省级非物质文化遗产(戏曲类)四、传统戏剧(一)梨簧戏申报单位:芜湖市芜湖梨簧戏,具有近三百年的悠久历史,是芜湖人十分喜爱的“草根戏”。

安徽非物质文化遗产发展统计表安徽省是中国较为富裕的省份之一,不仅有着独具特色的物质文化遗产,同时也有着丰富的非物质文化遗产。

安徽非物质文化遗产的内容涵盖了民俗文化、音乐舞蹈、戏曲艺术、手工艺术等多个方面,被誉为“非遗大省”。

一、民俗文化类1、草鞋制作技艺:草鞋作为一种民间的传统鞋履,根据不同的地域、季节、社会阶层和性别的不同,制作方法分化成了多个流派。

2、饴糖制作技艺:饴糖作为一种古老的传统糖食,广泛流传于中国南方,是一种以米粉和芝麻为主要原料制成的硬糖。

3、安徽滚饼:是安徽北部区域的一种传统糕点,食材包括粘米粉、葱花、鸡蛋等,它外形呈圆柱形,内部层层叠叠,口感鲜香,深受广大食客喜爱。

二、音乐舞蹈类1、花鼓戏:花鼓戏是安徽省的传统戏曲之一,以琵琶、花鼓、大鼓为主要乐器,唱腔婉转动听。

2、皖南戏:皖南戏是中国南方地区传统戏曲之一,呈现南方地域特色,代表剧目有《梁山伯与祝英台》、《西厢记》等。

3、奇门遁甲舞:奇门遁甲舞是安徽省民间舞蹈之一,它源自道教奇门遁甲宗教仪式,具有传统性和民俗性的融合。

三、手工艺术类1、皮影戏:皮影戏是安徽省传统的古老手工艺,采用羊皮或牛皮等原材料制作出来的展示人物形象的艺术品。

2、阳泉竹编:阳泉竹编是安徽省著名的手工艺术之一,采用阳泉竹片制作而成的各种实用、装饰性竹制品。

3、锦绣安徽刺绣:锦绣安徽刺绣是中国传统手工艺品之一,源于安徽省南部省会合肥市“容城刺绣”,锦绣安徽刺绣兼具装饰性、实用性和收藏价值。

以上仅是安徽省部分非物质文化遗产的代表介绍,这些文化遗产均具有地域性、特色性和历史性,凝聚了中华民族的智慧和精华,也为人们展示了安徽的独特魅力。

随着时代的变迁,我们希望安徽的非物质文化遗产能够永久传承下去,成为国家文化的一部分,同时也成为广大民众的宝贵财富。

安徽省人民政府关于公布安徽省第一批省级非物

质文化遗产名录的通知

皖政〔2006〕106号

各市、县人民政府,省政府各部门、各直属机构:

省政府批准省文化厅确定的安徽省第一批省级非物质文化遗产名录(共计83项),现予公布。

省级非物质文化遗产所在地各级政府和有关部门要按照《安徽省人民政府关于加强文化遗产保护的通知》(皖政〔2006〕40号)有关要求,认真贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针,切实做好非物质文化遗产的保护、管理和合理利用工作。

安徽省人民政府安徽省首批非物质文化遗产省级名录。