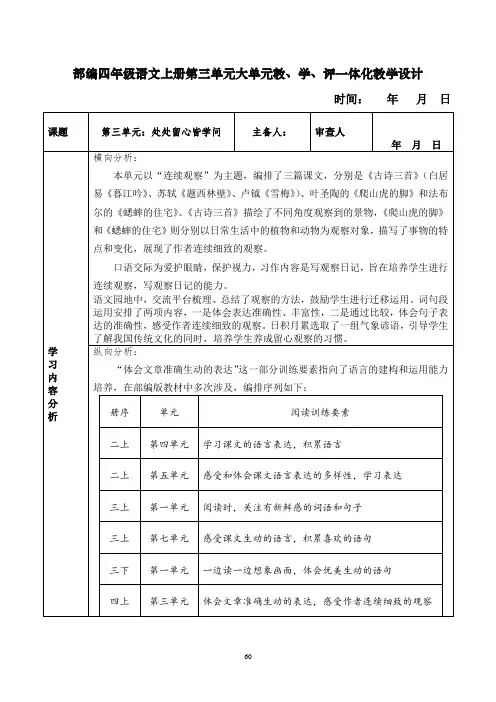

部编人教版四年级语文上册第三单元传统文化鉴赏:处处留心皆学问

- 格式:pptx

- 大小:7.89 MB

- 文档页数:21

古诗三首【课前解析】关注古诗画面:《暮江吟》是唐代诗人白居易的一首七言绝句,诗人用浅白的语言,描绘出他观察到的美妙景色:红日西沉,余晖铺洒在江面上,使得江水受到光处呈现出红色,未受到光处呈现出青绿色。

九月初三的夜晚,多么叫人喜爱啊!那露珠像珍珠一样闪烁发亮,月亮如同一张弯弓挂在空中;《题西林壁》是宋代诗人苏轼题写在庐山西林寺墙上的一首七言绝句,是他游遍庐山之后的题咏:从正面看,山岭连绵起伏,从侧面看,山峰巍峨耸立,从远处、近处、高处、低处看,庐山会呈现出不同的样子。

之所以认不清庐山真正的面貌,是因为我正身处庐山之中;《雪梅》是宋代诗人卢钺的一首七言绝句,诗人用妙趣横生的语言描写了他眼中的梅和雪:梅和雪都认为自己占尽春色,谁也不肯服输。

这可憋坏了文人墨客,难以评议二者的高下。

其实,梅在晶莹洁白上应是比雪差三分的,而雪却又输给梅所带的一段清香。

关注古诗意境:三首古诗均配有插图,勾勒了诗中描写的景物,画面简洁,却意境深远。

《暮江吟》表现了诗人伫立江边欣赏“残阳铺水中”的画面,《题西林壁》和读者走进了连绵起伏的远山与高耸的峰峦,《雪梅》让读者看到了枝头的雪与梅融为一体的景象。

关注诗人观察角度和古诗情感:通过诗人的视角,我们和白居易看到了从黄昏时分起,一直游赏到夜间看到的美丽景色,从而吟成了清新的诗歌,表达了诗人对眼前景色的喜爱之情;苏轼带我们看到了,随着观察点的变化,庐山呈现出的景象也各不相同。

全诗道出了一个朴素而又重要的道理:当人没有跳出局部从整体观察时,就很难认清事物的真相与全貌;宋代诗人卢钺眼中的梅和雪进行对比,其意不在评判高下,而是启发读者认识到二者是各有所长的。

【教学目标】1.认识“暮、瑟”等6个生字,读准多音字“降”,会写“暮、吟”等12个字。

2.理解诗句的意思,了解诗所描写的景色,有感情地朗读。

3.能借助注释、插图理解诗句的意思,感悟其中蕴含的道理;能展开想象,用自己的话说出诗句描绘的景象。

部编版语文四年级上册第三单元每课知识重点单元分析单元主题处处留心皆学问——“连续观察”是本单元的人文主题,阅读训练要素是“体会文章准确生动的表达,感受作者连续细致的观察”,表达训练要素是“进行连续观察,学写观察日记”。

本单元围绕“连续观察”这一主题,编排了三篇课文,分别是《古诗三首》描绘了从不同角度观察到的景物;《爬山虎的脚》和《蟋蟀的住宅》分别以日常生活中的植物和动物为观察对象,描写了事物的特点和变化,展现了作者连续细致的观察。

这个单元还编排了与专题相关的“阅读衔接”“资料袋”,以“爱护眼睛,保护视力”为主题的口语交际,以“写观察日记”为主题的习作以及语文园地。

所有语文活动有机的整合在一起,对于综合提高学生的语文素养是有利的。

阅读要素《爬山虎的脚》以准确形象的语言,描写了爬山虎叶子和脚的细微变化,以及爬山虎向上攀爬的过程。

《蟋蟀的住宅》以准确生动的表达,再现了蟋蟀住宅的特点和修建过程。

两篇课文都旨在引导学生通过准确生动的表达,感受作者连续细致的观察。

“交流平台”则梳理、总结了观察的方法,鼓励学生进行迁移运用。

此外,本单元还编排了与主题相关的“资料袋”和“阅读链接”。

“资料袋”帮助学生养成连续观察并进行记录的习惯,“阅读链接”引导学生了解观察日记的内容和写法。

无论是《爬山虎的脚》后面的“资料袋”,还是单元习作,都在强调观察记录的方法,一是表格形式,二是图文结合。

教学内容古诗三首教材分析:本课的三首古诗都是描绘景物的。

其中,《暮江吟》抒发了对自然美景的喜爱之情,《题西林壁》和《雪梅》则在描写景物之余寄寓了一定的道理。

《暮江吟》是唐代诗人白居易的一首七言绝句,诗人用浅白的语言,描绘出他观察到的美妙景色。

诗的大意是:红日西沉,余晖铺酒在江面上,使得江水受光处呈现出红色,未受光处呈现出青绿色。

九月初三的夜晚,多么叫人喜爱啊!那露珠像珍珠一样闪烁发光,月亮如同一张弯弓挂在空中。

诗的前两句写日暮时分,夕阳与江水相映成趣,“一道”与“铺”写出夕阳余晖是酒满江面的,而“瑟瑟”和“红”的颜色对比,能让人产生丰富的想象。

部编版语文四年级上册第三单元大单元一等奖创新教学设计部编版语文四年级上册第三单元大单元教学设计01大单元大主题统编四年级上册第三单元以“处处留心皆学问”为主题,本单元的阅读教学训练要素是体会准确生动的表达,感受作者连续细致的观察;表达教学训练要素是进行连续观察,学写观察日记。

结合本单元的单元页、单元课文内容、口语交际、习作,本单元的学习就是以学生生活为基础,在单元课文学习中通过”识字与写字、阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等”语文实践活动中,去学习作者是如何对一个观察对象,进行连续观察,记录观察对象的变化,写出观察的过程及观察时的心情和感受,且在这样的探究过程中,养成留心观察的习惯。

围绕这个总体要求,结合科学学科、美术学科,开展跨学科主题学习活动,可以拟定本单元的跨学科学习大主题为:留心自然变化,准确形象表达02大主题大目标本单编排了《古诗三首》主要讲了从不同的角度观察到的景物,其中《暮江吟》主要写了诗人在夕阳西沉时所观察到的江边的景色;《题西林壁》主要写了诗人在庐山从不同的角度观察到的不同景色;《雪梅》主要写了作者观察到的枝头梅花和雪花景色;《爬山虎的脚》主要通过细致连续观察爬山虎的叶子和脚,及他向上爬的过程,并用准确形象的语言描述出来。

《蟋蟀的住宅》通过连续细致地观察蟋蟀住宅的特点及修建过程,并用准确形象的语言表达出来根据本单元的课文特点和总体要求,围绕单元主题,将本单元的目标拟定为:【识字与写字】1.认识22个生字,读准2个多音字,会写40个字,会写32个词语。

2.能有感情地朗读课文,背诵古诗三首,默写《题西林壁》。

3.抄写表达准确形象的句子【阅读与鉴赏】1.能借助注释、插图理解诗句意思,用自己的话说说想象到的景2.能通过准确生动地表达,感受作者连续细致的观察3.能留心周围事物,养成连续观察的习惯,学习做好观察记录【表达与交流】1. 能进行连续观察,通过观察日记记录观察对象变化2. 分享观察日记,并进行评价【梳理与探究】1.感受不同媒介的表达效果,学习跨媒介阅读与运用,初步运用多种方法整理和呈现信息。

《古诗三首》课堂教学设计一、教材分析本课是四年级上册第三单元的第一篇精读课文。

本单元的语文要素是“体会文章准确生动的表达,感受作者连续细致的观察”。

顺承三年级“留心生活,细致观察事物”,进一步引导学生学习。

这一单元专题,取材都与观察大自然景物相关。

三首古诗也都描绘从不同角度观察到的景物。

其中《暮江吟》抒发了对自然美景的喜爱之情,《题西林壁》、《雪梅》则在描写景物之余寄寓了一定的道理。

整篇课文用2课时完成。

本节课主要是学习后两首诗《题西林壁》《雪梅》,这两首同时都是借物喻理诗。

一个课时完成。

二学情分析(一)对于刚步入四年级的学生而言,他们对于写景文章早了有初步的认识,对于古诗的学习方法也有了一定的积累。

但“诗歌不是无情物,字字句句吐衷肠。

”古诗的意境、情趣的理解没有引导很难深入,而且借物喻理的诗还是小学阶段第一次接触,所以还是有很大的难度。

(二)古诗教学除了多读多悟,还需要创设恰当的情景,才能让学生产生共鸣,从而受到感染,激发浓厚的情趣,体味诗中的意境和作者的情感。

对于古诗的学习方法已经有了一定的积累,所以要充分利用学生的学习能力,激发学生的兴趣,采用在自主合作学习的学习方式,在学习过程中让学生获取最大限度的收获。

(三)课前,学生需要积累一部分描写雪和梅的文章,对雪和梅这两种事物有初步的了解和认识。

三、教学目标1.识字教学重在读准翘舌音“降”“逊”。

重点指导半包围结构的书写,感受汉字之美。

(重点)2. 有感情朗读古诗、背诵古诗《雪梅》《题西林壁》。

3.了解借物喻理诗的特点,在明白古诗意思的基础上理解诗中所含的哲理:①观察角度不同,观察效果不同。

②万物都自己的优缺点。

(难点)4. 巩固古诗学习四步法,并用合作学习法迁移运用到《题西林壁》。

四、教学准备教师准备:阅读和古诗《雪梅》《题西林壁》相关诗词评析、相关景观的资料;制作多媒体课件。

学生准备:阅读描写雪和梅的文章,查找与古诗相关的资料;预习课文。

四、课时安排1 课时五教学过程:一创设情境,走近古诗(一)静静地欣赏动态视频雪梅图。

第三单元处处留心皆学问本组概述本单元课文主要是围绕“处处留心,连续观察”这个主题进行编排的。

主要由《古诗三首》《爬山虎的脚》《蟋蟀的住宅》三篇课文组成。

目的是使学生学会观察的方法,进行连续观察,让学生进行细致、仔细地描写,体会文章准确生动的表达对事物的描写。

设计理念主题阅读教学,主要是让学生掌握阅读的方法和技巧,运用学到的方法快速地在同一单元主题下进行大量的阅读,达到主题阅读倡导的无师自通,“不求知识统一,力求自主创新”的个性化阅读。

本设计,我主要是通过“单元导读”让学生明白本单元的阅读内容和阅读方法,提炼本单元的单元主题。

然后通过有感情的朗读,学习并运用观察方法描写事物,热爱大自然,绿色环保意识,表达自己的感受。

教学本组教材可用14课时完成。

单元教学内容:部教版小学语文第四册第三单元课文:《古诗三首》《爬山虎的脚》《蟋蟀的住宅》单元教学目标:“一主”目标:1、能正确认识并理解课文中出现的生字、新词;能正确读写书后四字格中的生字。

2、正确、流利、有感情地朗读课文,初步把握文章主要内容。

3、通过看图、学文,感受作者认真细致、多角度观察事物的方法。

4、引导学生学习作者观察和表达的方法,养成留心观察周围事物的习惯和能力。

“两翼”目标:1、阅读《爬山虎的脚》2篇文章,3篇古诗,背诵喜爱的诗文。

2、在批注式阅读中学习观察事物的方法。

单元教学重难点:1. 阅读时尝试从不同角度去思考,提出自己的问题。

这是本单元的语文要素,旨在引导学生从不同角度去思考,提出自己的问题。

2.写一个人,注意把印象最深的地方写出来。

3、本单元安排了习作《写观察日记》,培养孩子们观察的兴趣,养成留心观察周围事物的好习惯。

教法学法:教师引导学生自主学习《处处留心皆学问》14课时教学设计流程单元教学要点和课时安排1.师:诗人白居易离开京城,到杭州任职的途中,心情非常地愉快,写下这首诗,通过课前的预习,谁来说说题目的意思?(指名说题目的意思)2.师:现在请同学自由朗读这首诗,通过图文结合或联系上下文理解诗中的字、词,不懂的字用“△”标出。

四年级语文上册第三单元单元先导课《处处留心皆学问》临沭街道中心小学一、【教学内容】:四篇课文:9.《古诗三首》10《爬山虎的脚》11.《蟋蟀的住宅》和口语交际、习作、语文园地。

二、【教学目标】:1.会读、会用、会写本单元生字新词,理解重点词语。

2.通过检查朗读难读句和重点段,读正确、读通顺本单元的课文。

3.通过填写预习单,整体感知课文,了解课文的主要内容,进一步认识写观察日记的新形势,初步感受观察的乐趣。

三、【教学过程】:课前谈话:孩子们坐的可真精神,老师就喜欢你们这样的孩子!今天,我们一起来上一节单元先导课,孩子们,有信心吗?看到孩子们自信的表情,听到这响亮的回答,老师相信同学们一定都做好了充分的准备!孩子们,现在咱们上课好吗?上课!一.单元导读,整体感知请同学们打开课本33页的单元扉页,一起来看一看单元扉页的左上方。

齐读:处处留心皆学问。

(板书)同学们,读了这句话,你知道了什么?生:……师:是呀,这句话告诉我们在生活中,只要留心观察,就能从一些细小的地方,平常的事情中获得知识。

这就是本单元的人文主题。

咱们再看看右下方,谁愿意给大家读一读?指生读。

孩子们,这是本单元的语文要素,也是本单元要重点掌握的内容。

二. 目标定向,自主学习围绕这一人文主体和语文要素,本单元都为我们安排了哪些内容呢?(生:……)孩子们,我们一起来看一看,除了课文,还安排了哪些内容?孩子,你有一双善于发现的慧眼。

除此之外,还有哪些?瞧,这就是本单元的所有内容,课前,已经布置大家根据自学要求进行了预习,不知大家预习的怎么样了呢?下面,我们就以闯关的形式进行检查。

三. 合作交流,点拨引导1.第一关“字词关”闯关之前先来一个预备小热身,通过预习你能猜出这些字谜的谜底吗?(评:聪明机智反应快,接下来我们闯关正式开始!)首先,我们来闯第一关“字词关”,大家来读过关要求:我能正确认读、书写和理解本单元的生字新词,并能够合理运用。

出示本组要求会认的生字新词。

第三单元单元教学总览【教材分析】1.单元主题本单元课文是围绕“处处留心皆学问”这个专题编排的。

由《古诗三首》《爬山虎的脚》和《蟋蟀的住宅》三篇精读课文组成。

《暮江吟》一诗构思精妙,摄取两幅幽美的自然界的画面加以组接:一幅是夕阳西沉、晚霞映江,一幅是弯月初升、夜色朦胧;《题西林壁》写庐山变化多姿的面貌,借景说理,揭示了一种生活哲理;《雪梅》咏物说理,咏物贴切自然,合乎情理,说理精辟深刻,富有启示性;《爬山虎的脚》细致观察了爬山虎生长的地方、爬山虎的叶子和爬山虎脚的形状和特点,以及它是如何向上爬的,启发学生深入观察周围的事物;《蟋蟀的住宅》介绍了蟋蟀的住宅特点和修建经过,这是通过作者长期、深入地观察得知的,启示学生们在日常生活中留心观察,在观察中发现自然的奥秘。

2.单元重点(1)了解观察方法,体会文章准确生动的表达。

这是本单元的语文要素,旨在了解观察的方法,体会文章准确生动的表达。

《古诗三首》一文的学习中,是通过有感情的朗读古诗体会作者在古诗中表达的感情,同时培养学生的朗读能力,赏析诗歌的能力和想象能力;《爬山虎的脚》一文鼓励学生,要通过学习作者的观察方法和表达方法,培养留心观察周围事物的能力。

《蟋蟀的住宅》一文教学中,学习作者认真观察的方法,能引导学生根据细致观察,感受作者对大自然无限热爱的生活情趣。

教学时注意引导学生学习作者观察和表达的方法,养成留心观察周围事物的习惯和能力。

(2)进行连续观察,学写观察日记。

本单元安排了习作《写观察日记》,通过引导,让学生运用好眼、耳、心等感官,懂得关注现实、仔细观察、积累生活素材的道理。

理解写观察日记要围绕写作中心,联系广泛、多角度思考,养成写日记的好习惯。

培养孩子观察的兴趣,让孩子养成留心周围事物的好习惯。

【学情分析】该阶段学生已经掌握了一定的观察方法,具备了一定的观察能力,对所介绍的新鲜事物会表现出极大的兴趣,在课堂上肯动脑筋,但缺少深入、细致观察的经验,且大多数学生抽象思维能力弱于形象思维能力,语言表达滞后于直观感受。

《古诗三首》说课稿古代的诗人虽然不太有我们今天常说的那样系统的“科学理性精神”,但却常常善于观察、善于存疑、善于发现、善于总结,许多方面都是“有心人”。

学习这一课,我们可以看到从风景里、生活中,诗人们的慧眼发现的意境、哲理、精神。

“处处留心皆学问”,我们应当向他们学习。

《暮江吟》一、谈话、板书课题。

《暮江吟》1、了解作者(同学们知道这首诗是哪个朝代、哪位诗人的作品?)板书:唐代:白居易2、简介作者:(白居易是我国唐代最著名的诗人之一,他和李白、杜甫一样写下了许多千古名句流传至今。

)3、释题:暮江吟的“吟”是什么意思?(歌颂、赞美)歌颂赞美什么时候、什么地方的景色?“暮”是指一天的什么时候?(傍晚)赞美了傍晚什么地方的景色?(江上景色)指名说:歌颂傍晚江上的景色。

二、听录音朗读两遍,小声自由朗读5遍。

要求:1、基本会背;2、注意这首诗写的是什么时间,什么地点的那些景物?3、体会作者的思想感情。

三、再听录音朗读,指导朗读技巧。

(要求语速缓慢,读出抑扬顿挫)四、分组讨论要求2的问题、指名回答板书:时间:傍晚—夜晚(深秋)地点:江边景物:太阳、江水、露珠、月亮。

五、学习前两句诗,出示投影片(夕阳西下的江上景色)指导看图。

“一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。

”1、问:一道残阳指的是什么时候的太阳?“铺”是什么意思?太阳照在什么地方?指名翻译:夕阳斜照在江面上。

(江面出现了什么样的景色?)“瑟”是什么意思?(碧绿色)译:江水一半呈碧绿色,一半呈红色。

2、小结:通过学习前两句诗,我们知道了前两句诗主要写傍晚时分,夕阳斜照在江面上是什么样的景色,现在请同学们闭上眼睛,我们一起欣赏和想象当时那美丽的意境。

师述:夕阳渐渐地落下去,晚霞映红了天空,夕阳的余辉洒在了宽阔的江面上,忽然间,江水似乎分成两半,这一半是碧绿碧绿的,那一半是鲜红鲜红的,微风轻轻地拂过江面,江水泛起了粼粼波纹,像一颗颗闪光的宝石,又像空中闪烁的繁星。

小学语文教学·人物2020.11|统编本四年级上册第三单元围绕“处处留心皆学问”这一主题,编排了三篇课文,分别是《古诗三首》(白居易的《暮江吟》、苏轼的《题西林壁》、卢钺的《雪梅》)、叶圣陶的《爬山虎的脚》和法布尔的《蟋蟀的住宅》,以及“口语交际:爱护眼睛,保护视力”“习作:写观察日记”和“语文园地”。

教材中所选诗文都是基于作者长期细致观察的表达,与“留心观察”这一主题非常契合。

一、阅读训练要素解读本单元最重要的阅读训练要素是“体会文章准确生动的表达,感受作者连续细致的观察”,而“体会文章准确生动的表达”这一部分指向了语言的建构和运用能力的培养,在统编本教材中多次涉及。

从二年级上册开始,统编本教材就特别注重培养学生学习课文的语言表达,积累语言。

小学低段教材更侧重于感受和体会语言表达的多样性。

中段开始,教材强调阅读时关注有新鲜感的词语和句子,借助图像化手段,体会优美生动的表达。

随着学生年龄的增长和思维能力的发展,到四年级下册的时候,教材在“生动”的基础上增加了“准确”这一要求,从“生动”到“准确生动”,其实是一个质的飞越。

再说“观察”相关话题,三年级上册第五单元的人文主题是“留心观察”,阅读训练要素是“体会作者是怎样留心观察周围事物的”,两篇选文分别是《搭船的鸟》和《金色的草地》。

《搭船的鸟》以一个孩子的口吻写了他在大自然中认识翠鸟的过程,写到了翠鸟的样子美、动作快。

正因为细致观察,“我”才能听到雨点打在船篷上“沙啦、沙啦”的响音,才能在翠鸟一出现时就观察到羽毛是翠绿的,翅膀带着一些蓝色,还有一张红色的长嘴,才能看到翠鸟捕鱼时“冲”“飞”“衔”“站”“吞”等一系列敏捷的动作。

《金色的草地》描述了作者和弟弟在草地上吹蒲公英种子玩乐的情形,并解释了草地变色的原因,同样是因为细致观察,作者才能发现草地颜色的变化跟时间的早晚、蒲公英的开合存在着关系。

两篇选文均侧重于细致观察。

综上所述,学生在前期的学习体验中,已经有了“体会文|汪晴并告诫孩子们要像花生那样不慕虚荣,注重内在。