初中语文阅读专项4-明晰线索

- 格式:pptx

- 大小:2.03 MB

- 文档页数:14

知识导入【阅读】知识点解析记叙文的线索线索,是贯串文章始终的脉络。

作者通过线索将表现中心的材料联珠缀玉般地交织起来,使文章的各个层次贯通弥合,形成一个严密的整体。

把握文章的线索,有助于理清作者的行文脉络,更好地把握文章内容,理解文章主旨。

▲命题形式1.本文的行文线索是什么?2.本文是以什么为线索组织材料的?▲解题思路把握文章的线索可按照以下方法:第一、明确几种常见的线索:(1)以核心人物为线索;(2)以核心事物为线索;(3)以核心事件为线索;(4)以时间为线索;(5)以地点转换为线索;(6)以作者的情感变化为线索。

第二、关注文章标题。

有的标题本身就是文章的线索,有的标题包含线索的因素。

第三、关注文中反复出现的词语、句子。

这些反复出现的词语、句子往往是为了突出强调文章的主题,同时也显示了文章的脉络层次。

第四、找文中的议论抒情句,因为文章中的“情”通常是文章组织材料的重要线索。

第五、有的文章同时具有一明一暗两条线索,复杂记叙文多采用此法,对此要善于分辨。

▲答题格式本文以……(某事/某物/时间推移/地点转换/情感变化)为线索。

叙述的人称,实质上是作者叙述时的观察点、立足点问题,也就是叙述一个人、一件事时,是以作者自己的角度来写,还是以他人的角度来写的问题。

在阅读时把握好记叙的人称对于理解文章主题,把握人物情感,理清文章思路都是非常重要的。

例题讲解走进一片雪花的温暖①越是寒冷的天气,雪花落得越勤。

其实,一生最寒冷的际遇中,总会凝结出一些直入人心的美好。

冬季并不能将一切冻结,比如那些流淌的风,料峭的树,比如那些酸涩而充满希望的心,都会在冰封雪地中生机盎然。

②喜欢飘雪的日子,喜欢走进那一片苍茫的洒落中,身前身后都是舞动的精灵。

女儿学校的门前,有一个卖冰糖葫芦的中年女人,在她的三轮车上,一根横着的圆木跑上,插满了红红的冰糖葫芦,她穿着一件绿色的旧军大衣,头上裹一条蓝色的头巾,脸上洋溢着暖暖的笑。

孩子们都愿意买她的冰糖葫芦,我问女儿为什么,她说喜欢阿姨的笑。

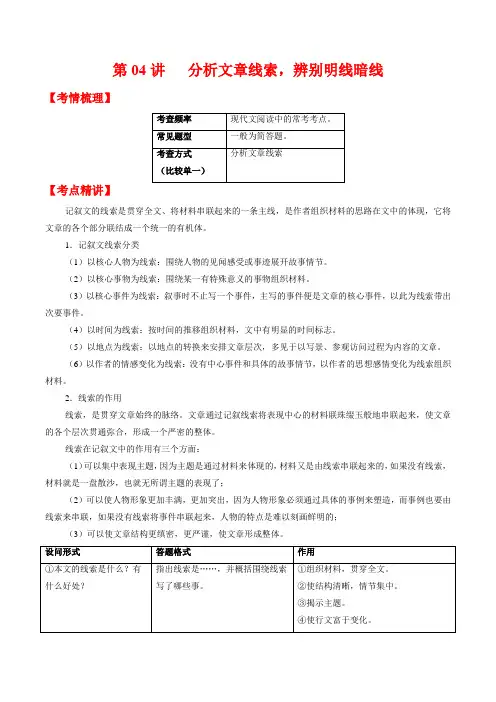

第04讲分析文章线索,辨别明线暗线【考情梳理】【考点精讲】记叙文的线索是贯穿全文、将材料串联起来的一条主线,是作者组织材料的思路在文中的体现,它将文章的各个部分联结成一个统一的有机体。

1.记叙文线索分类(1)以核心人物为线索:围绕人物的见闻感受或事迹展开故事情节。

(2)以核心事物为线索:围绕某一有特殊意义的事物组织材料。

(3)以核心事件为线索:叙事时不止写一个事件,主写的事件便是文章的核心事件,以此为线索带出次要事件。

(4)以时间为线索:按时间的推移组织材料,文中有明显的时间标志。

(5)以地点为线索:以地点的转换来安排文章层次,多见于以写景、参观访问过程为内容的文章。

(6)以作者的情感变化为线索:没有中心事件和具体的故事情节,以作者的思想感情变化为线索组织材料。

2.线索的作用线索,是贯穿文章始终的脉络。

文章通过记叙线索将表现中心的材料联珠缀玉般地串联起来,使文章的各个层次贯通弥合,形成一个严密的整体。

线索在记叙文中的作用有三个方面:(1)可以集中表现主题,因为主题是通过材料来体现的,材料又是由线索串联起来的,如果没有线索,材料就是一盘散沙,也就无所谓主题的表现了;(2)可以使人物形象更加丰满,更加突出,因为人物形象必须通过具体的事例来塑造,而事例也要由线索来串联,如果没有线索将事件串联起来,人物的特点是难以刻画鲜明的;(3)可以使文章结构更缜密,更严谨,使文章形成整体。

1.确定文章线索(1)明确几条常见的线索:某个有意义的实物,某个中心事件,某个中心人物,时间、地点的转换,作者思想感情的变化等。

(2)关注文章的标题,很多文章的标题直接揭示了文章的线索,或包含线索的因素。

(3)关注文中反复出现的人、事、物或语句。

(4)关注文中的议论、抒情句。

记叙文中的议论、抒情句多为画龙点睛的重要语句,往往隐含着文章的线索。

(5)需要注意的是,有些文章的线索不止一条,往往有几条线索同时起着作用。

如明线和暗线相互交织,主线和副线相互交织。

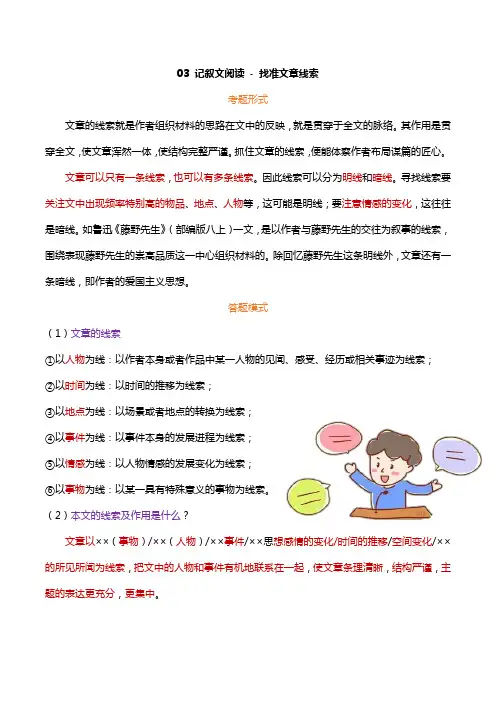

03 记叙文阅读- 找准文章线索考题形式文章的线索就是作者组织材料的思路在文中的反映,就是贯穿于全文的脉络。

其作用是贯穿全文,使文章浑然一体,使结构完整严谨。

抓住文章的线索,便能体察作者布局谋篇的匠心。

文章可以只有一条线索,也可以有多条线索。

因此线索可以分为明线和暗线。

寻找线索要关注文中出现频率特别高的物品、地点、人物等,这可能是明线;要注意情感的变化,这往往是暗线。

如鲁迅《藤野先生》(部编版八上)一文,是以作者与藤野先生的交往为叙事的线索,围绕表现藤野先生的崇高品质这一中心组织材料的。

除回忆藤野先生这条明线外,文章还有一条暗线,即作者的爱国主义思想。

答题模式(1)文章的线索①以人物为线:以作者本身或者作品中某一人物的见闻、感受、经历或相关事迹为线索;②以时间为线:以时间的推移为线索;③以地点为线:以场景或者地点的转换为线索;④以事件为线:以事件本身的发展进程为线索;⑤以情感为线:以人物情感的发展变化为线索;⑥以事物为线:以某一具有特殊意义的事物为线索。

(2)本文的线索及作用是什么?文章以××(事物)/××(人物)/××事件/××思想感情的变化/时间的推移/空间变化/××的所见所闻为线索,把文中的人物和事件有机地联系在一起,使文章条理清晰,结构严谨,主题的表达更充分,更集中。

你学会了吗?我们来挑战一下下面的试题吧!(一)母亲的萝卜条包子张星船①五一带着儿子回农村老家看望父母,父母沟壑纵横的脸上开出了灿烂的花朵。

父亲从菜地里割回了新鲜韭菜,母亲忙着和面。

我一惊,“不是说好了去饭店吃饭吗?”父母已年过古稀,身体虚弱,我不愿让他们再费事做饭,便提前预定了饭店。

母亲嗔怪着:“守着家呢,花那闲钱干什么?”“我们自己做饭太麻烦了,去饭店省事嘛。

”母亲爱怜地笑着说:“家里有你最爱吃的春韭馅儿包子,饭店里有吗?”我无奈地耸耸肩,吐了吐舌头,便赶紧帮着父母忙活起来。

![[线索,散文,过程]理清线索,让散文阅读过程更加清晰](https://uimg.taocdn.com/16b9b7e067ec102de3bd89be.webp)

理清线索,让散文阅读过程更加清晰摘要:在初中语文散文阅读教学中理清文本的线索,可以让阅读教学过程更加明晰。

本文从把握线索,理清散文思路;理解文眼,抓住散文主旨;整篇研读,提高阅读能力;注重体验,进行个性阅读四个方面进行阐述,旨在提高阅读教学质量。

关键词:初中语文;散文阅读;线索;教学初中语文课本中编排了很多文质兼美的散文名篇,编者的目的是让学生通过文本的阅读领略语言大师的风格。

阅读散文可以丰富自己的知识内涵,拓展视野,进而提升自己的审美鉴赏能力。

然而,要达到这样的目的,教师首先要引导学生理清文本的线索,才能理解散文独特的构思。

因此,教师应该通过反复的品读与感受揣摩和体悟作者在文中抒发的情怀,进一步理解散文。

一、把握线索,理清散文思路散文的结构是形散而神不散。

散文的取材不受时间与空间的束缚。

凡抒发之情通过一条线索连缀成篇。

因此,线索就是散文的脉络。

这就要求教师在散文教学中必须帮助学生理清线索,从而让学生清晰地把握作者的思路,才能正确地理解文章主旨。

例如:在教学《腾野先生》时,应该说这篇文章的结构是很“散”的。

作者以反讽的手法写清国留学生赏樱花与学跳舞,然后写“我”为什么从东京到烟台去学医。

这篇散文融入的内容十分丰富,从时间跨度上看约有20年,叙述的事件约10件之多,而且刻画的人物众多。

但作者在记叙与抒情中无不围绕赞颂藤野先生高尚的品格为线索。

随着时间的变化以及自己情感的变化,把众多的题材与生活片段串联到一块,有力地突出了文章的主旨。

这中间的线索有明有暗,所以教师要注意引导学生理清楚线索对于解读文本的作用。

在教学过程中,通过精心设计提问来启发学生思考,这样才能把握文章的结构,从而为理解文章的主题思想服务。

二、抓住文眼,理解散文主旨诗有诗眼,文有文眼。

散文的文眼可以在篇首,也可以在篇末或篇中。

文眼是作者独具匠心的构思,反映了深刻的文章内涵。

文眼对文章的主题具有画龙点睛的作用。

抓住了文眼,也就抓住了文章的主旨。

解答现代文阅读线索题的三种方法在叙事性文章或文学作品中,要运用一定的方法,按照一定的顺序,把材料或故事串联起来。

这样,叙述的条理才会清楚、明晰.这个把材料或故事串联起来的东西,就叫作“线索”。

通俗地说,线索是贯串全文的脉络。

在一般的文章中,线索的作用是把一个个材料串联起来,使文章形成一个有机的整体。

在文学作品中,线索的作用是把足以显示人物性格的各个事件,连贯成为一个艺术整体.没有线索,材料、故事是零散的,就难以形成文章或文学作品。

线索不确定,就无从谈结构。

一般说来,内容简单、事件单一的短篇文学作品,大都只有一条线索,称为单线;内容丰富、事件复杂的长篇文学作品,大都有两条或两条以上的线索,称为复线。

复线按作用不同,一般可以分为主线、副线或明线、暗线.像鲁迅的小说《药》就以华家的故事为明线,夏家的故事为暗线.高考现代文阅读线索题的常见设题类型主要有以下三种:①指出文本中线索的语言标志。

②指出文本的线索是什么。

③说明文本的线索有什么样的作用。

由于作者思路千变万化,也由于写作内容、意图与表达的中心思想各不相同,现代文的线索安排也就多种多样。

这就需要考生在把握线索的时候,注意因文而异,采取不同的方法答好现代文阅读线索题。

考生可以考虑采用以下方法把握现代文阅读文本的线索。

因物取“线”不少叙事及抒情类的文章,常用一个具体事物或象征事物贯串全文,作为行文线索以突出文章的中心思想。

比如《记一辆纺车》,全文以怀念在延安时使用过的一辆纺车开头,接着从三个方面写怀念纺车的原因:纺车保证了“丰衣”,使抗日根据地的人坚持抗战;纺线也是一种很有趣的生活;纺线使大家的思想感情发生了深刻的变化。

最后,以怀念纺车作结,点明文章主旨。

文章就这样以“一辆纺车”为线索,叙写了艰苦岁月中劳动生活的乐趣,颂扬了抗日军民的革命乐观主义精神.例1 阅读《童年随之而去(节选)》,回答:文章以____为叙事线索,第3自然段在文章的记叙顺序上属于____。

【九年级】中考现代文阅读复习理清思路和线索练习题“中考文学作品之理清思路和线索”练习手帕母亲有个习惯,在周末大休息的时候总会把一家大小的衣服分门别类地叠放好。

星期六,母亲像往常一样收拾衣服。

我躺在沙发上翻阅了一本旧杂志。

茶几上一束洁白的栀子花散发出浓郁的香气。

“玲珑,你看,这儿有好多条手帕呢!”母亲突然转过身来对我说,似乎很兴奋。

“手帕?”我喃喃地说,一丝陌生和温暖从心底涌出。

“你还记得这些手帕吗?十几年的全在这儿啦!你看,这块蓝色的,还记得吗?你才4岁的时候,我常用一个别针将它别在你的外套上,给你擦汗,看着你在我前面颠颠地跑,手帕一荡一荡的,真像一只花蝴蝶呢!”母亲絮絮叨叨地说着,并不看我,完完全全地陶醉在幸福的回忆中。

我静静地听着,什么也不敢说。

我无法回答母亲的问题,因为我什么都不记得了。

“还有这块白色红边儿的,是你10岁那年特意订制的,看,上面还绣着字哩----‘爱女玲珑10岁生日快乐’。

唉,日子过得真快,转眼就8年了,一眨眼的工夫。

”她轻轻叹息了一下,把脸对着我,可她那慈爱的目光却让我不知所措。

我多么希望我能记住这些过去的事情,即使它们是模糊的、支离破碎的!我无法想象为什么我母亲如此仔细地收集过去,把每一件事都告诉我,就像一件家庭珍宝一样。

她不是经常抱怨人们老了,记忆力不好吗?我承认,我是彻底地将手帕的故事忘了,很随意地扔在了记忆的角落。

况且,现在也不时兴手帕了,取而代之的是一种纸巾,薄如纱、白若雪、香似兰,装在一个很精致的塑料口袋中。

当我流汗了,取出一张,轻轻一擦,质感很好,且还有一阵隐约的香气,然后随手扔掉,多方便。

我的书包中全是柠檬香型的纸巾,手帕的概念变的淡然了,甚至要忘记。

若不是母亲无意中提起,我实在无法忆起这些手帕曾属于我。

我的头脑很容易接受新事物,也很容易忘记一些事情,甚至是最基本、最真实的爱。

妈妈不一样。

她是一位多年的收藏家。

她总是走在我身后,静静地拾起我思念的心情和最初的纯真。

学辅教育成功就是每天进步一点点专题阅读——记述文(线索、词句含义及作用)授课教师:邹老师授课时间:课时:第二课重难点: 1. 线索的种类及与文章发展情节的联系2.词、句的含义及作用【差异及答题技巧】3.基础连结【易错字音、字词选择】第一部分:线索的种类一、线索的种类:一是以实物为线索。

有些文章经常是以一个详尽的实物贯穿全文,将各样人或事都集中到它的周围,以此来张开故事情节。

如《枣核》一文,用“枣核”作为贯穿全文的线索,内容可分为“索枣核”、“见枣核”、“议枣核”等几部分,“枣核”是一条叙事线索,也是一条凝聚着乡情的感情线索。

二是以人物为线索。

有的记述文,按人物动作行为的变化、思想性格的发展、人生历程的见闻来组织资料,把人物作为文章的线索。

比方鲁迅先生的小说《孔乙己》中的“我”,就是一个线索人物。

小说经过“我”的所见所闻反响出孔乙己的性格核遭到。

“我”不但是孔乙己悲惨遭到的目击人,也是安排故事情节的重要线索。

三是以事件为线索。

情节平时包括事件的初步、发展、高潮、结局等几部分,有些文章事件自己即是线索。

如《分马》,先写分马前的动员,又写分马的详尽情况,最后又写换马。

全文从头到尾以“分马”这一中心事件为线索,写得有条不紊,主次分明。

四是以作者的思想感情为线索。

有一些散文没有中心事件和详尽的故事情节,这一学海无涯多歧路“学辅”相伴行万里 1情化索:不喜蜜蜂—想去看看蜜蜂—蜜蜂—想成蜜蜂,把思想感情注于文章之中,其展化就构成了文章的索。

注意:有些文章的索不仅一条,经常有几条索同起着作用。

我在索要依照文章的资料而定。

( 2)方法: A: 注意文章的B:注意文中屡次出的某个某个事物C:注意文中和抒情段二、叙文的、句辨析( 1)方向:揭穿文章中心思想、包括着深刻思想意的。

句:必然句或否认句、主句与被句、句与短句,述句、疑句、祈使句、感句等( 2)方法1.合特定境,解析的含。

如《七根火柴》苦有一句:“他(勇)苦地了口气⋯⋯咒着鬼天气 !” 系特定境,“苦”是因掉;“咒”表示他急于追上部的迫切心情。

考点解读理清线索,明确思路线索是贯穿全文、将材料串连起来的一条主线,是贯穿在整篇文章中的情节脉络,也是作者表现在文章中的思想感情的起伏变化。

它的作用就像链条一样,串联起文章中的全部人、事、景、物,它把文章的各个部分联结成一个统一、和谐的有机体。

一、线索的类型:1.以具体事物或事物的特征为线索。

2.以人物或人物的特征为线索。

3.以中心事件为线索。

4.以思想感情为线索。

5.以时间推移或空间变换为线索。

6.以“我”的所见所闻为线索。

7.多条线索贯穿二、如何寻找文中的线索?1.抓标题2.抓反复出现的词语或事物3.抓议论和抒情语段4.抓事情发展的顺序5.抓某一人物的见闻感受巩固训练(一)奶奶的粽子韩逸萌①“粽子香,香厨房。

艾叶香,香满堂。

桃枝插在大门上,出门一望麦儿黄。

”端午的歌谣是清晨的布谷鸟起得调,脆生,清亮,故乡从仲夏夜的梦中醒来,惺忪中瞅见阶前的青草里,缀满昨夜露珠的清香。

②奶奶的细碎的步伐,踩一地晨露的湿润,粗糙的手掌摩挲着我绒软的头发,我想在清凉的晨风中再赖会儿床,可端午的歌谣已在奶奶的厨房里吟唱,睡意便在那芬芳之中忽而散去。

③端午的香先是粽叶的清香,墨绿的叶子有竹叶可爱的形状和艾草气味的清爽,奶奶将两束叶子散乱地铺在白瓷的盆里,再浇一壶滚烫的水,水汽升起,携裹着袅袅清香,如同沸水冲茶,将叶里蕴着的香气点染出来,那香气就像活了一般,在奶奶手里,清香原来可以生长。

④我去看那泡了一夜的米,一粒粒透亮饱满,此时都相互倚着,慵懒得沉甸甸,像是饮了一夜的琼浆,浓睡不消残酒。

奶奶的粽子简单至极,只放红枣和糯米,青翠的叶裹红白的馅,不腻不甜,原始、纯粹,却有着独特的甘醇,令我的童年深深迷恋。

⑤我着迷的是奶奶包粽子的过程,三层粽叶错落着搭好,轻轻展开、抹平,两手轻轻一弯,便弯出小小的圆锥形状,一撮米添在尖尖的角里,捏三颗红枣点在米中,再一撮米盖在上面。

奶奶不会让枣露出米外,于是红枣的汁液不会流出,全都浸在米里,不放糖,却更香更甜。

记叙文阅读技巧三,理清线索,思路分明线索常见类型:1、物线:以某一件有意义的实物或事物为线索;如:《羚羊木雕》以羚羊木雕为线索贯穿全文。

2、人线;以文章中的某一个人物作为贯穿始终的线索;3、事线:以文章的中心事件作为文章的线索来贯穿全文;如:鲁迅的《故乡》按“回故乡-在故乡-离故乡”来组织全文。

4、情线:以作者的思想感情为线索来贯穿全文。

考题形式:直接问文章的线索是什么或说说作者选择材料的依据等。

答题要点:找到线索、判断准线索。

真题演练:春雨梨花每当梨花盛开的时候,梨乡都要举办梨花节。

每年的梨花节前,都会有一张素洁得如同,梨花一样的请柬飞到我的案头,传达着梨花对我的召唤。

我在一个飘雨的日子,踏上了去梨乡的路途。

一路风雨,心中默念着李清照的“知否知否”,却全然没有女词人那种洒脱和悠然。

“梨花一枝春带雨”,美倒是美,可那柔弱的梨花,能经得住几番风吹雨打?记得当年秋末,大丰收后销不出去的雪梨堆得像小山,压得人们心里透不过气来,梨农们的眼里噙满了泪水。

去年夏天,梨乡的朋友捎来一箱他们自己生产的雪梨汁,细细地品上一品,那甜丝丝和凉幽幽的浸润,又让人闻到了梨花的芬芳。

我想,今年梨农们该不会为销梨发愁了吧。

细雨霏霏,春意阑珊。

路旁是一片片青绿色的麦田,阡陌间的农人披着雨衣,烟雨中,一望无垠的绿一直铺上西边山影朦胧的太行群峰。

干旱的北方原野,此时竞有了一种江南水乡的气息和韵味。

车到梨乡,、只见蒙蒙细雨之中,地上一层落花如雪;再看枝上,千树万树,依旧如雪,只是有些稀薄。

地上的白与树上的白浑然一体,冷香接天,梨花如海,俨然一片银装素裹的冰雪世界,让人整个身心都变得清纯而宁静。

拨开横陈的枝桠,迎着甜丝的细雨,我小心翼翼地走进树林,去亲近梨花。

枝头上,或一丛丛一簇簇.或星星点点,或密或疏,或浓或淡,一色的浅素嫩白,有着一种令人心颤的圣洁的美。

越往深处,枝与花越稠密,不时拂面擦身,留下一片水痕一抹暗香。

那些可爱的梨花在雨中浸润着,花托、花瓣、花蕊、花蕾上,都挂满了晶莹的雨滴,颗颗粒粒如散珠碎玉.悬坠欲滴。

现代文阅读理解答题技巧——分析线索作用(附练习和答案)文学作品阅读之分析线索作用【考点分析】线索,指事情可寻的端绪、路径,或贯穿于整篇文章的思路、脉络等。

在写作中,用一根线把事件按一定顺序连起来,让这些材料表达一个完整的意思,这根'线'就是叙事的线索。

线索是在文章中起连贯作用的,如果有了好的材料,再加上有使之连贯的线索,那么文章就成为一串美丽的珍珠。

在一篇文章里,事物发展的过程或作者所表述的思路,常常成为贯串始终的一条线索。

读课文,抓住了线索,就容易掌握段落结构,领会中心思想。

写作文时,抓住了线索,就容易做到围绕中心,组织材料,使文章中心明确、条理井然,显得内容集中、脉络清晰。

【设问方式】分析线索作用类题目考查的设问方式通常有:1、文章的叙述线索是什么?设置这一线索有什么作用?2、联系全文,简要分析“×××”在文章谋篇布局中的作用。

3、本文中“×××”事物在文中多次出现,有何作用?4、文章选材众多,但不觉凌乱,请分析其中的原因。

5、请补充文中“我”对“×××”的感情变化。

6、本文有多条线索,请说出其中两条。

【技巧点拨】一、线索形式线索是作者选择材料的准绳,是作者选择材料的脉络或描写、记叙的脉络。

散文的线索一般有以下几种常见形式。

①时间线:以事情的发展、时间的推移变化为线索。

如《伟大的悲剧》。

②地点线:以空间方位的变化或地点转换为线索。

如《从百草园到三味书屋》。

③人物线:以人物或人物特征为线索。

如《背影》。

以人物的行踪或见闻感受为线索。

如《孔乙己》中的“我”。

④事物线:以某一件具体的或有某种象征意义的事物为线索如《猫》以“猫”为叙事线索。

⑤事件线:以某一中心事件为线索。

如《社戏》以看社戏为线索。

⑥感情线:以思想感情变化发展为线索。

如《紫藤萝瀑布》以赏花、惜花、思花的感情变化组织材料。

⑦景物线:以景物为叙事或抒情的线索。

初中语文阅读线索作用例题摘要:1.导语2.初中语文阅读记叙文题目的作用1.1 提示文章线索1.2 点明文章主旨1.3 吸引读者3.举例说明3.1《春芽》3.2 可悲可乐4.结论正文:一、导语在初中语文课程中,记叙文是一种常见的文学形式。

通过对事件、人物的描述,以及对情感、观点的表达,记叙文能够让读者更加直观地了解和感受到作者想要传达的信息。

然而,在阅读记叙文的过程中,我们时常会发现文章的题目具有很大的作用。

本文将围绕初中语文阅读记叙文题目的作用展开讨论。

二、初中语文阅读记叙文题目的作用1.1 提示文章线索文章的题目往往能够提示文章的线索,帮助读者更好地理解文章内容。

例如在《春芽》这篇文章中,“春芽”作为题目,既代表了文章中描述的春天里植物生长的景象,也象征着主人公内心希望的萌芽。

通过这个题目,读者可以更好地把握文章中关于春天、成长和希望等主题的内容。

1.2 点明文章主旨文章的题目还可以直接或间接地揭示文章的主旨。

如“可悲可乐”这个题目,一方面表达了对生活中喜怒哀乐的描绘,另一方面也传达了作者对于人生百态的感慨。

这样的题目能够引导读者在阅读过程中关注这些核心内容,更好地理解作者的观点和态度。

1.3 吸引读者题目是文章的第一印象,一个好的题目能够吸引读者的眼球,激发读者的阅读兴趣。

如《春芽》这个题目,使人联想到春天的生机和希望,让读者渴望了解文章中发生的故事。

同样,“可悲可乐”这个题目也具有较强的吸引力,让读者好奇生活中哪些事情可以引发作者这样的感慨。

三、举例说明3.1《春芽》在《春芽》这篇文章中,作者通过描述春天里万物复苏的景象,以及主人公在春天里感受到的生命力和希望,深刻地表达了对生活的感悟。

文章的题目“春芽”正是这个主题的象征,引导读者关注文章中的春天、成长和希望等核心内容。

3.2 可悲可乐“可悲可乐”这个题目,一方面表达了对生活中喜怒哀乐的描绘,另一方面也传达了作者对于人生百态的感慨。

在阅读这篇文章的过程中,读者可以关注这些核心内容,更好地理解作者的观点和态度。

专项一线索知识梳理一、事物的线索有哪些?1.人物线索:人物的见闻感受或者事迹;2.物品线索:某一有特殊意义的物品;如《灯笼》3.感情线索:作者或作品中主要人物的思想感情变化;4.事件线索:中心事件;如:《社戏》,以“盼社戏——看社戏——忆社戏”为线索来组织内容。

《回延安》以“回延安”的过程为线索,抒发了作者对母亲延安的眷恋之情。

5.时间线索;6.地点变换线索或行踪。

如《桃花源记》,以作者进出桃花源的行踪为线索。

二、找线索的方法①文章的标题;如:《社戏》《背影》②各段反复出现的事物或语段;如《白杨礼赞》,③文中议论抒情的语句;④找作者的思想感情(变化)的词语或语句;三、线索的作用使文章内容井然有序地组合在一起,展现人物的思想性格,表明事情的来龙去脉。

四、考试题型?1、本文的线索是什么?2、通读全文,在下面横线上填写表现“我”心理变化的词语。

3、标题的作用有哪些?答:是贯穿全文的线索……针对训练一、(2023年江西中考)阅读下面短文,回答后面的问题守望原上秋①他经常来这里,不论雨天,还是晴天。

这里松柏苍翠,雨天苍翠,晴天也苍翠。

松柏在雨天里有雨水滑落,像流下的泪。

②不下雨的时候,这个区域一半严肃,一半活泼。

三十多年前,这是一个整体。

记不清哪一天,一分为二了。

外面浴马路的一半划出来,供居民使用:唱歌、跳舞、打牌、弈祺,老人们静坐,孩子们追途打闹。

另一半,一千多人躺在那里,很安静。

哄闹声随风能进去,人不能进去。

当中隅看一道门。

是那种透视的铁艺门,彼此都能窥见,两边的人如相会,能拉手,不能拥抢。

③他经常坐在那里,看着人聚人散。

④起先没有划开的时候,他也时常过来。

那时候有高墙和密不透风的大铁门。

马路的对面是一幢小楼,四层,现在还在,显得破了,像一个老人一样安静而慈样地坐在那里。

他就在那栋楼里住着。

那时候他的双腿还有充沛的力量支撑躯体,经常绕着高墙行走。

回到家里,通过斑驳的玻璃窗子,能轻而易举地看到这里。

⑤现在,景色不一样了。

考点三:理清文章线索教学目标:培养学生确定合适的线索,使文章一线贯通的能力。

重点难点:从有效的材料中发现能一线贯通的线索。

围绕线索合理的安排材料。

教学过程一、导入:同学们,我们学习写作记叙文,为什么有的同学写作文章头绪不清,条理混乱,而有些同学洋洋洒洒,下笔千言而有条不紊,因为后者能将庞杂的材料,紧紧围绕某种事物或某种情感有机的串联起来。

这种事物或情感就是文章的线索。

那么怎样为文章设置线索,使文章文气贯通呢?这就是我们这次习作训练的重点。

二、揭题明标:板书:记事写人线索清楚要求:使学生懂得写文章要做到条理清楚,才能文脉贯通。

培养学生确定合适的线索,使文章一线贯通的能力。

引导学会提炼生活,发现生活中美丽的人和事。

板书:观察人物特点写出人物个性三、知识链接:学生读第二单元后的知识短文《记事写人线索清楚》。

讨论明确:(1)什么是线索?线索,指事情可寻的端绪,路径,或贯穿于整篇文章的思路,脉络等。

在写作中,用一根线把事件按一定顺序连起来,让这些材料表达一个完整的意思.这根'线'就是叙事的线索。

“线索犹如缝制衣服的线。

”(2)线索的作用。

它能把文章中表达的思想内容贯串起来,组成一个有机的整体。

正如“做衣服,先要裁剪布料,然后用线把一块块布料缝制起来。

没有线,缝不成衣服。

”(3)设置线索的方法。

以“人或人的某种感情”为线索、以物为线索、以“中心事件”为线索等等。

(4)安排线索应注意的问题。

第一,线索必须和所写的内容紧密相关,必须有利于记叙情节的展开,必须有助于表达文章的中心意思;第二,线索一经确定,就要用它组织好所要表达的内容;第三,线索的安排还要做到首尾呼应,使全文上下一贯,结构严谨。

四、范文引路:题目:惊喜今年夏天,我家的桔子大丰收,姐姐又要结婚,真可谓“双喜临门”。

近两年来,都是多亏姐姐的科学种植方法和辛勤的劳动才使我家的桔子年年获得大丰收。

所以,姐姐出嫁,爸爸妈妈决定把姐姐的嫁妆办得全村史无前例的隆重。