中国古代管理思想

- 格式:pptx

- 大小:45.34 MB

- 文档页数:26

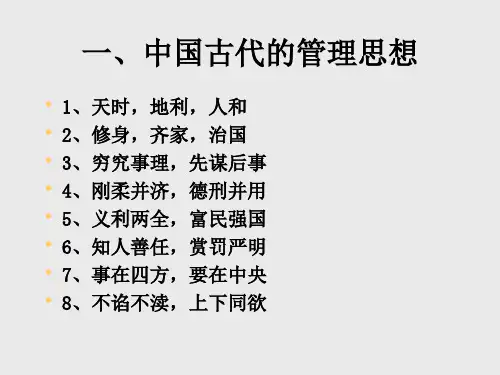

中国古代的管理思想概述中国传统管理思想萌芽于夏、商、周,兴起于先秦时期,繁荣于春秋、战国,定型于汉、唐,止步于宋、元,盛行于明、清,衰落于清末。

中国传统管理思想一般分为宏观管理的治国学和微观管理的治生学。

治国学适应中央集权的封建国家的需要;治生学则是在生产发展和经济运行的基础上,通过官、民的实践逐步积累起来的。

中国传统管理思想的要点可以归纳为如下几点:1、顺“道”“道”,是指万事万物的运行轨道和轨迹,也可以说是事物变化运动的场所。

而在管理角度上讲,“道”一般是指人类社会的一种规则、法则,指管理要顺应客观规律。

2、重人“重人”是中国传统管理的一大要素,包括人心向背和人才归离。

早在《荀子·哀公》中就有提到“君者,舟也;庶人者,水也。

水则载舟,水则覆舟”。

3、人和“和”就是调整人际关系,讲团结。

我国历来把天时地利人和当作事业成功的三要素。

人和的关键在于管理者,管理者要从自我管理入手,才能实现人和。

4、守信守信是做人的根本,办一切事情都要把诚信放在第一位,诚信是人们之间建立稳定关系的基础。

5、利器人类的发展就是不断地提高利用工具水平的过程,人类的第一次工业革命,第二次工业革命,就是发明了前所未有的机器设备,大大提高了人类的生产力。

6、求实办事从实际出发,实事求是是一切行动的方法和行为准则。

即儒家提出“守正”原则,看问题不要偏激,做事情不要过头,也不要不及。

7、对策任何事情都要事先进行统筹谋划,制定正确的对策,然后再去实施,才能取得成功。

制定对策,一是预测,二是运筹,即我们常说的“运筹帷幄之中,决胜千里之外”。

8、节俭我国历来提倡开源节流,勤俭持家。

孔子主张“节用而爱人,使民以时”,墨子说:“故其用财节,其自养俭,民富国治”。

9、法治我国的法治思想起源于先秦法家,后来逐渐演变成一套法治体系,包括田土法制、财税法制、军事法制、人才法制、行政管理法制和市场法制等。

西方早期管理思想国外的管理时间和管理思想同样有着悠久的历史。

总结中国古代管理思想要点中国古代管理思想是中国古代智慧和哲学的重要组成部分,涵盖了许多方面的内容,包括管理原则、组织结构、领导方式等。

下面是对中国古代管理思想的要点进行总结:1. 仁爱管理:中国古代管理思想强调以仁爱为核心的管理理念。

仁爱管理注重员工关怀和人性化,强调管理者对员工的关心和尊重,并倡导以德行影响员工。

2. 德治思想:中国古代强调德治思想,即以人的品德和道德为基础进行管理。

管理者应以身作则,树立良好的榜样,通过自己的品德和道德来影响和感化员工。

3. 社会和谐:中国古代管理思想注重维护组织内部的和谐关系。

管理者应注重员工之间的相互合作和协调,建立和谐的团队关系,以推动组织的发展和进步。

4. 员工参与:中国古代重视员工的参与和合作。

管理者应尊重员工的意见和建议,在决策过程中充分听取员工的意见,使员工参与到组织的决策和管理中来,增强员工的凝聚力和主人翁意识。

5. 学习和创新:中国古代管理思想鼓励员工学习和创新。

管理者应注重员工的培养和发展,提供学习和成长的机会,鼓励员工积极思考和创新,推动组织的创新和发展。

6. 重视沟通:中国古代管理思想强调有效的沟通。

管理者应建立良好的沟通渠道,与员工进行及时、频繁、有效的沟通,传达信息,解决问题,增进团队合作和协调。

7. 领导者的角色:中国古代管理思想对领导者的角色有着明确的要求。

领导者应具备高尚的品德和道德修养,具备才能和智慧,善于发挥智慧和能力指导员工,推动组织的发展。

8. 管理方法:中国古代管理思想提出了一些具体的管理方法。

例如,民主集中制原则,即注重民主和集中两个方面的统一,使决策既具有集中统一的力量又具有广泛的民主参与;管理者应注重激励和奖惩,通过奖励和惩罚的方式来引导员工的行为等。

以上是对中国古代管理思想的要点进行的简要总结。

中国古代管理思想在现代管理理论和实践中仍具有重要的借鉴意义,在推动组织的发展和员工的成长方面具有重要的参考价值。

中国早期管理思想简述总结中国早期管理思想是指自古代到近代中国的管理理念和实践,包括了多种不同的观念和方法。

以下是对中国早期管理思想的简述总结:1. 仁治思想:孔子强调仁爱和人本管理,提出“君子之道,本于仁”,即领导者应以仁爱之心待人,善待员工,与员工建立和谐的管理关系。

2. 德治思想:墨子主张以德行来管理社会,提倡兼爱和无私,他认为领导者应以身作则,率先垂范,以德来感化和教育员工。

3. 法治思想:法家认为管理应以严明的法律和制度为依据,通过明确的规则和条例来管理员工,确保管理的公正和高效。

4. 思想家思想:战国时期的诸子百家都提出了一些管理理念和方法。

例如,墨子主张以明确的职责和分工来管理组织,以提高管理效率;荀子提出以道德教育和品德考核来管理员工,以提高员工的素质和能力。

5. 儒家思想:儒家强调礼仪和道德的重要性,认为领导者应以仁爱和道德的标准来管理员工,建立和谐的管理关系。

儒家还提倡以教育和治学来培养员工的能力和素质,以提高管理效果。

6. 行政思想:行政学是中国古代政治思想中的一部分,也对管理思想有所影响。

行政学主张以科学的方法和规范的程序来管理组织,提出了诸如行政管理等概念和方法,对中国早期的管理实践有一定的指导作用。

7. 军事思想:中国古代的军事思想也对管理思想产生了一定影响。

军事思想主张以明确的命令、严格的纪律和灵活的指挥来管理军队,提出了很多与组织管理相关的观念和方法,如各军团之间的分工合作等。

总结来看,中国早期管理思想多样而丰富,包括了以仁爱、德行、法治、思想家思想、儒家思想、行政思想和军事思想为核心的管理理念和方法。

这些思想对中国早期的管理实践产生了一定的影响,为后世的管理发展提供了基础和启示。

中国古代管理思想中国古代管理思想是指在古代中国社会中形成并发展起来的管理理论和思想体系。

这些思想体系在古代的政治、经济、教育等领域都有广泛的应用,并对后来的社会发展产生了深远的影响。

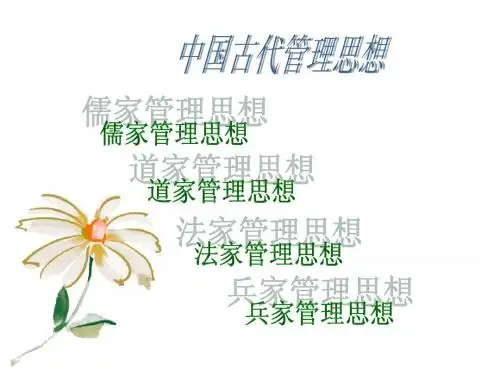

本文将从儒家、道家和法家三个方面来探讨中国古代的管理思想。

儒家管理思想儒家管理思想主张以人为本,强调仁爱、礼教和道德规范的作用。

儒家强调君子之道,提倡君主以身作则,使民众服从。

儒家强调社会的等级秩序,主张礼教以规范人们的行为举止。

在儒家管理思想中,家庭和劳动力的管理也被高度重视。

通过尊重长辈,培养良好的家庭道德和家庭规范,人们可以更好地管理家庭。

儒家更加注重社会和谐与稳定,倡导君主通过实施仁政来管理国家,推行以道德为基础的领导方式。

道家管理思想道家管理思想强调无为而治,反对过度干预和管理。

道家认为人应该顺应自然,遵循道的原则来管理自己和社会。

道家管理思想主张官员应该放下个人欲望和功利心,以无为的态度去管理,以求得社会的和谐与平衡。

在道家的管理思想中,领导者注重从内而外的修身养性,通过自我修养来影响下属,而不是通过严格的管制和命令来管理。

法家管理思想法家管理思想追求“法治”,注重通过法律和制度来管理社会。

法家认为社会秩序的维护需要严格的法律制度和强大的统治者。

在法家管理思想中,法律被视为最高的准则,强调通过法律的规范和制度的建立来管理社会。

法家管理思想主张以严密的组织和制度来管理国家和人民,强调利益为导向,追求实际的利益和效益。

综合管理思想的应用中国古代管理思想的发展并不是孤立的,常常有各种思想和理论的交融与融合。

例如,在儒家管理思想中注重道德和人伦的同时,也可以借鉴法家的理念来建立制度和规则,以保障社会秩序的稳定;在道家管理思想中,强调无为而治的同时,也可以运用儒家的仁爱理念和法家的法治思想来确保社会的和谐。

总结中国古代管理思想的多样性使得中国社会在古代时期形成了独特的管理模式和体系。

在中国古代的政治、经济、教育等领域,儒家、道家和法家的管理思想都有着广泛而深刻的影响。

中国传统管理思想的九大要点中国传统的管理思想,宏观上是治国平天下,微观上是兼顾治家、治学、治企。

南京大学蔡一教授对传统管理思想进行研究,提炼出管理思想九大要点,大致可以概括如下:一、顺“道”中国古代,顺应事物发展的客观规律去发展,违背自然规律必然会受到相应的惩罚,不能搞“大跃进”。

在商业的世界里,要顺应客观经济与商业规律。

二、重人重视人才与人心的工作,重视人才才能发展,重视人心才能让团队跟有凝聚力与战斗力。

三、求和治国是和能兴邦,治生是和气生财,成事还特别强调天时、地利、人和。

在企业发展中,人际关系尤为重要,在中国尤甚。

四、守信治国要守信,办企业要把诚信放在第一位。

信誉是人们之间建立稳定关系的基础,是国家兴旺和事业成功的保证。

五、利器生产要有工具,打仗要有兵器,“工欲善其事,必先利其器”。

企业要有自己的技术,核心竞争力。

六、求实实事求是,办事要从实际出发。

办事不要过头,也不要不及。

注重“量力”原则,凡是量力而行;也要注重“时空原则”,就是办事要注意时间(时机)和地点等客观条件。

七、对策古人云“运筹帷幄,决胜千里。

”商业活动中也必须统筹谋划,正确研究对策,以智取胜。

研究对策注意两点:一是预测,二是运筹。

要有预见性,并且要多系统统筹。

八、节俭要学会开源节流,勤俭建国,勤俭持家,经营企业同样如此。

要学会勤俭治企,把有限的资源放在最能产生效益的地方。

九、法治韩非子提出法治,并形成一套法治体系。

企业中往往也会进行规章制度的建设,让员工在“有法可依”的制度环境下开展工作。

以上中国传统管理思想的九大要点,希望对你有帮助。

中国古代的管理思想:1、人本管理思想管子:“百年之计,莫如树人”。

荀子:“法不能独立,类不能独行,得人则存,失其人则亡”。

韩非子:“循天顺人而明赏罚”。

孔子提出君子“使人也,器之”;而小人“使人也,求备焉”。

《孙子兵法》中“择人任势,不责于人”。

2、教育管理思想儒家孔子曰:“君子学道则爱人,小人学道则易使”。

3、“修己--------安人”的管理思想“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦,故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏寡孤独废疾者皆有所养。

男有分,女有归。

货,恶其弃于地也,不必藏于己;力,恶其不出于身也,不必为己。

是故,谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同”(《礼记·礼运》)。

4、重道、明德、知止、行法、重术“人事为本,天道为末”(《论天道》)。

“君子务本,本立而道生,孝弟也者,其为仁之本与?”(《论语·学而》孔子曰:“富与贵使人之所欲也,不以其道得之,不处也,贫与贱是人之所恶也,不以其道得之,不去也”。

孔子曰:“知止而后定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。

物有本末,事有始终,知所先后,则近道也”。

孟子曰:“上无道揆也,下无法守也,朝不信道,工不信度,君子犯义,小人犯刑,国之所存者幸也”。

(《孟子·里娄》)墨子曰:“天下从事者,不可以无法仪”。

(《墨子·法仪》)总之,百家有一个共同的认识:没有法制,国将不国。

以上是春秋战国时期管理思想5、夏代的管理思想夏王朝是尧、瞬时代的继续和发展,因此管理思想具有较多的氏族民主精神,在信奉“天命”的同时,强调“德治”。

6、商代的管理思想权利机构有师、保、傅即后世的“三公”,在其之下是两僚(卿史僚、太史僚)机构。

权利机构中各种职官分别掌握政治、经济、军事、文化和宗教大权。

统治阶级借助于鬼神的意志来通知和麻痹被统治阶级,神(鬼)治思想是商代意识形态的最大特点。

简述我国古代管理思想的主要内容题目:简述我国古代管理思想的主要内容。

答案解析:中国古代管理思想主要包括:儒家的管理思想、法家的管理思想、道家的管理思想。

1、儒家的管理思想也就是仁政德治论。

等到最后提出实现齐家治国平天下的管理目标。

2、法家的管理思想也就是法制刑治论。

法家是中国历史上提倡以法制为核心思想的重要学派,以富国强兵为己任。

3、道家的管理思想也就是无为而治论。

指出要实现的管理目标是至德之世。

相关拓展:中国传统管理思想的要点。

各个国家和民族对管理学的发展都有各自的贡献和价值西方中心论是完全不符合人类历史的发展事实的。

中国是四大文明古国之一在各个历史发展时期都蕴含着丰富的管理思想。

中国传统管理思想的要点有:(1)顺“道”的管理思想。

在中国的文化思想中“道”是一个使用较广含义十分丰富的概念。

其使用的情况大体可以分为两类:一类是属于主观范畴的“道”它是安邦治国的理论、道理;另一类是客观范畴上的“道”是事物的客观规律。

顺“道”的含义就是要求人们尊重客观规律在实际工作中按照客观规律办事。

顺“道”的主张很早以前就在我国提出来了如春秋时期的著名思想家老子就用“道”来描述客观规律指出“天下万物生于有有生于无”;管子则在老子的理论基础上进一步指出自然界与人类社会都有自身的运动规律人们要想做成一件事情必须尊重客观规律。

汉代的思想家司马迁就更加强调社会经济活动中客观规律的重要性。

他主张国家对社会经济发展的管理应当服从经济规律。

可见中国古代的思想家们就已经认识到管理必须遵守自然规律和社会发展规律了。

(2)“重人”的管理思想。

我国古代的思想家在研究管理活动时十分重视人的地位和作用提出了“重人”的管理思想。

这里的“重人”有这样两重含义:一是重人心向背;二是重人才的归离强调人才的作用。

(3)重视良好的人际关系的管理思想。

中国的思想家一致认为天时、地利、人和是决定事业成功与否的三个重要的因素而这其中“人和”又是最为重要的。

中国古代管理思想

中国古代管理思想

顺道重人求和法治守信预谋

治国的理论

顺道

管理要顺应客观规律客观规律

天不变其常,地不易其则

—《管子.形势》不通于轨数而欲为国,不可

—《管子.山国轨》

顺道

辨识客观规律组织管理活动

重人

重人心向背重人才归离

政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心—《管子:牧民》得贤人,国无不安……失贤人,国无不危—《吕氏春秋.求人》

求和

团结顺从自己的人

团结敢于提出反对意见的人

和则兴邦,和则生财

法治

明法一法常法

法必明,令必行。

—《管子.法法》

刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。

—《韩非子.有度》

君子信而后劳其民。

—《论语.尧曰》小信成则大信立,故明君立信。

—《韩非子.外诸说左上》

守

信

预谋

以虞待不虞者胜。

—《孙子.谋政》。

中国古代管理思想中国古代以儒家思想管理国家,儒家思想主要讲“仁”和“礼”,所以中国古代管理思想的核心是“仁”和“礼”所谓“仁”,即君王以仁治国。

古今君王中,以仁名闻天下者必得人心得天下!先秦儒家提倡“行仁德之政”。

行仁政方能得民心,得民才是治国之本。

唐太宗说过“百姓之于君若水之于舟,水能载舟亦能覆舟。

”《管子》说: “政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心。

”由此可见,人之于国家方是根本。

而得人的核心在于得人才。

我国素有“求贤若渴”一说,表示对人才的重视。

能否得到贤能之助,关系到国家的兴衰和事业的成败。

故有刘备三顾茅庐请诸葛,姬昌入山请子牙......正是这些贤士助他们夺得霸业成就功业。

以诸葛亮的一句话作结即“亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。

”及至“礼”,中华民族乃是有5000年文明史的礼仪大国,其自古至今的“礼”已深植进每个华夏子女的内心。

作为礼仪大邦,古代君王自然视礼仪为治国之本。

且看那宫廷之中的重重礼节及各种刑法,已可见一斑。

礼仪是由人产生的,古代圣贤君王制定礼仪来调节仁的欲望满足人的合理要求。

不让人们对物质财富的占有欲没有界限,物质财富也不会因为满足人们的欲望而减少。

物质和欲望两者互相调和才能长久下去,这就是礼仪产生的原因。

天地是生命的本源,祖先是种族的根源,国君是治国的基础,没有天地则没有生命,没有祖先则没有后代子孙,没有国君则没有国家的治理。

所以礼仪上可敬天,下可奉地,尊重祖先并推崇国君——即礼的三原则。

古人说:“天下人服从礼仪就能太平安定,安居乐业,不服从就会纷争混乱,灾难重重。

那些粗暴傲慢,放浪不拘,轻视礼俗而又自以为是的人在礼仪的面前也会感到渺小卑下。

礼仪是为人处世的最高标准,更是治国安邦的核心基础。

除此之外呢作为君主,管理中还应注意几点即守信,求实,对策,以及法治等等。

信誉是人类社会人们之间建立稳定关系的基础,是国家兴旺和事业成功的保证。

实事求是,办事从实际出发,是思想方法和行为的准则;。

中国传统的管理思想分为宏观管理的治国学和微观管理的洽生学。

治国学适应中央集权的封建国家的需要,包括财政赋税管理、人口田制管理、市场管理、货币管理、漕运驿递管理、国家行政管理等方面。

治生学则是在生产发展和经济运行的基础上通过官、民的实践逐步积累起来,包括农副业、手工业、运输、建筑工程、市场经营等方面的学问。

这两方面的学问极其浩瀚,作为管理的指导思想和主要原则,可以概括为如下一些要点。

1.顺“道”中国历史上的“道”有多种含义,属于主观范畴的“道”,是指治国的理论,属于客观范畴的“道”,是指客观经济规律,又称为“则”、“常”。

这里用的是后一含义,指管理要顺应客观规律。

《管子》认为自然界和社会都有自身的运动规律,“天不变其常,地不易其则,春秋冬夏,不更其节。

”(《管子&形势》)社会活动,如农业生产,人事,财用,货币,治理农村和城市,都有“轨”可循,“不通于轨数而欲为国,不可。

”(《管子&山国轨》)人们要取得自己行为的成功,必须顺乎万物之“轨”,万物按自身之“轨”运行,对于人毫不讲情面,“万物之于人也,无私近也,无私远也”,你的行为顺乎它,它必“助之”,你的事业就会“有其功”,“虽小必大”;反之,你如逆它,它对你也必“违之”,你必“怀其凶”,“虽成必败”,“不可复振也”(《管子&形势》)。

司马迁把社会经济活动视为由各个个人为了满足自身的欲望而进行的自然过程,在社会商品交换中,价格贵贱的变化,也是受客观规律自然检验的。

他写道“贱之征贵,贵之征贱”,人们为求自身利益,“以得所欲”,“任其张,竭其力”,“各劝其业,乐其表,若水之趋下,日夜无休时,不召而民自来,不求而民出之,岂非道之所符,而自然之验邪&”对于社会自发的经济活动,他认为国家应顺其自然,少加干预,“故善者因之”,顺应客观规律,符合其“道”,乃治国之善政(《史记&货殖列传》)。

“顺道”,或者“守常”、“守则”、“循轨”,是中国传统管理活动的重要指导思想。