土壤中铜和砷的环境化学行为的研究进展

- 格式:docx

- 大小:37.62 KB

- 文档页数:10

关于土壤中重金属污染的研究土壤是大自然的一个重要组成部分,它承载了植物的生长和人类的农业生产。

由于人类的不当行为和工业化进程,土壤中重金属污染的问题日益严重,给生态环境和人类健康带来了严重的危害。

对土壤中重金属污染的研究显得尤为重要。

重金属污染是指土壤中镉、铬、铜、镍、铅等特定重金属元素的含量超过了生态环境的容许范围,对植物和土壤生态系统产生了有害影响。

这些重金属元素一旦富集在土壤中,就会通过植物的吸收进入食物链,从而危害人类健康。

重金属污染的研究就显得尤为重要。

我们需要对土壤中重金属污染的来源进行深入的研究。

重金属污染的主要来源包括工业排放、农药、化肥、城市垃圾填埋等。

工业排放是重金属污染的主要来源之一,工厂排放的废水和废气中含有大量的重金属元素,长期排放将导致土壤重金属含量超标。

农药和化肥的长期使用也会导致土壤中重金属的积累,从而引发土壤污染。

城市垃圾填埋则会释放出含有重金属的废弃物,进而导致土壤重金属污染。

我们需要对土壤中重金属的迁移转化规律进行深入研究。

重金属在土壤中的迁移转化受多种因素的影响,包括土壤的物理性质、化学性质和生物学性质等。

我们需要探讨重金属在土壤中的吸附、解吸、迁移和转化规律,以便更好地了解土壤中重金属的行为规律。

只有通过深入研究土壤中重金属的迁移转化规律,才能有效地制定防治重金属污染的对策。

我们还需要对土壤中重金属污染对植物生长和土壤生态系统的影响进行深入研究。

土壤中重金属的超标含量会对植物的生长产生有害影响,严重影响作物的品质和产量。

土壤中重金属的积累还会破坏土壤生态系统的平衡,威胁土壤生物的生存环境,影响土壤的肥力和持水能力。

研究土壤中重金属污染对植物和土壤生态系统的影响,对于保护土壤资源和生态环境具有十分重要的意义。

我们需要积极探索减轻和解决土壤中重金属污染的对策和方法。

一方面,我们可以通过合理选择植物种类,利用植物的吸附和富集能力来修复重金属污染土壤。

我们可以通过土壤改良和生物修复的方法来减轻土壤中重金属的含量,从而降低土壤重金属污染对生态环境和人类健康的影响。

关于土壤中重金属污染的研究重金属指的是密度大于或等于5g/cm³的金属元素,包括铜、铅、锌、铬、汞、镉等,它们具有一定的生物毒性和累积性,严重危害生态环境和生态健康。

重金属污染的来源主要包括工业废弃物、城市垃圾、化肥、农药等,其中又以工业废弃物的排放量最大,为重金属污染的主要来源。

重金属污染对土壤和生态环境的影响主要体现在以下几个方面:1. 影响土壤质量和肥力,不仅会削弱土壤的肥力和生产力,也会导致植物长势不良,影响农作物的产量和品质。

2. 影响土壤微生物活性,重金属污染会抑制土壤中微生物的活性和数量,降低土壤的生态功能,进而影响生态系统的健康和稳定。

3. 影响植物生长和显微结构,重金属污染会使植物吸收并富集到过高浓度的重金属,破坏植物的正常生长和代谢,导致植物发育受阻,叶片曲折、缩小等。

针对重金属污染的治理和防范,在研究领域中已经出现了一些较为行之有效的技术和方法。

其中,利用植物和微生物对重金属的吸收、累积和降解等生态修复方法,是目前取得较好效果的治理方法之一。

包括:植物修复技术、微生物修复技术、化学修复技术、热化学修复技术等。

植物修复技术是通过植物的吸收、转运、富集和转化,来修复污染土壤中的重金属的一种生态修复方法,常见的植物有铜绿菜、金鱼草、苜蓿等。

微生物修复技术是通过利用活性微生物降解、转化、吸附和富集重金属,还原污染土壤中的重金属含量,常用的微生物有欧芹芝菌根菌、乳酸杆菌等。

化学修复技术是通过加入化学物质,改变土壤中的物理化学性质,使重金属向土壤中深处迁移,这样可以起到治理土壤污染的作用。

在治理重金属污染时,还需要遵循科学、依法、有效、可行的原则,实施全面的治理措施。

同时,也需要加强对重金属污染的监测和预警,以便及时发现、处理和修复重金属污染。

重金属污染治理不是一朝一夕的事情,需要长期的坚持和努力,才能达到理想的效果和目标。

总之,重金属污染是当前严重的环境问题之一,其治理和防范已经成为全社会必须面对和解决的问题之一,需要我们不断进行研究和探索,寻找更加切实有效的解决方法。

关于土壤中重金属污染的研究【摘要】本文综述了土壤中重金属污染的研究现状及相关内容。

在介绍了研究背景、研究目的和研究意义。

在详细讨论了重金属污染的来源、土壤中重金属的迁移与转化、重金属污染对生态环境的影响、重金属污染的监测方法和治理技术。

在展望了未来对土壤中重金属污染的研究方向和总结了本文的主要观点。

本文旨在为进一步研究土壤中重金属污染提供参考,希望能推动相关领域的发展,保护生态环境和人类健康。

【关键词】关键词:土壤、重金属污染、迁移与转化、生态环境、监测方法、治理技术、展望、未来研究方向、总结。

1. 引言1.1 研究背景重金属污染是指土壤中重金属元素(如铅、镉、汞等)超过环境容忍度而对生态环境和人类健康造成危害的现象。

随着工业化和城市化进程的加快,重金属污染已成为全球环境问题中的重要内容之一。

重金属污染不仅会直接影响土壤质量,影响作物生长和食品安全,还会通过食物链进入人体,对人体健康造成潜在威胁。

近年来,随着人们对环境保护意识的增强,重金属污染的研究也逐渐受到重视。

了解重金属污染的来源、迁移规律、影响和治理技术对于有效预防和治理土壤中的重金属污染至关重要。

当前,国内外学者围绕土壤中重金属污染展开了大量的研究工作,取得了丰硕的研究成果,但仍有很多问题有待深入探讨和解决。

开展本研究,深入研究土壤中重金属污染的来源、迁移与转化规律、影响及治理技术,具有重要的现实意义和深远的社会影响。

1.2 研究目的研究目的是为了深入了解土壤中重金属污染的现状和影响,探索其来源、迁移与转化规律,揭示这种污染对生态环境的潜在危害。

通过研究重金属污染的监测方法和治理技术,为有效防治土壤重金属污染提供科学依据和技术支持。

通过对土壤中重金属污染的研究展望和未来研究方向的探讨,为我国土壤环境保护和可持续发展提供战略性建议和指导,促进土壤生态环境的改善和生态文明建设。

研究的目的在于为解决土壤重金属污染问题提供理论支撑和实践指导,促进土壤环境的健康发展和生态安全保障。

砷对环境和生态健康的影响研究砷是一种常见的元素,可以存在于自然界中的水、土壤、矿物中。

虽然砷是地壳中的重要元素,但过量的砷含量对环境和生物健康产生了不良影响。

本文将深入探讨砷对环境和生态健康的影响研究。

一、砷污染现状砷的超标污染已经成为全球面临的一大环境问题。

研究表明,砷的污染主要来自于工业废水、农药、肥料等人类活动,并且泥炭、煤炭、矿物质等自然存在的物质也是砷的重要来源。

全球砷污染主要位于亚洲、南美洲和非洲地区,其中孟加拉国和印度是受砷污染最严重的地区。

而在中国,各个区域也有不同程度的砷污染,其中最为严重的是陕西、海南、黑龙江、云南等省份。

二、砷对环境的影响砷对环境的影响主要表现为:1.破坏土壤生态平衡:砷物质的落入土壤,会打破原有的土壤生物物理化学平衡,导致土壤中的微生物死亡,破坏了土壤里建立的微生物群系;2.影响水资源质量:砷的排放量大,会直接影响到地下水、河流等水资源的质量,不断破坏自然水系统;3.破坏生态环境:砷的高浓度污染,影响了环境生态的平衡,破坏自然界生态的健康平衡。

三、砷对生物的影响砷对生物的影响也非常大,主要表现为:1.对动物生理产生毒性反应:砷长期积累在环境中,对野生动物的生产和生长的影响非常大,而毒性反应表现为身体无法正常生长或生物死亡。

2.对细胞的影响:砷物质有较强的局部毒性,可以损坏细胞膜,破坏细胞内部结构,影响细胞功能;3.对人类健康的危害:呼吸系统疾病、胃肠道疾病、骨质疏松等都与砷污染有关联。

四、砷控制砷的控制是一个长期、复杂的过程。

主要从以下几个角度去控制:1.加强环境监控和管理:通过对环境的实时监测,对砷超标污染的情况及时进行控制和干预,并对污染源实施治理和监督;2.探索化学污染治理专业技术:通过多种化学方法去控制砷的污染,例如沉淀、吸附、还原、稳定化渗透等技术;3.培育和使用新的高效生物技术:利用微生物技术研发更加环保可持续的处理方法,例如利用特殊细菌去除砷。

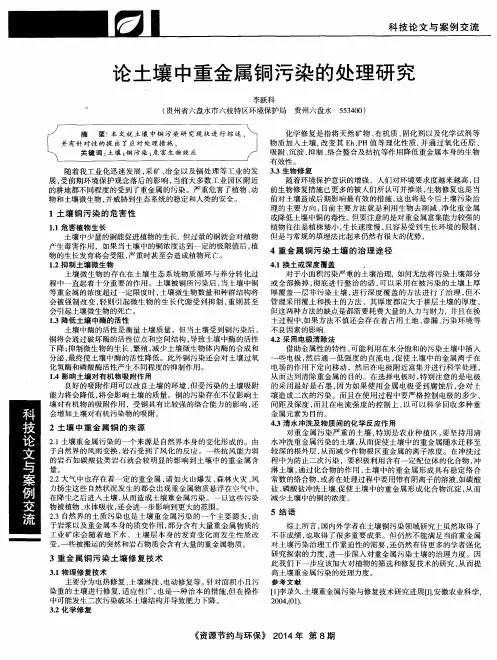

土壤重金属的治理方法和研究展望土壤重金属污染是当前环境问题中的一个重要部分。

随着工业化进程的加快和人们对资源的过度利用,土壤重金属污染问题变得越来越突出。

土壤中的重金属污染对生态系统和人类健康产生了严重影响,因此治理土壤重金属污染已成为当下亟待解决的环境问题之一。

一、土壤重金属的来源及对生态环境的影响土壤重金属污染来源主要包括矿产开采、化肥和农药的过度使用、工业废水的排放、城市垃圾填埋等。

这些都是导致土壤重金属污染的主要原因。

土壤中的重金属主要包括铅、镉、铬、汞等元素,它们对生态环境造成的危害主要表现在以下几个方面:1. 影响植物生长。

土壤中的重金属会影响植物的生长发育和养分吸收,导致植物的矮化、叶片变黄、生长不良等现象,从而影响农作物的产量和质量。

2. 污染地下水。

土壤中的重金属会随着降雨和灌溉水渗入地下水,造成地下水的污染,进而影响人畜饮水安全。

3. 危害生物多样性。

土壤重金属污染会破坏土壤生物的多样性,影响土壤生态系统的平衡,对土壤微生物和土壤生物链产生危害。

4. 对人类健康的危害。

人类通过食用污染了重金属的农产品和饮用污染了地下水的水源受到了重金属的侵害,导致各种健康问题,如骨质疏松、肝肾损伤等。

治理土壤重金属污染成为了当前急需解决的环境问题。

二、土壤重金属的治理方法1. 植物修复技术。

植物修复技术是利用植物的吸收、富集和转运功能处理土壤重金属污染的一种有效技术。

适当选择植物种类,比如拔花结实植物、耐盐碱植物等,将它们种植在重金属污染土壤中,通过植物的生长和代谢作用,减少土壤重金属的含量。

这项技术成本低、适用范围广,受到了越来越多的关注。

2. 生物修复技术。

生物修复技术是利用微生物、真菌等生物来降解和转化土壤中的重金属。

这项技术通过调节土壤微生物的种群结构和代谢功能,加速土壤重金属的转化和吸收,从而减少土壤重金属的含量。

3. 土壤修复技术。

土壤修复技术主要包括土壤改良和土壤修复两种方式。

砷的环境地球化学研究进展概述摘要:由于自然原因和人为原因,大量的砷分布在岩石、土壤、大气和水中,进而进入生物体内。

近年来,越来越多的砷中毒事件已引起国内外的高度重视。

本文对砷的性质、砷在环境介质如岩石矿物、土壤、大气、水体和生物体中的形态分布及砷在环境介质间的迁移转化进行了综述。

关键词:环境地球化学砷研究进展迁移转化形态分布A Review on Environmental Geochemistry Studies of ArsenicAbstract: Arsenic (As) is a ubiquitous element in rock,soil,atmosphere,water,plants and animals as a result of natural geological sources and anthropogenic sources,such as mining and smelting,pesticide application,fossil-fuel burning and other industrialization in general. Recently,more and more reports about arsenic poisoning occur,which attracted a significant environmental health concern. This article will give a review on characteristic of arsenic,distribution,speciation,transport and transformation of arsenic and its compounds in environment medium.Key words: Environmental geochemistry; arsenic; speciation; transformation; review早在四千多年前,我国就将雄黄(As2S2)、雌黄(As2S3)等砷化物用于食用、制药及炼丹。

砷污染土壤修复技术的研究进展近年来,环境污染问题日益严重,其中砷污染成为了一个不可忽视的问题。

砷是一种有害物质,长期暴露于高砷含量的土壤环境中,对人体健康产生严重的危害。

因此,研究和发展砷污染土壤修复技术成为了迫切的任务。

在砷污染土壤修复技术领域,研究人员进行了大量的研究,并取得了一些进展。

其中,生物修复技术是一种环境友好且有效的修复方法。

通过利用植物的吸收能力以及微生物的降解能力,可以达到有效去除土壤中的砷。

根据研究人员的实验结果显示,一些植物物种具有较好的砷吸收能力,如拟南芥、菜豆和生苦瓜等。

而某些微生物也表现出了较好的砷降解能力,可以将土壤中的砷转化为无毒形式。

因此,生物修复技术具有很大的潜力用于砷污染土壤的修复。

除了生物修复技术外,物理和化学修复技术也是砷污染土壤修复的重要手段。

物理修复技术主要是通过改变土壤的物理性质来吸附或移除其中的砷。

例如,利用纳米材料制造的过滤器可以有效去除土壤中的砷,达到修复的目的。

而化学修复技术则是通过改变土壤的pH值或添加化学物质来使砷形成不溶性沉淀物,从而减少其对环境的危害。

这些修复技术在实际应用中取得了一些成功,但还需要进一步的研究和改进,以提高修复效果。

研究人员还发现,修复技术的选择应考虑到不同土壤环境的特点。

不同的土壤类型、土壤pH值和土壤含水量等因素都会对修复技术的效果产生影响。

因此,根据具体的土壤情况选择合适的修复技术非常重要。

此外,修复技术的经济性也是一个需要考虑的问题。

一些修复技术可能在实际应用中运行成本较高,难以被广泛采用。

因此,需要进一步研究开发经济适用的修复技术,以推动砷污染土壤修复工作的实施。

总的来说,砷污染土壤修复技术的研究取得了一些进展,但仍面临一些挑战。

生物修复技术、物理修复技术和化学修复技术都是有效的修复手段,并且需要根据实际情况选择合适的修复技术。

此外,经济性也是修复技术发展的关键因素之一。

只有综合考虑这些因素,才能找到最合适、最有效的砷污染土壤修复技术,为环境保护工作做出更大的贡献。

关于土壤中重金属污染的研究土壤中的重金属污染是当前环境污染领域中备受关注的一个问题。

重金属污染不仅直接影响了土壤的肥力和植物生长,还对地下水和生态系统造成了严重的威胁。

对土壤中重金属污染的研究显得尤为重要。

本文将介绍一些关于土壤中重金属污染的研究成果,并探讨相关的解决方案。

土壤中重金属的来源非常广泛,主要来自于人类活动和自然界的地质过程。

人类活动包括工业排放、农药施用、化肥使用、废弃物处理等。

而自然界的地质过程则包括岩石风化、土壤侵蚀、火山活动等。

这些因素导致了土壤中重金属含量的增加,从而形成了重金属污染的现象。

研究土壤中重金属的来源是理解和解决重金属污染问题的关键。

对土壤中重金属的分布和迁移机制的研究也是非常重要的。

研究表明,土壤中的重金属可以通过水分、植物根系、土壤微生物等途径迁移,并在不同的土壤层中发生富集或转移。

这种迁移和富集现象可能导致农作物和饮用水中的重金属含量超标,对人体健康造成危害。

了解土壤中重金属的分布和迁移规律对相关行业的规范和管理具有重要的指导意义。

针对土壤中重金属污染问题,科学家们也进行了一系列的解决方案的研究。

一方面,他们通过土壤修复技术,包括植物修复、化学修复、微生物修复等手段,来减轻土壤中重金属的污染程度。

他们也研究了土壤中重金属的生物和地球化学循环规律,以期找到更加有效的治理和管理方法。

这些研究成果为解决土壤中重金属污染问题提供了重要的科学依据。

近年来,随着重金属污染问题的加剧,越来越多的研究者开始关注土壤中重金属的环境行为和生物效应。

他们通过实验研究和野外观测,揭示了重金属在土壤-植物系统中的转移和富集规律,以及重金属对土壤微生物和土壤动物的生态毒性效应。

这些研究成果不仅为研究土壤中重金属的环境效应提供了数据支撑,也为土壤环境监测和土壤生态系统保护提供了科学依据。

关于土壤中重金属污染的研究已经取得了一定的进展,但仍然存在许多未解之谜和挑战。

如何准确评估土壤中重金属的污染程度,如何在不同类型土壤中开展有效的修复和治理,如何制定符合当地实际情况的土壤环境管理政策等问题亟待解决。

《环境土壤学》课程论文题目:工业污染用地转为建设用地的处置案研究学生姓名:白睿学生班级:环工131学生学号:2013011611所在院系:资源环境学院任课教师:海明2015年11月砷污染土壤治理和恢复研究摘要:砷(As)是一种类金属元素,在自然界中广泛分布,砷化合物在农药、防腐剂、合金、料等生产过程中得到广泛应用。

砷是亲硫(tS)元素,常伴生于硫化物矿中川。

本案例中非法转移废渣致使土壤的As污染。

由于As的毒性、致癌、致畸和致突变效应[2l砷污染所引发的环境问题已经越来越多的受到关注。

砷污染土壤的治理与修复一直是土壤污染研究的难点和热点,找切实可行的高效的治理技术尤为重要。

关键字:砷污染修复淋洗法生物修复案例:1992年10月和1993年5月,在未经有关部门同意的情况下,发生了省冶炼厂两次非法向省鸡西市梨树区转移有毒化工废渣造成重大环境污染的案件。

转移的废渣中含有三氧化二砷(俗称砒霜)等10多种有毒物质332吨。

这些有毒物质使穆棱河下游约20平千米围的土壤、植物和地下水环境造成不同程度的污染。

其中以土壤和植被受到的污染和破坏最为重,残留在废渣堆放地及围的砷、铜、铅、钢等重金属污染平均超标为75倍,其中砷的超标指数最高,是103倍。

废渣倾倒现场寸草不长,26棵20厘米直径树木枯死,地表裸露面积达500平米,大约7公顷地表植物受到较重污染,污染深度0-140厘米。

经预测,在自然状况下,要想将土壤恢复到原有水平,大概需要几百年,甚至几千年以上。

目前,国外常采用的土壤修复的法包括客土法、淋洗法、生物修复法、稳定/固定化法等。

稳定/固定化法与其他技术相比,更能从时间和成本上满足土壤修复的要求。

而稳定/固定化法的关键在于稳定/固定化剂的选择。

铁及其化合物是砷的稳定化中最常用的稳定化剂.由于该化工场地以硫铁矿作为原料进行生产,铁含量丰富,土壤中铁的百分含量达18%-37%。

有文献报道,Fe2*氧化过程中会产生氧化性的中间体及,可将As(IIn氧化为毒性低的As(V),且FeZ氧化后水解新生成的Fe(OH},与Fe"水解生成的Fe(OH},相比,吸附去除砷的能力更强。

土壤重金属的治理方法和研究展望1. 引言1.1 背景介绍土壤重金属污染是当前环境污染中的一个严重问题,主要由工业废水、农药残留、污水灌溉等因素造成。

重金属对土壤和生态系统产生的危害已经引起了广泛的关注。

土壤是生态系统的基础,而土壤中的重金属污染不仅会影响农作物的生长发育,还会对人类健康造成潜在威胁。

对土壤中重金属的治理和研究势在必行。

过去几十年来,随着工业化和城市化进程的加快,土壤重金属污染日益严重,不仅对生态环境造成了重大影响,还威胁到人类的健康。

随着人们环保意识的增强和技术水平的提高,探索和研究土壤重金属的治理方法已经成为当务之急。

有效的土壤重金属治理方法不仅可以减少环境中重金属的污染程度,还可以保护土壤资源,维护生态平衡。

本文将从土壤重金属污染现状、对土壤的影响以及目前的治理方法和技术展望等方面展开探讨,旨在为相关研究提供参考和指导。

希望通过本文的介绍和分析,能够引起更多人对土壤重金属污染治理的重视和关注,为未来的研究和实践提供有益参考。

1.2 问题意义土壤中存在着各种重金属元素,这些重金属元素在适量情况下对植物生长和发育有益,但一旦超出一定范围,就会对土壤生态系统造成严重危害。

土壤重金属污染已成为当今环境领域的重要问题之一,引起了人们的高度重视。

据统计,全球有近三分之一的耕地受到了不同程度的重金属污染,严重威胁着农作物的质量和生产力,甚至危及人类健康。

土壤重金属污染主要来自于工业排放、废弃物填埋、农药施用等活动,这些重金属难以降解,一旦进入土壤就会长期富集,对土壤生物、植物和人类造成危害。

铅、镉、汞等重金属对植物的生长发育和免疫系统造成明显损害,对人类健康则可能引发多种慢性疾病。

治理土壤重金属污染具有重要的现实意义和广泛的社会影响。

通过研究和探索有效的土壤重金属治理方法,可以降低土壤重金属含量,保护农作物生长环境,减少人类暴露风险,维护生态平衡。

解决土壤重金属污染问题,对于促进可持续发展、建设美丽中国具有不可替代的重要作用。

生态环境学报 2010, 19(2): 480-486 Ecology and Environmental Sciences E-mail: editor@基金项目:国家自然科学基金项目(20607028;20977110);国家高技术研究发展计划(863)项目(2008AA06Z336)作者简介:崔岩山(1972年生),男,副教授,博士,主要研究方向为土壤污染控制及土壤健康风险评价。

E-mail: cuiyanshan@ *通讯作者 收稿日期:2009-12-21污染土壤中铅、砷的生物可给性研究进展崔岩山*,陈晓晨,付瑾中国科学院研究生院资源与环境学院,北京 100049摘要:土壤铅、砷污染已成为重要的环境问题,并可对人体健康造成严重危害。

对食物链途径的有效控制使得从口部无意摄入的土壤铅、砷对人体,特别是对儿童铅、砷摄入总量的贡献率越来越大,甚至成为主要来源。

土壤中铅、砷直接进入人体的消化系统并可被人体胃肠道溶解出的部分称为其生物可给性。

有效、准确地判定土壤中铅、砷的生物可给性已经成为解决儿童铅、砷中毒的关键科学问题。

因此,有关土壤中铅、砷的生物可给性及其在人体健康风险评价中的应用受到了越来越多的关注。

文章综述了污染土壤中铅、砷生物可给性的研究方法及各方法的优缺点,并从土壤性质、模拟胃肠条件等方面分析了影响土壤中铅、砷生物可给性的主要因素和存在的问题,还进一步论述了土壤中铅、砷生物可给性在人体健康风险评价中的应用。

最后,提出了今后该领域应重点加强土壤铅、砷生物可给性的标准参考物、模拟胃肠条件的优化以及土壤铅、砷生物可给性在人体健康风险评价中的应用等方面的研究。

以期充分发挥铅、砷等环境污染物的生物可给性研究方法的潜力,更好地为控制土壤污染、保护人类健康服务。

关键词:铅;砷;生物可给性;健康风险;污染土壤中图分类号:X131.3 文献标识码:A 文章编号:1674-5906(2010)02-0480-07土壤污染是一个世界范围的环境问题,其中铅、砷是土壤中2种主要的污染物。

土壤-植物系统砷污染控制方面取得重要进展砷是环境中无处不在的污染物,威胁着世界各地的数以千万计人的身体健康。

人体主要通过饮用含砷的水和食用砷污染的食物来摄入砷。

对于东南亚以大米为主食的人群,大米食用是人体摄入砷的最主要途径。

如何阻控砷进入水稻籽粒是一个控制砷环境健康风险的重点和难点之一。

到目前为止,植物根系是如何吸收砷,以及砷在茎叶中的转运和转化机制已经有较多的研究,但是对于砷是如何进入植物种子、并在种子中积累的相关机制却仍不清楚。

已有的研究表明韧皮部是植物籽粒中砷积累的主要途径。

但由于韧皮部装载机制比较复杂,研究比较困难,目前国内外没有相关研究的报道。

中国科学院生态环境研究中心朱永官研究员领导的团队与德国和美国合作,以模式植物拟南芥为研究对象,证明肌醇通道是植物韧皮部砷装载的主要通道。

拟南芥有3个肌醇通道基因,其中AtINT2和AtINT4主要在韧皮部的伴胞细胞膜上表达。

当他们将这两个基因分别表达在酵母和蛙卵中,均能显著增加酵母和蛙卵中砷的积累,并显著降低酵母菌对砷的耐性。

AtINT2或AtINT4突变能使植物韧皮部和荚果中的砷浓度显著降低,特别是种子中的砷浓度能减少约一半,但对木质部中砷浓度没有显著影响。

这些结果清楚地表明肌醇通道能装载砷到韧皮部,是调控拟南芥籽粒中砷积累的关键因子。

该研究填补了植物韧皮部中砷转运机制研究的空白。

目前,植物籽粒中砷积累过程得到了比较完整的表征:木质部将砷转运的植物维管束组织,肌醇通道将维管束组织中的砷转运到韧皮部,并进一步通过韧皮部的筛管系统转运到种子。

如果水稻肌醇通道同样是水稻韧皮部中砷的装载门户,那么肌醇通道可作为培育低砷积累水稻新品种的分子标记,这对于降低大米砷积累、控制全球性大米砷污染而造成的健康风险是一个很大的进步。

该研究成果已经发表在Nature Plants上。

该研究得到国家自然科学基金项目的支持。

土壤重金属污染微生物修复研究进展与展望-土壤污染论文-农学论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——近年我国在经济发展上取得了举世瞩目的成就,但是,过度的工业活动带来了严重的环境污染,对居民健康造成严重威胁,并对社会、经济和环境的可持续发展带来了巨大隐患。

我国农村环境面临多种环境问题,主要包括土壤重金属污染、土壤肥力减退、耕地盐碱化、河流水体富营养化、农药、化肥、杀虫剂等滥用造成的环境污染等。

该研究侧重于土壤重金属的污染和修复,对重金属来源、危害和特点、重金属污染的常见修复手段进行了介绍,重点介绍了微生物修复技术在该领域的研究进展,最后对我国重金属污染修复技术的发展趋势和研究方向进行了展望,以期为我国重金属污染土壤的修复提供有益借鉴。

1 土壤重金属污染现状1. 1 土壤重金属来源重金属是指比重 5 的金属,约有45 种,包括铅、镉、汞、铬、铜、锌、镍等[1 -2].砷虽不属于重金属,但因其来源以及危害都与重金属相似,故通常列入重金属类进行研究讨论[1].重金属污染是指由重金属或其化合物通过各种途径进入土壤并且超过了土壤自净能力而造成的污染。

在陆地生态系统中,土壤是化学污染物的主要存储库。

在水生系统中,沉积物是这些化学物质的最终存在形式。

大多数重金属天然存在于自然界中,包括风化土母质、火成岩、沉积岩和煤等[3],重金属可以通过地质过程(如成土过程等)和人为过程进入环境[3],地质过程会释放这些重金属,并影响土壤中重金属的含量和分布,例如,喀斯特地域石漠化以及火山喷发等其他自然因素造成的重金属释放。

由地质引入到环境中的重金属主要以不容易被生物利用和植物吸收的形式存在[3],地质过程在某些重金属污染中占据重要地位。

例如,煤炭每年可以释放4.5 万t 砷,而人类活动每年可以释放约5 万t 砷,地质成因造成的砷释放量约占砷总释放量的45%.尽管人为因素在砷污染中越来越重要,但是地质因素造成的砷污染不可小视。

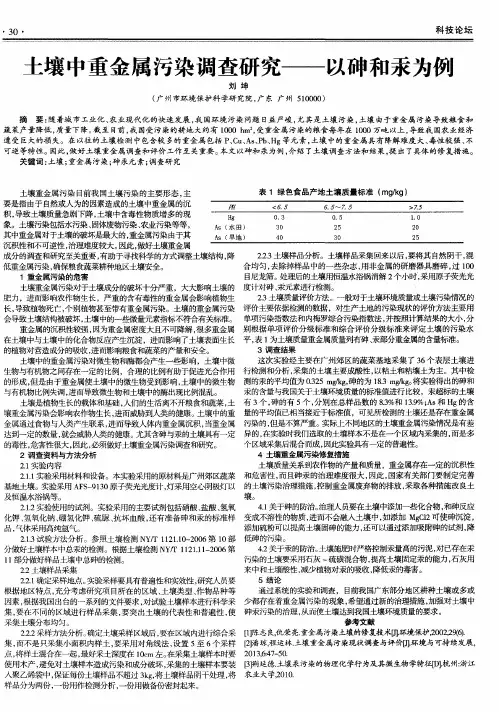

土壤中铜与砷迁移转化的研究进展刘梁 2011210191摘要:本文介绍了近年来国内外对土壤中铜和砷的迁移转化过程的以及对其污染监测、评价与修复手段的最新研究进展。

列举了研究学者对土壤中重金属的来源、存在形态,迁移与转化特征以及生物效应等方面进行的深入的研究。

关键词:土壤;铜;砷;迁移;转化;State-of-the-Art of the Migration and Transformationof Copper and Arsenic in the contaminated soilAbstract:The state-of-the-art in the field of the Environmental Chemical Behavior of Copper and Arsenic in the soil is introduced. Recently, researchers have taken deeper studies on the Migration and Transformation of heavy metals in different kinds of soil,and they also took a lot of experiments to study the biological effects of heavy metals in the soil. Based on the research, researchers proposed some new methods for monitoring and remediation of heavy metal-contaminated soil.Keywords:Soil;Copper;Arsenic;Migration and Transformation近年来,我国土壤污染问题日益凸显,对生态环境以及人体健康构成了严重威胁。

而重金属是土壤中重要的污染物质,具有周期长,危害重的特点。

其在土壤中的环境化学行为过程、风险及其控制修复问题已经引起全社会的广泛关注。

土壤污染中的重金属主要指汞、镉、铅、铬以及类金属砷等生物毒性显著的重金属,也指具有一定毒性的一般重金属如锌、铜、钴、镍、锡等。

它们对土壤的污染是短期不可逆的过程,并且重金属污染可以通过食物链进入农产品,影响农产品质量安全,危害人类健康,因此对土壤中重金属元素的化学行为进行深入的研究是非常必要的。

本文着重介绍了受污染土壤中铜与砷的来源及分布存在形态、迁移转化情况。

1.土壤中重金属的来源与形态1.1 土壤重金属来源重金属矿产的开采、冶炼;金属加工排放的废气、废水、废渣;化石燃料燃烧过程中排放的飘尘;工业排放的废水均含有各种重金属成分[1]~[3],这些污染物通过灌溉(特别是污灌)、固体废弃物(污泥、垃圾等)、农药和肥料以及大气沉降物等途径进入土壤,造成污染。

1.1.1 土壤中As的来源土壤中As的来源可分为自然源和人为源。

土壤砷的自然源主要来自成土母质,其浓度高低和分布由成土过程的环境因素所决定;除一些特殊的富砷地区外,土壤中砷的平均含量约为3mg/kg[4]。

人为活动同样是土壤砷含量的重要影响因素,例如:1)工矿业活动、废弃物排放和燃煤等。

在陶瓷和玻璃、电子产品、涂料、去污剂、化妆品、烟花爆竹等的制造过程中,都可能要使用 As作为原料[5];砷通常被作为 Cu-As 合金中的微量成分以增强金属的防腐性[6];砷常以硫化物的形式夹杂在许多重要的有色金属矿如金、铜、铅、锌、硒、钴矿中,在开采和冶炼过程中均有可能造成砷的污染。

2)农业活动。

在养殖业中,砷化合物由于具有抗寄生虫病、促进动物生长、改善动物产品品质等多重作用,因而通常被作为饲料添加剂使用,这些含砷化合物进入动物体后,通过动物的排泄进入环境,或随着排泄物的农业利用进入农田[7],从而在土壤中累积;由于砷的毒性较大,长期以来砷化合物作为杀虫剂、消毒液、杀菌剂和除草剂被广泛应用于农业和园艺业,尽管近年来许多国家已陆续禁止使用这些物质,但在个别地区已经形成了土壤中砷过量累积和超标的现实。

1.1.1 土壤中Cu的来源土壤中铜的含量与成土母质、成土过程、耕作措施等诸多因素有关,不同类型的土壤含铜量差异性较大,土壤中的平均含铜量估计为20~30mg/kg。

认为因素同样是土壤中铜含量的主要影响因素,工矿尾砂、工业三废及污水、污泥灌溉都是铜素的主要来源。

工业废物及污水、污泥中铜的含量很高,平均在400-850mg/kg [8],是污灌区主要的铜污染源。

波尔多液作为一种广泛应用的含铜杀菌剂,长期施用也带来了较严重的土壤污染问题,BesnardE.等 [9]的研究指出,法国某葡萄园因施用含铜杀菌剂使土壤中铜的累积含量最高达到1000mg/kg。

1.2 土壤重金属形态分析重金属形态是指重金属的价态、化合态、结合态和结构态四个方面,即某一重金属元素在环境中以某种离子或分子存在的实际形式。

研究证明,重金属的蓄积能力和生物毒性,不仅与其进入土壤的总量有关,更大程度上是由其形态分布决定的,不同形态的重金属具有不同的环境效应和生物可利用性[10]。

因此,借助形态分析来阐明重金属在土壤环境中的迁移和转化规律,以揭示重金属污染物在土壤中的行为特性,对研究重金属的环境效应及其污染有着重要意义。

目前应用最广和最具代表性的土壤中重金属形态分析方法是由Tiesser等人提出的,将沉积物或土壤中重金属元素结合态分为可交换态、碳酸盐结合态、铁锰(铝)氧化物结合态、有机物结合态、残渣态等5种形态。

1.2.1 土壤中砷的形态大量研究表明,土壤中的砷可分为有机态和无机态两种,无机砷包括三价砷(As(Ⅲ))和五价砷(As(Ⅴ));有机砷包括一甲基砷和二甲基砷等。

土壤中砷以无机态为主,有机态的比率极低。

一般认为在氧化性土壤中,As(Ⅴ)为主要形态,而As(Ⅲ)是还原条件下的主要形态。

砷入土壤后,一部分留在土壤溶液中;一部分吸附在土壤胶体上,大部分转化为复杂的难溶性砷化物。

因此将土壤中的砷形态分为水溶性砷、吸附性砷、难溶性砷三类。

前两种形态的砷可称为有效态砷,而难溶性砷又可细分为铝型砷、铁型砷、钙型砷和闭蓄型砷。

苏[11]等对台北市关渡平原土壤中的砷形态研究发现,采集的土壤样品中砷主要与无定型铁、铝氧化物键结合形成稳定错合物,约占土壤砷全量的60%。

而代表土壤中有效性砷的non-specifically-bound As,则不到1%。

验证了大部分砷进入土壤后被转化成难容性砷化物的理论。

1.2.1 土壤中铜的形态土壤中的铜主要形态与砷类似,有以下几种:水溶态铜、有机结合态铜、铁锰氧化物结合态铜、碳酸盐结合态铜和矿物残留态铜,不同的分级方法在形态划分上略有不同。

交换态铜是有效铜的重要组成部分,在自然土壤中约占全铜的1%。

其含量受全铜和土壤反应的影响较大。

有机结合态铜与有效铜的含量也具有明显的相关性,约占全铜含量的10%-15%。

铁锰氧化物结合态铜含量较高,一般在30%以上,对生物有效性低,毒害小。

碳酸盐结合态是pH 值较高的石灰性土壤上特有的土壤铜形态,含量为20%-30%。

残留态铜是上述各形态铜提取后残余的铜,是暂时无效的铜,一般占全铜的20%-60%,甚至更高,是土壤中铜的主要存在形态[12]。

2.土壤中重金属的迁移转化未受污染的土壤中,可交换态重金属所占比例很低,残渣态比例较高。

但随着外源重金属的进入,其各种形态就会在土壤固相之间重新分配,这一过程会受到诸多因素的影响,如:重金属种类,土壤溶液的pH(土壤中重金属的活性随pH 升高而降低,且呈极显著负相关),温度,氧化还原电位,土壤有机质含量(土壤有机质积累显著地增加了有机质结合态重金属的比例,降低了氧化物结合态和残渣态重金属的比例; 当有机质加入量很高时,交换态重金属的比例降低,而碳酸盐结合态的比例无明显变化),土壤淋溶特性,土壤中微生物的活性等。

经研究表明,外源重金属进入土壤后,可交换态浓度迅速下降;碳酸盐态重金属先微弱上升,然后迅速下降;铁锰氧化态重金属先上升,在烤田期达到最大值,然后迅速下降,成熟期时又微弱上升;有机态重金属不断上升;残渣态重金属或变化不大,或先上升后逐步稳定[13]。

这一转变过程常常分为快速和慢速两个阶段,不同阶段中重金属形态再分布的速率差异较大。

Tang[14]经过研究,认为初期的快速阶段由土壤溶液和土壤颗粒表面重金属离子浓度差所驱动,后期的慢速分布阶段是重金属离子向土壤微孔隙的渗透和扩散过程,重金属形态分布的速率逐渐减慢,直到土-水系统中的重金属固相分配达到平衡。

重金属在土壤中的迁移同其它污染物在土壤中的迁移一样都属于土壤中溶质的运移,溶质在土壤中运移的机理有三种:对流、扩散和水动力弥散。

对流是纯力学的结果,扩散是质点热运动的结果。

而水动力弥散是由于土壤孔隙水的微观流速和方向的变化引起溶质的机械弥散。

在迁移的过程中重金属污染物还会同时发生多种化学反应,例如:离子交换、吸附-解吸、核晶过程、氧化还原以及与有机物的吸附配位反应[15]。

除此之外,外源重金属在土壤-植物-动物、土壤-微生物-大气等各环境要素之间也存在着迁移状况。

随着微生物、植物对土壤溶液中营养物质的吸收利用,外源重金属不可避免的进入到生物体内,并有可能蓄积下来。

2.1 土壤铜的迁移转化由于进入土壤的铜被表层土壤的粘土矿物持留,外来污染铜主要在表层积累,并沿土壤纵深垂直递减;同时,表层土壤的有机质能与铜结合,使铜不易向下层移动。

但是在酸性土壤中,由于土壤对铜的吸附能力减弱,被土壤固定的铜易被解吸出来,易于淋溶迁移 [16]。

杨[17]等在对高碑店污水处理厂附近农田的调查中发现,该地区土壤中重金属主要来污水灌溉及污泥施肥,其中铜在水-土壤-植物各环境要素间的迁移转化特征受到环境条件的影响。

当地土壤对Cu有着明显的滞留能力,0-20厘米土层中蓄积的Cu浓度远远高于其本底浓度,而20-40厘米土层的含量即已接近本底含量。

可见Cu在当地土壤中迁移能力较差,集中分布在土壤表层,水平扩散范围也很小。

随着灌水中Cu浓度的升高,土壤中Cu的蓄积量达到最大值,几乎不再增长。

Cu将直接随污水迁出。

郑[18]对选取了7种典型农田土壤进行试验,得出结论:随着外源Cu的添加量增加,土壤中交换态和碳酸盐结合态Cu的比例增加,而残渣态Cu的比例则随之降低;土壤性质(如pH、Eh、有机质、碳酸盐及氧化铁形态)在一定程度上可以影响外源Cu在土壤中各形态转化的方向。

土壤对重金属的吸附性能是污水灌溉条件下淋出液中重金属浓度及土壤剖面中重金属分布的决定性因素。

恒电荷土壤对Cu的吸附性能很强,进入土壤的外源重金属主要被吸附在土壤0-20cm表层,淋出液中重金属浓度较低,可变电荷土壤对重金属的吸附能力较低,进入土壤的外源重金属含量超过了土壤吸持固定能力,在淋溶过程中会出现穿透。