生物种间关系曲线图解读

- 格式:ppt

- 大小:235.00 KB

- 文档页数:7

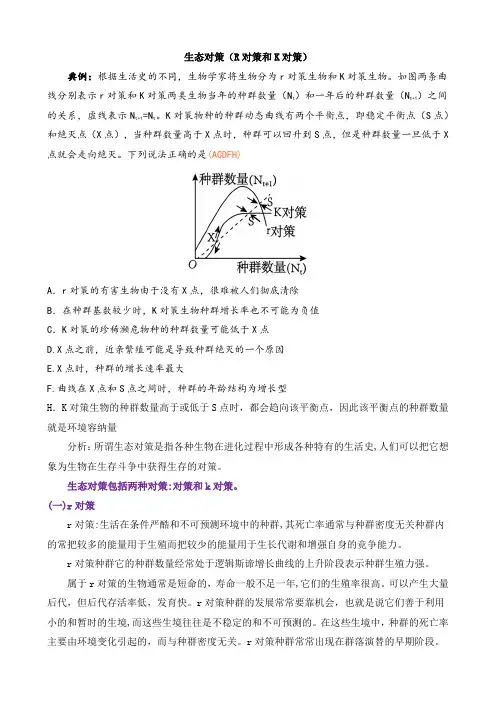

生态对策(R对策和K对策)典例:根据生活史的不同,生物学家将生物分为r对策生物和K对策生物。

如图两条曲线分别表示r对策和K对策两类生物当年的种群数量(Nt )和一年后的种群数量(Nt+1)之间的关系,虚线表示Nt+1=Nt。

K对策物种的种群动态曲线有两个平衡点,即稳定平衡点(S点)和绝灭点(X点),当种群数量高于X点时,种群可以回升到S点,但是种群数量一旦低于X 点就会走向绝灭。

下列说法正确的是(ACDFH)A.r对策的有害生物由于没有X点,很难被人们彻底清除B.在种群基数较少时,K对策生物种群增长率也不可能为负值C.K对策的珍稀濒危物种的种群数量可能低于X点D.X点之前,近亲繁殖可能是导致种群绝灭的一个原因E.X点时,种群的增长速率最大F.曲线在X点和S点之间时,种群的年龄结构为增长型H.K对策生物的种群数量高于或低于S点时,都会趋向该平衡点,因此该平衡点的种群数量就是环境容纳量分析:所谓生态对策是指各种生物在进化过程中形成各种特有的生活史,人们可以把它想象为生物在生存斗争中获得生存的对策。

生态对策包括两种对策:对策和k对策。

(一)r对策r对策:生活在条件严酷和不可预测环境中的种群,其死亡率通常与种群密度无关种群内的常把较多的能量用于生殖而把较少的能量用于生长代谢和增强自身的竞争能力。

r对策种群它的种群数量经常处于逻辑斯谛增长曲线的上升阶段表示种群生殖力强。

属于r对策的生物通常是短命的,寿命一般不足一年,它们的生殖率很高。

可以产生大量后代,但后代存活率低,发育快。

r对策种群的发展常常要靠机会,也就是说它们善于利用小的和暂时的生境,而这些生境往往是不稳定的和不可预测的。

在这些生境中,种群的死亡率主要由环境变化引起的,而与种群密度无关。

r对策种群常常出现在群落演替的早期阶段。

(二)k对策k对策种群:生活在条件优越和可预测环境中的种群,其死亡率大都由与密度相关的因素引起,生物之间存在着激烈竞争,因此,种群内的个体常把更多的能量用于除生殖以外的其他各种活动。

第2节种群数量的变化知识点一构建种群增长模型的方法1.数学模型概念,数学模型是用来描述一个系统或它的性质的数学形式,是为了某种目的用字母、数字及其他数学符号建立起来的方程式以及图表、图像等数学表达式。

2.意义,数学模型是联系实际问题与数学规律的桥梁,具有解释、判断、预测等重要作用。

知识点二种群数量的增长,1.种群的“J”型增长(1)“J”型曲线:自然界确有类似细菌在理想条件下种群数量增长的形式,如果以时间为横坐标,种群数量为纵坐标画出曲线来表示,曲线则大致呈“J”型。

(2)“J”型增长的原因:食物充足、没有天敌、气候适宜等,这一理想条件只有在实验室或某物种最初进入一条件非常适宜的环境时才会出现。

(3)“J”型增长的数学模型,模型假设:在食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等条件下,种群的数量以一定的倍数增长,第二年是第一年的λ倍。

增长速率不随种群密度的变化而变化。

,建立模型:,一年后该种群的数量应为:N1=N0λ,两年后该种群的数量应为:N2=N1×λ=N0λ2,t年后该种群的数量应为:N t=N0λt,N0:该种群的起始数量;t:时间;N t:t年后种群数量;λ:增长的倍数。

注:当时,种群数量上升;当λ=1时,种群数量不变;当时,种群数量下降。

2.种群增长的“S”型曲线,(1)“S”型曲线出现的原因,自然资源是有限的,当种群密度增大时,使生存斗争加剧,种群的增长速率下降。

(2)实例:高斯的实验。

(3)“S”型曲线:种群经过一定时间的增长后,数量趋于稳定的增长曲线,呈“S”型。

①K值:在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量称为环境容纳量。

a.不同物种在同一环境中K值不同。

b.当环境改变时生物的K值改变。

②K/2值:K值的一半,是种群数量增长最快点。

③增长速率:可以看出种群的增长速率在K/2时最大,K/2之前不断增加,在K/2之后逐渐减小,当达到K值时增长速率为0。

1.下列关于群落的叙述中,错误的是()A.研究种群是研究群落的基础B.不同群落的物种数目是不同的C.群落水平上研究的问题就是研究种群的丰富度D.任何一个群落中的物种,都不可能是随机地聚集在一起解析:选C。

种群是生物群落的基本组成单位,研究种群是研究群落的基础。

不同群落的物种数目是不同的。

这些物种不是随机聚集在一起,而是通过种间关系联系起来的。

群落水平研究的问题很多,除丰富度外,还有空间结构等。

2.(2012·吉林一中高二检测)下列关于“丰富度”的说法,正确的是()A.一个池塘中鲫鱼的种群密度大于鲤鱼的种群密度,则此池塘中鲫鱼丰富度高于鲤鱼B.甲池塘中的鲫鱼种群数目多于乙池塘,则甲池塘中鲫鱼丰富度高于乙池塘C.一片森林中的物种数目多于一片草原,则该森林的物种丰富度高于该草原D.不同的群落,物种丰富度是定值解析:选C。

丰富度指的是群落中物种数目的多少,与种群数量、种群密度无关。

不同群落的丰富度是不同的。

3.生物群落的特征主要包括()①年龄组成②种间关系③种群密度④垂直结构⑤水平结构⑥物种多样性⑦优势种⑧物种丰富度10出生率和死亡率⑨性别比例○A.①②④⑤⑥⑧ B.②③④⑤⑦⑧C.②④⑤⑥⑦⑧D.④⑤⑥⑦⑧⑨解析:选C。

群落层次上研究的内容有群落的物种组成及优势种、种间关系、群落的空间结构、各种群占据的位置、群落的分布范围和边界等。

其中的①③⑨○10是在种群水平上研究的。

4.下图为四种生物种间关系示意图,能正确表示地衣中的藻类和真菌、大小两种草履虫、狐与兔、细菌与噬菌体四种种间关系的依次是()A.③④①②B.②③①④C.③②①④D.③②④①解析:选C。

地衣中的藻类和真菌属于互利共生关系,如图③;大小两种草履虫为竞争关系,如图②;狐与兔之间属于捕食关系,如图①;细菌与噬菌体之间属于寄生关系,如图④。

5.下图为植物群落生长的分层现象,对此现象解释不.合理的是()A.分层现象是植物群落与环境条件相互联系的一种形式B.决定这种现象的环境因素除光照外,还有温度和湿度等C.种植玉米时,因植物群落分层现象的存在,所以要合理密植D.在农业生产上,可以充分利用这一现象,合理搭配种植的品种解析:选C。

初中生物学曲线图解读众所周知,生物学科本身属于理论性较强的学科,其知识具有较强的推理性和逻辑性。

随着生物学领域的日益开拓,生物学与其他学科的联系正日益增强。

曲线图是一种用曲线表示数据的统计图,可以直观地反映事物在时间或空间上的变化,以及不同事物之间的差异。

在目前的初中生物学教学中,利用坐标曲线来表述生物学理论的相关知识正以其直观、清晰越来越受到师生的重视,在学习、应用和训练中出现的频率越来越高。

现就此问题的解答浅谈几点:一、教材中原始坐标曲线问题的分析1、辅导学习型曲线图。

此类问题是教学中为了表述所要阐述的问题而设计的曲线图示,特点是具有较强的直观性,简洁明了,容易说明问题,并且有利于学生讨论交流和学习巩固。

教师教学中也容易操作和指导,能加深对问题的理解。

例如人教版七年级下册第四单元第一章第三节青春期中有以下资料:讨论:(1)男孩和女孩开始身高突增的年龄有没有差别?(2)男孩和女孩体形的变化与睾丸和卵巢的发育有关吗?你是怎样得出结论的?解析:本题即是利用给出的曲线图示来观察和讨论青春期的身体变化的。

通过曲线1可明显看出男孩身高突增是在12.5岁,女孩身高突增是在10.5岁,因此他们之间还是有差别的。

他们差别的内在原因是性腺分泌的性激素的作用,而性腺就是指男性睾丸和女性卵巢,因此青春期的变化就是在睾丸和卵巢的作用下产生的,由此可知:男性睾丸发育大约在11岁,女性卵巢发育大约是在10岁。

答案:(1)有差别。

(2)有关。

男性睾丸开始发育后,身高开始突增,女性卵巢开始发育后,身高开始突增。

通过设计曲线帮助学生掌握了理论知识,又直观地表述了身高变化的趋势,使学生对于身体发育的不同时期及其内在机理有了科学的认知。

2、技能训练型曲线图。

此类曲线是教材中根据教材内容设计的帮助理解和巩固的曲线图,在一定程度上强化了基本知识的记忆和巩固,加深了对基础知识的理解与应用,提高了分析和解决问题的能力。

例如人教版七年级下册第四单元第二章第二节消化和吸收后有技能训练:上图表示淀粉、脂肪和蛋白质在消化道中各部位(依次用A、B、C、D、E表示)被消化的程度。

例析种群的存活曲线一. 曲线分析反映种群个体在各种年龄段的存活数量动态变化的曲线,称为存活曲线。

它能反映生物个体发育阶段对种群数量的调节状况。

存活曲线可分为三种,反映内容如下:a型:存活曲线呈凸型。

它们表示种群的大多数个体均能实现其平均的生理寿命(种群生理寿命是指种群处于最适生活环境下的平均年龄,而不是某个特殊个体可能具有的最长寿命),在到达平均寿命时,几乎同时死亡。

也就是说,在接近生理寿命前只有少数个体死亡。

人类和许多高等动物(大型兽类)以及许多一年生的植物常属此类。

b型:存活曲线呈对角线。

它们表示各年龄段具有相同的死亡率。

多年生�次结实植物和水螅、许多鸟类以及小型哺乳动物的存活曲线接近此类。

c型:存活曲线呈凹型。

它们表示幼小个体的死亡率极高,一旦过了危险期死亡率就变得很低而且稳定。

许多海产鱼类、海产无脊椎动物、许多低等脊椎动物和寄生虫以及多次结实的多年生植物属此类。

存活曲线以环境条件和对有限资源的竞争为转移。

例如,人类的存活曲线因营养、卫生医药条件而有很大的变化。

如果环境变得合适,死亡率能够变得很低,种群就会突然爆发。

不少农业害虫的爆发就是这种情况。

研究存活曲线可以判断各种动物种群最容易受伤害的年龄而人为地有效地控制这一种群的数量,以达到造福人类的目的,如可以选择最有利时间打猎或进行害虫防治。

二. 例题分析例. 下图为种群的两种存活曲线,请回答:(1)如果I是养牛场的牛群,则表示牧场经营很正常,它属于________型,其特点是_________个体很多,而_______个体很少,则种群的________会越来越大。

(2)如果II是养鸡场的鸡群,则表示这个鸡场已陷入危机,经营者必须采取的措施是:①留下________鸡,处理________鸡;②要保持________多,________少的性别比例;③购入或孵化出大量________加以良好的________,使它有很高的________,让衰退型转化为________。

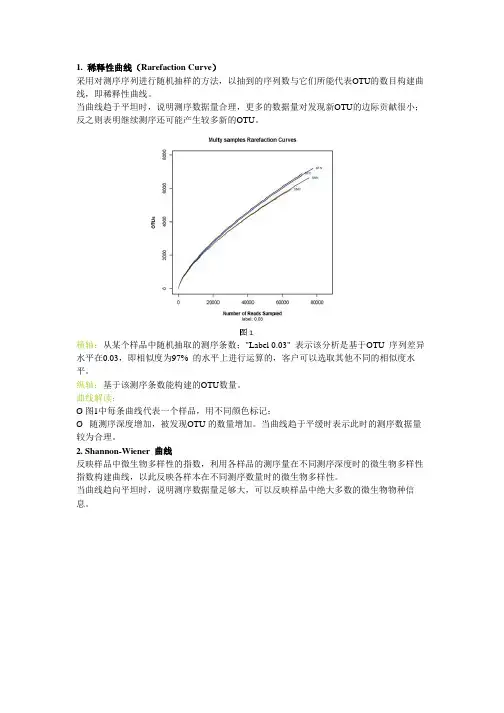

1. 稀释性曲线(Rarefaction Curve)采用对测序序列进行随机抽样的方法,以抽到的序列数与它们所能代表OTU的数目构建曲线,即稀释性曲线。

当曲线趋于平坦时,说明测序数据量合理,更多的数据量对发现新OTU的边际贡献很小;反之则表明继续测序还可能产生较多新的OTU。

横轴:从某个样品中随机抽取的测序条数;"Label 0.03" 表示该分析是基于OTU 序列差异水平在0.03,即相似度为97% 的水平上进行运算的,客户可以选取其他不同的相似度水平。

纵轴:基于该测序条数能构建的OTU数量。

曲线解读:Ø 图1中每条曲线代表一个样品,用不同颜色标记;Ø 随测序深度增加,被发现OTU 的数量增加。

当曲线趋于平缓时表示此时的测序数据量较为合理。

2. Shannon-Wiener 曲线反映样品中微生物多样性的指数,利用各样品的测序量在不同测序深度时的微生物多样性指数构建曲线,以此反映各样本在不同测序数量时的微生物多样性。

当曲线趋向平坦时,说明测序数据量足够大,可以反映样品中绝大多数的微生物物种信息。

横轴:从某个样品中随机抽取的测序条数。

纵轴:Shannon-Wiener 指数,用来估算群落多样性的高低。

Shannon 指数计算公式:其中,S obs= 实际测量出的OTU数目;n i= 含有i 条序列的OTU数目;N = 所有的序列数。

曲线解读:Ø 图2每条曲线代表一个样品,用不同颜色标记,末端数字为实际测序条数;Ø 起初曲线直线上升,是由于测序条数远不足覆盖样品导致;Ø 数值升高直至平滑说明测序条数足以覆盖样品中的大部分微生物。

3.Rank-Abundance 曲线用于同时解释样品多样性的两个方面,即样品所含物种的丰富程度和均匀程度。

物种的丰富程度由曲线在横轴上的长度来反映,曲线越宽,表示物种的组成越丰富;物种组成的均匀程度由曲线的形状来反映,曲线越平坦,表示物种组成的均匀程度越高。

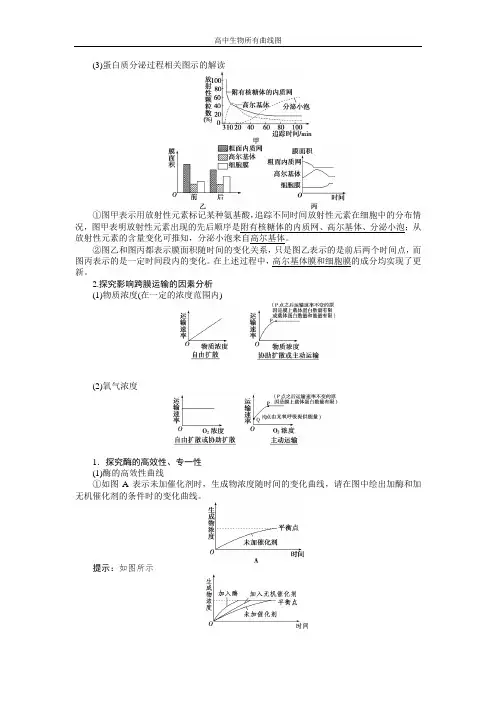

(3)蛋白质分泌过程相关图示的解读①图甲表示用放射性元素标记某种氨基酸,追踪不同时间放射性元素在细胞中的分布情况,图甲表明放射性元素出现的先后顺序是附有核糖体的内质网、高尔基体、分泌小泡;从放射性元素的含量变化可推知,分泌小泡来自高尔基体。

②图乙和图丙都表示膜面积随时间的变化关系,只是图乙表示的是前后两个时间点,而图丙表示的是一定时间段内的变化。

在上述过程中,高尔基体膜和细胞膜的成分均实现了更新。

2.探究影响跨膜运输的因素分析(1)物质浓度(在一定的浓度范围内)(2)氧气浓度1.探究酶的高效性、专一性(1)酶的高效性曲线①如图A表示未加催化剂时,生成物浓度随时间的变化曲线,请在图中绘出加酶和加无机催化剂的条件时的变化曲线。

提示:如图所示②由曲线可知:酶比无机催化剂的催化效率更高;酶只能缩短达到化学平衡所需的时间,不改变化学反应的平衡点。

因此,酶不能(“能”或“不能”)改变最终生成物的量。

(2)酶的专一性曲线①在A反应物中加入酶A,反应速率较未加酶时的变化是明显加快,说明酶A能催化该反应。

②在A反应物中加入酶B,反应速率和未加酶时相同,说明酶B不能催化该反应。

2.探究影响酶活性的因素(1)分析图A、B可知,在最适宜的温度和pH条件下,酶的活性最高。

温度和pH偏高或偏低,酶活性都会明显降低。

(2)分析图A、B曲线可知:过酸、过碱、高温都会使酶失去活性,而低温只是使酶的活性降低。

前者都会使酶的空间结构遭到破坏,而后者并未破坏酶的分子结构和空间结构。

(3)分析图C中的曲线,反应溶液中pH的变化是否会影响酶作用的最适温度呢?不会(1)模型解读:温度通过影响与细胞呼吸有关酶的活性来影响呼吸速率。

①最适温度时,细胞呼吸最强。

②超过最适温度时,呼吸酶活性降低,甚至变性失活,细胞呼吸受到抑制。

③低于最适温度呼吸酶活性下降,细胞呼吸受到抑制。

(2)应用:①低温下贮存蔬菜水果。

②温室栽培中增大昼夜温差(降低夜间温度),以减少夜间呼吸消耗有机物。

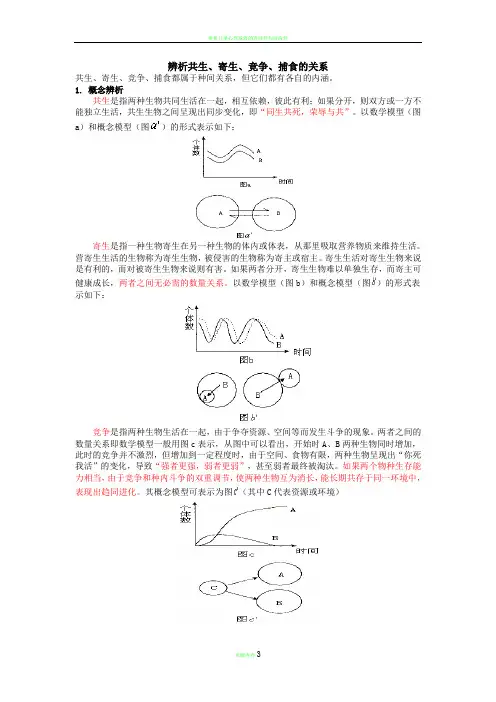

辨析共生、寄生、竞争、捕食的关系共生、寄生、竞争、捕食都属于种间关系,但它们都有各自的内涵。

1. 概念辨析共生是指两种生物共同生活在一起,相互依赖,彼此有利;如果分开,则双方或一方不能独立生活,共生生物之间呈现出同步变化,即“同生共死,荣辱与共”。

以数学模型(图a)和概念模型(图)的形式表示如下:寄生是指一种生物寄生在另一种生物的体内或体表,从那里吸取营养物质来维持生活。

营寄生生活的生物称为寄生生物,被侵害的生物称为寄主或宿主。

寄生生活对寄生生物来说是有利的,而对被寄生生物来说则有害。

如果两者分开,寄生生物难以单独生存,而寄主可健康成长,两者之间无必需的数量关系。

以数学模型(图b)和概念模型(图)的形式表示如下:竞争是指两种生物生活在一起,由于争夺资源、空间等而发生斗争的现象。

两者之间的数量关系即数学模型一般用图c表示,从图中可以看出,开始时A、B两种生物同时增加,此时的竞争并不激烈,但增加到一定程度时,由于空间、食物有限,两种生物呈现出“你死我活”的变化,导致“强者更强,弱者更弱”,甚至弱者最终被淘汰。

如果两个物种生存能力相当,由于竞争和种内斗争的双重调节,使两种生物互为消长,能长期共存于同一环境中,表现出趋同进化。

其概念模型可表示为图(其中C代表资源或环境)捕食关系是指一种生物以另一种生物为食。

一般表现为“先增者先减,后增者后减”的不同步变化,即“此消彼长,此长彼消”。

先增先减的是被捕食者,后增后减的是捕食者。

其数学模型(图d)和概念模型(图)可表示如下:2. 共生、寄生、捕食的比较(1)寄生与共生的区别寄生和共生的相同点是两者都是两种生物共同生活在一起。

不同点是共生的两种生物相互依赖,彼此有利;而寄生的两种生物,对寄生生物来说是有利的,但对寄主来说,则是有害的。

(2)寄生与捕食的区别寄生是一种生物寄居在另一种生物的体内或体表,从那里吸取营养物质来维持生活,从而对寄主造成危害。

寄生生物在寄主那里吸取的营养物质一般是寄主体内的汁液、血液或寄主从外界环境中摄取的营养物质,而不是整个寄主或寄主的某一部分。

易错点24种群与群落1.有关“种群数量变化曲线”(1)对“λ”的理解Nt=N0λt,λ代表种群数量增长倍数,不是增长率。

λ>1时,种群密度增大;λ=1时,种群密度保持稳定;λ<1时,种群密度减小。

(2)K值不是一成不变的:K值会随着环境的改变而发生变化,当环境遭到破坏时,K值会下降;反之,K值会上升。

(3)种群增长率和增长速率的区别①种群增长率是指种群中增加的个体数占原来个体数的比例,通常以百分比表示。

②增长速率是指某一段时间内增加的个体数与时间的比值。

在坐标图上可用某时间内对应曲线的斜率表示,斜率大则增长速率大。

③在“J”型曲线中,种群增长率基本不变,增长速率逐渐增大;在“S”型曲线中,种群增长率逐渐减小,增长速率先增大后减小。

2.有关“种间关系”(1)竞争和捕食的区别①竞争是两种或两种以上生物为了争夺资源、空间等生活条件而发生斗争,并不以直接获得食物为目的。

②捕食则是一种生物以另一种生物为食,目的是获得食物与能量,用以维持自身的生存,以下情况不属于捕食:一种生物以非生物为食,如牛饮水;一种生物以同种的幼体为食,如鲈鱼以本种的幼鱼为食,这属于种内斗争。

(2)寄生与腐生的区别寄生是从活的生物体内获得营养物质;腐生是从死的生物体内获得营养物质。

(3)种内斗争与竞争的区别简记为:“同斗争”,“异竞争”。

“同斗争”:同种生物争夺资源和空间是种内斗争,如公羚羊争夺配偶。

“异竞争”:不同生物争夺资源和空间是竞争,如水稻和稗草争夺阳光。

3.有关“群落演替的种类及过程”(1)演替过程中一些种群取代另一些种群,是一种“优势取代”而非“取而代之”,如形成森林后,乔木占据优势地位,但森林中仍有灌木、草本植物、苔藓等。

(2)任何环境下的演替都要最终达到一个成熟阶段,这时候群落和周围环境处于相对平衡的稳定状态。

此时物种与环境之间高度协调,能量和物质的利用率高,生态系统抵抗力稳定性也高。

(3)决定群落演替的根本原因存在于群落内部。

第2节种群数量的变化知识点一构建种群增长模型的方法1.数学模型概念,数学模型是用来描述一个系统或它的性质的数学形式,是为了某种目的用字母、数字及其他数学符号建立起来的方程式以及图表、图像等数学表达式。

2.意义,数学模型是联系实际问题与数学规律的桥梁,具有解释、判断、预测等重要作用。

知识点二种群数量的增长,1.种群的“J”型增长(1)“J”型曲线:自然界确有类似细菌在理想条件下种群数量增长的形式,如果以时间为横坐标,种群数量为纵坐标画出曲线来表示,曲线则大致呈“J”型。

(2)“J”型增长的原因:食物充足、没有天敌、气候适宜等,这一理想条件只有在实验室或某物种最初进入一条件非常适宜的环境时才会出现。

(3)“J”型增长的数学模型,模型假设:在食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等条件下,种群的数量以一定的倍数增长,第二年是第一年的λ倍。

增长速率不随种群密度的变化而变化。

,建立模型:,一年后该种群的数量应为:N1=N0λ,两年后该种群的数量应为:N2=N1×λ=N0λ2,t年后该种群的数量应为:N t=N0λt,N0:该种群的起始数量;t:时间;N t:t年后种群数量;λ:增长的倍数。

注:当时,种群数量上升;当λ=1时,种群数量不变;当时,种群数量下降。

2.种群增长的“S”型曲线,(1)“S”型曲线出现的原因,自然资源是有限的,当种群密度增大时,使生存斗争加剧,种群的增长速率下降。

(2)实例:高斯的实验。

(3)“S”型曲线:种群经过一定时间的增长后,数量趋于稳定的增长曲线,呈“S”型。

①K值:在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量称为环境容纳量。

a.不同物种在同一环境中K值不同。

b.当环境改变时生物的K值改变。

②K/2值:K值的一半,是种群数量增长最快点。

③增长速率:可以看出种群的增长速率在K/2时最大,K/2之前不断增加,在K/2之后逐渐减小,当达到K值时增长速率为0。

题型12 种群增长及群落种间关系的曲线分析1.“J”型和“S”型曲线的比较两种增长曲线的差异主要是因环境阻力不同,对种群数量增长的影响不同。

易错警示(1)不要认为种群数量不会超过K值。

K值是环境容纳量,即在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量,而种群实际数量有可能超过K值,只不过是超过K值后,环境容纳不下,种群数量会再降下来。

(2)不要误认为“S”型曲线的开始部分为“J”型增长。

“S”型曲线的开始部分并非“J”型增长。

(3)区分种群数量“变化”与种群数量“增长”。

种群数量变化包括增长、波动、稳定、下降等方面,而“J”型曲线和“S”型曲线只是研究种群数量的增长。

2.K值与K/2值的应用3.种间关系曲线分析③⑥为互利共生关系,如根瘤菌和大豆、大肠杆菌和人、地衣植物中的藻类和真菌等。

判断依据:同步变化(同生共死)。

①⑤为捕食关系,如兔子吃草、棉铃虫吃棉花叶子等。

判断依据:(不会导致某种生物灭绝)不同步变化的此消彼长。

④为寄生关系,如噬菌体和大肠杆菌、莬丝子和大豆、蝉和树等。

判断依据:寄生者增多,宿主减少,但不会为0.②⑦⑧皆为竞争关系,如农作物和杂草、草原上的牛和羊、大小两种草履虫等。

判断依据:看最终结果,一种数量增加,另一种数量下降甚至降为0;只要曲线中提示两种生物有共同的空间或食物,则必为竞争,竞争激烈程度取决于空间、食物的重叠范围。

⑦和⑧中,两种生物之间食物或生存空间的重叠程度越高,则竞争越激烈。

一、选择题1.种群在理想环境中呈“J”型增长(如曲线甲),在有环境阻力条件下,呈“S”型增长(如曲线乙)。

下列有关种群增长曲线的叙述,正确的是A.若曲线乙表示草履虫种群增长曲线,e点后种群中衰老个体数量将基本维持稳定B.图中c点时,环境阻力最小,种群增长速率最大C.若曲线乙表示酵母菌种群增长曲线,通过镜检统计的结果比实际值低,原因是其中有死亡的酵母菌个体D.K值具有物种特异性,所以田鼠的种群增长曲线在不同环境下总是相同的【答案】A【解析】据图分析,甲表示“J”型曲线,乙代表“S”型曲线。

生物坐标曲线图的一图多解近年来,坐标曲线图已成为生物学高考试题的一大亮点,因为它储存的信息量大,覆盖面广,而且形象直观,灵活性也较高,它既能考查学生的图文转换能力,也能反映学生对知识的迁移能力。

因此教师要在教学中加强对坐标曲线图的关注。

指导学生进行归纳整合,使他们在高考中取得主动。

一、典型坐标曲线图二、坐标曲线图的多种代表意义1.代表住院病人体重与时间的关系(纵坐标代表第一个物理量—体重,横坐标代表第二个物理量—时间,以下类似)某人因病住院,长期不能进食,需靠静脉注射葡萄糖来维持生命。

由于没有摄取食物,缺少必需氨基酸的供给,随时间的推移,体内蛋白质的分解代谢远远大于合成代谢,使体内蛋白质含量逐渐减少,所以体重逐渐减轻。

2. 代表无氧呼吸强度与氧气浓度的关系以乳酸菌为例,乳酸菌的异化作用为厌氧型,既无氧呼吸型。

在完全缺氧的条件下,乳酸菌进行无氧呼吸。

分解有机物的量越多,呼吸强度最大。

随着氧气浓度的增加,乳酸菌的无氧呼吸被抑制,分解有机物的量逐渐减少,呼吸强度逐渐减弱。

当然,酒精发酵,肌细胞的无氧呼吸,都符合此图的曲线变化。

3.代表正在发生质壁分离的植物细胞,其重量与对应时间的关系在植物细胞质壁分离实验中,当外界溶液浓度高于细胞液浓度时,细胞会因渗透作用而失水,随时间的推移,细胞重量逐渐降低,直到细胞内外溶液浓度相等时,水的出入达到动态平衡,细胞重量不再随时间增加而改变。

4.代表蛙受精卵的卵裂过程中,每个细胞体积随时间推移而变化的曲线在蛙受精卵的卵裂过程中,细胞以几何级数不断分裂,短期内,细胞数量迅速增多,因此,随卵裂的进行,每个细胞的体积就越来越小。

5.代表蛙的胚胎发育过程中,有机物总量和时间的关系由于蛙受精卵的营养物质含量是一定的,而受精卵在发育过程中,其中的有机物不断被氧化分解,为胚胎发育提供能量,所以有机物的总量随时间增长而不断减少。

6.代表油菜种子干重中,脂肪的含量与萌发天数之间的关系油菜种子内储存能量的主要物质是脂肪。

四大种间关系的曲线图讲解:

1、寄生

在寄生关系中,一般寄生物为小个体,寄主为大个体,以小食大。

而且大都为一方受益,一方受害,甚至引起寄主患病或死亡。

同时寄生双方又互为条件,相互制约,共同进化。

寄生是生物种间的一种对抗性的相互关系。

2、共生

两种共居一起,彼此创造有利的生活条件,较之单独生活时更为有利,更有生活力;相互依赖,相互依存,一旦分离,双方都不能正常地生活。

3、竞争

两种共居一起,为争夺有限的营养、空间和其他共同需要而发生斗争。

竞争的结果,或对竞争双方都有抑制作用,大多数的情况是对一方有利,另一方被淘汰,一方替代另一方。

4、捕食

在通常情况下,捕食者为大个体,被捕食者为小个体,以大食小。

捕食的结果,一方面能直接影响于被捕食者的种群数量,另一方面也影响于捕食者本身的种群变化,两者关系十分复杂。

捕食也是一种种间的对抗性相互关系。