国内生产总值核算

- 格式:doc

- 大小:159.50 KB

- 文档页数:31

简述和比较国内生产总值的三种核算方法以简述和比较国内生产总值的三种核算方法为标题,写一篇文章。

国内生产总值(GDP)是衡量一个国家经济活动总量的重要指标。

为了准确计算GDP,人们采用了多种核算方法,其中最常见的有产出法、支出法和收入法。

下面我们将对这三种核算方法进行简述和比较。

产出法是计算GDP的一种方法,它以各部门和行业生产的最终产品和服务的价值为基础,通过加总各个部门和行业的产出来计算GDP。

具体来说,产出法将所有商品和服务的市场价值加总,包括农业、工业、建筑业、交通运输业、金融业、服务业等各个领域的产出。

产出法的优点在于能够全面反映各个产业的贡献,但它也存在一些缺点,比如无法准确衡量非市场经济活动的价值,如家庭劳动和黑市交易等。

支出法是另一种计算GDP的方法,它通过统计各个部门和行业的最终支出来计算GDP。

支出法将各个部门和行业的最终消费支出、政府支出、固定资本形成总额和净出口(出口减去进口)加总,得出GDP的数值。

支出法的优点在于能够准确反映经济中各个部门和行业的支出情况,但它也存在一些缺点,比如无法考虑非市场经济活动的价值,以及无法准确衡量固定资本形成的价值。

收入法是第三种计算GDP的方法,它通过统计各个部门和行业的收入来计算GDP。

收入法将各个部门和行业的工资、利润、利息和租金加总,得出GDP的数值。

收入法的优点在于能够准确反映各个部门和行业的收入情况,同时也能够充分考虑非市场经济活动的价值,但它也存在一些缺点,比如无法准确衡量固定资本形成的价值。

比较这三种核算方法,可以看出它们各有优劣。

产出法能够全面反映各个产业的贡献,但无法准确衡量非市场经济活动的价值;支出法能够准确反映经济中各个部门和行业的支出情况,但无法考虑非市场经济活动的价值和固定资本形成的价值;收入法能够准确反映各个部门和行业的收入情况,同时也能够充分考虑非市场经济活动的价值,但无法准确衡量固定资本形成的价值。

为了更准确地计算GDP,通常会采用综合运用这三种核算方法的方式,以弥补各种方法的不足。

国内生产总值核算方法第四节基本核算方法一、GDP核算方法GDP核算有三种计算方法,即生产法、收入法和支出法。

三种方法从不同的角度反映国民经济生产活动成果。

(一)生产法生产法是从生产的角度衡量常住单位在一定时期新创造价值的方法。

即从生产的全部货物和服务总产品价值中,扣除生产过程中投入的中间货物和服务价值得到增加价值。

国民经济各产业部门生产法增加值计算公式如下:增加值=总产出-中间投入将国民经济各产业部门生产法增加值相加,得到生产法GDP。

1.总产出指常住单位在一定时期内生产的所有货物和服务的价值,既包括新增价值,也包括转移价值。

它反映常住单位生产活动的总规模。

总产出按生产者价格计算。

2.中间投入指常住单位在一定时期内生产过程中消耗和使用的非固定资产货物和服务的价值。

中间投入也称为中间消耗,反映用于生产过程中的转移价值,一般按购买者价格计算。

计入中间投入的货物和服务必须具备两个条件,一是与总产出的计算范围保持一致;二是本期一次性使用的。

(二)收入法收入法也称分配法,是从常住单位从事生产活动形成收入的角度来计算生产活动最终成果的方法。

国民经济各产业部门收入法增加值由劳动者报酬、生产税净额、固定资产折旧和营业盈余四个部分组成。

计算公式为:增加值=劳动者报酬+生产税净额+固定资产折旧+营业盈余国民经济各产业部门收入法增加值之和,等于收入法GDP。

1.劳动者报酬指劳动者从事生产活动所应得的全部报酬,包括劳动者应得的工资、奖金和津贴,既有货币形式的,也有实物形式的,还包括劳动者所享受的公费医疗和医药卫生费、上下班交通补贴和单位为职工缴纳的社会保险费等。

对于个体经济来说,业主的劳动者报酬和经营利润不易区分,这两部分都视为劳动者报酬。

考虑农户的特点,把劳动者报酬和经营利润也全部作为劳动者报酬。

2.生产税净额指生产税减生产补贴后的差额。

生产税指政府对生产单位从事生产、销售和经营活动以及因从事生产活动使用某些生产要素,如固定资产、土地、劳动力所征收的各种税、附加费和规费,包括主营业务税金及附加、增值税、管理费中列支的房产税、城镇土地使用税、车船使用税、印花税、应交纳的养路费、排污费、矿产资源补偿费、水电费附加、烟酒专卖上缴政府的专项收入等。

国内生产总值核算的基本理论、计算方法与分析应用第一节国内生产总值核算基本理论国内生产总值(简称GDP)是指一个国家(或地区)所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果。

GDP是最宏观最综合的经济指标,它对于判断经济运行状况,研究经济发展趋势,反映产业结构及分配格局,分析消费、投资和进出口等重大比例关系,制订国民经济发展规划,把握宏观调控的走向及力度具有十分重要的意义。

一、GDP核算的几个基本概念1.经济领土经济领土由我国政府控制的地理领土组成,它包括我国大陆的领陆、领水、领空,以及位于国际水域、但我国具有捕捞和海底开采管辖权的大陆架和专属经济区;它还包括我国在国外的所谓领土“飞地”,即位于其他国家,通过正式协议为我国政府所拥有或租借、用于外交等目的、具有明确边界的地域,如我国驻外使馆、领馆用地;不包括我国地理边界内的“飞地”,即位于我国地理领土范围内,通过正式协议为外国政府所拥有或租借、用于外交等目的、具有明确边界的地域,如外国驻华使馆、领馆用地及国际组织用地。

经济领土=“黄色国土”+“蓝色国土”+我国驻外使馆、领馆用地-外国驻华使馆、领馆用地及国际组织用地+我国具有捕捞和海底开采管辖权的大陆架和专属经济区。

2.常住单位在我国的经济领土上具有经济利益中心的经济单位称为我国的常住单位。

一经济单位在我国的经济领土范围内具有一定的场所,如住房、厂房或其他建筑物,从事一定规模的经济活动并超过一定时期(一般以一年为操作准则),则该经济单位在我国具有经济利益中心。

一个经济单位在我国经济领土上具有经济利益中心,必须具备以下三个条件:一是拥有一定的经济活动场所,二是具有一定的经济活动规模,三是具有一定的经济活动时间,一般在一年以上。

从这三个条件可以看出,有的经济单位即使在我国的经济领土内从事经济活动,也不一定在我国经济领土内具有经济利益中心。

同样,我国的某些单位根据业务需要到国外经济领土上从事不超过一年的经济活动,不失去我国经济领土上的经济利益中心。

国内生产总值及其核算第一章国内生产总值及其核算例题讲解:例1 名词解释:(1)国内生产总值(GDP):是指一个国家在一定时期内所生产的最终产品和劳务的市场价格总额。

(2)国民生产总值(GNP):是指一个国家的国民在一定时期内所生产的最终产品和劳务的市场价格总额。

(3)国民收入(NI):广义的国民收入是指用来衡量一个国家在一定时期经济活动业绩的数量指标,是在一个经济社会中用货币衡量的每年生产的产品和劳务的总量;狭义的国民收入是指一国生产要素所有者在一定时期内从生产中所获得的全部收入,数量上等国民生产净值减去间接税,即狭义的国民收入=国民生产净值-间接税。

(4)潜在的国内生产总值:是指一个国家或地区一定时期可供利用的生产资源在正常情况下可以产出的最大产值。

(5)重置投资:指用于补偿在生产过程中损耗掉的资本设备的投资,亦即折旧。

例2 某地区居民总是把相当于GDP60%的部分存起来,并且不用缴税也不购买外地商品。

今年该地区将总值2000万元的汽车销往邻省,这对该地区的GDP产生影响,请回答:(1)该地区的GDP增加了多少?(2)假如当地政府增加同样2000万元购买本地汽车,是否会产生与(1)相同的结果?为什么?(3)假如政府将2000万元以补贴形式发给居民,该地GDP是否会增加?与(1)相比如何?为什么?解:第一种解法:考虑了乘数效应将总值2000万元的汽车销往邻省,首先导致国民收入的第一轮增加2000万元,在边际消费倾向为1-60%=40%的前提下,该地区将把其中的800万元用于消费,导致国民收入的第二轮增加,这样一直继续下去,便导致国民收入数倍的增加。

Y=2000×1+2000×40%+2000×(40%)2+2000×(40%)3+…=2000/(1-40%) =2000/60%=3333.3(万元)(2)会产生相同的效果,因为政府支出中对商品和劳务的支出是国民收入中的一部分,具体如下,当政府向厂商购买商品和劳务的时候,在私人消费支出和投资支出中并没有包括对这些劳务的支出,因而应该加上政府的这部分支出,当政府向居民购买生产要素的服务而生产出物品和劳务的时候,它们也构成社会产品的一部分,因而应该加上政府的这部分支出,因此在国民收入每一轮中增加2000万元,由于边际消费倾向为40%,在此影响,每二轮增加为2000×40%,这样一直继续下去,和(1)的效果是一样的。

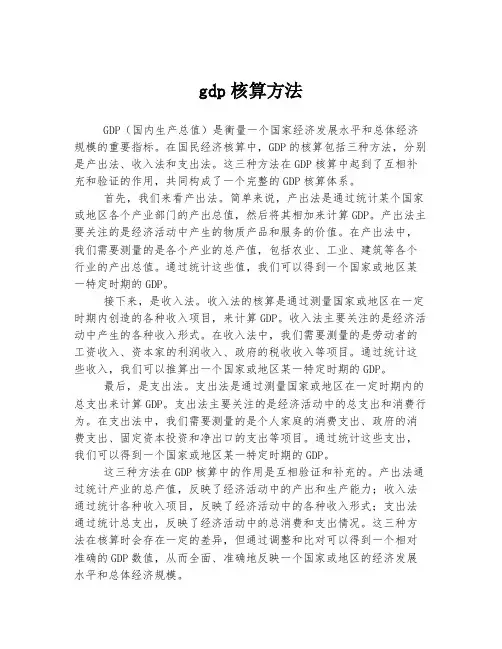

gdp核算方法GDP(国内生产总值)是衡量一个国家经济发展水平和总体经济规模的重要指标。

在国民经济核算中,GDP的核算包括三种方法,分别是产出法、收入法和支出法。

这三种方法在GDP核算中起到了互相补充和验证的作用,共同构成了一个完整的GDP核算体系。

首先,我们来看产出法。

简单来说,产出法是通过统计某个国家或地区各个产业部门的产出总值,然后将其相加来计算GDP。

产出法主要关注的是经济活动中产生的物质产品和服务的价值。

在产出法中,我们需要测量的是各个产业的总产值,包括农业、工业、建筑等各个行业的产出总值。

通过统计这些值,我们可以得到一个国家或地区某一特定时期的GDP。

接下来,是收入法。

收入法的核算是通过测量国家或地区在一定时期内创造的各种收入项目,来计算GDP。

收入法主要关注的是经济活动中产生的各种收入形式。

在收入法中,我们需要测量的是劳动者的工资收入、资本家的利润收入、政府的税收收入等项目。

通过统计这些收入,我们可以推算出一个国家或地区某一特定时期的GDP。

最后,是支出法。

支出法是通过测量国家或地区在一定时期内的总支出来计算GDP。

支出法主要关注的是经济活动中的总支出和消费行为。

在支出法中,我们需要测量的是个人家庭的消费支出、政府的消费支出、固定资本投资和净出口的支出等项目。

通过统计这些支出,我们可以得到一个国家或地区某一特定时期的GDP。

这三种方法在GDP核算中的作用是互相验证和补充的。

产出法通过统计产业的总产值,反映了经济活动中的产出和生产能力;收入法通过统计各种收入项目,反映了经济活动中的各种收入形式;支出法通过统计总支出,反映了经济活动中的总消费和支出情况。

这三种方法在核算时会存在一定的差异,但通过调整和比对可以得到一个相对准确的GDP数值,从而全面、准确地反映一个国家或地区的经济发展水平和总体经济规模。

GDP核算方法的应用在国民经济运行监测和宏观经济政策制定中起到了重要的作用。

通过对GDP的定期核算和统计,政府可以了解经济的总体发展情况,掌握经济的增长速度、结构和质量。

国内生产总值的核算方法一、用支出法核算GDP 支出法核算GDP,就是从产品的使用出发,把一年内购买的各项最终产品的支出加总而计算出的该年内生产的最终产品的市场价值。

这种方法又称最终产品法、产品流动法。

如果用Q1、Q2¬……Qn代表各种最终产品的产量,P1、P2……Pn代表各种最终产品的价格,则使用支出法核算GDP的公式是:Q1P1+Q2P2+……QnPn=GDP在现实生活中,产品和劳务的最后使用,主要是居民消费、企业投资、政府购买和出口。

因此,用支出法核算GDP,就是核算一个国家或地区在一定时期内居民消费、企业投资、政府购买和净出口这几方面支出的总和。

1.居民消费(用字母C表示),包括购买冰箱、彩电、洗衣机、小汽车等耐用消费品的支出、服装、食品等非耐用消费品的支出以及用于医疗保健、旅游、理发等劳务的支出。

建造住宅的支出不属于消费。

企业投资(用字母I表示),是指增加或更新资本资产(包括厂房、机器设备、住宅及存货)的支出。

投资包括固定资产投资和存货投资两大类。

固定2.资产投资指新造厂房、购买新设备、建筑新住宅的投资。

为什么住宅建筑属于投资而不属于消费呢?因为住宅像别的固定资产一样是长期使用、慢慢地被消耗的。

存货投资是企业掌握的存货(或称成为库存)的增加或减少。

如果年初全国企业存货为2000亿美元而年末为2200亿美元,则存货投资为200亿美元。

存货投资可能是正值,也可能是负值,因为年末存货价值可能大于也可能小于年初存货。

企业存货之所以被视为投资,是因为它能产生收入。

从国民经济统计的角度看,生产出来但没有卖出去的产品只能作为企业的存货投资处理,这样是从生产角度统计的GDP和从支出角度统计的GDP相一致。

计入GDP中的投资是指总投资,即重置投资与净投资之和,重置投资也就是折旧。

投资和消费的划分不是绝对的,具体的分类则取决于实际统计中的规定。

3.政府购买(用字母G来表示),是指各级政府购买物品和劳务的支出,它包括政府购买军火、军队和警察的服务、政府机关办公用品与办公设施、举办诸如道路等公共工程、开办学校等方面的支出。

简述用支出法核算国内生产总值的公式用支出法核算国内生产总值的公式是:GDP=C+I+G+(X-M)其中C表示个人储蓄和消费支出;I表示投资支出;G表示政府支出;(X-M)表示净出口。

这个公式意味着国内生产总值(GDP)可以通过以下几个方面的支出来计算:消费支出、投资支出、政府支出以及净出口。

1.消费支出(C):消费支出是个人在特定时期内消费的货物和服务的总值。

它包括个人的消费支出,如食品、住房、交通、教育等,以及政府的消费支出,如公共健康、教育、国防等。

2.投资支出(I):投资支出是指企业和政府在特定时间内用于购买设备、建筑物、房地产或其他资产的支出。

投资支出分为两个部分:企业投资支出和政府投资支出。

企业投资支出包括购买固定资产,如机器设备、建筑物等,以及新增存货。

政府投资支出包括基础设施建设、公共服务设施等。

3.政府支出(G):政府支出是政府在特定时间内购买货物和服务的总值。

这包括政府的消费支出和投资支出。

政府消费支出包括公共部门的工资、社会救助、医疗保健等。

政府投资支出包括基础设施建设、教育投资、国防支出等。

4.净出口(X-M):净出口是指出口值减去进口值的差额。

如果一个国家的出口值大于进口值,净出口将为正数,表明该国家在国际贸易中有盈余。

如果出口值小于进口值,净出口将为负数,表明该国家在国际贸易中有逆差。

通过将这四部分加在一起,可以得到国内生产总值(GDP)的总值。

这个公式的核心概念是支出不仅是消费,还包括投资、政府支出和净出口。

通过计算这些支出的总和,我们可以衡量一个国家经济的总体表现和发展水平。

这也表明了支出在经济中的重要性,不仅是个人和企业的支出,还包括政府和国际贸易的支出。

GNP(国内生产总值)的核算方法主要有三种:生产法、收入法和支出法。

1. 生产法:从生产过程中生产的货物和服务总产品价值入手,剔除生产过程中投入的中间产品的价值,得到增加值的一种方法。

计算公式为:增加值=总产出-中间投入。

将国民经济各行业的增加值相加,得到国内生产总值。

2. 收入法:也称分配法。

通过把参加生产过程的所有生产要素的所有者的收入相加来计算国民生产总值。

GNP=工资+利息+利润+租金+间接税和企业转移支付+折旧。

3. 支出法:通过核算一定时期内整个社会购买最终商品和劳务的总支出情况来计算GNP。

公式表示为:国内生产总值=最终消费支出+资本形成总额+(出口-进口)。

这三种方法从不同的角度反映国民经济生产活动成果,各有优缺点,应根据需要选择合适的方法进行核算。

简述核算国内生产总值的方法核算国内生产总值(GDP)的方法通常使用三种方法,包括产值法、支出法和收入法。

下面将对这三种方法进行详细的说明。

1.产值法:产值法也被称为产业法,是通过统计国内各个产业的增加值来计算国内生产总值。

这种方法主要考虑各个产业的产出价值,包括农业、制造业、建筑业和服务业等。

核算国内生产总值的步骤如下:首先,确定国内各个产业的增加值。

增加值是指各个产业在生产过程中增加的价值。

它可以通过记录产业的产出和产出的成本来计算。

其次,加总各个产业的增加值。

这个过程将得到国内各个产业的总增加值。

这一步可以通过将各个产业的增加值加总来实现。

最后,加上国际间的净收入。

这个步骤考虑了国家和国际间的贸易关系。

如果国家的净收入为正值,则将其加到前面计算的总增加值中。

如果净收入为负值,则从总增加值中减去。

2.支出法:支出法也被称为用途法,是通过统计国内各个部门和个人的支出来计算国内生产总值。

这种方法主要考虑各个部门和个人在经济活动中的消费和投资等支出。

核算国内生产总值的步骤如下:首先,确定消费支出。

消费支出包括个人消费、政府消费和固定资本形成支出。

个人消费是指个人为满足日常生活需求而支付的费用;政府消费是指政府为公共服务而支付的费用;固定资本形成支出是指企业为购置新的生产资料和设备而支付的费用。

其次,确定投资支出。

投资支出包括企业和政府的固定资本形成支出和存货变动。

固定资本形成支出是指企业为购置新的生产资料和设备而支付的费用;存货变动是指企业在生产过程中的存货变化情况。

最后,加上国际间的净支出。

这个步骤考虑了国家和国际间的贸易关系。

如果国家的净支出为正值,则将其加到前面计算的总支出中。

如果净支出为负值,则从总支出中减去。

3.收入法:收入法是通过统计国内各个部门和个人的收入来计算国内生产总值。

这种方法主要考虑各个部门和个人通过生产和经营活动所获得的收入。

首先,确定员工薪酬。

员工薪酬是指企业向员工支付的工资、奖金和福利等。

GDP的计算方法GDP的计算方法有三种:生产法、收入法和支出法。

三种方法分别从不同的方面反映国内生产总值及其构成。

1、生产法生产法是从生产角度计算国内生产总值的一种方法。

从国民经济各部门一定时期内生产和提供的产品和劳务的总价值中,扣除生产过程中投入的中间产品的价值,从而得到各部门的增加值,各部门增加值的总和就是国内生产总值。

计算公式为:总产出-中间投入=增加值GDP=各行业增加值之和(1)总产出:也叫总产值,是指常住单位在一定时期内生产的所有货物和服务的价值总和,既包括新增价值,也包括转移价值,反映一定范围内各部门生产经营活动的总规模。

总产出按生产者价格计算(各主要行业总产出的计算方法见各行业相关内容)。

(2)中间投入:是常住单位一定时期内在生产过程中,消费和使用的非固定资产货物如原材料、燃料、动力和各种服务的价值。

(3)增加值:是总产出减去中间投入后的余额,是生产单位生产的物质产品和服务的价值超过了在生产过程中所消耗的中间投入价值后的差额部分。

反映一定时期内各部门、各单位生产经营活动的最终成果。

2、收入法收入法是从生产过程中各生产要素创造收入的角度计算GDP的一种方法。

即各常住单位的增加值等于劳动者报酬、固定资产折旧、生产税净额和营业盈余四项之和。

这四项在投入产出中也称最初投入价值。

各常住单位增加值的总和就是GDP。

计算公式为:国内生产总值(GDP)=劳动者报酬+固定资产折旧+生产税净额+营业盈余(1)劳动者报酬:是指劳动者从事生产活动而从生产单位得到的各种形式的报酬,包括劳动者通过各种渠道从生产单位获得的一切货币形式和实物形式的收入和个体劳动者通过劳动而获得的收入。

(2)固定资产折旧:是常住单位在核算期内生产活动中所消耗固定资产而提取的价值。

固定资产折旧并非本期生产活动新创造的价值,而是生产中消耗的固定资产的价值,是属于转移价值。

(3)生产税净额:是指各部门向政府缴纳的生产税与政府向各部门支付的生产补贴相抵后的差额。

第四讲国内生产总值核算国内生产总值(简称GDP)核算是国民经济核算体系的核心,它与投入产出核算、资金流量核算、资产负债核算、国际收支核算构成了相互联系和互为补充的统一整体。

GDP对于全面观察经济增长,深入研究经济发展趋势,反映产业结构和分配格局的变化,分析投资、消费、进出口等重大比例关系,制订和调整有关宏观经济政策,以及进行经济理论的研究都具有十分重要的意义。

第一节 GDP核算的基本理论一、GDP核算的历史沿革GDP是按市场价格计算的一个国家(或地区)所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果,是国民经济各行业在核算期内增加值的总和。

国民生产总值(GNP)是一个国家(或地区)所有常住单位全部收入总和,是一定时期所有常住单位所占有的最终货物和服务的价值。

GNP和GDP核算是统计指标,它们都起源于对国民收入的测算,而且在过去相当长的历史阶段,它们是混用的。

但是,GDP是生产指标,GNP是收入指标,收入指标叫国民生产总值,容易引起歧义。

1993年联合国通过的SNA,正式提出国民总收入(GNI)的概念,替代国民生产总值这一概念。

从其发展历史分析,可以将GDP的计算划分为如下四个阶段:1.第一阶段:估算国民收入阶段,1665年-1933年W〃配第是历史第一个对国民收入进行估算的经济学家,他根据当时(1665年)英国人口的估计数字和每人每年生活费开支的估计数字,估算出当时英国国民的总支出为4000万英磅,按照收入与支出相等的原则,国民收入应为4000万磅。

他根据有关财产的估计数字,估算国民收入中的财产收入为1500万英磅,从国民收入中扣除财产收入,推算出劳动收入为2500万英磅。

从现代观点看,由W〃配第所作的国民收入估算,从估算方法和估算结果上看,都是极其简单的。

但是,以W〃配第发明的政治算术为指导所进行的这些估算,在经济学和统计学史上都具有开创性的意义。

这些估算开拓了经济研究的一个崭新的领域,成为后来发展起来的宏观经济统计的先驱,而且这种估算按照收入和支出两种方法同时进行测算,是现代平衡思想的先导。

2.第二阶段:估算国民生产总值阶段,1934年-1944年国民生产总值(GNP)一词是在本世纪三十年代才出现的一个新的国民收入概念。

美国经济学家C.沃布顿在1934首次应用了国民生产总值概念,并对这个指标进行了实际估算。

美国另一位著名的经济学家西蒙.库茨涅茨在规范国民生产总值的概念定义和计算方法方面,作出了突出贡献,因而被理论界推崇为“国民生产总值之父”,为此,于1971年获得诺贝尔经济学奖。

1929—1933年的世界性经济危机和J〃凯恩斯经济理论的产生和广泛传播,是促成GNP统计取得巨大进展的决定因素。

J〃凯恩斯提出了全新的收入决定理论,把消费、投资、政府开支等国民经济总量的相互关系及其对GNP生产和就业水平的影响提到了经济分析的中心地位。

J〃凯恩斯关于国民收入的理论和政府通过财政政策对经济进行干预的主张,很快为很多经济和政府所接受。

自由放任政策policy)的放弃和政府干预的推行,加强了国家的经济职能和经济权力。

国民收入统计因此而成为国家对经济实行宏观控制的重要工具。

3.第三阶段:以GNP为核心制定国民经济核算体系阶段,1945年-1992年1947年,联合国统计机构提出了名为《国民收入计量与社会核算表的编制》的报告。

该报告在吸收各国经验的基础上,就GNP核算的用途、编制方法及基本结构等问题进行了阐述。

1953年7月,联合国又提出了新的GNP核算方案《国民帐户表和补充表体系》,这就是所谓的旧SNA。

十多年以后,联合国统计局在1968年又公布了包括GNP核算、投入产出核算、资金流量核算和资产负债核算在内的新国民经济核算方案—《国民帐户表体系》,即SNA,向世界各国推荐。

4.第四阶段:世界统一标准地位正式确立,1993年-1993年,联合国对1968年颁布的《国民帐户体系(SNA)》进行全面修订,进一步统一了以国民总收入(总支出)为核心的核算体系的基本原则、核算标准和各项规定。

苏联解体和东欧剧变后,俄罗斯和全部东欧国家宣布完全采用以GDP为核心指标的SNA核算体系,取消了社会总产值和与之相对应的国民收入统计。

我国改革开发初期主要沿用MPS,测算社会总产值和国民收入,从1985年开始,我国开始进行第三产业统计,测算GDP,可以说是两套算法并存。

1992年邓小平南巡讲话发表后,党的十四大确立社会主义市场经济的改革方向,我国确立了以GDP核算为核心的新的国民经济核算体系,它与SNA核算体系是相适应,1995年实现了新旧体系的全面过渡,2002年又颁布了与1993年SNA完全接轨的《中国国民经济核算体系(2002)》。

目前,除个别社会主义国家外,世界所有国家都用GDP或GNP指标来衡量经济总量、综合国力和人民生活状况。

国民生产总值是一个收入指标,但却被冠以生产的定语,会引起歧义,1993年联合国通过的SNA正式提出了国民总收入(GNI)的概念,强调以这个新名词,来取代原有国民生产总值的概念,从这个意义上讲,我们很熟悉的国民生产总值将从历史舞台上消失。

标志性事件:为衡量国民的富裕程度,威廉.配弟(wallian petty)估算了1665年英国的国民收入是4千万英磅。

法国化学家拉瓦锡在1791年提出了中间产品和最终产品这一对概念,避免了重复计算。

英国的J.lowe首次提出了不变价格计算国内生产总值,为合理计算发展速度奠定了基础。

美国经济学家C.沃布顿在1934首次应用了国民生产总值概念,西蒙.库茨涅茨对国民生产总值的概念定义和计算方法进行了规范。

联合国1968年公布了包括国民收入核算在内《国民帐户表体系》,即SNA,标志着GDP由单指标计算上升到完备的体系。

1993年联合国对1968年SNA进行了修订,形成了1993年SNA。

并正式提出了国民总收入的概念,取代原有国民生产总值的概念。

二、几个宏观经济指标之间的相互关系1.国内生产总值(GDP)与国民总收入(GNI)国内生产总值(GDP)是按市场价格计算的一个国家(或地区)所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果,是国民经济各行业在核算期内增加值的总和。

国民生产总值(GNP)是一个国家(或地区)所有常住单位全部收入总和,是一定时期所有常住单位所占有的最终货物和服务的价值。

国民生产总值等于国内生产总值(GDP)加上本国的常住单位从国外获得的要素收入,减去支付给非常住单位的要素收入,公式如下:GNP=GDP+来自国外的要素收入-国外居民在本国创造的要素收入。

GDP是生产指标,GNP是收入指标,收入指标叫国民生产总值,容易引起歧义。

1993年联合国通过的SNA,正式提出国民总收入(GNI)的概念,替代国民生产总值这一概念。

在国际上,衡量一个国家的综合国力,无一例外地使用GDP,而在衡量人民生活水平的高低时,统一使用人均国民总收入(GNI Per Capita)。

在实际核算和发布时,一般先计算GDP,在GDP的基础上调整计算GNI。

对于一个地区而言,由于与地区外发生的要素收入往来资料难以取得,一般只计算GDP,衡量地区经济总量使用GDP,在衡量人民生活水平的高低时,使用人均GDP。

2.国民生产净值(NNP)国民生产净值(NNP)是指一国国民所拥有的全部生产要素所生产的最终产品的市场价值,是一个国民概念。

NNP=GNI-固定资产折旧尽管国民生产净值比国民生产总值更能真实地反映国民收入的实际情况,但是由于固定资产折旧很难准确地予以估计,所以通常仍采用GNP和GDP来核算国民收入。

3.国民收入(NI)国民收入(NI)是侠义的国民收入,指一个国家或地区在一定时期内产品和劳务的净产值,包括物质生产部门和非物质生产部门所生产的全部净产品价值和劳务价值。

NI=GNI-固定资产折旧-间接税净额=NNP-间接税净额直接税是指纳税义务人同时是税收的实际负担人,纳税人不能或不便于把税收负担转嫁给别人的税种。

属于直接税的这类纳税人,不仅在表面上有纳税义务,而且实际上也是税收承担者,即纳税人与负税人一致。

直接税以归属于私人(为私人占有或所有)的所得和财产为课税对象,主要包括各种所得税、房产税、遗产税、社会保险税等。

间接税是指纳税义务人不是税收的实际负担人,纳税义务人能够用提高价格或提高收费标准等方法把税收负担转嫁给别人的税种。

属于间接税税收的纳税人,虽然表面上负有纳税义务,但是实际上已将自己的税款加于所销售商品的价格上由消费者负担或用其他方式转嫁给别人,即纳税人与负税人不一致。

目前,世界各国多以关税、消费税、销售税、货物税、营业税、增值税等税种为间接税。

4.个人收入(PI)个人收入(PI)指国民收入中分配到个人的部分,包括工资、租金收入、股利股息及社会福利等所收取得来的收入。

反映了该国个人的实际购买力水平,预示了未来消费者对于商品、服务等需求的变化。

个人收入指标是预测个人的消费能力,未来消费者的购买动向及评估经济情况的好坏的一个有效指标。

个人收入(PI)=国民收入(NI)-公司未分配利润-社会保险金-应付未付工资5.个人可支配收入(PDI)个人可支配收入(PDI)是指个人收入减去个人所得税及其他赋税后的余额,加上政府和社会对个人的救济补助(转移支付)。

个人可支配收入被认为是消费开支的最重要的决定性因素。

因而,常被用来衡量一国生活水平的变化情况。

个人可支配收入(PDI)=个人收入(PI)-税费支付+转移支付三、有关GDP核算的几个基本概念1.经济领土国土不仅包括960万平方公里“黄色国土”,还包括近300万平方公里的“蓝色国土”或“海洋国土”。

经济领土由我国政府控制的地理领土组成,它包括我国大陆的领陆、领水、领空,以及位于国际水域,但我国具有捕捞和海底开采管辖权的大陆架和专属经济区;它还包括我国在国外的所谓领土“飞地”,即位于其他国家,通过正式协议为我国政府所拥有或租借、用于外交等目的、具有明确边界的地域,如我国驻外使馆、领馆用地;不包括我国地理边界内的“飞地”,即位于我国地理领土范围内,通过正式协议为外国政府所拥有或租借、用于外交等目的、具有明确边界的地域,如外国驻华使馆、领馆用地及国际组织用地。

经济领土=“黄色国土”+“海洋国土”+我国驻外使馆、领馆用地-外国驻华使馆、领馆用地及国际组织用地+我国具有捕捞和海底开采管辖权的大陆架和专属经济区。

2.常住单位在我国的经济领土上具有经济利益中心的经济单位称为我国的常住单位。

一经济单位在我国的经济领土范围内具有一定的场所,如住房、厂房或其他建筑物,从事一定规模的经济活动并超过一定时期(一般以一年为操作准则),则该经济单位在我国具有经济利益中心。

我国的某些单位根据业务需要到国外经济领土上从事不超过一年的经济活动,不失去我国经济领土上的经济利益中心。