胶接理论-2

- 格式:pptx

- 大小:535.77 KB

- 文档页数:157

粘接理论1、机械理论机械理论认为,胶粘剂必须渗入被粘物表面的空隙内,并排除其界面上吸附的空气,才能产生粘接作用。

在粘接如泡沫塑料的多孔被粘物时,机械嵌定是重要因素。

胶粘剂粘接经表面打磨的致密材料效果要比表面光滑的致密材料好,这是因为(1)机械镶嵌;(2)形成清洁表面;(3)生成反应性表面;(4)表面积增加。

由于打磨确使表面变得比较粗糙,可以认为表面层物理和化学性质发生了改变,从而提高了粘接强度。

2、吸附理论吸附理论认为,粘接是由两材料间分子接触和界面力产生所引起的。

粘接力的主要来源是分子间作用力包括氢键力和范德华力。

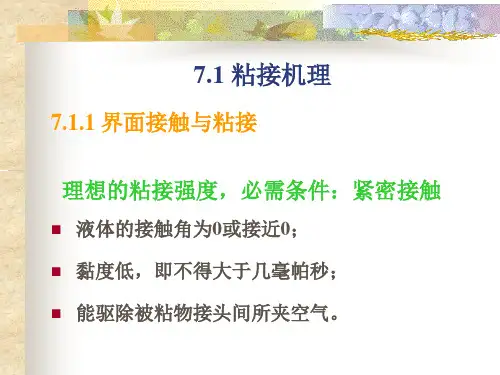

胶粘剂与被粘物连续接触的过程叫润湿,要使胶粘剂润湿固体表面,胶粘剂的表面张力应小于固体的临界表面张力,胶粘剂浸入固体表面的凹陷与空隙就形成良好润湿。

如果胶粘剂在表面的凹处被架空,便减少了胶粘剂与被粘物的实际接触面积,从而降低了接头的粘接强度。

许多合成胶粘剂都容易润湿金属被粘物,而多数固体被粘物的表面张力都小于胶粘剂的表面张力。

实际上获得良好润湿的条件是胶粘剂比被粘物的表面张力低,这就是环氧树脂胶粘剂对金属粘接极好的原因,而对于未经处理的聚合物,如聚乙烯、聚丙烯和氟塑料很难粘接。

通过润湿使胶粘剂与被粘物紧密接触,主要是靠分子间作用力产生永久的粘接。

在粘附力和内聚力中所包含的化学键有四种类型(1)离子键(2)共价键(3)金属键(4)范德华力3、扩散理论扩散理论认为,粘接是通过胶粘剂与被粘物界面上分子扩散产生的。

当胶粘剂和被粘物都是具有能够运动的长链大分子聚合物时,扩散理论基本是适用的。

热塑性塑料的溶剂粘接和热焊接可以认为是分子扩散的结果。

4、静电理论由于在胶粘剂与被粘物界面上形成双电层而产生了静电引力,即相互分离的阻力。

当胶粘剂从被粘物上剥离时有明显的电荷存在,则是对该理论有力的证实。

5、弱边界层理论弱边界层理论认为,当粘接破坏被认为是界面破坏时,实际上往往是内聚破坏或弱边界层破坏。

弱边界层来自胶粘剂、被粘物、环境,或三者之间任意组合。

粘接理论1、机械理论机械理论认为,胶粘剂必须渗入被粘物表面的空隙内,并排除其界面上吸附的空气,才能产生粘接作用。

在粘接如泡沫塑料的多孔被粘物时,机械嵌定是重要因素。

胶粘剂粘接经表面打磨的致密材料效果要比表面光滑的致密材料好,这是因为(1)机械镶嵌;(2)形成清洁表面;(3)生成反应性表面;(4)表面积增加。

由于打磨确使表面变得比较粗糙,可以认为表面层物理和化学性质发生了改变,从而提高了粘接强度。

2、吸附理论吸附理论认为,粘接是由两材料间分子接触和界面力产生所引起的。

粘接力的主要来源是分子间作用力包括氢键力和范德华力。

胶粘剂与被粘物连续接触的过程叫润湿,要使胶粘剂润湿固体表面,胶粘剂的表面张力应小于固体的临界表面张力,胶粘剂浸入固体表面的凹陷与空隙就形成良好润湿。

如果胶粘剂在表面的凹处被架空,便减少了胶粘剂与被粘物的实际接触面积,从而降低了接头的粘接强度。

许多合成胶粘剂都容易润湿金属被粘物,而多数固体被粘物的表面张力都小于胶粘剂的表面张力。

实际上获得良好润湿的条件是胶粘剂比被粘物的表面张力低,这就是环氧树脂胶粘剂对金属粘接极好的原因,而对于未经处理的聚合物,如聚乙烯、聚丙烯和氟塑料很难粘接。

通过润湿使胶粘剂与被粘物紧密接触,主要是靠分子间作用力产生永久的粘接。

在粘附力和内聚力中所包含的化学键有四种类型:(1)离子键(2)共价键(3)金属键(4)范德华力3、扩散理论扩散理论认为,粘接是通过胶粘剂与被粘物界面上分子扩散产生的。

当胶粘剂和被粘物都是具有能够运动的长链大分子聚合物时,扩散理论基本是适用的。

热塑性塑料的溶剂粘接和热焊接可以认为是分子扩散的结果。

4、静电理论由于在胶粘剂与被粘物界面上形成双电层而产生了静电引力,即相互分离的阻力。

当胶粘剂从被粘物上剥离时有明显的电荷存在,则是对该理论有力的证实。

5、弱边界层理论弱边界层理论认为,当粘接破坏被认为是界面破坏时,实际上往往是内聚破坏或弱边界层破坏。

弱边界层来自胶粘剂、被粘物、环境,或三者之间任意组合。

本文由赤脚兽医1988贡献ppt文档可能在WAP端浏览体验不佳。

建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。

选修课多媒体课件粘接主讲:主讲:赵鑫苏州科技学院剂20112011-3-291第二章粘接原理与粘接技术本章主要内容§2.1 被粘物表面特征及表面要求§2.2 润湿和粘接理论§2.3 被粘物表面处理方法§2.4 胶粘剂的固化§2.5 粘接强度及其影响因素§2.6 粘接接头的设计20112011-3-29 2§2.1 被粘物表面特征及表面处理要求一.固体表面的形态特征1、固体表面的粗糙性2、固体表面的多孔性3、固体表面的吸附性和复杂性4、固体表面的缺陷性20112011-3-293§2.1 被粘物表面特征及表面处理要求二.被粘物表面的处理要求净化被粘物表面——物理机械法 1、净化被粘物表面物理机械法机械处理:洗涤:改变被粘物表面物理化学性质——化学法 2、改变被粘物表面物理化学性质化学法金属的表面活化:高分子材料的表面活化:20112011-3-294§2.2 润湿和粘接理论一、润湿液体在固体表面分子间力作用下的均匀铺展现象。

表示液体对固体的亲和性。

物质的表面张力:通常金属、氧化物、无机物的表面张力较大,约为0.2-5N·m-1. 聚合物固体、有机物、胶粘剂、水等,表面张力较小,一半小于0.1N·m-1.20112011-3-29 5§2.2 润湿和粘接理论二、粘接力粘接力:指粘接剂与被粘物表面之间的连接力。

包括机械嵌合力、分子间力、和化学键力。

嵌合力:粘接剂润湿、渗透在材料的空隙中固化后因镶嵌形成的力。

分子间力:粘接剂与被粘物表面之间的吸引力。

化学键力:粘接剂与被粘物表面之间形成化学键。

20112011-3-296§2.2 润湿和粘接理论三、粘接力的种类及粘接理论1.化学键键合力(共价键、配位键、离子键、金属键等)●如:O R OH+NCOR'ROCNHR'化学键基于化学键理论,通过化学键结合。

老化:在不同的环境作用下或在材料的自身因素下,材料表面状况或物理化学性能等发生改变,最终丧失工作能力,这种变化通常称为材料的失效或称为老化。

胶接强度:在外力的作用下,胶接头上的胶粘剂与被粘物界面或其邻近处发生破坏所需的应力定义为胶接强度。

持久强度:指在一定条件下,规定时间内,单位胶接面积所能承受的最大负荷,单位Mpa。

疲劳强度:在规定的载荷、频率等条件下,胶接接头破坏时的交变应力或应变循环次数称为疲劳强度。

吸附理论:认为粘附是由两材料间分子接触,产生了界面力所引起的。

问答题胶接理论的分类1机械嵌合理论。

机械嵌合理论认为胶粘剂必须渗入被粘物表面的孔隙内,并排除其吸附的空气,才能产生良好的吸附作用。

2吸附理论。

吸附理论认为粘附是由两材料间分子接触,产生了界面力所引起的。

3化学键理论。

化学键理论认为胶接主要是由化学键力的作用而形成。

4扩散理论。

扩散理论认为胶接是通过胶粘剂与被粘物界面上分子的扩散而形成的。

5静电理论。

静电理论认为由于在胶粘剂与被粘物界面上形成双电层而产生了静电引力,即相互分离的阻力,因而形成了胶接。

表面处理的作用及分类作用:1净化被粘物表面,清除其上的锈蚀、油污,使其能被胶粘剂充分润湿,增强粘附作用;2粗化被粘物表面,增加胶接面积,增强机械嵌合作用;3活化被粘物表面,通过化学或物理的方法,在表面层引入一些极性基团,使低能表面变为高能表面,惰性表面变为活性表面,难粘附表面变为易粘附表面;4钝化被粘物表面,形成所期望的氧化膜层来保护表面或改变构件表面的化学结构,增强胶粘剂与被粘物的吸附和连接,提高胶接强度。

分类:1脱脂和除锈粗化处理;2化学处理;3电化学处理;4涂底胶处理;5偶联剂处理;6等离子处理;7电晕放电处理;8照射处理。

剪切应力的形成机理胶接接头上的界面在涂敷胶粘剂后便形成了,被粘物(尤其是弹性模量非常高的金属被粘物)对叠合后胶层的收缩有强烈的制约作用界面层不能随胶层一起同步收缩它将维持胶接面积趋于不变。

粘接理论1、机械理论机械理论认为,胶粘剂必须渗入被粘物表面的空隙内,并排除其界面上吸附的空气,才能产生粘接作用。

在粘接如泡沫塑料的多孔被粘物时,机械嵌定是重要因素。

胶粘剂粘接经表面打磨的致密材料效果要比表面光滑的致密材料好,这是因为(1)机械镶嵌;(2)形成清洁表面;(3)生成反应性表面;(4)表面积增加。

由于打磨确使表面变得比较粗糙,可以认为表面层物理和化学性质发生了改变,从而提高了粘接强度。

2、吸附理论吸附理论认为,粘接是由两材料间分子接触和界面力产生所引起的。

粘接力的主要来源是分子间作用力包括氢键力和范德华力。

胶粘剂与被粘物连续接触的过程叫润湿,要使胶粘剂润湿固体表面,胶粘剂的表面张力应小于固体的临界表面张力,胶粘剂浸入固体表面的凹陷与空隙就形成良好润湿。

如果胶粘剂在表面的凹处被架空,便减少了胶粘剂与被粘物的实际接触面积,从而降低了接头的粘接强度。

许多合成胶粘剂都容易润湿金属被粘物,而多数固体被粘物的表面张力都小于胶粘剂的表面张力。

实际上获得良好润湿的条件是胶粘剂比被粘物的表面张力低,这就是环氧树脂胶粘剂对金属粘接极好的原因,而对于未经处理的聚合物,如聚乙烯、聚丙烯和氟塑料很难粘接。

通过润湿使胶粘剂与被粘物紧密接触,主要是靠分子间作用力产生永久的粘接。

在粘附力和内聚力中所包含的化学键有四种类型(1)离子键(2)共价键(3)金属键(4)范德华力3、扩散理论扩散理论认为,粘接是通过胶粘剂与被粘物界面上分子扩散产生的。

当胶粘剂和被粘物都是具有能够运动的长链大分子聚合物时,扩散理论基本是适用的。

热塑性塑料的溶剂粘接和热焊接可以认为是分子扩散的结果。

4、静电理论由于在胶粘剂与被粘物界面上形成双电层而产生了静电引力,即相互分离的阻力。

当胶粘剂从被粘物上剥离时有明显的电荷存在,则是对该理论有力的证实。

5、弱边界层理论弱边界层理论认为,当粘接破坏被认为是界面破坏时,实际上往往是内聚破坏或弱边界层破坏。

弱边界层来自胶粘剂、被粘物、环境,或三者之间任意组合。

聚合物之间,聚合物与非金属或金属之间,金属与金属和金属与非金属之间的胶接等都存在聚合物基料与不同材料之间界面胶接问题。

粘接是不同材料界面间接触后相互作用的结果。

因此,界面层的作用是胶粘科学中研究的基本问题。

诸如被粘物与粘料的界面张力、表面自由能、官能基团性质、界面间反应等都影响胶接。

胶接是综合性强,影响因素复杂的一类技术,现有的胶接理论都是从某一方面出发来阐述其原理,至今全面唯一的理论是没有的。

吸附理论人们把固体对胶黏剂的吸附看成是胶接主要原因的理论,称为胶接的吸附理论。

理论认为:粘接力的主要来源是粘接体系的分子作用力,即范德化引力和氢键力。

胶粘与被粘物表面的粘接力与吸附力具有某种相同的性质。

胶黏剂分子与被粘物表面分子的作用过程有两个过程:第一阶段是液体胶黏剂分子借助于布朗运动向被粘物表面扩散,使两界面的极性基团或链节相互靠近,在此过程中,升温、施加接触压力和降低胶黏剂粘度等都有利于布朗运动的加强。

第二阶段是吸附力的产生。

当胶黏剂与被粘物分子间的距离达到10-5Å时,界面分子之间便产生相互吸引力,使分子间的距离进一步缩短到处于最大稳定状态。

根据计算,由于范德华力的作用,当两个理想的平面相距为10Å时,它们之间的引力强度可达10-1000MPa;当距离为3-4Å时,可达100-1000MPa。

这个数值远远超过现代最好的结构胶黏剂所能达到的强度。

因此,有人认为只要当两个物体接触很好时,即胶黏剂对粘接界面充分润湿,达到理想状态的情况下,仅色散力的作用,就足以产生很高的胶接强度。

可是实际胶接强度与理论计算相差很大,这是因为固体的力学强度是一种力学性质,而不是分子性质,其大小取决于材料的每一个局部性质,而不等于分子作用力的总和。

计算值是假定两个理想平面紧密接触,并保证界面层上各对分子间的作用同时遭到破坏时,也就不可能有保证各对分子之间的作用力同时发生。