《阿玛勒火》和《正月十五那一天》

- 格式:doc

- 大小:64.50 KB

- 文档页数:3

人音版音乐八年级上册第三单元第2课时

《阿玛勒火》《正月十五那一天》教学设计

课时:1课时

课类:设计·应用

教学策略/教学思路:本课以音乐审美为核心理念,通过音乐感受与欣赏、练习与探究、参与与合作及音乐与相关文化的学习,培养学生的审美情感,有效地提高学生的音乐审美能力、创造力、表现力。

《阿玛勒火》(囊玛)及《正月十五那一天》(堆谐)。

选择它们的主旨是引导学生感受体验藏族民间音乐的内容及风格,认识其独特的文化内涵并激发其热爱民族音乐的思想感情,进而理解我国音乐文化的多样性。

教材分析:《阿玛勒火》为拍,商调式,二段体结构。

旋律典雅细腻,是一首藏族民间歌舞“囊玛”中的歌曲。

歌曲的开头有一段流畅的引子,接着是歌唱部分。

除了歌曲的引子外,乐段与乐段之间都使用间奏。

歌中部分旋律的使用,使歌曲给人一种清新的感受。

一字多音与波音的使用,更使歌曲具有典型的藏族风格。

《正月十五那一天》是人民音乐出版社八年级上册第四单元的歌曲,又名《迎公主歌》,它是一首一段体结构的史诗性的颂歌。

歌中把文成公主进藏时的盛况以及藏族人民的高度热情强烈地表现出来,从而表现了汉藏两族人民团结一心、亲如一家的主题思想。

歌曲属于“堆谐”中的“觉谢”的藏族音乐风格特点,情绪轻快活泼,具有舞蹈性的特征。

学情分析:八年级学生能进行简单的团体合作学习,思维活跃,学生好动、好奇、好表现,应用形象生动、形式多样的教学方法使学生积极主动参与相关音乐实践活动。

教学方法:讲授法、讨论法、练习法、体验感悟法。

教学用具:课件、录音机

学生用具:课本

板书。

初中音乐人音版八年级上册第三单元《欣赏:☆阿玛勒火》省级名师优质课教案比赛获奖教案示范课教案公开课教案【省级名师教案】1教材分析《阿玛勒火》、《正月十五那一天》是“人音版”八年级音乐教材第三乐章“雪域天音”第二课时的教学内容。

《阿玛勒火》是藏族传统歌舞“囊玛”的基本曲目之一。

因“囊玛”经常在拉萨布达拉宫的囊玛岗(一种室内表演场所)演出而得名,也被认为是藏族的“宫廷歌舞”。

通常,“囊玛”以歌为主、以舞为辅。

其音乐结构由三部分组成。

即:引子、慢板歌舞、快板舞曲。

引子的旋律比较固定。

慢板歌舞以唱为主,唱时有少量的舞蹈动作,也很少有队形上的变化。

快板舞曲的音乐速度很快,富于跳跃性。

其音乐情绪显得热烈奔放、粗犷豪爽 ;舞者则随着音乐手舞足蹈,气氛热烈而活跃。

《阿玛勒火》一般在它的前面有一个引子,接着就是歌唱部分。

最后,有一段较长的舞曲,它的速度较快,节奏鲜明,是一段典型的舞曲。

《正月十五那一天》歌曲为 2/4拍,宫调式,速度较快,由一个完整的单乐段(一段体)构成。

属于藏族民间歌舞“堆谐”中“觉谐”一类的民歌。

它用分节歌的形式来表现歌曲的思想内容,音乐情绪轻快活跃,具有舞蹈性的特征。

2学情分析本课主要通过对《阿玛勒火》、《正月十五那一天》两首歌曲的学习,引导学生初步了解藏族民间歌舞“囊玛、堆谢”两种艺术形式。

考虑到部分学生对民族歌曲不感兴趣,因此本课通过欣赏、聆听、模唱、舞蹈表演和对比方法,营造师生共同参与互动活动,逐步引导学生能够辨认“囊玛”、“堆谢”两种体裁形式及不同的风格特点,使其感受藏族歌舞的神奇色彩。

3教学目标情感态度价值观:通过《阿玛勒火》、《正月十五那一天》两首歌曲的欣赏,让学生能够对藏族音乐感兴趣。

积极参与音乐活动,感受藏族歌舞的艺术魅力,喜欢藏族歌舞,了解藏族文化。

《阿玛勒火》、《正月十五那一天》教学设计教材分析《阿玛勒火》、《正月十五那一天》是“人音版”八年级音乐教材第三乐章“雪域天咅”第二课吋的教学内容。

《阿玛勒火》是藏族传统歌舞“囊玛”的基本曲目之一。

因“囊玛”经常在拉萨布达拉宫的囊玛岗(一种室内表演场所)演出而得名,也被认为是藏族的“宫廷歌舞”。

通常,“囊玛”以歌为主、以舞为辅。

其音乐结构由三部分组成。

即:引子、慢板歌舞、快板舞曲。

引子的旋律比较固定。

慢板歌舞以唱为主,唱时有少量的舞蹈动作,也很少有队形上的变化。

快板舞曲的音乐速度很快,富于跳跃性。

其音乐情绪显得热烈奔放、粗犷豪爽;舞者则随着音乐手舞足蹈,气氛热烈而活跃。

《阿玛勒火》一般在它的前面有一个引子,接着就是歌唱部分。

最后,有一段较长的舞曲,它的速度较快,节奏鲜明,是一段典型的舞曲。

《正月十五那一天》歌曲为2/4拍,宫调式,速度较快,由一个完整的单乐段(一段体)构成。

属于藏族民间歌舞“堆谐”中“觉谐” 一类的民歌。

它用分节歌的形式來表现歌曲的思想内容,咅乐情绪轻快活跃,具有舞蹈性的特征。

学情分析本课主要通过对《阿玛勒火》、《正月十五那一天》两首歌曲的学习,引导学生初步了解藏族民I'可歌舞“囊玛、堆谢”两种艺术形式。

考虑到部分学生对民族歌曲不感兴趣,因此本课通过欣赏、聆听、模唱、舞蹈表演和对比方法,营造师生共同参与互动活动,逐步引导学生能够辨认“囊玛”、“堆谢”两种体裁形式及不同的风格特点,使其感受藏族歌舞的神奇色彩。

教学目标情感态度价值观:通过《阿玛勒火》、《正月十五那一天》两首歌曲的欣赏,让学生能够对藏族音乐感兴趣。

积极参与音乐活动,感受藏族歌舞的艺术魅力,喜欢藏族歌舞,了解藏族文化。

过程与方法:通过欣赏、聆听、模唱、舞蹈表演和对比方法,感受、体验歌曲的咅乐情绪和风格特征。

知识与技能:能够辨别藏族歌舞“囊玛”、“堆谢”两种体裁形式及不同的风格特点。

重点难点教学重点:感受、体验“囊吗”与“堆谢”不同的音乐风格及特点。

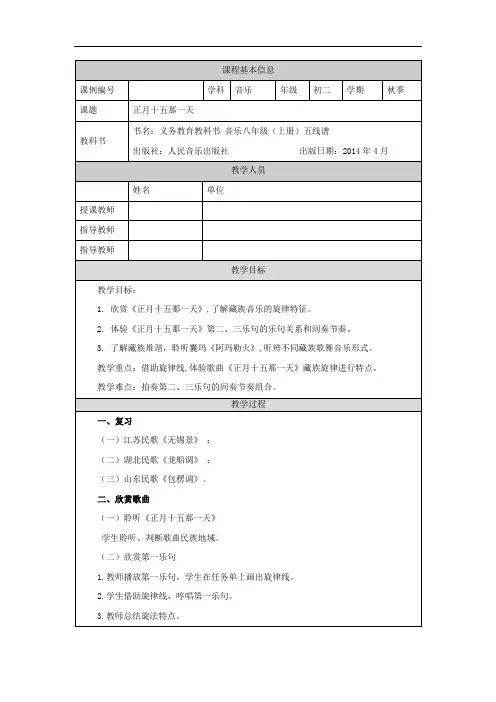

(三)对比欣赏第二、三乐句

1.学生聆听第二、三乐句歌唱部分, 比较乐句关系。

2.教师范唱第二、三乐句,学生感受藏族音乐风格。

3.学生聆听第二、三乐句并关注间奏部分,找出相同的节奏型。

4.学生跟随音频拍奏两次。

5.学生跟随音乐原速拍奏。

(四)完整欣赏作品

教师揭示藏族堆谐音乐风格和特征,学生跟唱并完整欣赏作品。

(五)教师出示图片,介绍“堆谐”伴奏乐器。

(六)教师播放视频,介绍“堆谐”舞蹈。

(七)教师播放《阿玛勒火》,简要介绍囊玛。

(八)播放藏族民歌《宗巴朗松》、《夏甲措》听辨“堆谐”。

三、总结

总结本课知识和本单元的学习内容。

山东省临沭县第三初级中学七年级音乐下册《阿玛勒火》教案新人教的旋律收束;中国书法艺术说课教案今天我要说课的题目是中国书法艺术,下面我将从教材分析、教学方法、教学过程、课堂评价四个方面对这堂课进行设计。

本节课讲的是中国书法艺术主要是为了提高学生对书法基础知识的掌握,让学生开始对书法的入门学习有一定了解。

书法作为中国特有的一门线条艺术,在书写中与笔、墨、纸、砚相得益彰,是中国人民勤劳智慧的结晶,是举世公认的艺术奇葩。

早在5000年以前的甲骨文就初露端倪,书法从文字产生到形成文字的书写体系,几经变革创造了多种体式的书写艺术。

1、教学目标:使学生了解书法的发展史概况和特点及书法的总体情况,通过分析代表作品,获得如何欣赏书法作品的知识,并能作简单的书法练习。

2、教学重点与难点:(一)教学重点了解中国书法的基础知识,掌握其基本特点,进行大量的书法练习。

(二)教学难点:如何感受、认识书法作品中的线条美、结构美、气韵美。

3、教具准备:粉笔,钢笔,书写纸等。

4、课时:一课时要让学生在教学过程中有所收获,并达到一定的教学目标,在本节课的教学中,我将采用欣赏法、讲授法、练习法来设计本节课。

(1)欣赏法:通过幻灯片让学生欣赏大量优秀的书法作品,使学生对书法产生浓厚的兴趣。

(2)讲授法:讲解书法文字的发展简史,和形式特征,让学生对书法作进一步的了解和认识,通过对书法理论的了解,更深刻的认识书法,从而为以后的书法练习作重要铺垫!(3)练习法:为了使学生充分了解、认识书法名家名作的书法功底和技巧,请学生进行局部临摹练习。

三、教学过程:(一)组织教学让学生准备好上课用的工具,如钢笔,书与纸等;做好上课准备,以便在以下的教学过程中有一个良好的学习气氛。

(二)引入新课,通过对上节课所学知识的总结,让学生认识到学习书法的意义和重要性!(三)讲授新课1、在讲授新课之前,通过大量幻灯片让学生欣赏一些优秀的书法作品,使学生对书法产生浓厚的兴趣。

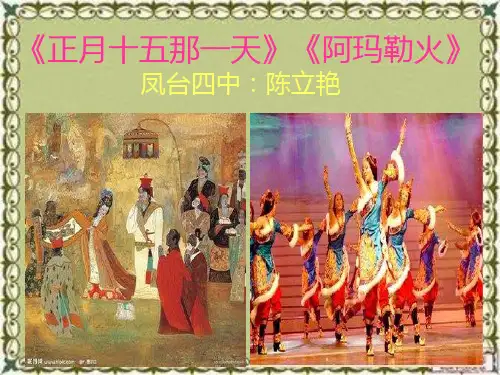

《阿玛勒火》《正月十五那一天》教材分析:歌舞是藏族文化的重要组成部分,也是藏族人民表达情感的独特方式。

《阿玛勒火》和《正月十五那一天》两首作品特点分明;一个抒情悠扬、柔和典雅;一个节奏紧凑,富于动感。

它们分别是“囊玛”和“堆谐”的典型代表。

因此,本课中强调对两首作品的对比欢赏,帮助学生从音乐的基本元素上去分析音乐,借用舞蹈的手段去体验音乐。

课时目标一、通过欣赏《阿玛勒火》,聆听《正月十五那一天》,学习听辨两首音乐作品的风格持点(前者典雅舒缓,后者欢快紧凑)。

二、通过“囊玛”和“堆谐”的体验活动,感受两种舞蹈的风格特点(前者舒展而有韵律,后者富有舞动性),进而对藏族歌舞音乐产生兴趣。

课后思考:要上好这节课,要解决几个问题。

问题一:作品较大,学生“回圈吞枣,难以下咽”。

因此,本课的目标定为让学生熟悉五个主题。

并将作品的主题二和三、主题一和五进行单独学习,辅以聆听、舞蹈、哼唱、节奏训练等方式,帮助学生体验每个主题的不同特点,并通过对比的方式让学生分析音乐在基本元素上的不同,教给学生探究音乐的方法,培养学生分析音乐的良好习惯。

问题二:作品较长,完整地聆听一次需要8分钟,在这8分钟要一直保持学生积极聆听的注意力,让他们听懂音乐并非易事。

所以设计了小组合作的活动,要求学生在聆听中,带着问题有意识地去寻找熟悉的音乐主题,为它们排序,并根据自己的感受为每段主题标示速度、节奏和情绪关键词。

小组合作,很好地解决了让不同的学生得到不同发展的要求,通过讨论学习达成共识,互相帮助。

问题三:解决分析音乐时的困难。

理性地分析音乐是学生的弱项,在这节课中,教师要努力引导学生去关注音乐的基本元素,可以自己示范,反复对比,也可借助多媒体的先进手段,特别是要让学生参与其中,才能调动他们的主观能动性。

这要求教师要有较高的课堂驾驭能力和丰富的教学经验。

这节课要在本单元前两节课的基础上进行,所以也要求前面的课要较好的完成。

由于学生的基础不同,上课的教师可根据实际情况调整学习不同主题的顺序,以达到最好的效果。

《阿玛勒火》《正月十五那一天》【教材简析】《阿玛勒火》为2/4拍,商调式,二段体结构。

旋律典雅细腻,是藏族传统歌舞“囊玛”的基本曲目之一。

其音乐结构由三部分组成,即引子、慢板歌舞、快板舞曲。

《正月十五那一天》歌曲为2/4拍,宫调式,速度较快,由一个完整的单乐段构成。

属于藏族民间歌舞“堆谐”中“觉谐”一类的民歌。

【学情分析】本节课主要是引导学生初步了解“囊玛”与“堆谐”这两者艺术形式。

考虑到部分学生对民族歌曲不感兴趣,因此设置欣赏、聆听、模唱、对比方法,逐步引导学生辨认这两种体裁形式及风格特点,使其感受藏族歌舞的神奇色彩。

【教学目标】情感态度价值观:能够对藏族音乐感兴趣。

积极参与音乐活动,感受藏族歌舞的艺术魅力,喜欢藏族歌舞,了解藏族文化。

过程与方法:通过欣赏、聆听、模唱、对比方法,感受、体验歌曲的音乐情绪和风格特点。

知识与技能:能够辨别藏族歌舞“囊玛”、“堆谐”不同的风格特点。

【教学重难点】1、教学重点:感受、体验“囊玛”、“堆谐”的音乐风格及特点。

2、教学难点:带着音乐的感觉主动参与各项体验活动。

【教学过程】一、体验藏族节奏1、师随音乐表演藏族踢踏(堆谐)舞片段,生加入有节奏的掌声(××XO)为老师伴奏。

2、请学生跟着老师来简单的踢踏舞动作。

设计理念:营造轻松愉快的学习氛围,拍手练习踢踏舞的基本节奏,让学生感受到踢踏舞的风格二、加入律动舞蹈1、聆听《正月十五那一天》前两段师:音乐的情绪如何?(欢快、紧凑、动感强)2、再次聆听歌曲师:在富有舞蹈性的音乐“心工13I121213I12121∣,,处加入踢踏舞节奏理3的拍手声音。

3、在12121.3I 1-3I91?1I处加入舞蹈动作。

师:你能感受到舞蹈者有怎样一种精神状态?(乐观、向上、豁朗。

)4、总结:堆谐是一种民间流传的户外集体舞蹈,热烈而奔放。

设计理念:体验堆谐的特点,熟悉踢踏舞基本节奏。

三、感受囊玛韵味1、欣赏囊玛舞蹈师:与堆谐相比,有什么不一样的地方,猜猜它合适在室内还是室外表演?(端庄稳重,更适合在室内表演)2、介绍囊玛3、播放《阿玛勒火》师:这首歌的开头和结尾处有什么特点?(乐段的开头都用“阿玛勒火”,乐段的结尾用“2391I20,,或将其移高八度的旋律收尾。

《阿玛勒火》教学反思教学目标:一、能够对藏族音乐感兴趣,能积极参与相关音乐实践活动并认真探索其文化内涵。

二、通过欣赏《阿玛勒火》,聆听《正月十五那一天》,以对比的方式感受囊玛音乐《阿玛勒火》的音乐特点,把握藏族民间音乐的风格特点。

教学重难点:了解藏族民间音乐的特点。

教学方法:引导探究式、体验式、聆听赏折式等教学准备:多媒体课件、钢琴教学过程:一、课前导入:1.课前5分钟分小组展示(课前布置以小组为单位学生与藏族相关的音乐民俗文化,主要内容以民俗文化,特色乐器,舞蹈形式等相关的藏族音乐文化特色,展示形式可以多样性,多角度,以期帮助同学更直观的了解藏族特色。

)2.学唱歌面《天路》,感受这首极富藏族风格的抒情歌曲。

跟琴学唱时关注歌曲中波音、倚音和一字多音的拖腔特点。

(设计意图:通过发挥学生的主动性收集藏族的相关音乐文化,有助于学生对藏族有更为全面、深刻的了解,为本节课学习藏族音乐打下伏笔。

歌曲《天路》作为学生所较为熟悉,并采用藏族民歌旋律元紊创作并赋予流行元紊的音乐作品,通过学生的学唱体验,使学生对藏族音乐的所涵盖的波音、倚音等装饰音以及一字多音的拖腔的藏族特色唱法有一个初步的了解,为学生学习藏族民间音乐,提高学习藏族音乐的兴趣打下坚实的基础。

)二、欣赏感受对比聆听《阿玛勒火》和《正月十五那一天》分析其异同点。

1.相同点小结:(1)乐段的开头都用衬词起始。

(2)乐段与乐段之间都用间奏予以过渡。

(3)相似的旋律:56452或是23126(4)主要的节奏型:XXX XXXX(5)主要的伴奏乐器:扎木最、笛子、扬琴、京胡、铃鼓等三、体验舞曲风格1.示范囊玛舞步囊玛基本舞步:右左右+右脚撩步2.要求:听到《阿玛勒火》歌词开始时,跟着节奏做动作;间奏时停顿:当旋律“2361|20”出现时,跟老师做手部动作。

学生根据音乐的指示动作完成舞蹈体验。

(设计意图:通过舞步练习感受囊玛的节奏特点和舞蹈韵味,根据聆听到的不同音乐做不同的动作,目的在于让学生有意识地认真聆听音乐,体验歌曲的结构特点。

欣赏《阿玛勒火》、《正月十五那一天》【教学目标】知识与水平:能够聆听并辨别藏族歌舞音乐——囊玛、堆谢及藏族风格的通俗歌曲,并能感受、体验它们的音乐情绪。

过程与方法:愿意探索相关藏族的音乐文化知识,能积极参与学习过程中的创造性实践活动。

情感态度与价值观:能够对藏族音乐感兴趣,喜欢聆听、演唱藏族民歌及具有藏族风格的通俗歌曲,【教学重点】了解西藏民歌的特点【教学难点】感受藏族风格的音乐【教学用具】多媒体课件、音乐资料、钢琴【授课类型】新授课【授课方法】欣赏法、讨论法、比较法【课时安排】1课时(第二单元第二课时)【教学过程】教材分析:1、《阿妈勒俄》是藏族“囊玛”中的一首古典歌曲。

新中国成立后,藏族人民又在这首古典歌曲中融进了崭新的时代内容。

这首歌的歌词采用我国民歌的传统比兴手法写成。

歌中写道:“天上的星辰很多,唯有北斗星最明。

地上的树木很多,唯有松杉最高。

家乡的亲友很多,唯有爹娘最亲。

世上的人很多,唯有解放军最好。

”它用非常简练的文字,阐明了很多生活的哲理,寓意深刻,艺术性很强。

2、囊玛,在藏族的语言文字中含有“室内”的意思。

可见,这种歌舞音乐是在室内演出的。

因为这种音乐体裁的室内特点,以前被人们误认为它是一种“宫廷音乐”。

其实,它来源于民间,并且有着悠久的历史。

仅仅发展到17世纪中叶(清初顺治九年),五世DL阿旺洛桑嘉措从北京受封回到拉萨后,才在布达拉宫模仿清制建立了歌舞队,并且开始吸收囊玛的一些曲子为宫廷所用。

所以说,囊玛是从民间进入宫廷的,囊玛在一定水准上也受到宫廷文化的影响,其中难免存有封建的糟粕。

所以,对囊玛这种音乐体裁,我们应采取客观的、历史唯物主义的态度去准确对待。

3、《正月十五那一天》唐太宗时期(公元641年),文成公主嫁给藏王松赞干布。

文成公主进藏的时候,将中原地区的先进文化(包括大量的生产工具和技术)带进西藏,因而对汉藏两族的文化交流起了重要的促动作用。

所以,藏族人民都很崇敬她,并以歌舞艺术的形式来赞美她。