普通物理学之光学

- 格式:docx

- 大小:58.23 KB

- 文档页数:13

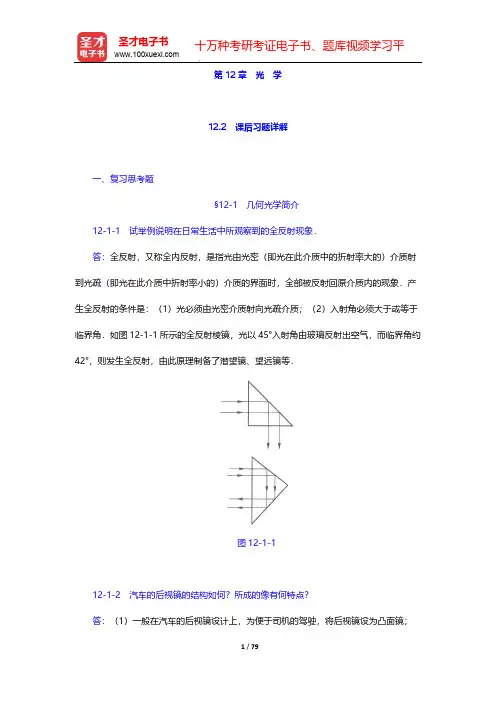

第12章 光 学12.2 课后习题详解一、复习思考题§12-1 几何光学简介12-1-1 试举例说明在日常生活中所观察到的全反射现象.答:全反射,又称全内反射,是指光由光密(即光在此介质中的折射率大的)介质射到光疏(即光在此介质中折射率小的)介质的界面时,全部被反射回原介质内的现象.产生全反射的条件是:(1)光必须由光密介质射向光疏介质;(2)入射角必须大于或等于临界角.如图12-1-1所示的全反射棱镜,光以45°入射角由玻璃反射出空气,而临界角约42°,则发生全反射,由此原理制备了潜望镜、望远镜等.图12-1-112-1-2 汽车的后视镜的结构如何?所成的像有何特点?答:(1)一般在汽车的后视镜设计上,为便于司机的驾驶,将后视镜设为凸面镜;(2)物体在后视镜所成的像是缩小正立的虚像.12-1-3 试在表中填写球面反射镜成像的特征.对于凸面镜,作类似的分析.答:设f表示凹面镜的焦距,p表示物体距离凹面镜的位置,p'表示成像距离凹面镜的位置.球面反射镜成像的特征如表12-1-1,凸面镜成像的特征如表12-1-2.表12-1-1 凹面镜成像特征物像位置类型(实、虚)位置方位放缩性∞>p>2f实像2f>p′>f倒立缩小p=2f实像p′=2f倒立大小相同f<p<2f实像∞>p>2f倒立放大p=f不成像p′=∞0<p<f虚像0>p′>-∞正立放大表12-1-2 凸面镜成像特征物像位置类型(实、虚)位置方位放缩性∞>p>0虚像f>p′>0正立缩小(任何位置)12-1-4 试列表分析薄透镜(凸透镜和凹透镜)成像的特征.答:设f表示凹面镜的焦距,p表示物体距离凹面镜的位置,p'表示成像距离凹面镜的位置.表12-1-3 薄透镜(凸透镜)成像特征物像位置类型(实、虚)位置方位放缩性∞>p>2f实像2f>p'>f倒立缩小p=2f实像p'=2f倒立缩小f>p>2f实像∞>p>2f倒立放大p=f不成像p'=∞0<p<f虚像像与物同侧p′>p正立放大-∞<p<0(虚物)实像f>p'>0正立缩小表12-1-4 薄透镜(凹透镜)成像特征物像位置类型(实、虚)位置方位放缩性任何位置虚像p'<f正立缩小§12-2 光源单色光相干光12-2-1 为什么两个独立的同频率的普通光源发出的光波叠加时不能得到干涉图样?答:这是因为普通光源发出的光,在振动方向上以及相位上都没有任何联系,而且两光的相位差关系也是随机的.而两列光波叠加后产生干涉现象必须满足:两列光波频率相同,振动方向相同以及相位差恒定,三者缺一不可.因此,两个独立的普通光源所发出的光波一般不能产生干涉现象.12-2-2 获得相干光的方法有哪些?根据何在?答:(1)获得相干光的一般方法是分振幅法和分波阵面法:①分振幅法是将光投射到两种介质面上,经反射而折射分成两束相干光,从而形成相干光源;②分波阵面法是从光源发出的某波阵面上取出两部分面元作为两个相干的光源.(2)获得相干光的根据:利用反射、折射或衍射等方法把从光源同一点发出的光分成两个振动方向相同、频率相同、相位差相同或恒定的光波列,如此得到的两束光即为相干光.§12-3 双缝干涉12-3-1 试讨论两个相干点光源S1和S2在如下的观察屏上产生的干涉条纹:(1)屏的位置垂直于S1和S2的连线.(2)屏的位置垂直于S1和S2连线的中垂线.答:设两个相干点光源初相相同,光在空间的轨迹为一组以S1和S2的连线为中心对称轴的双叶旋转双曲面,如图12-1-2所示.(1)当屏的位置垂直于S 1和S 2的连线时,屏上产生的干涉条纹为圆条纹.(2)当屏的位置垂直于S 1和S 2连线的中垂线时,屏上产生的干涉条纹为双曲线,可近似看作平行的直条纹.图12-1-212-3-2 在杨氏双缝实验装置中,试描述在下列情况下干涉条纹如何变化:(1)当两缝的间距增大时;(2)当双缝的宽度增大时;(3)当线光源S 平行于双缝移动时;(4)当线光源S 向双缝屏移近时;(5)当线光源S 逐渐增宽时.答:由明纹位置坐标公式,计算得到相邻明纹间距为.(1)随着两缝间距的增大,屏上明纹间距逐渐变小,条纹变密.(2)随着双缝宽度的增大,衍射的中央亮区的范围缩小,干涉条纹的数目减少,但由于有更多光进入单缝,因此干涉条纹的亮度有所增加.(3)随着线光源S 平行于双缝移动,干涉条纹将沿与光源移动相反的方向移动,如图12-1-3.图12-1-3(4)随着线光源S 向双缝屏移近,干涉条纹基本不发生什么变化,明纹光强可能有轻微改变.(5)随着线光源S 逐渐变宽,可将光源S 微分为无数个互不相干的线光源,各个线光源在屏上形成各自的干涉条纹(图12-1-4).但是,随着线光源S 的逐渐加宽,干涉条纹逐渐变得模糊,最终会消失.因此存在一个光源的极限宽度,理论上计算得极限宽度为.当光源超过极限宽度时,就看不到干涉条纹.图12-1-412-3-3 在杨氏双缝实验中,如有一条狭缝稍稍加宽一些,屏幕上的干涉条纹有什么变化?如把其中一条狭缝遮住,将发生什么现象?答:(1)若把一条狭缝稍稍加宽,于是通过该缝的光强增加,即光的能量增加.此。

•光的本质与传播•几何光学基础•波动光学初步•量子光学简介•激光技术与应用•光纤通信技术基础光的本质与传播光的波粒二象性01波动性质光具有干涉、衍射等波动特有的现象,表明光是一种波动。

02粒子性质光电效应等现象揭示了光的粒子性,即光由一份一份不连续的能量组成,称为光子。

03波粒二象性的统一光既具有波动性又具有粒子性,二者在不同条件下表现出来。

光的传播速度与介质关系真空中的光速01在真空中,光的传播速度最快,约为3×10^8米/秒。

介质中的光速02光在不同介质中的传播速度不同,一般比在真空光的反射与折射定律反射定律01入射光线、反射光线和法线在同一平面内;入射光线和反射光线分居法线两侧;入射角等于反射角。

折射定律02入射光线、折射光线和法线在同一平面内;入射光线和折射光线分居法线两侧;入射角的正弦与折射角的正弦成正比,即sinθ1/sinθ2=n2/n1(其中n1和n2分别为两种介质的折射率)。

全反射现象03当光从光密介质射入光疏介质,且入射角大于或等于临界角时,会发生全反射现象。

光的偏振现象自然光与偏振光自然光在各个振动方向上的光强相同,而偏振光则只在某一特定方向上振动。

偏振片的起偏与检偏作用偏振片可以将自然光转变为偏振光,也可以用来检测偏振光。

光的双折射现象当光射入某些晶体时,会发生双折射现象,即分解成两束振动方向互相垂直的偏振光。

几何光学基础03光线与光束的区别与联系光线是理想化的模型,而光束是实际存在的;光束由无数光线组成,而光线是光束的抽象表示。

01光线定义光线是表示光的传播方向和路径的几何线,它代表能量传播的方向。

02光束概念光束是由许多光线组成的集合,具有一定的截面形状和发散角。

光线与光束概念透镜成像基本原理透镜通过改变光线的传播方向来实现成像,遵循光的折射定律。

透镜成像规律物体在透镜前不同位置时,成像位置、大小、虚实等规律。

透镜类型及特点包括凸透镜和凹透镜,分别具有会聚和发散作用。

大学物理_物理光学(二)引言概述:物理光学是大学物理课程中的一门重要分支,研究光的传播、干涉、衍射、偏振等现象,深入探讨光的波动性质。

本文将从五个大点出发,分别阐述物理光学的相关理论和实践应用。

1. 光的干涉现象:- 介绍光的干涉现象,包括两束光的干涉、干涉条纹的形成等。

- 讨论干涉的条件和原理,如杨氏双缝实验、牛顿环实验等。

- 解析干涉的应用,例如干涉仪的工作原理和干涉测量技术。

2. 光的衍射现象:- 解释光的衍射现象,包括单缝衍射、双缝衍射等。

- 探讨衍射的内容和原理,如惠更斯-菲涅尔原理等。

- 探索衍射的应用,例如衍射光栅的工作原理和衍射光谱仪的使用方法等。

3. 光和波的偏振:- 介绍光和波的偏振现象,以及光的偏振方式。

- 阐述偏振光的性质和产生机制,如马吕斯定律等。

- 探讨偏振光的应用,例如偏振片的使用和偏光显微镜的工作原理等。

4. 光的相干性和激光:- 讲解光的相干性,如相干长度和相干时间等概念。

- 探讨激光,包括激光的产生原理和特性,如激光的单色性和定向性等。

- 分析激光的应用,例如激光器的工作原理和激光在通信和医学领域的应用等。

5. 光的散射和色散:- 介绍光的散射现象,如瑞利散射和弗伦耳散射等。

- 阐述色散现象,包括光的色散和物质的色散。

- 探讨散射和色散的应用,例如大气散射对天空颜色的影响和光谱分析等。

总结:物理光学是探究光波动性质的重要学科,它涉及光的干涉、衍射、偏振、相干性、激光、散射和色散等多个方面。

本文通过概述以上五个大点,详细介绍了物理光学的相关理论和实践应用,希望能够对读者对物理光学理解有所助益。

光学基础知识1. 引言光学是一门研究光的传播、反射、折射和干涉现象的科学,它扮演着在现代科学和技术中非常重要的角色。

本文将介绍光学的基础知识,包括光的性质、光的传播方式、光的折射和光的干涉现象。

2. 光的性质光是一种电磁波,具有波粒二象性。

光的波动性体现在它的干涉、衍射和偏振现象上,而光的粒子性则体现在光子的概念上。

2.1 光的波动性光的波动性使得它能够发生干涉现象。

当两束光叠加时,它们的波峰和波谷可以相互加强或抵消,从而形成明暗的干涉条纹。

干涉现象在波导器件和干涉仪等光学设备中得到广泛应用。

光的波动性还体现在光的衍射现象中。

当光通过一个小孔或遇到障碍物时,会发生衍射现象,使光波转向并产生弯曲或扩散的效果。

衍射现象导致了很多实际应用,如衍射光栅和衍射成像等。

2.2 光的粒子性光的粒子性表现为光子。

光子是光的基本粒子,它具有能量和动量,可以与物质发生相互作用。

光子的能量和频率之间的关系由普朗克公式给出:E = hf,其中E为能量,h为普朗克常数,f为光的频率。

3. 光的传播方式光的传播方式分为直线传播和波动传播。

在光线传播中,光被视为沿直线传播的粒子,符合几何光学的规律。

而在波动传播中,光被视为电磁波,需要利用波动理论进行描述。

3.1 光线传播光线传播遵循几何光学的规律。

根据光的传播路径和光线的性质,可以使用折射定律和镜面反射定律来计算光的传播方向和路径。

光线传播可以用来解释光的直线传播、光的成像和透镜等光学现象。

3.2 波动传播在波动传播中,光以电磁波的形式传播。

光的传播速度取决于介质的折射率,当光从一种介质进入另一种介质时,会发生折射现象。

根据斯涅尔定律,入射角和折射角之间满足折射定律的关系。

4. 光的折射光的折射现象是光线从一个介质进入另一个介质时发生的偏向现象。

折射现象可以用斯涅尔定律进行描述,即入射角、折射角和介质折射率之间的关系。

当光从光密介质(如玻璃)进入光疏介质(如空气)时,折射角大于入射角;当光从光疏介质进入光密介质时,折射角小于入射角。

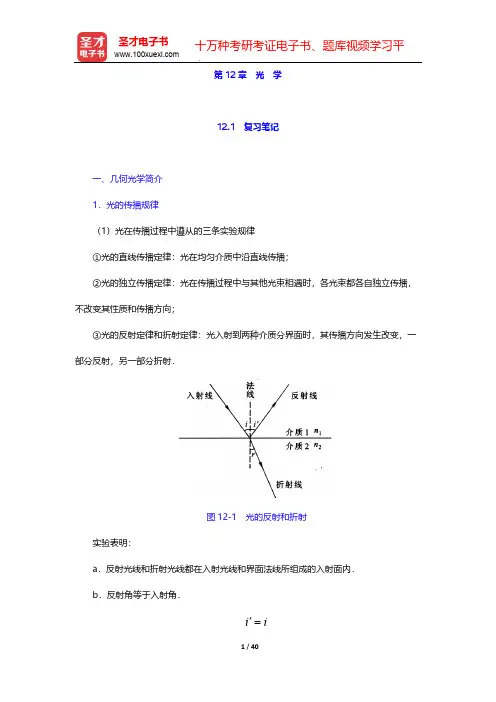

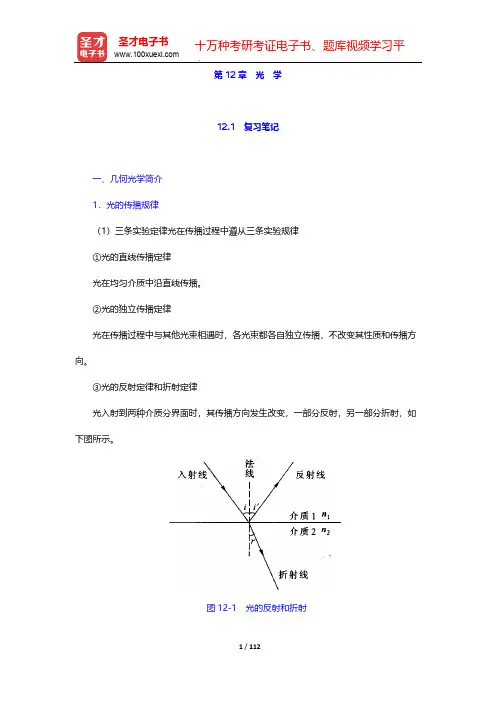

第12章 光 学12.1 复习笔记一、几何光学简介1.光的传播规律(1)光在传播过程中遵从的三条实验规律①光的直线传播定律:光在均匀介质中沿直线传播;②光的独立传播定律:光在传播过程中与其他光束相遇时,各光束都各自独立传播,不改变其性质和传播方向;③光的反射定律和折射定律:光入射到两种介质分界面时,其传播方向发生改变,一部分反射,另一部分折射.图12-1 光的反射和折射实验表明:a .反射光线和折射光线都在入射光线和界面法线所组成的入射面内.b .反射角等于入射角.ii ='c .入射角i 与折射角r 的正弦之比与入射角无关,而与介质的相对折射率有关,即或rn i n sin sin 21=式中,比例系数n 21为第二种介质相对于第一种介质的折射率.(2)光路可逆原理当光线的方向返转时,光将循同一路径而逆向传播.(3)费马原理费马原理:光从空间的一点到另一点是沿着光程最短的路径传播.光程是折射率n 与几何路程l 的乘积,则费马原理的一般表达式为⎰=BAl n 值值d 即光线在实际路径上的光程的变分为零.2.全反射(1)全反射概念当入射角i =i c 时,折射角r =90°,因而当入射角i ≥i c 时,光线不再折射而全部被反射(图12-2),该现象称为全反射,入射角i c称为全反射临界角.12c arcsin n n i =图12-2 光的反射和折射(2)隐失波根据波动理论,光产生全反射时,仍有光波进入第二介质,它沿着两介质的分界面传播,其振幅随离开分界面的距离按指数衰减.一般来说,进入第二介质的深度约为一个波长,这样的波称为隐失波.(3)全反射的应用光导纤维特点:外层折射率小于内层折射率.图12-3 光导纤维3.光在平面上的反射和折射(1)平面镜从任一发光点P 发出的光束,经平面镜反射后,其反射光线的反向延长线相交于P '点.而实际光线并没有通过P '点,因此P '点为P 点的虚像,P '点与P 点成镜面对称.图12-4 平面镜成像(2)三棱镜①三棱镜偏向角三棱镜截面呈三角形的透明棱柱称为三棱镜,与其棱边垂直的平面称为主截面.出射光线与入射光线间的夹角,称为偏向角,用δ表示偏向角,δ与棱镜顶角α间的关系为图12-5 光在三棱镜内的折射②色散色散是指不同波长的光对介质有不同的折射率的现象,其中紫光偏折最大,红光偏折最小.4.光在球面上的反射和折射(1)球面镜概念如图12-6所示,AOB 表示球面的一部分,这部分球面的中心点O 称为顶点,球面的球心C 称为曲率中心,球面半径称为曲率半径,以r 表示.连接顶点和曲率中心的直线CO 称为主光轴.从轴上的一物点S 发出光线经球面反射后相交于主光轴上I 点,I 点为物点S 的像.从顶点O 到物点S 的距离称为物距,以p 表示,从顶点O 到像点的距离称为像距,以p '表示.图12-6 球面镜(2)正负号法则①以反射(或折射)面为界,将空间分为两个区:A区:光线发出的区;B区:光线通过的区.对于反射镜,B区和A区重合;对于折射面和透镜,两区分别在表面的两侧.②由A区决定的量:物距p:物体在A区为正(实物);物体在A区的对面为负(虚物).③由B区决定的量:像距p':像在B区为正(实像);像在B区的对面为负(虚像).曲率半径r:曲率中心在B区为正;曲率中心在B区的对面为负.焦距f:焦点在B区为正,焦点在B区的对面为负.(3)焦点和焦平面图12-7 焦点和焦平面平行主光轴的光束经球面反射后,将在光轴上会聚成一点,如图12-7(a)所示,该像点称为反射球面的焦点,以F表示;在镜后的焦点称为虚焦点;这个平面称为焦平面.(4)球面反射的物像公式,以上两组式子均为在傍轴光线条件下球面反射的物像公式.(5)横向放大率①图示物距为p、高为h的物SS',经球面反射后成像,像距为p',像高为h'(图12-8).像高与物高之比定义为横向放大率.。

光学基础知识光学,作为物理学的一个分支,研究光线的传播、反射、折射以及与物质的相互作用等现象。

它是现代科技与生活中不可或缺的一部分。

本文将从光的特性、光的传播、光的反射与折射以及光的色散等方面,对光学基础知识进行探讨和介绍。

一、光的特性光是一种电磁波,具有无质量、无电荷、无形状、无味道和无颜色等特性。

光的波动性和粒子性共同组成了光的本质。

根据波粒二象性理论,光既可被看作是一种电磁波,也可被看作是由光子组成的一种粒子。

光具有波长、频率、速度和能量等基本性质。

二、光的传播光在真空中的传播速度是一个常数,即光速。

根据实验测量,光速的数值约为每秒299,792,458米。

光在介质中的传播速度则会因介质的不同而有所变化。

光的传播满足直线传播的几何光学原理,光线在相同介质中的传播路径是沿着最短时间的路径传播,而在不同介质中会发生折射。

三、光的反射与折射当光线遇到一个光滑的表面时,一部分光线返回原来的介质中,这种现象称为光的反射。

光的反射符合反射定律,即入射角等于反射角。

根据反射定律可以解释镜子的成像原理以及光的反射现象。

光在从一种介质传播到另一种介质时,会发生偏转的现象,这种现象称为光的折射。

光的折射符合折射定律,即入射角的正弦与折射角的正弦之比等于两种介质的折射率之比。

不同介质的折射率不同,所以光在不同介质中的传播路径也不同。

四、光的色散光的色散是指光在透明介质中不同波长的光具有不同的折射率,因此沿着不同的路径传播,导致光的分离现象。

这是由介质的折射率与波长的关系所决定的。

对于自然光,其颜色是由不同波长的光波组成的。

当自然光经过介质时,不同波长的光波会发生不同程度的折射,造成光的分离。

这就是我们所熟知的光的折射现象,如光的折射在水中出现的折射率较大,使得看到的物体发生畸变。

五、光学应用光学作为一门应用广泛的科学,其在日常生活和科技领域中有着重要的应用。

在光学领域,光的折射原理被广泛用于镜片、透镜、眼镜等光学器件的设计与制造上。

大学物理大一知识点光学光学是研究光的传播、发射、吸收、折射、反射、干涉、衍射和偏振等现象的科学。

在大学物理大一的课程中,学生将学习光学的基本理论和应用。

本文将介绍大学物理大一光学的知识点,包括光的基本概念、光的传播特性、光的折射和反射、光的干涉和衍射、光的偏振等内容。

1. 光的基本概念光是一种电磁波,具有波粒二象性。

在物质中传播时,光既表现出波动性,又表现出粒子性。

光的波动性包括波长、频率、振幅和速度等特征;光的粒子性表现为光子,光的能量以光子的形式传递。

2. 光的传播特性光的传播是直线传播,光线在真空或均匀介质中以直线传播。

光的传播速度与介质相关,在真空中光速是恒定的,为3.00×10^8 m/s。

3. 光的折射和反射光在两种不同介质中传播时,会发生折射现象。

根据斯涅尔定律,折射角与入射角的正弦之比与两种介质的折射率的比值成正比。

光在界面上的入射角等于反射角,根据反射定律,光的入射角和反射角在同一平面上。

4. 光的干涉和衍射光的干涉是指两束或多束光波相遇时产生的干涉现象。

干涉现象可以分为相长干涉和相消干涉。

光的衍射是光波通过物体边缘或小孔时产生的弯曲现象。

干涉和衍射是光学重要的现象,也是光学应用的基础。

5. 光的偏振光的偏振是指光波中的电矢量沿着特定的方向振动。

偏振光可以分为线偏振光和圆偏振光,线偏振光的电矢量在一个平面上振动,圆偏振光的电矢量在垂直于传播方向的平面上做圆周运动。

以上是大学物理大一光学的主要知识点,了解了这些基本概念和原理,同学们可以更好地理解和应用光学在现实生活中的应用。

在进一步的学习中,同学们还会学习到更深入的光学知识,如光的干涉对比和光学仪器等。

总而言之,光学是大学物理大一的重要知识点之一,它涉及光的基本概念、传播特性、折射和反射、干涉和衍射以及偏振等内容。

通过学习光学,同学们可以更好地理解和应用光学知识,为以后的学习和科研打下基础。

光学的应用广泛,包括光通信、光储存、激光技术等,对于现代科学和技术的发展起到了重要的推动作用。

物理光学的课件物理光学,作为光学学科的重要分支,涵盖了许多关于光传播、干涉、衍射和偏振等现象的基本原理。

本文将探讨物理光学的主要概念,以帮助您更好地理解这一领域的基础知识。

物理光学的课件通常包括以下主题:1. 光的本质光是一种电磁波,它具有波粒二象性。

这意味着光既可以被视为波动现象,也可以被视为粒子(光子)。

物理光学课程通常开始于这一基本概念,解释光的性质和行为。

2. 光的传播物理光学研究光在各种介质中的传播方式,包括折射和反射。

折射是光线穿过介质边界时的弯曲现象,而反射是光线从介质表面弹回的过程。

学生通常学习斯涅尔定律等规律,以了解光线在不同介质中的行为。

3. 干涉和衍射干涉和衍射是物理光学中的重要现象,涉及多个光波相互叠加的效应。

学生通常学习双缝干涉和单缝衍射等示例,以理解干涉和衍射的原理和应用。

4. 偏振偏振是光波振动方向的特性,物理光学课程包括对线偏振、圆偏振和椭圆偏振等类型的讨论。

学生了解如何生成、分析和应用偏振光。

5. 光的波动性质物理光学还涉及到光波的性质,包括波长、频率、相位和幅度。

这些参数对于光的传播和相互作用具有重要影响。

6. 光的应用物理光学的知识广泛应用于科学和工程领域。

课件可能包括有关激光技术、光学仪器、光学通信和光学成像的内容,以展示物理光学在实际应用中的重要性。

7. 实验和演示物理光学的课程通常包括实验和演示,帮助学生亲身体验光学原理。

这些实验可以涵盖干涉、衍射、偏振和其他光学现象。

总结物理光学的课件旨在提供学生对光学领域的深入理解,包括光的性质、传播、相互作用和应用。

通过深入研究这些主题,学生可以为未来的光学研究和工程项目打下坚实的基础。

物理光学的课程内容丰富多样,涵盖了广泛的主题,以满足不同学习者的需求。

希望本文能够帮助您更好地理解物理光学的基本概念和重要原理。

无论您是光学领域的学生还是对光学感兴趣的非专业人士,物理光学的知识都将为您提供宝贵的见解。

通过掌握这些基本概念,您将能够更好地理解和应用光学在科学、工程和日常生活中的重要性。

《光学》教学大纲注:课程类别是指公共基础课/学科基础课/专业课;课程性质是指必修/限选/任选。

一、课程地位与课程目标(一)课程地位振动和波动是横跨物理学不同领域的一种非常普遍而重要的运动形式,是声学,光学,电工学,无线电等技术部门的理论基础。

光学是普通物理学的一个重要组成部分,是研究光的本性、光的传播和光与物质相互作用的基础学科。

光学是近代物理学的生长点,例如量子力学就起源于光学。

在物理专业中,它和原子物理、电动力学、量子力学等后继课有密切的关系,另外,也是光学专业的硕士研究生学好《高等光学》、《非线性光学》等课程的前提。

(-)课程目标1.知识目标:通过对本课程的学习,使学生系统地掌握振动与波动现象的物理规律。

学会运用数学知识和光学基本理论解决具体问题。

掌握几何光学、物理光学和光与物质相互作用的主要内容和理论,牢固地掌握几何光学、波动光学、量子光学、现代光学的基本理论和应用,深刻理解有关干涉、衍射、偏振等现象的原理和规律,理解光的波动、量子本性,培养学生的抽象逻辑思维能力,为后续课程奠定必要的基础。

2.能力目标:培养学生观察、分析' 概括的思维能力;培养学生自学、观察和独立思考的能力。

通过光学内容和研究方法的教学,培养学生的辩证唯物主义世界观。

3.素质目标:加强科学方法的教育,培养其良好的科学素质;培养学生独立思考的能力,初步具备分析问题、解决问题的能力;培养学生求实精神,创新意识和科学美感;引导学生开展团队式实践性学习,还有助于培养学生团队协作精神及有效的沟通能力。

二、课程目标达成的途径与方法本课程采用双语教学,以课堂教学为主。

在教学中要求有双语的最基本形式,对教材的利用要有一定的双语渗透,课外作业、期中、期末考核中对学生的双语学习要有一定要求,学生会用简单的英语描述一些光学相关的现象并解释。

专门安排小组讨论课,同时选择部分课程内容形成专题,以学生为主讨论专题内容及习题,学生组成团队式学习,通过教师讲解和团队讨论相结合的方式,使学生掌握各部分内容,从而完成教学任务。

《光学》课程标准【课程编号】: 1905【英文译名】:Optics【适用专业】:光学专业本科生【学分数】: 4.5【总学时】:72【实践学时】:0一、本课程教学目的和课程性质光学是普通物理学的一个重要的组成部分,是研究光的本性、光的传播和光与物质相互作用的基础学科,它和原子物理、电动力学、量子力学等后继课程有密切的联系,它又是一门应用性很强的学科。

激光的出现和发展使光学的研究进入了一个崭新的阶段,更加扩大了光学在高科技领域、生产和国防上的应用。

光学的发展也是人们认识客观世界的一个重要组成部分,它有助于学生辩证唯物主义世界观的培养。

二、本课程的基本要求本课程突出几何光学、波动光学和光的量子性,重视光学的发展和应用,适当介绍现代光学的内容,除规定学生必须掌握的基础理论、基本知识、基本技能及现代光学基础外,还将光学纤维、光学薄膜、波带片等内容分散在各章中作一个扼要介绍,力求使学生对光学的历史、现状和发展有一个较全面的了解。

三、本课程与其他课程的关系前修完力学、电磁学、高等数学等课程四、课程内容绪论(1学时)0.1 光学的研究内容和方法0.2 光学发展简史第一章光的干涉 (13学时)主要内容:1.1光的电磁理论1.2波动的独立性、叠加性和相干性1.3由单色波叠加所形成的干涉花样1.4分波面双光束干涉。

1.5干涉条纹的可见度,光波的时间相干性和空间相干性1.6菲涅耳公式1.7分振幅薄膜干涉——等倾干涉和等厚干涉1.8克耳孙干涉仪1.9法布里-珀罗干涉仪,多光束干涉1.10干涉现象的应用,牛顿圈基本要求:1.1 掌握光的相干条件和光程的概念。

1.2 理解双光束干涉时,光强的分布特征1.3 掌握等倾干涉和等厚干涉的基本概念及其应用,了解条纹定义域和额外程差的形成条件1.4 了解迈克耳孙干涉仪和法布里-珀罗干涉仪的原理及其应用,掌握法布里-珀罗干涉仪的多光束干涉的特点1.5 了解薄膜光学的内容1.6 了解时间相干性和空间相干性的概念1.7 学会用菲涅耳公式解释半波损失教学要点:掌握光的干涉的基本理论及主要干涉现象的光强分布。

《光学》课程教学大纲课程名称:光学课程类别:专业必修课适用专业:物理学考核方式:考试总学时、学分:56 学时 3.5 学分其中实验学时:0 学时一、课程性质、教学目标《光学》是普通物理学的一个重要组成部分,是四年制本科物理学专业的一门专业必修基础课程。

它是研究光的本性、光的传播和光与物质相互作用的一门基础科学。

通过本课程的学习,应使学生掌握光学的基本概念、基本原理、基本规律和处理问题的基本技巧,并能解决具体的实际问题;知悉现代光学知识及发展趋势,了解光学在科研、生产和生活实践中的应用以及学科发展的历史概况;培养学生的科学思维、科学品质和科学素养。

该课程主要包括物理光学、几何光学、分子光学、量子光学和现代光学五部分基本内容。

是学生学习原子物理、电动力学和量子力学等后继课程的基础,是“近代物理的敲门砖”。

为学生毕业后进入科学研究工作或从事中学物理教学工作打下良好的基础。

其具体的课程教学目标为:课程教学目标1:了解光的干涉现象和衍射现象;熟练掌握干涉衍射的基本原理、条纹特征、光强分布及其应用;掌握干涉仪的基本原理及其应用。

使学生能运用所学的干涉衍射知识解释生活中的一些光学现象,并能够胜任中学有关光学知识的教学工作。

课程教学目标2:深刻理解几何光学的基本原理;掌握光学元件的成像规律;学会运用几何光学的光线作图法寻找成像规律;掌握常用光学仪器的基本原理。

培养学生理论与实践相结合的能力,会分析解决相关物理中的实际问题。

课程教学目标3:了解光与物质的相互作用;理解光的量子性;领悟光的量子性的主要实验证据;理解激光的特性及其应用。

使学生能用所学的知识解释相关的自然现象,培养学生学习物理的兴趣。

课程教学目标与毕业要求对应的矩阵关系注:以关联度标识,课程与某个毕业要求的关联度可根据该课程对相应毕业要求的支撑强度来定性估计,H表示关联度高;M表示关联度中;L表示关联度低。

二、课程教学要求通过本门课程的学习,使学生了解光学发展史和基本的光学知识以及光学在科学领域中的应用,理解光学中有关光波的本性问题的探讨和其发展过程,掌握光的干涉、衍射和偏振等波动特性及几何光学、光的吸收、散射和色散、光的量子性等。

物理学中的光学基础知识在物理学中,光学是研究光的传播、反射、折射、干涉和衍射等现象的学科。

光学在现代科学和技术中起着重要的作用,涉及到光的本质、光的行为以及光与物质相互作用的规律。

本文将介绍光学的基础知识,包括光的性质、光的传播方式、光的折射和反射、光的干涉和衍射等。

一、光的性质光是一种电磁波,具有波粒二象性。

它既可以被视为一束光线,也可以被视为一种电磁波。

光的速度是固定的,其在真空中的速度约为每秒299792458米。

光的频率与波长有关,频率高的光具有较短的波长,频率低的光具有较长的波长。

光的波长范围在可见光的区域可以被人眼所感知。

二、光的传播方式光的传播方式有直线传播和曲线传播两种方式。

在真空中,光的传播是直线传播,也就是说光线是直线状的;而在介质中,光线会发生偏折,即光线的传播路径会发生弯曲。

三、光的折射和反射当光从一种介质进入另一种介质时,会发生折射现象。

折射现象是由于光在不同介质中的传播速度不同导致的。

根据斯涅尔定律,光线的入射角、出射角和介质的折射率之间有一定的关系。

当光从光密介质进入光疏介质时,它会向法线弯曲;而当光从光疏介质进入光密介质时,它会远离法线弯曲。

光的反射是光线遇到界面发生反射现象。

根据反射定律,入射光线与法线的夹角等于反射光线与法线的夹角。

根据光的反射,我们可以解释镜面反射、漫反射等现象。

四、光的干涉和衍射光的干涉是指两束或多束光同时通过同一区域产生的干涉现象。

当两束光相遇时,它们会形成明暗相间的干涉条纹。

干涉现象可以用来解释光的波动性,并且在激光、干涉仪等技术中有广泛的应用。

光的衍射是指光通过一道狭缝或绕过物体时发生偏折现象。

衍射实验证明了光的波动性,表明光是能够在一定程度上弯曲和扩散的。

衍射现象常见于各种领域,如天文学中的天体衍射和显微镜中的物体衍射。

五、光的色散光的色散是指光在通过介质时不同波长的光被分散开来的现象。

由于介质对不同波长的光的折射率不同,导致光的折射角也不同,进而使得光发生色散。

暗相间的同心环条纹,后人把这种现象称牛顿环。

借助这种现象可以用第一暗环的空气隙的厚度来定量地表征相应的单色光。

牛顿在发现这些重要现象的同时,根据光的直线传播性,认为光是一种微粒流。

微粒从光源飞出来,在均匀媒质内遵从力学定律作等速直线运动。

牛顿用这种观点对折射和反射现象作了解释。

惠更斯是光的微粒说的反对者,他创立了光的波动说。

提出“光同声一样,是以球形波面传播的”。

并且指出光振动所达到的每一点,都可视为次波的振动中心、次波的包络面为传播波的波阵面(波前)。

在整个18世纪中,光的微粒流理论和光的波动理论都被粗略地提了出来,但都不很完整。

19世纪初,波动光学初步形成,其中托马斯·杨圆满地解释了“薄膜颜色”和双狭缝乾涉现象。

菲涅耳于1818年以杨氏乾涉原理补充了惠更斯原理,由此形成了今天为人们所熟知的惠更斯-菲涅耳原理,用它可圆满地解释光的干涉和衍射现象,也能解释光的直线传播。

在进一步的研究中,观察到了光的偏振和偏振光的干涉。

为了解释这些现象,菲涅耳假定光是一种在连续媒质(以太)中传播的横波。

为说明光在各不同媒质中的不同速度,又必须假定以太的特性在不同的物质中是不同的;在各向异性媒质中还需要有更复杂的假设。

此外,还必须给以太以更特殊的性质才能解释光不是纵波。

如此性质的以太是难以想象的。

光学(3)量子光学2初等物理分类(1)初中阶段:几何光学(2)高中阶段:几何光学、物理光学(3)说明:一般生活中提高的光学就是高中阶段的分类标准。

【光学的研究内容】我们通常把光学分成几何光学、物理光学和量子光学。

几何光学是从几个由实验得来的基本原理出发,来研究光的传播问题的学科。

它利用光线的概念、折射、反射定律来描述光在各种媒质中传播的途径,它得出的结果通常总是波动光学在某些条件下的近似或极限。

物理光学是从光的波动性出发来研究光在传播过程中所发生的现象的学科,所以也称为波动光学。

它可以比较方便的研究光的干涉、光的衍射、光的偏振,以及光在各向异性的媒质中传插时所表现出的现象。

波动光学的基础就是经典电动力学的麦克斯韦方程组。

波动光学不详论介电常数和磁导率与物质结构的关系,而侧重于解释光波的表现规律。

波动光学可以解释光在散射媒质和各向异性媒质中传播时现象,以及光在媒质界面附近的表现;也能解释色散现象和各种媒质中压力、温度、声场、电场和磁场对光的现象的影响。

量子光学英文名称:quantum optics量子光学是以辐射的量子理论研究光的产生、传输、检测及光与物质相互作用的学科。

1900年普朗克在研究黑体辐射时,为了从理论上推导出得到的与实际相符甚好的经验公式,他大胆地提出了与经典概念迥然不同的假设,即“组成黑体的振子的能量不能连续变化,只能取一份份的分立值”。

1905年,爱因斯坦在研究光电效应时推广了普朗克的上述量子论,进而提出了光子的概念。

他认为光能并不像电磁波理论所描述的那样分布在波阵面上,而是集中在所谓光子的微粒上。

在光电效应中,当光子照射到金属表面时,一次为金属中的电子全部吸收,而无需电磁理论所预计的那种累积能量的时间,电子把这能量的一部分用于克服金属表面对它的吸力即作逸出功,余下的就变成电子离开金属表面后的动能。

这种从光子的性质出发,来研究光与物质相互作用的学科即为量子光学。

它的基础主要是量子力学和量子电动力学。

光的这种既表现出波动性又具有粒子性的现象既为光的波粒二象性。

后来的研究从理论和实验上无可争辩地证明了:非但光有这种两重性,世界的所有物质,包括电子、质子、中子和原子以及所有的宏观事物,也都有与其本身质量和速度相联系的波动的特性。

应用光学光学是由许多与物理学紧密联系的分支学科组成;由于它有广泛的应用,所以还有一系列应用背景较强的分支学科也属于光学范围。

例如,有关电磁辐射的物理量的测量的光度学、辐射度学;以正常平均人眼为接收器,来研究电磁辐射所引起的彩色视觉,及其心理物理量的测量的色度学;以及众多的技术光学:光学系统设计及光学仪器理论,光学制造和光学测试,干涉量度学、薄膜光学、纤维光学和集成光学等;还有与其他学科交叉的分支,如天文光学、海洋光学、遥感光学、大气光学、生理光学及兵器光学等。

【中国光学成就】1.取火的方法和对火的认识我国古代取火的工具称为“燧”,有金燧、木燧之分。

金燧取火于日,木燧取火于木。

根据我国古籍的记载,古代常用“夫燧”、“阳燧”(实际上是一种凹面镜,因用金属制成成,光学所以统称为“金燧”)来取火。

古代人们在行军或打猎时,总是随身带有取火器,《礼记》中就有“左佩金燧”、“右佩木燧”的记载,表明晴天时用金燧取火,阴天时用木燧取火。

阳燧取火是人类利用光学仪器会聚太阳能的一个先驱。

讲到取火,古代还用自制的古透镜来取火的。

公元前2世纪,就有人用冰作透镜,会聚太阳光取火。

《问经堂丛书》、《淮南万毕术》中就有这样的记载:“削冰令圆,举以向日,以艾承其影,则火生。

”我们常说,水火不兼容,但制成冰透镜来取火,真是一个奇妙的创造。

用冰制成透镜是无法长期保存的,于是便出现用玻璃或玻璃来制造透镜。

2.针孔成像和影的认识公元前4世纪,墨家就做过针孔成像的实验,并给予分析和解释。

《墨经》中明确地写道:“景到(倒),在午有端,与景长,说在端。

”这里的“午”即小孔所在处。

这段文字表明小孔成的是倒像,其原因是在小孔处光线交叉的地方有一点(“端”),成像的大小,与这交点的位置无关。

从这里也可以清楚看到,古人已经认识到光是直线行进的,所以常用“射”来描述光线径直向前。

北宋的沈括在《梦溪笔谈》中也记述了光的直线传播和小孔成像的实验。

他首先直接观察在空中飞动,地面上的影子也跟着移动,移动的方向与飞的方向一致。

然后在纸窗上开一小孔,使窗外飞的影子呈现在窒内的纸屏上,沉括用光的直进的道理来解释所观察到的结果:“东则影西,西则影东”。

墨家利用光的直线传播这一性质,讨论了光源、物体、投影三者的关系。

《墨经》中写道:“景不徙,说在改为。

”“光至,景亡。

若在,尽古息。

”说明影是不动的,如果影移,那是光源或物体发生移动,使原影不断消逝,新影不断生成的缘故。

投影的地方,如果光一照,影子就会消失,如果影子存在,表明物体不动,只要物体不动,影子就始终存在于原处。

墨家对本影、半影也作了解释。

《墨经》中有这样的记载:“景二,说在重。

”“景二,光夹。

一,光一。

光者,景也。

”意思是一物有两种投影(本影、半影),说明它同时受到两个光源重复照射的结果(“说在者”,“光夹”)、一种投影,说明它只受一个光源照射,并且强调了光源与投影的联系(“光者,景也”)。

与此相连,墨家还根据物和光源相对位置的变化,以及物与光源本身大小的不同来讨论影的大小及其变化。

3.对面镜的认识墨子对凹面镜、凸面镜和平面镜成像的原理也进行了比较系统的研究,已发现了凹面镜焦点的存在。

如墨家对凹面镜作了深入的观察和研究,并在《墨经》中作了明确、详细的记载。

“鉴低,景一小而易,一大而正,说在中之外、内。

”“低”表示深、凹之意;放在“中之内”,得到的像是比物体大而正立的。

虽然他尚把球心和焦点混淆在一起,但这些实验是世界上最早的光学实验,具有重大的科学意义。

李约瑟曾把墨子光学与古希腊光学进行比较,指出墨子的光学研究“比我们任何所知的希腊为早”,“印度亦不能比拟”。

北宋沉括对凹面镜的焦距作了测定。

他用手指置于凹面镜前,观察成像情况,发现随着手指与镜面距离的远近变化,像也发生相应的变化。

在《梦溪笔谈》中作了记载:“阳燧面洼,以一指迫而照之则正,渐远则无所见,过此遂倒。

”说明手指靠近凹面镜时,像的正立的,渐渐远移至某一处(在焦点附近),则“无所见”,表示没有像(像成在无穷远处);移过这段距离,像就倒立了。

这一实验,既表述了凹面镜成像原理,同时也是测定凹面镜焦距的一种粗略方法。

墨家对凸透镜也进行了研究。

《墨经》中写道:“鉴团,景一。

说在刑之大。

”“鉴团”即燕面镜,也称团镜。

“景一”表明凸面镜成像只有一种。

“刑”同形字,指物体,它总比像大。

我们的祖先,利用平面镜能反射光线的特性,将多个平面镜组合起来,取得了有趣的结果。

如《庄子·天下篇》的有关注解《庄子补正》中对此作了记载:“鉴以鉴影,而鉴以有影,两鉴相鉴,则重影无穷。

”这样的装置,收到了“照花前后镜,花花交相映”的效果。

《间经堂丛书》、《淮南万毕术》中记有“取大镜高悬,置水盆于其下,则见四邻矣。

”表明很早就有人制作了最早的开管式“潜望镜”,能够隔墙观望户外的景物。

此外,汉代发明的透光镜,能够反射出铜镜背面的精美图像,是中国古代光学的一大发明,现在仍引起中外学者的关注。

4.对虹的认识虹是一种大气光学现象,从公元6世纪开始,我国古代对虹就有了比较正确的认识。

唐初的孔颖达(574-648)曾概括了虹的成因,他认为“若云薄漏日,日照雨滴则虹生。

”明确指出产生虹的3个条件,即云、日、“日照雨滴”。

沉括对此也作过细致的研究,并作实地考察。

在《梦溪笔谈选注》中写道:“是时新雨霁,见虹下帐前涧中。

”予与同职扣涧观之,虹两头皆垂涧中。

使人过涧,隔虹对立,相去数丈,中间如隔绡觳,自西望东则见;盖夕虹也。

立涧之东西望,则为日所铄,都无所睹。

”指出虹和太阳的位置正好是相对的,傍晚的虹见于东方,而对着太阳是看不见虹的。

地虹有了认识之后,便可以人工造虹。

8世纪中叶,唐代曾有过这样的试验:“背日喷呼水成虹霓之状”,表示背向太阳喷出小水珠,便能看到类似虹霓的情景。

【关于光学的著作】古代《光学》作者:【古希腊】欧几里德《光学》(Optics)是希腊文的第一本透视学,从12个假设(公设)出发推出61个命题.假设1是“人看到物体,是光线从眼睛出发射到所看的物体上去”.这是从柏拉图以来的传统观点.其中命题6是“处于平行位置,大小相同但距离不同的物体,在眼中看到的大小并不与远近成比例”.近现代《光学原理——光的传播、干涉和衍射的电磁理论》(第七版),作者:(德)玻恩,(美)沃耳夫著,杨葭荪译新版《光学原理》为有志于攀登光学高峰的年轻人提供了一架云梯,如果不是圣经的话;新版《光学原理》昭示人们,掌握基础理论才是发展和创新的根本,根深叶茂,本固枝荣。

——中国科学院院士、中国光学学会理事长母国光本书首次出版于1959年,其前身是诺贝尔奖得主马科斯•玻恩(Max Born)的Optik 一书,目前的最新版本是1999年第七版。

《光学原理》一书在国外被广泛称为“Born & Wolf”已经销售超过30万册。

事实上,每一个科班出身学习光学的人都研读过这本书并深受其影响。

近半个世纪以来,“Born & Wolf”一直是物理书架上必不可少的作品,并成为光学领域的奠基性教科书。