第七章养殖虾类的疾病

- 格式:ppt

- 大小:15.70 MB

- 文档页数:88

青虾虾病的防治

摘要:青虾疾病较为少见,现将两种病害介绍如下:1.肌肉坏死病病虾的腹部肌肉变白,不透明,由小面积最后扩大到整个腹部而死亡。

此病在幼体、虾苗、成虾中均可出现。

对幼体危害较严重。

该病的病因尚未察明,常在水温剧烈变化或水温过高、缺氧及水质恶化时发生。

因此在亲虾青虾疾病较为少见,现将两种病害介绍如下:

1.肌肉坏死病

病虾的腹部肌肉变白,不透明,由小面积最后扩大到整个腹部而死亡。

此病在幼体、虾苗、成虾中均可出现。

对幼体危害较严重。

该病的病因尚未察明,常在水温剧烈变化或水温过高、缺氧及水质恶化时发生。

因此在亲虾运输、幼体下塘时注意水的温差不能太大,平时保持水质清新,溶氧充足,可减少发病。

2.聚缩虫病

此虫话生在青虾体表、肌肉和鳃部。

被寄生了的虾,呼吸和活动受到影响,蜕皮不能顺利进行,往往在蜕皮中夭折。

幼体和成虾均可寄生,以幼体受害较严重。

据初步分析观察,发病原因是由于清塘不彻底,水源中聚缩虫较多或水质老

化,造成聚缩虫大量繁殖而致。

对虾常见疾病与防治随着对虾养殖业的蓬勃发展,疾病暴发流行正成为限制对虾养殖业发展的主要因素。

各地对虾发病现象相当普遍,虾病种类越来越多,有些虾病使虾池出现绝产的严重局面。

对虾暴发性流行病使1993~1994年对虾绝产面积达50%以上,造成我国养虾业的巨大损失。

虽然1996年以来南方广东、广西和海南三省区对虾养殖业有所恢复,但国内对虾养殖业仍遭受病害的困扰。

目前,已知对虾病原已达100多种,主要病原是病毒和细菌,而在对虾养殖生产中,往往是病毒和细菌合并感染或继发感染。

就病毒而言,已达18种以上,其中危害对虾最严重的是斑节对虾杆状病毒(Penaeus monodon-type baculovirus,简称MBV)、白斑综合症病毒(White spot syndrome virus,简称WSSV)、黄头病毒(Yellow head virus,简称YHV)和塔拉综合症病毒(Taura syndrome virus,简称TSV)等。

第一节对虾疾病发生的原因对虾疾病发生的原因比较复杂,当外界的因素的有害因素超过了对虾的适应能力时就会导致对虾发病,各种不同的致病因素导致的疾病表现不同的病症,了解疾病发生的原因有利于作出合理的预防、正确诊断和有效治疗虾病。

一、引起对虾疾病的外界因素引起疾病的外界因素基本可以概括为生物、理化和人为三大因素。

1 生物因素生物因素是引起对虾疾病最重要因素之一,造成对虾病害的病原生物包括传染性生物:病毒、细菌和真菌等微生物;侵袭性生物:寄生虫等;敌害生物:凶猛性鱼类等。

2 理化因素因素养殖水域的温度、盐度、溶解氧、酸碱度、氨氮、H2S等理化因子的变动造成环境胁迫或人为造成的污染物质等因素,超越了养殖对虾所能忍受的临界限度导致对虾发病。

3 人为因素放养密度不当,混养比例不恰当,饲养管理不善,技术操作不细致等人为因素都容易导致对虾发病。

此外,在捕捞、运输和饲养管理过程中,往往由于工具不适宜和操作不小心,使饲养对虾本身受到摩擦或碰撞而受伤,受伤处组织机能丧失和体液流失,渗透压紊乱,引起各种生理障碍以致死亡。

虾类病防控常识根据《2019中国渔业统计年鉴》,2018年我国虾类养殖产量409万吨,约占水产养殖总产量的8.2%,其中主要养殖品种有南美白对虾、克氏原螯虾(小龙虾)、青虾、罗氏沼虾等。

近年危害我国养殖虾类的主要疫病和新发疫病有6种,其中病毒性疾病4种、细菌性疾病1种和真菌性疾病1种。

为普及这些重要疫病知识,宣传防控措施,我们组织编写虾类疫病相关知识和防控常识,供有关方面参考。

1.2.1白斑综合征白斑综合征是一种严重危害养殖虾类的病毒性疾病,是我国一类动物疫病,目前我国主要虾类养殖地区均有该病流行。

【病原】病原为白斑综合征病毒,属于线头病毒科,白斑病毒属。

病毒颗粒呈球杆状,外观如一个粗棒状的线团,一端露出线头。

该病毒大小为(80~120 )纳米×(250~380 )纳米,核酸类型为DNA。

【流行特点】白斑综合征病毒可感染虾类的卵、幼体、仔虾、稚体和成虾等。

养殖水温在20~30℃时均会有病毒感染发生。

易感品种包括中国对虾、斑节对虾、南美白对虾、日本对虾和克氏原螯虾等养殖虾类。

经口感染是养殖对虾中白斑综合征病毒感染和传播的主要途径。

该病毒也可经对虾的卵进行垂直传播。

对虾摄食白斑综合征病毒感染的甲壳类会导致病毒进行水平传播。

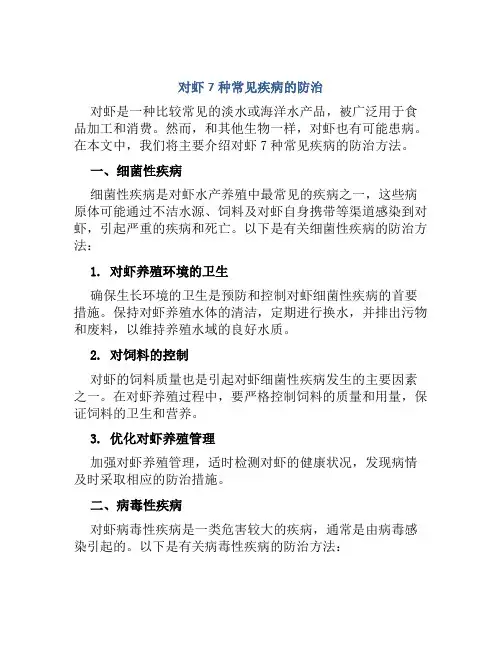

【临床症状】白斑综合征暴发时,患病虾行动异常,弹跳无力,漫游于水面或伏于池边水底不动,并很快死亡。

患病虾常见的临床症状为甲壳上出现白点,直径小于3毫米,或连成片。

但需要注意的是,有些病虾甲壳上仅有少量或几乎没有白斑。

在患病的群体中,虾的颜色变化很大,主要呈淡红色或粉红色。

患病中国对虾头胸甲部位出现的白斑患病南美白对虾出现红体和白斑症状病虾体表出现白斑症状病虾头胸甲甲壳上的白斑1.2.2传染性皮下和造血组织坏死病传染性皮下和造血组织坏死病是一种危害养殖虾类的病毒性疾病,是我国二类动物疫病,该病在我国对虾养殖地区存在一定程度上的流行。

【病原】病原为传染性皮下和造血组织坏死病毒,属于细小病毒科、细角对虾浓核病毒属。

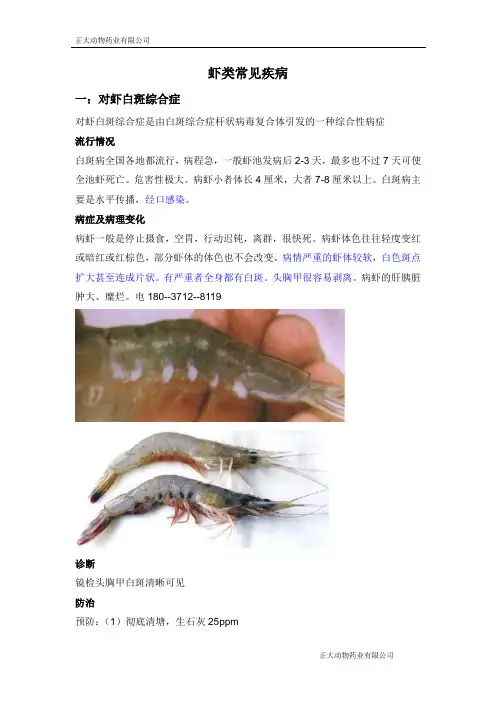

虾类常见疾病一:对虾白斑综合症对虾白斑综合症是由白斑综合症杆状病毒复合体引发的一种综合性病症流行情况白斑病全国各地都流行,病程急,一般虾池发病后2-3天,最多也不过7天可使全池虾死亡。

危害性极大。

病虾小者体长4厘米,大者7-8厘米以上。

白斑病主要是水平传播,经口感染。

病症及病理变化病虾一般是停止摄食,空胃,行动迟钝,离群,很快死。

病虾体色往往轻度变红或暗红或红棕色,部分虾体的体色也不会改变。

病情严重的虾体较软,白色斑点扩大甚至连成片状。

有严重者全身都有白斑。

头胸甲很容易剥离。

病虾的肝胰脏肿大、糜烂。

电180--3712--8119诊断镜检头胸甲白斑清晰可见防治预防:(1)彻底清塘,生石灰25ppm(2)防治苗种带毒,避免购买疫区种苗(3)定期泼洒Em8调水王300ml/亩·米或Em6浓缩原液250ml/亩·米,每15天泼洒一次治疗(1)全池泼洒五黄精华液200ml/亩·米(2)同时内服参福康+高能免疫VC+高效免疫多糖+正大肽白金连用4天二、桃拉病毒病桃拉综合症病毒流行特点:主要感染南美白对虾,主要发生在虾的蜕皮期,主要是水平传播。

症状:甲壳变软,身体从尾扇开始发红,发红部位逐渐前推,病虾不变软,病情后期身体出现黑斑。

肝胰脏水肿,发白。

防治:预防:(1)彻底清塘,采用强氯精5-10ppm浓度或生石灰25ppm(2)防治苗种带毒,避免购买疫区种苗,(3)定期泼洒Em8调水王300ml/亩·米或Em6浓缩原液250ml/亩·米,每15天泼洒一次治疗:(1)全池泼洒五黄精华液200ml/亩·米或水产保护神250ml/亩·米或安底福100ml/亩·米拌饵投喂(2)同时内服参福康+高能免疫VC+高效免疫多糖+正大肽白金连用4天三、红体病应激性红体应激性红体常发生于高温多雨的夏季。

症状:养虾水体中各种理化因子(水温、盐度、pH值、氨氮及亚硝酸盐等)突变时,南美白对虾出现触须变红、尾扇尖部变红等。

对虾7种常见疾病的防治对虾是一种比较常见的淡水或海洋水产品,被广泛用于食品加工和消费。

然而,和其他生物一样,对虾也有可能患病。

在本文中,我们将主要介绍对虾7种常见疾病的防治方法。

一、细菌性疾病细菌性疾病是对虾水产养殖中最常见的疾病之一,这些病原体可能通过不洁水源、饲料及对虾自身携带等渠道感染到对虾,引起严重的疾病和死亡。

以下是有关细菌性疾病的防治方法:1. 对虾养殖环境的卫生确保生长环境的卫生是预防和控制对虾细菌性疾病的首要措施。

保持对虾养殖水体的清洁,定期进行换水,并排出污物和废料,以维持养殖水域的良好水质。

2. 对饲料的控制对虾的饲料质量也是引起对虾细菌性疾病发生的主要因素之一。

在对虾养殖过程中,要严格控制饲料的质量和用量,保证饲料的卫生和营养。

3. 优化对虾养殖管理加强对虾养殖管理,适时检测对虾的健康状况,发现病情及时采取相应的防治措施。

二、病毒性疾病对虾病毒性疾病是一类危害较大的疾病,通常是由病毒感染引起的。

以下是有关病毒性疾病的防治方法:1. 对虾养殖环境的维护与细菌性疾病一样,保持对虾养殖水体的清洁也是预防和控制病毒性疾病的重要措施。

此外,建议选用具有抗病毒作用的滤水设施。

2. 选用优质对虾种苗对虾病毒感染的源头是种苗。

选择病毒抗性较强的对虾种苗,是防治对虾病毒性疾病的有效方法之一。

3. 加强对虾免疫针对不同的对虾病毒,可以进行对虾免疫。

选择合适的免疫方法和免疫方式,可以有效的控制对虾的病毒性感染并提高对虾的抗病力。

三、真菌性疾病除了细菌和病毒,对虾还可能感染真菌,引起真菌性疾病。

以下是有关真菌性疾病的防治方法:1. 对虾养殖环境的维护真菌性疾病也是对虾养殖的一大难题。

对虾水质的维护是预防和控制真菌性疾病的关键。

减少对虾养殖的水温变化,加强水质的检测和科学运用清水等保持水体清洁,有助于降低真菌性疾病的发生率。

2. 卫生措施对虾养殖场要对设备进行合理归位和消毒,检测池壁和合适的去渣装备等减少病原菌传播。

虾病主要有哪些常见的?如何预防?为了提高产量、方便管理,近代的虾养殖都是采用集约化养殖,集中养殖带来的主要问题就是虾病的爆发率的提高,虾病的危害已经逐渐成为制约虾养殖业高产,高效,低成本发展的重要因素,因此,在虾养殖过程中,对虾病要做到积极的预防,才能有效的避免虾病的发生。

在养殖过程中,容易导致虾生病的主要原因有以下几种。

为了提高产量、方便管理,近代的虾养殖都是采用集约化养殖,集中养殖带来的主要问题就是虾病的爆发率的提高,虾病的危害已经逐渐成为制约虾养殖业高产,高效,低成本发展的重要因素,因此,在虾养殖过程中,对虾病要做到积极的预防,才能有效的避免虾病的发生。

在养殖过程中,容易导致虾生病的主要原因有以下几种。

虾病发生原因任何疾病的发生都是由错综复杂的因素引起的,虾类也不例外,引起虾病发生的原因主要有以下3个方面。

病原生物。

包括病毒、细菌、真菌、原生动物及大型寄生虫等。

病原生物是疾病发生的首要因素,但仅有病原生物的存在并不一定会导致疾病的发生,能否致病要视这些病原生物存在的状态、毒力及量的多寡。

某些寄生虫或真菌在生活史中的某一个时期较易侵人虾体。

同样的一种细菌,有的具有毒力,有的则无毒力,某些细菌毒力的强弱与其是否具有荚膜有关,具有荚膜的毒力强,反之则弱。

在量的方面,一般而言量少时不一定能引起疾病,当量达到某一程度以上时才有致病力。

宿主(或寄主,即虾本身)。

疾病的发生与寄主的健康状况或其他客观状况有关,主要包括虾的大小及性别、遗传、营养及免疫等。

例如有些疾病只发生在虾卵及虾的幼体,而有些则只发生在成虾。

同种虾在同样状况下对同一种病原具有不同的抵抗力,有些个体抵抗力强,而另外一些个体则抵抗力弱,抵抗力弱的虾就容易得病。

在营养缺乏的情况下也会引起某些疾病,如缺乏某种维生素可引起虾体机能障碍。

同时,本身具有免疫力的虾也不易得病。

环境因素。

环境在某些情况下也会对虾类产生不利影响,如水温、溶氧、pH 值、盐度、光照、透明度、水流量、放养密度和有毒物质等,超越了虾所能忍受的临界限度就能致病。

对虾常见疾病与防治随着对虾养殖业的蓬勃发展,疾病暴发流行正成为限制对虾养殖业发展的主要因素.各地对虾发病现象相当普遍,虾病种类越来越多,有些虾病使虾池出现绝产的严重局面。

对虾暴发性流行病使1993~1994年对虾绝产面积达50%以上,造成我国养虾业的巨大损失。

虽然1996年以来南方广东、广西和海南三省区对虾养殖业有所恢复,但国内对虾养殖业仍遭受病害的困扰。

目前,已知对虾病原已达100多种,主要病原是病毒和细菌,而在对虾养殖生产中,往往是病毒和细菌合并感染或继发感染。

就病毒而言,已达18种以上,其中危害对虾最严重的是斑节对虾杆状病毒(Penaeus monodon-type baculovirus,简称MBV)、白斑综合症病毒(White spot syndrome virus,简称WSSV)、黄头病毒(Yellow head virus,简称YHV)和塔拉综合症病毒(Taura syndrome virus,简称TSV)等。

第一节对虾疾病发生的原因对虾疾病发生的原因比较复杂,当外界的因素的有害因素超过了对虾的适应能力时就会导致对虾发病,各种不同的致病因素导致的疾病表现不同的病症,了解疾病发生的原因有利于作出合理的预防、正确诊断和有效治疗虾病。

一、引起对虾疾病的外界因素引起疾病的外界因素基本可以概括为生物、理化和人为三大因素。

1 生物因素生物因素是引起对虾疾病最重要因素之一,造成对虾病害的病原生物包括传染性生物:病毒、细菌和真菌等微生物;侵袭性生物:寄生虫等;敌害生物:凶猛性鱼类等。

2 理化因素因素养殖水域的温度、盐度、溶解氧、酸碱度、氨氮、H2S等理化因子的变动造成环境胁迫或人为造成的污染物质等因素,超越了养殖对虾所能忍受的临界限度导致对虾发病。

3 人为因素放养密度不当,混养比例不恰当,饲养管理不善,技术操作不细致等人为因素都容易导致对虾发病.此外,在捕捞、运输和饲养管理过程中,往往由于工具不适宜和操作不小心,使饲养对虾本身受到摩擦或碰撞而受伤,受伤处组织机能丧失和体液流失,渗透压紊乱,引起各种生理障碍以致死亡.除了这些直接危害以外,伤口也是各种病原微生物侵入的途径。

对虾常见病害及防治对虾常见疾病与防治随着对虾养殖业的蓬勃发展,疾病暴发流行正成为限制对虾养殖业发展的主要因素。

各地对虾发病现象相当普遍,虾病种类越来越多,有些虾病使虾池出现绝产的严重局面。

对虾暴发性流行病使1993~1994年对虾绝产面积达50%以上,造成我国养虾业的巨大损失。

虽然1996年以来南方广东、广西和海南三省区对虾养殖业有所恢复,但国内对虾养殖业仍遭受病害的困扰。

目前,已知对虾病原已达100多种,主要病原是病毒和细菌,而在对虾养殖生产中,往往是病毒和细菌合并感染或继发感染。

就病毒而言,已达18种以上,其中危害对虾最严重的是斑节对虾杆状病毒(Penaeus monodon-type baculovirus,简称MBV)、白斑综合症病毒(White spot syndrome virus,简称WSSV)、黄头病毒(Yellow head virus,简称YHV)和塔拉综合症病毒(Taura syndrome virus,简称TSV)等。

第一节对虾疾病发生的原因对虾疾病发生的原因比较复杂,当外界的因素的有害因素超过了对虾的适应能力时就会导致对虾发病,各种不同的致病因素导致的疾病表现不同的病症,了解疾病发生的原因有利于作出合理的预防、正确诊断和有效治疗虾病。

一、引起对虾疾病的外界因素引起疾病的外界因素基本可以概括为生物、理化和人为三大因素。

1 生物因素生物因素是引起对虾疾病最重要因素之一,造成对虾病害的病原生物包括传染性生物:病毒、细菌和真菌等微生物;侵袭性生物:寄生虫等;敌害生物:凶猛性鱼类等。

2 理化因素因素养殖水域的温度、盐度、溶解氧、酸碱度、氨氮、H2S等理化因子的变动造成环境胁迫或人为造成的污染物质等因素,超越了养殖对虾所能忍受的临界限度导致对虾发病。

3 人为因素放养密度不当,混养比例不恰当,饲养管理不善,技术操作不细致等人为因素都容易导致对虾发病。

此外,在捕捞、运输和饲养管理过程中,往往由于工具不适宜和操作不小心,使饲养对虾本身受到摩擦或碰撞而受伤,受伤处组织机能丧失和体液流失,渗透压紊乱,引起各种生理障碍以致死亡。

一、虾病(一)病毒性虾病:南美白对虾以病毒病为主,造成的损失也最大,当以预防为主。

1.白斑综合症:白斑病毒感染。

病虾胃空,头胸甲和腹甲易剥离,甲壳剥离后对着光线看可见白斑(与细菌性白斑不同),体表粘附污物。

本病也可能是细菌(弧菌)或其它原因(如营养缺乏造成应激)引起。

症状上略有区别:细菌性白斑的头胸甲剥离后,对着光线看,甲壳完好;病毒性白斑的甲壳剥离后,对着光线可见白点。

虽然二者可能同时发生,但病灶很少重叠。

2.红体病(桃拉病毒病):体表淡红色,尾扇变红色,游泳足浅红(有的不红);胃空,甲壳变软,大多在蜕壳时死亡。

慢性期则虾贶表面出现多重损坏性黑斑,能正常摄食。

3.黄头病:黄头病毒感染。

不规则地游动于水面,头胸甲呈黄色或发白,膨大,鳃变成淡黄色到棕色,肝胰腺变为淡红色。

此病多发幼虾及50~70天龄虾。

4.杆状病毒病:感染对虾杆状病毒。

生长缓慢、厌食、不脱壳,鳃部附着污物,肝胰腺变白。

5.传染性皮下与造血组织坏死病:传染性皮下与造血组织坏死病毒感染。

病虾上浮或悬挂水的表面,游动缓慢、厌食,虾体翻转、腹部朝上,体表甲壳出现白色或褐色斑块,肌肉不透明,多在蜕壳或蜕壳后死亡。

慢性期病虾额剑变形弯曲,体表及鳃上粘附污物。

(二)细菌性虾病1.红腿病:副溶血弧菌、鳗弧菌感染。

附肢变红,特别是游泳足呈红色,头胸甲及鳃区呈黄色,多在池边慢游或打转,厌食。

2.烂鳃病:弧菌或柱状曲桡杆菌感染。

鳃丝呈灰白,肿胀变碎,然后从尖端基部溃烂,坏死部分发生皱缩或脱落,呼吸困难而亡。

3.烂眼病:非01群霍乱弧菌感染。

行动迟缓,常潜伏不动,眼球首先肿胀、由黑变褐,随后溃烂脱落,仅留眼柄。

4.荧光病:弧菌感染。

发病初期病虾的鳃、头胸部、腹部的腹肌在黑暗处发荧光,断触须,摄食少或停止,池边缓游,反应迟钝。

5.肠炎病:感染嗜水气单胞菌或摄食某些藻类中毒引起。

消化道明显变粗,呈红色,肠胃空,有液体或黄色脓状物。

6.褐斑病(甲壳附肢溃疡病):弧菌或单胞菌感染。

由于近几年海水养虾受病害影响较大,因此采取了海虾淡养的方式,以求避开虾病的影响,但并不是海水虾放入淡水养殖就不发病,只不过改变了环境,切断了病原某些传播途径,而减少了虾的发病机会。

如果防病技术措施落实不到位,同样可以发病,造成养殖失败,所以海虾淡养的防病工作同样重要。

一、病毒性疾病1、白斑综合症目前,我国流行最广泛、危害最严重的对虾病毒病为白斑综合症(即皮下造血组织坏死杆状病毒病)。

病原:白斑综合症病毒(WSSV)或称皮下及造血组织坏死杆状病毒(HHNBV)。

症状:不摄食,空胃;游泳无力,反应迟钝;甲壳内表面有白色或淡黄色斑点,头胸甲尤其明显,有的呈花斑状,甲壳易剥离;体色呈红色。

防治:对虾病毒病目前尚无有效的防治药物,海水虾放入淡水中养殖也同样有可能发生病毒病。

主要是加强健康管理,切断病原传播途径和进行综合预防。

(1)彻底清污消除:清污后每亩用生石灰120-150公斤或漂白粉25公斤(含有效氯30%)进行消毒;(2)放养无特定病原感染的高健康虾苗(SPF)并控制放养密度;(3)使用无污染和不带病毒的水源,传染性流行病发生时,养殖池不应大量交换水;(4)如发现虾池带病毒但尚未发病,应采取增氧措施,保证溶氧不底于5mg/l;在饲料中添加0.1%-0.2%稳定性好的维生素C及免疫增强药物;全池泼洒强克101(即超碘季铵盐)药物,对消除红体症状效果较好;(5)保持虾池环境因素稳定,池内藻相稳定,减少惊扰;(6)使用药饲,防止出现细菌、寄生虫等并发疾病。

2、托拉综合症病原:托拉病毒(TSV)症状:病虾红须、红尾,体色变为茶红色;胃肠道红肿,不摄食或少摄食,空胃;活动能力明显减弱,反应迟钝,在水面缓慢游动,捞离水体后即死亡;部分病虾甲壳与肌肉易分离,久病不愈的病虾甲壳上出现不规则的黑斑。

该病发病迅速,死亡率高,一般虾池发病后10天左右大部分虾出现死亡,发病虾规格以6-9cm居多,发病时间一般在养殖后的30-60天,环境剧变更易发生此病。

养殖小龙虾的常见病害一、白斑病患病症状:虾活动减少,无力上草,摄食减少,体内出现积液,头盖壳易剥离,肝胰腺颜色变白,小龙虾虾壳表面有圆形的白色颗粒(或白斑)。

虾壳表面有白色颗粒成病原因:大部分虾都带有白斑病毒,但水体环境好、密度适宜、体质好,一般不发病。

但一旦密度过高、环境恶化、体质下降的时候,就会暴发此病。

体内有积液,头壳易脱离处理方法:1.改善水质,确保水环境稳定。

投喂全价饲料,添加抗病毒药或者免疫促进剂的饲料。

2.切忌高温期间或温度变化期间过度投喂。

3.保持水深,注意水温剧烈变化而引起温度应激。

4.避免捕捞小龙虾时过度干扰小龙虾,以免惊吓引起应激。

5.注意放养密度。

6.用维生素和大蒜浆的强力病毒康,加水溶解后用喷雾器喷在饲料上投喂。

发病塘口外用二氧化氯全池消毒,同时在饲料中添加增强免疫功能的中草药进行投喂,能有效控制病情。

在养殖过程中如发现有死虾,及时捞起,避免小龙虾残食病死虾,须远离养殖塘口深埋死虾,杜绝病毒进一步扩散。

二、黑鳃病患病症状:鳃受多种弧菌、真菌大量繁殖感染变为黑色,引起鳃萎缩、局部霉烂,病虾往往行动迟缓,伏在岸边不动,最后因呼吸困难而死。

另外,池塘底质严重污染,池水中有机碎屑较多,这些碎屑随着呼吸附于鳃丝,也会使鳃呈黑色,影响虾的呼吸。

虾体长期缺乏维生素,使虾体正常生理活动影响,也会导致小龙虾体质变弱,鳃丝发黑,可引起小龙虾的大量死亡。

黑鳃成病原因:鳃受多种弧菌、真菌大量繁殖感染。

处理方法:1.放养前彻底用生石灰消毒,经常加注新水,保持饲养水体清洁,溶氧充足,水体定期消毒、改底。

经常清除虾池中的残饵、污物。

2.第一步,建议先使用维生素C(每亩/米水体500克)和泼洒姜(每亩/米1包)进行抗应激。

第二步再使用底质净化颗粒进行改底,含有10%的过硫酸氢钾的底质净化颗粒的用量为200克-250克亩。

第三步再使用温和的消毒剂聚维酮碘轻微消毒,用量为250毫升每亩/米水体。

三、螯虾瘟患病症状:小龙虾体表黄色或褐色斑块向内溃烂螯虾瘟成病原因:由真菌引发处理方法:平时注意水环境的管理,保持饲养水体清新,维持正常的水色和透明度,是防治此病的有效方法。

对虾养殖主要病害的预防和治疗一.如何迅速诊断虾是否发病?虾类是底栖性的水生动物,平时大部分时间均栖息于水层的底部,除了幼体期或为了觅食,以及不正常现象发生时,才会有浮游的现象。

因此,养殖户每天首先要留意的就是虾类的活动情况:A.清晨虾靠岸边静伏,虾齐集于下风处无力地漂浮;虾行动迟缓、反应不灵敏;B.喂虾时除了留意进食情况外,也要观察体色的变化。

健康的虾应是体色晶莹亮丽、色泽分明,如果患病或即将发病的虾,则体肉消瘦、体色会有明显的变化,体色变暗、变红、变蓝或转淡、变深及体表附着物增多都不是良好的现象C.观察虾的两条触须和尾扇,如触须和尾扇有发红现象,则说明虾已开始发病,随后观察游泳足,如泳足发红,说明虾池底质很差而且虾发病较严重。

D.观察虾的肠胃,如果虾肠边缘清晰,肠线连接不断,粗细均匀,拖便长而有韧性,说明虾很健康,如果虾肠边缘模糊、空胃褐胃、肠线断断续续、粗细不均,说明虾已发病或有肠胃炎。

E.当虾患病时,其身体上的各种器官,也会发生变化:观察虾的鳃部和肝胰脏,如腮部模糊、变黄、变黑、溃烂或肝胰脏肿大或萎缩、色泽改变,说明虾已患病。

F.虾体不完整:断须、烂眼、瞎眼、烂尾、烂鳃、头胸甲易剥离,且头胸甲出现明显的白斑点等。

由上述现象很容易判别虾体是否患病。

虾体往往在出现明显症状之后,无论进行何种治疗,总会倍感吃力,纵使挽回部分虾的健康,却难免有所损失。

因此,早日发觉虾的不正常情形,及早做正确处理,才是减少损失的关键。

虾病预防比治疗重要,平日注意水中浮游生物之变化(水色)及水、底质科学调控非常重要。

虾病之诊断除了由外观及症状的判别外,较正确的方法是利用组织病理变化的镜检,或进行病原体的分离,才能使虾病诊断工作更为落实。

但是,这些工作并非一般养殖户所能胜任,而且利用这些方法纵使是获得了正确的诊断,但却失去了治疗先机,造成这些诊断的实际应用价值大打折扣。

因此,一般的养殖户,如何训练自己判断虾病的原因,或进行快速诊断是非常重要的;当然有些人难免要问如何才能快速正确地诊断呢?我们建议可将怀疑患病的虾取下片段的器官,如鳃或肝胰脏,加上一小滴蒸馏水或洁净的海水,并用盖玻片轻轻的压下,然后放在200~400倍的显微镜下观察,则可看出是寄生虫(如钟形虫)或细菌的感染症状,根据此观察结果则可迅速进行各项必要的处理步骤。