医疗器械分类规则》-

- 格式:docx

- 大小:29.19 KB

- 文档页数:9

国家食品药品监督管理总局令第15号——医疗器械分类规则文章属性•【制定机关】国家食品药品监督管理总局(已撤销)•【公布日期】2015.07.14•【文号】国家食品药品监督管理总局令第15号•【施行日期】2016.01.01•【效力等级】部门规章•【时效性】现行有效•【主题分类】医疗管理正文国家食品药品监督管理总局令第15号《医疗器械分类规则》已经2015年6月3日国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过,现予公布,自2016年1月1日起施行。

局长毕井泉2015年7月14日医疗器械分类规则第一条为规范医疗器械分类,根据《医疗器械监督管理条例》,制定本规则。

第二条本规则用于指导制定医疗器械分类目录和确定新的医疗器械的管理类别。

第三条本规则有关用语的含义是:(一)预期目的指产品说明书、标签或者宣传资料载明的,使用医疗器械应当取得的作用。

(二)无源医疗器械不依靠电能或者其他能源,但是可以通过由人体或者重力产生的能量,发挥其功能的医疗器械。

(三)有源医疗器械任何依靠电能或者其他能源,而不是直接由人体或者重力产生的能量,发挥其功能的医疗器械。

(四)侵入器械借助手术全部或者部分通过体表侵入人体,接触体内组织、血液循环系统、中枢神经系统等部位的医疗器械,包括介入手术中使用的器材、一次性使用无菌手术器械和暂时或短期留在人体内的器械等。

本规则中的侵入器械不包括重复使用手术器械。

(五)重复使用手术器械用于手术中进行切、割、钻、锯、抓、刮、钳、抽、夹等过程,不连接任何有源医疗器械,通过一定的处理可以重新使用的无源医疗器械。

(六)植入器械借助手术全部或者部分进入人体内或腔道(口)中,或者用于替代人体上皮表面或眼表面,并且在手术过程结束后留在人体内30日(含)以上或者被人体吸收的医疗器械。

(七)接触人体器械直接或间接接触患者或者能够进入患者体内的医疗器械。

(八)使用时限1.连续使用时间:医疗器械按预期目的、不间断的实际作用时间;2.暂时:医疗器械预期的连续使用时间在24小时以内;3.短期:医疗器械预期的连续使用时间在24小时(含)以上、30日以内;4.长期:医疗器械预期的连续使用时间在30日(含)以上。

《医疗器械分类规则》(标准版)第一章总则第一条为了加强对医疗器械的监督管理,保证医疗器械的安全、有效,根据《医疗器械监督管理条例》制定本规则。

第二条在中华人民共和国境内从事医疗器械的研制、生产、经营、使用及监督管理,应当遵守本规则。

第三条医疗器械分类管理应当遵循科学合理、保障安全、促进发展的原则。

第四条国家食品药品监督管理总局负责全国医疗器械分类管理工作的组织、指导和监督。

省级食品药品监督管理部门负责本行政区域医疗器械分类管理工作的组织、指导和监督。

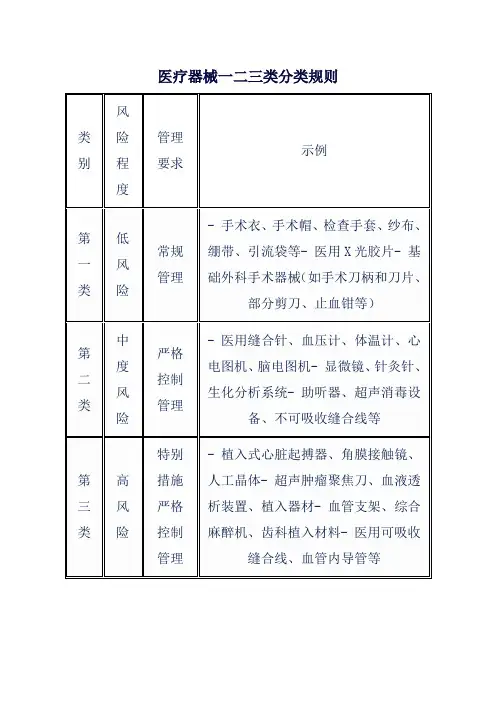

第二章医疗器械分类第五条医疗器械按照风险程度由低到高,分为一类、二类、三类。

第六条医疗器械分类判定依据以下基本原则:(一)非生命支持或维持:对人的生命不产生支持或维持作用的医疗器械,其风险程度相对较低;(二)生命支持或维持:对人的生命产生支持或维持作用的医疗器械,其风险程度相对较高;(三)无创:不侵入人体组织、器官或者血液、体液的医疗器械,其风险程度相对较低;(四)有创:侵入人体组织、器官或者血液、体液的医疗器械,其风险程度相对较高;(五)短期使用:使用时间不超过24小时或者一个治疗周期的医疗器械,其风险程度相对较低;(六)长期使用:使用时间超过24小时或者一个治疗周期的医疗器械,其风险程度相对较高;(七)常规使用:在常规医疗环境中使用的医疗器械,其风险程度相对较低;(八)特殊使用:在特殊医疗环境中使用的医疗器械,其风险程度相对较高;(九)成熟技术:采用成熟技术的医疗器械,其风险程度相对较低;(十)新技术:采用新技术的医疗器械,其风险程度相对较高。

第七条医疗器械分类的具体判定标准由国家食品药品监督管理总局制定。

第三章医疗器械分类管理第八条国家对医疗器械实行分类管理,具体管理措施如下:(一)一类医疗器械:实行备案管理,生产、经营、使用单位应当向所在地省级食品药品监督管理部门备案;(二)二类医疗器械:实行注册管理,生产、经营、使用单位应当向国家食品药品监督管理总局申请注册;(三)三类医疗器械:实行注册管理,生产、经营、使用单位应当向国家食品药品监督管理总局申请注册。

医疗器械分类规则

一、引言

医疗器械是指用于预防、诊断、治疗疾病或者用于人体结构、功能的部分或者全部的调整的器具、装置、器械、材料或者其他物品,其中一些具有药物、生物、体外诊断试剂等特殊性质。

为了规范医疗器械的市场准入和监管管理,各国纷纷制定了医疗器械分类规则,以便对不同的医疗器械进行分类管理和监督。

二、国际医疗器械分类规则

1.设备类别: A类:用于预防、治疗、诊断人类疾病的设备; B类:

用于人体功能辅助的设备; C类:主要用于临床实验研究的设备; D类:用于医学研究和教学的设备。

2.器械分类: I类:无伤害设备; II类:一般医疗设备; III类:危

险设备; IV类:禁用设备。

三、中国医疗器械分类规则

中国医疗器械分类规则主要包括救护器械、检验器械、放射诊断治疗器械、手术器械等多类别,每一类别又细分为不同的级别和种类,以便更好地管理医疗器械的使用与监督。

四、医疗器械分类管理的重要性

通过明晰医疗器械的分类规则,可以更好地促进医疗器械市场的发展,提高医疗器械的质量和安全性,保障患者的用药安全,同时也有助于加强对医疗器械的监管力度,避免不当使用造成的健康风险。

五、结语

医疗器械分类规则是医疗器械管理和监管的基础,各国应根据现有的法律法规和医疗保健体系建设情况,不断完善和优化医疗器械分类规则,促进医疗器械行业的健康发展,为患者提供更好的医疗保障。

医疗器械分类规则 Revised by Liu Jing on January 12, 2021医疗器械分类规则第一条为规范医疗器械分类,根据《医疗器械监督管理条例》,制定本规则。

第二条医疗器械是指:单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品,包括所需的软件。

其使用目的是:(一)疾病的预防、诊断、治疗、监护或者缓解。

(二)损伤或残疾的诊断、治疗、监护、缓解或者补偿。

(三)解剖或生理过程的研究、替代或者调节。

(四)妊娠控制。

其用于人体体表及体内的作用不是用药理学、免疫学或代谢的手段获得,但可能有这些手段参与并起一定辅助作用。

第三条本规则用于指导《医疗器械分类目录》的制定和确定新的产品注册类别。

第四条确定医疗器械分类,应依据医疗器械的结构特征、医疗器械使用形式和医疗器械使用状况三方面的情况进行综合判定。

医疗器械分类的具体判定可以依据《医疗器械分类判定表》(见附件)进行。

第五条医疗器械分类判定的依据(一)医疗器械结构特征医疗器械的结构特征分为:有源医疗器械和无源医疗器械。

(二)医疗器械使用形式根据不同的预期目的,将医疗器械归入一定的使用形式。

其中:1.无源器械的使用形式有:药液输送保存器械;改变血液、体液器械;医用敷料;外科器械;重复使用外科器械;一次性无菌器械;植入器械;避孕和计划生育器械;消毒清洁器械;护理器械、体外诊断试剂、其他无源接触或无源辅助器械等。

2.有源器械的使用形式有:能量治疗器械;诊断监护器械;输送体液器械;电离辐射器械;实验室仪器设备、医疗消毒设备;其他有源器械或有源辅助设备等。

(三)医疗器械使用状态根据使用中对人体产生损伤的可能性、对医疗效果的影响,医疗器械使用状况可分为接触或进入人体器械和非接触人体器械,具体可分为:1.接触或进入人体器械(1)使用时限分为:暂时使用;短期使用;长期使用。

(2)接触人体的部位分为:皮肤或腔道;创伤或体内组织;血液循环系统或中枢神经系统。

《医疗器械分类规则》

为了规范医疗器械管理,中国国家药品监督管理局制定了医疗器

械分类规则。

根据规则,医疗器械分为三类,分别为一类、二类和三类。

以下是医疗器械分类规则的详细说明:

一类医疗器械:一类医疗器械是指使用简单、风险较低且能够符

合个体需求的医疗器械。

一类医疗器械的安全性和有效性较高,不需

要全面的管理措施,无需进行特殊的监管。

常见的一类医疗器械包括

口罩、急救箱等。

二类医疗器械:二类医疗器械是指使用复杂、风险中等的医疗器械。

二类医疗器械的安全性和有效性较高,需要加强管理措施,严格

的监管。

常见的二类医疗器械包括血压计、血糖仪等。

三类医疗器械:三类医疗器械是指使用非常复杂、风险较高的医

疗器械。

三类医疗器械的安全性和有效性较低,需要全面的管理措施、严格的监管。

常见的三类医疗器械包括心脏起搏器、人工器官等。

以上就是医疗器械分类规则的详细介绍,希望能对大家有所帮助。

在使用医疗器械的过程中,一定要根据具体情况选择适当的医疗器械,以保证自身安全和健康。

医疗器械分类规则第一条为规范医疗器械分类,根据《医疗器械监督管理条例》,制定本规则。

第二条医疗器械是指:单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品,包括所需的软件。

其使用目的是:(一)疾病的预防、诊断、治疗、监护或者缓解。

(二)损伤或残疾的诊断、治疗、监护、缓解或者补偿。

(三)解剖或生理过程的研究、替代或者调节。

(四)妊娠控制。

其用于人体体表及体内的作用不是用药理学、免疫学或代谢的手段获得,但可能有这些手段参与并起一定辅助作用。

第三条本规则用于指导《医疗器械分类目录》的制定和确定新的产品注册类别。

第四条确定医疗器械分类,应依据医疗器械的结构特征、医疗器械使用形式和医疗器械使用状况三方面的情况进行综合判定。

医疗器械分类的具体判定可以依据《医疗器械分类判定表》(见附件)进行。

第五条医疗器械分类判定的依据(一)医疗器械结构特征医疗器械的结构特征分为:有源医疗器械和无源医疗器械。

(二)医疗器械使用形式根据不同的预期目的,将医疗器械归入一定的使用形式。

其中:1.无源器械的使用形式有:药液输送保存器械;改变血液、体液器械;医用敷料;外科器械;重复使用外科器械;一次性无菌器械;植入器械;避孕和计划生育器械;消毒清洁器械;护理器械、体外诊断试剂、其他无源接触或无源辅助器械等。

2.有源器械的使用形式有:能量治疗器械;诊断监护器械;输送体液器械;电离辐射器械;实验室仪器设备、医疗消毒设备;其他有源器械或有源辅助设备等。

(三)医疗器械使用状态根据使用中对人体产生损伤的可能性、对医疗效果的影响,医疗器械使用状况可分为接触或进入人体器械和非接触人体器械,具体可分为:1.接触或进入人体器械(1)使用时限分为:暂时使用;短期使用;长期使用。

(2)接触人体的部位分为:皮肤或腔道;创伤或体内组织;血液循环系统或中枢神经系统。

(3)有源器械失控后造成的损伤程度分为:轻微损伤;损伤;严重损伤。

2.非接触人体器械对医疗效果的影响,其程度分为:基本不影响;有间接影响;有重要影响。

医疗器械分类规则

概述

医疗器械是指经过注册或者备案的,用于人体疾病预防、诊断、治疗、矫形、补救、重建或者生殖调节的器械、设备、器具、材料或者其他物品。

为了分类管理医疗器械,我国制定了医疗器械分类规则。

医疗器械分类规则

医疗器械根据其适用范围、临床风险、技术复杂度等因素,被分为三个类别:

一类医疗器械

一类医疗器械是指使用感染控制措施后,不会对人体造成危害的医疗器械。

一般用于整形、口腔、眼科、心脏等方面。

举例:

•医用面膜

•医用棉球、绷带等

•钢针、药品非毒性检查试纸等

二类医疗器械

二类医疗器械是指使用感染控制措施后,可能会对人体造成危害,但危害程度较低,并且可以通过采取措施予以控制,在正常操作下安全可靠的医疗器械。

一般用于治疗、手术、诊断等方面。

举例:

•医用注射器、血管内置管等

•人工器官、人工耳蜗等

•医用弹性绷带、透明敷料等

三类医疗器械

三类医疗器械是指使用感染控制措施后,可能会对人体造成危害或危害程度较大,且无法通过常规的管理控制措施保证其安全性和有效性的医疗器械。

一般用于心肺、脑、器官移植等高风险领域。

举例:

•麻醉机、呼吸机等

•神经外科植入物等

•内窥镜、激光手术设备等

医疗器械分类规则是保障人民健康和使用医疗器械安全可靠的基础。

此外,任何人都不应该随意改变或者使用不合适的医疗器械,以免造成不必要的伤害。

《医疗器械分类规则》医疗器械是现代医疗领域中不可或缺的一部分,它们被用于诊断、治疗和预防疾病,帮助医务人员提高工作效率和病人得到更好的治疗效果。

为了更好地管理和监管医疗器械的使用,各国都制定了相关的分类规则和法规。

本文将详细介绍医疗器械分类规则的相关内容。

一、医疗器械分类的意义医疗器械的分类是指根据其特性和用途将不同种类的医疗器械进行归类,以便更好地管理和监管其使用。

通过分类,可以清晰地了解医疗器械的功能、用途、风险等特点,有利于更好地制定政策、规则和标准,确保医疗器械的安全和有效性。

二、医疗器械分类的原则1.技术原则:根据医疗器械的技术特点将其分类,如诊断设备、治疗设备、监测设备等。

2.用途原则:根据医疗器械的用途将其分类,如外科器械、内科器械、妇产器械等。

3.风险原则:根据医疗器械的风险程度将其分类,如高风险器械、中风险器械、低风险器械等。

4.材料原则:根据医疗器械所采用的材料将其分类,如金属器械、塑料器械、陶瓷器械等。

5.结构原则:根据医疗器械的结构特点将其分类,如一次性器械、可重复使用器械、植入器械等。

三、医疗器械分类的具体内容1.按照功能分类:根据医疗器械的功能特点将其分为诊断设备、治疗设备、监测设备、手术设备等。

2.按照用途分类:根据医疗器械的主要用途将其分为外科器械、内科器械、妇产器械、眼科器械等。

3.按照风险分类:根据医疗器械的风险程度将其分为高风险器械、中风险器械、低风险器械等。

4.按照材料分类:根据医疗器械所采用的材料将其分为金属器械、塑料器械、陶瓷器械等。

5.按照结构分类:根据医疗器械的结构特点将其分为一次性器械、可重复使用器械、植入器械等。

四、医疗器械分类的管理和监管1.制定统一的分类标准和规则,确保各类医疗器械都能按照统一的原则进行分类。

2.建立健全的医疗器械分类管理机制,明确各类医疗器械的管理责任和权限。

3.加强对医疗器械的监管,确保医疗器械的安全性和有效性,防止不合格产品流入市场。

《医疗器械分类规则》培训试题及答案姓名:部门:得分:一、单项选择题(每题5分,共50分)1、《医疗器械分类规则》自哪什么时候开始施行?()A. 2015年1月1日B. 2016年1月1日C. 2017年1月1日D. 2018年1月1日2、根据医疗器械分类规则,医疗器械分为几个管理类别?()A. 一个B. 两个C. 三个D. 四个3、医疗器械分类规则中,“无源医疗器械”是指什么?()A. 依靠电能或其他能源的医疗器械B. 不依靠电能或其他能源,但可以通过人体或重力产生能量的医疗器械C. 只能通过人体产生能量的医疗器械D. 只能通过重力产生能量的医疗器械4、医疗器械分类规则中提到的“侵入器械”不包括以下哪一项?()A. 介入手术中使用的器材B. 一次性使用无菌手术器械C. 暂时或短期留在人体内的器械D. 重复使用手术器械5、根据医疗器械分类规则,以下哪项不是“使用时限”的分类?()A. 暂时使用B. 短期使用C. 中期使用D. 长期使用6、医疗器械分类规则中提到的“独立软件”是指什么?()A. 运行于特定医疗器械硬件的软件B. 无需医疗器械硬件即可完成自身预期目的的软件C. 只能用于特定疾病的诊断或治疗的软件D. 需要连接互联网才能使用的软件7、根据医疗器械分类规则,以下哪种情况的医疗器械应按照第三类医疗器械管理?()A. 医用敷料预期具有防组织或器官粘连功能B. 用于暂时使用的无源接触人体器械C. 以无菌形式提供的医疗器械D. 所有选项都是8、医疗器械预期的连续使用时间在24小时(含)以上、30日以内,属于哪个使用期限?()A. 短期B. 长期C. 暂时D. 连续使用时间9、手术过程结束后,医疗器械留在人体内多少天为植入器械?()A. 30日B. 60日C. 30日(含)D. 60日(含)10、医疗器械产品说明书、标签或者宣传资料载明的,使用医疗器械应当取得作用指的是什么?()A. 预期效果B. 预期反应C. 预期作用D. 预期目的二、多项选择题(每题5分,共25分)1、医疗器械分类时,需要考虑以下哪些因素?()A. 预期目的B. 结构特征C. 使用形式D. 使用状态E. 是否接触人体2、以下哪些情况属于慢性创面?()A. 静脉性溃疡B. 动脉性溃疡C. 创伤性溃疡D. 压力性溃疡E. 真菌性溃疡3、根据结构特征的不同,可分为以下几种情形?()A. 无源医疗器械B. 一次性使用无菌手术器械C. 有源医疗器械D. 重复使用手术器械4、根据医疗器械分类规则,以下哪些器械属于“有源医疗器械”?()A. 依靠电能的医疗器械B. 依靠人体产生能量的医疗器械C. 依靠其他能源的医疗器械D. 通过通用计算平台运行的独立软件5、有源接触人体器械:根据失控后可能造成的损伤程度可分为一下哪几种?()A. 轻微损伤B. 中度损伤C. 重大损伤D. 严重损伤三、判断题(每题5分,共25分)1、《医疗器械分类规则》是2016年开始施行的。

医疗器械分类规则》医疗器械分类规则根据《医疗器械监督管理条例》,制定本规则,规范医疗器械分类。

医疗器械是指单独或组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或其他物品,包括所需的软件,其使用目的包括疾病的预防、诊断、治疗、监护或缓解,损伤或残疾的诊断、治疗、监护、缓解或补偿,解剖或生理过程的研究、替代或调节,以及妊娠控制。

它们用于人体表面或体内,不是通过药理学、免疫学或代谢手段获得,但可能有这些手段参与并起辅助作用。

本规则用于指导《医疗器械分类目录》的制定和确定新的产品注册类别。

医疗器械分类的确定应综合考虑医疗器械的结构特征、使用形式和使用状况三方面的情况。

医疗器械分类判定可依据《医疗器械分类判定表》(见附件)进行。

医疗器械分类判定的依据包括医疗器械的结构特征、使用形式和使用状态。

医疗器械的结构特征可分为有源医疗器械和无源医疗器械。

根据不同的预期目的,医疗器械可归入一定的使用形式,包括无源器械的使用形式和有源器械的使用形式。

医疗器械的使用状态可分为接触或进入人体器械和非接触人体器械。

实施医疗器械分类的判定原则包括依据分类判定表进行,主要依据医疗器械的预期使用目的和作用进行判定。

对于同一产品,如果使用目的和作用方式不同,应分别进行分类判定。

夹等操作时需要反复使用的器械。

三)医疗器械的联合使用应分别进行分类,附件也应与主机分离并单独分类。

四)针对影响人体多个部位的医疗器械,应根据使用形式和状态的风险高低进行分类。

五)控制医疗器械功能的软件应与该医疗器械按同一类别进行分类。

六)若一个医疗器械适用于两个分类,应采取最高的分类。

七)监控或影响医疗器械主要功能的产品,其分类应与被监控和影响器械的分类一致。

八)XXX可根据工作需要对需要专门监督管理的医疗器械进行分类调整。

第七条规定了XXX主管医疗器械分类工作。

若无法确定医疗器械分类,省级药品监督管理部门可根据《医疗器械分类规则》进行预先分类,并报国家XXX核定。

第八条规定了本规则下列用语的含义,包括预期目的、风险、使用期限、使用部位和器械、植入器械、有源器械和重复使用外科器械。

CFDA新规医疗器械分类规则全文随着科技的不断发展,医疗器械在人们生活中扮演着越来越重要的角色。

为了保障公众健康和安全,中国食品药品监督管理局(CFDA)近期发布了医疗器械分类规则的新规定。

本文将详细介绍CFDA新规医疗器械分类规则的全文内容。

第一章:总则医疗器械分类规则的总则包括了该规则适用范围、目的和基本原则等。

其中,适用范围涵盖了所有生产、销售及使用医疗器械的单位和个人。

该规则的目的在于加强对医疗器械的监管,保障公众健康和安全。

基本原则包括科学性、简便性和实用性,以及与国际接轨等。

第二章:医疗器械的分类原则根据医疗器械的功能、结构和适应症,CFDA新规将医疗器械分为4类。

具体原则包括:一类医疗器械为低风险、普通使用,不需要专门的技术培训和严格的管理要求;二类医疗器械为中风险、一般使用,需要相对较高的技术要求和质量管理;三类医疗器械为中高风险、专用使用,需要严格的技术要求和质量管理;四类医疗器械为高风险、特殊使用,需要特殊的技术要求和质量管理。

第三章:医疗器械的分类目录CFDA新规对医疗器械的分类目录进行了详细规定。

分类目录主要包括了医疗器械的名称、分类代码、适应范围等内容。

这些细致的分类目录有助于更加准确地识别和管理医疗器械,提高了监管的效率和准确性。

第四章:医疗器械的注册管理根据医疗器械的风险等级不同,注册管理要求也有所不同。

低风险的一类医疗器械只需要简化的注册程序,而高风险的四类医疗器械需要进行更加复杂和严格的注册程序。

这些注册管理要求有助于确保医疗器械的质量和安全性。

第五章:医疗器械的生产和销售CFDA新规对医疗器械的生产和销售行为进行了规范。

包括医疗器械生产企业的资质要求和技术要求,以及医疗器械经营企业的经营许可和质量管理要求等。

这些规范有助于提高医疗器械的质量和安全水平,保障公众的健康和权益。

第六章:医疗器械的使用和评价CFDA新规对医疗器械的使用和评价进行了明确规定。

其中包括医疗器械使用单位的管理要求和使用规范,以及医疗器械评价的程序和方法等。

医疗器械分类规则医疗器械是指用于预防、诊断、治疗、监测或缓解疾病的器械、设备、物品或其他物质,包括其附件、配件和软件。

根据其用途、结构、功能和特性,医疗器械可以被划分为不同的分类,以便于管理、监管和使用。

以下是医疗器械分类规则的详细介绍。

一、按用途分类1. 诊断类:包括X射线机、CT机、磁共振仪、超声仪等用于诊断疾病的设备。

2. 治疗类:包括手术刀、激光治疗仪、放疗机、拔罐器等用于治疗疾病的设备。

3. 监测类:包括心电监护仪、血压计、血糖仪、体温计等用于监测病情的设备。

4. 康复类:包括康复训练器、助行器、轮椅、矫形器等用于康复治疗的设备。

二、按结构分类1. 外科器械:包括手术刀、镊子、缝合针、止血钳等用于外科手术的器械。

2. 内窥镜类:包括胃镜、肠镜、膀胱镜、支气管镜等用于内窥检查的器械。

3. 植入类:包括心脏起搏器、人工关节、心脏支架、植入式除颤器等用于植入手术的器械。

4. 注射类:包括注射器、输液器、针头、输液管等用于注射给药的器械。

三、按功能分类1. 电气类:包括心电监护仪、除颤器、呼吸机、电刀等需要电源驱动的器械。

2. 机械类:包括手术刀、缝合针、拔罐器、体温计等通过机械运动完成功能的器械。

3. 光学类:包括内窥镜、眼科手术显微镜、激光治疗仪等通过光学原理完成功能的器械。

4. 化学类:包括输液器、药物吸入器、药物检测试纸等通过化学物质完成功能的器械。

四、按特性分类1. 一次性器械:包括一次性注射器、一次性手术刀片、一次性口罩、一次性手套等只能使用一次的器械。

2. 可重复使用器械:包括不锈钢手术刀、硅胶导尿管、玻璃体温计等可以多次使用的器械。

五、按监管分类1. Ⅰ类医疗器械:包括体外诊断试剂、医用棉签、医用冷疗贴等低风险的医疗器械。

2. Ⅱ类医疗器械:包括心脏起搏器、人工关节、胃镜、超声诊断仪等中风险的医疗器械。

3. Ⅲ类医疗器械:包括放射治疗机、植入式除颤器、心脏支架、脑起搏器等高风险的医疗器械。

医疗器械分类规则医疗器械是指用于预防、诊断、治疗、监测或缓解疾病,对人体结构进行改变或重塑,以及对怀孕进行控制的各种设备、工具、材料、仪器、装置或系统。

根据不同的用途和风险程度,医疗器械可以分为不同的分类。

以下是一般的医疗器械分类规则:一、按照风险等级划分:1.Ⅰ类医疗器械:一般风险,适用于诊断、治疗低风险疾病。

2.Ⅱ类医疗器械:中等风险,适用于诊断、治疗中等风险疾病。

3.Ⅲ类医疗器械:高风险,适用于诊断、治疗高风险疾病。

在不同地区,对于医疗器械的风险等级分划可能有所出入,但一般都遵循此基本划分。

二、按照功能和用途划分:1.诊断类医疗器械:主要用于疾病的诊断和评估,包括体温计、血压计、病理学检查设备等。

2.治疗类医疗器械:主要用于疾病的治疗,包括手术器械、心脏起搏器、医疗激光设备等。

3.康复类医疗器械:主要用于恢复和改善机体功能,包括假肢、矫形器等。

4.监测和控制类医疗器械:用于监测和控制疾病的变化,包括心电图机、血糖仪等。

5.怀孕和分娩控制类医疗器械:用于控制怀孕和辅助分娩,包括避孕套、胎儿监护仪等。

6.应急救护类医疗器械:用于急救和灾难救援,包括急救箱、氧气瓶等。

三、按照材料划分:1.合成材料制医疗器械:如塑料、金属合金等。

2.生物材料制医疗器械:如动物组织衍生物、植物组织衍生物等。

3.矿物材料制医疗器械:如陶瓷等。

这种分类方式主要是根据医疗器械的材料特性来划分,可以帮助实施材料选择和规范生产过程。

四、按照结构和性能划分:1.单一使用医疗器械:一次性使用,如注射器、导尿管等。

2.复用型医疗器械:可以多次使用的器械,如手术钳、心脏支架等。

3.电气和机械医疗器械:依靠电气和机械动力来实现功能,如心脏起搏器、呼吸机等。

这种分类方式主要是根据医疗器械的结构和性能来划分,可以帮助实施使用和维护。

需要注意的是,医疗器械的分类规则可能在不同国家或地区有所不同,这是因为不同地区的法规、制度和标准不同所导致的。

医疗器械分类规则

第一条为规范医疗器械分类,根据《医疗器械监督管理条例》,制定本规则。

第二条医疗器械是指:单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品,包括所需的软件。

其使用目的是:

(一)疾病的预防、诊断、治疗、监护或者缓解。

(二)损伤或残疾的诊断、治疗、监护、缓解或者补偿。

(三)解剖或生理过程的研究、替代或者调节。

(四)妊娠控制。

其用于人体体表及体内的作用不是用药理学、免疫学或代谢的手段获得,但可能有这些

手段参与并起一定辅助作用。

第三条本规则用于指导《医疗器械分类目录》的制定和确定新的产品注册类别。

第四条确定医疗器械分类,应依据医疗器械的结构特征、医疗器械使用形式和医疗器械使用状况三方面的情况进行综合判定。

医疗器械分类的具体判定可以依据《医疗器械分类判定表》(见附件)进行。

第五条医疗器械分类判定的依据

(一)医疗器械结构特征

医疗器械的结构特征分为:有源医疗器械和无源医疗器械。

(二)医疗器械使用形式

根据不同的预期目的,将医疗器械归入一定的使用形式。

其中:

1. 无源器械的使用形式有:药液输送保存器械;改变血液、体液器械;医用敷料;外科器械;重复使用外科器械;一次性无菌器械;植入器械;避孕和计划生育器械;消毒清洁器械;护理器械、体外诊断试剂、其他无源接触或无源辅助器械等。

2. 有源器械的使用形式有:能量治疗器械;诊断监护器械;输送体液器械;电离辐射

器械;实验室仪器设备、医疗消毒设备;其他有源器械或有源辅助设备等。

(三)医疗器械使用状态

根据使用中对人体产生损伤的可能性、对医疗效果的影响,医疗器械使用状况可分为接

触或进入人体器械和非接触人体器械,具体可分为:

1. 接触或进入人体器械

(1)使用时限分为:暂时使用;短期使用;长期使用。

(2)接触人体的部位分为:皮肤或腔道;创伤或体内组织;血液循环系统或中枢神经系统。

(3)有源器械失控后造成的损伤程度分为:轻微损伤;损伤;严重损伤。

2. 非接触人体器械

对医疗效果的影响,其程度分为:基本不影响;有间接影响;有重要影响。

第六条实施医疗器械分类的判定原则

(一)实施医疗器械分类,应根据分类判定表进行。

(二)医疗器械分类判定主要依据其预期使用目的和作用进行。

同一产品如果使用目的

和作用方式不同,分类应该分别判定。

(三)与其他医疗器械联合使用的医疗器械,应分别进行分类;医疗器械的附件分类应

与其配套的主机分离,根据附件的情况单独分类。

(四)作用于人体几个部位的医疗器械,根据风险高的使用形式、使用状态进行分类。

(五)控制医疗器械功能的软件与该医疗器械按照同一类别进行分类。

(六)如果一个医疗器械可以适用二个分类,应采取最高的分类。

(七)监控或影响医疗器械主要功能的产品,其分类与被监控和影响器械的分类一致。

(八)国家药品监督管理局根据工作需要,对需进行专门监督管理的医疗器械可以调整

其分类。

第七条国家药品监督管理局主管医疗器械分类工作。

依据《医疗器械分类目录》不能确定医疗器械

分类时,由省级药品监督管理部门根据《医疗器械分类规则》进行预先分类, 并报国家药品监督管理局核定。

第八条本规则下列用语的含义是:

(一)预期目的:指产品说明、标签或宣传资料载明的,使用医疗器械应当取得的作用。

(二)风险:导致人体受伤害的危险发生的可能性及伤害的严重程度。

(三)使用期限:

2 •短期:器械预期的连续使用时间在24小时以上30日以内;

1 •暂时:器械预期的连续使用时间在24小时以内;

3•长期:器械预期的连续使用时间超过30 日;

4 •连续使用时间:器械按预期目的,没有间断地实际发生作用的时间。

(四)使用部位和器械:

1 •非接触器械:不直接或间接接触患者的器械;

2 •表面接触器械:包括与以下部位接触的器械:

(1)皮肤:仅接触未受损皮肤表面的器械;

(2)粘膜:与粘膜接触的器械;

(3)损伤表面:与伤口或其它损伤体表接触的器械。

3 •外科侵入器械:借助外科手术,器械全部或部分通过体表侵入体内,接触包括下列部位的器械:

(1)血管:侵入血管与血路上某一点接触;作为管路向血管系统输入的器械;

(2)组织/骨/牙质:侵入组织、骨和牙髓/牙质系统的器械和材料;

(3)血液循环:接触血液循环系统的器械。

(五)植入器械:任何借助外科手术,器械全部或者部分进入人体或自然腔道中;在手

术过程结束后长期留在体内,或者这些器械部分留在体内至少30天以上,这些器械被认为

是植入器械。

(六)有源器械:任何依靠电能或其它能源而不是直接由人体或重力产生的能源来发挥其功能的医疗器械。

(七)重复使用外科器械:指器械用于外科手术中进行切、割、钻、锯、抓、刮、钳、抽、夹或类似的手术过程,不连接任何有源器械,通过一定的处理可以重新使用的器械。

(八)中枢循环系统:指人体血液循环中的肺动脉、主动脉、冠状动脉、颈动脉、脑动脉、心脏静脉、上大腔静脉、下大腔静脉。

(九)中枢神经系统:指大脑、脑膜、脊髓。

第九条本规则由国家药品监督管理局负责解释。

第十条本规则自2000年4月10日起执行。

附件:医疗器械分类判定表

医疗器械分类判定表

使用说明

1. 本表作为医疗器械分类规则的附件,用于具体产品的分类。

表中符号表示

没有这种分类。

2. 标题栏中的数字或者符号是此栏目的代号。

人体部位的代号依次分别

代号为:AA4-22。