中国近代史纲要 教学进度表

- 格式:doc

- 大小:54.00 KB

- 文档页数:4

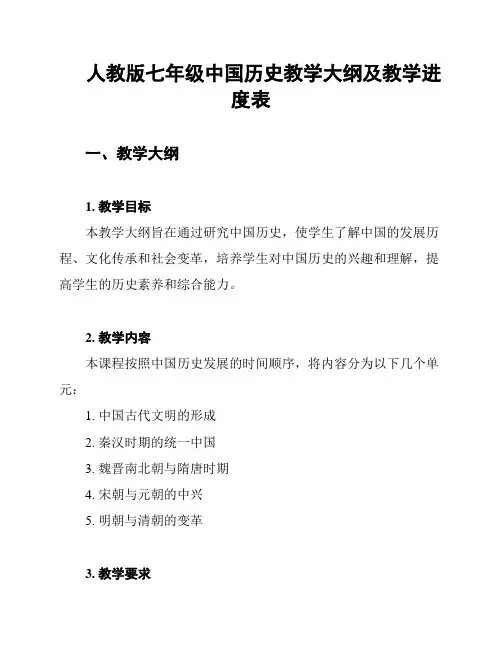

人教版七年级中国历史教学大纲及教学进度表一、教学大纲1. 教学目标本教学大纲旨在通过研究中国历史,使学生了解中国的发展历程、文化传承和社会变革,培养学生对中国历史的兴趣和理解,提高学生的历史素养和综合能力。

2. 教学内容本课程按照中国历史发展的时间顺序,将内容分为以下几个单元:1. 中国古代文明的形成2. 秦汉时期的统一中国3. 魏晋南北朝与隋唐时期4. 宋朝与元朝的中兴5. 明朝与清朝的变革3. 教学要求1. 培养学生的历史思维能力,提高学生对历史事件的分析和评价能力;2. 建立学生对历史概念和事件的正确理解;3. 培养学生的历史意识和民族自豪感;4. 引导学生发展批判性思维和问题解决能力。

4. 教学方法本课程采用多种教学方法,包括讲授、讨论、分组研究、实地考察等。

通过多种形式的研究活动,引发学生的兴趣,培养他们的探索精神和合作能力。

二、教学进度表第一单元:中国古代文明的形成1. 概念解释:中国古代文明的特点和起源2. 研究内容:夏、商、西周时期的政治、经济、文化特点3. 重要事件和人物:夏朝的尧舜禹,商朝的商汤和武丁,西周的周武王和周公第二单元:秦汉时期的统一中国1. 概念解释:秦始皇统一中国的意义和影响2. 研究内容:秦朝的政治制度、法律制度和文化成就;汉朝的政治制度、经济繁荣和科技发展3. 重要事件和人物:秦始皇,汉高祖刘邦,张骞出使西域第三单元:魏晋南北朝与隋唐时期1. 概念解释:魏晋南北朝时期的政治动荡和文化变革2. 研究内容:魏晋南北朝的政治制度、社会状况和文化特点;隋唐时期的政治制度、经济发展和文化繁荣3. 重要事件和人物:司马炎,杨坚,唐玄宗,王维,杜牧第四单元:宋朝与元朝的中兴1. 概念解释:宋朝与元朝的政治制度和文化特点2. 研究内容:宋朝的政治、经济、文化成就;元朝的统治制度、社会状况和科技进步3. 重要事件和人物:宋太祖赵匡胤,宋徽宗赵佶,元世祖忽必烈,钱钟书,马可·波罗第五单元:明朝与清朝的变革1. 概念解释:明朝与清朝的政治制度和社会变革2. 研究内容:明朝的政治、经济、文化成就;清朝的政治制度、社会状况和对外关系3. 重要事件和人物:明成祖朱棣,清太宗皇太极,顾炎武,郑成功以上为人教版七年级中国历史教学大纲及教学进度表的内容概述,具体教学活动和评价方式可根据实际情况进行补充与调整。

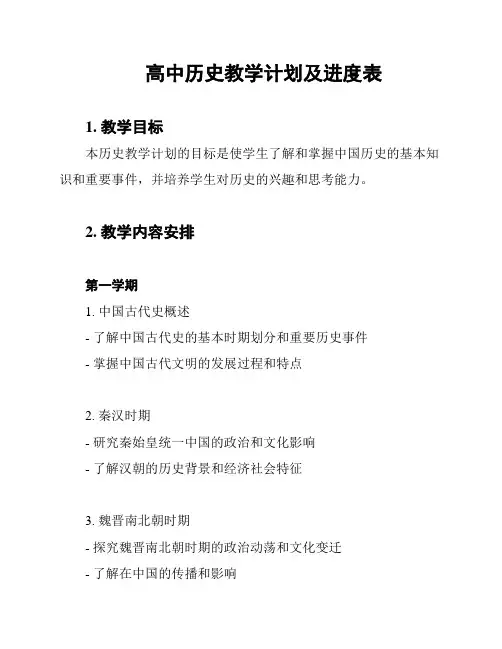

高中历史教学计划及进度表

1. 教学目标

本历史教学计划的目标是使学生了解和掌握中国历史的基本知识和重要事件,并培养学生对历史的兴趣和思考能力。

2. 教学内容安排

第一学期

1. 中国古代史概述

- 了解中国古代史的基本时期划分和重要历史事件

- 掌握中国古代文明的发展过程和特点

2. 秦汉时期

- 研究秦始皇统一中国的政治和文化影响

- 了解汉朝的历史背景和经济社会特征

3. 魏晋南北朝时期

- 探究魏晋南北朝时期的政治动荡和文化变迁

- 了解在中国的传播和影响

4. 唐宋时期

- 研究唐朝和宋朝的政治制度和经济发展

- 了解唐宋时期的文化繁荣和科技进步

第二学期

1. 元明清时期

- 探究元朝、明朝和清朝的政治制度和社会变革- 研究明清时期的文化交流和外交政策

2. 近代史概述

- 了解中国近代史的重要事件和思潮

- 研究近代中国的社会变迁和政治发展

3. 第一次世界大战和五四运动

- 探究第一次世界大战对中国的影响

- 了解五四运动的背景和重要意义

4. 中国的兴起和建党初期

- 研究中国的历史背景和建党过程

- 了解中国在中国革命中的作用和贡献

以上是本高中历史教学计划及进度表的安排,每个学期包括了教学目标和相关的教学内容。

希望能够通过这份计划和进度表,为学生提供系统、全面的历史教学。

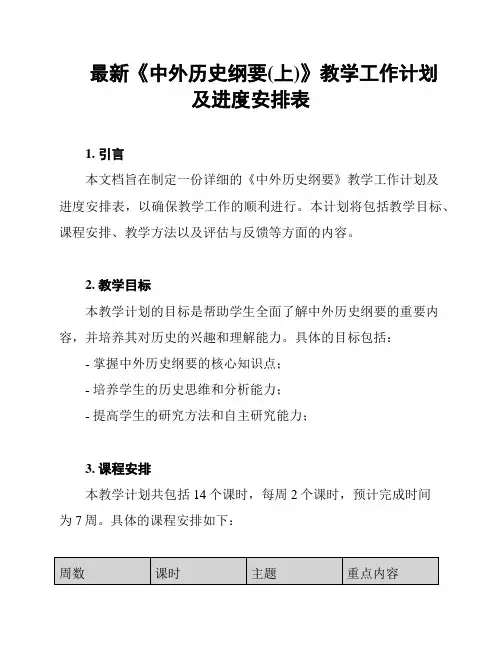

最新《中外历史纲要(上)》教学工作计划及进度安排表1. 引言本文档旨在制定一份详细的《中外历史纲要》教学工作计划及进度安排表,以确保教学工作的顺利进行。

本计划将包括教学目标、课程安排、教学方法以及评估与反馈等方面的内容。

2. 教学目标本教学计划的目标是帮助学生全面了解中外历史纲要的重要内容,并培养其对历史的兴趣和理解能力。

具体的目标包括:- 掌握中外历史纲要的核心知识点;- 培养学生的历史思维和分析能力;- 提高学生的研究方法和自主研究能力;3. 课程安排本教学计划共包括14个课时,每周2个课时,预计完成时间为7周。

具体的课程安排如下:4. 教学方法为了使学生更好地理解和掌握课程内容,本教学计划将采用多种教学方法,包括但不限于:- 讲授与讨论结合:教师通过讲授核心知识点,并鼓励学生进行讨论与互动,促使学生主动研究;- 观察与实践结合:通过观察历史文物、参观历史遗迹,让学生亲身感受历史,增强研究体验;- 课堂辅助工具:利用多媒体、互联网等辅助工具,增加课堂趣味性和互动性;- 小组合作研究:学生分为小组进行合作研究,通过合作探讨和集体研究提高研究效果。

5. 评估与反馈为了及时评估学生的研究情况并提供有效的反馈,本教学计划将采取以下措施:- 平时表现评估:根据学生的课堂表现、作业完成情况、小组合作等综合评估学生的研究态度和能力;- 阶段性测试:设置课程的阶段性测试,评估学生对该阶段知识点的掌握情况;- 反馈与指导:根据评估结果,及时给予学生反馈和指导,引导学生查漏补缺,提高研究效果。

总结本文档介绍了一份《中外历史纲要(上)》教学工作计划及进度安排表。

通过制定明确的教学目标、课程安排、教学方法以及评估与反馈措施,旨在帮助学生全面了解该课程内容,并培养其对历史的兴趣和理解能力。

教师可根据实际情况进行适当调整,以确保教学工作的顺利进行。

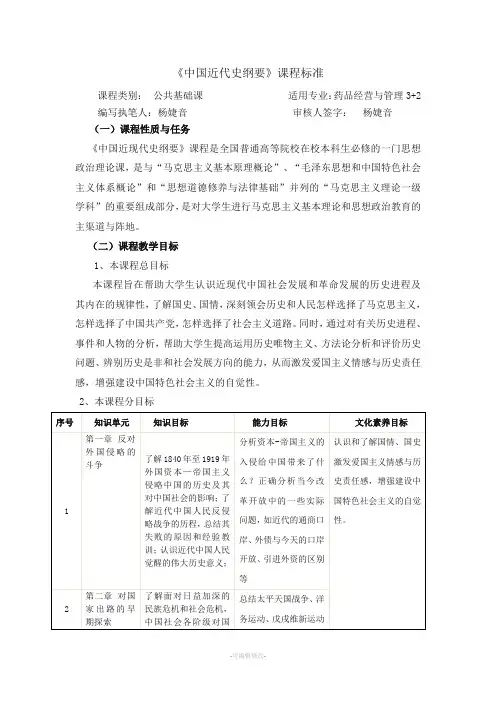

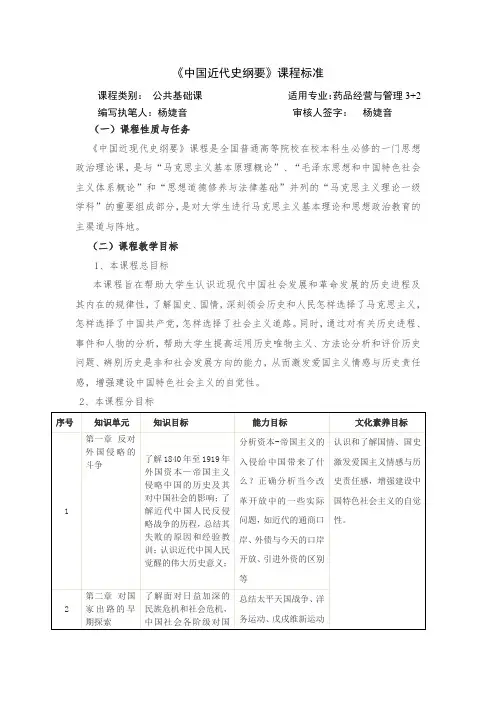

《中国近代史纲要》课程标准课程类别:公共基础课适用专业:药品经营与管理3+2 编写执笔人:杨婕音审核人签字:杨婕音(一)课程性质与任务《中国近现代史纲要》课程是全国普通高等院校在校本科生必修的一门思想政治理论课,是与“马克思主义基本原理概论”、“毛泽东思想和中国特色社会主义体系概论”和“思想道德修养与法律基础”并列的“马克思主义理论一级学科”的重要组成部分,是对大学生进行马克思主义基本理论和思想政治教育的主渠道与阵地。

(二)课程教学目标1、本课程总目标本课程旨在帮助大学生认识近现代中国社会发展和革命发展的历史进程及其内在的规律性,了解国史、国情,深刻领会历史和人民怎样选择了马克思主义,怎样选择了中国共产党,怎样选择了社会主义道路。

同时,通过对有关历史进程、事件和人物的分析,帮助大学生提高运用历史唯物主义、方法论分析和评价历史问题、辨别历史是非和社会发展方向的能力,从而激发爱国主义情感与历史责任感,增强建设中国特色社会主义的自觉性。

2、本课程分目标(三)参考学时36学时(四)课程学分2学分(五)课程内容和要求(六)教学建议1.教学方法和手段①系统讲述,主要是对《中国近现代史纲要》的基本内容按章节、按中国历史的发展过程进行系统讲述,讲清其基本内容和基本概念,使学生对中国近现代史有较为全面的了解和把握。

②专题讲解,主要针对课程中一些重点和难点问题进行比较详细专题讲解,使学生对中国历史的有关重要问题有深入了解和深刻认识。

③案例教学,通过一些具体案例讲解中国历史的基本内容和基本概念,有助于学生形象理解相关内容。

④课堂讨论,针对与实际生活相关的问题,引导启发学生积极思考、讨论,加深对理论知识的进一步理解。

⑤体验性教学法,通过参观邯郸市烈士陵园、涉县八路军一二九师司令部旧址等和组织学生进行历史情景剧表演、观看相关教学资料片等形式,让学生在实践中体验,在实践中总结,在实践中提高思想政治理论素质。

2.教学环境与策略《中国近现代史纲要》的课程讲授中,同时综合应用多媒体、PPT等现代教育技术手段,使教学内容图文并茂,更加直观、生动,既有历史思维的张力,又具有视觉冲击力。

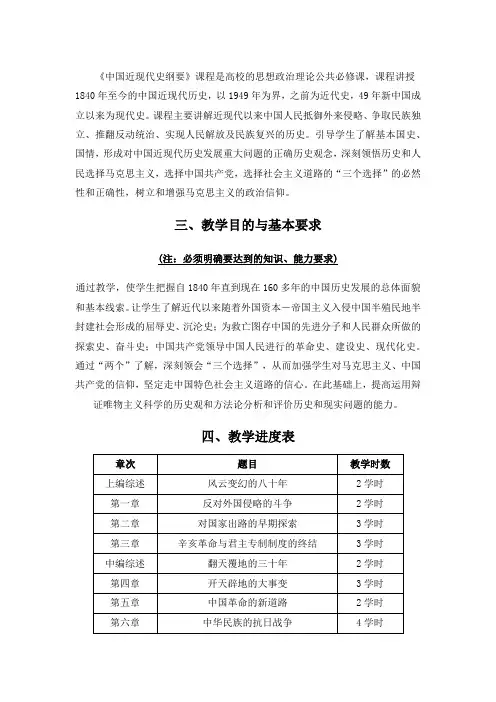

《中国近现代史纲要》课程是高校的思想政治理论公共必修课,课程讲授1840年至今的中国近现代历史,以1949年为界,之前为近代史,49年新中国成立以来为现代史。

课程主要讲解近现代以来中国人民抵御外来侵略、争取民族独立、推翻反动统治、实现人民解放及民族复兴的历史。

引导学生了解基本国史、国情,形成对中国近现代历史发展重大问题的正确历史观念,深刻领悟历史和人民选择马克思主义,选择中国共产党,选择社会主义道路的“三个选择”的必然性和正确性,树立和增强马克思主义的政治信仰。

三、教学目的与基本要求(注:必须明确要达到的知识、能力要求)通过教学,使学生把握自1840年直到现在160多年的中国历史发展的总体面貌和基本线索。

让学生了解近代以来随着外国资本-帝国主义入侵中国半殖民地半封建社会形成的屈辱史、沉沦史;为救亡图存中国的先进分子和人民群众所做的探索史、奋斗史;中国共产党领导中国人民进行的革命史、建设史、现代化史。

通过“两个”了解,深刻领会“三个选择”,从而加强学生对马克思主义、中国共产党的信仰,坚定走中国特色社会主义道路的信心。

在此基础上,提高运用辩证唯物主义科学的历史观和方法论分析和评价历史和现实问题的能力。

四、教学进度表(以章为单位对教学内容做出学时要求安排。

)五、考核方式和成绩评定办法1、考核方式:期中开卷考,期末闭卷考2、成绩评定办法:平时、期中、期末成绩分别为10%、20%、70%(平时成绩由作业成绩、课堂讨论成绩、小测验成绩等构成)六、内容提要上编综述风云变幻的八十年(教学时数:2)教学目的:对我国“五四运动”前头八十年历史的基本面貌和线索进行总结,使学生认识从1840年鸦片战争开始,在西方列强的入侵下,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会,资本-帝国主义的入侵及其与封建主义的结合给中国人民造成了深重的灾难,帝国主义和中华民族的矛盾、封建主义和人民大众的矛盾是近代中国的两对主要矛盾,对近代中国社会的发展变化起决定性作用,因此近代以来中国面临争取民族独立、人民解放和实现国家富强、人民富裕的两大历史任务,懂得没有民族独立和人民解放,就不可能实现现代化,实现国强民富,从而正确认识中国走上革命道路的必然性、正义性、进步性。

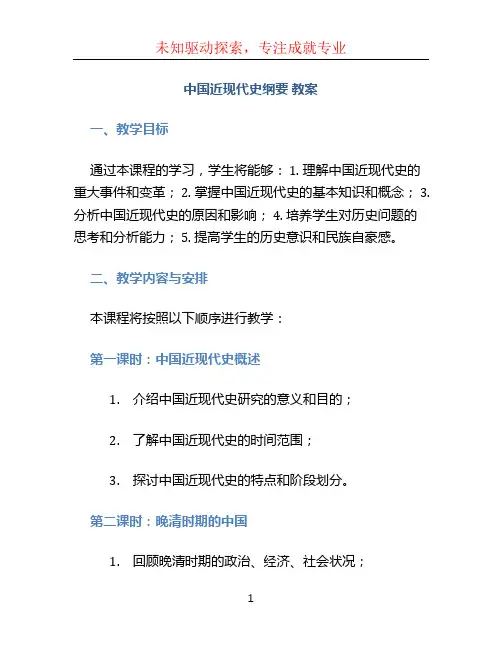

中国近现代史纲要教案一、教学目标通过本课程的学习,学生将能够: 1. 理解中国近现代史的重大事件和变革; 2. 掌握中国近现代史的基本知识和概念; 3. 分析中国近现代史的原因和影响; 4. 培养学生对历史问题的思考和分析能力; 5. 提高学生的历史意识和民族自豪感。

二、教学内容与安排本课程将按照以下顺序进行教学:第一课时:中国近现代史概述1.介绍中国近现代史研究的意义和目的;2.了解中国近现代史的时间范围;3.探讨中国近现代史的特点和阶段划分。

第二课时:晚清时期的中国1.回顾晚清时期的政治、经济、社会状况;2.分析晚清政府的改革和抵御内外敌人的举措;3.探讨晚清时期的社会变革和思潮。

第三课时:辛亥革命与中华民国的建立1.介绍辛亥革命的背景和导火线;2.分析辛亥革命的过程和结果;3.探讨中华民国的建立及其意义和挑战。

第四课时:北洋政府与二次革命1.研究北洋政府的成立和特点;2.分析北洋政府的改革举措和挑战;3.探讨二次革命的爆发和失败原因。

第五课时:新文化运动和五四运动1.了解新文化运动的发起和核心思想;2.分析五四运动的爆发和影响;3.探讨新文化运动和五四运动对中国社会和文化的影响。

第六课时:国共合作与北伐战争1.回顾国共合作的背景和意义;2.探讨北伐战争的过程和影响;3.分析国共关系的转变和国共分裂的原因。

第七课时:南京国民政府与西安事变1.介绍南京国民政府的建立和特点;2.研究西安事变的背景和结果;3.探讨西安事变对国共关系和中国政局的影响。

第八课时:抗日战争和解放战争1.研究抗日战争的背景和过程;2.分析解放战争的背景和意义;3.探讨中国共产党领导下的抗战和解放战争的特点。

第九课时:中华人民共和国的建立和初期建设1.介绍中华人民共和国的成立和意义;2.探讨中华人民共和国的初期建设和改革;3.分析中华人民共和国的国际地位和发展。

三、教学方法本课程将采用多种教学方法,包括但不限于: 1. 讲授:通过讲解教师将重要知识点传授给学生; 2. 讨论:学生参与小组或全班讨论,探讨历史事件和问题; 3. 案例分析:通过分析具体案例,让学生理解历史事件和人物的复杂性; 4. 观看影像资料:观看相关历史影像资料,增加学生对历史事件的感知; 5. 课堂练习:针对课堂内容设计练习题,加深学生对知识的理解和记忆。

《中国近代史纲要》课程标准课程类别:公共基础课适用专业:药品经营与管理3+2 编写执笔人:杨婕音审核人签字:杨婕音(一)课程性质与任务《中国近现代史纲要》课程是全国普通高等院校在校本科生必修的一门思想政治理论课,是与“马克思主义基本原理概论”、“毛泽东思想和中国特色社会主义体系概论”和“思想道德修养与法律基础”并列的“马克思主义理论一级学科”的重要组成部分,是对大学生进行马克思主义基本理论和思想政治教育的主渠道与阵地。

(二)课程教学目标1、本课程总目标本课程旨在帮助大学生认识近现代中国社会发展和革命发展的历史进程及其内在的规律性,了解国史、国情,深刻领会历史和人民怎样选择了马克思主义,怎样选择了中国共产党,怎样选择了社会主义道路。

同时,通过对有关历史进程、事件和人物的分析,帮助大学生提高运用历史唯物主义、方法论分析和评价历史问题、辨别历史是非和社会发展方向的能力,从而激发爱国主义情感与历史责任感,增强建设中国特色社会主义的自觉性。

2、本课程分目标(三)参考学时36学时(四)课程学分2学分(五)课程内容和要求(六)教学建议1.教学方法和手段①系统讲述,主要是对《中国近现代史纲要》的基本内容按章节、按中国历史的发展过程进行系统讲述,讲清其基本内容和基本概念,使学生对中国近现代史有较为全面的了解和把握。

②专题讲解,主要针对课程中一些重点和难点问题进行比较详细专题讲解,使学生对中国历史的有关重要问题有深入了解和深刻认识。

③案例教学,通过一些具体案例讲解中国历史的基本内容和基本概念,有助于学生形象理解相关内容。

④课堂讨论,针对与实际生活相关的问题,引导启发学生积极思考、讨论,加深对理论知识的进一步理解。

⑤体验性教学法,通过参观邯郸市烈士陵园、涉县八路军一二九师司令部旧址等和组织学生进行历史情景剧表演、观看相关教学资料片等形式,让学生在实践中体验,在实践中总结,在实践中提高思想政治理论素质。

2.教学环境与策略《中国近现代史纲要》的课程讲授中,同时综合应用多媒体、PPT等现代教育技术手段,使教学内容图文并茂,更加直观、生动,既有历史思维的张力,又具有视觉冲击力。

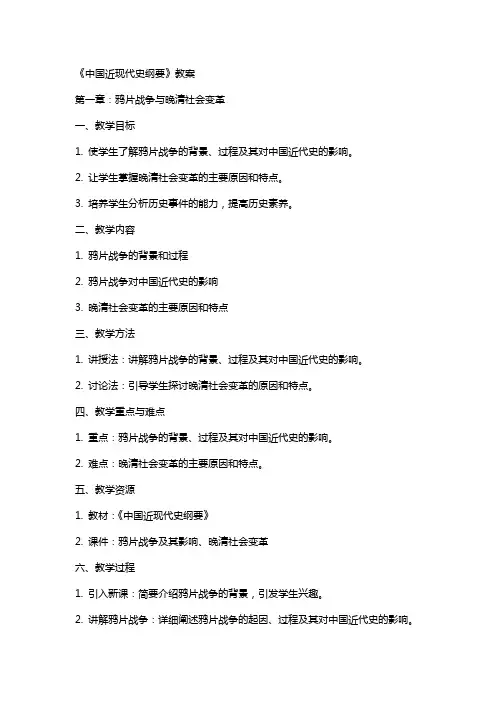

《中国近现代史纲要》教案第一章:鸦片战争与晚清社会变革一、教学目标1. 使学生了解鸦片战争的背景、过程及其对中国近代史的影响。

2. 让学生掌握晚清社会变革的主要原因和特点。

3. 培养学生分析历史事件的能力,提高历史素养。

二、教学内容1. 鸦片战争的背景和过程2. 鸦片战争对中国近代史的影响3. 晚清社会变革的主要原因和特点三、教学方法1. 讲授法:讲解鸦片战争的背景、过程及其对中国近代史的影响。

2. 讨论法:引导学生探讨晚清社会变革的原因和特点。

四、教学重点与难点1. 重点:鸦片战争的背景、过程及其对中国近代史的影响。

2. 难点:晚清社会变革的主要原因和特点。

五、教学资源1. 教材:《中国近现代史纲要》2. 课件:鸦片战争及其影响、晚清社会变革六、教学过程1. 引入新课:简要介绍鸦片战争的背景,引发学生兴趣。

2. 讲解鸦片战争:详细阐述鸦片战争的起因、过程及其对中国近代史的影响。

3. 分析晚清社会变革:引导学生探讨晚清社会变革的原因和特点。

4. 课堂讨论:组织学生就晚清社会变革展开讨论,提高学生的分析能力。

5. 总结:对本节课的内容进行总结,强调鸦片战争和晚清社会变革的重要性。

第二章:辛亥革命与中华民国的建立一、教学目标1. 使学生了解辛亥革命的背景、过程及其对中国历史的影响。

2. 让学生掌握中华民国建立的历史背景和重要事件。

3. 培养学生分析历史事件的能力,提高历史素养。

二、教学内容1. 辛亥革命的背景和过程2. 中华民国的建立及其历史背景3. 辛亥革命对中国历史的影响三、教学方法1. 讲授法:讲解辛亥革命的背景、过程及其对中国历史的影响。

2. 讨论法:引导学生探讨中华民国建立的历史背景和重要事件。

四、教学重点与难点1. 重点:辛亥革命的背景、过程及其对中国历史的影响。

2. 难点:中华民国建立的历史背景和重要事件。

五、教学资源1. 教材:《中国近现代史纲要》2. 课件:辛亥革命及其影响、中华民国的建立六、教学过程1. 引入新课:简要介绍辛亥革命的背景,引发学生兴趣。

最新部编版九年级下历史教学计划与进度表1. 教学计划1.1 教学目标本学期的历史教学旨在培养学生对于中国历史的整体把握和理解,以及对于历史事件和人物的评价能力。

通过研究历史,学生将能够了解中国的传统文化、政治制度、社会结构以及经济发展的变迁。

1.2 教学内容本学期的历史教学内容包括以下几个主要部分:1. 近代中国的变革与革命2. 中国社会主义建设与发展3. 当代中国的发展与挑战每个主题都将涵盖重要的历史事件、人物和对应的社会背景。

1.3 教学方法为了提高学生的主动研究和参与度,我们将采用多元化的教学方法,包括讲授、讨论、小组活动、实地考察以及使用多媒体资源等。

通过不同的教学方式,我们将创造积极的研究氛围,激发学生的研究兴趣和思考能力。

1.4 教学评估为了全面评价学生的研究成果,我们将采用多种评估方式,包括课堂表现、小组项目、作业和考试。

这些评估将综合考虑学生的知识掌握、思维能力以及表达和合作能力。

2. 教学进度表下面是本学期历史教学的大致进度安排:请注意,以上进度表仅供参考,可能会根据实际教学情况进行微调。

具体的课时内容和教学活动将在教学过程中进行安排和调整。

3. 教学资源为了支持本学期的历史教学,我们将提供以下教学资源:1. 课本:最新部编版九年级下历史教材2. 多媒体资源:包括图片、视频和音频等,用于辅助教学和激发学生的研究兴趣3. 网络资源:提供相关历史事件和人物的资料,供学生进一步研究和研究教师和学生可以根据需要充分利用这些教学资源,以促进教学效果的提高。

以上为最新部编版九年级下历史教学计划与进度表的概要内容。

具体的教学安排将由教师根据实际情况进行调整和补充。

希望通过本学期的历史教学,能够培养学生对于中国历史的兴趣和理解,以及思考和批判的能力。

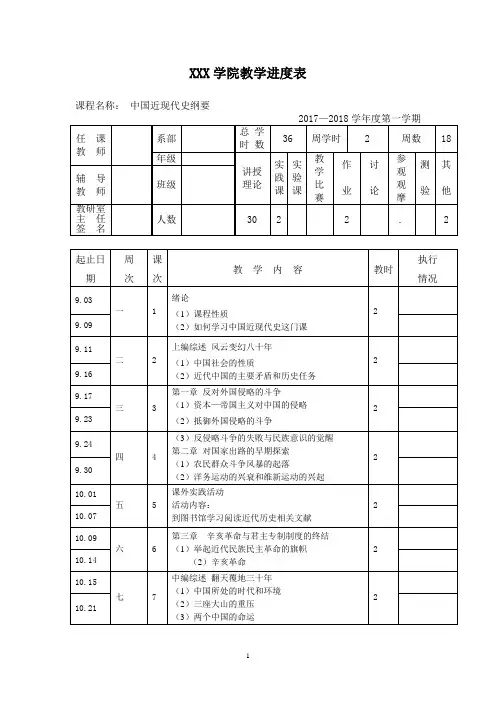

江西财经大学本科课程教学进度计划表2016 —2017学年度第一学期学院:马克思主义学院教学系:历史系主讲教师:许静填表日期:2016年9月1日教务处制表填写说明1.本表是教师授课的依据和学生课程学习的概要,也是学校和院(系)进行教学检查、评价课堂教学质量和考试命题质量的重要依据。

有关非理论课教学的课程,可依此样式由院系自行设计。

2.表中“教学形式及其手段”栏主要填写讲授、多媒体教学、课件演示、练习、实验、讨论等内容;“执行情况”栏,主要填写计划落实或变更情况。

3.本表经教研室主任、院(系)教学院长(主任)审签后,不得随意变动。

如需调整,应经教研室和院系教学院长(主任)同意,并在执行栏内注明。

4.本表一式三份(可复印)。

经审签后,任课教师、院(系)和教务处教学质量科各留一份,其电子版本上传到超星平台(地址:)。

江西财经大学本科课程教学进度计划表2016—2017学年度第一学期主讲教师许静职称教授学历研究生学位硕士_ 主授专业中国近现代史课程名称中国近现代史纲要课程编号09402班级AK5\AK8 \AK7 学生人数129总学时32 学时,其中课堂讲授26 学时;实验(上机)教学学时;其它教学(讨论、展示等) 4 学时;机动 2 学时实习实训(包括课程实习、课程实训、课程设计等)周教材(名称、主编、出版社、出版时间等)《中国近现代史纲要》,高等教育出版社,2015年版主要参考书胡绳:《从鸦片战争到五四运动》,人民出版社,1981年。

胡绳:《中国共产党的七十年》,中央党史出版社,1991年。

成绩考核说明及要求:平时成绩占40%,考试成绩占60%其成绩评定方法:平时成绩:考勤和课堂讨论;考试成绩:小论文考试题型:小论文考试时间:2016.12.9123备注:教学进度表中国家法定节假日不安排教学内容,因节假日课程所减少的课时及教学内容在第十七周内体现。

系主任(签字):2016年9月1日教学院长(签字):2016年9月1日4。

第1篇一、前言近代史纲要是一门旨在帮助学生了解中国近代历史发展脉络、认识近代中国社会变革、培养爱国主义情感的重要课程。

实践教学是近代史纲要教学的重要组成部分,本手册旨在为教师和学生提供实践教学指导,以提高教学效果。

二、实践教学目标1. 通过实践教学,使学生掌握近代史的基本知识,了解近代中国的历史发展过程。

2. 培养学生运用历史唯物主义观点分析问题的能力,提高学生的历史思维和批判性思维能力。

3. 激发学生的爱国热情,增强民族自豪感和使命感。

4. 培养学生的实践能力,提高学生的综合素质。

三、实践教学内容1. 近代史重要事件实地考察(1)考察地点:南京、上海、广州、武汉等近代历史名城。

(2)考察内容:参观历史遗迹、博物馆、纪念馆等,了解近代史上的重要事件和人物。

2. 近代史人物访谈(1)访谈对象:近代史上的知名人物、专家学者、民间艺人等。

(2)访谈内容:了解他们的生平事迹、思想观念、贡献等,以丰富学生的历史知识。

3. 近代史主题研究(1)研究主题:近代中国的民族觉醒、民主革命、思想解放等。

(2)研究方法:查阅文献资料、实地考察、访谈等。

4. 近代史知识竞赛(1)竞赛形式:个人赛、团队赛。

(2)竞赛内容:近代史知识问答、案例分析等。

5. 近代史影视作品赏析(1)作品选择:近代史题材的影视作品。

(2)赏析内容:分析作品中的历史背景、人物形象、主题思想等。

四、实践教学实施步骤1. 准备阶段(1)教师根据实践教学目标,制定详细的教学方案。

(2)学生分组,明确分工,准备考察、访谈、研究等实践活动。

2. 实施阶段(1)实地考察:教师带领学生参观历史遗迹、博物馆、纪念馆等,讲解相关历史知识。

(2)人物访谈:教师组织学生进行人物访谈,收集相关资料。

(3)主题研究:学生分组进行主题研究,撰写研究报告。

(4)知识竞赛:组织学生参加近代史知识竞赛,检验学习成果。

(5)影视作品赏析:教师组织学生观看近代史题材的影视作品,进行赏析。

《中国近现代史纲要》教学进程表

课程代码:

课程名称:中国近现代史纲要

授课教师:尹世尤

授课学期:2015-2016第一学期

选用教材:《中国近现代史纲要》,高等教育出版社2015年版

授课班级:工程1401 给水1401-03 其他班级参照执行

授课时间,地点:详见附录学期课表

讨论时间,地点:详见附录学期课表

备注:1、实验包含项目、案例、仿真、模拟、编程、写作等多种形式;考试(测验)包含用机试、考查、测试、期中考试等多种形式;项目实做包含课程设计、案例、实习、编程、写作等多种形式。

教学 16 周,授课 16 周完成;

授课 16 次,每次 90 分钟(连续);

讨论 2-3 次,每次 45 分钟,讲评45分钟;测验(考查) 2-3 次。

课表。

《中国近现代史纲要》教学进程表

课程代码: GE01008 课程名称:中国近现代史纲要选用教材:《中国近现代史纲要》高等教育出版社

授课学期:2016-2017第一学期授课班级: 015(生物1501-02,医学1501-02) 021 (建筑1501-04) 014 (新闻1501-04)授课教师:谌立平

授课时间,地点:星期三3-4节(复507)、 5-6节(复105)、7-8节(复105)

讨论时间,地点: 星期三3-4节(复507)、 5-6节(复105)、7-8节(复105)

备注:1、实验包含项目、案例、仿真、模拟、编程、写作等多种形式;考试(测验)包含用机试、考查、测试、期中考试等多种形式;项目实做包含课程设计、案例、实习、编程、写作等多种形式。

教学 14周,授课 14 周完成;授课 14 次,每次 90 分钟(连续);讨论 1-2 次,每次 10-15 分钟;实验(项目) 1 次;

测验(考查) 2 次。