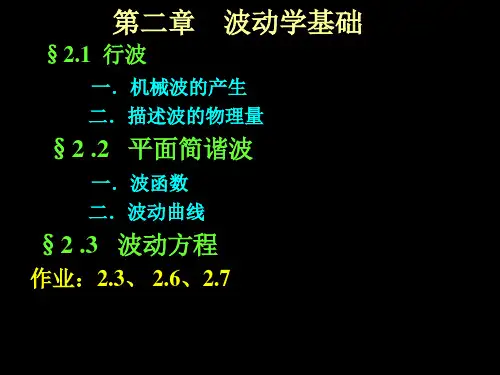

大学物理第二章-行波-波动方程

- 格式:ppt

- 大小:2.10 MB

- 文档页数:10

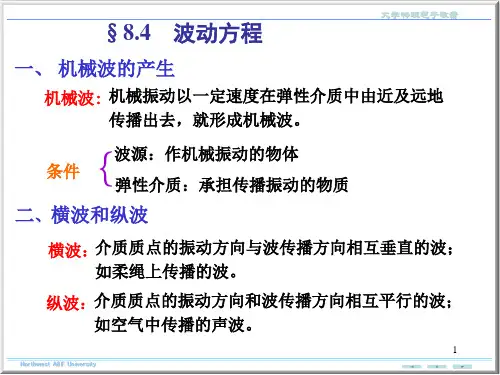

《大学物理AII 》作业No.02波动方程班级________学号________姓名_________成绩_______-------------------------------------------------------------------------------------------------------****************************本章教学要求****************************1、理解波动产生的条件、传播的特性及波的分类。

2、掌握描述波的特征量:周期、频率、波长、波速的物理意义及其相互关系,并能与振动的特征量相区分。

3、掌握相位传播、波形传播意义,并能根据质点简谐运动方程或振动曲线建立平面简谐波的波函数。

理解波函数与波形曲线、振动曲线和行波的关系。

4、理解波的能量密度、能流、能流密度及波的强度等概念。

行波的传播过程就是能量的传播过程。

5、理解多普勒效应产生的机制及应用。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------一、填空题1、波动是振动的传播,其中机械振动在弹性介质中的传播称为机械波,它的传播需要介质(选填:需要,不需要)。

由于带电粒子的运动引起周围空间电磁场交替变化而形成的波称为电磁波,它的传播不需要介质(选填:需要,不需要)。

根据质点振动方向与波的传播方向之间的关系(垂直或平行),波又可以分为横波和纵波。

2、描述波时间周期性的特征量是周期T ,描述波空间周期性的特征量是波长λ振动状态(相位)在介质中传播速度称为波速(相速)u ,三者之间的关系为T u λ=。

3、某时刻t 的波形曲线如图所示,图中B 点的y 坐标By 表示的是t 时刻B x 处质元离开平衡位置的位移,若为纵波,图中A 、C 分别对应纵波的密部中心和疏部中心(填:密部中心或疏部中心)。

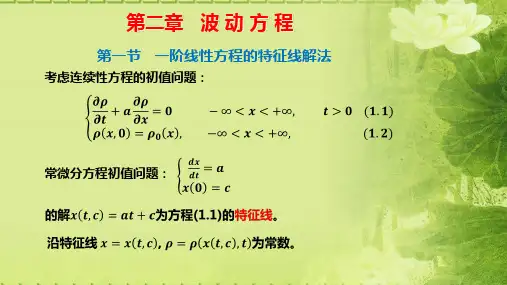

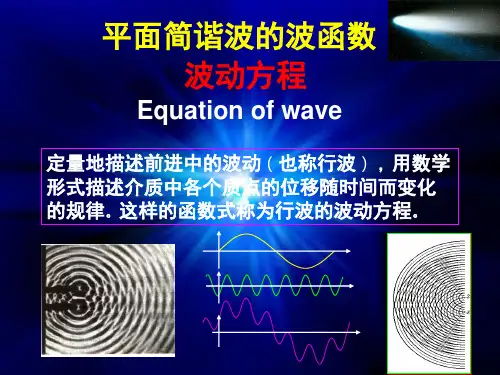

波动方程或波动方程是重要的偏微分方程,主要描述自然界中的各种波动现象,包括横波和纵波,如声波,光波,无线电波和水波。

波动方程是从声学,物理光学,电磁学,电动力学,流体力学和其他领域中抽象出来的。

历史上许多科学家,例如D'Alembert,Euler,daniel bernoulli和Lagrange,在研究乐器和其他物体中的弦振动时对波动方程理论做出了重要贡献。

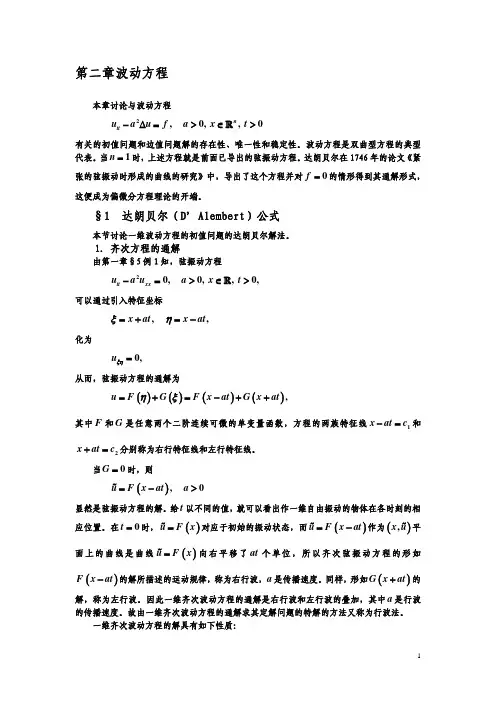

1746年,达朗伯(D'Alembert)发现了一维波动方程,而欧拉(Euler)在接下来的10年中发现了三维波动方程。

一维波动方程可以推导如下:一系列质量为m的小颗粒,相邻颗粒通过长度为h的弹簧连接。

弹簧的弹性系数(也称为“顽固系数”)为k:

从上面的形式可以看出,如果F和G是任意函数,则它们以以下形式组合必须满足原始方程式。

上述两项分别对应于两行行波(“线”和“动作”中的谐音器)-F表示通过该点(点X)的右行波,G表示通过该点的左行波。

为了完全确定f和g的最终形式,应考虑以下初始条件:波动方程的著名D'Alembert行波解,也称为D'Alembert 公式,是通过进行以下运算获得的:在古典意义上,如果然后。

但是,行波函数f和g也可以是广义函数,例如Diracδ函数。

在这种情况下,行波解应视为左行或右行中的脉冲。

基本波方程是线性微分方程,也就是说,同时受到两个波的点的振幅是两个波的振幅之和。

这意味着可以通过将一系列波动分解为其解决方案来有效地解决该问题。

另外,可以通过分离每个分量来分析波,例如,傅立叶变换可以将波分解为正弦分量。