分析化学中常用的分离方法PPT讲稿

- 格式:ppt

- 大小:537.50 KB

- 文档页数:33

分析化学中常⽤的分离和富集⽅法第8章分析化学中常⽤的分离和富集⽅法8.1 概述分离和富集是定量分析化学的重要组成部分。

当分析对象中的共存物质对测定有⼲扰时,如果采⽤控制反应条件、掩蔽等⽅法仍不能消除其⼲扰时,就要将其分离,然后测定;当待测组分含量低、测定⽅法灵敏度不⾜够⾼时,就要先将微量待测组分富集,然后测定。

分离过程往往也是富集过程。

对分离的要求是分离必须完全,即⼲扰组分减少到不再⼲扰的程度;⽽被测组分在分离过程中的损失要⼩⾄可忽略不计的程度。

被测组分在分离过程中的损失,可⽤回收率来衡量。

1. 回收率(R )其定义为:%100?==分离前待测组分的质量分离后待测组分的质量R对质量分数为1%以上的待测组分,⼀般要求R >99.9%;对质量分数为0.01%~1%的待测组分,要求R >99%;质量分数⼩于0.01%的痕量组分要求R 为90%~95%。

例1. 含有钴与镍离⼦的混合溶液中,钴与镍的质量均为20.0mg ,⽤离⼦交换法分离钴镍后,溶液中余下的钴为0.20mg ,⽽镍为19.0mg,钴镍的回收率分别为多少?解:%0.10.2020.0 %,0.950.200.19Co Ni ====R R2. 分离因⼦S A/B分离因⼦S B/A 等于⼲扰组分B 的回收率与待测组分A 的回收率的⽐,可⽤来表⽰⼲扰组分B 与待测组分A 的分离程度。

%100/?=A B A B R R SB 的回收率越低,A 的回收率越⾼,分离因⼦越⼩,则A 与B 之间的分离就越完全,⼲扰消除越彻底。

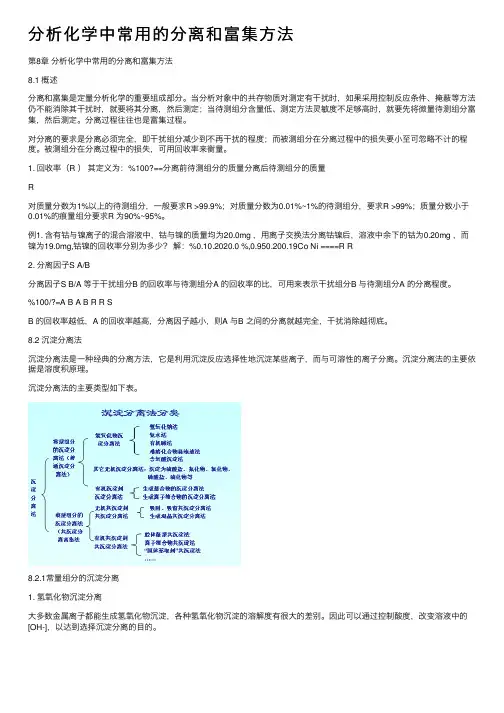

8.2 沉淀分离法沉淀分离法是⼀种经典的分离⽅法,它是利⽤沉淀反应选择性地沉淀某些离⼦,⽽与可溶性的离⼦分离。

沉淀分离法的主要依据是溶度积原理。

沉淀分离法的主要类型如下表。

8.2.1常量组分的沉淀分离1. 氢氧化物沉淀分离⼤多数⾦属离⼦都能⽣成氢氧化物沉淀,各种氢氧化物沉淀的溶解度有很⼤的差别。

因此可以通过控制酸度,改变溶液中的[OH-],以达到选择沉淀分离的⽬的。

为了消除干扰,比较简单的方法是控制分析条件或采用适当的掩蔽剂。

所以定量分离是分析化学的重要内容之一。

例用络合滴定测定铅锌矿中的铅时铜铁锌等将干扰测定。

可用分离的办法使痕量组分富集起来。

例如,海水中铀的测定。

分离实际上是对干扰元素的分离和痕量组分的富集,前者提高了分析的选择性,而后者则解决了测定的灵敏度问题。

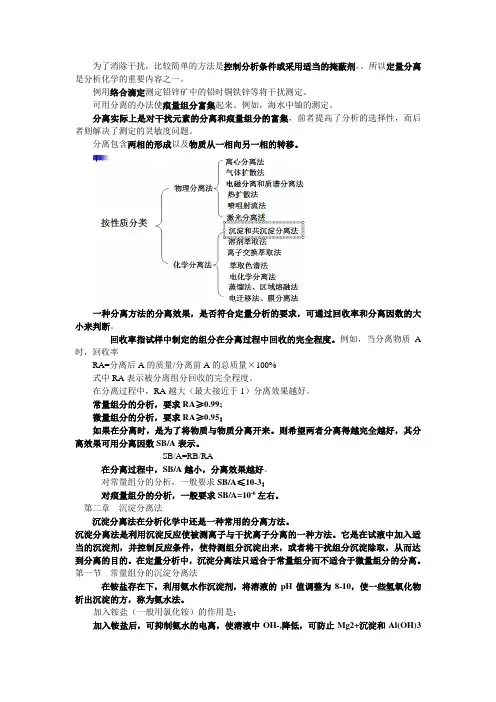

分离包含两相的形成以及物质从一相向另一相的转移。

一种分离方法的分离效果,是否符合定量分析的要求,可通过回收率和分离因数的大小来判断。

回收率指试样中制定的组分在分离过程中回收的完全程度。

例如,当分离物质A 时,回收率RA=分离后A的质量/分离前A的总质量×100%式中RA表示被分离组分回收的完全程度。

在分离过程中,RA越大(最大接近于1)分离效果越好。

常量组分的分析,要求RA≥0.99;微量组分的分析,要求RA≥0.95;如果在分离时,是为了将物质与物质分离开来。

则希望两者分离得越完全越好,其分离效果可用分离因数SB/A表示。

SB/A=RB/RA在分离过程中,SB/A越小,分离效果越好。

对常量组分的分析,一般要求SB/A≤10-3;对痕量组分的分析,一般要求SB/A=10-6左右。

第二章沉淀分离法沉淀分离法在分析化学中还是一种常用的分离方法。

沉淀分离法是利用沉淀反应使被测离子与干扰离子分离的一种方法。

它是在试液中加入适当的沉淀剂,并控制反应条件,使待测组分沉淀出来,或者将干扰组分沉淀除取,从而达到分离的目的。

在定量分析中,沉淀分离法只适合于常量组分而不适合于微量组分的分离。

第一节常量组分的沉淀分离法在铵盐存在下,利用氨水作沉淀剂,将溶液的pH值调整为8-10,使一些氢氧化物析出沉淀的方,称为氨水法。

加入铵盐(一般用氯化铵)的作用是:加入铵盐后,可抑制氨水的电离,使溶液中OH-,降低,可防止Mg2+沉淀和Al(OH)3沉淀溶解。

加入大量铵盐后,由于吸附铵根离子而减少了对其它离子的吸附,提高分离效果。