初级会计职称 《经济法基础》马兆瑞 基础班 第一章 总论

- 格式:pdf

- 大小:349.34 KB

- 文档页数:14

第一章总论主讲老师:马兆瑞考情分析:本章属于非重点章,题型全部为客观题。

2014年教材对本章内容略作调整,变化不大。

本章大多数考点需要死记硬背。

分值约在9分左右。

本章重点、难点1、法律关系的构成要素2、经济纠纷的解决途径本章易错考点1、法律关系的客体2、法律事实3、仲裁适用的范围4、仲裁协议的效力5、民事诉讼的适用范围、诉讼管辖、诉讼时效6、行政复议范围、复议程序本章识记性内容1、法的形式;2、仲裁的适用范围、仲裁协议的内容;3、民事诉讼的适用范围、特殊地域管辖、特别诉讼时效;4、行政复议的范围、复议机关;5、行政诉讼的适用范围、诉讼管辖;6、行政处罚的种类;7、刑事责任。

本章主要内容一、法的本质与特征(一)法的本质统治阶级意志的体现——统治阶级整体意志的体现——被奉为法律的统治阶级意志的体现。

(二)法的特征1、国家意志性——国家制定或认可;2、强制性——凭借国家强制力保证实施;3、利导性——确定人们的权利和义务;4、规范性——明确而普遍适用。

二、法律关系的要素(一)主体1、公民(自然人):个体户、农户、合伙人2、机构和组织(法人):国家机关、企事业单位、政党和社会团体3、国家(特殊情况下)4、外国人和外国社会组织:外国人、无国籍人、外国社会组织(二)内容——即权利和义务。

1、权利:是指法律关系主体依法享有的权益,表现为权利享有者依照法律规定具有的自主决定作出或者不作出某种行为、要求他人作出或者不作出某种行为的自由。

如公民依法享有继承权,可以接受继承,也可以放弃继承。

2、义务:是指法律关系主体依照法律规定所担负的必须作出某种行为或者不得作出某种行为的负担或约束。

义务主体可以积极的作为方式去履行义务,如纳税、服兵役等。

也可以消极的不作为方式去履行义务,如不得毁坏公共财物,不得侵害他人生命财产安全等。

3、权利与义务的关系:(1)相对性:没有无义务的权利,也没有无权利的义务。

在大多数民商法律关系中,各方主体都既享有权利,又承担义务。

初级会计职称考试《经济法基础》科目第一章总论知识点一、法的本质和特征1.法的本质:法是统治阶级的国家意志的体现。

把握3个考点:(1)法不是超阶级的产物,不是社会各阶级的意志都能体现为法;(2)法是由统治阶级物质生活条件决定的,是社会客观需要的反映;(3)法体现的是统治阶级的整体意志和根本利益,而不是统治阶级每个成员个人意志的简单相加。

2.法的特征:(1)法是经过国家制定或认可才得以形成的规范,具有国家意志性;(2)法凭借国家强制力的保证而获得普遍遵循的效力,具有强制性;(3)法是确定人们在社会关系中的权利和义务的行为规范,具有利导性;(4)法是明确而普遍适用的规范,具有规范性。

【例题·多选题】(2009年)关于法的本质与特征的下列表述中,正确的是()。

A.法由统治阶级的物质生活条件所决定B.法体现统治阶级的整体意志和根本利益C.法是由国家制定或认可的行为规范D.法由国家强制力保障其实施「正确答案」ABCD「」本题考核法的本质和特征,以上四个选项的描述均正确。

知识点二、法律关系的要素法律关系的主体、法律关系的客体、法律关系的内容归纳如下:【例题·多选题】(2009年)下列各项中,可以成为我国经济法律关系客体的有()。

A.自然人B.发明专利C.劳务D.物质资料「正确答案」BCD「」本题考核法律关系的客体。

根据规定,自然人不是法律关系的客体。

知识点三、法的形式和分类1.法的形式2.法的分类(1)成文法和不成文法(习惯法、判例法)——法的创制方式和发布形式(2)根本法和普通法——法的内容、效力和制定程序根本法就是宪法,普通法泛指宪法以外的所有法律(3)实体法和程序法——法的内容(4)一般法和特别法——法的空间效力、时间效力或对人的效力所作的分类(5)国际法和国内法——法的主体、调整对象和渊源(6)公法和私法——法律运用的目的(公共利益或私人利益)【例题·单选题】不同法的形式具有不同的效力等级。

(二)民事诉讼1、民事诉讼的适用范围(1)因民法、婚姻法、收养法、继承法等调整的平等主体之间的财产关系和人身关系发生的民事案件,如合同纠纷房产纠纷、侵害名誉权纠纷等案件;(2)因经济法、劳动法调整的社会关系发生的争议,法律规定适用民事诉讼程序审理的案件,如企业破产案件、劳动合同纠纷案件等;(3)适用特别程序审理的选民资格案件和宣告公民失踪、死亡等非讼案件;(4)按照督促程序解决的债务案件;(5)按照公示催告程序解决的宣告票据和有关事项无效的案件。

2、审判制度(1)合议制度。

是指由3名以上(单数)审判人员组成审判组织,代表人民法院行使审判权,对案件进行审理并作出裁判的制度。

(2)回避制度。

(3)公开审判制度:涉及国家秘密、个人隐私、法律另有规定的除外。

(4)两审终审制度。

二审人民法院的判决、裁定是终审的判决、裁定。

但下列情形适用一审终审:①特别程序;②督促程序;③公示催告程序;④企业法人破产还债程序。

【提示】诉讼实行两审终审制度,仲裁实行一裁终局制度。

3、诉讼管辖(1)级别管辖——根据案件性质、案情繁简、影响范围,来确定上、下级人民法院受理第一审案件的分工和权限。

大多数民事案件均归基层人民法院管辖。

(2)地域管辖——确定同级人民法院之间受理第一审民事案件的分工和权限。

地域管辖又分为一般地域管辖、特殊地域管辖和专属管辖等。

①一般地域管辖实行“原告就被告”原则,即由被告住所地人民法院管辖,原告向被告住所地人民法院起诉。

被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民人民法院管辖。

但对不在中国境内居住的人和对下落不明或者宣告失踪的人提起的有关身份关系的诉讼,对被采取强制性教育措施或者被监禁的人提起的诉讼,由原告住所地人民人民法院管辖;原告住所地与经常居住地不一致的,由原告经常居住地人民人民法院管辖。

②特殊地域管辖以诉讼标的所在地、法律事实所在地为标准确定管辖法院,也称特别管辖。

《民事诉讼法》规定了十种属于特殊地域管辖的诉讼:(见教材19页共十种)③专属管辖—指法律强制规定某类案件必须由特定的法院管辖,其他法院无权管辖,当事人也不得协议变更的管辖。

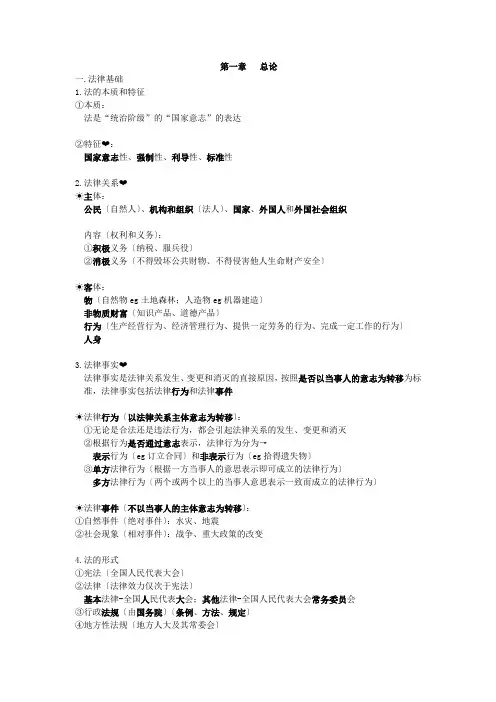

第一章总论一.法律基础1.法的本质和特征①本质:法是“统治阶级”的“国家意志”的表达②特征❤:国家意志性、强制性、利导性、标准性2.法律关系❤☀主体:公民〔自然人〕、机构和组织〔法人〕、国家、外国人和外国社会组织内容〔权利和义务〕:①积极义务〔纳税、服兵役〕②消极义务〔不得毁坏公共财物、不得侵害他人生命财产安全〕☀客体:物〔自然物eg土地森林;人造物eg机器建造〕非物质财富〔知识产品、道德产品〕行为〔生产经营行为、经济管理行为、提供一定劳务的行为、完成一定工作的行为〕人身3.法律事实❤法律事实是法律关系发生、变更和消灭的直接原因,按照是否以当事人的意志为转移为标准,法律事实包括法律行为和法律事件☀法律行为〔以法律关系主体意志为转移〕:①无论是合法还是违法行为,都会引起法律关系的发生、变更和消灭②根据行为是否通过意志表示,法律行为分为→表示行为〔eg订立合同〕和非表示行为〔eg拾得遗失物〕③单方法律行为〔根据一方当事人的意思表示即可成立的法律行为〕多方法律行为〔两个或两个以上的当事人意思表示一致而成立的法律行为〕☀法律事件〔不以当事人的主体意志为转移〕:①自然事件〔绝对事件〕:水灾、地震②社会现象〔相对事件〕:战争、重大政策的改变4.法的形式①宪法〔全国人民代表大会〕②法律〔法律效力仅次于宪法〕基本法律-全国人民代表大会;其他法律-全国人民代表大会常务委员会③行政法规〔由国务院〕〔条例、方法、规定〕④地方性法规〔地方人大及其常委会〕⑤自治法规〔民族自治地方的人民代表大会〕⑥特别行政区的法⑦行政规章〔标准性文件〕部门规章〔国务院所属部委〕;政府规章〔地方人民政府〕⑧国际条约☀法律效力等级:宪法>法律>行政法规>地方性法规>同级地方政府规章5.法的分类①按创制方式和发布形式分:成文法和不成文法〔习惯法〕②按内容、效力和制定程序分:根本法〔宪法〕和普通法③按法的内容分:实体法〔实际内容eg:民法、刑法〕和程序法〔程序方面eg:刑事诉讼〕④按法的空间效力、时间效力或人的效力分:一般法〔普遍适用〕和特别法〔特别群体时间〕⑤按法的主体、调整对象和渊源分:国际法和国内法6.法律部门和法律体系①一个国家的现行法律标准划分为假设干法律部门,由这些法律部门组成的具有内在联系的、互相协调的统一整体即为法律体系②划分标准:法律的调整对象〔即法律调整的社会关系〕③七个主要的法律部门:宪法及宪法相关部门;民法、商法部门;行政法;经济法;社会法;刑法;诉讼和非诉讼程序法7.二.经济仲裁1.经济纠纷的解决途径①平等主体〔横向关系纠纷〕☀仲裁和民事诉讼中选择一种方式解决☀仲裁实行自愿原则,只有双方当事人自愿达成仲裁协议的情况下才能申请仲裁☀有效的仲裁协议可排除法院的管辖权,只有当事人放弃或协议无效时法院才可行使管辖权☀仲裁实行一裁终局的制度②不平等主体☀一般情况下,当事人可直接提起行政诉讼,也可先申请行政复议,复议不服时再进行诉讼☀特殊情况下,eg甲公司对税务机关行为不服时,必须先申请行政复议,复议不服时再进行诉讼2.仲裁适用范围①属于《仲裁法》调整的争议合同纠纷;其他财产权益纠纷②以下纠纷不能提请仲裁:☀与人身有关的婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷☀行政争议③以下仲裁不适用于《仲裁法》,而由别的法律予以调整的:☀劳动争议《劳动争议调解仲裁法》☀农业承包合同纠纷《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》3.仲裁的基本原则①双方自愿②依据事实和法律,公平合理地解决纠纷的原则③独立仲裁原则④一裁终局制度4.仲裁委员会①独立性②组成=1主任+2-4副主任+7-11委员〔其中法律、经贸专家不得少于2/3〕5.仲裁协议①书面形式仲裁的进行以双方当事人自愿达成的书面仲裁协议为条件②内容请求仲裁的意思表达;仲裁事项;选定的仲裁委员会③仲裁协议的无效仲裁协议对“仲裁事项或仲裁委员会”设有约定或者约定不明确的,当事人可以补充协议;达不成补充协议的,仲裁协议无效④有效的仲裁协议在双方当事人发生仲裁协议约定的争议时,任何一方只能将争议提交仲裁,而不能向法院起诉。

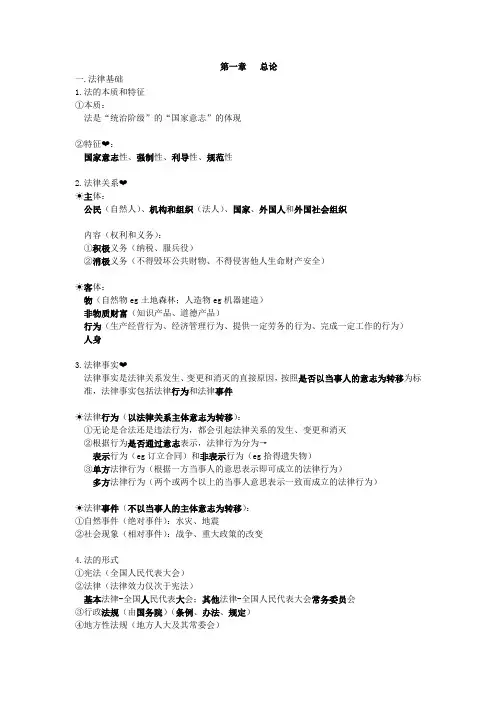

第一章总论一.法律基础1.法的本质和特征①本质:法是“统治阶级”的“国家意志”的体现②特征❤:国家意志性、强制性、利导性、规范性2.法律关系❤☀主体:公民(自然人)、机构和组织(法人)、国家、外国人和外国社会组织内容(权利和义务):①积极义务(纳税、服兵役)②消极义务(不得毁坏公共财物、不得侵害他人生命财产安全)☀客体:物(自然物eg土地森林;人造物eg机器建造)非物质财富(知识产品、道德产品)行为(生产经营行为、经济管理行为、提供一定劳务的行为、完成一定工作的行为)人身3.法律事实❤法律事实是法律关系发生、变更和消灭的直接原因,按照是否以当事人的意志为转移为标准,法律事实包括法律行为和法律事件☀法律行为(以法律关系主体意志为转移):①无论是合法还是违法行为,都会引起法律关系的发生、变更和消灭②根据行为是否通过意志表示,法律行为分为→表示行为(eg订立合同)和非表示行为(eg拾得遗失物)③单方法律行为(根据一方当事人的意思表示即可成立的法律行为)多方法律行为(两个或两个以上的当事人意思表示一致而成立的法律行为)☀法律事件(不以当事人的主体意志为转移):①自然事件(绝对事件):水灾、地震②社会现象(相对事件):战争、重大政策的改变4.法的形式①宪法(全国人民代表大会)②法律(法律效力仅次于宪法)基本法律-全国人民代表大会;其他法律-全国人民代表大会常务委员会③行政法规(由国务院)(条例、办法、规定)④地方性法规(地方人大及其常委会)⑤自治法规(民族自治地方的人民代表大会)⑥特别行政区的法⑦行政规章(规范性文件)部门规章(国务院所属部委);政府规章(地方人民政府)⑧国际条约☀法律效力等级:宪法>法律>行政法规>地方性法规>同级地方政府规章5.法的分类①按创制方式和发布形式分:成文法和不成文法(习惯法)②按内容、效力和制定程序分:根本法(宪法)和普通法③按法的内容分:实体法(实际内容eg:民法、刑法)和程序法(程序方面eg:刑事诉讼)④按法的空间效力、时间效力或人的效力分:一般法(普遍适用)和特别法(特别群体时间)⑤按法的主体、调整对象和渊源分:国际法和国内法6.法律部门和法律体系①一个国家的现行法律规范划分为若干法律部门,由这些法律部门组成的具有内在联系的、互相协调的统一整体即为法律体系②划分标准:法律的调整对象(即法律调整的社会关系)③七个主要的法律部门:宪法及宪法相关部门;民法、商法部门;行政法;经济法;社会法;刑法;诉讼和非诉讼程序法7.二.经济仲裁1.经济纠纷的解决途径①平等主体(横向关系纠纷)☀仲裁和民事诉讼中选择一种方式解决☀仲裁实行自愿原则,只有双方当事人自愿达成仲裁协议的情况下才能申请仲裁☀有效的仲裁协议可排除法院的管辖权,只有当事人放弃或协议无效时法院才可行使管辖权☀仲裁实行一裁终局的制度②不平等主体☀一般情况下,当事人可直接提起行政诉讼,也可先申请行政复议,复议不服时再进行诉讼☀特殊情况下,eg甲公司对税务机关行为不服时,必须先申请行政复议,复议不服时再进行诉讼2.仲裁适用范围①属于《仲裁法》调整的争议合同纠纷;其他财产权益纠纷②下列纠纷不能提请仲裁:☀与人身有关的婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷☀行政争议③下列仲裁不适用于《仲裁法》,而由别的法律予以调整的:☀劳动争议《劳动争议调解仲裁法》☀农业承包合同纠纷《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》3.仲裁的基本原则①双方自愿②依据事实和法律,公平合理地解决纠纷的原则③独立仲裁原则④一裁终局制度4.仲裁委员会①独立性②组成=1主任+2-4副主任+7-11委员(其中法律、经贸专家不得少于2/3)5.仲裁协议①书面形式仲裁的进行以双方当事人自愿达成的书面仲裁协议为条件②内容请求仲裁的意思表达;仲裁事项;选定的仲裁委员会③仲裁协议的无效仲裁协议对“仲裁事项或仲裁委员会”设有约定或者约定不明确的,当事人可以补充协议;达不成补充协议的,仲裁协议无效④有效的仲裁协议在双方当事人发生仲裁协议约定的争议时,任何一方只能将争议提交仲裁,而不能向法院起诉。

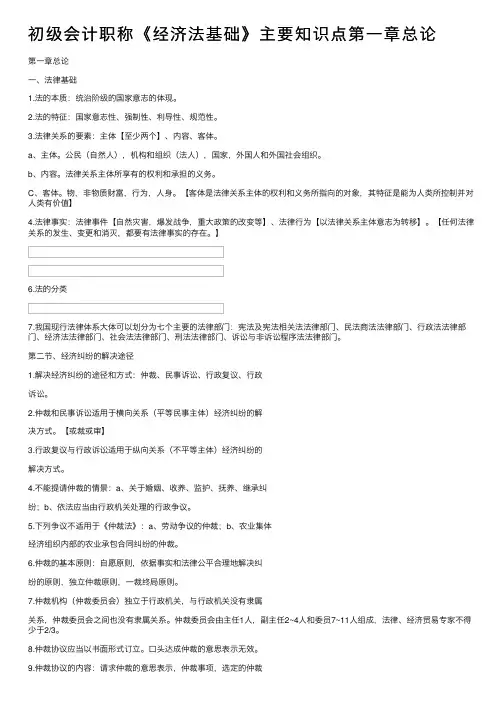

初级会计职称《经济法基础》主要知识点第⼀章总论第⼀章总论⼀、法律基础1.法的本质:统治阶级的国家意志的体现。

2.法的特征:国家意志性、强制性、利导性、规范性。

3.法律关系的要素:主体【⾄少两个】、内容、客体。

a、主体。

公民(⾃然⼈),机构和组织(法⼈),国家,外国⼈和外国社会组织。

b、内容。

法律关系主体所享有的权利和承担的义务。

C、客体。

物,⾮物质财富,⾏为,⼈⾝。

【客体是法律关系主体的权利和义务所指向的对象,其特征是能为⼈类所控制并对⼈类有价值】4.法律事实:法律事件【⾃然灾害,爆发战争,重⼤政策的改变等】、法律⾏为【以法律关系主体意志为转移】。

【任何法律关系的发⽣、变更和消灭,都要有法律事实的存在。

】6.法的分类7.我国现⾏法律体系⼤体可以划分为七个主要的法律部门:宪法及宪法相关法法律部门、民法商法法律部门、⾏政法法律部门、经济法法律部门、社会法法律部门、刑法法律部门、诉讼与⾮诉讼程序法法律部门。

第⼆节、经济纠纷的解决途径1.解决经济纠纷的途径和⽅式:仲裁、民事诉讼、⾏政复议、⾏政诉讼。

2.仲裁和民事诉讼适⽤于横向关系(平等民事主体)经济纠纷的解决⽅式。

【或裁或审】3.⾏政复议与⾏政诉讼适⽤于纵向关系(不平等主体)经济纠纷的解决⽅式。

4.不能提请仲裁的情景:a、关于婚姻、收养、监护、抚养、继承纠纷;b、依法应当由⾏政机关处理的⾏政争议。

5.下列争议不适⽤于《仲裁法》:a、劳动争议的仲裁;b、农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷的仲裁。

6.仲裁的基本原则:⾃愿原则,依据事实和法律公平合理地解决纠纷的原则,独⽴仲裁原则,⼀裁终局原则。

7.仲裁机构(仲裁委员会)独⽴于⾏政机关,与⾏政机关没有⾪属关系,仲裁委员会之间也没有⾪属关系。

仲裁委员会由主任1⼈,副主任2~4⼈和委员7~11⼈组成,法律、经济贸易专家不得少于2/3。

8.仲裁协议应当以书⾯形式订⽴。

⼝头达成仲裁的意思表⽰⽆效。

9.仲裁协议的内容:请求仲裁的意思表⽰,仲裁事项,选定的仲裁委员会。

初级会计职称考试《经济法基础》重点内容导读第⼀章绪论⼀、本章⼤纲(⼀)掌握法和经济法的涵义(⼆)掌握经济纠纷的解决途径(三)熟悉经济法律关系的要素(四)熟悉经济法律关系发⽣、变更和消灭的条件(五)了解法的本质与特征(六)了解法的形式,法律规范、法律部门和法律体系(七)了解法的实施的概念、法律责任⼆、重点与难点第⼀节法和经济法的概念cv⼀、法和法律(⼀)法的本质与特征1.法与法律的概念法是由国家制定或认可,并由国家强制⼒保证实施的,反映着统治阶级意志的规范体系。

法律⼀词,有⼴、狭⼆义,狭义的法律专指拥有⽴法权的国家机关依照⽴法程序制定和颁布的规范性⽂件;⽽⼴义的法律则指法的整体,即国家制定或认可并由国家强制⼒保证实施的各种⾏为规范的总和。

2.法的本质法是统治阶级的国家意志的体现。

3.法的特征(1)法是经过国家制定或认可才得以形成的规范。

(2)法凭借国家强制⼒的保证⽽获得普遍遵⾏的效⼒。

(3)法是确定⼈们在社会关系中的权利和义务的⾏为规范。

(4)法是明确⽽普遍适⽤的规范。

(⼆)法的形式我国法的形式主要有宪法、法律、⾏政法规、地⽅性法规、民族⾃治地⽅的⾃治条例和单⾏条例、特别⾏政区的法、⾏政规章以及国际条约等⼏种。

(三)法律规范、法律部门和法律体系1.法律规范。

通常由假定、处理、制裁三部分构成。

2.法律部门。

我国法律部门主要有:宪法及宪法相关法、民法商法、⾏政法、经济法、社会法、刑法、诉讼与⾮诉讼程序法。

3.法律体系。

⼀个国家的现⾏法律规范分为若⼲法律部门,由这些法律部门组成的具有内在联系的、互相协调的统⼀整体即为法律体系。

⼆、经济法的概念(⼀)经济法的概念经济法是调整因国家对经济活动的管理所产⽣的社会经济关系的法律规范的总称。

(⼆)经济法的调整对象1.市场主体调控关系2.市场运⾏调控关系3.宏观经济调控关系4.社会分配调控关系三、经济法律关系(⼀)经济法律关系的概念经济法律关系是指由经济法律规范规定和调整⽽形成的权利和义务关系。

五、经济纠纷的解决途径仲裁、民事诉讼——适用于横向关系经济纠纷的解决,即平等民事主体的当事人之间发生的经济纠纷;提示:或裁或审关系行政复议、行政诉讼——适用于纵向关系经济纠纷的解决,即不平等主体的当事人之间发生的纠纷,都由行政管理相对人一方提出申请。

提示:复议前置或复议选择。

(一)仲裁1、仲裁的适用范围(1)适用于:平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷。

(2)不适用:①关于婚姻、收养、监护、抚养、继承纠纷;②依法应当由行政机关处理的行政争议。

③劳动争议的仲裁;④农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷的仲裁。

2、仲裁的基本原则(1)自愿原则。

即由双方自愿达成仲裁协议。

没有仲裁协议,一方申请仲裁的,仲裁委员会不予受理。

(2)依据事实和法律,公平合理地解决纠纷的原则。

(3)独立仲裁原则。

即仲裁机关不依附于任何机关而独立存在,仲裁依法独立进行,不受任何行政机关、社会团体和个人的干涉。

(4)一裁终局原则。

即仲裁庭作出的仲裁裁决为终局裁决。

裁决作出后,当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的,仲裁委员会或者人民法院不予受理。

3、仲裁机构——仲裁委员会(1)仲裁委员会性质:民间性组织。

独立于行政机关,与行政机关没有隶属关系。

仲裁委员会之间也没有隶属关系。

(2)仲裁委员会组成:由主任1人、副主任2~4人和委员7~11人组成。

仲裁委员会的组成人员中,法律、经济贸易专家不得少于2/3。

(3)仲裁委员会设立:在直辖市和省、自治区人民政府所在地的市设立,也可以根据需要在其他设区的市设立,不按行政区划层层设立。

4、仲裁协议(1)仲裁协议的形式:书面形式,口头形式无效。

(2)仲裁协议的内容:①请求仲裁的意思表示;②仲裁事项;③选定的仲裁委员会。

【提示】仲裁协议对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确的,当事人可以补充协议:达不成补充协议的,仲裁协议无效。

5、仲裁协议的效力(1)仲裁协议独立存在,合同的变更、解除、终止或者无效,不影响仲裁协议的效力。

2024年初级会计职称《经济法基础》第一章总论2024年初级会计职称《经济法基础》第一章总论第一章总论一、考试概述初级会计职称考试《经济法基础》科目第一章总论主要涉及法律基础、会计法律制度、税法制度等内容。

在考试中,本章通常会涉及一些基本概念和理论,考生需要理解并能够在实际案例中运用。

二、考试要点1、法律基础:了解法律的概念、特征、渊源、作用,以及法律关系、法律事实等基本概念。

2、会计法律制度:掌握会计法律制度的概念、特征,以及会计法规的制定权限和制定程序。

了解会计工作的管理体制,以及会计档案管理、会计人员职业道德等有关规定。

3、税法制度:了解税法的概念、基本要素和原则,掌握税收法律关系、税法要素、税种分类等基本内容,熟悉各税种税率、税目的规定,了解税收征收管理法的基本内容。

三、考试题型与分值占比本章考试题型包括单选题、多选题和判断题,分值占比约为10%。

四、考试难度与对策本章考试难度相对较低,考生需要重点掌握相关概念和理论,并能够运用这些知识解决实际问题。

建议考生在复习时加强对基础知识的理解和记忆,同时结合实际案例进行练习,提高对知识的运用能力。

五、历年考题分析历年考题中,本章主要考察法律基础、会计法律制度和税法制度的基本概念和理论,以及相关知识的实际运用。

建议考生在复习时结合历年考题进行分析和练习,加深对知识点的理解和掌握。

六、重点难点突破1、法律关系:理解法律关系的概念和构成要素,掌握法律关系的产生、变更和终止。

2、会计法律制度:掌握会计法规的制定权限和制定程序,了解会计工作的管理体制和会计人员职业道德。

3、税法制度:掌握各税种税率、税目的规定,了解税收征收管理法的基本内容。

七、知识点思维导图为了帮助考生更好地理解和掌握本章内容,我们将本章知识点整理成思维导图,方便考生进行复习和回顾。

八、本章总结本章主要介绍了法律基础、会计法律制度和税法制度的基本概念和理论,以及相关知识的实际运用。

考生需要重点掌握相关概念和理论,并能够运用这些知识解决实际问题。

第一章法律基本原理考点一:法律规范【例题1·多选题】按照法律规范的性质和调整方式分类,下列选项中不属于确定性规范的有()。

A.《企业国有资产法》规定,国务院国有资产监督管理机构负责企业国有资产基础管理,起草国有资产管理的法律法规草案,制定有关规章、制度,依法对地方国有资产管理工作进行指导和监督B.《公司法》规定,公司发行公司债券应当符合《证券法》规定的发行条件与程序C.《中外合作经营企业法》规定,合作企业的注册资本与投资总额的比例,参照中外合资经营企业注册资本与投资总额比例的有关规定执行D《合伙企业法》规定,合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额时,须经全体合伙人一致同意,除合伙协议另有约定【答案】ABC【解析】本题考核法律规范的种类。

确定性规范是指内容已经完备明确,无须再援引或参照其他规范来确定其内容的法律规范。

非确定性规范是指没有明确具体的行为模式或法律后果,而需要引用其他法律规范来说明或补充的规范,具体包括委任性规范与准用性规范。

选项A属于委任性规范;选项BC属于准用性规范。

【例题2·单选题】根据我国《票据法》规定:“票据金额、日期、收款人名称不得更改,更改的票据无效”。

该法律规范属于()。

A.任意性规范B.命令性规范C.禁止性规范D.确定性规范【答案】C【解析】本题考核禁止性规范。

命令性规范是指人们必须或应当作出某种行为的规范;禁止性规范是禁止人们作出一定行为的规范。

【例题3·多选题】下列规范性用语中属于命令性规范的是()。

A.公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任B.当事人订立买卖合同可以采取书面形式、口头形式或其他形式C.公司应当依法设置会计账簿D.汇票上必须记载确定的金额【答案】ACD【解析】本题考核法律规范的分类。

命令性规范是指规定人们的积极义务,即人们必须或应当作出某种行为的规范。

第一章总论本章考情分析在最近3年的考试中,本章的平均分值为13分,2011年的分值为13分,题型全部为客观题。

2012年教材对本章内容未进行调整。

本章考点较多,大多数考点需要死记硬背。

在2012年的考试中,本章分值估计在13分左右。

最近3年题型题量分析本章重点、难点1、法律关系的构成要素2、经济纠纷的解决途径本章易错考点1、法律关系的客体2、法律事实3、仲裁适用的范围4、仲裁协议的效力5、民事诉讼的适用范围、诉讼管辖、诉讼时效6、行政复议范围、复议程序本章识记性的内容1、法的形式2、仲裁的适用范围、仲裁协议的内容3、民事诉讼的适用范围、特殊地域管辖、特别诉讼时效4、行政复议的范围、复议机关5、行政诉讼的适用范围、诉讼管辖6、行政处罚的种类7、刑事责任本章主要内容一、法的本质与特征(一)法的本质:统治阶级意志的体现—统治阶级整体意志的体现—被封为法律的统治阶级意志的体现。

(二)法的特征1、国家意志性—国家制定或认可;2、强制性—凭借国家强制力保证实施;3、利导性—确定人们的权利和义务;4、规范性——明确而普遍适用。

【例题】关于法的本质与特征的下列表述中,正确的是()。

A.法由统治阶级的物质生活条件所决定B.法体现的是统治阶级的整体意志和根本利益C.法是由国家制定或认可的行为规范D.法由国家强制力保障其实施【答案】ABCD(2009年)二、法律关系的构成要素(一)主体:1、公民(自然人):个体户、农户、合伙人2、机构和组织:国家机关、企事业单位、政党和社会团体3、国家(特殊情况下)4、外国人及外国社会组织:外国人、无国籍人、外国社会组织。

【例题】下列各项中,可以成为法律关系主体的有()A.国有企业B.集体企业C.合伙企业D.个人独资企业【答案】ABCD (2010年)(二)内容:即权利和义务。

1、权利:是指法律关系主体依法享有的权益,表现为权利享有者依照法律规定具有的自主决定作出或者不作出某种行为、要求他人作出或者不作出某种行为的自由。

如公民依法享有继承权,可以接受继承,也可以放弃继承。

2、义务:是指法律关系主体依照法律规定所担负的必须作出某种行为或者不得作出某种行为的负担或约束。

义务主体可以积极的作为方式去履行义务,如纳税、服兵役等。

也可以消极的不作为方式去履行义务,如不得毁坏公共财物,不得侵害他人生命财产安全等。

3、两者的关系:(1)相对性:没有无义务的权利,也没有无权利的义务。

在大多数民商法律关系中,各方主体都既享有权利,又承担义务。

也就是说,任何一方既是权利主体,也是义务主体。

(2)对等性:法律地位平等、权利与义务的内容对等或不对等。

(三)客体:是指法律关系主体的权利和义务所共同指向的对象。

包括:1、物:包括自然物、人造物、货币及有价证券;不包括:阳光、空气、自然灾害等。

2、非物质财富:包括知识产品和道德产品。

(1)知识产品:包括著作、发现、发明、设计等,知识产品本身没有实物形态,但通常有物质载体,如证书、书籍、录像、录音等。

(2)道德产品:包括荣誉称号、嘉奖表彰、体育比赛的名次等。

3、行为。

包括积极行为和消极行为。

如生产经营行为、经济管理行为、完成一定工作的行为和提供一定劳务的行为等。

4、人身。

人身是由各个生理器官组成的生理整体(有机体)。

注意以下几点:(1)活人的整个身体,不得视为法律上的“物”,不能作为物权、债权和继承权的客体,禁止贩卖或拐卖人口,禁止买卖婚姻;(2)权利人对自己的人身不得进行违法或者有伤风化的活动,不得滥用人身或自践人身和人格,如卖淫、自杀、自残行为就属于违法或法律不提倡的行为;(3)对人身行使权利时必须依法进行,不得超出法律授权的界限,如有监护权的父母不得虐待未成年子女的人身。

【例题】下列各项中,可以成为我国经济法律关系客体的有()A.自然人B.发明专利C.劳务D.物质资料【答案】BCD (2009年)三、法律事实——法律关系发生、变更和消灭的原因。

包括:(一)法律事件——是指不以当事人的主观意志为转移的,能够引起法律关系发生、变更和消灭的法定情况或者现象。

包括:1、绝对事件——由自然现象引起的事实。

例如:地震、洪水、台风、森林大火等不因人的因素造成的自然灾害。

2、相对事件——由社会现象引起的事实。

例如:战争、重大政策的改变等。

(二)法律行为——是指以法律关系主体意志为转移,能够引起法律后果,即引起法律关系发生、变更和消灭的人们有意识的活动。

它是引起法律关系发生、变更和消灭的最普遍的法律事实。

包括:1、合法行为与违法行为。

【提示】不是只有合法行为才可以引起法律关系发生、变更或消灭。

2、积极行为(作为)与消极行为(不作为)。

3、(意思)表示行为与非表示行为。

4、单方行为与多方行为。

5、要式行为与非要式行为。

6、自主行为与代理行为。

【例题】下列各项中,能够引起法律关系发生、变更和消灭的事实有()。

A.自然灾害B.公民死亡C.签订合同D.提起诉讼【答案】ABCD(2011年)【解析】选项A和B属于法律事实中的法律事件;选项C和D是属于法律事实中的法律行为。

四、法的形式和分类(一)法的形式1、宪法——全国人民代表大会制定,是国家的根本大法,具有最高的法律效力。

2、法律——全国人民代表大会及其常务委员会制定颁布的规范性文件。

其法律效力和地位仅次于宪法。

3、行政法规——国务院制定、发布的规范性文件。

其法律效力和地位仅次于宪法和法律,高于地方性法规。

4、地方性法规——省、自治区、直辖市的人大及其常委会在与宪法、法律和行政法规不相抵触的前提下,可以根据本地区情况制定、发布规范性文件。

其效力不超出本行政区域范围。

5、自治法规。

6、特别行政区的法。

7、行政规章——国务院各部委,省、自治区、直辖市人民政府,省、自治区人民政府所在地的市和国务院批准的较大的市以及某些经济特区市的人民政府,在其职权范围内依法制定、发布的规范性文件。

行政规章分为部门规章(也称部委规章)和政府规章(也称地方规章)两种。

部门规章的地位低于宪法、法律、行政法规,不得与其相抵触。

政府规章除不得与宪法、法律和行政法规相抵触以外,还不得与上级和同级地方性法规相抵触。

行政规章在法院审理行政案件时仅起参照作用。

8、国际条约。

【例题】下列法的形式中,由国家最高权力机关制定,规定国家基本制度和根本任务,具有最高法律效力,属于国家根本大法的是()。

A.《中华人民共和国宪法》B.《中华人民共和国民法通则》C.《中华人民共和国刑法》D.《中华人民共和国物权法》【答案】A(2011年)【例题】下列法的形式中,由全国人民代表大会及其常务委员会经一定立法程序制定颁布,调整国家、社会和公民生活中基本社会关系的是()A.宪法B.法律C.行政法规D.行政规章【答案】B(2010年)(二)法的分类1、根据法的创制方式和发布形式:成文法和不成文法(习惯法)2、根据法的内容、效力和制定程序:根本法(宪法)和普通法3、根据法的内容:实体法和程序法4、根据法的空间效力、时间效力或者对人的效力:一般法和特别法5、根据法的主体、调整对象和渊源:国际法和国内法6、根据法律运用的目的:公法和私法【例题】下列对法所作的分类中,以法的创制方式和发布形式为依据进行分类的是()。

A.成文法和不成文法B.根本法和普通法C.实体法和程序法D.一般法和特别法【答案】A(2011年)【解析】选项B是根据法的内容、效力和制定程序所作的分类;选项C是根据法的内容所作的分类;选项D是根据法的空间效力、时间效力或对人的效力所作的分类。

五、经济法的概念与调整对象(一)经济法的概念经济法是调整宏观经济调控关系和市场规制关系的法律规范的总称。

(二)经济法的调整对象1、宏观经济调控关系:包括计划调控关系、财政调控关系、金融调控关系。

2、市场规制关系:包括反垄断、反不正当竞争。

六、经济纠纷的解决途径一、经济纠纷解决的途径和方式。

在我国,解决经济纠纷的途径和方式主要有仲裁、民事诉讼、行政复议、行政诉讼。

但适用的范围不同。

仲裁、民事诉讼——适用于横向经济纠纷的解决,即平等民事主体的当事人之间发生的经济纠纷;【提示】:或裁或审关系行政复议、行政诉讼——适用于纵向经济纠纷的解决,即不平等主体的当事人之间发生的纠纷,都由行政管理相对人一方提出申请。

【提示】:复议前置或复议选择(一)仲裁1、仲裁的适用范围(1)适用于:平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷。

(2)不适用:①关于婚姻、收养、监护、抚养、继承纠纷;②依法应当由行政机关处理的行政争议;③劳动争议的仲裁;④农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷的仲裁。

2、仲裁的基本原则(1)自愿原则。

即由双方自愿达成仲裁协议。

没有仲裁协议,一方申请仲裁的,仲裁委员会不予受理。

(2)合法合理原则。

即依据事实和法律,公平合理地解决纠纷的原则。

(3)独立仲裁原则。

即仲裁机关不依附于任何机关而独立存在,仲裁依法独立进行,不受任何行政机关、社会团体和个人的干涉。

(4)一裁终局原则。

即仲裁庭作出的仲裁裁决为终局裁决。

裁决作出后,当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向法院起诉的,仲裁委员会或者法院不予受理。

3、仲裁机构——仲裁委员会(1)仲裁委员会性质:民间性组织。

独立于行政机关,与行政机关没有隶属关系。

仲裁委员会之间也没有隶属关系。

(2)仲裁委员会组成:由主任1人、副主任2~4人和委员7~11人组成。

仲裁委员会的组成人员中,法律、经济贸易专家不得少于2/3。

(3)仲裁委员会设立:在直辖市、和省、自治区人民政府所在地的市设立,也可以在设区的市设立,不按行政区划层层设立。

【例题】(2009年)当事人申请仲裁,必须按照级别管辖和地域管辖的规定选择仲裁委员会。

()【答案】×【解析】仲裁委员会不按照行政区划层层设立,由双方当事人自愿选择仲裁委员会,不受级别管辖和地域管辖的规定。

4、仲裁协议(1)仲裁协议的形式:书面形式,口头形式无效(2)仲裁协议的内容:①请求仲裁的意思表示;②仲裁事项;③选定的仲裁委员会。

【提示】仲裁协议对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确的,当事人可以补充协议:达不成补充协议的,仲裁协议无效。

5、仲裁协议的效力(1)仲裁协议独立存在,合同的变更、解除、终止或者无效,不影响仲裁协议的效力。

(2)当事人对仲裁协议的效力有异议的,可以请求仲裁委员会作出决定或者请求法院作出裁定。

一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求法院作出裁定的,由法院裁定。

【提示】:当事人对仲裁协议的效力有异议,应当在仲裁庭首次开庭前提出。

【例题】(2010年)甲、乙发生合同纠纷,继而对双方事先签订的仲裁协议效力发生争议。

甲提请丙仲裁委员会确认仲裁协议有效,乙提请丁法院确认仲裁协议无效。

关于确定该仲裁协议效力的下列表述中,符合法律规定的是()。