7第七章常见的不良地质现象

- 格式:ppt

- 大小:5.53 MB

- 文档页数:109

论常见的不良地质现象(专业:土木工程)摘要:不良地质现象是由于地质作用或人类活动所引起的各种对工程建设不利或有不良影响的地质现象。

本文论述了崩塌、滑坡、泥石流、岩溶等几种常见的不良地质现象,指出防治不良影响的重要性。

关键词:不良地质现象;崩塌;滑坡;泥石流;岩溶引言不良地质现象对人类的生产生活息息相关,了解掌握不良地质现象的形成、发生、危害及相应的防治方法,运用专业知识,科学合理地减少不良地质现象的发生,保证人们的生命财产安全。

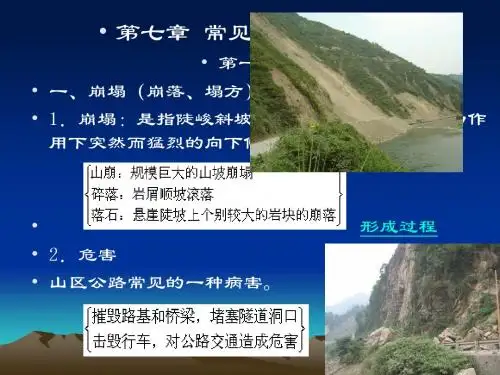

一、崩塌崩塌是指在陡峻的斜坡上,巨大岩块在重力作用下突然而猛烈地向下倾倒、翻滚、崩落的现象。

崩塌经常发生在山区陡峭的山坡上,有时也发生在高陡的路堑边坡上。

崩塌是山区公路常见的一种病害现象。

它来势迅猛,常可摧毁路基和桥梁,堵塞隧道洞门,击毁行车,对公路交通造成直接危害[1]。

1、崩塌形成条件及因素(1)地形条件:高陡斜坡。

一般高度大于30m,坡度大于45°,多数在55°-75°之间。

(2)岩性条件:坚硬的岩石,具有较大的抗剪强度和抗风化能力形成高峻的斜坡,在外来因素下,一旦稳定性遭到破坏,就会产生崩塌现象。

(3)构造条件:当各种构造面,如岩层层面、断层面、错动面、节理面等或软弱夹层倾向临空面且倾角较陡时,往往会构成崩塌的依附面。

(4)其他自然因素:强烈风化;冻融循环;植物根系的楔入,暴雨、久雨或强震后。

(5)人为因素:不合理的工程活动,路堑的开挖、边坡过陡、无坡面防护、不当爆破等。

2、崩塌的危害崩塌会使建筑物,有时甚至使整个居民点遭到毁坏,使公路和铁路被掩埋。

由崩塌带来的损失,不单是建筑物毁坏的直接损失,并且常因此而使交通中断,给运输带来重大损失。

崩塌有时还会使河流堵塞形成堰塞湖,这样就会将上游建筑物及农田淹没,在宽河谷中,由于崩塌能使河流改道及改变河流性质,而造成急湍地段。

对人们的生命财产安全都有危害。

3、崩塌的防治[2](1)遮挡:即遮挡斜坡上部的崩塌物。

常见不良地质现象教案教案讲稿【旧课复习】在第6章⾥我们分析了对岩体进⾏了分级,影响岩体完整程度及坚硬程度的影响因素。

本章我们将进⼊不良地质作⽤的研究。

【新课导⼊】在第⼀章⾥⾯我们学习了地质作⽤包括内⼒作⽤和外⼒作⽤,那么同学们是否还记得这两种作⽤之间的区别呢?风化作⽤是属于内⼒作⽤还是外⼒作⽤呢?【教学内容】第7章常见地质作⽤与不良地质现象7.1风化作⽤7.1.1 风化作⽤及其类型地壳表层岩⽯、矿物在地表的物理和化学环境作⽤下,都会逐渐发⽣疏松、崩解和化学成份的改变,变成⼤⼩不等的岩屑和⼟层。

岩⽯发⽣的这种物理、化学的变化称为风化。

引起岩⽯变化的作⽤称为风化作⽤。

风化作⽤:在地表或近地表的环境中,由于温度变化、⼤⽓、⽔和⽔溶液及⽣物作⽤等因素的影响下,使岩⽯在原地遭受破坏的过程。

1、物理风化作⽤在地表或接近地表条件下,岩⽯、矿物在原地产⽣的机械破碎⽽不改变其化学成分的过程。

常见的有温差风化、冰劈作⽤和盐类的结晶与潮解作⽤。

2、化学风化作⽤地表或接近地表条件下,岩⽯、矿物在原地发⽣化学变化⽽分解并产⽣新物质的过程。

a、溶解作⽤:岩⽯中矿物溶解于⽔⽽产⽣分解和碳酸化的作⽤岩⽯中可溶性矿物被⽔溶解带⾛,岩⽯的孔隙度增⼤,硬度降低。

b、氧化作⽤:矿物与⼤⽓或⽔中的游离态氧发⽣反应,⽣成氧化物的作⽤。

氧化作⽤所能达到的地带,称为氧化带,深度随岩⽯性质、裂隙发育程度和地下⽔情况⽽异。

c、⽔化作⽤:⽔分⼦结合到矿物晶格中的作⽤。

⽔化作⽤常增⼤矿物体积,对围岩产⽣压⼒,促使其破裂;同时也造成矿物的硬度降低,削弱了岩⽯的抗风化的能⼒。

d、⽔解作⽤:在⽔中电离的矿物阴离⼦或阳离⼦与H2O离解成的H+和OH-相互结合,⽣成难电离的弱电解质的过程。

⽔解作⽤反应不可逆,通常是⽔中的H+置换矿物中碱⾦属离⼦,因此,发⽣⽔解作⽤的矿物主要是弱酸强碱盐组成的矿物。

⽔解作⽤导致矿物分解和岩⽯破坏,在表⽣地球化学中具有重要意义。

3、⽣物风化作⽤⽣物对岩⽯、矿物产⽣的破坏作⽤。

1.什么是滑坡?野外识别和防治措施?答:斜坡上大量岩土体在重力的作用下,沿着一定的滑动面整体向下滑动的现象,称为滑坡。

野外识别:(1)地形地物标志。

如圈椅状地形、双沟同源、醉林和马刀树等。

(2)地层构造标志。

滑坡范围内的地层整体性常因滑动而破坏,有扰乱松动现象;层位不连续;岩层产状发生明显的变化;构造不连续等。

(3)水文地质标志。

如潜水位不规则、无一定流向,斜坡下部有成排泉水溢出等。

防治措施:(1)排水(地表排水和地下排水)。

(2)力学平衡法(如在滑坡体下部修筑挡土墙、抗滑片石垛、抗滑桩等)。

(3)改善滑动面的土(石)性质(如焙烧、电渗排水、压浆及化学加固等)。

2.简述影响滑坡的因素。

答:影响滑坡的因素:岩性、构造、水、风化作用、降雨、人类不合理的切坡或坡顶加载、地表水对坡脚的冲刷以及地震等。

3. 泥石流形成的基本条件是什么?答:泥石流的形成和发展,与流域的地质、地形和水文气象条件有密切关系,同时也受人类经济活动的影响。

(1)地质条件,凡是泥石流发育的地方,都是岩性较弱,风化强烈,地质构造复杂,褶皱、断裂发育,新构造运动强烈,地震平繁的地区;(2)地形条件,泥石流流域的地形特征,是山高谷深,地形陡峻,沟床纵坡大;(3)水文气象条件,水既是泥石流的组成部分之一,也是泥石流活动的基本动力和触发条件;(4)人类活动的影响,良好的植被可减弱剥蚀的过程,延缓迳流汇集,防止冲刷,保护坡面。

相反,乱砍滥伐、矿山剥土、工程废渣处理不当等,都可能导致泥石流的发生。

4. 简述泥石流的发育特点及基本防治措施。

答:发育特点:(1)周期性;(2)区域性。

防治措施:(1)水土保持(2)跨越(3)排导(4)滞流与拦截。

5.何谓岩溶?岩溶作用的发生须具有哪些基本条件及其在垂直方向的分布规律。

答:凡是以地下水为主、地表水为辅,以化学过程为主、机械过程为辅的对可溶性岩石的破坏和改造作用都叫岩溶作用,岩溶作用及其所产生的水文现象和地貌现象统称岩溶。

7.2.7、不良地质

经工程地质调绘调查,沿线不良地质现象为泥石流、边沟水侵蚀造成路面坑槽路基沉陷等。

(1)泥石流

全段内泥石流类型主要为沟谷主泥石流。

泥石流以稀性泥石流为主对公路的破坏以淤塞桥涵、路面及冲毁路基、河床上涨为主。

经调查发现,全线有19处泥石流地段,既有老路已设置有桥梁、2.5米跨径以上的涵洞,目前排洪能力不足,对公路的危害程度为中等。

本次设计根据现场河沟及最大洪水位,查阅相关资料,对现有道路19处易形成泥石流的沟谷,玩场核对,确定合理的处治措施,其设计主要在相应位置处拆除重建大跨径涵洞,拆除老桥,新家较大跨径桥梁等措施,使泥石流以最快速度通过构造物,减小对路基造成的危害。

( 2)、边沟水侵蚀造成路面坑槽路基沉陷病害

全线共有路面坑槽2处、路基翻浆13处、路基沉陷1处,以上路段受边沟渠水的常年侵蚀,加之行车荷载的作用,路基出现翻浆、路面坑槽、路基沉陷病害。

本次设计对16处路段采取换填50cm砂砾,完善路基排水系统处治方案,能保证路基稳定。