一、解放区的土地改革⒈土地改革的背景⒉《中国土地法大纲》

- 格式:ppt

- 大小:3.27 MB

- 文档页数:5

《土地改革》讲义一、土地改革的背景在旧中国,封建土地制度长期占据主导地位,广大农民深受其苦。

土地高度集中在少数地主手中,而大多数农民则少地甚至无地,只能租种地主的土地,承受着沉重的地租和苛捐杂税。

这种不合理的土地制度严重束缚了农业生产力的发展,导致农民生活贫困,农村经济凋敝。

为了改变这种状况,满足农民对于土地的渴望,解放农村生产力,促进农业发展和社会进步,土地改革成为了历史的必然选择。

二、土地改革的进程土地改革在新中国成立后逐步展开。

首先,在一些已经解放的地区进行了试点,积累了经验。

随后,在全国范围内大规模推进。

在土地改革过程中,政府制定了一系列政策和法规,保障改革的顺利进行。

例如,明确了土地的分配原则,即按照人口平均分配土地,使广大农民都能获得属于自己的土地。

同时,还组织了工作队深入农村,宣传土地改革的政策,发动群众,帮助农民解决实际问题。

广大农民积极参与,形成了轰轰烈烈的土地改革运动。

三、土地改革的政策和措施1、没收地主的土地和财产将地主阶级占有的大量土地和生产资料没收,分配给无地少地的农民。

2、划分阶级成分根据家庭的土地占有情况、剥削程度等因素,将农村人口划分为地主、富农、中农、贫农、雇农等不同阶级成分。

3、分配土地按照人口平均分配土地,确保农民都能拥有自己的耕地。

4、颁发土地证给农民颁发土地证,明确土地的所有权和使用权,使农民的土地权益得到法律保障。

四、土地改革的意义1、经济方面(1)极大地提高了农民的生产积极性,解放了农村生产力。

农民拥有了自己的土地,更加用心地耕种,农业生产得到迅速发展。

(2)促进了农村经济的繁荣,为国家的工业化建设提供了有力的支持。

2、社会方面(1)铲除了封建剥削制度,使农民在经济上和政治上翻了身,成为土地的主人。

(2)巩固了工农联盟,加强了人民民主专政的基础。

3、政治方面(1)为中国的社会主义革命和建设奠定了坚实的基础。

(2)使广大农民更加坚定地拥护中国共产党的领导,增强了党的执政基础。

第24课人民解放战争的胜利课前自主预习知识点1 解放区的土地改革1.背景:抗日战争胜利后,中国共产党适时调整了土地政策,将抗战时期的减租减息政策改为实行耕者有其田的土地政策。

2.颁布《中国土地法大纲》:1947年,中国共产党召开全国土地会议,颁布《中国土地法大纲》。

规定:没收地主土地,废除封建剥削的土地制度,实行耕者有其田,按照农村人口平均分配土地。

3.制定土地改革总路线:依靠贫雇农,团结中农,有步骤地、有分别地消灭封建性剥削的土地制度,发展农业生产。

4.结果:根据土地改革总路线和《中国土地法大纲》规定,各个解放区先后开展了土地改革运动。

在中国共产党的领导下,经过艰苦的工作和斗争,解放区的广大农民分得了土地、房屋、粮食和衣物。

5.意义:解放区的土地改革,使农村的阶级关系和土地占有状况发生了根本性变化,激发了农民革命和生产的积极性。

翻身农民踊跃参军参战,为人民解放战争的胜利提供了重要的人力、物力保障。

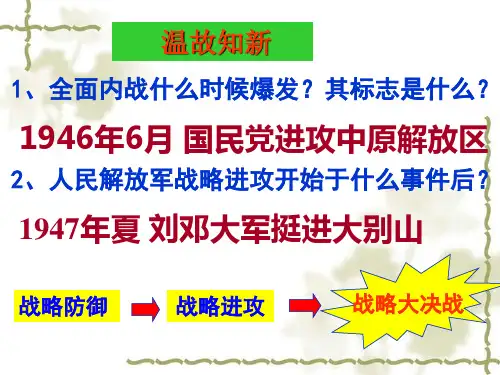

知识点2 三大战役和南京解放6.千里挺进大别山:1947年夏,刘伯承、邓小平率领晋冀鲁豫解放军主力,在山东西南强渡黄河天险,千里挺进大别山,直接威胁到南京、武汉,揭开了人民解放军战略进攻的序幕。

7.三大战役(1)辽沈战役:1948年9月,辽沈战役打响。

林彪、罗荣桓指挥东北人民解放军首先攻占辽宁锦州,一举切断了敌人向关内的退路。

随后,攻占长春、沈阳,解放东北全境。

(2)淮海战役:1948年11月,中原野战军与华东野战军在刘伯承、陈毅、邓小平、粟裕、谭震林等指挥下,在以徐州为中心的广大地区发起淮海战役,歼灭大量敌军。

到1949年1月,淮海战役胜利结束,解放了长江中下游以北的广大地区。

(3)平津战役:几乎与淮海战役同时,东北人民解放军挥师入关,与聂荣臻指挥的华北人民解放军共同发起平津战役。

解放军将国民党军分割包围在北平、天津和张家口等孤城,并武力攻占张家口、天津,威逼北平。

北平国民党守军总司令傅作义在中国共产党的争取下,接受和平改编。

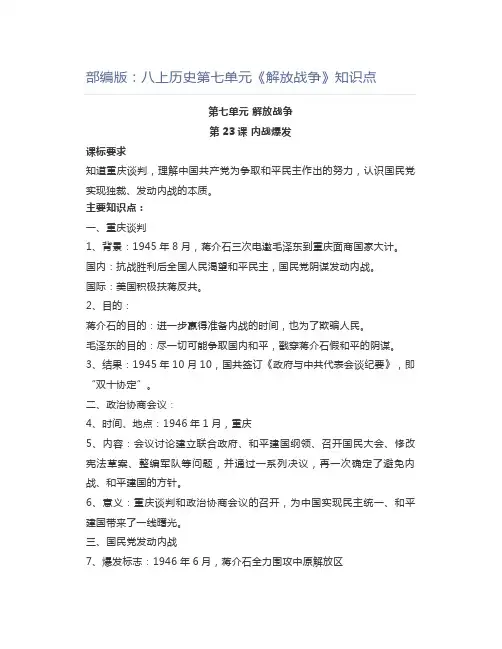

部编版:八上历史第七单元《解放战争》知识点第七单元解放战争第23课内战爆发课标要求知道重庆谈判,理解中国共产党为争取和平民主作出的努力,认识国民党实现独裁、发动内战的本质。

主要知识点:一、重庆谈判1、背景:1945年8月,蒋介石三次电邀毛泽东到重庆面商国家大计。

国内:抗战胜利后全国人民渴望和平民主,国民党阴谋发动内战。

国际:美国积极扶蒋反共。

2、目的:蒋介石的目的:进一步赢得准备内战的时间,也为了欺骗人民。

毛泽东的目的:尽一切可能争取国内和平,戳穿蒋介石假和平的阴谋。

3、结果:1945年10月10,国共签订《政府与中共代表会谈纪要》,即“双十协定”。

二、政治协商会议:4、时间、地点:1946年1月,重庆5、内容:会议讨论建立联合政府、和平建国纲领、召开国民大会、修改宪法草案、整编军队等问题,并通过一系列决议,再一次确定了避免内战、和平建国的方针。

6、意义:重庆谈判和政治协商会议的召开,为中国实现民主统一、和平建国带来了一线曙光。

三、国民党发动内战7、爆发标志:1946年6月,蒋介石全力围攻中原解放区8、全面进攻:1946年10月,国民党军队占领张家口,全面进攻达到最高峰。

9、重点进攻:1947年3月,国民党全面进攻被粉碎,开始对陕北解放区与山东解放区发动重点进攻。

三、解放区军民的自卫反击10、指导理论:毛泽东提出“一切反动派都是纸老虎”的著名论断。

11、战术:自卫反击战。

以运动战为主要方式,以歼灭敌人有生力量为主要目标,集中优势兵力各个歼灭敌人。

13、结果:解放军军民经过自卫反击战,粉碎国民党军全面进攻;14、重点进攻:①毛泽东、周恩来等率领中共中央和解放军总部主动撤出延安,转战陕北;②彭德怀率西北野战军取得青化砭、沙家店等战役的胜利,粉碎国民党军队对陕北的重点进攻;③华东野战军在山东孟良崮消灭国民党王牌主力整编第七十四师,打退了敌人对山东解放区的重点进攻。

第24课人民解放战争的胜利课标要求1、了解中共中央转战陕北和刘邓大军挺进大别山的史实;知道辽沈、淮海、平津三大战役和南京解放。

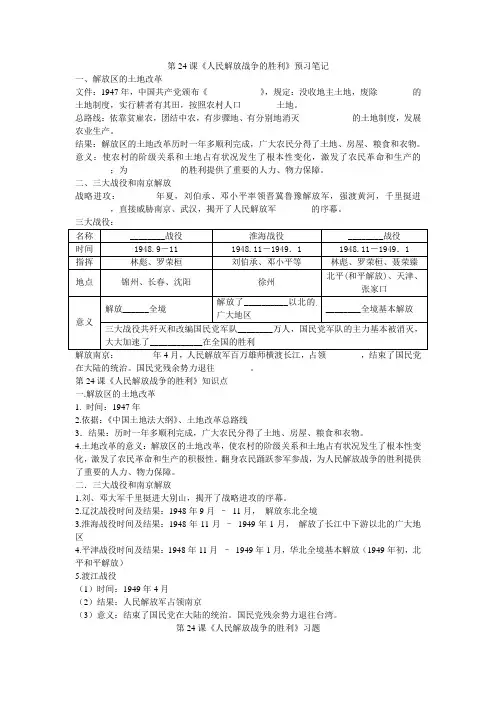

第24课《人民解放战争的胜利》预习笔记一、解放区的土地改革文件:1947年,中国共产党颁布《____________》,规定:没收地主土地,废除________的土地制度,实行耕者有其田,按照农村人口________土地。

总路线:依靠贫雇农,团结中农,有步骤地、有分别地消灭____________的土地制度,发展农业生产。

结果:解放区的土地改革历时一年多顺利完成,广大农民分得了土地、房屋、粮食和衣物。

意义:使农村的阶级关系和土地占有状况发生了根本性变化,激发了农民革命和生产的________;为____________的胜利提供了重要的人力、物力保障。

二、三大战役和南京解放战略进攻:________年夏,刘伯承、邓小平率领晋冀鲁豫解放军,强渡黄河,千里挺进________,直接威胁南京、武汉,揭开了人民解放军________的序幕。

名称________战役淮海战役________战役时间1948.9-11 1948.11-1949.1 1948.11-1949.1指挥林彪、罗荣桓刘伯承、邓小平等林彪、罗荣桓、聂荣臻地点锦州、长春、沈阳徐州北平(和平解放)、天津、张家口意义解放______全境解放了__________以北的广大地区________全境基本解放三大战役共歼灭和改编国民党军队________万人,国民党军队的主力基本被消灭,大大加速了____________在全国的胜利在大陆的统治。

国民党残余势力退往________。

第24课《人民解放战争的胜利》知识点一.解放区的土地改革1. 时间:1947年2.依据:《中国土地法大纲》、土地改革总路线3.结果:历时一年多顺利完成,广大农民分得了土地、房屋、粮食和衣物。

4.土地改革的意义:解放区的土地改革,使农村的阶级关系和土地占有状况发生了根本性变化,激发了农民革命和生产的积极性。

翻身农民踊跃参军参战,为人民解放战争的胜利提供了重要的人力、物力保障。

⼋年级历史上册第24课⼈民解放战争的胜利知识梳理新⼈教版第七单元第24课⼈民解放战争的胜利知识点1 解放区的⼟地改⾰1.⼟地政策:抗⽇战争胜利后,中国共产党适时调整了⼟地政策,将抗战时期的减租减息政策改为实⾏耕者有其⽥的⼟地政策。

2.指导纲领:1947年,中国共产党召开全国⼟地会议,颁布《中国⼟地法⼤纲》。

⼤纲规定:没收地主⼟地,废除封建剥削的⼟地制度,实⾏耕者有其⽥,按照农村⼈⼝平均分配⼟地。

3.⼟地改⾰总路线:依靠贫雇农,团结中农,有步骤地、有分别地消灭封建性剥削的⼟地制度,发展农业⽣产。

4.开展情况:各个解放区先后开展了⼟地改⾰运动。

解放区的⼟地改⾰历时⼀年多顺利完成,⼴⼤农民分得了⼟地、房屋、粮⾷和⾐物。

5.意义:解放区的⼟地改⾰,使农村的阶级关系和⼟地占有状况发⽣了根本性变化,激发了农民⾰命和⽣产的积极性。

翻⾝农民踊跃参军参战,为⼈民解放战争的胜利提供了重要的⼈⼒、物⼒保障。

知识点2 三⼤战役和南京解放三⼤战役(1)背景①1947年夏,刘伯承、邓⼩平率领晋冀鲁豫解放军主⼒,在⼭东西南强渡黄河天险,千⾥挺进⼤别⼭,直接威胁到南京、武汉,揭开了⼈民解放军战略进攻的序幕。

②其他战场的⼈民解放军也相继转⼊进攻,先后歼灭国民党军精锐200多万,迫使国民党军队主⼒退守沈阳、北平、徐州等孤城,被动防御作战。

③中共中央认为战略决战的时机已经成熟。

(2)名称:辽沈、淮海、平津战役。

(3)辽沈战役①时间:1948年9⽉—11⽉。

②指挥者:林彪、罗荣桓。

③参战部队:东北⼈民解放军。

威逼北平。

北平国民党守军总司令傅作义在中国共产党的争取下,接受和平改编。

国民党军队的主⼒【拓展思维】东《中国⼟地法⼤纲》顺应了⼴⼤农民的要求解析:地主阶级存在是解放区⼟地改⾰的主要因素,故注意抓住题⼲中的关键信息“例3.1948年10⽉,⼀名被俘的国民党军官感叹道:“这⼀着⾮雄才⼤略之⼈是做不出来的。

锦州好⽐⼀条扁担,⼀头挑东北,⼀头挑华北,现在是中间折断了。

《土地改革》讲义一、土地改革的背景在旧中国,封建土地制度长期存在,广大农民深受其苦。

土地高度集中在少数地主手中,而大多数农民则无地或少地,只能租种地主的土地,承受着沉重的剥削和压迫。

这种不合理的土地制度严重束缚了农业生产力的发展,导致农民生活贫困,农村经济凋敝。

在新民主主义革命时期,中国共产党就认识到土地问题是中国革命的核心问题之一,并在不同的革命阶段提出了相应的土地政策。

然而,直到新中国成立后,才具备了在全国范围内彻底进行土地改革的条件。

二、土地改革的目的和意义土地改革的目的是废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制,解放农村生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。

其意义重大而深远。

首先,土地改革使广大无地少地的农民获得了土地,成为土地的主人,极大地提高了农民的生产积极性。

农民们有了自己的土地,就有了改善生活、增加生产的动力和信心。

其次,土地改革促进了农业生产的发展。

农民们积极投入农业生产,采用新的生产技术和方法,提高了农业产量,为国家的经济建设提供了重要的物质基础。

再者,土地改革巩固了工农联盟,加强了人民民主专政。

农民在土地改革中得到了实惠,更加坚定地拥护中国共产党和新生的人民政权。

最后,土地改革为中国的工业化创造了有利条件。

农业的发展为工业提供了原料、市场和劳动力,促进了工业的发展。

三、土地改革的政策和法规土地改革依据的主要政策和法规是《中华人民共和国土地改革法》。

该法明确规定了土地改革的路线、方针和政策。

土地改革的总路线是依靠贫农、雇农,团结中农,中立富农,有步骤、有分别地消灭封建剥削制度,发展农业生产。

在具体政策上,没收地主的土地、耕畜、农具、多余的粮食及其在农村中多余的房屋。

但地主的其他财产不予没收。

对于富农,只征收其出租的土地,其他土地和财产保留不动。

保护中农(包括富裕中农在内)的土地及其他财产,不得侵犯。

四、土地改革的实施过程土地改革是在有领导、有计划、有秩序的情况下进行的。

《土地改革》讲义一、土地改革的背景在旧中国,土地制度极不合理。

占农村人口极少数的地主和富农,占有大部分土地;而占农村人口绝大多数的贫农、雇农和中农,却只占有少量土地。

这种封建剥削的土地制度,严重束缚了农村生产力的发展,使广大农民终年辛勤劳动,却过着饥寒交迫的生活。

在新民主主义革命时期,中国共产党就认识到土地问题是中国革命的核心问题之一。

只有解决了农民的土地问题,才能调动广大农民的革命积极性,为革命的胜利奠定坚实的基础。

二、土地改革的历程土地改革在不同的历史时期有着不同的特点和重点。

在土地革命战争时期,中国共产党在革命根据地开展了打土豪、分田地的土地革命运动,使广大农民在政治上翻了身,经济上得到了土地。

抗日战争时期,为了团结一切可以团结的力量共同抗日,中国共产党实行了减租减息的土地政策,在一定程度上减轻了农民的负担,提高了农民的抗日积极性。

解放战争时期,中国共产党在解放区颁布了《中国土地法大纲》,明确规定废除封建性及半封建性剥削的土地制度,实行耕者有其田的土地制度。

广大农民在党的领导下,掀起了轰轰烈烈的土地改革运动,有力地支援了解放战争的胜利。

新中国成立后,新解放区的土地改革运动全面展开。

1950 年 6 月,中央人民政府颁布了《中华人民共和国土地改革法》,明确规定废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制。

三、土地改革的政策和措施土地改革的政策是依靠贫农、雇农,团结中农,中立富农,有步骤有分别地消灭封建剥削制度,发展农业生产。

在具体的实施过程中,采取了一系列措施。

首先,进行土地清查,明确土地的归属和数量。

然后,按照政策规定,将地主的土地分配给无地或少地的农民。

同时,对地主也给予一定的生活出路,让他们在劳动中改造自己。

为了确保土地改革的顺利进行,还建立了各级土地改革委员会,加强对土地改革工作的领导和监督。

组织了大批工作队深入农村,宣传土地改革政策,发动群众,组织群众,推动土地改革运动的开展。

1947中国土地法大纲

一、引言

1947年,我国民主政权在解放战争中取得了重要的战略优势,为了进一步巩固政权,改善民生,我国在当时颁布了《中国土地法大纲》。

这部法律大纲在我国土地改革史上具有里程碑式的意义,为后来的土地制度改革奠定了基础。

二、1947年中国土地法大纲的背景

在抗日战争胜利后,我国社会矛盾加剧,土地问题成为影响国家稳定的关键因素。

当时的土地制度存在严重的不合理,大量土地被少数地主占有,广大农民土地匮乏。

为了解决这一问题,我国政府决定进行土地改革,颁布实施《中国土地法大纲》。

三、1947年中国土地法大纲的主要内容

1.土地制度改革:实行耕者有其田的土地制度,废除封建土地所有制,土地公有制为主,国家所有制和集体所有制为辅。

2.土地分配原则:按人口平分土地,男女老幼平均分配,确保每个人都能分到土地。

3.土地改革时间表:规定在一年内完成土地改革,确保改革措施迅速落实。

4.土地补偿:废除地主的土地所有权,对地主进行合理补偿,保障其基本生活。

四、1947年中国土地法大纲的影响

1.土地改革使广大农民获得了土地,提高了农民的生产积极性,促进了农

业发展。

2.土地改革削弱了地主阶级的力量,巩固了政权,为我国社会主义改造创造了有利条件。

3.土地改革推动了农村经济和社会的发展,为我国新民主主义革命胜利奠定了基础。

五、结论

1947年的《中国土地法大纲》是一部具有重大历史意义的法律文件,它推动了我国土地制度的改革,促进了社会公平正义,为国家的繁荣富强和人民的幸福生活奠定了基础。

解放区的土地改革4则以下是网友分享的关于解放区的土地改革的资料4篇,希望对您有所帮助,就爱阅读感谢您的支持。

《新解放区土地改革要点范文一》毛泽东选集第四卷第三次国内革命战争时期新解放区土地改革要点(一九四八年二月十五日)这是毛泽东为中共中央起草的对党内的指示。

一、不要性急,应依环境、群众觉悟程度和领导干部强弱决定土地改革工作进行的速度。

不要企图在几个月内完成土地改革,而应准备在两三年内完成全区的土地改革。

这点在老区和半老区亦是如此。

二、新区土地改革应分两个阶段。

第一阶段,打击地主,中立富农。

又要分几个步骤:首先打击大地主,然后打击其他地主。

对于恶霸和非恶霸,对于大、中、小地主,在待遇上要有区别。

第二阶段,平分土地,包括富农出租和多余的土地在内。

但在待遇上,对待富农应同对待地主有所区别。

总的打击面,一般不能超过户数百分之八,人口百分之十。

在区别待遇和总的打击面上,半老区亦是如此。

老区一般只是填平补齐⑴工作,不发生此项问题。

三、先组织贫农团,几个月后,再组织农民协会。

严禁地主富农分子混入农民协会和贫农团。

贫农团积极分子应作为农民协会的领导骨干,但必须吸引一部分中农积极分子参加农民协会的委员会。

在土地改革斗争中,必须吸引中农参加,并照顾中农利益。

四、不要全面动手,而应选择强的干部在若干地点先做,取得经验,逐步推广,波浪式地向前发展。

在整个战略区是如此,在一个县内也是如此。

这在老区、半老区都应如此。

五、分别巩固区和游击区。

在巩固区逐步进行土地改革。

在游击区只作宣传工作和荫蔽的组织工作,分发若干浮财。

不要公开成立群众团体,不要进行土地改革,以防敌人摧残群众。

六、反动的地主武装组织和特务组织,必须消灭,不能利用。

七、反动分子必须镇压,但是必须严禁乱杀,杀人愈少愈好。

死刑案件应由县一级组织委员会审查批准。

政治嫌疑案件的审判处理权,属于区党委一级的委员会。

此点老区半老区都适用。

八、应当利用地主富农家庭出身但是赞成土地改革的本地的革命的知识分子和半知识分子,参加建立根据地的工作。

[简答题,2分] 《中国土地法大纲》的主要内容。

摘要:

1.《中国土地法大纲》的背景和制定原因

2.《中国土地法大纲》的主要内容

3.《中国土地法大纲》的意义和影响

正文:

《中国土地法大纲》是我国第一部关于土地制度的法律文件,它的制定标志着我国土地制度改革的一个重要阶段。

《中国土地法大纲》的主要内容包括以下几个方面:

首先,它明确了土地的社会主义公有制。

在这一制度下,土地属于全体人民所有,国家对土地实行统一管理和分配。

这一规定彻底改变了土地私有制的历史传统,为我国土地制度改革奠定了基础。

其次,大纲规定了土地的分配和使用原则。

土地的分配以家庭为单位,实行按劳分配,保证每个农户有足够的土地用于农业生产。

同时,大纲还规定了土地的承包经营权,农户可以通过承包经营权来使用土地,并享有土地的收益。

再次,大纲对土地的流转和征收进行了规定。

土地的流转必须遵循自愿、有偿的原则,不能强制进行。

对于土地的征收,必须给予公正的补偿,保障农民的合法权益。

最后,大纲明确了土地的管理和保护制度。

国家对土地实行统一管理,地方各级人民政府负责实施土地管理职责。

同时,大纲还规定了一系列保护耕地

的措施,以防止耕地的破坏和浪费。

《中国土地法大纲》的实施,对于我国土地制度改革和农业生产关系的调整起到了重要的推动作用。

它保障了农民的土地权益,提高了农业生产的效率,为我国农业的持续发展奠定了基础。

《土地改革》讲义一、土地改革的背景在旧中国,封建土地制度长期占据主导地位,大部分土地掌握在少数地主和富农手中,广大农民却少地甚至无地,终年辛勤劳作却难以维持温饱。

这种不合理的土地分配状况严重束缚了农业生产力的发展,也阻碍了整个社会的进步。

在农村,地主凭借其占有的土地,对农民进行残酷的剥削。

农民不仅要向地主缴纳高额的地租,还要承担沉重的苛捐杂税和劳役。

许多农民被迫卖身为奴,生活极度贫困。

随着中国近代化进程的推进,特别是新民主主义革命的兴起,解决土地问题成为了革命的重要任务之一。

土地改革不仅是农民的迫切需求,也是实现国家现代化和民族独立的必要条件。

二、土地改革的历程土地改革在中国有着漫长而曲折的历程。

早在新民主主义革命时期,中国共产党就在革命根据地开展了土地革命,打土豪、分田地,让农民获得了土地所有权。

新中国成立后,大规模的土地改革运动在全国范围内展开。

1950 年6 月,中央人民政府颁布了《中华人民共和国土地改革法》,明确规定废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制。

土地改革在各地有计划、有步骤地进行。

首先是发动群众,建立农民协会,培养农民积极分子。

然后进行土地清查,划分阶级成分,确定土地分配方案。

最后将土地分配给无地或少地的农民。

在土地改革过程中,充分尊重农民的意愿,依靠贫农、雇农,团结中农,中立富农,有步骤、有分别地消灭封建剥削制度。

三、土地改革的意义土地改革是中国历史上一次伟大的社会变革,具有极其重要的意义。

首先,土地改革使广大农民获得了土地,实现了千百年来农民梦寐以求的“耕者有其田”的愿望。

农民成为土地的主人,极大地激发了他们的生产积极性,促进了农业生产的发展。

其次,土地改革巩固了工农联盟,为国家的工业化和社会主义建设奠定了坚实的基础。

农民在政治上和经济上翻了身,更加拥护中国共产党和人民政府,积极投身于社会主义建设事业。

再次,土地改革彻底摧毁了封建土地制度,消灭了地主阶级,为中国的现代化进程扫清了障碍。