课件脚本设计

- 格式:ppt

- 大小:2.35 MB

- 文档页数:50

小学课件设计脚本范文

Slide 1:

本课件为小学课程设计,旨在帮助学生学习某一特定主题。

以下是本课件的几个部分:

Slide 2:

第一部分:介绍主题

在这个部分,我们将简单介绍本课件的主题,并告诉学生我们将要学习什么内容。

Slide 3:

第二部分:背景知识

这一部分将为学生提供一些背景知识,帮助他们理解本课件主题的相关概念和重要信息。

Slide 4:

第三部分:详细内容

在这一部分,我们将详细讲解本课件的主题,并提供一些有趣的例子和实际应用,以帮助学生更好地理解和记忆。

Slide 5:

第四部分:互动练习

在这个部分,我们将提供一些互动练习,让学生参与进来,巩固所学的知识,并提供及时的反馈和解答。

Slide 6:

第五部分:总结和复习

在这一部分,我们将对本课件的内容进行总结,并提出一些问

题供学生思考,帮助他们巩固所学的知识。

Slide 7:

结语

感谢大家使用本课件,希望它对你们的学习有所帮助。

如果有任何问题,请随时提问。

祝你们学习愉快!。

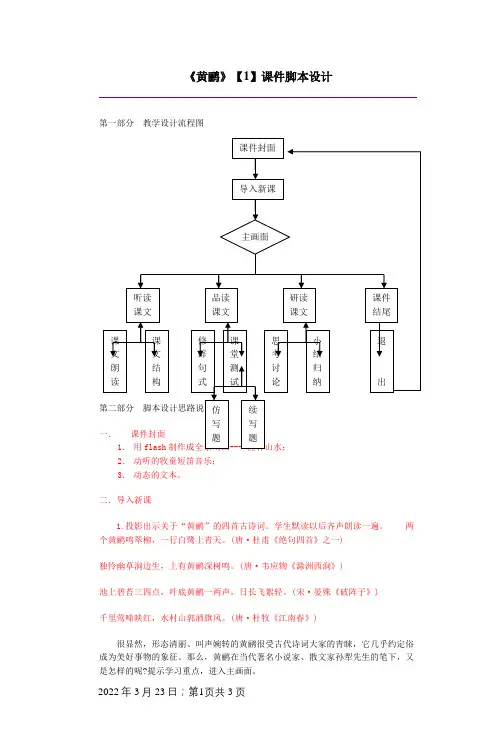

《黄鹂》【1】课件脚本设计第一部分 教学设计流程图第二部分 脚本设计思路说明 一.课件封面1. 用flash 制作成全景动画----桂林山水; 2. 动听的牧童短笛音乐; 3. 动态的文本。

二.导入新课1.投影出示关于“黄鹂”的四首古诗词。

学生默读以后齐声朗读一遍。

两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

(唐·杜甫《绝句四首》之一) 独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣。

(唐·韦应物《滁洲西涧》)池上碧苔三四点,叶底黄鹂一两声,日长飞絮轻。

(宋·晏殊《破阵子》) 千里莺啼映红,水村山郭酒旗风。

(唐·杜牧《江南春》)很显然,形态清丽、叫声婉转的黄鹂很受古代诗词大家的青睐,它几乎约定俗成为美好事物的象征。

那么,黄鹂在当代著名小说家、散文家孙犁先生的笔下,又是怎样的呢?提示学习重点,进入主画面。

课件封面导入新课听读 课文品读 课文研读 课文课件 结尾 主画面课文 朗读课文 结构修辞句式课堂测试思考讨论小 结 归 纳退 出仿 写题续 写 题三.主面面内容设计1.学习方法及步骤听读课文-----解剖结构;品读课文-----鉴赏语言;↓研读课文-----探讨主旨2.听读课文,思考问题①播放课文录音;②出示思考题;③学生填表把握内容。

3.品读课文,鉴赏语言①关键语段之修辞品味;②对精彩语言的仿写创造;③对课文哲理的仿写与创造。

4.研读课文,探讨主旨①以上我们整体把握了文章的主体描写部分。

我们作一个假设,如果本文就只有前面23段文字,那么,根据我们刚才分析的情况和对比的结构,我们可以归结出本文怎样的主旨呢?学生讨论交流回答:呼唤为黄鹂创设优美和谐的生活环境。

②很显然,作者花如此多的笔墨,渲泻了如此充沛的激情,绝不可能是仅仅为了一个鸟类,应该有其更多更深的寓意。

齐读第24段和第25段的第1句。

想想,这一部分联系前面的描写对本篇写作主旨的认识是不是会有新的发现呢?学生讨论交流回答:呼唤为黄鹂乃至各种美好事物创设优美和谐的生活环境。

课件脚本设计范文本次课程的主题是脚本设计,那么下面我将和大家分享一些关于课件脚本设计的范文。

(开始部分)大家好,欢迎来到本次课程的讲座。

在今天的分享中,我将向大家介绍一种有效的课件脚本设计方法。

通过本次课程的学习,希望能够给大家带来一些实用的技巧和思路。

首先,我们来看一下脚本设计的重要性。

一个好的脚本设计可以帮助我们更好地组织和呈现课程内容,提高教学效果。

一个清晰、简洁、有逻辑性的脚本能够让我们更好地掌控课堂节奏,使学生更容易理解和消化所学知识。

那么,如何进行课件脚本设计呢?下面我将与大家分享一种常用的方法,希望可以帮助到大家。

首先,我们需要明确课程的目标和主题。

确定课程的目标可以帮助我们更好地设计脚本内容,确保脚本的每个部分都与目标相关联。

同时,我们需要明确课程的主题,以便在脚本中贯穿主题,保持内容的连贯性。

其次,我们需要分析目标受众。

了解目标受众的需求和背景可以帮助我们更好地调整语言和内容,使得脚本更加贴近受众的实际情况和学习需求。

接着,我们需要确定脚本的结构。

一个好的脚本应该有清晰的开头、中间和结尾。

开头应该用引人入胜的方式吸引受众的注意力,并导入整个课程的话题。

中间部分是课程的核心内容,应该按照一定的逻辑顺序进行组织。

结尾部分应该给予学生一些总结和启发,让他们对所学内容有更深的理解。

最后,我们需要注意一些技巧和细节。

例如,要使用清晰简洁的语言,避免使用过于专业的术语和表达方式。

同时,可以使用一些图表、图片和视频等辅助材料来增加课程的趣味性和可视化效果。

(结束部分)通过以上的分享,希望大家能够对课件脚本设计有一定的了解,并能够在实际教学中灵活应用。

感谢大家的聆听,希望本次课程对大家有所帮助。

谢谢!。

课件脚本的设计1. 简介课件脚本的设计是教育培训中非常重要的一环。

它是指编写课件的详细脚本。

一个好的课件脚本设计可以有效地组织教学内容,提高教学效果,使学员更好地理解和掌握知识。

在设计课件脚本时,需要考虑内容的逻辑结构、教学方法和教学资源的合理利用。

本文将介绍一些设计课件脚本的基本原则和技巧。

2. 设计原则2.1. 清晰明了课件脚本应该具备清晰明了的特点,让学员能够轻松理解和跟随教学内容。

在编写脚本时,应避免使用过于复杂和晦涩的句子和词汇,尽量使用简洁明了的语言。

2.2. 逻辑严密课件脚本的内容应具备逻辑严密性,能够循序渐进地引导学员理解知识。

在整个脚本中,应该按照逻辑顺序组织教学内容,确保后续的知识建立在前面的基础上。

2.3. 合理分段课件脚本应根据具体的教学内容进行合理的分段。

每个段落应包含一个完整的主题或概念,并通过合适的过渡词语与前后段落进行衔接,使整个脚本流畅自然。

2.4. 统一风格课件脚本应具备统一的风格,包括语言风格和格式风格。

语言风格应根据教学对象的背景和水平来确定,格式风格应保持一致,使用相同的标题、字体和标点符号等。

3. 设计步骤3.1. 确定教学目标在设计课件脚本之前,首先要明确教学目标。

教学目标可以是知识的传授、技能的培养或态度的塑造。

明确教学目标有助于确定教学内容和编写脚本。

3.2. 建立教学大纲根据教学目标和课时安排,建立教学大纲。

教学大纲包含逐课时的教学内容和教学重点,是制定课件脚本的依据。

3.3. 组织教学内容根据教学大纲,组织教学内容。

将相似的知识点归类,并确定它们之间的先后顺序。

在每个知识点的介绍和解释中,使用合适的例子和案例,帮助学员理解和应用知识。

3.4. 设计教学活动在课件脚本中,设计合适的教学活动,如提问、讨论、小组活动等,以促进学员参与和思考。

教学活动应与教学内容相结合,达到知识的巩固和应用的目的。

3.5. 评估学习效果设计课件脚本时,应考虑如何评估学员的学习效果。

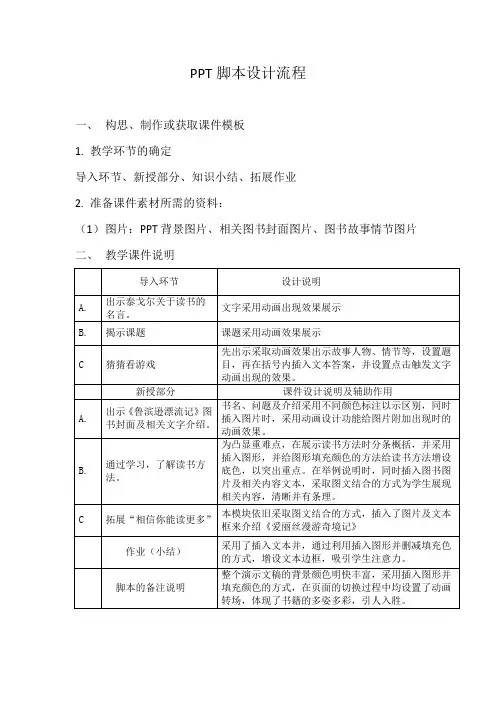

一、教学目标1. 让学生了解课件制作的基本流程和步骤。

2. 培养学生运用信息技术进行课件制作的能力。

3. 提高学生的创新意识和团队协作能力。

二、教学重点1. 课件制作的基本流程和步骤。

2. 课件制作软件的使用方法。

三、教学难点1. 课件内容的创新与设计。

2. 课件中多媒体元素的运用。

四、教学准备1. 课件制作软件(如PowerPoint、WPS演示等)。

2. 相关教学素材(图片、音频、视频等)。

3. 教学课件模板。

五、教学过程(一)导入1. 教师展示一幅精美的课件,引导学生观察并提问:“同学们,你们知道这幅课件是如何制作出来的吗?”2. 学生自由发言,教师总结课件制作的基本步骤。

(二)新课讲授1. 课件制作的基本流程:a. 确定主题:根据教学需求,确定课件的主题。

b. 设计结构:规划课件的整体结构,包括页面数量、内容分布等。

c. 收集素材:搜集与主题相关的图片、音频、视频等素材。

d. 制作课件:运用课件制作软件,将素材整合到课件中。

e. 修改与完善:对课件进行反复修改,确保内容完整、美观。

2. 课件制作软件的使用方法:a. 创建新课件:打开课件制作软件,创建一个新的空白课件。

b. 设计页面:添加页面,设置页面背景、颜色、字体等。

c. 添加素材:插入图片、音频、视频等素材,调整大小、位置等。

d. 添加动画效果:为素材添加动画效果,使课件更生动有趣。

e. 保存与导出:完成课件制作后,保存并导出为可播放的格式。

(三)课堂实践1. 教师指导学生分组,每组选择一个主题,进行课件制作。

2. 学生运用所学知识,运用课件制作软件完成课件制作。

3. 教师巡视指导,解答学生在制作过程中遇到的问题。

(四)作品展示与评价1. 各组展示制作的课件,其他学生进行评价。

2. 教师总结各组的优点与不足,给予点评。

六、教学反思1. 教师根据课堂情况,总结教学过程中的优点与不足。

2. 针对学生的实际操作能力,调整教学内容与方法。

3. 注重培养学生的创新意识和团队协作能力。

《黄鹂》课件脚本设计(教师中心稿) 教案教学设计一、教学目标1. 让学生理解并掌握课文《黄鹂》中的生词和短语。

2. 培养学生正确朗读、复述和背诵课文的能力。

3. 帮助学生理解课文内容,体会作者对黄鹂的喜爱和环境保护的意义。

4. 引导学生运用课文中的语言知识进行实际交流。

二、教学内容1. 课文《黄鹂》的阅读与理解。

2. 生词和短语的学习与运用。

3. 朗读、复述和背诵课文的训练。

4. 课文主题讨论和环境保护意识的培养。

三、教学过程1. 导入:通过图片或实物引入黄鹂这个主题,激发学生的兴趣。

2. 阅读理解:引导学生阅读课文《黄鹂》,回答相关问题,检查学生对课文内容的理解。

3. 生词学习:讲解并练习课文中的生词和短语,让学生能够在实际语境中运用。

4. 朗读、复述和背诵:指导学生正确朗读课文,鼓励学生进行复述和背诵,提高口语表达能力。

四、教学评价1. 课堂参与度:观察学生在课堂活动中的参与情况,是否积极回答问题、参与讨论。

2. 生词掌握情况:通过测试或口头提问,检查学生对课文生词和短语的掌握程度。

3. 朗读、复述和背诵能力:评价学生在朗读、复述和背诵课文时的准确性、流利性和表达能力。

五、教学资源1. 课文《黄鹂》的文本。

2. 与黄鹂相关的图片或实物。

3. 生词和短语的练习材料。

4. 朗读、复述和背诵的指导材料。

六、教学策略1. 任务驱动:通过设计有趣的任务,如角色扮演、小组讨论等,激发学生的学习兴趣,培养学生的合作和创新能力。

2. 情境教学:创设真实、生动的情境,让学生在实际语境中学习并运用课文中的语言知识。

3. 互动式教学:鼓励学生积极参与课堂互动,通过问答、讨论等形式,提高学生的口语表达能力和思维能力。

七、教学步骤1. 课堂导入:利用图片或实物引导学生关注黄鹂,激发学生学习兴趣。

2. 课文阅读:指导学生阅读课文,关注课文中的生词和短语,理解课文内容。

3. 生词学习:讲解生词和短语,让学生通过语境理解并掌握其含义。

《黄鹂》课件脚本设计(教师中心稿) 教案教学设计一、教学目标1. 知识与技能:学生能够理解并掌握课文《黄鹂》中的生词和短语。

学生能够运用所学知识,对课文进行深入解读。

2. 过程与方法:学生通过小组讨论、思考问题的方式,培养合作和思维能力。

学生通过教师的引导,学会如何分析文学作品。

3. 情感态度与价值观:学生能够理解作者通过《黄鹂》传达的自然环境保护的重要性。

学生能够培养对文学作品的欣赏能力,提高文学素养。

二、教学重点与难点1. 教学重点:课文《黄鹂》的生词和短语的学习。

对课文内容的理解和解读。

2. 教学难点:分析课文中的隐喻和象征意义。

理解作者对自然环境保护的呼吁。

三、教学准备1. 课件:制作包含课文《黄鹂》的文本内容、生词和短语的课件。

准备与课文相关的图片、视频等辅助教学材料。

2. 教学工具:投影仪、计算机等设备。

笔记本、文具等学习用品。

四、教学过程1. 导入:利用图片或视频,引导学生对黄鹂鸟产生兴趣。

简要介绍课文《黄鹂》的作者和背景。

2. 生词和短语学习:利用课件,展示课文中的生词和短语。

引导学生通过语境理解生词和短语的含义。

3. 课文内容解读:引导学生逐段阅读课文,理解课文的大意。

教师提问,引导学生深入思考课文内容,分析隐喻和象征意义。

五、作业布置1. 学生需要复习课文《黄鹂》,掌握生词和短语。

六、教学反馈1. 课堂参与:观察学生在课堂上的参与程度,是否积极回答问题、参与讨论。

通过小组活动,了解学生对课文内容的理解和分析能力。

2. 学生作业:评估学生作业的完成质量,包括对生词和短语的掌握、对课文内容的理解深度。

检查学生作业中对课文主题的思考和感悟的表达。

七、教学调整1. 针对学生的学习情况,对教学内容和教学方法进行调整。

如有需要,可对生词和短语的学习进行讲解和巩固。

根据学生的理解程度,适当增加对课文内容的解读深度。

2. 鼓励学生提出问题,解答学生的疑惑。

鼓励学生在课堂上提问,及时解答学生的疑问。

《黄鹂》课件脚本设计(教师中心稿) 教案教学设计一、教案基本信息1. 学科:语文2. 年级:五年级3. 课时:2课时4. 教材版本:人教版5. 教学目标:知识与技能:学习生字词,理解课文内容,体会作者对黄鹂的喜爱和保护自然环境的意识。

过程与方法:通过朗读、讨论、小组合作等方式,提高学生的阅读理解和合作能力。

情感态度与价值观:培养学生热爱大自然、保护生态环境的意识。

二、教学内容与步骤1. 第一课时a. 导入新课:播放黄鹂的鸣叫声,引导学生关注自然界的美好声音。

b. 学习生字词:学生自读课文,圈出生字词,教师讲解难懂的字词。

c. 朗读课文:学生齐读课文,体会作者对黄鹂的喜爱。

d. 小组讨论:分组讨论黄鹂的特点,培养学生合作意识。

e. 总结本节课内容,布置课后作业。

2. 第二课时a. 回顾上节课内容,检查课后作业。

b. 深入学习课文:分析课文结构,引导学生理解作者的保护环境思想。

c. 小组合作:以小组为单位,讨论如何保护生态环境,培养学生的环保意识。

d. 分享成果:各小组汇报讨论成果,教师点评并总结。

三、教学评价1. 课后作业:检查学生对课文内容的理解和掌握程度。

2. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、合作意识和朗读能力。

3. 课后短文:评估学生对保护生态环境的认识和表达能力。

四、教学资源1. 黄鹂的鸣叫声录音2. 黄鹂图片3. 课文课件五、教学建议1. 课前准备:教师应提前熟悉课文内容,准备好相关教学资源。

2. 课堂互动:鼓励学生积极参与课堂讨论,提高课堂氛围。

3. 课后跟进:关注学生对课后作业的完成情况,及时给予反馈。

六、教学策略1. 情境创设:通过播放黄鹂的鸣叫声和展示黄鹂图片,营造生动的学习氛围,激发学生对自然界的兴趣。

2. 互动讨论:采用小组合作、讨论的方式,鼓励学生主动参与,培养合作意识和团队精神。

3. 朗读指导:教师引导学生正确朗读课文,注意语气、节奏的把握,提高学生的朗读能力。

4. 启发思考:教师提出问题,引导学生思考,激发学生的思维能力和创新意识。

《黄鹂》课件脚本设计(教师中心稿) 教案教学设计一、教学目标1. 知识与技能:学生能够理解并背诵《黄鹂》诗歌。

学生能够分析诗歌中的修辞手法和意象。

学生能够运用诗歌中的描写手法创作自己的作品。

2. 过程与方法:学生通过朗读、讨论和创作的方式,深入理解诗歌的内容和形式。

学生通过分析诗歌的结构和语言特点,提高自己的文学鉴赏能力。

3. 情感态度与价值观:学生能够体会诗歌中对自然的赞美和对生活的感悟。

学生能够培养对文学的热爱,提高自己的审美情趣。

二、教学重点与难点1. 教学重点:诗歌《黄鹂》的内容和主题。

诗歌中的修辞手法和意象。

诗歌的朗读和背诵。

2. 教学难点:诗歌中深层含义的理解。

诗歌语言的鉴赏和分析。

创作自己的诗歌作品。

三、教学准备1. 教师准备:诗歌《黄鹂》的原文和注释。

与诗歌相关的背景资料和图片。

教学课件和多媒体材料。

2. 学生准备:预习诗歌《黄鹂》。

准备笔记本和笔,用于记录和创作。

四、教学过程1. 导入:教师通过展示黄鹂的图片,引导学生关注诗歌的主题。

教师简要介绍诗歌《黄鹂》的背景和作者。

2. 朗读与理解:学生朗读诗歌《黄鹂》。

教师引导学生理解诗歌的内容和主题。

3. 分析与鉴赏:教师引导学生分析诗歌中的修辞手法和意象。

学生讨论并分享自己对诗歌的理解和感悟。

4. 创作与展示:学生根据诗歌《黄鹂》的启发,创作自己的诗歌作品。

学生展示自己的作品,并进行交流和评价。

五、作业布置1. 学生背诵诗歌《黄鹂》。

2. 学生完成对诗歌《黄鹂》的鉴赏分析报告。

3. 学生准备下一节课的诗歌创作展示。

六、教学评价1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的积极参与情况,包括朗读、讨论和创作等活动。

评估学生在课堂上的提问和回答问题的积极性和准确性。

2. 诗歌理解与分析:通过提问和讨论,评估学生对诗歌《黄鹂》的内容和主题的理解程度。

评估学生对诗歌中的修辞手法和意象的分析和鉴赏能力。

3. 创作与展示:评估学生在创作自己的诗歌作品时的创意和表达能力。

《黄鹂》课件脚本设计(教师中心稿) 教案教学设计一、教案基本信息1.1 学科领域:语文1.2 适用年级:五年级1.3 教学目标:学生能理解《黄鹂》的内容,体会作者对大自然的热爱。

学生能正确、流利、有感情地朗读课文。

学生能掌握生字词,并能运用到实际情景中。

学生能了解黄鹂的外形特征和生活习性。

二、教学重点与难点2.1 教学重点:学生能理解《黄鹂》的主题思想和作者的情感表达。

学生能运用课文中的生字词进行口语表达和写作。

学生能通过朗读课文,感受大自然的美好。

2.2 教学难点:学生对生字词的理解和运用。

学生对课文内容的理解和情感的把握。

三、教学准备3.1 教师准备:课文《黄鹂》的课件和教学素材。

生字词卡片。

PPT或其他教学辅助工具。

3.2 学生准备:预习课文《黄鹂》。

准备课本和笔记本。

四、教学过程4.1 导入新课教师通过与学生谈论大自然的美好,引出本课的主题《黄鹂》。

学生分享他们对黄鹂的了解和印象。

4.2 学习课文教师引导学生跟读课文,注意语音语调和节奏。

学生自读课文,理解课文内容。

教师提问,检查学生对课文的理解。

4.3 学习生字词教师出示生字词卡片,学生认读。

学生分组练习使用生字词进行口语表达。

4.4 理解课文内容教师引导学生通过讨论和回答问题,深入理解课文内容。

学生分享他们对课文的理解和感受。

五、巩固练习教师设计一些练习题,让学生运用所学的生字词和课文内容进行练习。

学生完成练习题,教师进行反馈和指导。

六、总结与拓展教师引导学生总结本节课的学习内容和学习收获。

学生分享他们的学习体会和感受。

教师提出拓展任务,让学生进一步学习和了解黄鹂。

七、课后作业学生回家后,复习课文和生字词。

学生完成课后作业,巩固所学内容。

八、教学反思教师在课后进行教学反思,总结教学效果和学生的学习情况。

教师根据反思结果,调整教学方法和策略,为下一节课做好准备。

六、教学评价6.1 课堂表现评价观察学生在课堂上的参与程度、发言积极性和学习态度。