第六章 古文化遗址和古墓葬旅游资源的开发利用

- 格式:ppt

- 大小:1.14 MB

- 文档页数:18

附2不可移动文物活化利用分类指引一、总则因活化利用而需要赋予不可移动文物新功能的,可使其作为陈列展览、游赏纪念、公共服务、经营服务、办公场所、居住以及其他合法用途的设施。

鼓励体现文物公共文化服务和社会教育功能的新功能,鼓励发展能够深入挖掘文物价值和内涵的文化产业、旅游业等相关产业。

鼓励将不可移动文物的活化利用与学术研究、文创产品开发相结合,延伸活化链条。

被活化利用的不可移动文物应创造条件以适当方式展示和开放,法律法规另有规定的除外;展示与开放应遵循有利于促进保护、注重社会效益、加强管理、不超出文物合理适度的承载能力的原则。

接受文物保护专项资金补助的非国有不可移动文物,应适当承诺提供面向公众的展示渠道,向社会公布开放和展示方法。

不具备开放条件或暂不能对外开放的不可移动文物,可由文物保护管理责任人、文物行政主管部门或其他有意愿和能力的组织和个人设立标识和简介,方便公众辨识。

文物行政主管部门应拓展文物展示渠道,为各类不可移动文物的展示与宣传提供支持。

鼓励文物保护管理责任人与大、中、小学各类教育机构合作,开展爱国主义教育、乡土教育;对于不具备开放条件的,应当利用出版物、影视图像、互联网等方式进行非实物形式的展示与宣传。

鼓励文物保护志愿者参与保护、宣传与教育活动。

二、革命文物和近现代史迹的活化利用重要历史事件和机构旧址及人物活动纪念地、烈士墓及纪念设施、名人故居等,属于具有重要历史纪念意义的不可移动文物。

在进行活化利用时,应坚持社会效益优先,深入挖掘革命文物的价值内涵和文化元素,运用市场机制开发更多文化创意产品,促进文化消费。

应优先利用或依托文物建成专题展览馆、纪念馆、教育基地等相关设施;可因地制宜辟为低密度居住、办公或文创中心;用作商业娱乐的,不宜开展与文物历史意境相悖的活动。

要增强革命文物展陈说明和讲解内容的准确性、完整性、权威性,反对历史虚无主义和文化虚无主义。

坚持展示方式与展陈内容相得益彰,适度运用现代科技手段,增强革命文物陈列展览的互动性体验性。

旅游业中的文化资源利用研究导言:文化资源是指人类在社会历史发展过程中,创造并积淀下来的能够具有重要文化、历史、艺术、科学价值的自然和人文景观、古遗址、传统村落、文物标志等。

它是一种不可再生的资源,对于旅游业的可持续发展具有重要的作用。

本文将分析文化资源在旅游业中的利用状况,并提出相应的研究方法和策略。

一、文化资源在旅游业中的价值1.保护和传承文化:文化资源的保护和传承是旅游业中最重要的一个方面。

通过旅游的方式,人们可以更好地了解文化的本质和内涵,传承和发展传统文化。

例如,世界遗产的旅游项目可以保护和传承重要的历史和文化遗产。

而文化旅游还可以促进当地民俗文化的发展,提高居民的文化素养和民众的艺术鉴赏能力。

2.旅游收入的增加:文化旅游业可以为当地经济带来可观的旅游收入。

旅游者通常会购买纪念品、进食和住宿等消费,从而促进当地居民和经济的发展。

据统计,文化旅游直接创造的经济价值是别的旅游形式的几倍。

3.人文交流与增进国际友谊:文化旅游可以促进人们之间的交流与理解,增进国际之间的友谊。

通过旅游,人们可以感受到不同民族、文化背景之间的差异和共通之处,增进人们之间的相互理解和尊重。

这对于推动全球文化交流,促进世界和平与繁荣具有重要作用。

二、文化资源在旅游业中的利用状况分析尽管文化资源在旅游业中具有重要价值,但目前在实际运作中存在一些问题。

以下是一些常见的问题:1.行政管理不顺应:文化旅游的发展需要得到政府的支持和指导。

但有时政府部门之间协调不力,行政管理出现问题,影响了文化资源的合理利用和保护。

2.缺乏专业指导:文化旅游的开发和管理需要专业的指导和技术支持。

有些地方缺乏相关的专业人员和机构,导致文化旅游的开发效果不佳。

3.不平衡发展:在游客资源分布上存在不平衡现象,一些知名景点过度开发,而其他地区的文化资源得不到合理的开发和利用。

4.资源过度开发:由于对旅游收益的垂涎和缺乏可持续发展的观念,一些地方对文化资源进行过度开发,导致资源的破坏和利用的不可持续。

我国古代墓葬旅游开发的现状与对策分析摘要:随着我国经济的快速发展和人民生活水平的显著提高,人们的旅游需求日益多样化,特别是现代旅游活动的日益兴盛,寻访古迹(古代墓葬)成为广大旅游者普遍的心理倾向,凭吊悠久的历史文化古迹成为旅游者外出旅游的动机之一。

当前古代墓葬的旅游经济发展越来越引起社会的普遍关注,如何充分挖掘其深层价值而又加强对其的保护具有重要的现实意义。

如何在旅游开发中有效的保护古代墓葬,以达到经济效益与文化效益之间的平衡,则是本文研究的主旨所在。

关键词:古墓葬,旅游开发,墓葬保护,开发原则由于我国旅游业向纵深方向发展,原先随着时间的流逝,早已蒙上厚厚尘埃的古代墓葬旅游业重新焕发了生机和活力。

秦始皇陵的壮观,明十三陵的宏伟,孔林的儒士气风。

依稀可以让我们感受到祖先的伟大和五千年中华文明的灿烂。

中国古墓葬的旅游开发对于新时期认识历史,保护文化、促进发展、加强爱国主义都具有重要的现实意义。

一、规模宏大的墓葬文化。

古陵墓资源是回归自然和文化旅游结合最佳的一种游览胜地。

首先,如明十三陵、清东陵、黄帝陵、昭陵、孔林、孔庙、景泰陵、金陵以及七王坟、九王坟等,其地下或地上都有规模宏伟的陵寝建筑群。

给人以一种特殊的神秘感和观赏空间,吸引着众多的游客前往游览。

古代墓葬,由地上、地下两重建筑组成,相对古代地面建筑具有一定的独特性。

特别是历代帝陵,地面陵寝和地下玄宫的布局都是模仿当时的宫廷建筑所建,金碧辉煌,充分反映了当时的建筑风格,体现了属于那个时代独特的建筑艺术和历史特征。

二、丰富多样的墓葬文物。

不同时代的古墓葬都有不同的殉葬品,明代中期以前,帝王陵墓除有丰富的墓葬品之外,还有被摒弃的活人陪葬墓穴。

这些殉葬者和殉葬品,不仅具有神秘的吸引功能,而且有着回忆人类发展历史的艺术感染力。

如秦始皇兵马俑的发现,再现了二千多年前的军事阵容,成为轰动世界的一大奇观,被人们称为“本世界最壮观的发现”。

同样,明十三陵的定陵地下宫殿,也以其雄伟的体量,精湛的墓室建筑,深深地吸引了大量的中外游客。

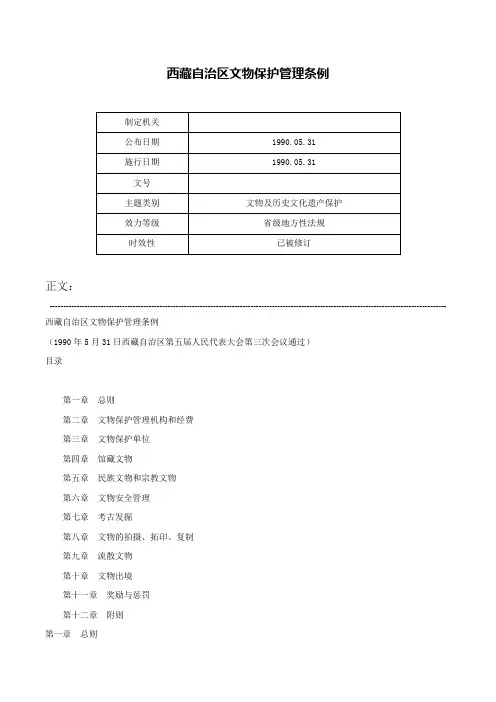

西藏自治区文物保护管理条例正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 西藏自治区文物保护管理条例(1990年5月31日西藏自治区第五届人民代表大会第三次会议通过)目录第一章总则第二章文物保护管理机构和经费第三章文物保护单位第四章馆藏文物第五章民族文物和宗教文物第六章文物安全管理第七章考古发掘第八章文物的拍摄、拓印、复制第九章流散文物第十章文物出境第十一章奖励与惩罚第十二章附则第一章总则第一条为加强西藏自治区文物的保护和管理,根据《中华人民共和国文物保护法》(以下简称《文物保护法》),结合我区实际情况,制定本条例。

第二条我区境内一切具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古建筑、古墓葬、石窟寺、石刻、古脊椎动物及古人类化石;与重大历史事件、革命运动和著名人物有关的,具有重要纪念意义、教育意义和科学价值的建筑物、遗址、纪念物;重要的革命文献资料以及具有历史、艺术、科学价值的手稿、古旧图书、经卷;反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活具有代表性的民族、宗教文物等,均受国家保护。

第三条我区地上、地下、水域中遗存的一切文物属国家所有。

国家机关、部队、全民所有制企业、事业单位收藏的文物属国家所有。

第四条属于集体和个人所有的纪念建筑、古建筑和传世文物,其所有权受国家法律保护。

文物所有者必须遵守国家有关保护管理文物的规定。

第五条所有机关、团体、部队、单位和个人都有保护文物的义务。

第六条各级人民政府负责《文物保护法》和本条例的贯彻实施,负责保护本行政区域内的文物。

各级文化行政管理部门,主管本行政区域内的文物保护管理工作。

第二章文物保护管理机构和经费第七条西藏自治区文物管理委员会是保护管理全区文物的管理机构,负责协调、研究、处理全区文物的保护管理工作。

成都市文物保护管理条例(2020年修订)文章属性•【制定机关】成都市人大及其常委会•【公布日期】2020.06.19•【字号】•【施行日期】2020.08.01•【效力等级】省、自治区的人民政府所在市地方性法规•【时效性】现行有效•【主题分类】文物及历史文化遗产保护正文成都市文物保护管理条例1992年10月23日成都市第十一届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过,1993年4月18日四川省第八届人民代表大会常务委员会第二次会议批准;根据1997年11月20日成都市第十二届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过,1999年4月3日四川省第九届人民代表大会常务委员会第八次会议批准的《关于修改〈成都市文物保护管理条例〉的决定》修正;2006年8月10日成都市第十四届人民代表大会常务委员会第二十六次会议修订,2006年11月30日四川省第十届人民代表大会常务委员会第二十四次会议批准;2020年3月25日成都市第十七届人民代表大会常务委员会第十六次会议修订,2020年6月12日四川省第十三届人民代表大会常务委员会第十九次会议批准。

目录第一章总则第二章考古发掘第三章保护和利用第四章法律责任第五章附则第一章总则第一条为了加强文物的保护管理,促进世界文化名城建设,发展天府文化,根据《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国文物保护法实施条例》《四川省〈中华人民共和国文物保护法〉实施办法》等法律法规,结合成都市实际,制定本条例。

第二条本条例适用于本市行政区域内的文物保护管理活动。

本条例所称的文物包括:(一)具有历史、艺术、科学价值或者体现天府文化核心内涵的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁画;(二)与重大历史事件、革命运动或者著名人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的近代现代重要史迹、实物、代表性建筑;(三)历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品;(四)历史上各时代重要的文献资料以及具有历史、艺术、科学价值的手稿和图书资料等;(五)反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活以及体现天府文化鲜明特质的代表性实物。

中华人民共和国文物保护法第一章总则第一条为了加强对文物的保护,继承中华民族优秀的历史文化遗产,促进科学研究工作,进行爱国主义和革命传统教育,建设社会主义精神文明和物质文明,根据宪法,制定本法。

第二条在中华人民共和国境内,下列文物受国家保护:(一)具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁画;(二)与重大历史事件、革命运动或者著名人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的近代现代重要史迹、实物、代表性建筑;(三)历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品;(四)历史上各时代重要的文献资料以及具有历史、艺术、科学价值的手稿和图书资料等;(五)反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物。

文物认定的标准和办法由国务院文物行政部门制定,并报国务院批准。

具有科学价值的古脊椎动物化石和古人类化石同文物一样受国家保护。

第三条古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁画、近代现代重要史迹和代表性建筑等不可移动文物,根据它们的历史、艺术、科学价值,可以分别确定为全国重点文物保护单位,省级文物保护单位,市、县级文物保护单位。

历史上各时代重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等可移动文物,分为珍贵文物和一般文物;珍贵文物分为一级文物、二级文物、三级文物。

第四条文物工作贯彻保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理的方针。

第五条中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物,属于国家所有。

古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有。

国家指定保护的纪念建筑物、古建筑、石刻、壁画、近代现代代表性建筑等不可移动文物,除国家另有规定的以外,属于国家所有。

国有不可移动文物的所有权不因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变。

下列可移动文物,属于国家所有:(一)中国境内出土的文物,国家另有规定的除外;(二)国有文物收藏单位以及其他国家机关、部队和国有企业、事业组织等收藏、保管的文物;(三)国家征集、购买的文物;(四)公民、法人和其他组织捐赠给国家的文物;(五)法律规定属于国家所有的其他文物。

《城市规划管理与法规》第六章考试题1.中华人民共和国实行土地的(A)A.社会主义公有制 B.私有制 C.集体所有制 D.公有制和私有制并存2.国家依法实行国有土地有偿使用制度,但是不包括(B)A.集体所有的土地B.国家在法律规定的范围内划拨国有土地使用权的C.全民所有的土地D.农村用地3.各级人民政府在加强土地利用计划管理方面是通过(B)来实现的A.土地利用总体规划B. 控制建设用地总量C.土地利用建设规划D.控制城市土地总量4.对于文物保护单位无法实施原址保护,必须迁移异地保护或者拆除的,应当(B)A.应当报省、自治区、直辖市文物行政部门批准B.应当报省、自治区、直辖市人民政府批准C.应当批准前征得国务院文物行政部门同意D.应当由省、自治区、直辖市人民政府报国务院批准5.以出让方式取得土地使用权进行房地产开发的,满(B)未动工开发,可以无偿收回土地使用权。

A.1年B.2年C.3年D.4年6.录用担任主任科员以下及其他相当职务层次的非领导职务公务员,采取(B)的办法A.公开考试、严格考察、公平竞争、择优录取B.公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取C.统一考试、严格考察、公平竞争、择优录取D.统一考试、严格考察、平等竞争、择优录取7.我国《人民防空法》规定,人民防空实行(D)方针。

A.人防建设与城市建设相结合B.重点建设、平战结合、协调发展C.与经济建设协调发展D.长期准备、重点建设、平战结合8.《风景名胜区条例》自(D)起施行A.2005年9月6日B.2005年12月1日C.2006年9月6日D.2006年12月1日9.省级风景名胜区规划由(C)组织编制A省、自治区、直辖市人民政府B.省、自治区人民政府建设主管部门或者直辖市人民政府风景名胜区主管部门C.县级人民政府D.县级人民政府建设主管部门10.我国基本农田保护实行(A)的方针A.全面规划、合理利用、用养结合、严格保护B.全面规划、合理利用、用养结合、严格控制C.统一规划、合理利用、用养结合、严格保护D.统一规划、合理利用、用养结合、严格控制11.公共文化体育设施的建设应纳入(A)A.国民经济和社会发展计划B.城市总体规划C.城市详细规划D.城市近期规划12.自然保护区分为(B)A.国家级自然保护区和省级自然保护区B.国家级自然保护区和地方级自然保护区C.国家级自然保护区、省级自然保护区、地方自然保护区D.一级自然保护区、二级自然保护区13.古文化遗址、古墓葬、石窟寺和属于国家所有的纪念建筑物、古建筑,被核定公布为文物保护单位的,由(C)设置专门机构或者指定机构负责管理。

江西省文物保护管理办法文章属性•【制定机关】江西省人大及其常委会•【公布日期】1987.12.28•【字号】•【施行日期】1988.02.01•【效力等级】省级地方性法规•【时效性】现行有效•【主题分类】文物及历史文化遗产保护正文江西省文物保护管理办法(1987年12月26日江西省第六届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过,1987年12月28日公布)目录第一章总则第二章文物保护单位第三章考古发掘第四章文物收藏与收集第五章文物的拓印、复制、摄影第六章奖励与惩罚第七章附则第一章总则第一条为加强我省文物保护管理工作,发挥文物在社会主义物质文明和精神文明建设中的作用,根据《中华人民共和国文物保护法》(以下简称《文物保护法》)和国家有关规定,结合我省实际情况,特制定本办法。

第二条在我省境内,下列具有历史、艺术、科学价值的文物受国家保护:(一)古文化遗址、古墓葬、古建筑、古窑址、石窟造像、石刻、石雕;(二)与重大历史事件、革命运动和著名人物有关的、具有重要纪念意义、教育意义和史料价值的建筑物(包括附属建筑)、革命遗址、名木古树、纪念物;(三)历史上各时代有价值的艺术品、工艺美术品;(四)重要的革命文献资料以及具有收藏价值的手稿、古旧图书资料等;(五)反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物;(六)外国侵华罪证的典型遗迹、遗物;(七)古人类化石和具有科学价值的动植物化石。

第三条我省辖区内地下、内水遗存的一切文物属国家所有,任何单位和个人不得私自掘取和占有。

国家机关、部队、全民所有制企业、事业单位收藏的文物,属国家所有。

第四条属集体或私人所有的革命遗址、纪念建筑物、古建筑和传世文物,其所有权受国家法律保护。

文物的所有者必须遵守《文物保护法》和本办法。

第五条各级人民政府负责保护本行政区域内的文物,各级文化行政管理部门为主管文物工作的行政管理机关,行使对文物保护管理的职权,执行各项文物法规。

文化遗产旅游资源的策划与开发研究引言文化遗产旅游是一种以游览或体验历史、文化、自然遗产为主题的旅游活动。

因其具有文化内涵、感染力强、启发性等特点,越来越受到市场的青睐。

但是,文化遗产旅游不同于普通旅游,它需要更加谨慎的策划和开发,因此,其策划与开发研究显得尤为重要。

一、文化遗产旅游的现状中国是拥有丰富文化遗产的国家,在长时间的历史演变中,留下了众多的文化遗产。

因此,中国也成为了一个文化遗产旅游大国。

根据《中国文化遗产旅游发展白皮书(2019)》的数据显示,2018年中国文化遗产旅游接待人数达到19.95亿人次,比上年增长了9.05%。

文化遗产旅游也成为目前中国旅游市场最重要、最热门的板块之一。

但是,文化遗产旅游也遭遇着许多问题。

例如,文化遗产展示不够真实、特色不突出、营销手段不尽完善等等。

二、1. 文化遗产旅游资源策划策划是文化遗产旅游资源开发的第一步,他的目的在于确定旅游资源的目标市场和开发方向。

在策划过程中,应当考虑到文化遗产旅游的特性,为游客提供带有历史传承和文化内涵的旅游内容和服务。

首先,应该选择合适的文化遗产旅游产品。

因为不同的文化遗产旅游产品适合不同的人群,例如年轻人,长者,学生等等。

其次,应该制定详尽的目标制度,包括景区规划、营销手段制定、旅行路线规划等。

最后,应做好销售模块的计划,例如推销方案、主题路线分配、各种平台的在线销售规划等。

2. 文化遗产旅游资源开发文化遗产旅游资源开发是指从文化遗产旅游产品的角度,真实的再现历史文化,多角度地挖掘文化遗产内涵,推出真正有特色和品质的文化遗产旅游产品。

为了保持旅游产品的品质和真实性,开发时应该模拟市场需求和个性化的消费者需要。

只有通过提供先进的服务和真实的文化场景,才能为消费者带来深刻的体验和感受。

其次,在文化遗产旅游中,重要的是文化遗产的保护。

文化遗产所承载的历史、文化价值是旅游市场所无法替代的。

因此,在开发过程中,应该注意文化遗产的保护,将文化价值体现在旅游产品中。

贵阳市文物保护管理条例正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 贵阳市文物保护管理条例(1995年6月30日贵州省贵阳市第九届人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过1995年11月28日贵州省第八届人民代表大会常务委员会第十八次会议批准)目录第一章总则第二章文物管理机构和经费第三章文物保护单位第四章文物利用和管理第五章馆藏文物和流散文物第六章奖励与惩罚第七章附则第一章总则第一条为了加强贵阳市文物保护管理,根据《中华人民共和国文物保护法》、《贵州省文物保护管理办法》,结合本市实际,制定本条例。

第二条凡本市行政区域的下列文物均受保护:(一)具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古建筑、古墓葬、石刻;(二)与重大历史事件、革命运动和著名人物有关的具有重要纪念、教育意义和史料价值的建筑物、遗址、纪念物;(三)历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品;(四)重要的革命文献资料和具有历史、艺术、科学价值的手稿、古旧图书资料等;(五)反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物。

具有科学价值的古脊椎动物化石和古人类化石同文物一样受保护。

第三条本市行政区域内地下、水域遗存的一切文物,国家机关、国有企业、事业单位收藏的文物,古文化遗址、古墓葬,均属于国家所有。

国家指定保护的纪念建筑物、古建筑、石刻等,除国家另有规定的以外,属于国家所有。

第四条集体所有和私人所有的纪念性建筑物、古建筑和传世文物,其所有权受国家法律保护。

文物所有者必须遵守国家有关文物保护管理的规定。

第五条一切组织和个人都有保护文物的义务。

严禁任何组织和个人将国家文物据为己有。

文化旅游资源的挖掘与开发随着现代人生活水平的提高,人们的旅游需求也越来越高。

除了传统的风景名胜之外,越来越多的游客开始关注一些具有文化底蕴的旅游景点,尤其是那些历史悠久、文化积淀深厚的地方。

因此,文化旅游已经成为了未来旅游业的一大“热点”,其挖掘与开发也变得至关重要。

1. 文化旅游资源的挖掘文化旅游资源并不是简单的文物、名胜古迹,它还包括了当地的传统饮食、民俗文化、手工艺品等。

挖掘这些资源需要有丰富的人文、历史、地理知识,需要深入了解当地的文化、风俗、习惯和历史背景。

只有根据各地的实际情况,深入挖掘文化旅游资源,才能在全国乃至全球范围内产生影响。

挖掘文化旅游资源的方法主要有两种:一种是发掘已有的文化资源,如文物古迹、历史建筑等;另一种是挖掘当地的传统文化、民俗文化等。

对于发掘已有的文化资源,有必要采取系统化的建设方法,如完善景点的基础设施、改善景区管理、推广相关文化等。

而对于挖掘当地的传统文化,则需要对当地的文化传统进行深入了解和研究,发掘传统文化元素并进行整合和升华,如制作新的文创产品等。

2. 文化旅游的开发文化旅游的开发需要综合考虑资源、环境、基础设施、交通等因素。

以当地的实际情况为出发点,充分利用当地的文化资源,同时注重景点的建设、保护和管理。

首先,景区的环境和基础设施要满足游客的需求。

景区需要设计合理的路线、设置便利的设施。

对于一些特色景点,要进行保护和修缮,确保其历史文化价值不被破坏。

其次,交通条件是决定景区发展的主要因素之一。

景区措施交通要便利、高效,尤其是要舒适、安全和经济实惠。

只有与当地的发展联系起来,才能在发展过程中满足当地的需求。

最后,景区的管理是保证文化旅游长久可持续发展的基础之一。

需要建立完善的管理体系、加强文化旅游人才队伍建设、完善景区的营销策略等。

3. 文化旅游的意义当人们旅游,不仅能够享受到美好的旅游体验,还能够增长自己的知识和文化素养。

文化旅游资源的挖掘和开发,不仅可以增加旅游的观光性、娱乐性、休闲性,更重要的是让游客了解当地的人文历史背景和文化内涵。

文化遗产保护与旅游开发研究第一章介绍文化遗产保护与旅游开发关系文化遗产是一个国家及民族的丰富资源,而旅游业则是其中具有巨大潜力的行业。

两者之间有着密不可分的联系,保护文化遗产有利于推动旅游业的发展,而旅游业也为文化遗产保护提供了可持续的经济支持。

第二章文化遗产保护的重要性文化遗产是人类社会发展的有机组成部分,具有不可替代的价值。

保护文化遗产不仅有利于保护国家的历史和文化遗产,而且能够对当地经济产生积极作用,促进社会经济的崛起,推动文化产业的发展。

第三章景区文化遗产的保护措施景区文化遗产保护主要从以下三个层面进行。

第一,景区文化遗产保护要重视保护理念的建立。

由于文化遗产的保护是一个长期的过程,不仅仅是纯技术活,更重要是对保护理念的贯彻,要秉持遗产保护的公益性,重视普及文化教育,增强公众文物保护意识。

第二,景区文化遗产保护要进行全面的保护工作。

保护文化遗产并不仅仅是文物修复,还要加强文物保护技术方面的研究及各种文物保护设施的考古保护。

第三,景区文化遗产保护要加强管理与推广。

要对景区文化遗产进行科学化、规范化的管理,制定完备的管理体系,加强文物研究,充分发挥文化遗产价值,营造其文化氛围。

同时,景区文化遗产的推广和市场化运作,是实现景区文化的价值和经济价值的重要手段。

第四章旅游业对文化遗产保护的支持旅游业在推动文化遗产保护方面发挥着不可替代的作用。

旅游是社会经济的重要支柱之一,而文化遗产则是旅游业的重要资源。

第五章文化遗产的旅游开发文化遗产的旅游开发是将文化遗产开发成为旅游景点,从而实现文化资源的最大化利用和保护。

文化遗产旅游开发应严格控制开发的规模和方式,保持旅游业与文化遗产保护之间的良性互动,保持文化遗产的真实性与原貌性,同时应注重开发的可持续性。

第六章保护文化遗产的责任保护文化遗产是人类共同的责任。

政府、企业、民间都应肩负起保护文化遗产的责任。

政府应该将文化遗产保护纳入国家发展战略,增加对文化遗产保护的财政投入,加强对文化遗产的管理。