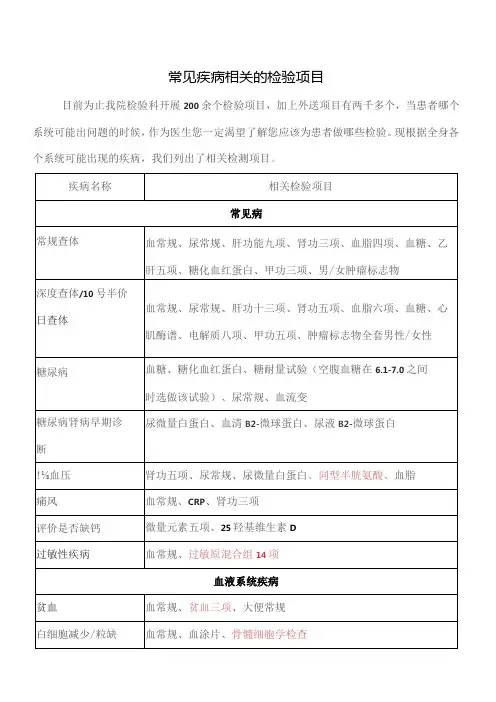

肿瘤十三项及血常规

- 格式:ppt

- 大小:849.00 KB

- 文档页数:86

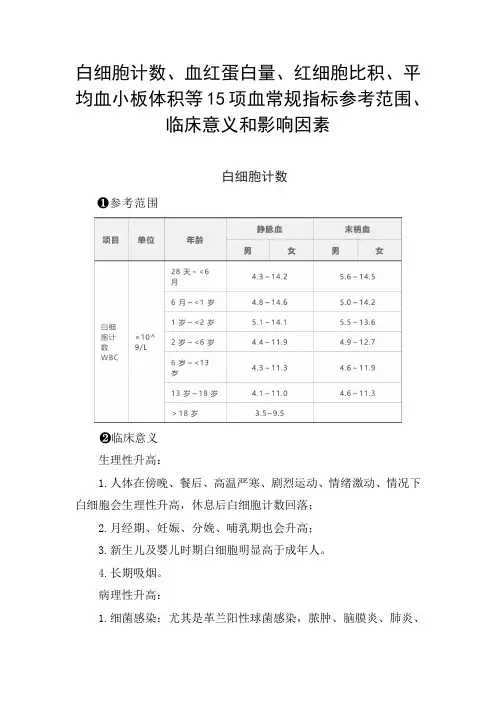

白细胞计数、血红蛋白量、红细胞比积、平均血小板体积等15项血常规指标参考范围、临床意义和影响因素白细胞计数❶参考范围❷临床意义生理性升高:1.人体在傍晚、餐后、高温严寒、剧烈运动、情绪激动、情况下白细胞会生理性升高,休息后白细胞计数回落;2.月经期、妊娠、分娩、哺乳期也会升高;3.新生儿及婴儿时期白细胞明显高于成年人。

4.长期吸烟。

病理性升高:1.细菌感染:尤其是革兰阳性球菌感染,脓肿、脑膜炎、肺炎、阑尾炎及扁桃体炎等。

2.病毒感染:传染性单核细胞增多症、流行性乙型脑炎、汉坦病毒、肠道病毒 71 型、狂犬病毒等。

3.组织损伤:急性出血、大手术、大面积烧伤、严重外伤及急性心肌梗塞等。

4.白血病:急性粒细胞白血病、急性早幼粒细胞白血病、慢性粒细胞白血病等。

5.骨髓纤维化。

6.恶性肿瘤:肝癌、胃癌等。

7.代谢性中毒:糖尿病酮症酸中毒、尿毒症等。

8.金属、药物、生物毒素:铅、汞、安眠药、昆虫和蛇毒素。

病理性减少:1.细菌感染:尤其是革兰阴性杆菌感染如伤寒、副伤寒等。

2.原虫感染:黑热病、疟疾等。

3.病毒感染:病毒性肝炎、流感等。

4.血液病:再生障碍性贫血、巨幼细胞贫血等。

5.自身免疫性疾病:系统性红斑狼疮、艾滋病等。

6.脾功能亢进:门脉肝硬化等。

7.肿瘤放射、化疗。

8.药物:抗生素、生物制剂等❸影响因素1.血液应与抗凝剂充分混匀,避免产生凝块,检测前应充分混匀标本。

2.采血局部皮肤冻疮、发绀、水肿、感染等情况时,检验结果没有代表性。

2.EDTA 抗凝剂可导致分叶核中性粒细胞聚集,进而导致白细胞计数假性降低,这种情况还可发生在枸橼酸钠和肝素抗凝的血液标本中。

(罕见)3.淋巴细胞聚集:烧伤、尿路感染、严重单核细胞白血病、B 细胞淋巴瘤等可导致白细胞计数出现假性降低情况。

4.白细胞计数假性增高见于:巨血小板、抗溶性红细胞、有核红细胞、冷球蛋白类、纤维蛋白原和真空管内血液标本量过多。

中性粒细胞绝对数/中性粒细胞百分比❶参考范围❷临床意义生理性升高:1.一天不同时间中性粒细胞数量不同,一般下午较上午高。

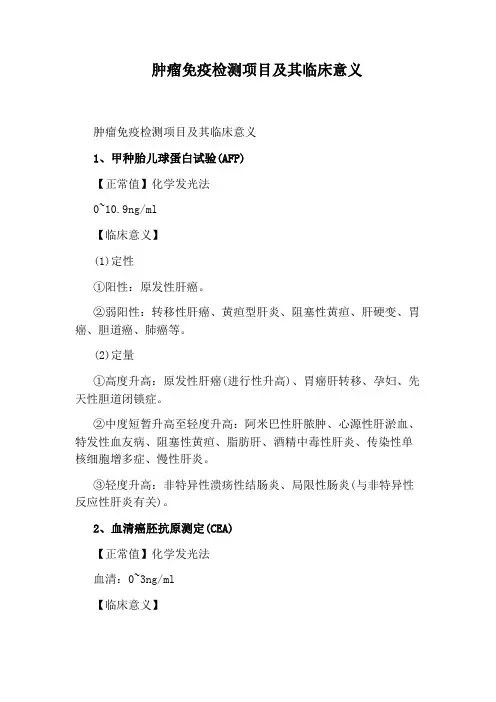

肿瘤免疫检测项目及其临床意义肿瘤免疫检测项目及其临床意义1、甲种胎儿球蛋白试验(AFP)【正常值】化学发光法0~10.9ng/ml【临床意义】(1)定性①阳性:原发性肝癌。

②弱阳性:转移性肝癌、黄疸型肝炎、阻塞性黄疸、肝硬变、胃癌、胆道癌、肺癌等。

(2)定量①高度升高:原发性肝癌(进行性升高)、胃癌肝转移、孕妇、先天性胆道闭锁症。

②中度短暂升高至轻度升高:阿米巴性肝脓肿、心源性肝淤血、特发性血友病、阻塞性黄疸、脂肪肝、酒精中毒性肝炎、传染性单核细胞增多症、慢性肝炎。

③轻度升高:非特异性溃疡性结肠炎、局限性肠炎(与非特异性反应性肝炎有关)。

2、血清癌胚抗原测定(CEA)【正常值】化学发光法血清:0~3ng/ml【临床意义】①升高:恶性肿瘤、结肠癌、直肠癌、胃癌、胰腺癌、肺癌、乳腺癌、膀胱癌、前列腺癌、子宫癌、甲状腺癌、胆道癌等。

②良性疾病:肝硬变、慢性肝炎、阻塞性黄疸、糖尿病、抗癌剂引起肝损害、吸烟者较不吸烟者高。

3、糖链抗原50(CA50)【正常值】RIA法<24U/ml【临床意义】升高:胰腺癌、胆囊癌、结肠癌、直肠癌、胃癌、肝癌、肺癌、子宫癌、卵巢癌、肾癌、乳腺癌、溃疡性结肠炎、肝硬化、黑色素瘤、淋巴瘤。

4、糖链抗原15-3(CA15-3)【正常值】化学发光法0-31.3U/ml【临床意义】升高:乳腺癌、肺癌、结肠癌、胰腺癌、卵巢癌、子宫颈癌、原发性肝癌。

5、糖链抗原125(CA125)【正常值】化学发光法0~35U/ml【临床意义】升高:卵巢癌(>100u/ml)、乳腺癌、胰腺癌、胃癌、肺癌、结肠直肠癌、子宫内膜异位症、卵巢囊肿、胰腺炎、肝炎、肝硬化、良性和恶性胸腹水、早期妊娠。

6、神经元特异性烯醇化酶(NSE)【正常值】1~9ng/ml【临床意义】升高:小细胞肺癌和神经母细胞瘤(标志物,特异性升高)。

【临床意义】升高:肝癌(93.88OD/30mg蛋白质)、癌周围组织(24.09OD/30mg 蛋白质)。

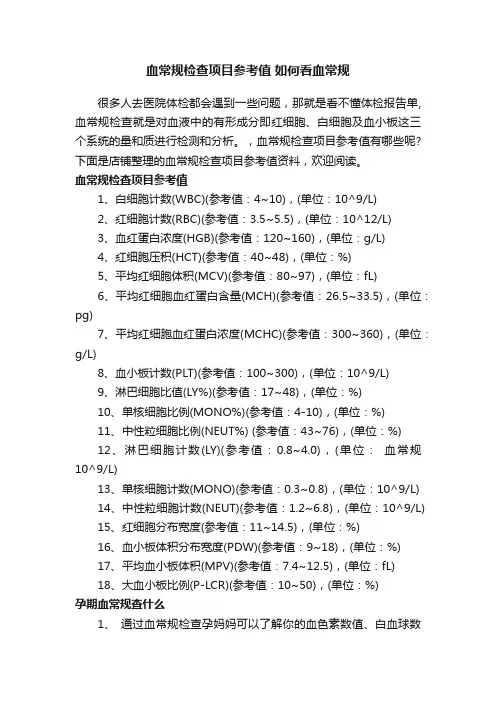

血常规检查项目参考值如何看血常规很多人去医院体检都会遇到一些问题,那就是看不懂体检报告单,血常规检查就是对血液中的有形成分即红细胞、白细胞及血小板这三个系统的量和质进行检测和分析。

,血常规检查项目参考值有哪些呢?下面是店铺整理的血常规检查项目参考值资料,欢迎阅读。

血常规检查项目参考值1、白细胞计数(WBC)(参考值:4~10),(单位:10^9/L)2、红细胞计数(RBC)(参考值:3.5~5.5),(单位:10^12/L)3、血红蛋白浓度(HGB)(参考值:120~160),(单位:g/L)4、红细胞压积(HCT)(参考值:40~48),(单位:%)5、平均红细胞体积(MCV)(参考值:80~97),(单位:fL)6、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)(参考值:26.5~33.5),(单位:pg)7、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)(参考值:300~360),(单位:g/L)8、血小板计数(PLT)(参考值:100~300),(单位:10^9/L)9、淋巴细胞比值(LY%)(参考值:17~48),(单位:%)10、单核细胞比例(MONO%)(参考值:4-10),(单位:%)11、中性粒细胞比例(NEUT%) (参考值:43~76),(单位:%)12、淋巴细胞计数(LY)(参考值:0.8~4.0),(单位:血常规10^9/L)13、单核细胞计数(MONO)(参考值:0.3~0.8),(单位:10^9/L)14、中性粒细胞计数(NEUT)(参考值:1.2~6.8),(单位:10^9/L)15、红细胞分布宽度(参考值:11~14.5),(单位:%)16、血小板体积分布宽度(PDW)(参考值:9~18),(单位:%)17、平均血小板体积(MPV)(参考值:7.4~12.5),(单位:fL)18、大血小板比例(P-LCR)(参考值:10~50),(单位:%)孕期血常规查什么1、通过血常规检查孕妈妈可以了解你的血色素数值、白血球数量、有无潜在感染,以及你是否患有贫血。

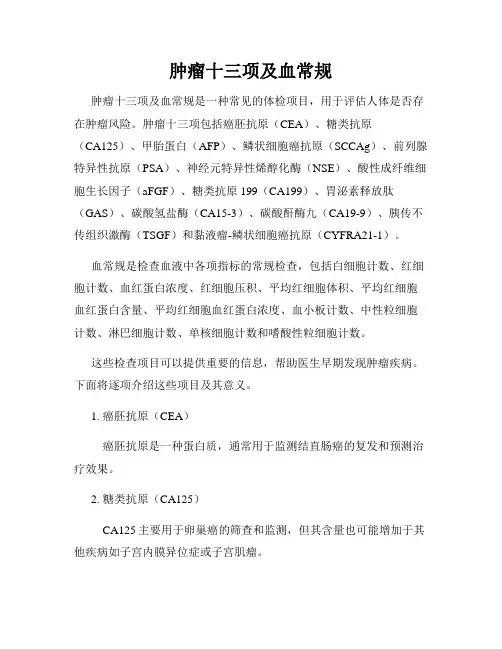

肿瘤十三项及血常规肿瘤十三项及血常规是一种常见的体检项目,用于评估人体是否存在肿瘤风险。

肿瘤十三项包括癌胚抗原(CEA)、糖类抗原(CA125)、甲胎蛋白(AFP)、鳞状细胞癌抗原(SCCAg)、前列腺特异性抗原(PSA)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、酸性成纤维细胞生长因子(aFGF)、糖类抗原199(CA199)、胃泌素释放肽(GAS)、碳酸氢盐酶(CA15-3)、碳酸酐酶九(CA19-9)、胰传不传组织激酶(TSGF)和黏液瘤-鳞状细胞癌抗原(CYFRA21-1)。

血常规是检查血液中各项指标的常规检查,包括白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白浓度、红细胞压积、平均红细胞体积、平均红细胞血红蛋白含量、平均红细胞血红蛋白浓度、血小板计数、中性粒细胞计数、淋巴细胞计数、单核细胞计数和嗜酸性粒细胞计数。

这些检查项目可以提供重要的信息,帮助医生早期发现肿瘤疾病。

下面将逐项介绍这些项目及其意义。

1. 癌胚抗原(CEA)癌胚抗原是一种蛋白质,通常用于监测结直肠癌的复发和预测治疗效果。

2. 糖类抗原(CA125)CA125主要用于卵巢癌的筛查和监测,但其含量也可能增加于其他疾病如子宫内膜异位症或子宫肌瘤。

3. 甲胎蛋白(AFP)甲胎蛋白是胎儿发育过程中产生的一种蛋白质,其升高可以提示肝癌、睾丸癌或卵巢癌的可能性。

4. 鳞状细胞癌抗原(SCCAg)SCCAg是一种检测鳞状细胞癌的标志物,可用于宫颈癌、头颈部鳞状细胞癌、肺癌和食管癌等的筛查和监测。

5. 前列腺特异性抗原(PSA)PSA是一种由前列腺组织分泌的蛋白质,通过测量其浓度可以早期发现前列腺癌的风险。

6. 神经元特异性烯醇化酶(NSE)NSE是一种神经元特异性酶,在小细胞肺癌等神经内分泌肿瘤的筛查和监测中具有重要价值。

7. 酸性成纤维细胞生长因子(aFGF)aFGF的水平可提示肺癌、乳腺癌和胃癌等恶性肿瘤的风险。

8. 糖类抗原199(CA199)CA199是一种胰腺癌特异性的标志物,可以用于胰腺癌的早期筛查和监测。

血常规各指标参考范围及临床意义一、血液一般检查:1、红细胞计数(RBC)[正常参考值]男:4.0×10 12-5.3×10 12个/L(400万-550万个/mm3)。

女:3.5×10 12-5.0×10 12个/L(350万-500万个/mm3)。

儿童:4.0×10 12-5.3×10 12个/L(400万-530万个/mm3)。

[临床意义]红细胞减少多见于各种贫血,如急性、慢性再生障碍性贫血、缺铁性贫血等。

红细胞增多常见于身体缺氧、血液浓缩、真性红细胞增多症、肺气肿等。

2、血红蛋白测定(Hb)淋巴细胞 L 0.20-0.40(20%-40%)单核细胞 M 0.03-0.08(3%-8%)[临床意义]中性杆状核粒细胞增高见于急性化脓性感染、大出血、严重组织损伤、慢性粒细胞膜性白血病及安眠药中毒等。

中性分叶核粒细胞减少多见于某些传染病、再生障碍性贫血、粒细胞缺乏症等。

嗜酸性粒细胞增多见于牛皮癣、天疤疮、湿疹、支气管哮喘、食物过敏,一些血液病及肿瘤,如慢性粒细胞性白血病、鼻咽癌、肺癌以及宫颈癌等。

嗜酸性粒细胞减少见于伤寒、副伤寒早期、长期使用肾上腺皮质激素后。

淋巴细胞增高见于传染性淋巴细胞增多症、结核病、疟疾、慢性淋巴细胞白血病、百日咳、某些病毒感染等。

淋巴细胞减少见于淋巴细胞破坏过多,如长期化疗、X射线照射后及免疫缺陷病等。

单核细胞增高见于单核细胞白血病、结核病活动期、疟疾等。

5、嗜酸性粒细胞直接计数(EOS)[正常参考值]50-300×106个/L(50-300个/mm3)。

[临床意义]嗜酸性粒细胞增多见于牛皮癣、天疤疮、湿疹、支气管哮喘、食物过敏,一些血液病及肿瘤,如慢性粒细胞性白血病、鼻咽癌、肺癌以及宫颈癌等。

嗜酸性粒细胞减少见于伤寒、副伤寒早期、长期使用肾上腺皮质激素后。

二、出血性疾病检查:1、血小板计数(PLT)[正常参考值] 100×109-300×109个/L(10万-30万个/mm3)。

肿瘤标志物的检测及临床意义肿瘤的发生与机体的免疫功能状态,尤其是细胞免疫的功能状态密切相关。

肿瘤患者的免疫功能测定对了解病情、评价疗效、判断肿瘤的发生发展及预后有重要价值。

肿瘤标志物是指在肿瘤的发生和增殖过程中,由肿瘤细胞本身所产生的或者是由机体对肿瘤细胞反应而产生的,反应肿瘤存在和生长的一类物质,包括蛋白质,激素,酶,多胺及癌基因产物等。

医院目前检测的肿瘤六项包括:甲胎蛋白,癌胚抗原,肿瘤抗原CA153、CA125、CA199,铁蛋白。

一、甲胎蛋白是指胎儿发育早期,由肝脏和卵黄囊合成的一种血清糖蛋白,胎儿出生后不久逐渐消失,通常成人血清中AFP的含量极低,参考值<20ug/ml。

甲胎蛋白明显升高见于:1.原发性肝癌2.病毒性肝炎与肝硬化3.生殖系统肿瘤和胚胎性肿瘤4.妊娠二、癌胚抗原是一种结构复杂的可溶性糖蛋白,主要存在于成人癌组织以及胎儿的胃肠管组织中,故名癌胚蛋白。

正常情况下,血清CEA<5.0ug/ml。

血清CEA升高见于:1.结肠癌、胰腺癌、肺癌、乳腺癌、胃癌以及转移性肝癌等,其他恶性肿瘤也有不同程度的阳性率;2.肠道息肉、结肠炎、肝硬化、肝炎、胰腺炎和肺部疾病等也可有不同程度的升高,但阳性的百分率较低;3.吸烟者中约有33%的人CEA>5ug/ml。

三、肿瘤抗原CA153是一种乳腺癌相关抗原,参考值<28ku/l。

对乳腺癌的诊断和术后随访监察有一定的价值。

血清CA153升高见于;1.乳腺癌2.其他恶性肿瘤3.肝脏、胃肠道、肺、乳腺、卵巢等非恶性肿瘤疾病:阳性率一般低于10%。

四、肿瘤抗原 CA125是很重要的卵巢癌相关抗原。

存在于上皮性卵巢癌组织和患者的血清中,参考值<35ku/l。

血清CA125升高见于:1.卵巢癌2.其他卵巢恶性肿瘤也有一定的阳性率,如乳腺癌、胰腺癌、胃癌、肺癌、结直肠癌、其他妇科肿瘤3.非恶性肿瘤,如子宫内膜异位症、盆腔炎、卵巢囊肿、胰腺炎、肝炎、肝硬化等疾病也有不同程度升高,诊断时应注意鉴别4.妊娠早期,CA125有升高。

(1) AFP:甲胎蛋白:(2)CEA:癌胚抗原(3)CA199:糖类抗原199(4)CA125:癌抗原125(5)CA153:肿瘤抗原153(6)CA50:癌抗原50(7)CA242:糖类抗原242(8)β2—MG:β2—微球蛋白(9)Fe Pro:血清铁蛋白:(10)NSE:神经元特异性烯醇化酶(11)HCG:人绒毛膜促性腺激素(12)TNF:肿瘤坏死因子AFP:甲胎蛋白:甲胎蛋白是一种糖蛋白,英文缩写AFP。

正常情况下,这种蛋白主要来自胚胎的肝细胞,胎儿出生约两周后甲胎蛋白从血液中消失,因此正常人血清中甲胎蛋白的含量尚不到20微克/升。

但当肝细胞发生癌变时,却又恢复了产生这种蛋白质的功能,而且随着病情恶化它在血清中的含量会急剧增加,甲胎蛋白就成了诊断原发性肝癌的一个特异性临床指标。

检测甲胎蛋白的方法有好几种,放射免疫法测得的甲胎蛋白大于500微克/升、且持续4周者,或甲胎蛋白在200~500微克/升、持续8周者,在排除其它引起甲胎蛋白增高的因素如急、慢性肝炎、肝炎后肝硬化、胚胎瘤、消化道癌症后,需再结合定位检查,如B超、CT、磁共振(MRI)和肝血管造影等即可作出诊断。

不过,正常怀孕的妇女、少数肝炎和肝硬化、生殖腺恶性肿瘤等情况下甲胎蛋白也会升高,但升高的幅度不如肝癌那样高。

肝硬化病人血清甲胎蛋白浓度多在25~200微克/升之间,一般在2个月内随病情的好转而下降,多数不会超过2个月;同时伴有转氨酶升高,当转氨酶下降后甲胎蛋白也随之下降,血清甲胎蛋白浓度常与转氨酶呈平行关系。

如果甲胎蛋白浓度在500 微克/升以上,虽有转氨酶升高,但肝癌的可能性大,转氨酶下降或稳定,而甲胎蛋白上升,也应高度怀疑肝癌。

甲胎蛋白在肝癌出现症状之前的8个月就已经升高,此时大多数肝癌病人仍无明显症状,肿瘤也较小,这部分患者经过手术治疗后,预后可得到明显改善,故肝硬化、慢性肝炎病人、家族中有肝癌患者的人应半年检测一次。

化疗血常规基本三项要求

化疗血常规基本三项要求是指进行化疗治疗时,必须进行的血液检查项目,包括白细胞计数、红细胞计数和血小板计数。

这些检查可以帮助医生及时发现患者身体的变化,并采取相应的治疗措施。

一、白细胞计数

白细胞是人体内的一种重要免疫细胞,其数量反映了人体免疫系统的活跃程度。

在进行化疗治疗时,由于药物对免疫系统的影响,患者往往会出现白细胞减少的情况,这会导致患者易感染、发热等问题。

因此,在进行化疗治疗时,必须定期检查患者的白细胞计数,及时发现异常情况并采取相应措施。

二、红细胞计数

红细胞是人体内负责运输氧气和二氧化碳的重要血液成分。

在进行化疗治疗时,由于药物对骨髓造血功能的影响,患者往往会出现贫血的情况,这会导致患者身体疲惫、乏力等问题。

因此,在进行化疗治疗时,必须定期检查患者的红细胞计数,及时发现异常情况并采取相应措施。

三、血小板计数

血小板是人体内负责止血的重要血液成分。

在进行化疗治疗时,由于

药物对骨髓造血功能的影响,患者往往会出现血小板减少的情况,这

会导致患者易出现出血、淤血等问题。

因此,在进行化疗治疗时,必

须定期检查患者的血小板计数,及时发现异常情况并采取相应措施。

综上所述,化疗血常规基本三项要求是非常重要的检查项目,在化疗

治疗中起到了至关重要的作用。

医生和患者都应该认真对待这些检查,并根据检查结果采取相应的治疗措施。

肿瘤标志物6项对照表一、什么是肿瘤标志物肿瘤标志物是一种在体内产生的特殊分子,它们与肿瘤的发生、发展以及治疗效果有关。

通过检测肿瘤标志物的水平,可以辅助诊断肿瘤、评估治疗效果、监测复发情况等。

肿瘤标志物检测是一种常见的辅助诊断方法,对于肿瘤的早期发现和治疗具有重要意义。

二、肿瘤标志物的分类根据不同的肿瘤类型和来源,肿瘤标志物可以分为多个类别。

其中,肿瘤标志物6项是指常见的六种肿瘤标志物,它们分别是:1.癌胚抗原(CEA):CEA是一种蛋白质,常见于胎儿和胎盘组织。

在成人中,CEA的水平通常很低,但在某些癌症(如结直肠癌、胃癌、肺癌等)患者体内会升高。

2.碱性磷酸酶(ALP):ALP是一种酶,它在体内参与骨代谢和肝胆功能等过程。

在某些肿瘤(如骨肿瘤、肝癌等)患者体内,ALP的水平会升高。

3.癌抗原125(CA125):CA125是一种糖蛋白,主要存在于女性生殖系统的上皮细胞中。

在卵巢癌等妇科肿瘤患者体内,CA125的水平通常会升高。

4.癌抗原199(CA199):CA199是一种糖蛋白,主要存在于胰腺和胆囊等器官中。

在胰腺癌等患者体内,CA199的水平通常会升高。

5.碳酸酐酶9(CA9):CA9是一种酶,它在体内参与维持酸碱平衡等过程。

在某些肿瘤(如肾癌、胃癌等)患者体内,CA9的水平会升高。

6.神经元特异性烯醇化酶(NSE):NSE是一种酶,主要存在于神经元和神经内分泌细胞中。

在某些肿瘤(如小细胞肺癌、神经母细胞瘤等)患者体内,NSE的水平通常会升高。

三、肿瘤标志物的意义和应用肿瘤标志物的检测结果可以为临床医生提供重要的参考信息。

通过监测肿瘤标志物的变化,可以判断肿瘤的发展趋势、评估治疗效果以及预测预后情况。

同时,肿瘤标志物的检测也可以用于筛查高风险人群,进行早期诊断和治疗。

然而,需要注意的是,肿瘤标志物并非是肿瘤的特异性指标,也就是说,某种肿瘤标志物的升高并不一定意味着患者一定患有肿瘤。

因此,在临床应用中,肿瘤标志物通常需要与其他检查方法(如影像学检查、组织病理学检查等)相结合,综合评估患者的疾病情况。

15 项血常规指标最全解读血常规检查是评估血液健康状况的重要手段,通过检测血液中的各种成分来了解个体的健康状态。

红细胞计数(RBC):反映红细胞的数量。

正常参考值为男性(4.3~5.8)×10^12/L,女性(3.8~5.1)×10^12/L。

红细胞减少常见于贫血,如急性或慢性再生障碍性贫血、缺铁性贫血等;增多则可能提示身体缺氧或真性红细胞增多症。

血红蛋白(HGB):反映单位体积血液中红细胞所含的血红蛋白量。

正常参考值为男性130~175 g/L,女性115~150 g/L。

血红蛋白减少或增多与红细胞计数的变化相似,同样可以反映贫血或脱水等情况。

白细胞计数(WBC):反映白细胞的数量。

正常参考值为(4~10)×10^9/L。

白细胞增多常见于感染、炎症、应激等情况,而减少则可能提示再生障碍性贫血或其他疾病。

血小板计数(PLT):反映血小板的数量。

正常参考值为(100~300)×10^9/L。

血小板减少可能提示出血倾向,而增多则可能提示原发性血小板增多症。

平均红细胞体积(MCV):反映红细胞的平均大小。

MCV增大通常提示巨幼细胞性贫血,而减小则提示小细胞低色素性贫血。

平均红细胞血红蛋白含量(MCH):反映红细胞中血红蛋白的平均含量。

MCH增大通常提示巨幼细胞性贫血,而减小则提示小细胞低色素性贫血。

平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC):反映单位体积红细胞中血红蛋白的浓度。

MCHC增大通常提示高色素性贫血,而减小则提示低色素性贫血。

红细胞分布宽度标准差(RDW-SD):反映红细胞体积分布的离散程度。

RDW-SD增大通常提示混合性贫血。

嗜碱性粒细胞百分比(Basophil percentage, BASOP):反映嗜碱性粒细胞在白细胞中的比例。

嗜碱性粒细胞增多常见于过敏反应和寄生虫感染。

嗜酸性粒细胞百分比(EOSP):反映嗜酸性粒细胞在白细胞中的比例。

嗜酸性粒细胞增多常见于寄生虫感染、某些皮肤病和过敏性疾病。

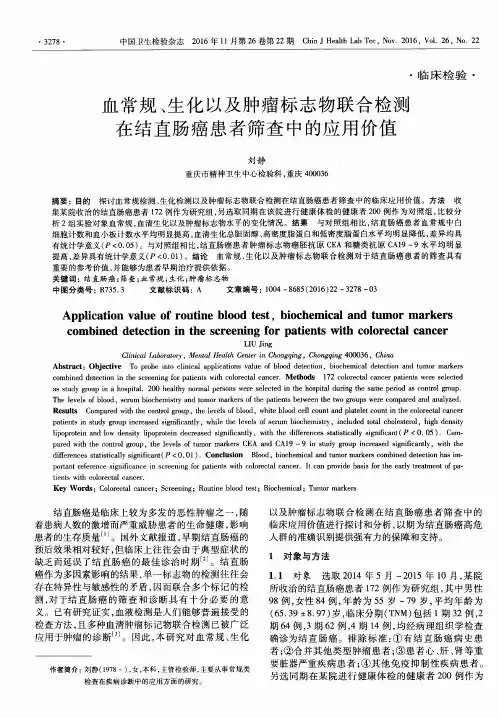

颅内肿瘤患者围手术期凝血功能和血常规变化分析目的比较开颅与非开颅肿瘤患者手术前后凝血功能和血常规的变化。

方法收集我院需手术切除肿瘤的患者90例,按照手术方式不同,分为开颅手术组(Craniotomy group)(研究组)和非开颅手术组(Non-craniotomy group)(对照组)。

比较两组患者术前和术后凝血功能:凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血酶原时间(APTT)、凝血酶时间(TT)、血清D-D二聚体和血常规:血红蛋白浓度(HGB)、红细胞压积(HCT)、血小板(PLT)各項指标水平。

结果开颅手术后的肿瘤患者活化部分凝血酶原时间(APTT)术后是降低趋势,凝血酶时间(TT)和纤维蛋白原(FIB)也呈现下降趋势,而血清D-D二聚体呈明显升高,较之前平均升高6.43倍,非开颅手术组平均升高3.24倍,开颅手术病人血清D-D 二聚体升高更明显。

结论开颅手术对肿瘤患者的凝血功能有影响,凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血酶原时间(APTT)、凝血酶时间(TT)明显延长,血清D-D二聚体明显升高,因此,开颅手术后的肿瘤患者,术后血液更高凝,发生栓塞风险更大。

标签:肿瘤;开颅手术;非开颅手术;凝血功能;血常规;血清D-D二聚体;活化部分凝血酶原时间【Abstract】Objective To compare the changes of coagulation function and blood routine before and after operation in patients with craniotomy and non-craniotomy.Methods A total of 90 patients were divided into two groups:Craniotomy group (study group)and non-craniotomy group (control group). The coagulation function and blood routine indexes before and after operation were compared between the two groups.Results After craniotomy,activated partial prothrombin time (APTT)decreased,thrombin time (TT)and fibrinogen (FIBs)decreased,and serum D-D dimer increased significantly (6.43 times higher than before).Conclusion Craniotomy has an effect on the coagulation function of tumor patients. Thrombin prothrombin time (PTT),activated partial prothrombin time (APTT),thrombin time (TT)and serum D-D dimer were significantly prolonged and serum D-D dimer was increased after craniotomy. Postoperative blood coagulation is higher and the risk of embolization is higher.【Key words】Craniotomy group;Non-craniotomy group;Coagulation function;routine blood test;Serum D-D dimer;Activeated partial thromboplasting time术后住入重症监护病房(ICU)的患者,不仅具有生命体征不平稳的特点,还具有大出血、术后栓塞、手术创伤至内环境紊乱等特点。

血常规检查项目如何看懂血常规化验单血常规检查很重要,当人身体发生变化时,常引起血液质和量的变化,血液发生病理变化时,常影响全身的组织和器官。

血常规检查项目有哪些呢?下面是店铺整理血常规检查项目的资料,欢迎阅读。

血常规检查项目1、血液分为血浆和血细胞两部分。

血常规检查是对外周血中红细胞和白细胞的量和质进行化验检查,包括:红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定,白细胞(WBC)计数及白细胞分类(DC)计数、血小板((Pt)计数。

2、在通常情况下,单位容积的血液中,红细胞数与血红蛋白量的数值大致呈平行的关系,故两者测定的意义大致相同;但在某些具有红细胞内血红蛋白浓度改变的贫血,如低色素性贫血时,红细胞与血红蛋白降低的程度常不平行,血红蛋白降低较红细胞为明显,故同时测定红细胞数与血红蛋白量以作比较,对诊断就更有意义。

3、一般经多次检查,成年男性红细胞》6.0×1012/L、血红蛋白》170g/L,成年女性红细胞》5.5×1012/L、血红蛋白》160g/L时,即被认为红细胞和血红蛋白增多。

这种情况可分为相对性增多和绝对性增多两类。

前者是因血浆中水分丢失、血液浓缩所致,常见于严重呕吐、腹泻、大量出汗、大面积烧伤等;多引起红细胞增多的原因,继发性可见于高原地区居民,严重的慢性心、肺疾患,如阻塞性肺气肿和肺原性心脏病,还见于肾癌、卵巢癌以及肾孟积水、多囊肾等。

原发于骨髓增殖性疾病如真性细胞增多症也可引起红细胞持续性显著增多,红细胞数可高达(7-10)×1012/L、血红蛋白达180-240g/L。

4、成年男性血红蛋白《120g/L,成年女性血红蛋白《110g/L即可视为贫血。

婴儿从出生3个月起至15岁以下的儿童,因身体生长发育迅速而红细胞生成相对不足,红细胞及血红蛋白数值可较正常成人低约10%-20%;妊娠中、后期的孕妇血浆容量增加,使血液稀释;可导致红细胞及血红蛋白减少,以上统称为生理性贫血。

为什么医生会要求进行血常规检验?有哪些常见的病症需要进行这项检查?血常规检验是一种常见的临床检查方法,医生经常要求患者进行血常规检验,以了解患者的健康状况。

那么,为什么医生会要求进行血常规检验?哪些常见的病症需要进行这项检查呢?下面为大家介绍一下。

1、血常规检验概述1.1 血常规检验的定义血常规检验是一种通过检测血液样本中各项指标来评估患者健康状况的检查方法。

医生通常要求患者进行血常规检验,以辅助诊断和治疗疾病。

它包括血液成分的检测、红细胞指标、白细胞指标和血小板指标等内容。

1.2 血常规检验的作用血常规检验可以提供有价值的信息,帮助医生了解患者的健康状况。

它可以帮助医生诊断和监测疾病,指导治疗,并且在临床诊断中具有重要的应用价值。

血常规检验可以帮助医生诊断疾病。

通过血常规检验,医生可以了解患者的血红细胞计数、白细胞计数、血小板计数等指标,从而判断是否存在贫血、感染或出血等情况。

这些指标的异常变化可以成为疾病的早期警示信号,帮助医生快速发现潜在的健康问题。

血常规检验可以监测疾病的进展和治疗效果。

通过定期进行血常规检验,医生可以观察患者的血液指标是否恢复正常或者是否出现新的异常情况。

这些数据可以帮助医生调整治疗方案,确保患者得到最合适的医疗护理。

血常规检验在临床诊断中具有重要的应用价值。

许多疾病在早期阶段的症状不明显,但血常规检验可以提供关键的信息帮助医生进行准确的诊断。

2、医生会要求血常规检验的原因为什么医生通常会建议进行血常规检验呢?这是因为血常规检验是一种常见而且重要的医学检查方式,能够提供很多有价值的健康信息。

血常规检验可以通过分析血液中的各种成分和指标来评估身体的健康状况,帮助医生进行疾病的诊断和治疗。

通过血常规检验,医生能够了解患者的红细胞数量、白细胞数量、血小板数量以及不同细胞的形态和功能等信息,从而判断患者是否存在贫血、感染、出血等问题。

此外,血常规检验还可以测量血液中的各种生化指标,如血红蛋白浓度、红细胞压积、白细胞计数、血小板计数等,有助于评估肝脏、肾脏、心脏等器官的功能状态。