双侧向测井

- 格式:ppt

- 大小:631.00 KB

- 文档页数:38

第一章 双侧向测井双侧向测井是应用最广泛的一种电阻率测井方法,它测量地层电阻率。

自然界中不同岩石和矿物的导电能力是不相同的尤其地层中所含流体性质不同时,导电性能差别很大。

因此 ,电阻率是地层的重要的物理参数之一。

在油气井中进行电阻率测井是我们寻找和定量确定油气存在的基本方法。

根据所测得的电阻率,可以区分含导电流体(如盐水,泥浆滤液)的地层和含非导电流体(如油气)的地层,应用阿尔奇公式,可以计算出地层中油气水的比例:2WW S FR =ρ (1-1) 式中:ρ—地层电阻率;R W —地层水电阻率;S W —地层含水饱和度;F ——地层因素。

电阻率测井是发展最早并一直沿用至今的一种测井方法。

最早使用的电阻率测井方法称普通电阻率测井。

经改进后,发展成为目前广泛使用的聚焦式电阻率测井,或称侧向测井。

自1950年,首批侧向测井仪投入商业使用后,老式的普通电阻率测井方法就逐渐被淘汰。

1.1 普通电阻率测井原理为测量某一电阻的阻值R ,可应用一个电源给该电阻供电,测量流过该电阻的电流I 和电阻两端的电压降V 。

由欧姆定律即可求出该电阻的阻值。

IV R = (1-2) 普通电阻率测井原理也是采用与此类似的方法,测量地层电阻率。

在介质中设置一个供电电极A ,回流电极B 放在距电极A 无限远的地方,在距电极A 一定距离处放置一对测量电极M,N (见图1-1),进行电位差测量。

假定电极为点电极,介质是均匀无限的,介质电阻率为ρ。

则从电极A 流出的电流呈辐射状向四面八方均匀散开,等电位面是以A 为球心的球面,如果测量电极M,N 与供电电极的距离分别为AM ,AN (注意电阻ρ的量纲为m ⋅Ω长度量纲为m )则M 点的电位:AM I V M πρ4=(1-3) N 点的电位: ANI V N πρ4= (1-4) 式中I 为电极A 流出的电流强度(安培)。

由上式可得M,N 两点的电位差V :I ANAM MN V V V N M ρπ4=-=电阻率:I V MN AN AM ⋅=πρ4 (1-5) 式中,MN 为电极M,N 两点间的距离令 MNAN AM K π4= 则 IV K ⋅=ρ (1-6) 式中:K 称为电极系常数。

双侧向测井教学实验装置使用说明书陕西巨丰思源科技有限公司2007年8月双侧向测井教学实验装置目录1 模拟实验装置概述 (1)1.1实验装置测量原理 (1)1.2实验装置的组成 (2)1.3实验装置的应用目的 (4)2 实验装置的电路构成 (4)2.1仪器工作原理 (4)2.2电源电路 (5)2.3控制信号源 (5)2.4浅屏流源 (6)2.5深屏流源 (6)2.6平衡监控回路 (7)2.7电流信号检波 (8)2.7电压信号检波 (9)2.8模拟刻度 (12)3 双侧向实验装置的安装 (12)3.1机械安装 (12)3.2注意事项 (13)3.3接插件连线定义 (13)4 实验仪器的测试 (14)4.1仪器准备 (14)4.2深外刻测量 (15)4.3深内刻测量 (15)4.4浅外刻测量 (15)4.5浅内刻测量 (15)4.6测量结果分析 (16)5. 附件 (21)5.1浅发射板元件布置图 (21)5.2深发射板元件布置图 (21)5.3电流检测板元件布置图 (22)5.4电压检测板元件布置图 (22)5.5平衡板元件布置图 (22)1 模拟实验装置概述双侧向测井仪是一种常规电法测井仪器,主要探测浸入带电阻率和地层真电阻率。

主电流成圆盘状进入地层,两对监督电极保证主流能够垂直进入地层,两对屏蔽电极分别对主流进行深浅屏蔽确保探测深度,测量地层电阻率。

本装置是用来学习双侧向测井基本原理和仪器电子线路结构特点。

在仪器的内部结构上完全模拟工程测井中的实际测井仪器。

应用该实验装置可以进一步了解双侧向测井仪电极系的工作原理,电流聚焦特性,深浅探测特性;学习双侧向测井仪电路部分各功能模块的结构和工作原理;掌握仪器刻度、测井过程、数据处理相互关系。

1.1 实验装置测量原理双侧向测井方法由于具有较好的聚焦特性,并可以完成深、浅两种探测深度的电阻率测量,它完全取代了三侧向和七侧向测井。

是目前应用较广的一种聚焦式电阻率测井方法。

第一章、双侧向测井1、双侧向测井的基本原理双侧向测井是一种聚焦的电阻率测井。

为了使深浅侧向有足够的探测深度和浅侧向能较好地反映侵入带特性,这类仪除设计上使用了同时调整主电流与屏蔽电流的方法,用两对屏蔽电极实行双层屏蔽,增加电极长度和电极距。

主电流受到上、下屏蔽电极流出的电流的排斥作用,使得测量电流线垂直于电极系,成为水平方向的层状电流射入地层,这就大大降低了井和围岩影响。

可以同时进行深浅侧向的测量。

目前聚焦测井主要包括:双侧向、微侧向及微球聚焦、邻近侧向等。

是目前最流行的电阻率测井,与其它电阻率测井方法相比具有分层能力强、探测深度大等优点,适用于薄层发育地层、电阻率中、高的地层。

2、双侧向测井的作用a、判断岩性、划分储层;b、划分油气层,油气层深侧向电阻率是邻近水层的1.5 倍以上;c、深侧向电阻率一般认为是原状地层电阻率,所以它可以确定地层的真电阻率。

d、进行地层对比。

e、计算储层的含油饱和度。

f、用浅侧向确定侵入带电阻率,计算侵入带的含油饱和度。

第二章、微侧向测井1、微侧向测井基本原理微侧向测井采用极板贴井壁测量。

在极板上镶入一个主电极,三个监督电极与屏蔽电极与主电极呈环状分布,这样的设计使得主电流被聚焦成束状流入地层,增加了探测深度,减小了泥饼的影响。

测出监督电极与无穷远电极之间的电位差,经过适当转换,就可以得到微侧向视电阻率曲线。

2、微侧向测井的应用、a、确定冲洗带电阻率进而进行可动油、气分析和定量计算。

b、划分薄层c、地层对比。

3、微球测井基本原理微球型聚焦测井原理类似于微侧向测量原理,只是微球型聚焦的电极排列像球型聚焦。

4、微球测井的应用、a、可探测过渡带电阻率,比微侧向探测深度大;b、划分薄层能力强于微侧向第三章、电极电阻率测量基本原理电极电阻率测井也称普通电阻率测井。

在井内进行电阻率测井时,都设有供电线路,通过供电电极A供给电流I,通过供给电B供给电流-I,在井内建立电场,然后用测量电极进行电位测量。

SL6239G聚焦型双侧向测井仪及其使用

SL6239G聚焦型双侧向测井仪及其使用

SL6239G双侧向测井仪是一种强聚焦型双侧向仪器,不仅具有230℃的耐温性能,而且在保留了常规双侧向的标准测井模式的基础上,增加了具有双层屏蔽的浅侧向和三层屏蔽的深侧向的强聚焦模式,从而降低了井眼影响,提高了测量精度.文章通过几个应用实例,进一步说明了该仪器在实际应用中的特殊效果.

作者:汪俊琦 Wang Junqi 作者单位:中国石化集团华北局测井公司,河南,新乡刊名:石油仪器英文刊名:PETROLEUM INSTRUMENTS 年,卷(期):2009 23(4) 分类号:P631.8+11 关键词:双侧向测井仪强聚焦模式电阻率。

双侧向测井影响因素与应对措施双侧向测井是能够进行深、浅组合测井技术在三侧向和七侧向的基础上发展出来的,双侧向技术是将三侧向棒形电极和七侧向监督电极相结合,能够有效增强电极的聚焦作用,保障通过井轴方向的主电流经过控制不产生分流,所以在测井技术中双侧向技术应用的比较广泛。

本文主要阐述了双侧向测井技术中存在的问题以及影响因素,在双侧向测井技术中解决双轨技术能够更好的发挥其性能。

标签:双侧向测井;影响因素双侧向测井技术具有很多的优点,其主要是主电流利用两个屏蔽电极进行聚焦,能够具有径向探测深度较深和垂向分辨率较高的特点,深部和浅部的探测利用同一电极就能够完成。

所以双侧向测井技术的发展已经成为在电阻率测井中比较常用的技术。

1 双侧向测井的工作原理1.1 地层电阻率测量原理M和N在AMN测量电极系中是一对测量电极,供电电极和电源分别为B 和A。

等位面球面是以A为中心向周围每个方向辐射的电流线。

1.2 仪器模型测量原理半径r是井下圆柱形等位面,UA是电位,我们可以认为测量地层点圆柱形等位面长度接近无限大,当UN=0的时候电流从自主面流出,射向地层形成回流。

双侧向测井仪器根据这个模型通过聚焦系统,将电流利用圆柱形等位面被迫进入地层。

我们假设研究的模型中地层的介质是均匀同性,但是实际中是一种复杂的情况,井内电极系周围存在泥浆等介质,根据此模型不能精确的对地层的厚度和径向上各个环带进行计算,只能综合考虑各种因素,我们要进行版图的校正工作才能得到精确的数据。

2 双侧向测井影响因素分析测井曲线在进行双侧向测井同时会受到一些因素的影响,仪器的结构设计和电性参数在实际的操作过程中都要时刻的关注,因为外界因素产生的影响排查比较困难,发生的频率较高。

测井曲线双轨曲线现象的形成是因为侧向马笼头和其他马笼头在导线和马笼头、外壳的绝缘影响下相混淆,形成的一种短路的现象,双轨曲线的浅侧向要高于深侧向。

供电的电流会在绝缘不良时增大,造成上传的数据不稳定,指令下达的错误,严重对测井工作造成影响。

测井方法1.1 双侧向测井用于导电性泥浆(盐水基泥浆)的钻孔中确定地层电阻率。

这个测量系统由两个不同探测深度的侧向测井系统所组成,它向地层发出水平聚焦的电流。

测量时,两条曲线使用同一个电极系。

测量深侧向时使用较长的屏蔽电极,测量浅侧向时只使用深测向屏蔽电极的一部分作为屏蔽电极,而另一部分作为回路电极。

如果岩石的电阻率非常高(104-105Ω-m),则测量电流不能有效地聚焦,因此不能够确定岩石的真实电阻率。

在结晶岩地区,双侧向测井可用于划分钻孔周围的岩性、裂隙带和估计裂隙孔隙度。

1.2 视电阻率测井电阻率法测井通常测得的是视电阻率ρs,故过去常称它为视电阻率测井。

由于电阻率法测井的电极系种类越来越多,所以把使用普通电极系的电阻率测井专称为视电阻率测井。

工作时,电极系的A、B电极供电,M、N电极测量电位差,最后根据计算结果绘出与岩层电阻率有关的曲线ρs。

计算公式为ρs =K*ΔU MN/I。

式中K为电极系系数,由电极系排列方式和距离决定。

视电阻率测井主要用来划分钻孔的岩性剖面和进行剖面对比。

有时可用于探测井中金属落物的深度或摸“鱼顶”(探测落井钻具的顶部深度),指导钻具打捞。

1.3 微电阻率测井是电阻法测井的一种,它的特点是电极距只有几厘米。

它包括微电位电极系和微梯级电极系。

为避免钻井液影响,用弹簧片将镶在绝缘板上的电极紧贴井壁。

微梯度电极系比微电位电极系的探测深度小。

在渗透性地层上,微梯度电极系受泥饼的影响较大。

因泥饼的电阻率较低,测得的微电位曲线幅度高于微梯度曲线幅度,称为“正幅度差”。

在非渗透性地层上幅度差不明显。

根据微电阻率测井曲线的“正幅度差”,可以划分出渗透性岩层。

同时,微电阻率测井划分薄岩层的效果很好。

微球形聚焦测井是微电阻率测井的一种,它对贴井壁极板电极系统的特殊设计可获得特殊的电场,从而克服泥饼的影响,获得紧靠井壁的泥浆滤液冲洗带的电阻率。

通常与双侧向测井同时记录。

在石油测井中,渗透性地层被钻井液滤液饱和的井壁冲洗带的电阻率是计算可动油气的重要参数。

双侧向测井影响因素与应对措施分析摘要:双侧向测井仪作为测量电阻率的特殊仪器,地层电阻率正是我们发现油气层,确定含油饱和程度计算的重要参数。

在高电阻率地层和盐水泥浆的井中,双侧向测井是确定地层真电阻率的主要手段。

在碳酸盐岩裂缝性地层中,它可以提供裂缝孔隙度的信息。

本文结合双侧向测井工作原理,从现场问题出发,对自然电位、深井回路、深驱性动板、滤波器等影响因素与解决方法进行了简要的探究和阐述。

关键字:双侧向;测井;影响因素;应对措施双侧向测井技术利用两个屏蔽电极对主电流进行聚焦,具有很多优点,比如具有较大的径向探测深度和很高的垂向分辨率,同时能够利用同一电极系进行深部和浅部的探测。

因而双侧向测井已成为一种广泛应用的电阻率测井方法。

影响双侧向测井质量的因素很多,遇到不明情况出现时,一定要祥加分析,找出影响因素,才能有针对性地采取相应措施,以便获得满意的测井效果。

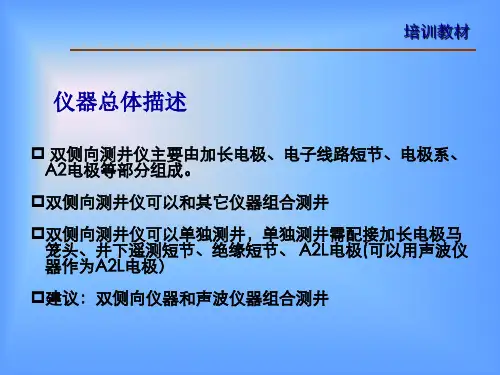

一、双侧向测井工作原理从双侧向电极工作情况来看,它有9个电极构成,主电极位于中央,并且在主电极的上下还有4对对称的电极,分别用短路性线进行连接。

另外还有两对监督性电极和两对聚焦性电极(又称屏蔽性电极),而参考电极测量与回流电极都在无限远处。

在进行较深的探测时,两对屏蔽性电极始终保持着电位,并且主电流与屏流是同极。

由于屏蔽性电极相对较长,所以它无形中也增加了屏流对于主电流的集聚功能,所以主电流层一旦进入人地层,就会分散。

另外,受探测深度影响,探测的视电阻率会和真电阻率比较接近。

对于浅探测,在双侧向测井中,电极具有回流电极的功能,也就是说其中两对电极具有反极性,这样也就会削弱屏流对双侧向测井主电流的集聚功能;当主电流接近地层时,就会产生发散,而在探测深度不够的情况下,视电阻率将会受到侵入带影响。

二、对双侧向测井构成影响的因素(一)测井回路从双侧向测井回路连接过程来看,不管是浅侧向回路,还是深侧向回路统一是10号的芯线,而深侧向的回路测量则是7号缆芯。

图2-19 七侧向电极系及电流线分布 图2-1-19 七侧向电极系及电流分布 3.1229双侧向测井仪3.1聚焦式电阻率测井法的测量原理普通电阻率测井法的主要缺点是测量电流的一部分沿井筒分流,即测量电流不能全部流进地层;另外它也不能深入地层很远,所以,测得的视电阻率与地层的真电阻率相差甚远。

聚焦式电阻率测井法是针对这一问题,对普通电阻率测井的电极系加以改进而发展的一种新方法。

聚焦式电阻率测井也叫侧向测井。

它包括三侧向、七侧向、双侧向、微侧向、邻近侧向、球形聚焦和微球形聚焦等方法。

这些方法中,电极系的结构、形状和尺寸不同,其探测特性也不同。

下面我们以七侧向为例,对聚焦式电阻率测井法的测量原理加以说明。

七侧向测井的电极系如图2-1-19所示,其中A 0是主电极,M 1、M 2与N 1、N 2是两对监督电极,A 1、A 2是一对聚焦电极(也叫屏蔽电极)。

这三对电极以主电极A 0为中心对称排列,每对电极用短路线连接,使其具有相同的电位。

回流电极B 和参考电极N 放在“无限远”处。

这种电极系结构相当于在梯度电极系的上下附加了一对供电电极。

在各向同性的均匀介质中,七侧向的电流线如图中的实线所示,虚线表示等电位面,斜影线表示主电流层。

在电阻率为 的均匀介质中,如果只有一个主电极A 0,所通电流为I 0,则从A 0电极流出的电流应均匀地分布,即电流线为辐射状,而等电位面是以A 0为球心的球面。

由于监督电极M 1、M 2离A 0较近,所以其电位比N 1、N 2处的电位高一些。

在主电极两侧加上聚焦电极A 1、A 2,并提供与A 0同极性的屏蔽电流,随着屏蔽电流强度的增加,监督电极N 1N 2和M 1M 2的电位都会升高。

由于N 1、N 2离A 1A 2较近,因此N 1N 2处的电位升得更快一些。

当屏蔽电流强度达到某一数值时,两对监督电极M 1M 2和N 1N 2可能出现相同的电位。

由于等电位面之间不可能有电流流过,因此,可以认为,主电极A 0流出的电流,不能穿过M 1N 1和M 2N 2,而只能从侧向流入地层,或者说,主电极A 0发出的电流线被压缩成“饼状”分布了,I 0的这种状态称为聚焦状态。

双侧向测井一、概述(历程)裸眼井测井技术是为了裸眼井地层评价而设计的。

在测井领域逐渐形成了以电阻率测井和岩性-孔隙度测井为主体的基本系列,并迅速发展了在各种地质条件下以测量孔隙度和电阻率为主的相应测井技术,以及计算孔隙度、含油饱和度等参数的定量解释方法。

电阻率测井分为两大类:电流法测井和电磁法测井,其中电流法测井包括:电位、梯度电极测井、侧向测井、微电阻率测井等。

电流聚焦测井是在普通电阻率测井电极系的基础上发展起来的,它迫使电流不沿井筒流动,而硬把电流挤入地层,测量结果受泥浆电阻率、井眼形态以及地层厚度的较小的影响。

电流聚焦电阻率测井包括双侧向测井、微球聚焦测井、邻近侧向测井、八侧向测井等。

1977年引进3600测井系统,同时引进1225DLL双侧向6支;1988年从美国阿特拉斯公司引进CLS3700测井系统,同时引进1229DLL 双侧向测井仪器8支,3600双侧向被淘汰;1991~1994年从西安仪器总厂引进1229DLL双侧向测井仪器10支;1994年12月从美国哈利伯顿公司引进DLLT双侧向/微球聚焦测井仪器2支;2000年从美国阿特拉斯公司引进增强型双侧向测井仪器1239DLL-S,年2支;2003年从美国阿特拉斯公司引进增强型双侧向测井仪器1239DLL-S,年2支;2002年开始,胜利测井公司开发研制的SL6239增强型双侧向测井仪器,测井四分公司陆地一队进行仪器配接和现场实验,做了大量的基础工作,并逐步用于生产;目前测井四分公司拥有SL6239增强型双侧向测井仪器21支。

二、仪器工作原理1、1229双侧向测井仪器1229双侧向测井仪是采用电流聚焦方式的测井仪,即采用电屏蔽方法,使主电流聚焦后水平流入地层,因而大大减小了井眼和围岩影响,因此,电流聚焦测井不仅是盐水泥浆和膏盐剖面井的必测项目,也是淡水泥浆测井的主要方法之一,1229双侧向仪器,一次下井可同时测得深、浅两条视电阻率曲线,为了实现深、浅同时并测,仪器采用频分供电,深、浅侧向供电频率分别为32Hz和128Hz,该仪器采用了先屏流后主流的设计,即由屏流源首先发送屏流,然后由监控回路产生主电流,相对于先主流后屏流,这种方式可以降低对监控回路增益的要求,1229双侧向的深、浅侧向屏流源均受深侧向电压的控制。