第四章大陆漂移、海底扩张与板块构造-1分析

- 格式:ppt

- 大小:9.90 MB

- 文档页数:13

第三章大陸漂移、海底擴張和板塊構造I. 大陸漂移(Continental drift)韋格納(Alfred Lothar Wegener)於1915 年提出大陸漂移理論。

A.大陸漂移論說B.大陸漂移的論據______________________________________________________________________________________________________C.大陸漂移學說當時未被接納原因:____________________________________________________________________II.海底擴張海底擴張學說在1960年代初才明確提出海底擴張學說能解釋大陸漂移A.海底擴張學說的要點________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________B. 海底擴張論據______________________________________________________________________________________________________III.板愧構造學說這學說於1970年開始發展板塊構造學說是海底擴張學說的具體引伸它有助於解釋大陸漂移、海底擴張、火山為何爆發和山如何形成A.板塊地球的岩石層(外殼)並不是整體的一塊,而是被一些構造活動帶﹐如洋脊、島弧所分裂,形成一些不連續的單元﹐叫做板塊地球地外殼分裂成七大板塊和大約十二個小板塊世界上主要的板塊i. 板塊的類型______________________________________________________________________________________________________ii.板塊邊界:_____________________________iii.板塊邊緣:______________________________B.板塊移動的原因(參看筆記﹐第二章,岩流圈中的對流)C.三種板愧邊界按板塊移動的方向﹐板塊邊界可分為三種:用不同的顏色,表示不同的板塊邊界﹐並加上圖例不同的板塊邊界________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________建設性邊界橫切面圖________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________破壞性邊界橫切面圖______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________穩定性邊界橫切面圖D.板塊活動與其他地表活動。

大陆漂移学说、海底扩张说、板块构造说的内在联系和主要区别一、大陆漂移学说、海底扩张说、板块构造说的内在联系和主要区别1、大陆漂移说大陆漂移说是解释地壳运动和海陆分布、演变的学说。

大陆彼此之间以及大陆相对于大洋盆地间的大规模水平运动,称为大陆漂移。

大陆漂移说认为,地球上所有大陆在中生代以前曾经是统一的巨大陆块,称之为泛大陆或联合古陆,中生代开始,泛大陆分裂并漂移,逐渐达到现在的位置。

大陆漂移的动力机制与地球自转的两种分力有关:向西漂移的潮汐力和指向赤道的离极力。

较轻硅铝质的大陆块漂浮在较重的黏性的硅镁层之上,由于潮汐力和离极力的作用使泛大陆破裂并与硅镁层分离,而向西、向赤道作大规模水平漂移。

2、海底扩张说海底扩张说认为:密度较小的大洋壳浮在密度较大的地幔软流圈之上;由于地幔温度的不均一性,导致地幔物质密度的不均一性,从而在地幔或软流圈中引起物质的对流,形成若干环流;在两个向上环流的地方,使大洋壳受到拉张作用,形成大洋中脊,中脊被拉开形成两排脊峰和中间谷,来自地幔的岩浆不断从洋脊涌出,冷凝后形成新的洋壳,所以大洋中脊又叫生长脊,温度和热流值都较高;新洋壳不断生长,随着地幔环流不断向两侧推开,也就是如传送带一样不断向两侧扩张,因此就产生了地磁异常条带在大洋中脊两旁有规律的排列以及洋壳年龄离洋脊越远越老的现象;大洋中脊两侧向外扩张速度(半速度)大约为每年1—2cm,有的可达3—8cm;在向下环流的地方,或在不断扩张的大洋壳与大陆壳相遇的地方,由于前者密度较大,位置较低,便向大陆壳下俯冲,形成海沟或贝尼奥夫带;向大陆壳下面倾斜插入的大洋壳,由于远离中脊,温度已经变冷,同时海底沉积物中的水分也被带入深部,形成海沟低热流值带;另一方面,由于深部地热作用,再加上强大的摩擦,在大约深150—200km处,导致大洋壳局部或全部熔融,形成岩浆,岩浆及挥发成分的强大内压促使其向上侵入,并携带大量热能上升,因此在海沟向陆一侧一定距离处形成高热流值;同时,来自地幔的、以及混杂了重熔陆壳的岩浆喷出地表形成火山和岛弧;这些火山喷出的岩浆,由于混入了硅铝层(沉积物,大陆壳重熔物质)的成分,因此经常是属于中性的安山岩质(在环太平洋区安山岩出露的界线,称为安山岩线)。

板块学说江发世板块学说是关于地壳运动的一个假说。

板块学说的前身是大陆漂移学说,进一步发展为海底扩张学说,最后成为板块构造学说。

1. 大陆漂移学说1910年,德国气象学家魏格纳患病在床上,他发现挂在墙上的世界地图,大西洋两岸的轮廓竟是如此地相对应,因此在他的脑海里就形成了非洲大陆和南美洲大陆在地质时期里曾经是在一起的,大西洋是后来从这两个大陆中间形成的,发生了大陆漂移。

后来,魏格纳又从古生物上寻找大陆漂移的证据。

在大西洋两岸大陆相对应的一些位置,有相同的古生物群分布。

在大陆漂移学说提出之前,有人提出陆桥学说来解释这些古生物群相似或相同的现象。

除从大西洋两岸陆地存在的古生物上获得支持大陆漂移的证据外,魏格纳又从大西洋两岸陆地对应的地层岩石和地质构造上寻找大陆漂移的证据。

从所搜集到的这些资料,对大陆漂移学说起到了一定的有利证明作用。

在古冰川学研究方面所取得的冰川资料,也有的学者用来证明大西洋两岸的大陆曾经是连在一起的。

魏格纳通过系统搜集地理、地层、构造、古地理、古气候、古生物等资料。

于1915年发表了《海陆的起源》一书,从此大陆漂移学说就诞生了。

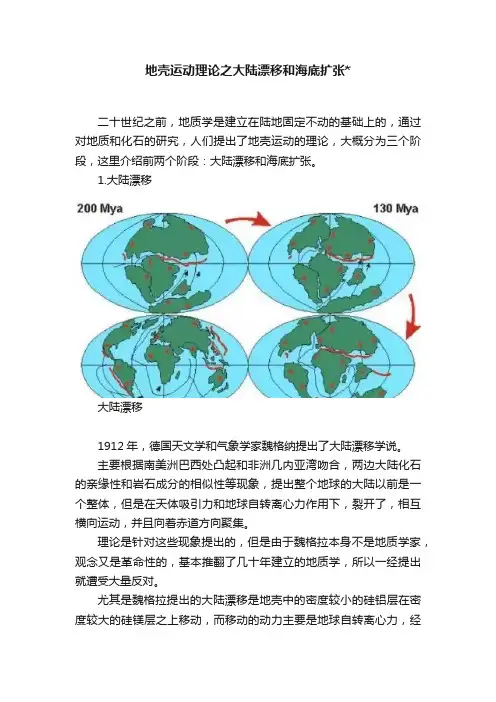

魏格纳认为:地球上原来只有一个大陆叫做泛古陆,这个大陆在古生代前是连在一起的,如图1-1。

到了中生代南美洲、非洲、印度、澳洲和南极洲已分离,如图1-2。

到了新生代陆地、海洋分离成为现在的格局,如图1-3。

图1-1 魏格纳大陆漂移说在古生代时的泛古陆示意图图1-2 魏格纳大陆漂移说在中生代时的陆地分布示意图图1-3 魏格纳大陆漂移说在新生代时的陆地分布示意图后来又有人提出和魏格纳不同的见解,认为在原来的地球上存在两个古老大陆,在北半球的叫做劳亚古陆,在南半球的叫做冈瓦纳古陆,见图1-4。

图1-4 大陆漂移学说所划分的南北两个古老大陆图大陆漂移的方向,是向赤道和向西。

向赤道的漂移是由于地球自转时的离心作用而形成的。

大陆向西漂移的作用力来源,魏格纳认为是由于太阳和月亮的引力所产生的潮汐摩擦力引起的。

大陆漂移学说、海底扩张说、板块构造说的内在联系和主要区别大陆漂移学说、海底扩张说、板块构造说的内在联系和主要区别一、大陆漂移学说、海底扩张说、板块构造说的内在联系和主要区别1、大陆漂移说大陆漂移说是解释地壳运动和海陆分布、演变的学说。

大陆彼此之间以及大陆相对于大洋盆地间的大规模水平运动,称为大陆漂移。

大陆漂移说认为,地球上所有大陆在中生代以前曾经是统一的巨大陆块,称之为泛大陆或联合古陆,中生代开始,泛大陆分裂并漂移,逐渐达到现在的位置。

大陆漂移的动力机制与地球自转的两种分力有关:向西漂移的潮汐力和指向赤道的离极力。

较轻硅铝质的大陆块漂浮在较重的黏性的硅镁层之上,由于潮汐力和离极力的作用使泛大陆破裂并与硅镁层分离,而向西、向赤道作大规模水平漂移。

2、海底扩张说海底扩张说认为:密度较小的大洋壳浮在密度较大的地幔软流圈之上;由于地幔温度的不均一性,导致地幔物质密度的不均一性,从而在地幔或软流圈中引起物质的对流,形成若干环流;在两个向上环流的地方,使大洋壳受到拉张作用,形成大洋中脊,中脊被拉开形成两排脊峰和中间谷,来自地幔的岩浆不断从洋脊涌出,冷凝后形成新的洋壳,所以大洋中脊又叫生长脊,温度和热流值都较高;新洋壳不断生长,随着地幔环流不断向两侧推开,也就是如传送带一样不断向两侧扩张,因此就产生了地磁异常条带在大洋中脊两旁有规律的排列以及洋壳年龄离洋脊越远越老的现象;大洋中脊两侧向外扩张速度(半速度)大约为每年1—2cm,有的可达3—8cm;在向下环流的地方,或在不断扩张的大洋壳与大陆壳相遇的地方,由于前者密度较大,位置较低,便向大陆壳下俯冲,形成海沟或贝尼奥夫带;向大陆壳下面倾斜插入的大洋壳,由于远离中脊,温度已经变冷,同时海底沉积物中的水分也被带入深部,形成海沟低热流值带;另一方面,由于深部地热作用,再加上强大的摩擦,在大约深150—200km处,导致大洋壳局部或全部熔融,形成岩浆,岩浆及挥发成分的强大内压促使其向上侵入,并携带大量热能上升,因此在海沟向陆一侧一定距离处形成高热流值;同时,来自地幔的、以及混杂了重熔陆壳的岩浆喷出地表形成火山和岛弧;这些火山喷出的岩浆,由于混入了硅铝层(沉积物,大陆壳重熔物质)的成分,因此经常是属于中性的安山岩质(在环太平洋区安山岩出露的界线,称为安山岩线)。

简述大陆漂移,海底扩张和板块构造学说大陆漂移、海底扩张和板块构造学说是现代地质学的三大重要理论,对于解释地球表面现象和地质结构变化起到了极其重要的作用。

大陆漂移理论是20世纪初德国地质学家阿尔弗雷德·魏格纳提出的。

他发现地球上的大陆形状相互契合,如南美洲的东岸与非洲的西岸形状相似。

同时,他还发现了相同类型的岩石和化石在南美洲和非洲之间出现的情况。

这些观察使得魏格纳提出了大陆漂移的假设,即地球上的大陆是在地壳上漂浮移动的。

他认为,地球上的大陆是由一个超大陆分裂形成的,这个超大陆被称为“盘古大陆”,后来分裂成了现在的各个大陆。

大陆漂移理论后来得到了科学家的进一步证实和发展,成为现代地质学的基础。

海底扩张理论是由20世纪50年代提出的。

在这个时期,科学家开始利用声纳技术对海底地形进行了详细的研究。

他们发现,海底脊是地球表面最长的山脉,它们从大洋中央延伸,形成了一个环绕地球的蛇形结构。

在海底脊的两侧,地壳表面呈现出一系列的断层和裂谷。

通过对这些断层和裂谷的研究,科学家发现,海底脊是由地壳从中间裂开,新的地壳不断从裂隙中涌出,使得海底地壳不断扩张。

这个过程被称为海底扩张,它是地球表面构造变化的重要证据之一。

板块构造学说是对大陆漂移和海底扩张的进一步发展和完善。

板块构造学说认为地球的地壳是由一系列的地质构造板块组成的,这些板块在地球表面上相对运动,导致了地壳的变形和地震、火山等地质活动的发生。

根据板块构造学说,地球上的地壳分为大陆板块和海洋板块两种类型。

大陆板块主要由大陆地壳组成,而海洋板块主要由海洋地壳组成。

这些板块之间以海底扩张区和板块边界为界,通过相互碰撞、分离和滑动等运动方式相互作用。

这些板块构造之间的相互作用是地震、火山等地质灾害的主要原因。

总结起来,大陆漂移、海底扩张和板块构造学说是现代地质学的三大重要理论。

大陆漂移理论解释了大陆形状的契合和相似性,海底扩张理论解释了海底脊的形成和海底地壳的扩张,而板块构造学说进一步发展了前两者的观点,并提出了地壳板块运动的概念。

大陆漂移学说大陆漂移学说dà lù piāo yí shuō大陆漂移的设想早在19世纪初就出现了,最初的提出是为了解释大西洋两岸明显的对应性。

直到1915年,德国气象学家阿尔弗雷德·魏格纳(Alfred Wegener)的《大陆和海洋的形成》问世,才作为一个科学假说受到广泛重视。

在这本不朽的著作中,魏格纳根据拟合大陆的外形、古气候学、古生物学、地质学、古地极迁移等大量证据,提出中生代地球表面存在一个泛大陆(Pangea),这个超极大陆后来分裂,经过二亿多年的漂移形成现在的海洋和陆地。

由于当时受对地球内部构造和动力学的知识局限,大陆漂移和动力学机制得不到物理学上的支持。

魏格纳学说的不幸遭遇在于他倡导大陆漂移的同时却认为大洋底的稳定。

直到他去世的20年后,抛弃洋底稳定不动的海底扩张学说提出,人们对大陆漂移的兴趣又复萌了。

魏格纳是德国气象学家、地球物理学家,1880年11月1日生于柏林,1930年11月在格陵兰考察冰原时遇难。

魏格纳以倡导大陆漂移学说闻名于世,他在《大陆和海洋的形成》这部不朽的著作中努力恢复地球物理、地理学、气象学及地质学之间的联系——这种联系因各学科的专门化发展被割断——用综合的方法来论证大陆漂移。

魏格纳的研究表明科学是一项精美的人类活动,并不是机械地收集客观信息。

在人们习惯用流行的理论解释事实时,只有少数杰出的人有勇气打破旧框架提出新理论。

但由于当时科学发展水平的限制,大陆漂移由于缺乏合理的动力学机制遭到正统学者的非议。

魏格纳的学说成了超越时代的理念。

魏格纳去世30年后,板块构造学说席卷全球,人们终于承认了大陆漂移学说的正确性。

由此可见到:一种正确的理论在其初期阶段常常被当作错误抛弃或是被当作与宗教对立的观点被否定,后期阶段则被当作信条来接受。

但无论如何,人们至今还纪念魏格纳的,不是他生前冷遇与死后热闹,而是他毕生寻求真理、正视事实、勇于探索和不惜献身的科学精神。

大陆漂移学说和海底扩张学说-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述:这篇文章将重点介绍大陆漂移学说和海底扩张学说,这两个学说对地球科学和地质学领域有着重要的意义。

我们将对这两种学说进行较为详细的介绍,并比较它们之间的异同,探讨它们对地质科学的影响。

同时,我们也会探讨这两种学说在科学研究中的意义和未来的发展方向。

通过本文的阐述,读者可以更加深入地了解大陆漂移学说和海底扩张学说的内涵和重要性。

1.2 文章结构文章结构部分的内容:本文将首先介绍大陆漂移学说及其相关内容,包括其提出背景、证据和支持该理论的科学观点。

随后将介绍海底扩张学说,包括其提出背景、证据和支持该理论的科学观点。

在学说比较与影响部分,将对两种学说进行比较,分析它们的相似之处和差异之处,以及对地质学和地球科学的影响。

最后在结论部分,将总结大陆漂移学说和海底扩张学说对地球科学的重要意义,并展望未来研究的方向。

目的:本文旨在深入探讨大陆漂移学说和海底扩张学说这两种地质学说,比较它们的异同点和影响,进一步探讨这些学说对地质学和科学研究的意义,以及对未来研究的展望。

通过对这两种学说的全面分析和比较,以期能够帮助读者更全面地理解地球科学中的重要理论,并对相关研究有所启发和指导。

章1.3 目的部分的内容2.正文2.1 大陆漂移学说大陆漂移学说是由德国地质学家阿尔弗雷德·魏格纳于1912年提出的。

该学说认为地球上的大陆板块不是固定不动的,而是在地球表面漂移。

魏格纳认为各大陆原本是相互连接的一个超大陆,他将其命名为“潘古大陆”。

随着时间的推移,潘古大陆分裂成各个现代大陆,并且它们继续向各自的方向漂移。

大陆漂移学说的主要证据包括各大陆沿海线形状的相似性、同一地质时代的化石、地质构造和岩石的相似性,以及地震和火山分布的规律性等。

这些证据表明,大陆板块确实在漂移。

然而,魏格纳提出的大陆漂移学说遭到了当时地球科学界的强烈反对,主要原因是缺乏有力的动力机制来解释大陆漂移的原因。

大陆漂移地球自它诞生以来,从未停止过活动,沧海桑田、山河巨变。

最为神奇的是茫茫大地竟能象巨轮那样一漂千里,至今不息。

2千多年前,古希腊人就认为大地像“木筏”那样漂浮在水上。

1620年已有人注意到大西洋两岸轮廓可以相互拼合。

1915年德国气象学家魏格纳正式提出了“大陆漂移说”。

他认为2亿年前全球各大陆曾拼合在一起,组成一个超大陆,又称…联合古陆‟,随后才分裂,逐渐漂移到现在的位置。

[attachm ent=111130]大陆漂移魏格纳(A.Wegner)(1880-1930),大陆漂移理论的创始人一次世界大战期间,魏格纳受伤在医院治疗,偶然发现大西洋两岸的大陆轮廓非常吻合,从而产生了大西洋两岸陆地曾在一起,后经裂开和漂移成了今天格局的想法。

他广泛收集地质学和古生物学等方面的证据。

1915年出版了《大陆和海洋的起源》,阐述了大陆漂移的观点。

[attachm ent=111131]大陆漂移理论的证据证据1:相邻大陆的边缘形态可以拼接魏格纳为证实大陆漂移所收集的大量资料,至今仍然是难以辩驳的铁证。

其中,大陆岸线的吻合是最吸引人的证据。

巴西东端的直角突出部分与非洲西岸直角凹进的几内亚湾非常吻合。

1965年,人们曾根据大西洋最新海深图通过计算机对1000米等深线处进行拟合,发现两岸几乎可以完美无缺的拼接。

具有如此高的拟合度不可能是偶然造成的。

[attachm ent=111132]最初发现南美洲与非洲可以拼合[attachm ent=111133]后来已将各大洲拼合起来证据2:相邻大陆在地层上有许多相似性和可拼合性更令人信服的是两岸相同地质年代的山系、地层或岩块都可以一一对应加以拼接。

例如挪威到苏格兰的加里东褶皱山系在北美东海岸再现;南非开普山与南美布宜诺斯艾利斯的二叠纪地层可以拼合;非洲高原的前寒武纪片麻岩在巴西重现等等。

这就象被撕碎的书页,不仅毛边可以拼接,连印刷文字都恰好齐整切合,显然就不是巧合了。

[attachm ent=111134][attachment=111135][attachm ent=111136]大西洋两岸褶皱山系的拼结证据3:古冰川遗迹的分布根据古冰川沉积物和冰川擦痕等证据,表明在2亿年前,目前位于热带、温带地区的南美、南非、印度和澳大利亚等地都分布着大片古冰川遗迹,而北半球找到的却是热带植物化石,这样势必会作出南半球万里冰封,北半球郁郁葱葱不合情理的结论。

中国教育报/2003年/08月/15日/大陆漂移与海底扩张学说张少泉躺在病床上的发现一、/看图顿悟0的故事地球表面被浩瀚的海洋和坚如磐石的大陆所覆盖。

在任何一张地图上,七大洲、四大洋的海陆轮廓是那么分明。

自古以来就是这样吗?1910年的一天,年轻的德国科学家魏格纳躺在病床上,目光正好落在墙上一幅世界地图上。

/奇怪!大西洋两岸大陆轮廓的凹凸,为什么竟如此吻合?0他的脑海里再也平静不下来:非洲大陆和南美洲大陆以前会不会是连在一起的?!也就是说,它们之间原来是一个整体,只是后来因为受到某种力的作用才破裂分离移开,中间隔了个大西洋。

大陆会不会是漂移的?以后,魏格纳通过调查研究,从古生物化石、古气候、地层构造等方面,找到了一些大西洋两岸相同或相吻合的证据。

对此,魏格纳做了一个简单的比喻:/这就好比一张被撕破的报纸,不仅能把它拼合起来,而且拼合后的印刷文字和行列也恰好吻合。

0其实,远在1801年,洪堡及其同时代的著名科学家们已经提出,大西洋两岸的海岸线和岩石都很相似。

早期的世界地图已清楚地表明非洲和南美洲相对海岸线的/锯齿状拟合0。

但魏格纳不同于前人之处是他没有满足于定性描述,而是首先提出应该用深海中的大陆坡边缘进行大陆拟合复原的思路。

沿着这个思路,凯里证明,两个大陆相对应的海岸外形在海面以下2000米等深线几乎完全可以拟合。

布拉德等人也发现,用2000米或1000米等深线拟合的结果差别不大。

接着有人又发现北美的一段海岸线与欧洲的一段海岸线在经过平移与旋转后,也是重合的。

类似的工作继续下去,所有的复原拟合工作证明,各大陆可以通过复原形成一个超级大陆,而且现在世界上的七大洲都是从这个超级大陆漂移出来的。

二、魏格纳的大陆漂移说1915年,魏格纳在他的巨著5海陆起源6一书的前言中写道:/任何人观察南大西洋的两对岸,一定会被巴西与非洲间海岸线轮廓的相似性所吸引住,不仅圣罗克附近巴西海岸的大直角突出和喀麦隆附近非洲海岸线的凹进完全吻合,而且自此以南一带,巴西海岸的每个突出部分都和非洲海岸的每个凹进的海湾相呼应。

54 世 界 地 震 译 丛2006年第6期讲 座大陆漂移、海底扩张和板块/地幔柱构造上田诚也引言大约在200年前的工业革命时代,固体地球的研究就从陆地地质学开始了。

根据早先就有的诸如阿尔卑斯和阿巴拉契亚造山带的丰富知识,提出了像地槽(geosynclines)一类的重要概念。

大约从1900年以来,在物理学和新技术的帮助下,诸如大地测量学和地震学一类的地球物理研究开始兴旺起来,产生了地壳均衡说的原理和地球内部分层结构的观点。

然而,不管上述各种情况及学科本身已有很久历史,地球动力学仍旧是一个高度推测性的学科(Scheidegger, 1963)。

直到第二次世界大战后古地磁学研究戏剧般地实现了它的新生时(如Runcorn, 1962),魏格纳(Alfred Wegener)1912年提出的大陆漂移理论才被人们接受。

几乎与此同时,在1950年代后期,海洋地质和地球物理学学科的建立迅速导致了海底的重大发现。

这些发现反过来导致了一些新的思想的诞生,如环绕世界的洋脊海洋断裂系(Ewing and Heezen,1956)和海底扩张假说(Dietz,1961;Hess,1962;Vine and Mat2 t hews,1963)。

这些新的思想在1960年代后期得到了证实。

此外的一个转折点是Wilson(1965a)的转换断层和板块构造理论的出现。

Morgan (1968)、Mc Kenzie和Parker(1967)以及Le Pechon(1968)研究了板块构造的动力学理论基础部分。

用一个浅显的观点来说,板块构造理论假设地球的表面被分为10个左右的块体,这些块体具有大尺度的水平运动而形变量很小(见Stein和Klosko所著第7章的图8)。

如果板块的运动不发生形变,则它们的运动可以用围绕欧拉极的旋转来描述(见第7章)。

板块边界有3种主要类型:拉张发散型、会聚收敛型和滑动型,分别代表扩张的洋脊区、俯冲和碰撞带及转换断层。

地壳运动理论之大陆漂移和海底扩张*二十世纪之前,地质学是建立在陆地固定不动的基础上的,通过对地质和化石的研究,人们提出了地壳运动的理论,大概分为三个阶段,这里介绍前两个阶段:大陆漂移和海底扩张。

1.大陆漂移大陆漂移1912年,德国天文学和气象学家魏格纳提出了大陆漂移学说。

主要根据南美洲巴西处凸起和非洲几内亚湾吻合,两边大陆化石的亲缘性和岩石成分的相似性等现象,提出整个地球的大陆以前是一个整体,但是在天体吸引力和地球自转离心力作用下,裂开了,相互横向运动,并且向着赤道方向聚集。

理论是针对这些现象提出的,但是由于魏格拉本身不是地质学家,观念又是革命性的,基本推翻了几十年建立的地质学,所以一经提出就遭受大量反对。

尤其是魏格拉提出的大陆漂移是地壳中的密度较小的硅铝层在密度较大的硅镁层之上移动,而移动的动力主要是地球自转离心力,经过计算,离心力太小,不足以让大陆漂移,而且这个理论也解释不了山脉产生等现象,遭到几十年的雪藏。

但是由于这个理论的确解释了一些地质现象,而且具有革命性,有人将它比做哥白尼日心说,所以受到很多地质学家的关注。

也就是说,大陆漂移的学说打破了地球固定的传统学说,解释了一些地理现象,但是没能提出合理的飘逸动力来源。

2.海底扩张五十年代,随着技术的发展,人们用放射性同位素测定大西洋海底地壳的年龄,发现都不超过2亿年,而且越是靠近大洋中脊(海底山脉),年龄越青,越远越老,而且在中脊地壳年龄两边呈现对称分布,大西洋两边的美洲和非洲距离大洋中脊也差不多远。

1960,美国地质学家赫斯针对这个现象,提出海丘或者海岭或者中脊(海地山脉的意思)是海底地壳的诞生处,继而提出海底扩张理论。

海底扩张学说认为海底海丘(海底丘陵)是大洋海底地幔中熔融物质的出口,地幔中熔融物质通过海丘出来,冷却,推动海底的地壳板块平移,而地球就这么大,所以在板块远端,旧的板块会遇到密度较低板块的时候,会陷入其他板块下面,重新进入地幔,这样形成地幔循环。

大陆漂移学与板块构造学大陆漂移学说和板块构造学说是地球科学中的两个重要理论,它们对解释地球的地质历史、地壳运动和地表形态等方面起到了关键作用。

一、大陆漂移学说大陆漂移学说,又称“海底扩张说”或“大陆漂移或板块构造说”,是解释地壳运动和海陆分布、演变的学说。

该学说由德国地质学家阿尔弗雷德·魏格纳在1912年提出。

魏格纳在对比大西洋两岸即非洲和南美洲的海岸线时,发现它们可以拼合在一起,于是他提出了大陆漂移的假说。

大陆漂移学说的主要观点包括:地球上所有大陆在中生代以前曾经是统一的巨大陆块,称之为泛大陆或联合古陆,中生代开始分裂并漂移,逐渐达到现在的位置。

大陆漂移的动力来源包括地球自转的离极力和潮汐力,以及地球内部可能存在的热对流。

大陆漂移学说在提出之初,由于缺乏足够的证据和机制解释,受到了许多科学家的质疑。

然而,随着地质学、古生物学和地球物理学等领域的发展,越来越多的证据支持了这一学说。

例如,古生物化石、岩石地层和古地磁等方面的证据表明,不同大陆之间确实存在紧密的联系。

大陆漂移学说对地球科学的发展产生了深远的影响。

它改变了人们对地球表面形态和地壳运动的认识,为后来的板块构造学说奠定了基础。

同时,该学说也推动了地球科学各个领域的研究和发展,促进了地球科学体系的完善。

二、板块构造学说板块构造学说是在大陆漂移学说的基础上发展起来的,它更全面地解释了地壳运动和地表形态的变化。

板块构造学说认为,地球岩石圈并非整体一块,而是被分割为许多构造单元,这些构造单元被称为板块。

这些板块漂浮在软流圈之上,可以相互移动。

板块构造学说的主要观点包括:地球岩石圈分为六大板块和其他小板块,这些板块之间存在着相互作用和运动。

板块之间的相互作用包括俯冲、碰撞、分离等,这些作用导致了地震、火山、山脉等地质现象的形成。

板块构造学说还解释了地壳的形成、演化和消亡过程,以及地壳物质循环的规律。

板块构造学说的证据主要来自地质学、地球物理学和古生物学等方面。

大陆漂移,海底扩张,板块构造三大地壳运动理论概述一.首先了解什么是地壳这里说的地壳,其实指的是岩石圈。

地球半径平均6370千米。

1.地壳平均深处17km以上部分为地壳,陆地平均33km厚度,海洋平均7km厚度,最薄处是深度为11km米的马里亚纳海沟,地壳1.6km。

2.地幔,软流层和岩石圈平均深度2900km到地壳之间的部分叫地幔。

其中平均80km以上的部分,包括地壳,叫岩石圈。

400km到80km部分叫软流层。

3.地核地心到地幔之间叫地核。

二.三种理论概述1.大陆漂移1.发现原因:人们发现巴西东部和几内亚湾很契合,而且两地的生物化石也有一定亲缘性。

2.提出:大陆本来是一块,后来飘开了。

3.对象:陆地。

4.动力:地转偏向力和万有引力。

5.界面:大陆在岩石层漂移。

6.优点:打破了大陆固定不动的传统观点。

7.缺点:陆地漂移界面太粗糙,阻力过大,地转偏向力和天体间万有引力不足以推动大陆分离和移动。

2.海底扩张1.发现原因:人们发现海地山脉处地质最年轻,距离海地山脉越远处地质越老,而且两边呈现对称分布,而且整个大西洋地质年轻都不超过2亿年。

2.提出:地壳在海地山脉处由地幔对流产生,新地壳的产生推动两边地壳的运动,最远端的地壳遇到密度较低的地壳会没入其下,由于大西洋地壳运动速度是4cm,差不多两亿年能够运动完一个单程,所以地质年龄不超过2亿年。

3.对象:岩石圈。

4.动力:地幔对流。

5.界面:地壳(岩石圈)在软流层运动。

6.优点:给大陆运动提供了动力来源,以及运动界面相比较而言阻力降低很多。

7.缺点:还不能解释山脉等地质现象。

3.板块构造1.发现原因:人们综合了大陆漂移和海底扩张理论,同时考虑山脉,地震带,火山带等地质现象。

2.提出:地球大陆本来是一个整体,岩石圈是很多板块构成,大陆在板块之上,板块在地幔上升处分离,导致其上的陆地也会分开,在远端处密度较大的板块没入较小的板块下,其上的陆地也会慢慢靠近,挤压形成了山脉。

大陆漂移学说大陆漂移学说dà lù piāo yí shuō大陆漂移的设想早在19世纪初就出现了,最初的提出是为了解释大西洋两岸明显的对应性。

直到1915年,德国气象学家阿尔弗雷德·魏格纳(Alfred Wegener)的《大陆和海洋的形成》问世,才作为一个科学假说受到广泛重视。

在这本不朽的著作中,魏格纳根据拟合大陆的外形、古气候学、古生物学、地质学、古地极迁移等大量证据,提出中生代地球表面存在一个泛大陆(Pangea),这个超极大陆后来分裂,经过二亿多年的漂移形成现在的海洋和陆地。

由于当时受对地球内部构造和动力学的知识局限,大陆漂移和动力学机制得不到物理学上的支持。

魏格纳学说的不幸遭遇在于他倡导大陆漂移的同时却认为大洋底的稳定。

直到他去世的20年后,抛弃洋底稳定不动的海底扩张学说提出,人们对大陆漂移的兴趣又复萌了。

魏格纳是德国气象学家、地球物理学家,1880年11月1日生于柏林,1930年11月在格陵兰考察冰原时遇难。

魏格纳以倡导大陆漂移学说闻名于世,他在《大陆和海洋的形成》这部不朽的著作中努力恢复地球物理、地理学、气象学及地质学之间的联系——这种联系因各学科的专门化发展被割断——用综合的方法来论证大陆漂移。

魏格纳的研究表明科学是一项精美的人类活动,并不是机械地收集客观信息。

在人们习惯用流行的理论解释事实时,只有少数杰出的人有勇气打破旧框架提出新理论。

但由于当时科学发展水平的限制,大陆漂移由于缺乏合理的动力学机制遭到正统学者的非议。

魏格纳的学说成了超越时代的理念。

魏格纳去世30年后,板块构造学说席卷全球,人们终于承认了大陆漂移学说的正确性。

由此可见到:一种正确的理论在其初期阶段常常被当作错误抛弃或是被当作与宗教对立的观点被否定,后期阶段则被当作信条来接受。

但无论如何,人们至今还纪念魏格纳的,不是他生前冷遇与死后热闹,而是他毕生寻求真理、正视事实、勇于探索和不惜献身的科学精神。

板块构造学说1967年,提出了板块构造学说,成为地球科学史上的革命。

(1)大陆漂移(2)海底扩张(3)板块构造魏格纳提出的大陆漂移学说的主要内容:1.轻的硅铝质大陆漂浮在重的硅镁层之上,并在其上发生漂移;2.全球大陆在古生代晚期曾连接成一体,称为联合古大陆或泛大陆(Pangea),围绕联合古大陆的广阔海洋称为泛大洋;3.从中生代开始,泛大陆逐渐破裂、分离、漂移,形成现代海陆的基本格局。

大陆漂移的证据:大陆边界的吻合、岩石和构造的拼合、生物学、古地磁学、古气候早在1620年,培根(Bacon, F)就发现大西洋两岸海岸线的相似性北大西洋两岸山脉可对比性阿帕拉契亚山脉向北消失于纽芬兰海滨,但年龄与地质构造均相当于不列颠群岛和斯堪的纳维亚。

岩石和构造的拼合北美、非洲和欧洲的古老岩石-构造线可以很好的对接南美与非洲古老岩石(老于20亿年)分布区可以很好的对应非洲西部高原的片麻岩年龄、构造线方向与南美洲巴西高原片麻岩的年龄、构造线方向一致。

古生物南美、非洲、印度、澳洲和南极洲在晚古生代期间生物具有相似性,表明他们连为一体,组成冈瓦纳(Gondwana)大陆动物变异性同样说明三叠纪后联合古陆开始分裂并各自漂移,逐渐形成现今的海陆分布格局。

古气候南澳大利亚Hallet Cove基岩上的冰川擦痕,指示冰川的运动方向古地磁学英国学者布莱克特和朗科恩通过测定已知时代岩石古地磁,进而推算其古地理位置,发现一些大陆的古地理位置与现今位置相差较远,证明古大陆曾发生漂移。

通过测定某大陆不同时代岩石的古地磁所反映的对应时代的磁极位置,并标示在地图上,并连接起来就形成了古地磁极移曲线。

极移曲线反映了古大陆漂移轨迹海底扩张一、洋脊的地质、地球物理特征1、洋脊是软流圈上涌出口,地温较高,密度小、波速低;(1)高热流异常区;(2)重力负异常区;(3)低速区。

2、沿洋中脊向两侧,地质地球物理特征具有对称性;基岩的风化程度向两侧逐渐加深;沉积层在洋中脊部位最薄,向两侧逐渐加厚;洋脊两侧正负磁异常条带具对称性;二、海沟的地质、地球物理特征1、存在负重力异常和负地形,显示重力不均衡,是强制下陷区;2、切穿岩石圈的巨型断裂;3、存在贝尼奥夫带及其相关的浅-中-深源地震的规律分布;三、海底岩石的年龄一最老的岩石年龄不早于侏罗纪,即不早于2亿年,远比大陆上最古老的岩石年轻。

分析大陆漂移、海底扩张、板块构造说的联系与区别摘要:大陆漂移、海底扩张、板块构造说是岩石圈的动力学研究“三部曲”,相互补充,一脉相承,是不可分割的整体。

它们之间存在着密切的内在联系,同时又相对独立存在着区别。

关键字:大陆漂移、海底扩张、板块扩张说内在联系区别三大学说的主要内容一、大陆漂移说的主要内容1.较轻的硅铝质大陆漂在较重的硅镁质层之上,并在其上发生漂移。

2.全世界的大陆在古生代晚期曾连接成一体,称为联合古陆或泛大陆,围绕联合古陆的广阔海洋叫泛大洋;3.从中生代开始,泛大陆逐渐破裂、分离、漂移,形成现代海陆分布的基本格局。

二、海底扩张说的主要内容1.大洋中脊是地幔物质上升的出口,上升的地幔物质冷凝形成新的洋壳,并推动先形成的洋底逐渐向两侧对称扩张;2.海底在洋中脊处的扩张导致新大洋两侧的大陆逐渐分离,也可能使老的洋壳在大陆边缘的海沟处沿贝尼奥夫带向下俯冲潜没,重新回到地幔中去,从而完成对老洋壳的更新;3.海底扩张说是刚性岩石圈块体驮在软流圈上运动的结果,运动的驱动力是地幔的热对流;4.如果地幔对流的上升流发生在大陆下面,就将导致大陆分裂与大洋开启。

三、板块构造说的主要内容1.刚性的岩石圈分裂成多个巨大的块体——板块2.板块驮在软流圈上大规模水平运动3.板块的边缘由于板块的相互作用而成为地壳活动性强烈的地带4.板块的相互作用从根本上控制了各种内动力低至作用及沉积作用的进程●三大学说的内在联系大陆漂移、海底扩张、板块构造说是岩石圈的动力学研究“三部曲”,其中板块构造说是在大陆漂移说和海底扩张说的基础上建立起来的。

海底扩张说和板块构造说中关于大陆漂移动力机制的合理解释引起了大陆漂移学说的复活。

板块构造说是新的大陆漂移说,是海底扩张说的发展和延伸。

对三大学说的详细分析,它们的一个共同点都是地壳与地核不是一个整体结构,地核与地壳转速有差距,从而解开地球一切难题。

三大学说一脉相承,均与固定论对立,是不可分割的整体。