(湘科版)六年级科学上册试题-3.6《人类对地表变化的影响》

- 格式:pdf

- 大小:35.71 KB

- 文档页数:2

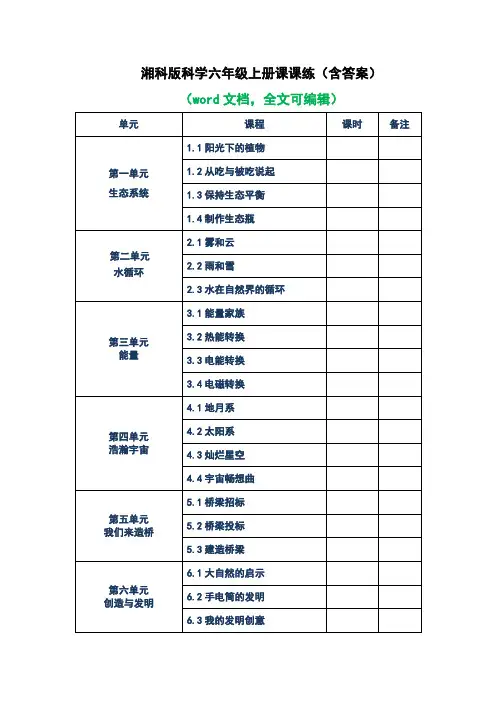

湘科版科学六年级上册课课练(含答案)(word文档,全文可编辑)1.1《阳光下的植物》同步练习题教学目标1.知道二歧分类法是选择一对明显不同且具有可比性的特征将植物分为两类,然后在每类中又根据相对应明显不同的特征再区分为两类,如此下去,直至把所有植物分完。

2.知道绿色植物的叶在阳光照射下,可以将二氧化碳与水合成养料(淀粉),同时放出氧气。

这个过程叫作光合作用。

3.能够对常见植物进行简单的二歧分类。

4.针对植物生长的秘密这一问题,搜集、阅读科学家相关研究过程的资料,了解绿色叶片可以制造养分维持植物自身的生存。

一、填空题。

1.1774年,英国的普利斯特列在观察钟罩内小白鼠的生活状态后,发现植物会吸收空气中的“污浊之气”,后来人们知道了那“污浊之气”就是_________。

2.给植物分类时,选择一对明显不同且具有可比性的特征将植物分为两类的方法是_________分类法。

3.1864年,德国的萨克斯用实验验证了植物绿叶能在阳光下制造_________。

4.绿色植物的叶在阳光照射下,可以将_________与_________合成养料(淀粉),同时放出氧气。

这个过程叫作光合作用。

二、选择题。

(把正确答案的序号填在括号里)1.下面的植物属于茎木质的是( )。

2.17世纪早期,海尔蒙特把一棵重2.2千克的柳树苗栽种在一个木桶里,每天只用纯净的雨水灌溉树苗。

5年后,柳树增重了74千克,而土壤只减少了57克,他据此提出( )。

A.植物体生长靠水分B.植物体生长靠土壤C.植物体生长靠阳光3.下列物质中,( )是阳光照射下植物自身制造出来的。

A.水B.二氧化碳C.淀粉4.植物进行光合作用的原料是( )。

A.氧气和二氧化碳B.水和氧气C.二氧化碳和水5.草莓大棚的农民为提高草莓产量采取了以下做法,其中正确的是( )。

A.为了防止伤害草莓,大棚顶部的遮阳网一直盖者B.冬天全天都打开大棚顶部通风,充分地利用空气进行光合作用C.白天把遮阳网掀开,晚上打开补光灯,让植物充分地进行光合作用三、判断题。

湘教版科学六上3.6《人类对地表变化的影响》说课稿一. 教材分析湘教版科学六上3.6《人类对地表变化的影响》这一课,主要让学生了解人类活动对地表环境的影响。

通过学习,学生能够认识到人类活动与自然环境的相互关系,从而增强环保意识,学会与自然和谐共处。

教材内容主要包括四个方面:人类活动对地形的影响、人类活动对气候的影响、人类活动对生物的影响以及人类活动对水文的影响。

二. 学情分析六年级的学生已经具备了一定的环保意识,但对于人类活动对地表变化的深入了解还不够。

学生在日常生活中能感受到环境的变化,但对于这些变化的原因缺乏系统的认识。

因此,在教学过程中,教师需要以学生已有的生活经验为基础,引导学生深入探讨人类活动与地表环境的关系。

三. 说教学目标1.知识与技能:学生能够列举出人类活动对地表环境的影响,并理解这些影响的原理。

2.过程与方法:通过案例分析、小组讨论等方法,培养学生独立思考、合作探究的能力。

3.情感态度价值观:增强学生的环保意识,使学生认识到人与自然环境的相互依存关系,学会珍惜资源、保护环境。

四. 说教学重难点1.教学重点:人类活动对地表环境的影响及其原理。

2.教学难点:人类活动对气候、生物、水文等方面的影响及其内在联系。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用案例分析、小组讨论、实践活动等教学方法,激发学生的兴趣,培养学生的动手能力和团队协作精神。

2.教学手段:利用多媒体课件、图片、实物等教学资源,帮助学生直观地理解人类活动对地表环境的影响。

六. 说教学过程1.导入新课:通过展示地球表面的变化图片,引导学生思考人类活动是否对地表环境产生了影响。

2.案例分析:列举人类活动对地形、气候、生物、水文等方面的具体案例,让学生了解各种影响。

3.小组讨论:学生分成小组,探讨人类活动对地表环境的影响及其内在联系,引导学生深入思考。

4.实践活动:让学生动手操作,如模拟人类活动对地形的影响,增强学生的直观感受。

湘教版六年级(上册)科学复习资料全work Information Technology Company.2020YEAR六年级科学上册综合复习第一单元生物与环境第一课一棵“顽强”的小树一、填空题:1.植物生长时具有向光性、向地性、向水性。

2.爬山虎的叶子全部都散开并且互不遮盖,这样有利于每片叶子获取阳光。

二、选择题:1.植物向着阳光生长的特性叫(C)。

A.向地性 B.向水性 C.向光性2.下列条件中,不是达尔文研究植物的向光性实验时的条件是( B )A.单侧光照B.湿棉条C.锡箔罩3.不论菜豆“脐”的指向是朝上、朝下,还是朝左、朝右,菜豆的根都会向下生长,植物的这种特性叫(A) A.向地性 B.向水性 C.向光性三、判断题:1.爬山虎的叶子全部都散开并且互不遮盖,这是适应人类绿化工作的需要。

(×)2.山坡上树木的树干大多斜伸出来而不是笔直向上生长,这是植物向水性的体现。

(×)3.“葵花朵朵向太阳”体现了植物的向光性。

(√)第二课从“南橘北枳”说起一、填空题:1.阳光、水分、温度、土壤等是影响植物生存的基本因素,但不同的植物对这些因素的需求和适应能力是不一样的。

植物的这些生活习性是在长期适应当地的环境中形成的。

动物还通过冬眠、迁徙、换毛等方法来适应气温的变化。

2.九月九燕飞走,三月三蛇来钻;苹果性喜寒,栽植不宜南;麦怕水淹根,蝉怕水淹腰。

二、问答题:1.“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”这句话是什么意思?答:橘子树长在淮河以南结出的果实就是又大又甜的柑橘,移植到淮河以北,结出的果实就是又小又酸的枳子,橘和枳仅仅是叶子相似,它们的果实味道不同,说明了植物的生长受水土、气候的影响很大。

三、连线题:为下列植物找到对应的生活环境。

骆驼沙漠鸵鸟胡杨草原斑马丹顶鹤芦苇沼泽鲨鱼马尾藻海洋第三课走进池塘一、问答题:1.什么叫食物链?答:各种生物通过一系列吃与被吃的关系,把这种生物与那种生物紧密地联系起来,这种生物之间以食物营养关系彼此联系起来的序列,就像一条链子一样,一环扣一环,在生态学上被称为食物链。

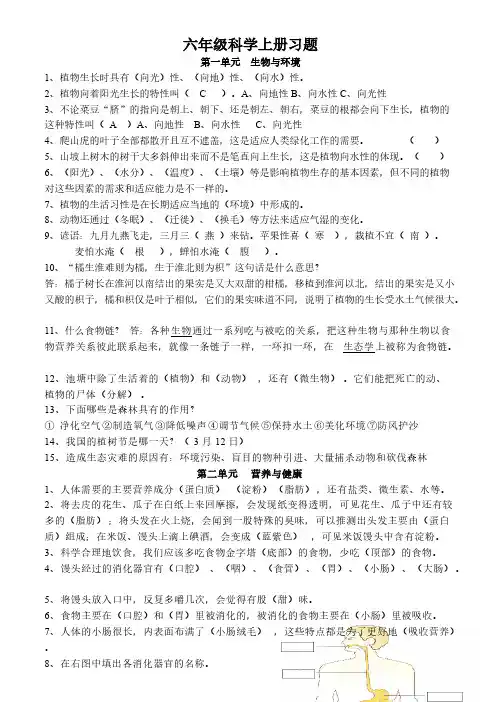

六年级科学上册习题第一单元生物与环境1、植物生长时具有(向光)性、(向地)性、(向水)性。

2、植物向着阳光生长的特性叫( C )。

A、向地性B、向水性C、向光性3、不论菜豆“脐”的指向是朝上、朝下、还是朝左、朝右,菜豆的根都会向下生长,植物的这种特性叫( A )A、向地性B、向水性C、向光性4、爬山虎的叶子全部都散开且互不遮盖,这是适应人类绿化工作的需要。

()5、山坡上树木的树干大多斜伸出来而不是笔直向上生长,这是植物向水性的体现。

()6、(阳光)、(水分)、(温度)、(土壤)等是影响植物生存的基本因素,但不同的植物对这些因素的需求和适应能力是不一样的。

7、植物的生活习性是在长期适应当地的(环境)中形成的。

8、动物还通过(冬眠)、(迁徙)、(换毛)等方法来适应气湿的变化。

9、谚语:九月九燕飞走,三月三(燕)来钻。

苹果性喜(寒),栽植不宜(南)。

麦怕水淹(根),蝉怕水淹(腹)。

10、“橘生淮难则为橘,生于淮北则为枳”这句话是什么意思?答:橘子树长在淮河以南结出的果实是又大双甜的柑橘,移植到淮河以北,结出的果实是又小又酸的枳子,橘和枳仅是叶子相似,它们的果实味道不同,说明了植物的生长受水土气候很大。

11、什么食物链?答:各种生物通过一系列吃与被吃的关系,把这种生物与那种生物以食物营养关系彼此联系起来,就像一条链子一样,一环扣一环,在生态学上被称为食物链。

12、池塘中除了生活着的(植物)和(动物),还有(微生物)。

它们能把死亡的动、植物的尸体(分解)。

13、下面哪些是森林具有的作用?①净化空气②制造氧气③降低噪声④调节气候⑤保持水土⑥美化环境⑦防风护沙14、我国的植树节是哪一天?(3月12日)15、造成生态灾难的原因有:环境污染、盲目的物种引进、大量捕杀动物和砍伐森林第二单元营养与健康1、人体需要的主要营养成分(蛋白质)(淀粉)(脂肪),还有盐类、微生素、水等。

2、将去皮的花生、瓜子在白纸上来回摩擦,会发现纸变得透明,可见花生、瓜子中还有较多的(脂肪);将头发在火上烧,会闻到一股特殊的臭味,可以推测出头发主要由(蛋白质)组成;在米饭、馒头上滴上碘酒,会变成(蓝紫色),可见米饭馒头中含有淀粉。

湘教版科学六年级上册复习题(含答案)湘教版科学六年级上册复习题(含答案)第一单元生物与环境一、填空题:1.阳光、水、温度和土壤是影响植物生长的基本因素,但不同的植物对这些因素有不同的需求和适应性。

例如,树木适合阳光,灌木适合荫凉,苔藓适合潮湿和黑暗,香蕉适合温暖和下雨,针叶松适合寒冷,仙人掌适合干旱等。

2、食物链中能自己制造食物的生物叫做(生产者),直接或间接消费别人制造的食物的生物叫(消费者)。

.食物链总是从植物开始,凶猛的食肉动物结束。

但一种生物的生存受到影响时,势必也会影响许多与之相关的生物种类,严重时会造成某种物种灭绝历史上,环境污染、盲目引入物种、大规模杀戮动物和砍伐森林都造成了生态灾难。

3、森林的破坏给人类的生产和生活造成了严重的后果。

如:(洪灾、干旱、沙尘暴、水土流失)假如大树都倒下,生物除了失去食物,生存环境还会受到影响:水土流失、地球变暖。

据实验测量树林内的温度低于树林外的温度,土壤表面没有植物更容易被水冲走,造成水土流失。

4、动物的生存也受到环境的影响,如北极熊有肥厚脂肪和密集体毛御寒、骆驼有自由关闭的鼻孔和粗大开叉的脚趾。

动物还通过冬眠、迁徙、换毛等方法来适应环境变化。

5.除了动植物,池塘里还有微生物。

它们能分解死去的动物和植物。

6、环境的变化会影响动物的(生存),动物的数量变化也会影响(环境);随着环境的变化,生物的结构特征也会发生相应的(改变),从一而适应环境。

不能适应环境变化的生物将会被(淘汰)7.自然界中的所有生物都不可避免地成为(食物链)的一员。

生物体相互依赖,通过食物关系相互制约。

8、植物的根总向下、向水生长,茎与叶总朝着阳光生长,植物都有向光性、向水性、向地性。

第二单元营养与健康9、人体的消化器官主要有(口腔、食道、胃、小肠、大肠)。

食物的养分主要是在人体的(小肠)里吸收的。

10.中国青少年一般从11-12岁开始进入身体发育阶段(盲目减肥或饮食失控)会对身体造成伤害。

湘教版六年级上册科学试题-第三单元知识要点含答案六上第三单元《地表变化的奥秘》知识要点班次:姓名:一、《地表在变化》1、世界第一高峰是(珠穆朗玛峰),是(喜马拉雅)山脉的主峰,位于(青藏)高原,其海拔约为(8844.43)米,到现在还在以每年(3.2—12.7)毫米的速度长高。

2、喜马拉雅山上发现了鱼龙、海藻的化石,由此推测,喜马拉雅山地带原来是(海洋)。

3、引起地表变化的原因有(自然)的力量和(人为)的力量两种。

4、引起地表变化的外力作用有(风化作用)、(侵蚀)作用、(搬运)作用和(沉积)作用。

5、改变地表形态的自然力量有:(火山)、(地震)、(泥石流)、(海啸)等,人为的力量有:(修筑大坝)、(围湖造田)、(开挖河道)、(填海造陆)、(修建水库)、(开采矿山)等。

6、许多科学家认为,喜马拉雅山是由于(两个大陆板块挤压相撞)而形成的。

7、鱼龙是1.8亿年前生活在(海洋)中的大型爬行动物。

二、《地震》1、地震时有哪些现象?会(强烈地震动)、有(摇晃的感觉)。

2、四川汶川大地震发生于(2008)年(5)月(12)日,震级为(8.0)级。

3、1976年7月28日,我国河北省(唐山)、丰南一带发生了里氏7.6级强烈地震。

4、地震发生的主要原因是(地壳运动),地球表面的(岩层)在受到巨大的(挤压)力时会发生(褶皱),(褶皱)厉害了就可能(断裂)。

岩层(断裂)时会释放出巨大的能量,使大地猛烈地(震动)起来。

5、早在(1800)多年前,我国(东汉)时期的科学家(张衡)发明了世界上第一台自动测定(地震方位)的仪器----(地动仪)。

6、地震前常会有一些前兆,如:(鱼儿跳出水面)、(猪跑出猪圈)、(井水变浑浊)、(鸡飞上树)等。

7、在用筷子模拟地震实验中,筷子代表(岩层),用力压筷子相当于(岩层受到压力),筷子被压断相当于(岩层断裂)。

8、地震本身可能并不会造成大的人员伤亡,但是(建筑物)被摧毁时却给人类造成灾难。

湘教版科学六上3.6《人类对地表变化的影响》教学设计一. 教材分析《人类对地表变化的影响》是湘教版科学六年级上册第三单元第六课的内容。

本节课主要让学生了解人类活动对地表环境的影响,通过观察和分析实际例子,使学生认识到人类活动对环境的重要性和责任感。

教材通过丰富的图片和实例,引导学生思考人类活动与地表环境的关系,培养学生的环保意识和科学素养。

二. 学情分析六年级的学生已经具备了一定的环保意识,对周围的环境有了一定的认识和了解。

在学习本节课之前,学生已经学习了地形、气候等自然环境的知识,对于地表变化有一定的了解。

但学生对于人类活动对地表变化的具体影响以及其环保意义还需要进一步引导和拓展。

三. 教学目标1.让学生了解人类活动对地表环境的影响,认识到保护环境的重要性。

2.培养学生观察、思考、讨论问题的能力,提高学生的科学素养。

3.引导学生运用科学知识解决实际问题,培养学生的实践能力。

四. 教学重难点1.教学重点:让学生了解人类活动对地表环境的影响。

2.教学难点:让学生认识到保护环境的重要性,并能够运用科学知识解决实际问题。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、实例等引导学生进入学习情境,激发学生的学习兴趣。

2.问题驱动法:教师提出问题,引导学生思考和讨论,培养学生解决问题的能力。

3.小组合作学习:分组讨论和实践,培养学生的团队协作能力和沟通能力。

六. 教学准备1.教学课件:制作与本节课内容相关的课件,包括图片、实例等。

2.教学素材:收集相关的人类活动对地表变化的影响的实例和图片。

3.小组讨论卡片:制作小组讨论的问题卡片,引导学生进行小组讨论。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示一些地表变化的图片,如地震、火山爆发等自然现象以及人类活动引起的地表变化,如过度开发、城市化等。

引导学生思考:这些地表变化是由什么原因引起的?人类活动是否对地表环境有影响?2.呈现(10分钟)呈现人类活动对地表环境的影响的实例,如过度开发导致土地沙漠化、城市化引起的地表沉降等。

湖南版六年级上册科学《人类对地表变化的影响》教学设计简单教案一、教学目标1.知识与技能:学生能够了解人类对地表变化的影响,比如人类建筑物、农田等对地表的改变。

2.过程与方法:通过展示图片、视频等材料,引导学生积极思考、讨论,培养学生的观察、分析和解决问题的能力。

3.情感态度价值观:培养学生珍爱地球、保护环境的意识,了解人类与自然的和谐发展。

二、教学重难点1.重点:让学生了解人类对地表变化的影响。

2.难点:引导学生思考人类活动对地表变化的原因和后果。

三、教学准备1.教具:投影仪、计算机、图片、视频等相关教学资料。

2.环境:教室环境整洁,投影设备正常运转。

四、教学过程1. 导入(5分钟)•向学生简要介绍本节课要学习的内容:“今天我们要学习的是《人类对地表变化的影响》。

通过本堂课的学习,我们能够了解人类对地表的影响,并思考人类活动对地表变化的原因和后果。

”•引导学生回顾前几节课所学的内容,如《地球运动的规律》、《下雨与降雪的差异》等。

2. 学习新知(25分钟)•展示图片或视频素材,介绍人类对地表变化的不同方面,如人类建筑物、农田等对地表的改变。

•引导学生观察并进行讨论,梳理出人类活动对地表变化的一些常见原因和后果。

例如,城市建设导致土地覆盖面积减少,农田化为工业区导致农业面积减少等。

•引导学生分析人类活动对地表变化所带来的积极和消极影响,如建筑物提供居住和工作场所的便利,但也消耗了大量土地资源。

3. 拓展思考(25分钟)•让学生分小组进行讨论,每组选取一个特定的人类活动(如建房子、开矿、农田等),思考该活动对地表的影响,以及该活动所带来的利与弊。

•鼓励学生从不同角度思考,提出自己的见解,并理论支撑。

•引导学生总结各组的讨论结果,展示出人类活动多样化对地表变化的复杂性。

4. 小结(5分钟)•引导学生回顾本节课所学的内容,简要总结人类对地表变化的影响。

•强调保护环境、合理利用资源的重要性,鼓励学生积极参与环保活动。

3.6《人类对地表变化的影响》习题第一课时一、判断1、人类的各种活动也会对地表的变化。

2、是世界防治荒漠化和干旱日。

3、我国的植树节是每年的月日。

4、1998年,我国政府明确提出“”的政策,计划到2010年,使洞庭湖面积恢复到4350平方千米。

5、地球上几乎所有的能量都来自。

6、近年来,我国在黄土高原开展了大范围植物造林、的活动,使这里的水土流失现象得到了改善。

7、黄河中游的黄土高原地区,由于黄土结构,极易流失。

8、治理水土流失的方法是。

9、是贮存于地球内部的一种巨大的能源。

二、简单1、大规模地围湖造田会造成什么样的后果?2、改善水土流失的方法都有哪些?试举两例。

第二课时一、判断1、人和新技术的开发与利用都可能给人类带来正、反两方面的影响。

()2、人类对地表变化起不了多大作用。

()3、人口过快增长也是造成土地荒漠化的主要原因。

()4、植树造林是防止土地沙漠化的最好办法。

()5、人类自身的活动也是影响地表变化的重要力量。

()二、选择1、下列人类活动,有利于保护地表的是()。

A、大量砍伐森林B、围湖造田C、占用耕地建楼房D、退耕还林2、沙尘暴大多形成在我国的()。

A、北方冬季B、北方春季C、南方春季D、南方冬季3、下列措施中,防止荒漠化的最好办法是()。

A、植树造林B、引水入沙漠C、种菜绿化4、下列()是属于人类改变地表的活动。

A、火山喷发B、岩石风化C、大面积放牧5、治理水土流失的主要方法是()。

A、植树造林B、修建水库C、开挖河道6、我国水土流失必较严重的地区是()。

A、黄土高原B、青藏高原C、华北平原。

(湘教版)六年级科学上册《人类对地表变化的影响》教案设计

人类对地表变化的影响

教学目标

科学探究

1.通过对围湖造田的利弊分析,培养学生综合分析的能力。

2.继续提高学生搜集资料的能力。

情感态度与价值观

1.意识到人类对地表变化的影响有利有弊,提高对这一问题的关注度和敏感性。

2.意识到人类必须遵循自然规律改变地表,才能实现人与自然的和谐相处。

科学知识

1.了解人类活动对地表改变的影响。

2.了解围湖造田的利弊。

教学准备

课前布置学生搜集因人类活动造成地表改变、水土流失的典型事例。

一、教学导入

1、提问:在改变地表形态的各种力量中,除了各种自然力量外,还有人为的力量,请大家列举人类的哪些活动在不断改变着地表形态?

2、学生回答。

3、过渡:人类的活动只是改变了地表形态吗?有没有其它的影响?

二、阅读指南车信箱

1、指导学生阅读教材指南车信箱提供的资料。

2、组织学生课前搜集的资料传阅、交流。

4、全班交流。

5、汇报交流,提升认识:人与自然要和谐相处的重要。

(汇报时引导学生从利弊两方面进行,教师还可以加进事例予以补充。

)。

六年级科学上册3.6《人类对地表变化的影响》教案湘教版(1)《6 人类对地表变化的影响》教学目标科学探究1、通过对围湖造田的利弊分析,培养学生综合分析的能力。

2、继续提高学生搜集资料的能力。

情感态度与价值观1、意识到人类对地表变化的影响有利有弊,提高对这一问题的关注度和敏感性。

2、意识到人类必须遵循自然规律改变地表,才能实现人与自然的和谐相处。

科学知识1、了解人类活动对地表改变的影响。

2、了解围湖造田的利弊。

教学准备课前布置学生收集因人类活动造成地表改变、水土流失的典型事例。

教学重点指导学生通过收集和整理资料、召开辩论会等方式来探究“人类活动队地表的影响”的问题。

教学难点人类那些改造地表的活动是对人类有利的,哪些是不利的教学内容一、教学导入1、提问:在改变地表形态的各种力量中,除了各种自然力量外,还有人为的力量,请大家列举人类的哪些活动在不断改变着地表形态?2、学生回答。

3、过渡:人类的活动只是改变了地表形态吗?有没有其它的影响?二、阅读指南车信箱1、指导学生阅读教材指南车信箱提供的资料。

2、组织学生课前搜集的资料传阅、交流。

3、宣读介绍人类改变地表的典型事例,或者相互交换、传阅搜集到的资料。

4、明白:人类活动是一种特殊的外力作用。

因为随着工农业和科学技术飞速发展,人类活动的深度和广度与日俱增。

对地表形态的影响是十分可观的。

如我国劳动人民根据自然规律和社会需要,长期的经济活动塑造了许多地表形态特征非常明显的人工地貌——梯田、桑基鱼塘、黄土淤泥坝、围海造田等。

世界上不少大城市如墨西哥、东京、大颐、上海等,由于长期过量开采地下水而产生地面沉降,上海市至1965年累计沉降达2.6米;有人统计至1965年,地球大陆面积的8%已为各类工程所覆盖,2000年面积将扩大近一倍;还有在矿产开采、农业生产、军事活动和其他工程建设中,创造出许多新的地貌形态。

(人类活动对地表形态的改变也具有双重性,一是创造性地合理利用或改造恶劣环境;另一则是破坏性地引起灾害的发生。