华为企业网络产品线战略与业务发展部

- 格式:pptx

- 大小:1.45 MB

- 文档页数:15

公司治理报告监事会成员左起:邓飚、任树录、梁华、田峰、彭智平监事会成员简历梁华先生出生于1964 年,毕业于武汉汽车工业大学,博士。

1995 年加入华为,历任公司供应链总裁、公司CFO、流程与IT 管理部总裁、全球技术服务部总裁、审计委员会主任等职务。

彭智平先生出生于1967 年,毕业于复旦大学,硕士。

1996 年加入华为,历任公司终端及光网络产品线总裁、供应链管理部总裁、采购认证管理部总裁等,现任运作与交付体系总裁。

任树录先生出生于1956 年,毕业于云南大学,本科。

1992 年加入华为,历任慧通公司总裁、华为基建投资管理委员会主任,现任华为内部服务管理部总裁等。

田峰先生出生于1969 年,毕业于西安电子科技大学,本科。

1995年加入华为,历任公司中东北非片区常务副总裁、中东地区部总裁、中国地区部总裁、安捷信网络技术公司总裁等。

邓飚先生出生于1971 年,毕业于江西大学,本科。

1996 年加入华为,历任公司接入网产品线总裁、网络产品线总裁、电信软件与核心网业务部总裁等。

各专业委员会成员简历董事或监事兼任董事会专业委员会成员的,其简历参见“董事会成员简历”或“监事会成员简历”部分。

(以下各专业委员会成员简历按姓氏笔画排列)方惟一先生出生于1965 年,毕业于航空计算技术研究所,硕士。

1995 年加入华为,历任工程师、智能产品线总监、战略与规划部部长、财经管理部总裁、区域财经管理部总裁等,现任运营商网络BG CFO、财经委员会成员。

江西生先生出生于1966 年,毕业于西安电子科技大学,本科。

1989 年加入华为,历任公司市场部副总裁、行政采购部总经理、华为电气公司副总裁兼财务总监、投资管理部部长、财经副总裁、董事会首席秘书及财经委员会成员等。

汤启兵先生出生于1970 年,1995 年毕业于成都电子科技大学,硕士。

1996 年加入华为,先后担任全球产品行销部副总裁、中东北非片区副总裁、土耳其代表处代表、中亚地区部总裁、企业BG 全球销售部总裁、战略与发展委员会成员等。

华为部门划分结构1、市场系统。

按地域先分为国内和海外,国内又分为深圳总部和各省市办事处,海外也分为国内深圳总部和各大洲地区部。

按工作分工又可基本分为客户系统和产品系统。

深圳总部:包含国内、海外客户和产品系统的总部机关。

国内包括各目标运营商(电信、网通、移动、联通等)系统部的总部和各产品(交换、光网络、移动、智能网等)国内系统部的总部。

海外包括国际营销(客户)和产品国际(产品)的总部。

还有负责客户接待(最为一些不明真相的人误解)的客户工程部。

当然个别小部门的总部不在深圳而在北京。

国内办事处:基本位于各直辖市及省会城市,大连、青岛等也有小办事处。

各办事处的工作目标就是销售,分客户线(负责各运营商)和产品线(负责各产品)。

各线人员算各部门深圳总部的派出人员,又直接受办事处主任管理。

办事处主任对所在办事处辖区负责,权利很大,相当于封疆大吏。

海外地区部:包括亚太、中东北非、独联体、南部非洲、拉美、北美、欧洲、东太平洋(按地理应该叫西太平洋,因为管辖的是日本、韩国、澳洲、香港地区等亚太发达地区,但当时起名时不知怎么弄反了,就一直将错就错)。

各海外地区部又在各个国家设了办事处,也分客户线和产品线。

市场系统的海内外员工总数应该在4000偏上。

2、技术支援系统。

包括深圳总部和各国内办事处及海外地区部的派出机构,按维护产品不同分为各产品部,负责产品的售后服务。

总人数在2000至3000人(为降低成本,该部门的工作不少由外包公司负责,称合作方)。

3、研发系统。

负责华为各产品的研发,是华为最庞大的系统,人数在10000人左右,还不包括相当数量的外包人员。

分为深圳总部和各地研究所,根据产品不同分为交换接入、光网络、移动、智能网、数通、多媒体等等。

后来又改为固网、无线、智能等等,不管名字怎么改,基本还是按产品划分。

各地研究所侧重不同,比如北京侧重数通、上海侧重无线、南京据说网管搞得不错。

华为在海外也有不少研究所,包括印度、美国、俄罗斯、瑞典等、除了印度曾经搞的挺大外(现在印度人好象都来深圳了),其他的基本是样子。

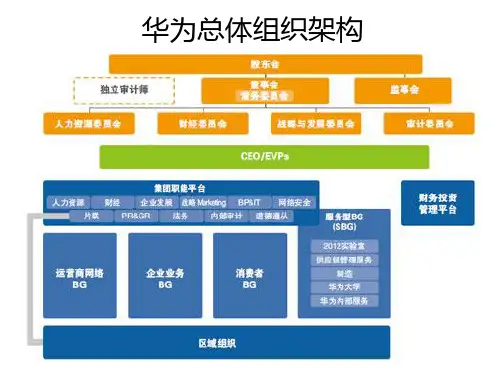

组织结构华为技术有限公司分为6大体系,分别是销售与服务,产品与解决方案,财经,市场策略,运作与交付,人力资源。

其中销售与服务体系下在全球设有7大片区,分别是中国区(国内市场部,下设中国国内27个代表处),亚太片区,拉美片区,欧美片区,南部非洲片区,独联体片区和中东北非片区,各片区下还设有代表处驻扎在各国家,在代表处工作的员工同时受所在代表处及所属体系部门双重领导。

华为公司还拥有一些子公司,包括有限公司,,有限公司,公司,有限公司,深圳有限公司,,,等。

华为公司的组织架构由上至下分别是董事会(BOD)-经营管理团队(EMT)-产品投资评审委员会(IRB)-六大体系的办公会议组织变革从产品线变革开始,以公司经营管理团队及战略与客户常务委员会作为实现市场驱动的龙头组织,强化Marketing体系对客户需求理解、战略方向把握和业务规划的决策支撑能力。

同时,华为通过投资评审委员会(IRB)、管理团队、产品体系管理团队、运作与交付管理团队及其支持性团队的有效运作,确保以客户需求驱动华为整体的战略及其实施。

华为在全球设立了包括印度、美国、瑞典、欧洲(德意法等)、俄罗斯以及中国的北京、上海、南京、成都、西安、杭州等多个研究所,89000名员工中的48%从事研发工作,截止2006年年底已累计申请专利超过19000件,已连续数年成为中国申请专利最多的单位。

5月8日,华为启用新的系统CIS9月,华为与合资设立的网络通讯设备品牌“华为3Com”(Huawei-3Com)改名为“”。

,华为与赛门铁克合资成立存储与网络安全解决方案提供商——华为赛门铁克科技有限公司。

,华为软件技术有限公司(下面简称:华为)于近日与朗新信息科技有限公司(下面简称:朗新)签署合资协议,成立合资公司。

合资公司名称为北京华为朗新科技有限责任公司(下面简称:合资公司),总部所在地北京,由朗新董事长徐长军任合资公司的董事长。

合资公司立足原朗新在中国电信、中国联通市场的现有产品和应用经验,结合华为的销售与服务网络及资金优势,加大投入,进一步为中国电信和中国联通客户提供更优质的解决方案和服务,构建有竞争力的全业务融合运营支撑系统。

从旗下三⼤业务BG发展看华为的过去现在和未来 【IT时代周刊深度观察】华为在不断改变⾃⼰。

这种改变,在最近华为创始⼈任正⾮接受国内媒体群访这件事上,表现得尤为明显。

要知道,这位年届七旬的⽼⼈,过去⼀直是媒体的绝缘体(Insulator),似乎刻意保持着低调和神秘。

他的想法和观点,只在⽹络上流传的他的⽂章上才得以体现,如今他⼀反常态,⾸次与国内媒体畅谈,这种⼤变化,恐怕也是所有⼈未曾料到的。

这种开放的姿态,已经⽐谈了什么更重要。

⾃从2011年,华为开始了向跨运营商⽹络、企业业务、消费者业务的端到端的ICT解决⽅案供应商这⼀⾓⾊转变时起,“我们会变得更透明”就是他们向外界释放出的强烈信号。

华为副董事长胡厚崑说,“现代商业社会基本规则之⼀是公平竞争,公平竞争的前提是开放、透明,这也是作为全球企业公民的华为所必须要承担的责任”。

表态的背后其实是华为内外的重重挑战——赖以为⽣的运营商市场的空间已愈发逼仄,唯有出击新的领域并做到深⼊⼈⼼,才有更⼴阔的视野和前景。

不开放的话,华为帝国就会慢慢坍塌。

可是,光是开放也是远远不够的,如何通吃企业和消费级市场,是⼀个⼤考验,并且这样的“物种”的创造,并⽆先例可借鉴。

⼈事更迭与业务之间,也需要协调与平衡之术,就像在⼈体之内,任何器官不能过强,也不能过弱。

如果细胞形态固定,就不会有应变能⼒⼀样。

让⼈惊异的是,在这个华为快速⽣长的时期,尽管有着各种各样的压⼒和⽭盾,以及不尽⼈意之处,但总体上看,华为的肌体仍然可称得上健康,这就是任正⾮等⼀众华为管理层的⾼明之处。

下⾯我们通过分析华为三⼤业务BG,来理解这家公司以及他们的未来。

运营商业务这是华为的传统业务,也是他们的营收主⼒。

今年年初时,华为公布的数据显⽰,运营商⽹络业务收⼊同⽐增长6%。

收⼊超过75%来⾃于全球TOP50的电信运营商,同时运营商⽹络业务中服务和软件收⼊⽐重由2012年的34%上升到2013年的37%。

在过去的20年⾥,华为巧妙地找到了⾃⼰的位置——通过⾃⾝的成本优势(尤其是研发成本优势),在提⾼⽹络性能的同时持续降低运营商乃⾄最终⽤户的投资成本,从⽽排挤了对⼿并胜出。

华为技术有限公司组织结构案例分析河北金融学院会三周玉春一、案例背景华为技术有限公司(以下简称华为)由成立之初的小型电话交换机代售(电信网络解决方案供应商)。

主营交换、传输、无线和数据通信类电信产品。

经过20多年的不断调整、发展与壮大,经历了多次的战略和组织结构的变革,如今已成为以通信业为主的大型综合性现代化企业,华为从最初的被动地进行组织结构的变革发展到为强化竞争力而主动地、有意识地去让组织结构适应环境的发展,正是其不断发展壮大的动力之一。

创业于1987年的华为,现如今其业务主要分为三个反方面:通讯设备、企业网、终端。

华为以通讯设备为主业,仅次于爱立信,是全球第二。

华为终端成立于2011年,主要生产无线网卡、智能手机、平板电脑等。

其中智能手机自2013年起全球出货量排名全球第三,仅次于苹果三星。

华为还在欧洲、美国、印度以及国内的上海、北京南京、西安、成都和武汉等地设立了研发机构,充分利用全球和全国的人才与技术资源平台,建立全球研发体系。

公司的中央软件部、上海研究所、南京研究所和印度研究所已通过软件质量管理最高等级CMM5级认证。

2008年华为在全球专利申请公司排名榜上首次名列第一。

华为是中国第一民营企业、中国第一高科技企业、中国研发能力最强企业、中国最具国际化的企业,是世界500百强中唯一没有上市的公司。

华为公司的治理架构全球化公司:二、直线制(公司成立初期)·公司刚成立时,由于员工数量较少(仅有6人),产品的研发种类也比较集中,组织结构比较简单,因此采取直线制管理结构。

·这种权责分明、协调容易、快速反应的组织结构,使得华为在创业初期迅速完成了原始资产的积累。

·与一般的企业不同,华为在快速完成资本积累的同时,迅速转入自主研发。

从1990年到1995年,华为技术有限公司分别自主研发了:面向酒店与小企业的PBX技术,农村数字解决方案,C$C08大型万门程控交换机等。

1995年华为的销售收入已经达到15亿元人民币,这为之后华为进军中国市场奠定了物资基础·随着公司高端路由器在市场上取得成功,华为的员工总数也从最初的6个人发展到800人,产品领域也从单一的交换机向其他数据通信产品机及移动通信产品扩张,市场范围遍及全国各地,单纯的直线管理的缺点日益突出:没有专门的职能机构,管理者负担过重,难以满足多种能力要求;一旦“全能”管理者离职时,一时很难找到替代者;部门之间协调性差三、直线职能制(公司发展中期)·2003年,华为对组织结构进行了重大调整,由以往集权式结构向产品线结构改变,以应对快速变化的市场。

华为的经营模式华为公司的核心价值观蕴涵着华为公司的愿景、使命和战略,实施全球化经营的战略。

它实施全球化战略通过全球运营、研究开发等战略以及其独特的经营管理模式即组织变革、流程重组、降成本等战略使其成为国内通讯设备制造厂商中增长势头最猛的企业之一。

下面是店铺为大家准备的华为的经营模式,希望大家喜欢!华为的经营模式我们看到,正是由于华为的存在,丰富了人们的沟通和生活,华为每年将不少于销售额的10%投入研发,长期注重知识产权的积累和保护,据国家专利总局统计:华为是中国申请专利最多的单位,其中的85%属于发明专利,专利申请连年高于100%增长,年度专利申请量突破1000件,三年内获四项国家科技进步奖,TELLIN智能网荣获一等奖,光网络与GSM系统分获3项二等奖。

华为为什么要投入如此之多的经费到研发新产品中去,这与其战略管理以及经营模式密不可分。

华为从1997年开始,与国际著名管理顾问公司HAY(合益)合作,改革人力资源管理制度,逐步建立起了以职位体系为基础、以绩效与薪酬体系为核心的现代人力资源管理制度,使员工的职业化素质得到了明显加强。

ISC(集成供应链)流程是IBM公司为华为良身定做的。

ISC要求把公司运作的每个环节都看成是供应链上的一部分,不管是在公司内部,还是以外的合作伙伴,都需要对每个环节进行有效管理,以提高供应链运作效率和经济效益。

华为在采纳了ISC流程后,对公司的组织机构进行了相应的调整,把原来生产部、计划部、采购部、进出口部、认证部、外协合作部、发货部、仓储部统统合并,成立一个统一管理供应链业务的部门,叫做“供应链管理部”,把供应链管理当作公司降低成本、库存,提高供货质量、资金周转率、供货速度以及工程质量的有效手段。

华为拥有技术认证和商务认证的严密体系,保障其能够一直使用价格最优、质量最好、供货最快的供应商。

华为“高薪养廉”的薪酬体制以及华为独特的员工持股制度,保障了华为供应链体系的廉洁与高效。

华为组织结构的变化历程华为是一家全球领先的信息和通信技术(ICT)解决方案供应商,其组织结构的变化历程是华为发展的关键因素之一、下面是华为组织结构的变化历程:1987年,华为成立,创始人任正非担任公司总裁。

最初的组织结构比较简单,以工程部门为核心,由销售、生产等职能部门配合。

1991年,华为开始重点发展产品。

为了适应市场变化,华为对组织结构进行了调整,建立了多个业务部门,例如固网产品部、无线产品部等。

1993年,华为决定进军国际市场。

为了应对全球化的挑战,华为进行了组织结构的变革,设立了国际销售部以及一系列地区分公司。

这一变化使华为能够更好地满足全球客户的需求。

2000年,华为开始实施“分公司化管理”战略。

此举旨在提高公司的适应性和反应能力。

根据这一战略,华为将公司分为多个独立的分公司,各自负责特定的业务和地区。

这种分公司化管理的结构使得华为能够更好地适应各个市场的需求,并加强本地化运营。

2003年,华为进一步调整了组织架构,实施了“三层架构”管理模式。

该模式分为公司总部、区域总部和国家分公司三个层级。

总部负责整体规划和决策,区域总部负责区域市场和渠道管理,国家分公司负责当地市场的运营。

这一调整使得华为的管理更具灵活性和效率。

2024年,华为进行了重大的组织结构变革,实施了“业务分代经营”战略。

该战略将华为划分为三个业务组,即运营商业务、企业业务和消费者业务,并成立了技术委员会和运营委员会,以提升公司运营效率和创新能力。

2024年,华为再次进行组织结构的调整,实施了“全式矩阵管理”模式。

该模式将公司划分为以产品线为基础的业务群组,包括消费者业务群组、运营商网络业务群组等。

此外,华为还设立了战略研究机构和技术探索团队,加强技术创新和战略规划。

2024年,华为进一步优化组织结构,重新调整了管理体系和模式,以实现更高效的运营和全球竞争力。

华为通过设立云与计算产品线、智能终端产品线等,进一步优化业务架构,提升业务整合能力。