第4节群落的演替(上课使用)

- 格式:ppt

- 大小:5.56 MB

- 文档页数:39

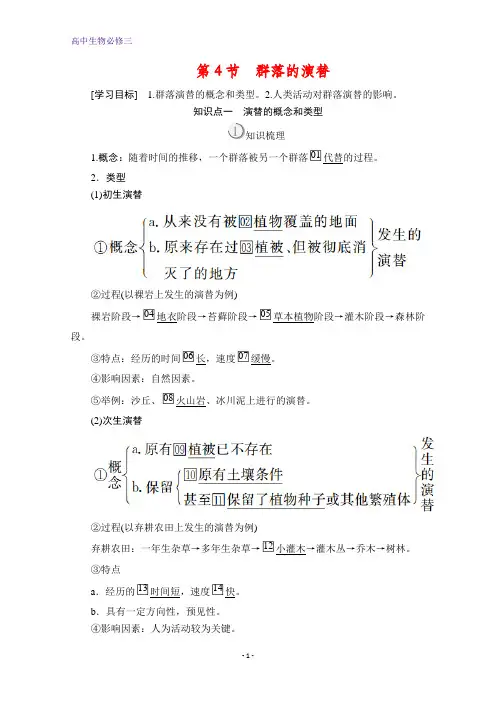

第4节群落的演替[学习目标] 1.群落演替的概念和类型。

2.人类活动对群落演替的影响。

知识点一演替的概念和类型知识梳理1.概念:随着时间的推移,一个群落被另一个群落□01代替的过程。

2.类型(1)初生演替②过程(以裸岩上发生的演替为例)裸岩阶段→□04地衣阶段→苔藓阶段→□05草本植物阶段→灌木阶段→森林阶段。

③特点:经历的时间□06长,速度□07缓慢。

④影响因素:自然因素。

⑤举例:沙丘、□08火山岩、冰川泥上进行的演替。

(2)次生演替②过程(以弃耕农田上发生的演替为例)弃耕农田:一年生杂草→多年生杂草→□12小灌木→灌木丛→乔木→树林。

③特点a.经历的□13时间短,速度□14快。

b.具有一定方向性,预见性。

④影响因素:人为活动较为关键。

⑤举例:火灾过后的草原、□15过量砍伐的森林,弃耕的农田等。

3.群落演替的结果(1)演替方向:演替是群落组成向着一定方向、具有一定规律随时间而变化的有序过程,因而它往往是能□16预见的或□17可测的。

(2)结构:一般生物种类□18越来越多,群落的结构□19越来越复杂。

(3)稳定性:演替是生物和环境反复相互作用,发生在时间和空间上的不可逆变化,稳定性□20越来越高。

[问题思考] 1.初生演替为什么比次生演替所需的时间长?提示:因为初生演替没有土壤条件,要经过漫长的地衣阶段和苔藓阶段,所以初生演替所经历的时间长。

2.所有群落都会演替到森林阶段吗?举例说明。

提示:不一定。

群落演替主要受环境条件影响,还受人为因素影响,如果气候条件适宜,可能演替为森林;如果在干旱的条件下,群落的演替就很难形成树林,或许只发展到草木阶段或稀疏的灌木阶段。

3.在森林阶段内,还能找到地衣、苔藓、草本、灌木吗?提示:能。

群落演替中一些种群取代另外的一些种群,指的是优势取代,而非取而代之。

典题分析题型一演替的过程及类型分析[例1](2015·全国卷Ⅰ)下列关于初生演替中草本阶段和灌木阶段的叙述,正确的是()A.草本阶段与灌木阶段群落的丰富度相同B.草本阶段比灌木阶段的群落空间结构复杂C.草本阶段比灌木阶段的群落自我调节能力强D.草本阶段为灌木阶段的群落形成创造了适宜环境[解题分析]初生演替是指在一个从来没有被植被覆盖过的地面,或者原来存在过植被,但被彻底消灭了的地方发生的演替,大致要经历裸岩阶段→地衣阶段→苔藓阶段→草本阶段→灌木阶段→森林阶段,灌木阶段较高的灌木取代了部分草本植物,物种丰富度增加,A错误;物种丰富度增加,群落的空间结构更复杂,B错误;物种丰富度增加,营养结构更复杂,自我调节能力更强,C错误。

《群落的演替》说课稿尊敬的各位评委老师:大家好!今天我说课的题目是《群落的演替》。

下面我将从教材分析、学情分析、教学目标、教学重难点、教法与学法、教学过程以及教学反思这几个方面来展开我的说课。

一、教材分析“群落的演替”是人教版高中生物必修 3 第四章第四节的内容。

在此之前,学生已经学习了种群和群落的相关知识,这为过渡到本节内容的学习起到了铺垫的作用。

群落的演替是群落动态发展的一个重要方面,对于学生理解生物与环境的相互关系、生态系统的稳定性等具有重要意义。

本节课在教材中的地位十分重要,它不仅是对前面所学知识的拓展和延伸,也为后续学习生态系统的相关内容打下了基础。

二、学情分析授课对象是高二年级的学生,他们已经具备了一定的生物学知识和思维能力。

在前面的学习中,学生已经了解了种群和群落的特征,对生物与环境的关系有了初步的认识。

但是,对于群落演替的概念、类型和过程等较为抽象的内容,学生可能理解起来会有一定的困难。

因此,在教学过程中,需要通过多种教学方法和手段,帮助学生理解和掌握相关知识。

三、教学目标1、知识目标(1)阐明群落演替的概念。

(2)举例说明群落演替的类型。

(3)描述群落演替的过程。

2、能力目标(1)通过分析群落演替的实例,培养学生的观察能力和思维能力。

(2)通过小组讨论,培养学生的合作学习能力和语言表达能力。

3、情感态度与价值观目标(1)认同人类活动对群落演替的影响,树立人与自然和谐发展的观念。

(2)关注我国实行退耕还林、还草、还湖等生态恢复工程,增强保护环境的意识。

四、教学重难点1、教学重点(1)群落演替的概念和类型。

(2)群落演替的过程。

2、教学难点群落演替的过程。

五、教法与学法1、教法(1)讲授法:讲解群落演替的概念、类型和过程等重要知识。

(2)直观演示法:通过图片、视频等多媒体手段,直观展示群落演替的过程和实例。

(3)讨论法:组织学生进行小组讨论,分析群落演替的影响因素和人类活动对群落演替的影响。

《群落的演替》教学设计方案(第一课时)一、教学目标1. 理解群落演替的观点和过程,能够区分群落的初生演替和次生演替。

2. 了解群落演替与生态系统稳定性的干系,理解人类活动对群落演替的影响。

3. 学会运用所学知识诠释现实生活中群落演替的实例,提高分析和解决问题的能力。

二、教学重难点1. 教学重点:群落演替的过程和影响因素。

2. 教学难点:理解人类活动对群落演替的影响,以及如何运用所学知识诠释实际问题。

三、教学准备1. 准备教学PPT,包括图片、图表和案例等素材。

2. 准备教学用具:黑板、白板笔、实物模型或图片等。

3. 安排实验室或户外观察活动,以便学生观察群落演替的实际过程。

4. 安置预习任务,让学生提前了解群落演替的基本观点和分类。

四、教学过程:本节课的教学设计主要分为四个环节,分别是预习指导、新课导入、新课教学和教室小结。

1. 预习指导:在课前,教师会安置学生预习群落演替的观点、类型以及主要过程,让学生对群落演替有初步的了解。

同时,教师也会给出一些问题,让学生带着问题去预习,提高预习的效果。

2. 新课导入:教师起首会通过一些实例,如森林演替、草原演替等,让学生了解群落演替的具体表现,激发学生的学习兴趣。

接着,教师会提出本节课的主要内容,即群落演替的原因和规律,引导学生进入新课学习。

3. 新课教学:(1)群落演替的观点和类型:教师会通过讲解和案例分析,让学生了解群落演替的观点和类型,包括初生演替和次生演替等。

同时,教师也会引导学生思考群落演替与物种多样性的干系。

(2)群落演替的过程:教师会通过图片和视频等多媒体手段,展示群落演替的主要过程,如灌木演替、乔木演替等。

同时,教师也会引导学生分析不同环境条件下群落演替的特点和规律。

(3)探究实验:为了让学生更好地理解群落演替的规律,教师还会组织学生进行探究实验,让学生自己动手设计实验方案,观察和分析实验结果,从而加深对群落演替规律的认识。

4. 教室小结:在课程的最后,教师会对本节课的主要内容进行总结,帮助学生梳理知识体系,加深学生对群落演替的理解和记忆。