沉积作用与大地构造

- 格式:ppt

- 大小:8.12 MB

- 文档页数:5

中国大地构造演化及其历史意义地球是一个充满变化和发展的行星,地球表面不断变化的景象在地质中反映出来。

地球内部的构造演化和外部的地貌形态一直是地质学家所关注的重要课题之一。

而作为地球构造演化的重要组成部分,中国大地构造演化学的研究,对于揭示地壳的演化历程和构造变迁具有重要的意义。

本文将对中国大地构造演化及其历史意义做一些探讨。

一、中国大地构造演化的发展历程中国大地的构造演化是一个相对复杂的过程,不仅仅涉及深部的地球内部构造演化,还涉及到地表的地形变迁和沉积作用等多个方面。

大约40亿年前,中国大陆就开始了自己的演化历程。

在这个演化历程中,随着各种地质作用的不断发生,中国的大地构造发生了不同阶段的变化和演化,从而形成了今天的地貌和构造特征。

11亿年前,中国北部地壳发生了一次明显的撕裂,形成了以塔里木盆地为中心的超大型地堑。

在地壳的运动作用下,中国大陆逐渐分裂为南北两个板块,形成了华北和华南两大地块。

然后,在早古生代和中古生代,中国地壳的变迁更为显著。

在早古生代,震旦纪时期的海洋切断了华北和华南两块大陆,形成了红色岩石和磨皮岩。

中古生代以后,若干个地质事件的发生,包括关键期的海退和地壳的抬升、太平洋板块碰撞、喜马拉雅山脉的形成等,更是促进了中国大地构造的演化过程,并导致了新的地质景观的形成。

二、中国大地构造演化的意义中国大地的构造演化显然不仅仅是一种自然演化的现象,它还具有深远的历史意义。

首先,中国地质演化的历程对于人类认识地球和掌握自然地理知识发挥了关键作用。

人类在生产生活中需要对地质进行深入的研究,利用地质资源和处理各种地质灾害,对于地质知识的掌握广泛应用于人类的各个领域。

其次,中国大地的演化历程对于我国的能源保障和资源开发具有极大的影响。

中国地质资源的种类繁多,对现代工业生产和经济发展发挥着不可或缺的作用。

应用地质知识可以使资源的开发和管理变得更为高效和科学。

最后,中国大地构造演化的研究还对于理解全球变化和促进国家科技发展意义重大。

区域大地构造49个复习知识点1.区域大地构造学与大地构造学的区别和联系(1)大地构造学是一门研究全球岩石圈形成、发展的综合性学科。

(2)区域大地构造学是应用大地构造理论进行区域地质特征总结、区域地壳岩石圈发生发展规律研究的地质学分支。

因此区域大地构造学不仅工作范围局限,而且侧重于实际资料的综合分析。

(3)大地构造学侧重于理论分析与建立,具有探索性。

(4)大地构造学与区域大地构造学是两个密不可分的学科。

首先,区域大地构造学的研究需要先进大地构造理论的指导,第二,大地构造学需要区域构造的研究成果。

只有找出地球岩石圈不同区域的共性与差别,才能将岩石圈各部分有机地联系起来,最终分析其形成发展的规律性,建立全球岩石圈构造运动和演化的模式。

因此区域大地构造的研究是大地构造研究的基础环节。

2.大地构造学当前的主要任务全球及大陆动力学研究;为矿产资源、地质灾害和环境评价建立动力学模型。

中国大地构造学研究方法:历史一构造分析法、将今论古法、构造类比法3.历史-构造分析法岩石圈的组成和结构是物质运动在一定阶段的表现形式,它们处在不断的运动、变化和发展的过程中,因此从历史发展的观点来分析岩石圈组成和结构就是研究大地构造的基本方法,即历史-构造分析法或称地质历史分析法。

1.沉积特征分析2.岩浆活动分析3.构造变动分析4.变质作用分析5.成矿作用分析6.地球物理分4.地质建造泛指在地壳发展的某一阶段,在特定的大地构造条件下所形成的具有成因联系的一套岩石共生组合。

按岩石成因类型地质建造可分为:沉积建造、岩浆建造和变质建造等三大类;按大地构造类型则可区分为:地槽型建造、地台型建造等。

地质建造反映特定的地质环境,有重要实用意义5.地球的圈层结构、大陆岩石圈的圈层结构大陆岩石圈自上而下可分为四个层圈:1.上地壳:由盖层和结晶基岩层两部分组成。

2.中地壳3.下地壳4.莫霍面也是一个过渡层6.地球构造活动的韵律性马宗晋等以不同的时间尺度韵律性的代表性事件为参考,划分出长韵律、中韵律、短韵律和微韵律四个层次,十二个韵律级别。

地史学复习总结一名词解释1、鲍马序列鲍马序列是一种浊流沉积的典型层序,由自下向上变细的五个层段组成,最底部由具递变层理的杂砂岩组成(a段),底面具有槽模,沟模等冲刷铸模,往上为b段,具有平行层理的砂岩;c段为具小波痕交错层理,变形层理的粉砂岩,d段为具有水平纹理的粉砂岩,粉砂质泥岩,最顶部E段,为块状泥岩。

2、沉积相沉积相是指特定的沉积环境形成的一套有成因连系的沉积特征和生物特征的总合。

3、地层层序律地层层序律,又称地层叠复律,于1669年由N.Steno提出,在未受强强裂构造变动的情况下,先形成的地层在下,后形成的地层叠复其上,即上覆地层比下伏地层新。

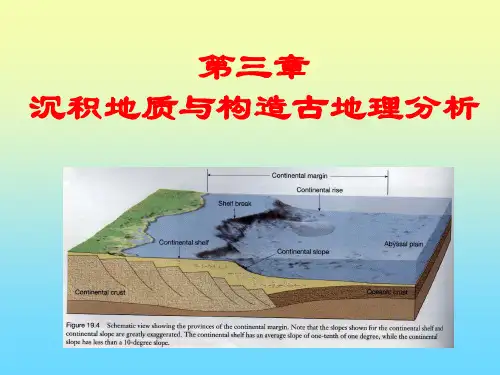

4、复理石复理石又称复理石沉积,复理石建造,是指形成于大陆边缘(陆间区),大陆钭坡坡麓(深海、半深海),由浊积岩或等深积岩,深海,半深海泥岩,有规律的或韵律性的交互组成的巨厚地层。

5、板状交错层理板状交错层理,是一种沉积岩的沉积构造,由直脊型波痕迁移形成的沉积岩内部层理构造,上,下层面在可观察的露头上基本上是等厚的,内部纹层与其相交切。

6、三角洲相三角洲相是指携带着大量砂泥质碎屑的河流入海(或湖)在河—海(湖)水动力共同作用下,在河口区形成的尖顶指向陆地的三角形的沉积体,三角洲因此得名。

三角洲相因受河流、波浪、潮汐及岸流影响程度的差别,形态有所不同,但总体上自陆向海(湖)可分为三部分:三角洲平原,三角洲前缘,前三角洲。

7、垂向加积作用垂向加积作用:在水流运动能量较低或静水条件下,主要是悬移物质从水体中垂直向下沉降,沉积学上把这这种沉积作用称为垂向加积。

8、笔石页岩相笔石页岩相以黑色页岩及硅质页岩为主,含丰富的笔石等浮游生物化石,而不含或少见底栖生物化石。

代表水深、滞流的非补偿海环境。

9、标准化石标准化石是指那些演化快、地理分布广、数量丰富、特征明显,易于识别的化石。

利用这些化石既可以鉴定地层的时代,也可以用于地层年代对比。

10、层理构造层理构造,沉积岩内部由于成分、颜色、粒度及排列方式的不同显示出纹层状的构造,根据形态和成因主要可分为水平层理、交错层理及平行层理。

1、鲍马序列:是一种浊流沉积的典型层序,由自下向上变细的五个层段组成,最底部由具递变层理的杂砂岩组成(a段),底面具有槽模,沟模等冲刷铸模,往上为b段,具有平行层理的砂岩;c段为具小波痕交错层理,变形层理的粉砂岩,d段为具有水平纹理的粉砂岩,粉砂质泥岩,最顶部E段,为块状泥岩。

2、沉积相:是指特定的沉积环境形成的一套有成因连系的沉积特征和生物特征的总合。

3、沉积组合:又称沉积建造,它反映的是沉积作用所处的大地构造环境。

沉积组合是在一定的地史发展阶段(构造演化),其沉积过程能够反映主要构造环境的,在成因上相互关联的沉积相的共生综合体。

4、沉积环境:是指沉积作用场地的自然地理环境,如河流环境、湖泊环境、沼泽环境、宾海环境、浅海环境等,它们具有特定的物理的、化学的、生物的作用过程,对沉积物产生特定的影响,从而形成不同环境的沉积相。

5、沉积旋回:沉积作用常常具有旋回性的特征,在含煤沉积中尤为显著。

当地层中的沉积物自下而上出现由粗变细,又由细变粗的反映一次海进,接着又发生海退的完整过程时,把它称为一个沉积旋回。

划分沉积旋回以海进为起点,沉积旋回是沉积作用周期性或韵律性的反映,有不同级别之分,大的旋回可以包括数个小旋回。

6、南丹型:是华南泥盆系中、上统台内裂陷槽深水、滞流,贫氧沉积的代表,空间上呈北北东或北西向的带状分布,明显受同沉积断裂的控制,由黑色泥岩,泥灰岩、硅质岩组成,含菊石、竹节石及无眼三叶虫等化石。

7、地层层序律:又称地层叠复律,于1669年由N.Steno提出,在未受强强裂构造变动的情况下,先形成的地层在下,后形成的地层叠复其上,即上覆地层比下伏地层新。

复理石:又称复理石沉积,复理石建造,是指形成于大陆边缘(陆间区),大陆钭坡坡麓(深海、半深海),由浊积岩或等深积岩,深海,半深海泥岩,有规律的或韵律性的交互组成的巨厚地层。

8、象州型:是华南泥盆系一种近岸,富氧环境下的浅海台地沉积类型。

分布广泛,以广西中部象州,二塘、横县六景,郁江沿岸中泥盆统和湖南中部上泥盆统为代表。

海洋占地球总面积的 71%,是一个巨大储水盆地,是产生沉积作用的主要场所。

海洋沉积学的是海洋地质学的重要分支,是海洋学和沉积学之间的边缘学科,主要研究研究海底浅层沉积物的特征、时空分布及其形成和变化,其对象是海洋中所有被埋藏的非固结的海洋沉积物和非固结的沉积体系。

沉积物的形成过程实质上是其组成物质与外界条件之间寻求物理和化学平衡的过程。

来自大陆的碎屑、海水自身溶物、海洋生物遗体、火山物质和深部热液等经过一系列复杂的物理化学作用形成沉积物,例如大陆隆就是巨大的楔形复杂沉积物质。

在漫长的地质历史中,海洋沉积作用受到各种因素影响。

总的来说,海洋沉积作用主要受到气候、沉积大地构造、海平面升降、沉积物供给、生物活动、化学作用、火山活动等的影响。

1、气候气候是控制沉积作用的基本因素之一,它的影响从风化作用开始,贯穿于沉积物或沉积岩形成的全过程。

气候是多种因素,如气温、雨量、风力及其变化的综合,主要表现在温度和降雨量两方面。

在局部地区和特殊天气条件下,风的作用也是沉积作用的影响因素。

气候通过控制陆地岩石的风化、侵蚀的类型和速度来控制沉积物的类型和搬运方式,通过影响海洋中的洋流体系来影响陆架沉积物的类型及分布。

风化产物是沉积物形成的一大源头物质。

气候对风化作用有很大影响。

温度和湿度是决定风化作用类型的主要因素,雨水是搬运风化产物的主要营力。

因此,气候对沉积作用有着极大的影响。

在各个气候带,沉积作用各有不同。

在寒带和极地气候条件下,外来沉积物很少,沉积物大多是近源的物理风化产物。

在气候比较潮湿的温带和热带地区,沉积物的形式和分布则比较复杂。

既有陆源也有内源和生物源沉积物。

陆源经过较长时间的搬运,内源和生物源比较发育,常伴有铝、铁、生物礁是温湿气候的特征沉积物。

气候对化学、生物化学和生物沉积作用的影响甚为明显,如珊瑚礁石灰岩以及其他类型的石灰岩都是在热带和亚热带气候条件下形成的。

因而,这些沉积就是地质历史中的重要气候标志。

浅谈准噶尔盆地东部大地构造背景准噶尔盆地位于中国西部,是中国最大的腹地盆地之一,东部包括乌鲁木齐盆地和哈密盆地。

在准噶尔盆地东部的大地构造背景中,主要有以下几个方面的内容。

准噶尔盆地东部是地壳构造活动的主要区域之一。

该区域位于准噶尔地块与塔里木地块交汇处,是两个地块间构造活动的重要地带。

这里存在着巨大的地壳运动和变形作用,形成了丰富的构造地貌和地质现象。

准噶尔盆地东部是多次构造运动的叠加结果。

从地质历史上看,这一区域经历了古生代、中生代和新生代的多次构造运动。

在古生代时期,这里曾经有过剧烈的陆-陆碰撞和造山作用,形成了巨型褶皱和断裂带。

中生代时期,岩浆活动频繁,形成了许多火山岩和砾岩层。

新生代以来,这里又多次发生了断裂和隆升,形成了许多断裂盆地和拗陷盆地。

准噶尔盆地东部的构造活动与板块运动密切相关。

该区域处于欧亚板块和印度板块的交界处,两个板块之间存在着巨大的构造应力。

欧亚板块向北推挤,印度板块向北移动,两者碰撞、挤压和折返作用共同影响着准噶尔盆地东部的地质构造。

这种板块运动导致了该区域的断裂活动和地壳隆升。

准噶尔盆地东部的构造背景还受到其他因素的影响,如地震、沉积和气候等。

地震活动常常是构造运动的表现,准噶尔盆地东部地震活动频繁,是该区域构造活动的重要指标之一。

沉积作用是地壳运动的结果,盆地内的沉积物记录了地壳的变动过程。

气候条件对地壳运动也有一定影响,例如气候干旱会加剧地壳的收缩和隆升。

准噶尔盆地东部的大地构造背景是多种因素共同作用的结果。

其中板块运动、地壳构造活动、地震活动、沉积作用和气候条件等都对该区域的地质构造产生了重要影响。

深入研究和了解这些构造背景,对于准噶尔盆地东部的地质勘探和资源开发具有重要意义。

地质构造的三种基本类型

地质构造的三种基本类型

地质构造是指大地面的地质构成形态,其主要由岩石、岩浆、地壳热作用及其他地质过程形成的。

可以将地质构造分为三种基本类型:岩性地质构造、构造地质构造和流体性地质构造。

一、岩性地质构造

岩性地质构造是指构成大地及其表面的岩石,以及地表和地下构成的岩石显现出来的一切形态。

它包括岩层、火山喷发、地质现象、沉积地貌及其他岩性构造。

它们可以分为岩性地貌、岩性岩层、岩性火山和岩性沉积地貌。

二、构造地质构造

构造地质构造是指大地构造形成的构造,以及岩石、岩浆、地壳热作用及其他地质过程形成的地质构造构成。

构造地质构造主要包括断层、折缝、山脊、山谷、滑动带及其他构造构造。

三、流体性地质构造

流体性地质构造是指水土流失、气象活动及其他流体作用形成的地质构造。

特别是水土流失引起的地质构造,如河道、湖泊、沟渠、洞穴、洼地、流域沟谷等。

地形和地下形态也属于流体性地质构造,如地下水储存空间、地下河流、地下湖泊等。

- 1 -。

沉积岩形成的过程

其次,搬运与沉积是沉积岩形成的第二步。

搬运是指沉积物从源地搬

运到沉积地的过程。

这个过程中,水、冰、风和重力是主要的搬运介质。

例如,河流和冰川会把沉积物搬运到远离源地的地方。

而风会携带轻质的

颗粒,如沙子和尘埃。

当沉积物到达沉积地后,会受到介质的沉降和堆积

作用,沉积在一个地方形成沉积层。

第三,堆积与压实是沉积岩形成的重要步骤。

在沉积层不断堆积过程中,上方的沉积物会对下方的沉积物施加一定的压力,逐渐增加沉积物层

的厚度。

这个过程被称为堆积与压实。

堆积与压实过程中,沉积物会发生

物理和化学变化。

物理变化包括沉积物颗粒的排列和碎屑的固结,而化学

变化包括溶解和重新沉积以及成岩流体的交换等。

第四,再结晶与固结是沉积岩形成的重要过程。

随着时间的推移,沉

积物中的矿物质会发生再结晶作用,即原有的矿物质重新结晶形成新的晶体。

再结晶作用有时候会导致沉积岩的颗粒变得坚硬和致密。

固结是指沉

积物在再结晶过程中,产生了一定的内应力,使沉积物层逐渐变得坚固。

最后,变质与变质是沉积岩形成的最后一个重要过程。

变质是指沉积

岩在高温和高压的条件下发生物质和结构的变化。

当沉积岩被埋在地下深

处时,会受到大地构造运动的影响,导致温度和压力上升。

在这种条件下,沉积岩经历变质过程,矿物质重新结晶形成新的矿物质,沉积岩的结构和

组成发生了变化,形成了变质岩。

变质岩具有较高的硬度和密度,与沉积

岩有着很大的差异。

地质学知识:地表地貌形成的机制与演化地表地貌是地球表面的地形和地貌特征,包括山脉、河流、湖泊、海洋、平原、漠区等。

这些地形和地貌特征是由自然因素和人类活动共同作用形成的。

本文将介绍地表地貌形成的机制与演化过程。

地表地貌形成的主要机制有四种:构造作用、风化侵蚀、沉积作用和冰川作用。

这些机制的作用方式不同,但它们都是在时间和空间上相互转化和影响的。

下面我们将逐一介绍它们。

构造作用是指地球表层变形和运动所引起的地貌变化。

例如,地震、火山喷发、板块运动等地质过程都会引起构造作用。

这些过程会改变地球表层的形态,形成山脉、山谷等地形地貌。

例如,在地震和火山喷发造成的地形地貌中,可以看到山体崩塌、地震断层和熔岩流等构造作用的形象。

这些地貌特征是由地壳构造变化导致的。

风化侵蚀是地表岩石、土壤等物质在长时间外力作用下发生分解、磨蚀、溶解等现象。

例如,降雨、风力、水流等自然力量都会对地表岩石和土壤产生风化侵蚀作用。

这些现象会形成峡谷、洼地、峰丘等地貌。

人工土地利用和建设活动也会加速风化侵蚀的速度,造成土地沙漠化和生态遭受损失。

因此,风化侵蚀是全球生态危机的一个重要且急迫的问题。

沉积作用是指河流、湖泊、海洋等水体的运动、沉淀、侵蚀等作用。

这些过程会将泥沙、矿物、碎屑等物质从地形高处携带到低处沉积,形成千姿百态的地貌形态。

例如,河流、湖泊的流动、冲刷和淤积,会形成河谷、湖泊、河滨地带等地貌形态。

海洋的海底地形、珊瑚礁、滩涂等也是沉积作用的产物。

通过对沉积物的观察与分析,我们可以了解地球生态系统的发展历程以及地球历史上的气候变化等重要信息。

冰川作用是指冰川的流动、融化和冰碛作用所造成的地貌变化。

冰川高山冰川是寒冷区域中的冰体积,由于水的凝固形成,而且受到大地作用夹层的影响,形成了自己的地学特征。

冰体积在不停地变化,冰融化有时也比积攒更加迅速。

在这个过程中,岩石和土壤都会被冰川侵蚀,形成坑谷和山丘。

冰川作用可以改变地球表层的形态,形成火山、峡谷等地貌特征。

沉积岩是由风化的碎屑物和溶解的物质经过搬运作用、沉积作用和成岩作用而形成的。

形成过程受到地理环境和大地构造格局的制约。

1形成过程

裸露在地表的岩石,会受到地球外部圈层中多种因素的影响,比如温度、光照、流水、大气、生物等因素的破坏作用,导致岩石的理化性质发生变化,这个过程我们称为风化作用。

风化作用的进行,又加剧了风力、流水的侵蚀作用的加剧,最终使得大块的岩石变成小块的岩石,最终变成粉末状的风化产物。

这些风化产物在流水和风力等外力作用下,被搬运到其他地方,由于速度减弱而沉积下来,最终由于沉积物越堆越多,固结成岩形成沉积岩。

2特征

(一)矿物特征由于沉积岩形成于地表,因此其组成矿物必须能够适应常温、常压的环境,都是稳定的矿物,常见矿物有石英、长石、白云母、方解石、白云石以及粘土矿物、绿泥石等。

与岩浆岩的组成矿物明显不同,几乎见不到橄榄石、辉石、角闪石矿物。

(二)结构特征所谓的结构,指的是组成沉积岩的岩石颗粒的性质、大小、形态及其相互关系。

(三)构造特征沉积岩的构造是指沉积岩的各个组成部分之间的空间分布和排列方式,它是沉积物在沉积期至沉积后期通过物理作用、化学作用和生物作用形成的。

沉积期形成的构造叫原生构造;沉积物在没有完全固结前形成的构造为同生构造;在固结成岩期形成的构造为后生构造。

沉积岩的构造类型很多,由于辽河油区获取的是以孔位

为单位的岩心资料,所以见到的构造不是十分全面,主要为原生构造,常见的为层理构造,因此本书研究的只是层理构造及特殊构造,如化石构造等。