第15课十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 格式:pptx

- 大小:3.82 MB

- 文档页数:24

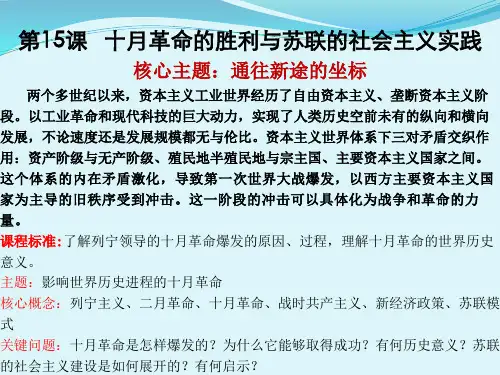

第15课十月革命的胜利与苏联的社会主义实践课标导航课程标准课标解读1.了解列宁领导的十月革命爆发的原因、过程。

2.理解十月革命的世界历史意义。

1.结合列宁主义的形成过程,从“唯物史观”角度认识列宁主义形成的历史必然性和深远意义。

2.从“时空观念”角度理清俄国十月革命的基本历程,从中概括十月革命的特点和伟大意义。

3.了解从“战时共产主义政策”“新经济政策”到“苏联模式”的演进,从“史料实证”角度认识苏俄向社会主义过渡的曲折性和渐进性,并运用“唯物史观”评价苏联模式。

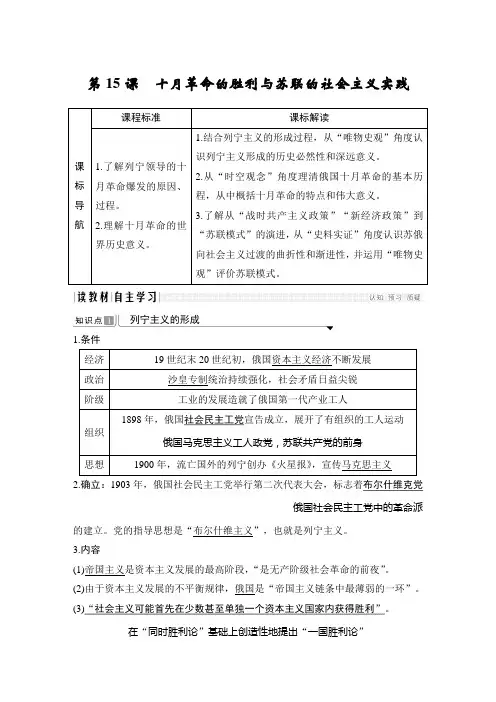

列宁主义的形成1.条件经济19世纪末20世纪初,俄国资本主义经济不断发展政治沙皇专制统治持续强化,社会矛盾日益尖锐阶级工业的发展造就了俄国第一代产业工人组织1898年,俄国社会民主工党宣告成立,展开了有组织的工人运动俄国马克思主义工人政党,苏联共产党的前身思想1900年,流亡国外的列宁创办《火星报》,宣传马克思主义2.确立:1903年,俄国社会民主工党举行第二次代表大会,标志着布尔什维克党俄国社会民主工党中的革命派的建立。

党的指导思想是“布尔什维主义”,也就是列宁主义。

3.内容(1)帝国主义是资本主义发展的最高阶段,“是无产阶级社会革命的前夜”。

(2)由于资本主义发展的不平衡规律,俄国是“帝国主义链条中最薄弱的一环”。

(3)“社会主义可能首先在少数甚至单独一个资本主义国家内获得胜利”。

在“同时胜利论”基础上创造性地提出“一国胜利论”(4)工人阶级要以暴力推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政。

4.意义(1)列宁深刻洞悉帝国主义时代资本主义发展的新特征,把马克思主义基本原理与俄国革命具体实际结合起来,形成了列宁主义。

(2)创造性地提出社会主义可能在一国或数国首先取得胜利等一系列社会主义革命和社会主义建设理论。

(3)为帝国主义时代的无产阶级革命提供了强大思想武器。

十月革命的胜利1.背景(1)两个政权并存:二月革命胜利后,彼得格勒工兵代表苏维埃的领导人将政权交结束沙皇专制的资产阶级民主革命给临时政府,资产阶级临时政府继续进行帝国主义战争,并镇压人民的反抗。

第15课十月革命的胜利与苏联的社会主义实践教科书分析与教学建议一、重点和难点1.重点俄国十月革命的爆发和意义。

2.难点苏联建设社会主义的探索和实践。

二、内容分析及教学建议1.本课立意通过本课教学使学生了解俄国十月革命的时代背景,理解社会主义从理论到实践的飞跃对20世纪世界历史的重大影响。

2.子目间逻辑关系本课包括三个子目:“列宁主义的形成”“十月革命的胜利”“苏联建设社会主义的实践”。

三个子目有两层逻辑关系:一是理论与实践,即列宁主义与俄国无产阶级革命的关系;二是革命与建设,即十月革命的胜利与苏联建设社会主义实践的关系。

3.内容取舍的考虑第一子目是高中历史教科书新增的内容,除历史知识外,还涉及“列宁主义”的理论概念,旨在深化学生对十月革命的主观条件和时代背景的理解。

第二子目是本课的重点,突出二月革命至十月革命进程中的重要历史环节,并专设一段概括十月革命的世界历史意义。

第三子目涉及的历史知识比较多,对苏联社会主义建设模式形成的历史条件、成就和问题都有适当的表述。

考虑到第二子目、第三子目的内容与初中历史教科书有一定的重合,建议采用简略叙述历史过程、突出重点内容、加强理论分析的方式处理。

4.关键内容表述的说明第一,对列宁主义的时代特征和主要理论贡献作简要说明。

本课第一子目“列宁主义的形成”是初中历史教科书没有的内容,涉及马克思主义理论发展史的重要概念,需要给学生作必要的讲解。

同时,要注意历史教学的特点,把列宁主义的形成放在19世纪末20世纪初的历史背景下,以及俄国社会发展的历史条件下进行讲述,让学生在具体的历史时空中认识列宁主义的时代特征和理论贡献。

在这一子目的教学中,应着重把握两个环节:(1)19世纪末20世纪初的世界历史时代和俄国所处的历史发展阶段。

关于世界历史时代,本单元的导言和第14课第一子目已经作了说明,可以在导人本课时重温上一课的相关内容,并联系本课内容,让学生理解“列宁主义是帝国主义和无产阶级革命时代的马克思主义”。

第15课十月革命的胜利与苏联的社会主义实践【教案】【课程标准】了解列宁领导的十月革命爆发的原因、过程,理解十月革命的世界意义。

了解苏俄社会主义建设的实践过程认识其历史影响。

【教材分析】《十月革命的胜利与苏联的社会主义实践》是部编高中历史新教材《中外历史纲要》下册第七单元《世界大战、十月革命与国际秩序的演变》中的第二篇课文,这一时期的世界格局急剧变化,十月革命是第一次世界大战的“果”,又是战后世界格局变化的“因”,其社会主义实践对后来的资本主义、社会主义国家的经济建设都具有重大影响。

在单元专题中,上承《第一次世界大战和战后格局》,下启《亚非拉民族民主运动的高涨》。

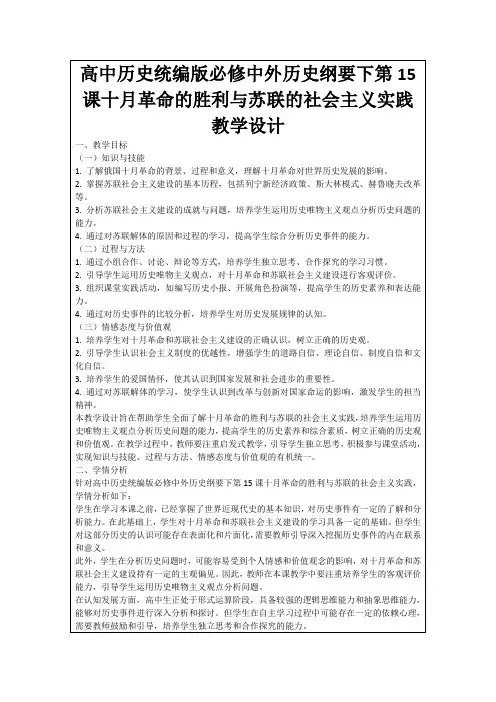

【教学目标】唯物史观:通过分析列宁主义形成的历史条件和俄国十月革命的历史背景,培养学生用历史唯物主义和辩证唯物主义分析历史问题的能力。

时空观念:通过绘制时间轴,认识十月革命与苏联的社会主义建设实践所处的特定时空环境,抓住其特定时空背景和阶段特征。

史料实证:通过历史资料提出问题,列表比较战时共产主义、新经济政策、苏联模式,培养有效解读材料、自主分析归纳知识的能力。

和历史解释家国情怀:通过学习认识世界上第一个社会主义国家的建立对俄国和世界的历史意义,联系中国的改革开放,认识社会主义制度的优越性,坚定改革开放。

【学情分析】该课的教学对象是高一年级下学期的学生。

通过三年的初中历史课的学习,已经具备了一定的历史知识基础,初步掌握了历史学习的方法,也具备了一定的解决历史问题的能力,但是由于缺乏比较系统的世界近代史的知识体系,再加上这节课所涉及的时间跨度比较大,这给本节课的学习带来一定的难度。

由于学生在初中已经简单学过相关知识点,再加上近代中国一直在贯彻以俄为师的原则,学生对这一部分的内容有所了解,因此本课的教学内容应该充分利用学生的已有知识经验,突出重难点,以达到以点带面的效果。

在教学方法上,采用直观再现历史的教学方法,通过呈现丰富视频图文资料,让学生体会和感悟到十月革命的伟大历史意义,从而坚定社会主义信念,在充分形成感性认识的基础上,完成本节课的教学目标。

第十五课打破与开创:十月革命的胜利与苏联的社会主义实践教学设计主备人:吕淑珊课题:第十五课十月革命的胜利与苏联的社会主义实践课型:新授课课时:1课时课标要求:了解列宁领导的十月革命爆发的原因、过程,理解十月革命的世界历史意义。

教学重点:十月革命的原因和意义。

教学难点:苏联社会主义建设的成就和问题。

教学目标:1、学生了解十月革命的原因、意义。

2、苏联社会主义实践的内容、经验教训。

教学指导思想:以列宁的一生贯穿全篇,以打破与开创为为主题,讲授第一个社会主义国家建立的过程及影响以及建立社会主义国家之后的实践。

利用文献史料,视频资源等进行教学,丰富教学内容,培养学生的历史核心素养——史料实证。

运用比较法,有利于学生记忆。

强(二)俄国十月革命的背景材料一:19世纪末20世纪初,俄国进入了帝国主义阶段。

……俄国是小农经济占优势的国家,农业人口占全国人口的4/5,无产阶级在全国人口中占少数,工业产值占国民经济总产值的42.1%。

1913年俄国的钢产量只及美国的1/11,德国的1/8;石油产量只及美国的27.1%;俄国的人均收入只及美国的1/7,英国的1/5,法国的1/4。

——王斯德主编《世界近代史》材料二:在俄国统治阶级眼里,农民阶级是畜生,必须施以恫吓、束缚和监视。

1861年获得解放后,繁重的捐税,高额的地租政府两个政权并存的局面。

(3)性质:资产阶级民主革命。

(转变)2.四月提纲指方向:(1)时间:1917.4(2)背景:①二月革命后出现两个政权并存的局面;②广大人民群众迫切要求早日实现和平,但临时政府却继续进行帝国主义战争。

(3)内容:①从资产阶级民主革命转变为无产阶级社会主义革命任务;②“全部政权归苏维埃”;③争取和平夺权。

(4)意义:指明了革命的发展道路方向。

(引爆)3.七月事件抛幻想:(1)时间:1917.7(2)概况:俄军惨败→彼得格勒工人士兵示威游行→临时政府镇压。

(3)结果:两个政权并存局面结束(全部——《世界现代史》材料六:苏联仅用几十年时间走完了西方国家上百年才能走完的工业化过程,开创了一种不同于资本主义现代化的社会主义现代化新模式,开辟出一条社会主义发展的道路。