地图的基本要素

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:6

地图要素特征概括地图特征是地图的基本要素,主要分为形状特征、大小特征、颜色特征、结构特征和位置特征五类。

其中,形状特征是指在一定范围内描述地理要素外部形状特征的参数,形状特征可以分为点、线、现象圈以及面。

点是指在地图上画出一个表示某种要素、物理或社会现象的特定位置,线是指在地图上画出一条形成物理、社会现象或其他要素在地球表面上的两个点之间的连续曲线,现象圈是指在地图上画出地球表面的一个范围,用来表示某一空间现象的范围;面是指地图上描述某一物理或社会现象的范围。

大小特征是指地图特征的空间范围大小,它的量纲是面积,可分为大小和对比面积两种,即大小可以表示某种要素和其它要素的大小比较,而对比面积则可以表示地理空间范围,如距离、陆地、湖泊、海洋、河流等要素的大小与形状。

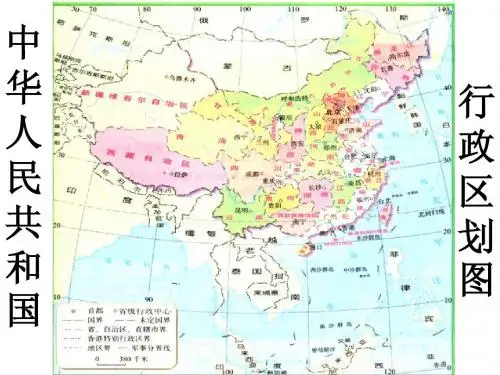

颜色特征是指地图特征的颜色,又可称为色彩特征,它在一般的地图上可以体现出地理空间中的色彩对比、映射关系等特征。

除了可以用于表达地理要素类型的分布、变化规律等外,颜色特征还可以用于表示大小特征、结构特征和位置特征。

结构特征是指由地理要素构成的空间结构性特征,通过研究地理要素的分布实现空间结构性特征,可以较好地揭示地理要素之间的相互关系及地理要素在空间上的分布特征。

主要有现象范围、均匀性、连续性和集聚性四种特征,即现象的范围是指地图上的某一空间现象的范围,其均匀性指的是地理要素在空间上的分布是否均匀,其连续性是指空间上的地理要素是否连续,其集聚性指的是地理要素在空间上的分布是否集中。

位置特征是指特定地理要素以及其他地球表面某一空间现象的空间位置,有关地图位置的表达有相对性位置、绝对性位置和相对性分布三类,相对性位置是指一个特定地理要素的位置关系,可以指定一定的范围与其他要素之间的相对位置关系;绝对位置指的是一个要素或现象的绝对位置,如其经度、纬度等;相对性分布是指一般地理要素之间的相对位置关系,即地理要素相互之间的分布,以及一个要素在空间上的某种偏移,如视频影像等。

地图三要素有哪些?有关地图的作用学习不能三天打鱼两天晒网,需要持续坚持,才能受益良多,想要了解地图三要素有哪些的小伙伴快来看看吧!下面由小编为你精心准备了“地图三要素有哪些?有关地图的作用”,持续关注本站将可以持续获取更多的考试资讯!地图三要素有哪些?构成地图的基本内容,叫做地图要素。

它包括数学要素、地理要素和整饰要素(亦称辅助要素),所以又通称地图“三要素”。

(1)数学要素,指构成地图的数学基础。

例如地图投影、比例尺、控制点、坐标网、高程系、地图分幅等。

这些内容是决定地图图幅范围、位置,以及控制其它内容的基础。

它保证地图的精确性,作为在图上量取点位、高程、长度、面积的可靠依据,在大范围内保证多幅图的拼接使用。

数学要素,对军事和经济建设都是不可缺少的内容。

(2)地理要素,是指地图上表示的具有地理位置、分布特点的自然现象和社会现象。

因此,又可分为自然要素(如水文、地貌、土质、植被)和社会经济要素(如居民地、交通线、行政境界等)。

(3)整饰要素,主要指便于读图和用图的某些内容。

例如:图名、图号、图例和地图资料说明,以及图内各种文字、数字注记等。

地图的作用地图具有以多种方式表达现实世界的独特功能。

地图可以识别在某一位置上有什么东西。

在地图上,指向图上任何位置,都能够知道这个地方或对象的名字以及其它相关的属性信息。

地图可以标明你所处的位置。

如果你的地图可以实时地输入全球定位系统(GPS)的数据,你就能看到你在哪里、以多快的速度在旅行并且你的旅途目的地在何方。

地图可以让你识别用其它方式不能体现的空间分布、关系和趋势。

人口统计学家通过比较过去编制的城区地图和现在的城区地图,可以支持公共决策。

流行病学家通过把罕见疾病爆发地点与周围环境因素相关联便可以找出可能的病因。

地图可以将不同来源的数据集成到同一地理参考坐标系中。

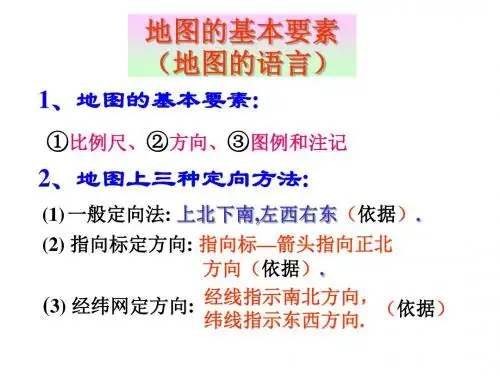

三、地图一、地图三要素:比例尺、方向、图例和注记1、比例尺:也叫缩尺比例尺=图上距离/实际距离1比例尺的大小与地图的详略:在同样的图幅上:比例尺越大,地图上所表示的实际范围越小,但表示的内容越详细,精确度越高;比例尺越小,则表示的范围越大,内容越简单,精确度越低;规律:大范围的地区多选用较小的比例尺地图;如世界政区图、中国政区图等;小范围的地区多选用较大的比例尺地图;如平面图、军事图、旅游图等;2比例尺的缩放:比例尺放大:用原比例尺放大到的倍数; 例如将1/10000的比例尺放大1倍,即比例尺放大到2倍,放大后的比例尺是1/5000,比例尺变大;缩放后图幅面积的变化:比例尺放大后的图幅面积=放大到的倍数之平方;如将比例尺放大到原图的2倍,则放大后图幅面积是原来的4倍;2.方向:1在有经纬网的地图上判读:经线指示南北,纬线指示东西;2在有指向标的图上判读:指向标指示北方;3在没有任何标记得图上判读:遵循“上北下南,左西右东”;3.图例和注记二、地图的种类一等值线图等值线图包括等高线图、等深线图、等温线图、等降水量线图等;以等高线图为例;1、等高线地形图的判读1基本概念a.海拔高度也即绝对高对:某个地点高出海平面的垂直距离,我国的海拔是高出黄海海平面的距离;b.相对高度:两个任意地点的绝对高度之差,是一个相对概念;c.等高线:把海拔相同的各点连成的线;等高线除陡崖外都不能交叉;d.等高距:地图上相邻等高线之间的垂直距离;同一幅地图中,等高距都相同;2地形类型及其等高线平原:海拔200米以下,等高线稀疏,广阔平坦的地形;丘陵:海拔500米以下,相对高度小于100米;山地:海拔500米以上,相对高度大于100米,等高线密集;高原:海拔高度大,相对高度小,等高线在边缘十分密集,而顶部明显稀疏;盆地:中间低、四周高的地形;3等高线与坡度之间的关系同一幅图中,等高线越密集,坡度越大;等高线越稀疏,坡度越小;例如读华北基地地形图图1,据图判断①②③④四条坡面线的坡度比较A.①<③B.①<②C.①>②D.③=④有时候图上看不出密集与稀疏时,可根据坡度=垂直相对高度/水平距离来决定;4常见地形等高线的形状特征a.山顶:等高线闭合,且数值从中心向四周逐渐降低b.盆地或洼地:等高线闭合,且数值从中心向四周逐渐升高注意:示坡线是垂直于等高线的短线,指示斜坡降低的方向;示坡线通常绘在沿山脊及山谷线的方向上,它总是指向海拔较低的方向,有时也叫做降坡线;通过识坡线区别山地和盆地;c.鞍部:两个山顶中间的低地,形似马鞍d.山谷和山脊:等高线弯曲时,凸高为谷,凸低为脊e. 陡崖:几条不同高度的等高线相交在一起的地方;陡崖相对高度计算方法:n-1d ≤ΔH<n+1dn 表示相交的等高线的条数,d 表示等高距例:如图所示 崖顶的海拔:250 ≤ H < 300崖底的海拔: 100 < H ≤ 150陡崖的相对高度: 100 ≤ H < 2002、地形剖面图由等高线地形图为基础转绘而成的,能更直观地表示地面上沿某一方向地势的起伏和坡度的陡缓;1地形剖面图的画法步骤简介2地形剖面图判读方法: a.识别地形剖面图的水平、垂直比例大小; A.确定水平和垂直比例尺B.确定基线高程C.作基线的平行线D.量出交点的距离并标出并做基线垂线;b.根据题目条件和图像形态或区域位置信息,判断经纬度位置;c.与相关的分布图、特征示意图的知识进行联系,分析作答;例如:读沿我国北回归线所作的剖面图,回答1下列对该地区的叙述,正确的是A.a地区的水能、铁矿及太阳能资源丰富B.a、b两处是我国重要的油菜、天然橡胶、甘蔗等经济作物的生产基地C.c所在的山脉蕴藏丰富的金、铜等金属矿D.b 处是我国少数民族居住最集中的地区220世纪90年代以来,新修建的穿过该剖面的铁路线是①焦柳线②南昆线③京九线④京广线A.③B.①③C.②④D.②③3、等高线地形图的应用1水电站建设大坝:选址在峡谷处;水库:选址在盆地处;关键点:大坝建设后,应和有关等高线形成闭合的区域作为库区范围;1、下图中干流的流向____________________;2、河流上流段四大支流画法错误的是:;理由是 ;3、该地拟建一水库请选出大坝的坝址;AB两个村庄需要搬迁的是 ;2交通干线的建设一般要求与等高线平行好处:坡度缓,工程难度小,而且安全3与河流的关系:河流一般发育在山谷地形处,山脊一般是河流的分水岭4通视情况:人的视线为一直线,要求在视线以上无地形障碍;方法:将两点连成直线作为剖面线,先作地势高低起伏的简单判断,再以地形剖面图示意,可作精确判断;例如:EFG三个地点中,能目测到公路上经过H处车辆的是___;4、分层设色地形图陆地上海拔从高到低依次为上褐色、浅褐色、浅绿色、绿色,海洋部分按深度的增加由浅到深的蓝色;课后训练:1.若下列四幅地图图幅面积相同,那么比例尺最大的是A.亚洲政区图B.中国政区图C.江苏省政区图D.学校平面图读下图,四图等高距相等,回答2-4题:2.四幅图中坡度最陡的是:A、甲B、乙C、丙D、丁3.关于四图的描述正确的是:A、四幅图的地势均为东北高西南低B、反映的区域面积甲图最大C、反映实际地形最详细的是丁D、甲图的比例尺是丙图的3倍4.若把四图反映地区用同一比例尺绘图,则图幅面积从大到小排列正确的是:A、甲乙丙丁B、丙甲乙丁C、丁乙甲丙D、丙丁甲乙5.读图中虚线或字母表示的地形部位,下列选项中,地形部位名称排序与图序相符的是A.①山脊②山谷③鞍部④山顶B. ①山谷②山谷③山顶④鞍部C.①山谷②山脊③山顶④鞍部D. ①山脊②山脊③山顶④鞍部该图是我国某区水系和铁路分布图;读图回答;6.该地区铁路线分布的共同特点是基本上A.沿山谷延伸B.沿山脊延伸C.沿等高线延伸D.沿经纬线延伸7.下列叙述正确的是:A、不论何处的绝对高度永远大于相对高度B、在地图上山地的标高均为相对高度C、在分层设色地形图上,褐色比黄色代表的高度要高D、注记就是地图上的符号,可以表示山脉、河流、城市等读下面“某地区等高线示意图”,完成8-9小题;8.图中a、b、c、d四点中,可能形成小溪的是:A.a B.b C.c D.d9.图中MN、XY的交点,在剖面图上对应的点是:A.①③ B.②④ C.①④ D.②③初中地图三要素练习题1、在比例尺为“1厘米代表实地距离1000千米”的东西半球地图上;赤道的长度应该是下列中的A、20厘米B、40厘米C、80厘米D、10厘米2、实际距离为1200千米,图上距离为20厘米,该图的比例尺为A、1:6000000B、1:600000C、1:D、1:120003、在表示同一地区的四幅图中,当图幅不变时,表示内容最详细的一幅是A、1:B、1:1000000C、1:100000D、1:100004、在一张边长为104cm的白纸上绘制中国政区图,边上各留2cm的边框,问下列比例尺中最合适的是:A.1:5000000 B.1:5700000C.1:6000000 D.1:53000005、周长40厘米,宽为30厘米的图纸绘制下列国家政区图,比例尺最大的是A.澳大利亚B.日本C.法国D.新加坡6、、某幅地图的比例尺是1:8000000,若比例尺缩小到原比例尺的一半,缩小后的地图比例尺是A、1:4000000B、1:C、地图上1厘米代表实距20米D、1:甲、乙两图为世界着名的三角洲图;读图回答7~8题;7.图甲中河流三角洲位于乙图中河流三角洲的A.东南 B.西南C.东北 D.西北8.甲乙两图所采用的比例尺A.甲大于乙 B.乙大于甲C.甲乙相同 D.无法判断某校地理兴趣小组的同学制作了一个地球仪,在该地球仪上量得赤道的长度为80厘米;据此回答9~10题;9.该地球仪的比例尺约为A.一百万分之一B.一千万分之一C.五百万分之一D.五千万分之一10.在此地球仪上北极点到赤道的球面距离约为A.20厘米B.40厘米C.60厘米D.80厘米10、读图判断图中A地在B地的什么方向A.正南方向B.正北方向C.正西北方向D.东南方向11、读图2-1-7中甲、乙两图,回答下列问题:1甲岛在乙岛的方向,乙岛在哪个半球:、;2 图的比例尺大, 图的实际面积大;3甲岛南北两端图上距离是3.2厘米,乙岛南北两端图上距离是3.4厘米,两岛南北距离相差千米;读下图,回答12~13题;12.图中四地位于北京116°E、40°N的东南方向,且经度间距离较近的是A.①B.②C.③D.④13.在四幅图中斜线所表示的经纬线方格内,面积最大的是A.①所在方格B.②所在方格C.③所在方格D.④所在方格。

《地图基本要素》地图三要素解析《地图基本要素——地图三要素解析》当我们打开一张地图,无论是纸质的还是电子的,都能从中获取大量的信息。

而这些信息能够清晰准确地传达给我们,离不开地图的三个基本要素:方向、比例尺和图例。

首先,让我们来聊聊方向。

方向在地图中起着至关重要的作用,它就像是为我们指引道路的明灯。

如果没有明确的方向指示,我们很可能在地图中迷失,无法准确找到目的地。

在地图上,通常有三种表示方向的方法。

第一种是一般定向法,即上北下南,左西右东。

这是最常见也是最基础的方向表示方法,适用于大多数简单的地图。

比如城市地图、景区地图等,我们可以很直观地根据这个规则来判断各个地点的相对位置。

第二种是指向标定向法。

在一些较为复杂或者特殊的地图上,会有一个专门的指向标来指示方向。

指向标的箭头通常指向北方,然后我们就可以根据这个指向标来确定其他方向。

这种方法在一些山地地图、越野地图中比较常见,能够更精准地为特定活动提供方向指引。

第三种是经纬网定向法。

这是一种在全球范围内都适用的精确定向方法。

经线指示南北方向,纬线指示东西方向。

通过经线和纬线的交织,我们可以准确地确定地球上任何一个地点的位置和方向。

比如在航海、航空等领域,经纬网定向法是不可或缺的。

方向的准确表示对于地图的使用者来说意义重大。

比如,当我们计划一次旅行,要从一个城市前往另一个城市,如果地图上的方向指示错误,我们可能会南辕北辙,浪费大量的时间和精力。

在军事行动中,方向的准确性更是关乎生死存亡。

接下来,我们说一说比例尺。

比例尺可以理解为地图上的距离与实际地面距离的比例关系。

它就像是地图的一把“尺子”,让我们能够知道地图上的距离在现实中到底有多远。

比例尺通常以分数或比例的形式表示,比如 1:10000 或者 1/10000。

这意味着地图上的 1 厘米代表实际地面上的 10000 厘米,也就是 100 米。

比例尺越大,地图所表示的范围越小,但内容越详细;比例尺越小,地图所表示的范围越大,但内容相对简略。

地图的基本要素

地图要素是构成地图的基本内容,分为数学要素、地理要素和辅助要素。

地理要素是指地图内容,包括自然地理要素与社会经济要素。

辅助要素是有利于读图、用图方面的内容,如图名、图号、图例、略图、插图、接合表、地图资料、编绘说明等。

不同类型的地图,其地图要素的组成也各异。

构成地图内容的数学要素、地理与人文要素和辅助要素之总称。

图形要素:

是地图根据制图的要求所表达的内容。

包括注记、地学基础。

数学要素:

用来确定地学要素的空间相关位置,起着地图内容“骨架”的要素。

辅助要素:

说明地图编制状况及为方便地图应用所必须提供的内容。

补充说明:

以地图、统计图表、剖面图、照片、文字等形式,对主题图在内容与形式上的补充。

可根据需要配置在主要图面的适当位置。

《地图的基本要素》

一、教材分析:

《地图》是七年级地理第一章第三节的内容,这一节内容分为二课时,第一课时是地图的基本的要素,第二课时是地形图的判读。

地图是一种信息的载体,也是信息的传递工具,在生产生活中有着极广泛的用途。

掌握地图的基本知识,学会使用地图的基本技能,是学生应具备的最基本的科学素质。

从教材结构上看,本节课既是前面所学知识的延伸,又为下面学习等高线地形图奠定基础,具有承上启下的作用,因此,本节课是教材的重点。

二、教学目标:

根据新课程标准的要求和学生的知识基础及认知能力,我确定本节课的教学目标为以下三个方面:

知识与技能目标:

①初步了解地图上的比例尺,方向,图例和注记等基础知识。

②学会运用比例尺计算,以及在地图上辩认方向。

过程与主法目标:

通过读图、绘图、计算等实践活动,使学生初步学会辨别方向,查找地理事物,用比例尺量算两地间的距离,帮助学生初步建立地图的空间概念。

情感态度与价值观目标:

通过教学活动的设计,把复杂的问题简单化,激发学生学习科学知识的热情,培养学生自主探究的意识和合作学习的精神。

三、教学重、难点的确立及依据:

教学重点:

本节课的核心是让学生学会应用地图中的基本要素解决实际问题,因此地图三要素是本课的重点。

教学难点:

由于七年级学生的知识储备不足,空间想象能力相对较差,故确定比例尺的运用和在有经纬网的地图中辨别方向为教学难点。

四、教学和学法:

本节课主要以学生“自主—探究式,”“启发式”教学方法及师生互动,生生合作的方法为主,最终达到新课标要求学生自主学习,合合作学习和探究性学习的目标。

在教学手段上,充分发挥多媒体课件的作用,把多媒体信息如文字、图像等有机集成并显示在屏幕上,以强化教学的直观性,帮助学生理解记忆,提高课堂教学效率。

五、教具准备:各式地图(学生每人自带)、直尺、米尺、地球仪。

六、教学过程设计

1、创设情境,引入新课

先让学生猜一个谜语:“高山不见一寸土,平地不见半亩田,五湖四海没有水,世界各国在眼前。

”或“容纳千山万水,胸怀五湖四海,藏下中外各城,浑身绚丽多彩”,学生猜地球仪或地图。

再设问:假如你到一个陌生的城市去旅游,在没有导游的情况下,为了不迷路,你最渴望得到的是什么?为什么?让学生比较地球仪和地图的优缺点。

这样引入新课的目的是从生活的实际出发,激发学生求知的积极性,使学生能够迅速进入教师设计的问题情景。

2、新课教学

关于图例和注记的教学,主要是训练学生认识图例。

我设置了一个小组竞赛的活动,我先让学生阅读教材中常见的图例,然后我用课件展示一些图例让学生说出图例所表示的地理事物,这样既可以引导学生记忆,又可以激发学生的学习兴趣,活跃课堂气氛。

关于地图方向的教学,重点在于训练学生在地图上辨别方向的技能。

创设情境:播放视频《“桑美”台风的威力》,观察“桑美”的台风路径图。

思考:(1)、台风现在位于福建的哪个方向?

(2)、未来台风将向哪个方向移动?

引出在有经纬网的地图上如何辨别方向。

(课件展示)复习:前面学过的与经纬线有关的知识。

学生讨论:回答思考题。

在有经纬网的地图上判断方向是本节的一个重难点,这一部分教学通过典型实例分析,在学中练,在练中学。

并且采取学生讨论和团结协作的方法。

课件展示:有指向标的地图和既无指向标又无经纬网的地图各一幅。

思考:

如果无经纬网,只有方向标的地图上如何辨别方向?

既无经纬网也无方向标的地图,如何辨方向呢?

让学生自己通过团结协作完成二道辨别方向的练习,掌握知识点,并把知识点落到实处,培养学生的识图,用图的能力,通过讨论,让学生学会如何判断不同类型地图上的方向。

设疑:无论哪种地图,在实际应用时都应手持地图,面朝北、背南,这样地图上的方向就与实际方向一致了,可问题是:假如我们到了一个陌生的地方或者在野外,找不到“北”了怎么办?怎样才能走出困境?谁有在野外辨别方向的经验。

在这里我设计了学生抢答的探究活动,来激发学生学习的积极性,活跃课堂气氛。

(课件展示):野外辨别方向的图片。

关于比例尺的教学

创设情境:播放视频《青藏铁路介绍》

问:青藏铁路二期工程全长1142公里,为什么在地图上却只有这么短的一段距离?

学生讨论回答:引出比例尺。

创设该情境,目的是吸引学生,将学生的注意力集中起来。

课堂活动:请两位同学上来,用米尺测量出教室的长和宽,同学

按比例缩小画在纸上,画出教室的平面图,教师巡视每个学生在作图的过程中,有的用文字表示,还有的用数字表示。

课件展示比例尺的三种表现形式,强调比例尺使用时要注意的事项,如数字式比例尺表示的是图上距离与实际距离的倍数关系,使用时两者单位要一致,线段式比例尺须注明数值和单位。

比例尺这部分内字是本节课的第二个重难点,虽然学生已经在社会中学过比例尺,但是,对于比例尺中各项具体表示的内容很容易混淆,让学生自己动手测量、绘图,可以加深对比例尺定义的理解,故而,采用活动教学,通过活动中发现问题,再讨论分析问题,最后由学生解决问题,体现学生的主体地位。

课堂练习:三种比例尺表示方法间的换算。

提问:教室一样大,为何画出的图却有大有小?

小组讨论:因为比例尺有大有小?

课件展示:北京市政区图和中国政区图。

探究活动::在图幅相同的情况下进行比较,从而得出比例尺大小的判别与地图内容详略,范围大小的关系:

以上教学通过用直观形象的地图来比较,不仅仅易于让空间观念不强的初一学生易于接受,他们还能体验到自主学习,合作学习成功的喜悦,大大提高学习兴趣

活动:看书本上的中国政区图,让学生测量香港到北京的图上直线距离,并计算实际距离。

浙江位于北京的什么方向?

目的是联系实际,在应用中学会使用地图的一般方法。

3、当堂达标检测题:

⑴.下列比例尺中最大的是( )

A、1:100

B、1:500

C、1:1000

D、1:5000

⑵.甲、乙两人从赤道出发,甲向北行,乙向东行,如果两人前进的方向不变,将会出现的情况是()

A.甲、乙两人都能回到出发点

B.乙能回到出发点,甲则不能

C.甲能回到出发点,乙则不能

D.甲、乙两人都不能回到出发点

⑶.图幅相同的甲乙两幅地图,甲图中图上1厘米代表实地距离30千米,乙图的比例尺是1:300000,下列说法正确的是()

A.甲图表示的地区范围较大

B.甲图比例尺大

C.乙图所表示的内容更简略

D.乙图比例尺较小

⑷.某中学(长200米、宽150米)的校长请你画一张地理课本大小的该校平面图,你认为下列比例尺较合适的是()

A. 图上1厘米代表实地距离100千米

B. 1/100000

C. 1/1000000

D. 1:1000

⑸.在1:500000的地图上,实地距离为20千米的两城市在图上的距离是()

A.5厘米

B.4厘米

C.3厘米

D.2厘米

⑹.如果你面向北站立,那么你右手所指的方向是()

A.南方

B.北方

C.东方

D.西方

4、课堂小结,让学生总结这节课的收获并回答下列问题:

⑴,地图的基本要素包括:____________, ____________,和

____________。

⑵,在地图上判断方向的一般规律是:_____________________。

⑶,根据经纬线判断方向为:经线指示________方向,纬线指示_____方向。

⑷,比例尺是指________________________________。

用公式可表示为:_____________。

⑸,地图上比例尺的表示方法通常有三种:___________比例尺,___________比例尺,_____________比例尺。

5、作业布置:根据你所学的地图知识,为我们的校园绘制一张平面图。

(进一步培养学生动手能力,并为下节课做铺垫)

七、教学反思:

本节课教师积极创设情景,激发学生使用地图的兴趣,培养学生读图的能力,在读图的活动中,学生以自主、合作、探究的方式完成了教学任务。